对策措施类问题

1.即使题中没有对原因的考查,在解答该类试题时也应该先找出造成问题的自然和人为原因,然后针对原因或不足,提出合理的治理措施。 2.解题时有两个注意:一是自然条件一般不易改变,主要应从改变人类不合理的活动方面来寻找措施;二是治理措施是多方面、综合性的,一般应该包括工程措施、技术措施、生物措施、管理措施等,要点应尽量全面,而且要具有针对性、合理性和可操作性。

农业地域类型、主要农作物种类及分布、农业部门结构、生产水平(商品率、机械化水平、生产经营方式、集约化程度、专业化水平)

工业生产特征

地域分布、发达程度、主要部门及结构、技术水平

区域特征

地理位置(经纬度位置、海陆位置、相对位置)、自然环境特征(地形、气候、水文等)、社会经济特征(农业、工业、交通、城市、人口、贸易、旅游等)

评价

“有利+不利”;语言格式: 1 、2、3..。不利:1、2、3..

分析

“有利及其原因+不利及其原因”; 语言格式:有利:1、因为..所以(导致)..2..。 不利:1、因为..所以(导致)..2..

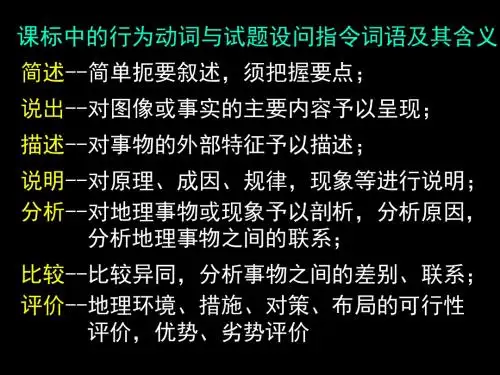

把握关键词

比较

两个地理事物都要回答。语言格式:因为A..,以A比B...

意义

对本地区(事物)的影响+对其它地区(事物)的影响 一般可从“三个效益”的角度回答问题。

注重书面表达

3.画蛇添足,做无用功:这类问题绝大部分由于审题不清,对题干要求中的限定词理解不清或疏忽大意,导致答案与题目要求脱节或超出要求范围。常见的有只要求评价自然原因,却长篇累牍地阐述人为原因;只要求答出某种地理要素,却过多地一一展开等。 4.层次不清、逻辑混乱:主要表现在一些文字较多、涉及面较广的论述性、评价性的简答题中。有些考生在展开分析时往往不能遵循时间和空间的顺序,或者按照自然要素与人文要素、有利条件与不利条件的思维层次一一表述,而是出现时空的跳跃或层次的混杂。例如,在描述某地的地理特征时,一会儿描述东部的地形条件,一会儿又描述西部的人口状况,一会儿又回过头来描述东部的交通状况等,不能给人清晰的思维顺序。