- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

结合材料三和所学知识分析北宋实行什么 学习与

政策?有什么影响?

探究

影响:扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈 和兵变政移的情况发生,有利于政权和社会的安定。

学习与 宋朝科举制的发展的影响有哪些? 营造了浓厚的

探究

读书风气;

促进了社会文化素养的提高;

造就了宋朝科技发达、人才辈出的文治局面。

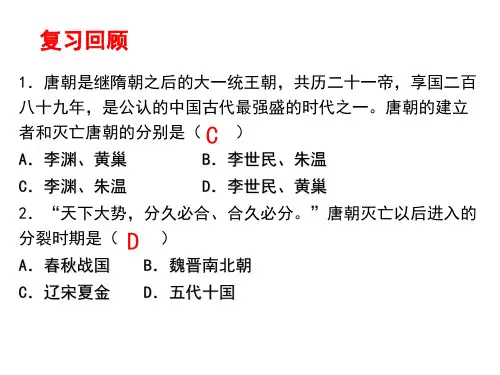

9.清朝学者赵翼写诗说“千秋疑案陈桥驿,

一著黄袍便罢兵。”该诗讲的是哪位皇帝(C )

A.秦始皇

B.汉高祖

C.宋太祖

D.元世祖

10.中国文化中包含着众多的历史元素,《

百家姓》是中国人熟知的一部关于姓氏的著作

,开篇即为“赵钱孙李、周吴郑王”。根据所

学知识判断,这部著作最早可能出现在( D )

A.唐

B.明

(1)读材料,说说宋朝经济发展状况如何? 宋朝在历史上是一个军事上积贫积弱的朝代, 结合材料,说说是什么原因造成的?

①状况:宋朝经济发展较好,经济发展水平较高。

②原因:宋朝重文轻武,导致国家军队战斗力削弱, 政府行政效率下降,人民负担加重。

(2)启发:国家在实施大政方针时应该遵循怎样 的原则?

原则:①政策的倾向一定不能走极端;②要综合、 全盘考虑战略问题;③要结合国情,实事求是地、 合理地实施各种政策,现阶段的改革开放就是成功 的范例;④文武之道,一张一弛,在现代民族国家 林立、的时代,适度的强军政策是绝对需要的。

A.重农抑商

B.重文轻武

C.和亲会盟

D.闭关锁国

6.有位历史老师是个对联迷,他写了许多有关中国

历史上著名的帝王对联。下列哪一对联是描写宋太祖

的( D )

A.开明君主吸隋训,贞观之治创唐荣

B.武周政治得发展,无字之碑任后评

C.调整政策呈开元,沉淫酒色误王国

D.陈桥兵变成认为当时

自 己 的 错 误 ,我认为 有必要 对自己 的行为 做出深 刻检讨 : 一 、 思 想 上 的错误 :在思想 上分不 清主次 ,对老师 不尊 重 ,对 自 己 不 负责。

二 、 行 为 上 的错误 ,旷课回 家,没有 报告学 院任何 人,更 没有请 假,无

五代十国存在的时间图表

结论:五代十国时期,政局动荡不止,王朝个个短命

(2)影响:宋朝把中央集权强化到前所未有的程度, 皇权 加强。

重文轻武的政策

1.原因: (1)宋太祖:为防止唐末以来 武将专横跋扈 的弊端重现,宋 太祖有意重用文臣掌握军政大权。 (2)宋太宗:继续采取 抑制武将、提升文官地位 的政策, 使 文臣统兵 的格局逐渐形成。 2.表现: (1) 文官 担任中央和地方的要职,甚至主持军务,地位和 待遇高于武将。

材料分析

材料一 万国尽征戍,烽火被冈峦。积尸草木腥,流血川原丹。

——杜甫《垂老别》

材料二 待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满

城尽带黄金甲。

——黄巢《不第后赋菊》

(1)材料一描绘的是什么事件造成的惨状?这一事件是何时由何人

发动的?给唐朝社会带来了什么影响?

安史之乱。755年;由安禄山、史思明发动的。

(1)赵匡胤。960年。

(2)根据材料指出“兵革不息”的原因是什么?

节度使掌握兵权,实力强大,皇帝实力较弱。

(3)针对“普”的建议,太祖采取了哪些措施?这些 措施产生了什么影响?

措施:①解除禁军将领的兵权,控制军队;②派 文臣担任各地州县的长官,并设通判,以分知州的 权力;③取消节度使收税的权力,在地方设转运使 ,把地方财赋收归中央。影响:将地方的行政权、 财权、军权都收归了中央,从而加强了中央集权; 逐渐导致官僚机构和军队的不断膨胀,造成了宋朝 积贫积弱的局面。

材料四:关于宋朝GDP的统计: 一是香港科技大学的刘光临先生,据他的统计与推算 ,宋朝的人均国民收入位于历代最高峰,为7.5两白银, 远远高于晚明2.88两,要到十九世纪的晚清,才追上宋代 的水平。

二是英国的经济史学家安格斯•麦迪森,他认为:“在 960~1280年间,尽管中国人口增加了80%,但人均国内 生产总值却由450美元增加到600美元,增加了1/3;以后 一直到1820年都保持着此水平。欧洲在960~1280年间, 人口增加了70%,人均国内总值则从400美元增至500美元 ,只增加了1/4。”也就是说,宋代的经济与生活水平, 不但在纵向上优于其他时代,而且在横向上遥遥领先于同 时代的欧洲。

强化中央集权

(1)措施

军事上

①解除 禁军 将领的兵权,牢牢控制军队 ②控制对 军队 的调动,使禁军将领有握兵之重而 无发兵之权 ③经常调换军队将领,割断将领与士兵和地方的联系

政治上 ①在中央:采取 分化事权 的方法,削弱 相权 ②在地方:派文臣担任各地州县的长官,实三施年一换制度

经济上 取消节度使收税的权力,由中央掌握; 设置 转运使 ,把地方财赋收归中央。

如果你是接下来的统治者,如何解决这个问题呢?

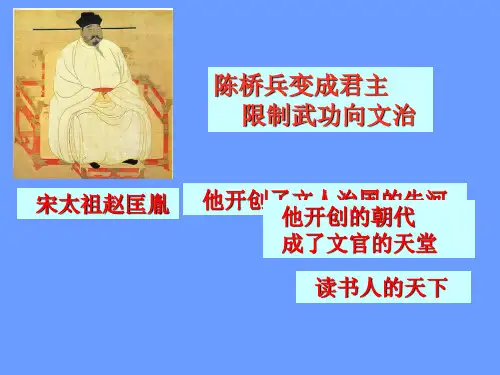

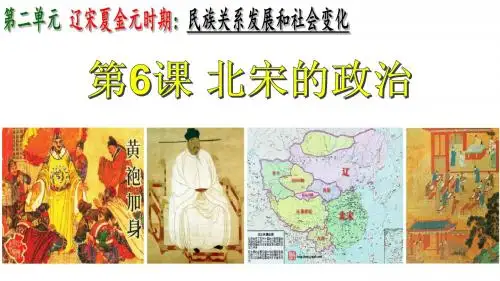

第二单元 辽宋夏金元时期: 民族关系发展和社会变化

第6 课 北宋的政治

“黄袍加身”“杯酒释兵权”的 典故,都与赵匡胤有关。他建立北宋 后,在政治、军事和经济等方面采取 了一系列措施,加强中央集权统治。

北宋的政治有什么突出 的特点?宋初的皇帝为什么 要采取重文轻武的政策?

母亲后,其母杖责之:“你们父子均以文章立朝为名臣

,你现在竟为了厚禄,使家族蒙受羞辱,忍心吗?”这

反映出宋朝( B )

A.孝亲观念浓厚

B.重文轻武传统

C.颜值备受推崇

D.选官注重才学

13.宋政府规定,各州郡的财赋,除自留一小部分外

,其余运往京师开封或其它指定地点,由中央掌管。这

一措施的政治作用是( B )

并 向 您 保 证 绝无下 次。 记 得 刚 入 学 时,您就 强调离 校一定 要请假 ,更不能 不能无 故旷课 ,我明 知故犯 ,实在令 老 师 失 望 ,对 自己不 负责。 反思这 次旷课 回家的 过程是 :由于我 的一个玩的好的朋友 与 另 一 个 人 约好去 做兼职 ,我的这 个朋友 因临时 有事,去 不了,而 我恰 好我正 在请假 期 间 所 以 我 抱着“ 投机” 的心态 帮他替 他去了 ,而没有 向您请 假。我 对自己 的行为

感 到 很 懊 悔 。如果 让我重 新做一 次选择 的话,我 一定不 会为了 任何事 情逃课 。 作 为 学 生 ,保 证每堂 课按时 上课,不 早退,不 旷课 是一项 最基本 的责任 ,也是最 基本的 义 务 。 但 是 我却连 最基本 的都没 有做到 。事后 ,我冷静 的想了 很久,认识到自己将要 为 自 己 的 行 为负责 。我犯 的是原 则性的 问题,是 不能被 原谅的 ,为了更好认识和改正

自主学习

1. 北宋的建立方式、建立时间、建立者和都城, 了解北宋结束中原和南方分裂割据局面的史 实。

2. 宋太祖强化中央集权的措施及其影响? 3. 宋朝实行重文轻武政策的原因、表现及其影

响,科举制在宋朝的发展和影响? 4. 北宋结束五代十国分裂割据局面,符合广大

人民的愿望,顺应了历史发展的趋势。

宋太祖强化中央集权

A.保证京师的财政供应 B.消除地方割据的物质基础

C.防止农民起义

D.抵抗少数民族的进攻

14.宋太祖曾说:“朕选儒臣干事者百余人,分治大

C.汉

D.宋

11.针对唐朝中后期宰相“事无不统”的教训,为了

进一步分割宰相权力,宋太祖采取的创新措施是( A.分化事权,分割宰相权利

A)

B.废除丞相,权归三司

C.实行三省六部制

D.废除丞相,设中书省

12.宋真宗准备让文武双全且长相俊朗的陈尧咨陪辽

使射弓(射 箭),并允诺授予他高级武官。陈尧咨请示其

影响:持续八年之久的安史之乱,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地 区遭到浩劫。唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。唐朝的中央 权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。

(2)材料二的作者黄巢是什么人?请你结合所学知识叙述他的主要 事迹。

唐末农民大起义的领导人。 起义军在黄巢的率领下,转战南北,并攻入长安,建立 政权,给唐朝统治以致命的打击。

本课小结

建立

960年赵匡胤

北 宋

巩固

加强中央集权 重文轻武

巩固训练

1.(2016·岳阳)“秦皇汉武,唐宗宋祖”都是中国历

史上有名的皇帝。其中建立北宋的“宋祖”是( D )

A.刘备

B.元昊

C.忽必烈

D.赵匡胤

2.《宋史·太祖本纪》记载:“诸校露刃列于庭曰

:诸军无主,愿策太尉为天子。未及对,有以黄衣加

看图表,说说五代十国政权的特点。

学 生 旷 课 保 证书 总 是 有 那 么 几个学 生会出 现旷课 的行为 ,以下小 编为大 家提供 ,供大家 参考借 鉴,希

望 可 以 帮 助 到大家 。 一

尊 敬 的 辅 导 员: 我 怀 着 无 比 愧疚的 心情给 您下下 这份保 证书,我 已经认 识到自 己所犯 错误的严重性,

地方州郡之所以 “日就困弱”,是因为朝廷

把各州的“兵也收了,财也收了,赏罚政刑一

切收了。”该学者所处的朝代是( C )

A.秦朝

B.西汉

C.宋朝

D.唐朝

8.阅读下列材料,回答问题。 材料:太祖既得天下,召普问曰:“天下自唐季(末 )以来,数十年间,帝王凡易十姓,兵革不息,苍生 涂地,其因何也?吾欲息天下之兵,为国家长久之计 ,其道何如?”普曰:“陛下之言及此,天地神人之 福也。唐季(末)以来,战衅不息,国家不安者,其故 非他,方镇(藩镇)太重,君弱臣强而已矣。今所以治 之,无他奇巧也,稍夺其权,制其钱谷,收其精兵, 天下自安矣。” ——《续资治通鉴长编》 (1)“太祖”指何人?其“得天下”是在哪一年?

报。宋朝统治者的这种做法( )