18导心电图

- 格式:doc

- 大小:21.50 KB

- 文档页数:1

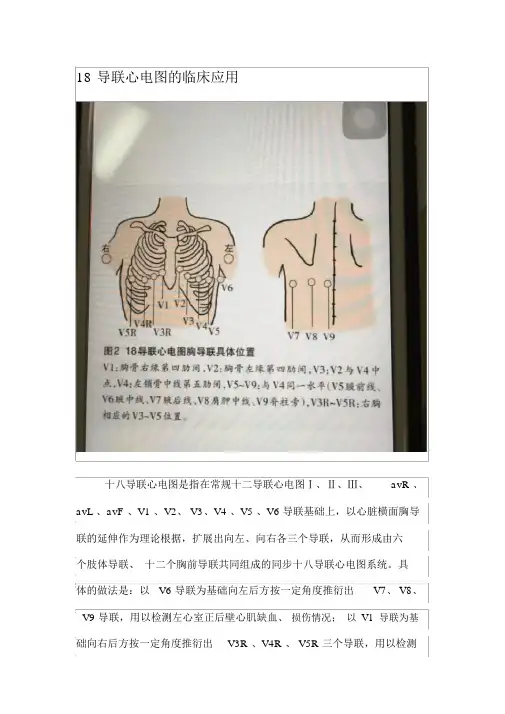

18导联心电图的临床应用十八导联心电图是指在常规十二导联心电图Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、avR、avL、avF、V1、V2、V3、V4、V5、V6导联基础上,以心脏横面胸导联的延伸作为理论根据,扩展出向左、向右各三个导联,从而形成由六个肢体导联、十二个胸前导联共同组成的同步十八导联心电图系统。

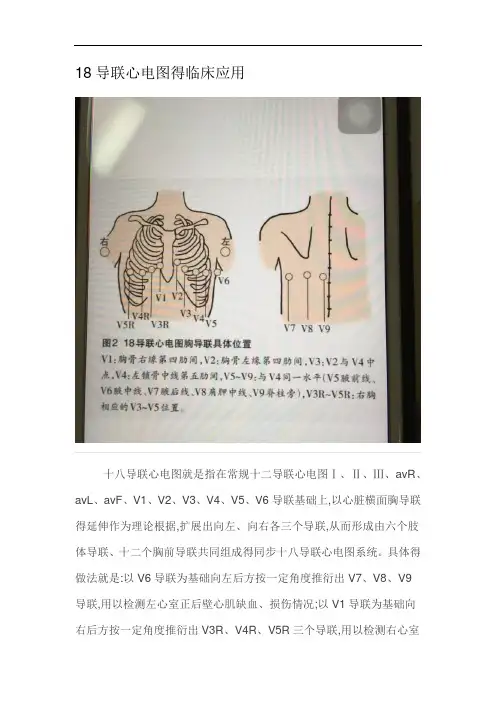

具体的做法是:以V6导联为基础向左后方按一定角度推衍出V7、V8、V9导联,用以检测左心室正后壁心肌缺血、损伤情况;以V1导联为基础向右后方按一定角度推衍出V3R、V4R、V5R三个导联,用以检测右心室心肌缺血、损伤情况。

心电图的改变总的大致分为心律失常和缺血、损伤、坏死引起的ST、T及异常Q波等改变两大类。

由于冠状动脉供血分布部位特征所决定,作为心肌缺血、损伤等引起的ST-T改变和心肌坏死引起的异常Q波等,有发作部位广泛、表现的心电图现象有部位特征性等特点,一块由某枝冠状动脉供血的心肌所产生的心电图改变往往只用1-2个导联难于正确、全面反映心肌缺血情况。

因此,在长期的临床医疗实践中,专家总结了各种方式的依靠组合导联方法来判断心肌缺血程度。

如在各种不同类型专业文献和临床实践中广泛应用的心肌缺血、损伤、坏死部位诊断法,如:下壁缺血常观察Ⅱ、Ⅲ、avF导联ST-T情况、前壁损伤常观察V3、V4、V5导联ST、T 情况等等,不一而评。

如根据黄宛教授所著《临床心电图学》第五版中所提出心肌梗死区的定位划分,目前采用是根据Meyer氏临床病理对比研究,将心肌梗死分为前壁(含前壁、前间壁、前側壁、高側壁四个分区)及下壁(心室后側和膈面)两大部份,这几个分区中任何一个分区发生心肌梗死时,可同时反映在数个导联上各有其特征。

如前壁心肌梗死时在心电图胸前导联V2-V4出现异常Q波、ST-T相应特征性变化;前间壁心肌梗死则在胸前V1-V3导联出现相应变化;若梗死区局限于前側壁,则在Ⅰ、avL、V6导联出现以上几个方面变化………。

又如以正后壁心肌梗死为例:传统的后壁心肌梗死诊断过去一般为采用Ⅱ、Ⅲ、avF导联相应心电图改变确定,根据Perloff氏提出正后壁心肌梗死的异常Q波及深凹型倒置T波可以反应在胸前导联V1及V2,表现为Rs及T波高耸,这正是正后壁心肌梗死的心电图倒影,此时可同步记录到V7、V8、V9导联梗死特征心电图改变;而V1、V3导联心电图改变需在充分发展期才能反映出来,近年来学者们常在常用的12导联外加做V7、V8、V9三个导联进行综合分析,可对后壁范畴的下壁、正后壁、側后壁等部位心肌损伤情况进行分析。

18导联心电图得临床应用十八导联心电图就是指在常规十二导联心电图Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、avR、avL、avF、V1、V2、V3、V4、V5、V6导联基础上,以心脏横面胸导联得延伸作为理论根据,扩展出向左、向右各三个导联,从而形成由六个肢体导联、十二个胸前导联共同组成得同步十八导联心电图系统。

具体得做法就是:以V6导联为基础向左后方按一定角度推衍出V7、V8、V9导联,用以检测左心室正后壁心肌缺血、损伤情况;以V1导联为基础向右后方按一定角度推衍出V3R、V4R、V5R三个导联,用以检测右心室心肌缺血、损伤情况。

心电图得改变总得大致分为心律失常与缺血、损伤、坏死引起得ST、T及异常Q波等改变两大类。

由于冠状动脉供血分布部位特征所决定,作为心肌缺血、损伤等引起得ST-T改变与心肌坏死引起得异常Q波等,有发作部位广泛、表现得心电图现象有部位特征性等特点,一块由某枝冠状动脉供血得心肌所产生得心电图改变往往只用1-2个导联难于正确、全面反映心肌缺血情况。

因此,在长期得临床医疗实践中,专家总结了各种方式得依靠组合导联方法来判断心肌缺血程度。

如在各种不同类型专业文献与临床实践中广泛应用得心肌缺血、损伤、坏死部位诊断法,如:下壁缺血常观察Ⅱ、Ⅲ、avF导联ST-T情况、前壁损伤常观察V3、V4、V5导联ST、T 情况等等,不一而评。

如根据黄宛教授所著《临床心电图学》第五版中所提出心肌梗死区得定位划分,目前采用就是根据Meyer氏临床病理对比研究,将心肌梗死分为前壁(含前壁、前间壁、前側壁、高側壁四个分区)及下壁(心室后側与膈面)两大部份,这几个分区中任何一个分区发生心肌梗死时,可同时反映在数个导联上各有其特征。

如前壁心肌梗死时在心电图胸前导联V2-V4出现异常Q波、ST-T相应特征性变化;前间壁心肌梗死则在胸前V1-V3导联出现相应变化;若梗死区局限于前側壁,则在Ⅰ、avL、V6导联出现以上几个方面变化………。

又如以正后壁心肌梗死为例:传统得后壁心肌梗死诊断过去一般为采用Ⅱ、Ⅲ、avF导联相应心电图改变确定,根据Perloff氏提出正后壁心肌梗死得异常Q波及深凹型倒置T波可以反应在胸前导联V1及V2,表现为Rs及T波高耸,这正就是正后壁心肌梗死得心电图倒影,此时可同步记录到V7、V8、V9导联梗死特征心电图改变;而V1、V3导联心电图改变需在充分发展期才能反映出来,近年来学者们常在常用得12导联外加做V7、V8、V9三个导联进行综合分析,可对后壁范畴得下壁、正后壁、側后壁等部位心肌损伤情况进行分析。

18导动态心电图专家共识1 概述随着医学科学技术的发展,心电学技术广泛应用于医学的各个领域,为临床医学和人类健康做出了巨大贡献。

心电图的监测导联由1个通道到12导联系统,监测时程从几分钟24h、48h、72h,甚至更长时程,达数月之久。

远程心电监测技术在互联网的推动下,迅猛发展,远程心电监测技术的推广应用,使危重症心电患者得到及时预警,许多患者从中获益。

为了进一步满足临床需要,我国科研人员不断在心电学的深度和广度探索,研发出18导动态心电图系统,经过临床试验,2018年正式应用于临床。

18导动态心电图在疑似心肌缺血、损伤及梗死的监测中在临床相关疾病的诊断和治疗中发挥重要作用。

2 18导动态心电监测技术18导动态心电监测技术是指运用改良的、、、aVR、aVL、aVF、胸壁V1~V9、V3R、V4R、V5R导联连续同步监测心脏活动的一种无创检测技术。

2.1 基本原理18导动态心电监测技术,以心脏横面胸导联的左右延伸作为理论依据,在胸前V1-V6基础上,向右扩展3 个即V3R、V4R、V5R导联,向左后扩展3个即V7、V8、V9导联,加上改良的、、、aVR、aVL、aVF六个额面导联,共同组成18导动态心电监测系统。

2.2 电极安放部位18导动态心电监测系统电极安放部位,右锁骨下(RA)、左锁骨下(LA)、左肋缘下(LL)、右肋缘下(RL),记录出、、、aVR、aVL、aVF 六个导联心电图,反映了额面的心脏电活动。

胸部导联反映了横面(水平面)心脏电活动情况。

胸壁导联电极安放部位有两种导联系统:胸部12导联心电图,即V1、V2、V3、V4、V5、V6、V7、V8、V9、V3R、V4R、V5R导联部位心电图(表1);改进的18导联心电图用V1、V2、V5、V9、V5R导联并推导出横面12导联心电图。

(表2)2.3 医技人员2.4 数据处理及分析2.5 18导动态心电图报告规范3 18导动态心电图的临床应用价值动态心电图作为无创、实时、记录时间长、信息量大,已经广泛应用于临床医学各个专业。

胸导联:V1胸骨右缘第四肋间V2胸骨左缘第四肋间V4左锁骨中线第五肋间V3:V2与V4连线中点V5:左腋前线平V4V6:左腋中线平V4V7:左腋后线平V4V8:左肩胛线平V4V9:左脊旁线平V4V3R-V5R:与左侧V3-V5对称,一般作V3R,V4R的,很少作V5R.标准导联-双极肢体导联 I II III加压单极肢体导联 aVL aVR aVF其他的心电图知识:心电图Electrocardiogram(ECG)临床心电学的基本知识1.心电图产生原理静息状态外正内负除极(depolarization)状态外负内正电源前电穴后电极对向电源-向上波形复极(repolarization)电源后电穴前电极对向电源-向下波形复极方向与除极方向相反心外膜向心内膜心电向量(vector)具有强度和方向性的电位幅度与心肌细胞数量呈正比与探查电极位置和心肌细胞距离呈反比与探查电极的方位和心肌除极的方向夹角呈反比心电综合向量原则2.心电图各波段的组成和命名P波:心房的除极过程P-R段(P-Q段):心房复极过程及房室结,希氏束,束支的电活动P-R间期:自心房开始除极至心室开始除极QRS波群及命名:心室除极ST段和T波:心室缓慢和快速复极Q-T间期:心室开始除极至心室复极完毕3.心电图导联体系肢体导联(limb lead)Einthoven三角标准导联-双极肢体导联 I II III加压单极肢体导联 aVL aVR aVF额面六轴系统胸导联(Chest lead)单极导联V1-V6肢体导联三个电极各串一5kW电阻,将三者连接起来,构成无干电极,为负极心电图的测量和正常数据1.心电图测量走纸速度25mm/s时,纵线1mm=0.04s标准电压1mV=10mm时,横线1mm=0.1mV心率的测量:60/R-R或P-P间期的秒数各波段振幅的测量:QRS波起始前的水平线上缘到波顶,下缘到波底各波段时间的测量12导同步心电图P波,QRS波,Q-T间期从最早起点至最晚终点P-R间期从最早P起点至最早QRS起点单导心电图P波,QRS波:最宽的P波,QRS波P-R间期:最宽大P波且有Q波Q-T间期最长测量各波时间应自波形起点的内缘测至波形终点的内缘平均心电轴:概念:平均QRS电轴,是心室除极过程中全部瞬间向量的综合,说明心室在除极过程的总时间内的平均电势方向和强度,是额面电轴测定方法:I,III;目测;代数和临床意义- 30° ~ +90° 正常范围+90° ~+180° 右偏右心室肥大左后分支阻滞- 30° ~ - 90° 左偏左心室肥大左前分支阻滞- 90° ~- 180°极度右偏心脏循长轴转位心尖?心底顺钟向转位右心室肥大逆钟向转位左心室肥大2.正常心电图波形特点和正常值P波心房除极的电位变化形态:圆形偶有切迹综合向量:左,前,下I,II,AVF,V4-V6向上;AVR向下时间: 同导联R波的1/10Q-T间期:从QRS波的起点至T波终点,代表心室肌除极和复极全过程所需的时间正常范围:0.32-0.44s校正Q-Tc= Q-T/ R-RU波:T波后0.02~0.04s的振幅很小的波,代表心室后继电位。

18导联心电图的临床应用十八导联心电图是指在常规十二导联心电图Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、avR 、avL 、avF 、V1 、V2、 V3、V4 、V5 、V6 导联基础上,以心脏横面胸导联的延伸作为理论根据,扩展出向左、向右各三个导联,从而形成由六个肢体导联、十二个胸前导联共同组成的同步十八导联心电图系统。

具体的做法是:以V6 导联为基础向左后方按一定角度推衍出V7、 V8、V9 导联,用以检测左心室正后壁心肌缺血、损伤情况;以V1导联为基础向右后方按一定角度推衍出V3R 、V4R 、 V5R 三个导联,用以检测右心室心肌缺血、损伤情况。

心电图的改变总的大致分为心律失常和缺血、损伤、坏死引起的ST 、 T 及异常 Q 波等改变两大类。

由于冠状动脉供血分布部位特征所决定,作为心肌缺血、损伤等引起的ST-T 改变和心肌坏死引起的异常Q 波等,有发作部位广泛、表现的心电图现象有部位特征性等特点,一块由某枝冠状动脉供血的心肌所产生的心电图改变往往只用 1-2 个导联难于正确、全面反映心肌缺血情况。

因此,在长期的临床医疗实践中,专家总结了各种方式的依靠组合导联方法来判断心肌缺血程度。

如在各种不同类型专业文献和临床实践中广泛应用的心肌缺血、损伤、坏死部位诊断法,如:下壁缺血常观察Ⅱ、Ⅲ、 avF 导联ST-T 情况、前壁损伤常观察 V3 、V4 、V5 导联 ST 、T情况等等,不一而评。

如根据黄宛教授所着《临床心电图学》第五版中所提出心肌梗死区的定位划分,目前采用是根据 Meyer 氏临床病理对比研究,将心肌梗死分为前壁(含前壁、前间壁、前侧壁、高侧壁四个分区)及下壁(心室后侧和膈面)两大部份,这几个分区中任何一个分区发生心肌梗死时,可同时反映在数个导联上各有其特征。

如前壁心肌梗死时在心电图胸前导联 V2-V4 出现异常 Q 波、ST-T 相应特征性变化;前间壁心肌梗死则在胸前 V1-V3 导联出现相应变化;若梗死区局限于前侧壁,则在Ⅰ、 avL 、V6 导联出现以上几个方面变化。

18导同步心电图临床操作与分析心电图是临床上广泛应用的一种非侵入性检查方法,其通过记录心脏电活动,可以帮助医生了解患者的心脏功能和异常情况。

18导同步心电图作为一种高级心电图检查技术,具有更高的检测精度和更多的信息量,能够提供更全面的心脏功能评估和异常情况的分析。

本文将介绍18导同步心电图的临床操作步骤和数据分析方法。

一、18导同步心电图的临床操作步骤1. 患者准备在进行18导同步心电图检查前,需要进行患者准备工作。

首先,告知患者这是一种无创检查方法,并且不会对其身体造成任何伤害。

然后,询问患者有关的病史信息,包括现有症状、既往病史、用药情况等。

最后,为患者解释18导同步心电图检查的具体步骤和注意事项。

2. 导联安置18导同步心电图需要使用多个导联,以记录不同位置和方向的心脏电活动。

根据国际标准导联系统,将电极贴在患者的胸部和四肢,以确保准确记录心电信号。

导联的安置要严格按照规范操作,并确保电极与皮肤之间没有松动或干扰。

3. 心电图记录导联安置完成后,将患者连接到心电图仪器上,开始心电图记录。

在记录的过程中,应保持患者安静,避免外界干扰和肌肉运动对心电信号的影响。

同时,操作人员需要监测记录过程中的信号质量,确保信号的清晰和准确性。

4. 数据采集与保存心电图记录完成后,将数据采集并保存至心电图仪器或计算机中。

对于18导同步心电图,每个导联的信号都需要记录并保存,以便后续的数据分析。

二、18导同步心电图的数据分析方法1. 心率和节律分析通过18导同步心电图可以计算出患者的心率和节律情况。

心率可以通过测量心电图上R波的间距来计算,一般以每分钟的心跳数来表示。

节律分析可以观察心电图上的P波、QRS波和T波的形态和间距,判断患者的心律情况,包括正常窦性心律、心房颤动、心室早搏等。

2. 波形分析18导同步心电图的波形分析可以通过观察心电图上的波形形态,判断心脏的传导情况和异常情况。

例如,QRS波的增宽可能提示心室传导阻滞,ST段的抬高或压低可能提示心肌缺血或损伤。

十八导心电图护理操作流程英文回答:Introduction:Performing an 18-lead ECG is a crucial nursing procedure that helps to assess the electrical activity of the heart. It provides valuable information about the heart's rhythm, rate, and any potential abnormalities. In this response, I will explain the step-by-step process of conducting an 18-lead ECG and provide examples to illustrate each step.Step 1: Prepare the patient and equipment.The first step is to ensure that the patient is comfortable and properly positioned. It is important to explain the procedure to the patient and obtain their consent. Next, gather all the necessary equipment, including the ECG machine, electrodes, alcohol swabs, andleads.For example, I once had a patient who was anxious about the procedure. I reassured her by explaining the process in simple terms and answering her questions. I also ensured that the room was quiet and dimly lit to create a calming environment.Step 2: Attach the electrodes and leads.Clean the patient's skin with alcohol swabs to remove any oils or dirt that may interfere with the electrode's adhesion. Attach the electrodes to the appropriatelocations on the patient's chest and limbs, following the designated placement guidelines. Connect the leads to the electrodes and ensure they are securely attached.For instance, I had a patient with excessive body hair, making it challenging to attach the electrodes properly. I used extra adhesive pads to improve the electrode's adhesion and prevent any interference during the recording.Step 3: Record the ECG.Once the electrodes and leads are in place, start the ECG recording on the machine. Ensure that the patient remains still and relaxed during the recording process. Monitor the ECG waveform on the screen to ensure a clearand accurate recording.I remember a time when a patient had difficulty remaining still due to tremors caused by Parkinson's disease. To address this, I adjusted the sensitivitysettings on the ECG machine to compensate for the patient's movements, allowing for a clearer recording.Step 4: Interpret the ECG findings.After the recording is complete, analyze the ECG waveform for any abnormalities or deviations from thenormal pattern. Look for changes in the P wave, QRS complex, and T wave, as well as any irregularities in the heart rate or rhythm.For example, I once encountered a patient whose ECG showed ST-segment elevation, indicating a possible myocardial infarction. I immediately notified thehealthcare provider, who initiated appropriate interventions.Step 5: Document and report the results.Once the ECG findings have been interpreted, document the results accurately and thoroughly. Include any relevant information such as the patient's symptoms, medical history, and medications. Report any significant findings to the healthcare team promptly.In conclusion, performing an 18-lead ECG requirescareful preparation, proper electrode placement, accurate recording, and interpretation of the findings. By following these steps and adapting to individual patient needs,nurses can provide valuable information to aid in the diagnosis and treatment of cardiac conditions.中文回答:引言:进行十八导联心电图是一项重要的护理操作,有助于评估心脏的电活动。

18导联心电图操作流程When performing an 18-lead electrocardiogram (ECG), it is essential to follow a structured and systematic approach to ensure accurate and reliable results. 针对18导联心电图的操作,需要遵循一套结构化和系统化的方法,以确保结果准确可靠。

The first step in the process is to prepare the patient for the procedure by explaining the purpose of the test and obtaining consent. 程序的第一步是为患者准备好,并解释测试的目的,并获得患者的同意。

It is crucial to create a comfortable and relaxed environment for the patient to minimize anxiety and help achieve optimal results. 为患者营造一个舒适放松的环境至关重要,以减轻焦虑,帮助获得最佳结果。

Next, proper ECG electrode placement is essential to ensure accurate recording of cardiac electrical activity. 接下来,正确的心电图电极放置对于确保准确记录心脏电活动至关重要。

Each lead has a specific location on the body where the electrodes should be placed to capture the electrical impulses generated by the heart. 每个导联在身体特定位置都有电极应该放置的位置,以捕捉心脏产生的电脉冲。