25.矛和盾的集合

- 格式:ppt

- 大小:3.62 MB

- 文档页数:28

25 《矛和盾的集合》练习题

1、出示:可是,这样固然安全,自己却变成了只能缩在壳里保命的蜗牛或乌龟。

自卫,是为了更好地进攻呀!

1、这段话一共()句话。

2、选词填空

上文下文

第一句与()有关,第二句与()有关。

可是,这样固然安全,自己却变成了只能缩在壳里保命的蜗牛或乌龟。

讲的是自卫。

自卫,是为了更好地进攻呀!

讲到了进攻。

师小结:像这样将上下文连接到一起的段落有一个特别的称呼——过渡段。

这样文章上文讲的自卫就可以更好的过渡到下文的进攻,自然不突兀。

2、让我们也来学着写写过渡句吧。

出示:对了,在铁屋子上开个小洞,从洞里伸出进攻的“矛”——枪口或炮口。

可是,这样固然(),但是(),所以还得装上轮子,安上履带,这铁屋子就会跑了。

于是发明家发明了坦克。

3、学生展示小练笔。

老师小结:发明家就是这样一步一步发明出了坦克,坦克在战场上表现如何呢?读读第五段。

4、出示句子:

1916年,英军的坦克首次冲上战场。

德国兵头一回见到这庞然大物,吓得哇哇直叫,乱成一团,一下子退了十公里!

师小结:通过课文的内容理解词语,这样的方法很好。

5、四人小组用喜欢的方式练习读一读这句话,读出的德国兵害怕,惊慌失措的样子。

小组练习,小组展示朗读。

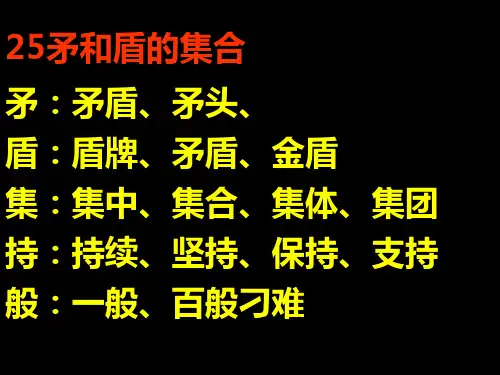

《矛和盾的集合》教学实录一、课前谈话:看图猜成语,看谁的头脑最灵活?有以下成语:守株待兔掩耳盗铃自相矛盾二、写字教学:师:矛的长处是进攻,盾的用处是可以防守,我们先把矛和盾这两个生字写一写,请小朋友伸出手来跟着我书空。

师一边范写,一边阐述( “矛”的撇这一笔这么锋利,就像是它这个“尖”。

“盾”字的这一撇,特别得长,这样盾就大一点,才能抵挡得了矛的进攻。

)师:打开练习,在两种不同的武器边上分别写上这两个字。

学生自己在纸上书写。

三、揭示课题,初步了解课文:师:自相矛盾这个成语大家很熟悉,今天我们要来学习矛和盾的故事,不过这里讲的可是一个聪明人的故事。

出示课题,齐读课题。

出示词语。

矛雨点般戳进攻盾左抵右挡招架自卫请学生自己读读词语,读的过程中老师提醒,读的时候声音可以跟别人不一样。

请读矛集合圈里的词语。

老师提醒“戳”比较难读。

师:请观察一下,两边的词语排列有什么特点?生:一边是和矛有关的,一边是和盾有关的。

师:你有一双会发现的眼睛,我们对比着来读,男同学读写矛的,女同学读写盾的。

学生练习读,非常整齐,又有对比性。

出示调整后的词语:矛进攻集合盾自卫四、层层递进,学习课文2、3、4段师:矛的功能是进攻,盾的功能是防守。

我们什么时候听到过集合这个词?这和我们平常的集合一样吗?生:体育课。

师:这和体育课的集合不一样,打开课文,课文中找一个词语或者句子,来看看集合是什么意思。

学生自己读课文。

交流刚才的体会。

生:合二为一。

老师在黑板上贴了这四个字。

师:它在文章的第几段?生:第二段。

师:把这个句子找出来读一读。

学生找出句子读。

师:还有其他的词语或者句子吗?生:于是发明家发明了坦克。

师:还有不同的词语吗?陆老师提醒大家,这个词语在最后一段。

生:集于一身。

师在黑板上贴纸条。

师:把不同物体的长处集于一身,合二为一,就是这篇课文中集合的意思。

发明家怎么会想到利用矛和盾各自的长处,把它们合二为一的呢?让我们来看一场比赛吧!。

25矛和盾的集合教学设计本文是关于25矛和盾的集合教学设计,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。

教学目标:•能借助工具书独立识字,与人交流识字、记字的方法。

正确、规范地书写生字。

•采用喜欢的方式正确、流利地朗读课文,并能简单复述。

•通过学习,懂得坦克是集合了矛和盾的优点而成的。

•理解“谁善于把别人的长处集于一身,谁就会是胜利者”这句话的意思。

在此基础上做合理的想象,与人交流。

[教学过程]第一环节:o创设情境、由鲜明意象导入新课(这个环节分为两个小点)•教师借助多媒体或图画也可以是课文插图,导出“矛”和“盾”。

让学生根据自己的认识讲述对图中矛和盾的理解,最后小结:“矛:能攻不能守;盾:能守不能攻”,为后续的教学做铺垫。

•揭示课题:教师指出:“矛”和“盾”是功能完全不同的两样武器,它们各有各的优点和缺点,设想,如果把它们的优点集合在一起会有什么结果呢?第二环节:借助识字工具阅读课文,交流识字(这个环节分为3个小点)1、学生自行阅读课文,借助字典、工具书查阅生字,认字。

(这个活动也可以放在学生预习时就完成)2、采用“自主、合作、探究”的学习方式,可联系上下文及生活实际理解字义,在学习伙伴间交流识字方法。

(因为学生已经有两年多的识字经验,到了三年级上学期末,学习课文生字就能更加放手,让学生自由识记。

)•以“摘苹果”、“抓阄认字”、组词等游戏形式检查认字情况。

第三环节:读读画画,了解坦克的由来(这个环节分为8个小点)o学生默读课文,想一想课文主要讲了一件什么事?(发明家发明坦克的故事)o再次默读课文,并思考“发明家怎样把矛和盾的优点集中在一起发明坦克的?”要求默读时找出有关段落,画出关键词语。

(本训练旨在让学生在阅读课文1——4自然段的同时,勾画具有总结性的词语:“比赛想法发明”,勾画完在小组中进行交流。

)o再读课文,小组讨论,课文是怎样从这三方面写发明家发明坦克的?o学生在交流中学习词句。

学生交流时侧重于两个训练点:(1)理解这几个段落中较难理解的词语“难以招架”、“紧张危急”。

矛和盾的集合评课稿3篇矛和盾的集合评课稿1我评课的内容是义务教育课程标准教科书小学语文三年级上册25课《矛和盾的集合》。

这篇课文写的是发明家手持矛和盾,在与朋友对打比赛时,由矛和盾的长处想到了发明坦克。

由此说明“谁善于把别人的长处集于一身,谁就会是胜利者”的道理。

作者按发明坦克的过程——坦克的实际应用——从中引发道理的顺序叙述。

叙事简洁清楚,用事实说明道理。

《矛和盾的集合》这篇文章从语言到内容都偏于理性,这对于形象思维强,抽象思维弱的三年级学生来说,无疑存在理解方面的困难。

针对教材这一突出的特点,苏老师把教学重点放在学习发名家发明坦克的过程这一部分,这部分的教学到位了后面的识理就是水到渠成。

1、课题的呈现具有艺术性。

课题是文章的眼睛,它的作用不可小觑。

虽然我们今天所听的是第一课时,但苏老师并不是直截了当地把课题写出来,她在课题的呈现上注重了层次性。

首先她出示图片,(1)、铅笔加橡皮等于什么?(2)、房子加什么等于房车。

(3)什么加什么等于溜冰鞋。

我们知道这些东西是融合了前面两者的优点。

这样自然引出课题《矛和盾的集合》。

接着出示图片,什么是矛?什么是盾?让学生猜一猜。

“矛”和“盾”这是一组反义词,同时让学生识记这两个字,将课题于巩固旧知相结合。

然后再让学生说说矛和盾的作用,最后激发学生探究的兴趣,“如果将矛和盾集于一身、合二为一,将会如何?”至此课题才完整地呈现出来。

同时学生学文的兴趣也油然而生。

2、问题的设计具有多维性。

有效进行课堂提问,引领学生在创造性的智力震荡中活跃气氛,调剂精神,促进思考,启迪智能,最终提高语文课堂教学效果。

坦克同学们没见过,对他充满了好奇,问题肯定也很多。

他们想知道坦克为什么要做成铁屋子的摸样?为什么还要伸出长长的炮口或枪口?为什么会跋山涉水?等等。

苏老师在课堂教学中紧紧围绕“发明家在发明坦克的过程中发现了哪些问题?是怎么解决的?”这两个关键问题展开教学,变散为聚,化零为整,优化了课堂提问。

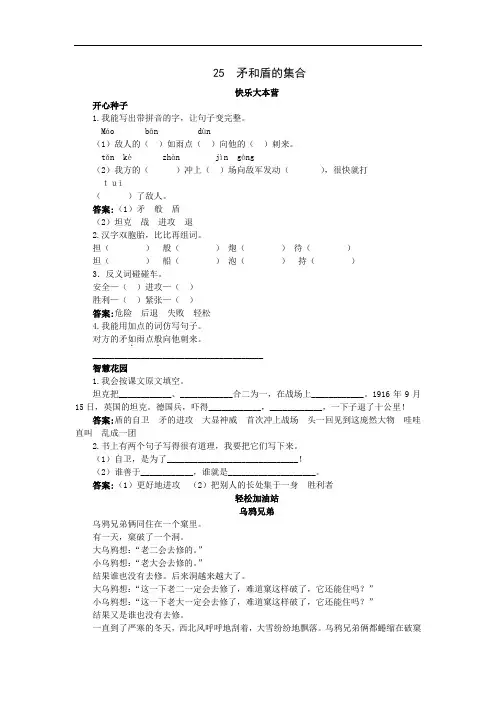

25 矛和盾的集合快乐大本营开心种子1.我能写出带拼音的字,让句子变完整。

Máo bān dùn(1)敌人的()如雨点()向他的()刺来。

tǎn kèzhàn jìn gōng(2)我方的()冲上()场向敌军发动(),很快就打tuì答案:(1)矛般盾(2)坦克战进攻退2.汉字双胞胎,比比再组词。

担()般()炮()待()坦()船()泡()持()3.反义词碰碰车。

安全—()进攻—()胜利—()紧张—()答案:危险后退失败轻松4.我能用加点的词仿写句子。

对方的矛如.雨点般.向他刺来。

_______________________________________智慧花园1.我会按课文原文填空。

坦克把____________、____________合二为一,在战场上____________。

1916年9月15日,英国的坦克。

德国兵,吓得____________,____________,一下子退了十公里!答案:盾的自卫矛的进攻大显神威首次冲上战场头一回见到这庞然大物哇哇直叫乱成一团2.书上有两个句子写得很有道理,我要把它们写下来。

(1)自卫,是为了______________________________!(2)谁善于____________,谁就是____________________。

答案:(1)更好地进攻(2)把别人的长处集于一身胜利者轻松加油站乌鸦兄弟乌鸦兄弟俩同住在一个窠里。

有一天,窠破了一个洞。

大乌鸦想:“老二会去修的。

”小乌鸦想:“老大会去修的。

”结果谁也没有去修。

后来洞越来越大了。

大乌鸦想:“这一下老二一定会去修了,难道窠这样破了,它还能住吗?”小乌鸦想:“这一下老大一定会去修了,难道窠这样破了,它还能住吗?”结果又是谁也没有去修。

一直到了严寒的冬天,西北风呼呼地刮着,大雪纷纷地飘落。

乌鸦兄弟俩都蜷缩在破窠里,哆嗦地叫着:“冷啊!冷啊!”大乌鸦想:“这样冷的天气,老二一定耐不住,它会去修了。

《矛和盾的集合》【教学目标】1.会认6个生字,会写14个生字。

结合情景理解“集合、自卫、进攻、左抵右挡、难以招架、合二为一、大显神威”等词语。

积累文中的四字词语。

2.正确、流利、有感情地朗读课文。

继续学习默读课文。

联系上下文理解“雨点般、左抵右档、难以招架、大显神威”的意思,体会关键词句在表情达意方面的作用。

3.初步了解用事实来说明道理的表达方法。

明白发明家把盾的自卫和矛的进攻合二为一发明坦克的过程,感受发明家是怎样看问题、怎样想问题、怎样解决问题的。

【教学重点】引导学生了解发明家发明坦克的过程。

【教学难点】理解、体会由坦克的发明引发的道理。

【教学时间】一课时【教学设计】一、借助图片揭示课题,指导书写,提炼课题中的关键词语。

(2分钟)1.(课件出示:矛、盾)——图上的两个人使用的兵器你们认识,知道他们有什么作用?(矛进攻、盾自卫)指名上台指着图画说。

2.板书课题矛:横钩写在横中线上,竖弯写在竖中线上。

盾:两个撇就像盾的形状,十字就是盾的把手,目代表保护身体的部位。

【设计意图:这一过程目的在于让学生通过直观的图片,对“矛”和“盾”的作用有所了解,知道它们在功能上是相对的。

为下一步的学习打好基础。

】二、初读课文,整体感知1.自由朗读课文,读准字音,读通句子。

2.检查预习情况。

左抵右挡难以招架合二为一大显神威庞然大物乱成一团3.课文中有一句话直接写了课题“矛和盾的集合” 这个意思,请你默读课文把这句话画下来。

4.指名汇报读句子。

课件出示:“坦克把盾的自卫、矛的进攻合二为一,在战场上大显神威。

”(1)“集合”在这指的是什么呢?(生:集合不是简单地把矛盾放在一起,而是合二为一,发明了坦克。

)(2)板书:合二为一。

5.出示句子:“于是,发明家发明了坦克。

”和这句话连起来读一读,我们就知道课文讲了一件什么事。

你能不能把这两句话合二为一,概括出课文将了一件什么事?想一想。

出示句子:“发明家把盾的自卫、矛的进攻合二为一,发明了坦克,它在战场上大显神威。

课文 25 矛和盾的集合-课标教材_三年级语文教案感知质疑以疑促疑读中悟理──《矛与盾的集合》教学设计一江苏省南京晓庄学院附小金立义张佩贤一、预习课文发现问题在《论语》中记载着孔子这样一段话“不愤不启,不悱不发。

” 意思是说:当一个人对问题进行探索到欲通未通之际,心求通而未得,口欲言而来讲,这种状态叫“愤”“悱”。

这时只要发挥教师的主导作用,稍加启示引导,就可使学生豁然醒悟。

而学生的“愤”“悱”又必须以自主的阅读、思考、探索为基础。

因此,应帮助学生养成课前自读课文,画出不懂的问题,查找相关的资料的好习惯,使学生逐步做到课前“有备而来”。

二、整体感知初读质疑教师作为学生学习的引导者,应当尊重他们的个性、积极性和创造性,把他们的学习潜能很巧妙地牵引出来。

在上课一开始,教师就在学生课前预习质疑的基础上进行筛选,对于一些非重点问题,相机解决,并提炼出两个重点问题:1.发明家是怎样把矛和盾的优点集合在一起发明坦克的?2.“是的,谁善于把别人的长处集于一身,谁就会是胜利者” 这句话给了你怎样的启示?这一提炼,既点燃了学生思维的火花,又带着他们直奔文章的关键处。

此环节的设计使以后的教学呈辐射状,可谓万变不离其宗。

三、以疑促读交流感悟叶圣陶先生说:“语文老师是引导学生读书、看书的,而不是给学生讲书的。

” 在学生渴求了解问题的答案时,教师并不急于解决,而是把问题还给学生,让他们带着问题自己去读书,改变“被动接受” 的局面,让学生进人积极的读书状态,在文章中寻找答案,在思考中寻找答案。

在自读解疑的基础上,再将学生按同质分成四人小组,进行小组内的漫谈(指不拘形式地就问题谈自己的体会和感受),使学生读中有思,以想促说。

团坐的四人小组既体现团体合作的精神,又发挥个人才智,要求每一个学生都发言,并且推荐一名学生代表小组发言,请这个同学整理其他同学的意见,并做好记录。

教师巡回指导,在关键处、学生疑惑处加以点拨。

接着请学生代表交流,在交流过程中,其他小组的代表可以在别人发言的基础上补充拓展,有不清楚的可自由提问,有不同意见也可进行当堂反驳。

矛和盾的集合教学目标:知识目标:1.认识“矛、盾”等6个生字。

会写“矛、盾”等14个字。

2.能正确读写“集合、招架”等16个词语。

能力目标:培养学生的阅读能力。

情感目标:理解课文内容,学习发明家勤于思考、乐于实践的品质,懂得“谁善于把人的长处集于一身,谁就会是胜利者”这句话的含义。

教学难点:理解课文内容,学习发明家勤于思考、关于实践的品质,懂得“谁善于把人的长处集于一身,谁就会是胜利者”这句话的含义。

第一课时一、揭示课题。

1.出示课题:矛和盾的集合。

学生齐读。

你知道什么是“矛”?什么是“盾”吗?2.质疑:读了课题之后,你还想问什么问题呢?引导学生提出问题。

如:矛和盾为什么要结合呢?又是怎么结合的呢?结果怎样?二、初读课文,感知主要内容。

1.学生听课文的录音磁带。

边听边画出本课的生字和新词。

2.学生把刚才画出的生字新词读几遍。

3.小声朗读课文,要求读准字音,读通句子。

如果遇到有困难的地方,停下来多读几遍。

4.指名读课文,读后评议。

5.学生默读课文,说说本课讲了一件什么事?三、自主阅读,解决读题时提出的问题。

1.教师出示学生提出的问题。

如:矛和盾为什么要结合呢?又是怎么结合的呢?结果怎样?2.学生根据以上总是,自学课文,做好准备,下节课交流。

四、记字写字。

1.出示本课的生字,让学生用自己喜欢的方式来记住它们。

2.重点指导两个上下结构的字:集和架。

提醒学生注意:下面的“木”一定要写好,稳稳托住上半部。

3.学生写字,教师及时评议。

五、拓展阅读。

搜集发明家的故事。

第二课时一、讨论交流,感悟课文。

1.学生在小组内交流对三个问题的认识。

2.组织学生全班交流。

对三个问题的理解,要引导学生把课文中的语句进行概括,要点如下。

a.矛和盾为什么要结合呢?发明家和对手比赛,难以招架,于是突发奇想,想到了矛和盾结合起来。

b.又是怎么结合的呢?把盾做成铁屋子,在铁屋子上开一个小洞,从洞里伸出进攻的“矛”(枪、炮),再给铁屋子装上轮子,安上履带,让它会动。