消化系统疾病动物模型

- 格式:docx

- 大小:28.28 KB

- 文档页数:10

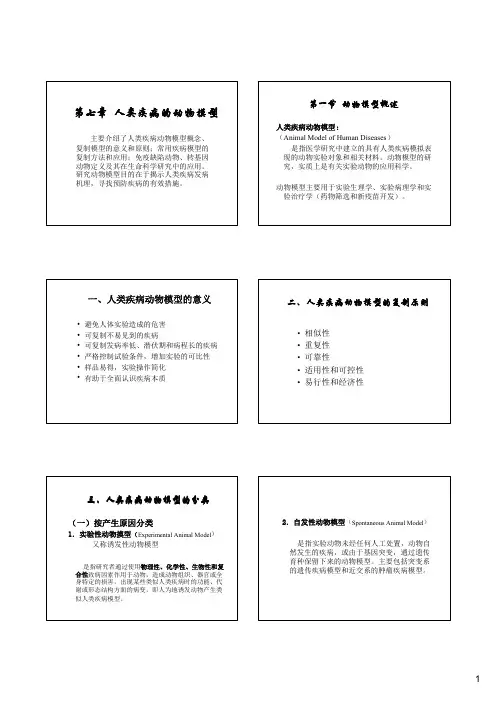

动物模型的概念动物模型是指利用动物作为研究对象,以模拟人类疾病或生理过程的实验方法。

在医学、生物学和药物研发等领域,动物模型被广泛应用于疾病机制研究、药物筛选和治疗效果评估等方面。

通过对动物模型的研究,科学家们可以更深入地了解疾病的发生机制,寻找新的治疗方法,并评估治疗效果。

动物模型的应用起源于古代。

早在公元前400年,亚里士多德就开始使用动物进行实验研究。

而现代动物模型的建立则主要始于20世纪。

在之后的几十年里,科学家们不断开发和完善各种动物模型,以满足不同领域的研究需求。

常见的动物模型包括小鼠、大鼠、猪、狗、猴等。

选择哪种动物模型取决于研究目的和所研究的疾病或生理过程的特点。

例如,小鼠是最常见的动物模型之一,其具有生育力强、寿命短、易于育种等优点,非常适用于基因功能研究和药物筛选。

而猪则因其解剖结构和生理功能与人类较为相似,成为心血管疾病、消化系统疾病等研究的理想模型。

动物模型的建立需要经过严格的实验设计和伦理审查。

在进行动物实验之前,科学家们必须制定详细的实验方案,确保实验目的明确、实验过程严谨,并保证动物的福利不受伤害。

伦理审查委员会会对实验方案进行评审,并根据动物福利法规对实验进行监督。

动物模型的优缺点需要充分考虑。

虽然动物模型在科学研究中具有重要的地位,但也存在一些限制。

首先,动物模型与人类生物学和疾病机制存在差异,因此研究结果可能无法完全适用于人类。

其次,动物模型的建立和维护需要大量的时间、金钱和资源。

此外,动物实验也涉及伦理和道德问题,需要权衡动物利益与科学研究的价值。

近年来,随着生物技术的进步,越来越多的替代方法被用于替代或减少动物实验。

例如,体外细胞实验、计算机模拟和人体器官芯片等技术的发展,为人类疾病研究提供了新的途径。

然而,目前这些替代方法仍然无法完全替代动物模型,仍需依赖动物模型进行深入研究。

总的来说,动物模型作为一种重要的研究工具,对于疾病机制研究、药物研发和治疗效果评估都具有重要意义。

胃溃疡实验动物模型制作研究进展作者:董伟来源:《赢未来》2018年第08期摘要:胃溃疡是一种慢性消化系统疾病,发病率高,病程长,临床症状特点是周期性疼痛,恶心呕吐,严重者可出现胃出血。

建立胃溃疡模型,对溃疡机制及药效、治疗机制进行深入研究具有重要的临床意义。

胃溃疡有多种造模方法,本文就近几年常用的大鼠胃溃疡模型进行综述,为胃溃疡的进一步研究提供参考依据。

关键词:大鼠胃溃疡模型胃溃疡是最常见的上消化道疾病,在消化内科较为常见,发病率居高不下。

为了开展溃疡发生机制及药效、治疗机制的研究,一些常用实验性胃溃疡大鼠模型被广泛引用,目前大鼠胃溃疡模型的方法已经有数种,包括水浸应激性、幽门结扎性、水杨酸性、乙醇性、利血平性、冰乙酸性等。

本文就目前实验中常用的胃溃疡模型进行综述,为实验研究提供更多的信息。

1.冰乙酸性模型目前大鼠胃溃疡模型中以冰乙酸性模型在实验研究中应用较广,大量研究表明此模型方法可靠,成功率高,重复性好,溃疡深而大,与人类的慢性胃溃疡极为相似,其自然愈合需要60 d左右。

利用乙酸注射、乙酸滤纸贴敷和乙酸直接灼烧法型[1]:大鼠禁食不禁水24h,用10%水合氯醛(3. 5mL/kg)腹腔注射麻醉,剑突下0. 5cm纵向切开腹壁约2cm,找出胃,轻移出腹腔。

①乙酸注射法,用微量注射器在胃前壁胃窦部浆膜下近肌层处注入一定剂量(0.05,0.03, 0.01mL)的冰乙酸。

②乙酸滤纸贴敷法,用直径为5mm的圆滤纸片浸适量的冰乙酸后,在胃窦部浆膜层贴敷30s x2次。

③乙酸直接灼烧法,将内径5mm、长30mm的玻璃管垂直置于胃体浆膜层,管内加入冰乙酸0. 2mL,15min后用棉签蘸出冰乙酸。

以上操作完毕,将胃轻轻送回腹腔,后覆盖网膜,缝合腹膜,腹壁各层组织。

此模型操作较简便,重复性好,所制造的溃疡大小稳定。

此溃疡的外形和组织结构都与人的胃溃疡十分接近。

因此,本模型适用于各种药物治疗胃溃疡的研究,也适用于胃溃疡修复机理的探讨。

消化系统疾病动物模型综合法一(胆汁(去氧胆酸钠)+热水+主动免疫)【造模原理】采用胆汁或其主要成分去氧胆酸钠、热水、免疫损伤等复合刺激因素对胃黏膜进行较长时间的刺激,造成胃黏膜慢性损伤,胃黏膜营养代谢障碍,以致胃黏膜萎缩变薄,腺体减少,炎症细胞浸润和结缔组织增生而形成慢性萎缩性胃炎。

*在抗溃疡药物药效学试验中,应激法、幽门结扎法和醋酸法制备的胃溃疡模型为必做实验,利血平法和乙醇法可任选其一。

*治疗性给药——醋酸法复制的模型*预防性给药——其他模型三种急性胃溃疡胃病变的分布特点:(一)应激性胃溃疡:溃疡病变不超过黏膜肌层,且以腺胃(含胃体和胃窦)为重。

应激性溃疡在腺胃部沿血管走行分布,表面覆盖凝血块,去除凝血后可见深褐色条索状溃疡。

(二)幽门结扎法胃溃疡模型:形成的溃疡主要发生在对胃液抵抗力较弱的前胃部(瘤胃),多为圆形或椭圆形。

但病变较表浅,属于胃黏膜急性出血性糜烂,与人类胃溃疡的典型病变差距较大。

(三)乙醇诱发胃损伤模型:15min后即可造成明显的胃黏膜损伤,且时间越长损伤越严重。

损伤发生在腺胃部,主要表现为黏膜充血、水肿、细胞坏死,伴有糜烂、出血及纵行的条索状出血坏死。

【造模原理】【造模原理】幽门结扎后,可刺激胃液分泌并使高酸度胃液在胃中潴留,损伤胃黏膜造成胃溃疡。

【造模原理】1、减少胃黏膜中前列腺素、氨基己糖含量,降低胃黏膜血流量,减小胃黏膜跨膜电位差,破坏主细胞减少粘液分泌,以及引起胃黏膜微循环障碍等,从而破坏了胃黏膜屏障的完整性导致溃疡。

2、细胞内钙超载和细胞凋亡。

【结果】1、术后3~5天,可形成界限清楚的溃疡。

溃疡一般呈圆形、卵圆形或不规则形,中心凹陷,四周微隆起,密布毛细血管。

2、一般术后第5日,溃疡形成最为严重,以后缓慢愈合,但病变有反复。

3、已愈合的溃疡,周围稍有隆起,表面红润,可见愈合的痕迹。

【模型评价】1、醋酸诱发的胃溃疡是一种慢性溃疡模型,其特点是溃疡的形状、部位、肉眼及组织病理学形态、愈合过程均类似人类慢性胃溃疡。

消化系统疾病实验设计方法在医学领域中,消化系统疾病的研究和探索一直是一个重要的课题。

为了更好地了解和治疗这些疾病,科学家们经常设计各种实验来模拟和研究消化系统的功能和疾病机制。

本文将介绍一些常用的消化系统疾病实验设计方法,以期提供一些有价值的参考。

一、动物模型实验设计在研究消化系统疾病时,常常需要使用动物模型来模拟人体情况。

以下是几种常见的动物模型实验设计方法:1. 胃溃疡实验设计:可以使用小鼠或大鼠作为实验动物,通过给予其辛辣食物、非甾体抗炎药物或给予胃粘膜损伤剂等方法,诱发胃溃疡发生。

实验过程中需要监测动物的食物摄入量、胃酸分泌和胃黏膜损伤程度等指标。

2. 肝炎模型实验设计:常用小鼠或大鼠模型,通过注射病毒、化学物质或高脂饮食等方法,诱发肝炎发生。

实验过程中需要监测动物的肝功能指标、炎症反应水平和组织损伤程度等。

3. 肠炎模型实验设计:可以使用小鼠或大鼠进行实验,通过给予动物温度、化学物质或诱导免疫反应等方法,模拟肠炎的发生。

实验过程中需要检测动物的肠道菌群、免疫反应水平和肠道屏障功能等指标。

二、细胞培养实验设计细胞培养实验是研究消化系统疾病的重要手段之一。

以下是几种常见的细胞培养实验设计方法:1. 胃酸分泌实验设计:可使用胃黏膜细胞株如RGM-1,通过给予不同刺激物如组胺、胆碱等来模拟胃酸分泌过程。

实验过程中需要检测细胞分泌的胃酸量和相关信号通路的激活程度等。

2. 肠道细胞炎症实验设计:可以使用肠道上皮细胞株如Caco-2,通过给予细胞不同的炎症刺激如TNF-α、细菌脂多糖等,模拟肠道炎症反应。

实验过程中需要检测细胞炎症因子的分泌水平和细胞屏障功能等。

3. 肝细胞损伤实验设计:常用肝细胞株如HepG2进行实验,通过给予细胞不同的损伤因子如酒精、药物等,模拟肝细胞的损伤过程。

实验过程中需要检测细胞的损伤程度、氧化应激水平和修复能力等。

三、分子生物学实验设计分子生物学实验可以揭示消化系统疾病的分子机制和相关信号通路。

胃溃疡实验模型探索1 病因病机消化性溃疡是一种常见的消化系统慢性病。

中医学属“胃脘痛”范畴。

胃脘痛又称胃痛,临床表现以胃脘部经常疼痛为主症,痛时连及胁背,或兼见恶心、呕吐、吞酸、嘈杂,大便溏薄或秘结,甚至吐血、便血等症【1】。

胃、十二指肠溃疡的病因和发病机理较为复杂,迄今尚未完全阐明。

目前认为胃、十二指肠是一种多病因疾病,各种与发病有关的因素如胃酸、胃蛋白酶、感染、遗传、环境、饮食、生活习惯、神经精神因素等均可诱发溃疡产生。

而胃酸-胃蛋白酶的侵袭作用增强和胃粘膜防护机制的削弱是本病发生的基本原理,任何影响这两者平衡关系的因素,都可能是本病发病及复发的原因。

其次幽门螺杆菌的感染可引发胃内多种炎性介质的释放,这些炎性介质可致胃黏膜的损伤。

胃、十二指肠溃疡在中医学属于胃痛、胃脘痛、心痛等范畴。

中医认为该病的发生主要由于情志失调,伤肝犯胃;饮食不节或劳倦过度,脾胃虚寒;外感寒邪,内客于胃等导致胃失和降、气机不利、胃失濡养而发生胃脘痛。

胃脘痛的发生,其病变脏腑主要在胃,但与肝脾关系密切,胆肾也与之相关。

若久病人络,瘀血阻滞胃络,络脉损伤,则会出现吐血、便血等症。

2溃疡模型的种类与方法幽门结扎型溃疡、应激性溃疡(水浸法)、胃粘膜损伤性溃疡(醋酸法)、药物诱发型溃疡。

四种溃疡动物模型总的特点是:结扎法溃疡为圆形、椭圆形、线性,结扎后随时间延长,溃疡数目增加,溃疡恒定发生在前胃部,深达肌层。

应激法溃疡数量多,水温超过24℃溃疡出现少而轻,水浸8h以上开始出现溃疡,随时间延长溃疡数量增加,溃疡均发生在腺胃部,溃疡浅表,均不累及粘膜肌层。

醋酸法溃疡发生在注射部位,溃疡部位胃壁增厚,溃疡数与注射醋酸部位准确与否有关,病理组织学改变与人类慢性溃疡近似。

药物诱发性溃疡发生在腺胃部,溃疡数量少,体积小而浅表,仅累积粘膜上皮表层,部分深达粘膜腺体,但不超过粘膜肌层。

2.1 应激性溃疡模型2.1.1 应激性溃疡原理应激性溃疡发生机制有复杂的神经一体液因素参与,应激性胃溃疡是先使皮层中枢的兴奋和抑制过程失调,进而引起植物神经调节功能紊乱,导致迷走神经张力过高,致使胃肌强力收缩,压迫肌肉血管,引起继发性黏膜血管运动障碍,导致溃疡形成。

消化系统疾病动物模型〔一〕胃肠疾病动物模型1、急性胃炎动物模型〔1〕酸制剂诱发急性胃炎模型:Wistar大鼠,雄性,300g,大鼠禁食24h,在清醒状态下,用下述试剂或物质灌胃:①水杨酸制剂〔如20mmol/L阿司匹林或水杨酸溶液〕按100mg/kg体重灌胃;②2ml10mmol/L的醋酸或2ml不同浓度的盐酸〔1、10、100mmol/L〕;③2ml同种动物胆汁或2mmol/L的牛磺胆酸;④2ml15%的乙醇。

4h 后处死动物,剖检可见胃内发生急性弥漫性炎症改变。

胃粘膜外表有浅表腐败、出血,粘膜层内见中性粒细胞浸润。

〔2〕胆汁反流性胃炎模型:碱性肠液倒流入胃,刺激胃粘膜可引起炎症,即胆汁反流性胃炎。

常见于原发性或继发性幽门功能紊乱或胃切除手术后。

本法取上部小肠的碱性肠液注入已结扎幽门的同种大鼠胃内,使之对胃粘膜产生持续刺激,形成胃炎。

动物选取雄性Wistar大鼠,体重180~220g,制备上部小肠液,向胃内注入小肠液,2 ml/只〔正常对照组注入2 ml生理盐水〕。

缝合腹壁,腹腔注射阿托品5 mg/kg体重,以抑制胃液分泌,利于胃粘膜损伤模型的形成。

处死大鼠,开腹,结扎贲门,取出胃,沿胃大弯剪开。

用滤纸吸干外表水分,立即称量胃重,以胃湿重/体重之比〔胃系数〕表示胃水肿程度。

肉眼观察并计数整个胃粘膜出血点数,作为损伤指数。

模型组动物胃系数和损伤指数明显增加,肉眼观察模型组胃粘膜充血、水肿,皱襞减少,颜色暗红,并有大量散在出血点。

2、慢性胃炎动物模型〔1〕大鼠慢性萎缩性胃炎模型酗酒、用药不当、饮食习惯不良、幽门螺杆菌感染、自身免疫等是此病的主要病因。

组织病理学是评价造模成功的最主要指标,主要观察和测量胃粘膜厚度、粘膜肌层厚度、腺体数量、壁细胞数量、固有层炎细胞浸润程度和肠化生发生率等。

综合法一:胆汁〔去氧胆酸钠〕+热水+主动免疫综合法二:去氧胆酸钠+热糊+主动免疫综合法三:去氧胆酸钠+酒精+氨水+吲哚美锌3、动物胃粘膜肠上皮化生模型〔1〕X线胃部分照射诱发胃粘膜肠化生模型:选用5~8周龄的Wistar 或JCL/SD大鼠。

一、实验目的本实验旨在通过动物模型研究胃穿孔的发生机制,观察胃穿孔对动物的影响,为临床胃穿孔的治疗提供理论依据。

二、实验材料与方法1. 实验动物:选取健康昆明小鼠40只,体重20-25g,雌雄各半。

2. 实验分组:将小鼠随机分为4组,每组10只,分别为正常对照组、模型组、药物治疗组和手术治疗组。

3. 实验方法:(1)正常对照组:给予正常饮食,不进行任何处理。

(2)模型组:采用胃酸腐蚀法建立胃穿孔模型。

具体操作如下:①小鼠禁食12小时后,用1%戊巴比妥钠进行麻醉(40mg/kg体重),打开腹腔,暴露胃壁。

②在胃壁上涂抹1%盐酸溶液,使胃壁发生腐蚀。

③缝合腹腔,给予正常饮食。

(3)药物治疗组:在模型建立后,给予药物治疗。

具体药物为:①胃复安:20mg/kg体重,灌胃给药。

②奥美拉唑:5mg/kg体重,灌胃给药。

(4)手术治疗组:在模型建立后,进行手术治疗。

具体手术方法如下:①小鼠麻醉后,打开腹腔,找到胃穿孔部位。

②用细线缝合穿孔部位,关闭腹腔。

③给予正常饮食。

4. 观察指标:(1)动物生存状况:观察各组小鼠的存活率、活动状态等。

(2)胃壁病理变化:在实验结束后,取小鼠胃壁组织,进行病理学检查。

(3)胃酸分泌量:在实验结束后,检测各组小鼠的胃酸分泌量。

三、实验结果1. 生存状况:正常对照组小鼠存活率100%,模型组小鼠存活率60%,药物治疗组小鼠存活率80%,手术治疗组小鼠存活率90%。

2. 胃壁病理变化:正常对照组小鼠胃壁组织未见明显病变,模型组小鼠胃壁组织可见明显炎症、溃疡和穿孔,药物治疗组小鼠胃壁组织炎症、溃疡和穿孔程度较模型组减轻,手术治疗组小鼠胃壁组织炎症、溃疡和穿孔程度较药物治疗组减轻。

3. 胃酸分泌量:正常对照组小鼠胃酸分泌量为(20.5±3.2)mmol/h,模型组小鼠胃酸分泌量为(45.6±5.8)mmol/h,药物治疗组小鼠胃酸分泌量为(32.4±4.5)mmol/h,手术治疗组小鼠胃酸分泌量为(25.8±3.9)mmol/h。

消化系统疾病动物模型(一)胃肠疾病动物模型1、急性胃炎动物模型(1)酸制剂诱发急性胃炎模型:Wistar大鼠,雄性,300g,大鼠禁食24h,在清醒状态下,用下述试剂或物质灌胃:①水杨酸制剂(如20mmol/L阿司匹林或水杨酸溶液)按100mg/kg体重灌胃;②2ml10mmol/L的醋酸或2ml不同浓度的盐酸(1、10、100mmol/L);③2ml同种动物胆汁或2mmol/L的牛磺胆酸;④2ml15%的乙醇。

4h 后处死动物,剖检可见胃内发生急性弥漫性炎症改变。

胃粘膜表面有浅表糜烂、出血,粘膜层内见中性粒细胞浸润。

(2)胆汁反流性胃炎模型:碱性肠液倒流入胃,刺激胃粘膜可引起炎症,即胆汁反流性胃炎。

常见于原发性或继发性幽门功能紊乱或胃切除手术后。

本法取上部小肠的碱性肠液注入已结扎幽门的同种大鼠胃内,使之对胃粘膜产生持续刺激,形成胃炎。

动物选取雄性Wistar大鼠,体重180~220g,制备上部小肠液,向胃内注入小肠液,2 ml/只(正常对照组注入2 ml生理盐水)。

缝合腹壁,腹腔注射阿托品5 mg/kg体重,以抑制胃液分泌,利于胃粘膜损伤模型的形成。

处死大鼠,开腹,结扎贲门,取出胃,沿胃大弯剪开。

用滤纸吸干表面水分,立即称量胃重,以胃湿重/体重之比(胃系数)表示胃水肿程度。

肉眼观察并计数整个胃粘膜出血点数,作为损伤指数。

模型组动物胃系数和损伤指数明显增加,肉眼观察模型组胃粘膜充血、水肿,皱襞减少,颜色暗红,并有大量散在出血点。

2、慢性胃炎动物模型(1)大鼠慢性萎缩性胃炎模型酗酒、用药不当、饮食习惯不良、幽门螺杆菌感染、自身免疫等是此病的主要病因。

组织病理学是评价造模成功的最主要指标,主要观察和测量胃粘膜厚度、粘膜肌层厚度、腺体数量、壁细胞数量、固有层炎细胞浸润程度和肠化生发生率等。

综合法一:胆汁(去氧胆酸钠)+热水+主动免疫综合法二:去氧胆酸钠+热糊+主动免疫综合法三:去氧胆酸钠+酒精+氨水+吲哚美锌3、动物胃粘膜肠上皮化生模型(1)X线胃局部照射诱发胃粘膜肠化生模型:选用5~8周龄的Wistar 或JCL/SD大鼠。

大鼠麻醉后置于X线光束下,动物体用0.6cm厚的铅皮加以保护,铅皮中央正对胃区处留有直径1.8cm的小孔,经此孔进行X线照射,照射剂量每次5Gy,每日1次,共6次。

(2)X线照射和N-甲基-N'-硝基亚硝基胍(MNNG)联合诱发鼠胃粘膜肠化生模型:5周龄SD雄性大鼠,先用X线照射,每次0.5Gy,每日1次,共6次,8周后投给50ug/ml的MNNG溶液自由饮用4个月,观察至第15个月时,其肠化生发生率可达100%。

(3)烷基硝基亚硝基胍类诱发胃粘膜肠化生模型:随着烷基碳原子数的增加,致癌性依次减弱,但诱发肠化生的能力依次增强。

其中丙基硝基亚硝基胍(PNNG)是目前诱发动物胃粘膜肠化生较为理想的药物。

实验动物一般选用4~6周龄,体重100~200g的雄性大鼠,饮水中加药,饮水瓶涂成黑色或以锡箔纸包裹,以免致癌物遇光分解。

药物先用去离子水或蒸馏水配置成浓度为1g/L的储存液,4℃保存,每天用前再稀释成所需浓度的溶液。

让动物自由饮用。

所用剂量为50~83ug/ml,投药时间为16~20周。

(4)PNNG诱发犬胃粘膜肠化生模型:选用3周岁,体重11kg左右的Beagle犬自由饮用150ug/mlPNNG溶液40周,后改为自来水。

第128周左右可出现典型的肠化生,无论胃镜或显微镜下观察,均与人类胃粘膜肠化生相类似。

(5)带蒂胃壁瓣肠移植大鼠胃粘膜肠化生模型:选用体重180~200gWistar大鼠,常规麻醉后打开腹腔,于大鼠腺胃前壁正中部取一大小约1.5cm*1cm棱形胃壁瓣,保留胃小弯侧血管2~4条,0/7号线缝合胃壁。

分别在十二指肠中部、空肠末端及中结肠纵形切开场管,切口长约1.5cm,0.05%洗必泰沙条清洁伤口、将棱形胃壁瓣粘膜面向着肠腔进行侧侧吻合,0/7号线连续缝合,腹膜腔内放入09%NaCl溶液5ml,常规关闭腹腔。

术后第3个月时,移植至空肠和结肠的胃壁瓣粘膜即显示有肠化生,术后6个月,移植到肠道各段的胃壁瓣粘膜均可见广泛的肠化生。

实验动物的肠化生模型可用于:①研究胃粘膜肠化生发生的原因及组织来源;②探讨胃粘膜肠化生与胃癌发生的关系;③胃粘膜肠化生逆转治疗药物的筛选和疗效观察。

4、幽门螺旋杆感染动物模型(1)Hp感染悉生小猎狗模型:给予106~109cfu的Hp菌液经口感染悉生猎狗,组织学检查胃粘膜可见局灶性或弥散性淋巴细胞浸润和淋巴滤泡形成,并伴有轻至中度中性粒细胞和嗜酸性粒细胞的浸润,与人的胃炎相似,中性粒细胞是持续存在的,而在悉生小猪则是短暂存在的。

人和猪的Hp感染通常局限在胃内,而在小狗除胃以外,在胃肠道其他部位如咽部、食管、十二指肠、空肠、结肠也检出Hp。

用狗作为模型的优点在于,在无菌条件下可饲养数年,而且容易发生自发性溃疡,而猪在长到40~60d时,由于体积大,不宜在无菌条件下饲养,另外因为易于受到饮食和应激的影响而发生溃疡,因此用于溃疡发病机制的研究也受到限制。

(2)Hp感染家猪模型:试验猪在实验前经检查无Hp存在。

经西咪替丁抑酸处理后给予Hp口服感染,每天3次,每次3ml共4d,可在胃窦和胃体检测到Hp,并可产生与人类组织学相同的慢性活动性胃炎。

(3)Hp感染小鼠模型:109cfu的Hp菌液经口感染无特异病原CD1小鼠、BALB/c小鼠和普通级CD1小鼠,1周后及其后的4~8周内,小鼠体内可查到程度不同的感染,其胃粘膜的病理变化与人感染Hp的变化相似,主要表现胃胃腺体消失,上皮细胞脱落,溃疡形成及粘膜固有层炎性细胞浸润。

此模型可用于观察Hp感染的病理过程及细菌疫苗应用的研究。

5、消化性溃疡动物模型(1)应激性大鼠溃疡模型:大鼠禁食24h,将动物固定于特制的木板上,垂直浸入水浴中,水深平剑突,24h后取出,脱颈处死,打开腹腔,结扎胃门和幽门,胃内注入1%甲醛溶液8ml,将胃取出浸入甲醛溶液中,30分钟后沿胃大夸剖开,测量每个溃疡长径,计算全胃溃疡长径之和为胃溃疡指数。

此模型方法简便,成功率高,可用于应激性溃疡发生机制和粘膜保护药物的研究。

(2)组胺性大鼠溃疡模型:大鼠禁食24h,腹部皮下注射磷酸组胺50mg/kg,2h后在重复注射依次,3h后处死动物,按前述方法固定胃和记录溃疡指数。

此方法可同时诱发食管、胃、十二指肠等发生溃疡。

可用于溃疡发生机制及治疗药物的研究。

(3)水杨酸性大鼠胃溃疡模型:大鼠禁食24h,灌胃给水杨酸100mg/kg体重,4h后脱颈处死,按前述方法固定胃,在普通放大镜下记数腺胃出现的溃疡点数目,以出血点个数为观察指标。

(4)利血平性小鼠溃疡模型:小鼠腹部皮下注射利血平5mg/kg体重继续禁食18h,脱颈处死,解剖取胃,固定标本,用解剖显微镜记数胃溃疡个数。

6、溃疡性结肠炎动物模型(1)大鼠乙酸溃疡性结肠炎动物模型:乙酸属有机酸,与肠粘膜接触可直接导致炎症损伤。

选用雄性SD大鼠,体重300~350g,实验前禁食16h,戊巴比妥钠腹腔麻醉。

用导管经肛门插入结肠内8cm,注入8%乙酸2ml,20s后立即注入5ml生理盐水冲洗。

其病理特点为结肠粘膜弥漫性充血水肿,炎性细胞浸润,出现糜烂,严重者可见溃疡形成。

但早期仅见单纯急性炎症,病变进展及愈合均迅速。

与人类溃疡性结肠炎相似。

其优点为制模简便,重复性好,经济实用,但不能反映人类溃疡性结肠炎免疫学变化。

(2)聚糖硫酸钠诱发小鼠急慢性溃疡性结肠炎模型:选用无特定病原菌CBA/J(H-2K)或BALB/c(H-2d)雄性小鼠,8~9周龄。

饮水中给予5%~10%葡聚糖硫酸钠(DSS)饮用8~9d,即可看到结肠黏膜炎细胞浸润、多发性糜烂、隐窝脓肿等急性炎症表现。

慢性溃疡性结肠炎模型可先给予5%DDS饮用7d,再饮用自来水10d,如此3~5个循环,结肠粘膜不仅有糜烂、炎性细胞浸润,且有淋巴滤泡形成及粘膜再生改变,部分粘膜出现异型增生,此模型病理改变类似于人类溃疡性结肠炎模型,不仅可用于发病机制、治疗药物的研究,而且适用于与结肠癌相关的研究。

(3)免疫学方法诱发大鼠溃疡性结肠炎模型:选用Wistar大鼠,体重120~130g。

取一只健康大鼠的结肠内容物,划线于伊红-美蓝平板,37摄氏培养24h,取典型菌落扩增并做数值鉴定,确定为大肠杆菌后,冰箱保存备用。

免疫前提取菌种扩增,用福尔马林杀死细菌,生理盐水洗两次并调浓度为 1.2*108/ml。

免疫动物分别于第1,10,17,24d共接受4次免疫。

第一次于后足处注射细菌悬液0.2ml;第2、3次分别于腹部和背部皮下多点注射0.4ml和0.6ml;第4次腹腔内注射1.2ml。

结肠病理改变可见粘膜水肿、炎细胞浸润及血管炎改变。

粘膜内可见多处隐窝脓肿及溃疡形成,同时可看到细胞免疫功能下降和免疫复合物增加。

此模型采用大鼠的正常菌群为抗原,不需引入外源物质,比较接近于正常情况。

此方法制模简便,抗原来源方便,便于推广,可用于病因学、发病机制及治疗药物的研究。

(二)肝、胆疾病动物模型1、肝纤维化动物模型任何可引起肝损伤的因素长期、反复作用于肝脏,均可产生肝细胞变性、坏死,继而肝细胞再生和纤维组织增生,导致肝纤维化,严重时发生肝硬化、肝癌等。

基于此原理建立了许多肝纤维化模型、化学性损伤模型、免疫性模型、生物学模型、乙醇性模型和营养性模型。

每种方法因致病因素不同,给药途径不同,产生肝硬化的机制、纤维化出现的早晚、稳定性、出现率、重复性及机体自然患病过程相似程度等不尽相同。

(1)免疫性肝纤维化模型:免疫性纤维化产生的机制是由Ⅲ型变态反应引起的,白蛋白和血清的大分子物质,作为异种抗原进入大鼠体内后,刺激其产生相应的抗体,当抗原再次进入机体后抗原抗体结合,形成抗原抗体免疫复合物(IC),IC可激活补体,由于抗原的反复、长期刺激,过量的免疫复合物来不及被清除,沉积于肝脏的血管壁内外,引起血管炎和血管周围炎,造成肝损伤,形成广泛的进行性慢性炎症病变。

如此反复导致肝细胞变性、坏死、肝细胞再生,纤维增生等变化,最后发展为肝纤维化、肝硬化。

动物选用雄性Wistar大鼠,体重130g左右。

取猪血清0.5ml,腹腔内注射,每周2次,共8次。

大鼠于第3周出现较多的肝细胞变性、坏死,第4周增生的胶原纤维形成纤维束,呈侵袭性生长,从中央静脉到门管区之间相互延伸,发生肝纤维化。

该模型的特点:①肝纤维化出现的早,出现率高达86.7%;②对动物整体损伤轻微,动物毛发光泽、生长、发育情况与正常无区别;③肝纤维化组织中大量胶原增生,故Ⅲ、Ⅳ型前胶原的mRNA增多。

(2)化学损伤性肝纤维化动物模型:雄性Wistar大鼠,体重130g 左右,用硫代乙酰胺腹腔内注射,第1次20mg/100g体重,从第二次其起12mg/100g体重,每周注射2次,共8周。