山地城市灾害风险与规划控制_王志涛苏经宇刘朝峰

- 格式:pdf

- 大小:423.47 KB

- 文档页数:6

地质灾害风险评估综述徐继维;张茂省;范文【摘要】地质灾害风险评估是地质灾害风险管理的重要组成部分,是主动防灾减灾战略核心内容,是经济发展、土地利用规划、城乡建设规划和地质灾害防治规划的编制依据,是当前和今后社会经济发展的必然需求。

该文系统阐述了风险的定义、地质灾害风险评估的研究现状,在此基础上总结归纳了地质灾害风险评估的方法,最后探讨了风险评估的难点并展望了地质灾害风险评估的发展趋向。

%Geological disaster risk assessment is an important part of the geological disaster risk management, core content of disaster prevention and mitigation strategy and foundation of economic development,land use plan-ning,rural construction planning and geological disaster prevention.We expound the definition of geological disas-ter risk assessment as well as the present research situation of geological disaster risk assessment.On the basis of these works,the methods of geological disaster risk assessment were summarized.In the end,existing problems and future development of the geological disaster risk assessment were discussed and prospected.【期刊名称】《灾害学》【年(卷),期】2015(000)004【总页数】5页(P130-134)【关键词】地质灾害;风险评估;危险性;概率【作者】徐继维;张茂省;范文【作者单位】长安大学地质工程与测绘工程学院,陕西西安 710054; 国土资源部黄土地质灾害重点实验室/中国地质调查局西安地质调查中心,陕西西安 710054;国土资源部黄土地质灾害重点实验室/中国地质调查局西安地质调查中心,陕西西安 710054;长安大学地质工程与测绘工程学院,陕西西安 710054【正文语种】中文【中图分类】Q694;X43风险起源于远古时期,渔民打鱼时有“风”就意味着“险”,故此得名[1]。

地质与矿业工程平原地区城市规划区地质灾害危险性评估研究以河南省新野县为例田东升*(河南省地质环境监测院,河南郑州450016)摘 要:河南省新野县位于河南省西南、南阳盆地中心,城市规划区面积达94.1km2。

评估区主要地质灾害类型为崩塌、地面沉降、地面不均匀沉陷、膨胀土变形及其产生的地裂缝灾害。

在现状评估的基础上,结合城市规划建设用地分类,进行了城市规划区地质灾害危险性预测评估和综合评估,并进行了规划建设用地适宜性评价。

指出在城市规划区地质灾害危险性评估中,地质灾害危险性评估级别应以地质灾害危害程度为第一参考标准,规划建设用地类别的变化将可能引起地质灾害危险性评估结果的变化,采用城市规划区地质灾害危险性评估结论代替具体建设项目地质灾害危险性评估时应慎重。

关键词:地质灾害;危险性评估;城市规划区;平原地区中图分类号:P642 文献标识码:A 文章编号:1004 5716(2010)11 0146 06根据 地质灾害防治条例 ,地质灾害危险性评估可分为建设用地地质灾害危险性评估和规划区地质灾害危险性评估两大类。

自2000年我国针对建设项目实行地质灾害危险性评估工作以来,建设用地地质灾害危险性评估的研究文献较多[1 2],还有专著出版[6],突出表现为评估面积较小的面状评估和线状评估[3 5],而针对面积较大的城市规划区地质灾害危险性评估的文献很少。

城市规划区地质灾害危险性评估一般具有城市用地类别齐全、评估区面积大、地质环境条件比较复杂、地质灾害类型比较多、评估级别高、评估结果直接影响城市总体规划等特点。

本文介绍了河南省新野县城区规划区地质灾害危险性评估的主要内容和方法,总结了平原地带城市规划区的地质灾害危险性评估的一些特点,对类似地区的评估工作具有参考意义。

1 规划区概况新野县位于河南省西南边陲,位居南阳盆地中心,现属南阳市管辖。

新野县城市总体布局为建设大北环,外引城市过境交通,采用功能分区的布局模式营造城市总体格局,以老城区为生活主体区、白河为纽带、河西为生产主体区的 两区、一带 的整体结构。

我国山地城市综合防灾规划的问题与对策研究刘伍洋;程赞;杨培峰【摘要】近年来我国山地地区灾害频发、损失严重,山地城市的安全形势受到严峻的挑战.山地城市具有与平原城市迥然不同城市特征,其综合防灾规划具有独特性,不能照搬平原城市的防灾模式.文章在梳理山地城市与山地城市综合防灾概念的基础上,分析山地城市综合防灾的现状与存在问题,针对现状问题,提出加强山地城市综合防灾理论基础研究,完善山地城市综合防灾规划编制体系,加强山地城市综合防灾的法规与规范建设,创新山地城市综合防灾技术,探索山地城市综合防灾管理实施新机制等对策,以期对我国山地城市综合防灾规划有所帮助.【期刊名称】《建筑与文化》【年(卷),期】2017(000)011【总页数】3页(P199-201)【关键词】山地城市;综合防灾规划;灾害风险;实施对策【作者】刘伍洋;程赞;杨培峰【作者单位】重庆大学建筑城规学院;桂林理工大学土木与建筑工程学院;重庆大学建筑城规学院【正文语种】中文1 引言近年来,随着我国城镇化进程的加快,人类活动对山地环境开发正在加剧,生态环境的破坏,导致泥石流、山洪、崩塌等灾害也频繁发生,外加上山地城市滞后的基础设施建设、缺位的应急服务设施等,在受到灾害冲击后是城市功能系统的瘫痪,为了保障山地城市可持续发展,增强山地城市的“防灾能力”已是刻不容缓。

一般认为,山地城市灾害要比平原城市复杂,因此山地城市防灾模式也应该与平原城市有所差异。

如果照搬平原城市的防灾模式,不仅达不到其效果,反而带来建设性破坏。

基于此,本文从综合防灾减灾的视角,以山地城市为研究对象,分析了山地城市综合防灾规划面临的主要问题,提出了我国山地城市综合防灾规划针对问题的对策研究,以期为我国山地城市综合防灾规划提供帮助。

2 相关概念解析2.1 山地城市概念山地城市是一个广义的概念,至今没有一个严格的概念界定,主要包括两个方面的含义:一是城市修建在坡度大于50%以上起伏不平的坡地上而区别于平原城市;二是城市虽然修建在平坦的用地上,但是由于其周围复杂的地形和自然环境条件,对城市的布局结构、发展方向和生态环境产生重大影响[1]。

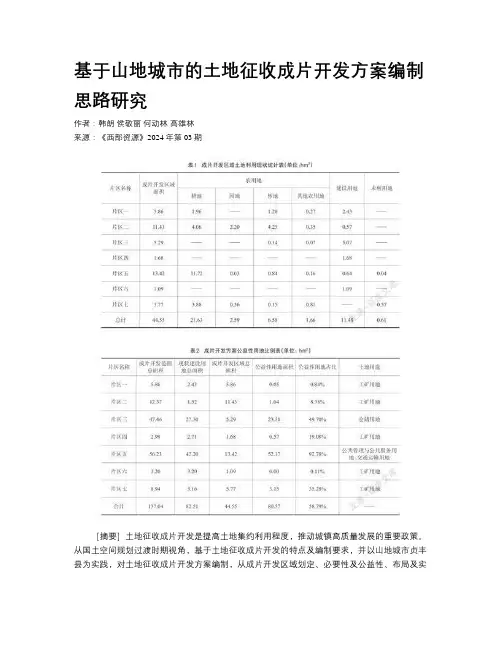

基于山地城市的土地征收成片开发方案编制思路研究作者:韩朗侯敬丽何动林高雄林来源:《西部资源》2024年第03期[摘要]土地征收成片开发是提高土地集约利用程度,推动城镇高质量发展的重要政策。

从国土空间规划过渡时期视角,基于土地征收成片开发的特点及编制要求,并以山地城市贞丰县为实践,对土地征收成片开发方案编制,从成片开发区域划定、必要性及公益性、布局及实施计划、效益评估、公众参与等方面进行探讨研究,以期为山地城市编制土地征收成片开发方案提供指导和参考。

[关键词]山地城市;土地征收成片开发;编制研究2019年8月26日新修正的《中华人民共和国土地管理法》(以下简称《土地管理法》)中第四十五条规定,为了公共利益的需要,有六种情形之一确需征收农民集体所有的土地的,可以依法编制土地征收成片开发方案(以下简称“方案”)实施征收[1]。

当前国土空间规划编制审批尚未完成,过渡时期地方重大基础设施、民生保障、重大产业建设等项目需要落实空间用地布局。

而开展土地征收成片开发是为了国家公共利益的需要、公平保障被征地农民权益,具有重要意义[2-5]。

目前四川、安徽、江西等多省份已出台一系列的成片开发工作细则及编制技术指南,但由于当前处于国土空间规划过渡时期,各地在对编制方案方面的要求存在不同差异,主要体现在规划衔接、编制审批及实施监督三个方面[6]。

贞丰县属于典型的喀斯特山地城市,土地利用类型复杂多样化,乡镇受地形限制经济发展条件不同,导致各乡镇之间土地大规模集中连片开发受阻;其次在国土空间规划划定集中建设区边界的时候存在诸多不规则的形态,面临成片开发区域地块各自独立、分散的格局。

因此,在成片开发区域范围衔接国土空间规划划定的集中建设区过程中,致使成片开发区域的范围划定及方案编制研究存在较多的困难,如开发地块的布局、基础设施条件、投资建设情况等。

对此,本研究以贵州省自然资源厅印发《关于做好土地征收成片开发工作的通知》及相关技术指南为依据,结合目前多省份已出台政策中的相关亮点,以贞丰县的山地类型为实践编制土地征收成片开发方案。

城市安全| 105 Research on Multi-hazard Risk Assessment Technology in ComprehensiveDisaster Prevention Planning夏陈红 王 威 马东辉 苏经宇 XIA Chenhong, WANG Wei, MA Donghui, SU Jingyu多灾种风险评估结果作为城市综合防灾空间和设施布局的现状基底,是编制和实施综合防灾规划的前提。

为揭示多灾种之间存在的发生时间、影响程度、影响范围等耦合而呈现的复杂机制,明确区域多灾种综合风险评估中忽略的相互作用关系,解决多灾种风险评估结果对城市用地规划指导缺乏的问题,在系统研究多灾种综合风险评估问题、应对策略、数据可视化表达、相互作用机制的基础上,分析多灾种风险评估方法体系的构建策略及技术路径,以期为城市规划转型视角下综合防灾规划的编制提供技术支撑,实现城市空间的安全有序发展。

The results of multi-hazard risk assessment, as the current basis of urban comprehensive disaster prevention space and facilities layout,are the premise for the preparation and implementation of comprehensive disaster prevention and control regulations. In order to reveal the complicated mechanism of the coupling of occurrence time, influence scope, and influence effect among multiple disasters, clarify the interaction relation neglected in comprehensive risk assessment of multiple disasters in the regional level, and solve the problem of lack of guidance for urban land use planning from multiple disasters comprehensive risk assessment results, this paper analyses the construction strategy and technical path of multiple disasters comprehensive risk assessment method system based on the systematic research on assessment problems, coping strategies, data visualization expression, and interaction mechanism, so as to provide technical support for the compilation of comprehensive disaster prevention planning from the perspective of urban planning transformation and to realize the safe and orderly development of urban space.综合防灾规划中多灾种风险评估技术研究*作者简介夏陈红南京大学建筑与城市规划学院 博士研究生王 威(通信作者)北京工业大学建筑与城市规划学院北京工业大学抗震减灾研究所 博士,硕士生导师,副研究员马东辉北京工业大学建筑与城市规划学院北京工业大学抗震减灾研究所 博士,博士生导师,研究员苏经宇北京工业大学建筑与城市规划学院北京工业大学抗震减灾研究所 博士生导师,研究员综合防灾规划;防灾减灾;多灾种风险;相关关系分析;综合评估comprehensive disaster prevention planning; disaster prevention and mitigation; multiple disasters and risks; correlation analysis;comprehensive evaluation综合防灾规划是城市安全与可持续发展的蓝图,在国土空间规划体系下属于专项规划的范畴,是一项具有综合性、系统性、复杂性的工作,是指导安全领域发展、合理配置应急资源、布局重大防灾设施工程项目、制定相关政策的重要依据,具有很强的约束性、综合性、系统性、导向性和可操作性。

国家地质调查计划专题中国国土资源大调查计划地质灾害预警工程项目(029*******-Z1.1)作者简介:刘传正,1961年生,男,博士,研究员,主要从事工程地质、地质灾害监测预警与防治工程研究。

e-mail:liucz@区域地质灾害评价预警的递进分析理论与方法刘传正李铁锋程凌鹏温铭生王晓朋(中国地质环境监测院北京100081)摘要根据多年丰富的区域地质灾害考察和综合研究实践,作者架构了区域地质灾害评价预警研究的理论体系和工作方法,主要包括:(1)开展区域地质灾害综合调查;(2)建立地质灾害信息系统,包括基于GIS的区域地质灾害空间数据库和分层图形库(GGIS);(3)研究区域地质灾害分布与地形(高程、高差、坡度)、水系、植被、工程地质岩组、地质构造形迹、斜坡类型、降雨量分布和地震活动等的统计关系,为评价因子选取、分级和权重确定提供依据;(4)筛选提取评价预警研究因子体系,建立地质灾害发育因子、基础因子、诱发因子和易损因子体系;(5)创建研究区域地质灾害“发育度”、“潜势度”、“危险度”和“危害度”(简称“四度”)的概念模型和数学模型;(6)在满足一定精度比例尺数字化图上划分计算单元,分别计算研究区域地质灾害“发育度”、“潜势度”、“危险度”和“危害度”;(7)根据计算结果和应用目的,把相同或相近级别的图斑合并,分别编制区域地质灾害“四度”区划图;(8)根据“四度”区划结果提出研究区的地质灾害防治规划、分级监测预警目标区和地质环境可持续开发利用对策;(9)对重点地段或地点专门编制地质灾害防治预案和政府——社会联动的应急反应机制。

上述九个步骤构成区域地质灾害评价预警的时空递进分析理论与方法,简称“四度”递进分析法(AMFS/P),该方法在三峡库区(54175km2)进行了应用,结果是可信的。

关键词:地质灾害;“发育度”;“潜势度”;“危险度”;“危害度”;递进分析法(AMFP)1 引言早期的地质灾害空间预测主要依据野外调查与航空像片解译情况,由专家进行地质灾害敏感性判断和评价,故称之为专家评价法(Aleotti. P,Chowdhury. R,1999)[1]。

山地城市避灾绿地布局影响因子分析作者:汪威,李煜,张继兰,段晓梅来源:《现代园艺·下半月园林版》 2017年第11期摘要院城市避灾绿地布局是避灾绿地规划的关键环节。

山地城市用地紧张,避灾绿地布局与平原城市有较大差异。

从安全性、避灾人口承载量、可达性三个方面分析影响山地城市避灾绿地布局的影响因子,为山地城市避灾绿地科学布局提供参考。

关键词院山地城市;避灾绿地;布局规划;影响因子城市避灾绿地是指当地震、火灾、洪水等大规模的突发灾害发生时,城市中能用于紧急疏散和临时安置市民短期生活的绿地空间[1]。

我国是世界上遭受地震灾害最严重的国家之一,40%以上地区属于7 度地震烈度区[2]。

20 世纪中叶以来,我国发生的地震灾害总共造成了27万余人丧生,成灾面积30 余万km2,波及我国22 个省份,给我国造成了巨大的损失[3]。

山地城市是指与山体有着某种程度的联系的城市,城市建设在丘陵和山坡等复杂地形上或者城市位于相对平坦坝区,但城市被群山包围,而形成的以平坝为主体,部分城市用地位于山地上的城市。

城市绿地是城市应急避难场所中最为重要的一类,尤其在防止震后次生灾害、延缓和阻隔火灾蔓延及提供临时避灾急救等方面,具有城市其他开敞空间无法比拟的优势。

山地城市防震避灾绿地体系应根据城市的绿地建设现状和居民的避灾行为特征来确定,根据现有的绿地和规划绿地,按统筹规划设计、安全第一、平灾结合、因地制宜、分级配置等原则进行布局,布局应主要考虑避灾绿地的安全性、避灾人口承载量、可达性3个方面。

安全性是指避灾绿地本身及周边的安全性,避灾人口承载量指避灾绿地能容纳的避灾人口数量,可达性指在紧急情况下人们通过步行到达避灾绿地的便捷性、安全性以及所需最短时间,避灾绿地与公安、消防、医院的距离等都直接影响民众避灾的快速和安全性。

1 影响山地城市避灾绿地布局的安全性因子分析一旦城市灾害来临,灾民们便自发地向避灾绿地避灾,因此,避灾绿地必须保证自身不受到城市灾害或是次生灾害的影响,应具备良好的防灾能力,保证避灾人员的人生安全不受到威胁[4]。

80

2019年6月8日,第四届中国沿海地区灾害风险分析与管理学术研讨会在山东青岛召开。

本次会议由中国灾害防御协会风险分析专业委员会主办,中国地震局地

球物理研究所、赛飞特工程技术集团有限公司承办,《城市与减灾》杂志社等单位协办。

中国灾害防御协会唐豹秘书长出席会议并致开幕词。

中国灾害防御协会、山东省应急管理厅、山东省地震局、青岛市应急管理局等单位的领导、嘉宾和会员,媒体

代表以及国内外风险防范及管理领域知名专家100余人参加了会议。

唐豹秘书长强调,要深入贯彻落实习近平总书记防灾减灾救灾重要论述,着力防范和化解灾害风险,注重立足协会定位,搭建平台、发挥作用。

风险分析专业委员会理事长、北京师范大学黄崇福教授指出,风险管理、资源和科技共同构成了国家强盛的基石,专家学者要不断加强对内陆及沿海地区的风险分析与管理研究,为建设风险分析强国而努力。

本次会议为期两天,专家们围绕中国沿海地区的气象灾害、地震灾害、城市风险、生产安全与风险、大数据在灾害风险管理中的应用等方面进行了深入讨论和交流,其中

10篇主题报告,专题报告90余篇。

会议向广大灾害风险分析与管理领域的学者、从业者发出倡议:

(1)建立沿海地区灾害数据共享服务系统和共享服务机制。

(2)加强重大自然灾害网络舆情风险监测评估与智能防控。

(3)加强互联网、大数据与金融风险方面的应用研究。

(4)促进沿海经济发达地区的自然灾害保险业务的开展。

(5)促进风险分析理论发展,激励企业创新活力。

《城市与减灾》杂志社协办

第四届中国沿海地区灾害风险分析与管理

学术研讨会。

地震的危害程度调查分析摘要:地震作为危害大的灾害之一,一直影响着人类的生活。

本文通过文献综述法,问卷调查,层次分析法对地震的危害程度进行调查分析,综合考虑了包括建筑物损失,室内财产损失,企业停产损失,救灾费用损失,伤亡人数这五个指标,旨在描述某个已发生的地震的危害指数。

关键词:地震危害;问卷调查;层次分析法1. 研究意义地震是地壳释放能量过程中造成的振动,期间会产生地震波。

地球上板块与板块之间相互挤压碰撞,造成板块边沿及板块内部产生错动和破裂,是引起地震的主要原因。

地震是地球上危害较大的灾难之一,且地球上每年约发生500多万次地震,即每天要发生上万次的地震。

其中大多数都为小型地震,危害极小,但每年也有十余场大地震,会对人们造成极大地危害。

研究地震的危害程度,从而得出合理的科学的分析数据,利用这些数据,在地震发生的前期预警、人员疏散、财产保障上,地震发生时的应对措施、安全保障上,以及震后的重建、当事人的心理疏导、物资供应和保障、医疗保障上等都具有非常重大的意义。

2. 研究方法(1)文献综述法通过搜集、阅读有关文献,找到与本篇研究有关的和有帮助的资料,进行分析引用。

(2)问卷调查问卷调查法也称为“填表法”,是一种数据收集手段。

通过向调查者发出需要调查事件的征询单,请被调查者填写对有关问题的意见和建议来获得材料和信息的一种方法。

此项研究主要采用问卷调查的科学研究方式,针对开发的量表进行测量,并对提出的研究假设进行检验,来获取研究模型。

(3)层次分析法层次分析法(AHP),由在20世纪70年代中期的美国运筹学家托马斯·塞蒂正式提出。

是将与决策有关的元素分解成不同的层次,然后在此基础之上进行定性和定量分析的决策方法。

本研究中通过两两比较的方法确定层次中各因素的相对重要性,然后综合决策者的判断,确定出决策方案相对的重要性,此过程综合了各项指标,提高了决策分析的有效性、可靠性和科学性,是一种解决决策评价问题的重要方法。

A n n u a l C o n f 城市规划 CITY PLANNING REVIEW2014年 第38卷 第2期 VOL.38 NO.2 FEB. 201448【作者简介】王志涛(1980-),男,博士,北京工业大学建筑与城市规划学院讲师。

苏经宇(1955-),男,北京工业大学建筑与城市规划学院教授,博士生导师。

刘朝峰(1984-),男,北京城市与工程安全减灾中心博士研究生。

【收稿日期】2013-12-27【文章编号】1002-1329 (2014)02-0048-06【中图分类号】TU984.11+6【文献标识码】A【doi 】10.11819/cpr20140210a【摘要】在总结山地城市灾害特征的基础上,提出基于风险管理的山地城市防灾控制体系框架,包括山地城市灾害风险分析、风险评估和规划控制三部分。

在该框架的指导下,首先分析了山地城市灾害风险的表征及其构成因素的内涵,同时,探讨了可接受风险水平的确定方法,最后提出了山地城市灾害风险规划控制的四种措施。

【关键词】山地城市;风险管理;可接受风险;规划措施ABSTRACT: On the basis of the disaster characteristics in mountain cities, this paper proposes a framework of disaster prevention system of mountain cities based on risk management theory, including disaster risk analysis, assessment, and planning control. Under the guidance of this framework, it first of all analyzes the disaster risk representation in mountain cities and connotations of the constituted factors; then it explores the approaches to assess the acceptable risk level; fi nally it puts forward four planning measures to control the disaster risk in mountain cities.KEYWORDS: mountain cities; risk management; acceptable risk; planning measures1 引言中国是一个多山的国家,山地面积约占国土面积的2/3,山地城市约占城市总数的1/2[1~3]。

山地城市所处的地形地貌复杂多变,它不仅包括丘陵、山地等,往往还与江河、海湾等复杂地貌相结合[4~5],进而形成了一个更为复杂的生态环境系统。

随着我国城市化进程不断加快,山地城市规模迅速扩张,人类活动对山地开发程度也日益加剧。

随之,山地城市的复杂生态环境系统遭受破坏,导致滑坡、崩塌、泥石流、山洪及环境灾害等一系列灾害频繁发生。

通过历史灾害经验可以发现,山地城市灾害较平原城市灾害更为复杂多变,并且具有其突出的特征:(1)频发性、多灾种叠加性;(2)复杂性、多样性与不确定性;(3)灾害链现象突出;(4)大规模灾害后容易形成孤岛。

因此,在如此复杂的地形地貌条件下,寻求山地城市规划建设与防灾减灾技术的科学结合,而不以牺牲生态环境为代价的城市规划控制方法将是城市规划者的重要任务。

由于山区高低起伏的形态及复杂的生态环境系统,决定了山地城市有着与平原城市迥然不同的形态特征[6~7],而山地城市灾害又是山地城市所处的复杂生态环境与人类活动共同作用的产物,那么山地城市灾害较平原城市灾害更为复杂多变,因此,山地城市的防灾模式、规划控制措施也应与平原城市有所不同。

对于山地城市的防灾减灾工作,如果单纯照搬平原城市已有的防灾模式与措施的话,不仅可能得不到预期的防灾效果,甚至还有可能给山地城市埋下巨大的安全隐患。

可见,为保障山地城市安全建设、可持续发展,现阶段迫切需要开展山地城市的防灾减灾新技术、新思路的研究。

基于此,本文在已有城市防灾减灾研究进展的基础上,引入灾害风险管理理论,提出基于风险管理的山地城市防灾控制体系框架,详细分析了山地城市灾害风险的表征与评估,建议了山地城市灾害风险规划控制的若干措施,以期为山地城市的安全、可持续发展提供技术支持。

2 基于风险管理的山地城市防灾控制体系框架灾害发生是由孕灾环境、致灾因子和承灾体共同作用的结果[8]。

在山地城市中,由人-物-环境构成的承灾体庞大而复杂,山区的孕灾环境和致灾因子也呈多样性;另外,在某种致灾因子作山地城市灾害风险与规划控制王志涛 苏经宇 刘朝峰DISASTER RISK AND PLANNING CONTROL IN MOUNTAIN CITIESWANG Zhitao; SU Jingyu; LIU Chaofeng49用下,承灾体的变异可能产生各种突变、连锁、放大等效应,从而形成复合的、叠加的山地城市灾害场。

在城市化快速发展的过程中,山地城市脱离不了孕灾环境、致灾因子的束缚,加之人口、产业、工程设施将进一步向山地城市集中,承灾体的复杂性、暴露性和脆弱性增大,致灾因素、不可控因素也越来越多,这一切都致使山地灾害频发的几率在不断增加。

由于山地城市孕灾环境、致灾因子和承灾体的复杂性,随着城市化进程的加快,山地城市面临的灾害风险更为严峻。

由于山地城市可利用建设用地更趋紧张,如何在保持城市空间拓展格局的需求基础上,确保城市空间增长边界不能突破防灾安全方面的刚性门槛制约是迫切需要解决的问题。

也就是说,山地城市在一定条件下开发的强度、总量、速度与防灾环境要进行科学深入的论证,趋利避害,规避和降低风险,并将其作为山地城市总体规划编制时的控制性条件,从顶层设计开始提高山地城市的防灾能力,保障其可持续发展,这也是我们的历史责任。

由山地城市灾害的形成和灾害特点,可以看出山地城市致灾环境、灾变过程各个环节都充满了未知性、复杂性和不确定性。

而风险管理是研究关于“未来的不确定性”一种理论,已经广泛应用于安全领域,是防灾减灾工作的基础环节。

因此,运用风险概念和风险管理[9]的手段将各个环节融为一体,并建立相应的防灾规划控制体系是十分必要的。

鉴于此,本文基于灾害风险评价技术评估山地城市灾害风险,并基于此通过城市规划手段安排城市防灾资源的配置是一条科学的途径。

图1给出了基于风险管理为基础的防灾控制体系的框架。

图1所示框架可分为3个环节:第一个环节是风险分析,即分析山地城市面临的实际灾害风险到底有多大,确定城市的灾害风险场;第二个环节是风险评估,即对山地城市面临的实际灾害风险进行评估,确定哪些灾害风险超过预期或不能接受,哪些地区或项目不能进行开发等;第三个环节是风险减缓与控制,即规划控制。

主要是对超出了可接受程度区域或对象采用不同对策进行风险减缓,使城市的风险处于可控的状态。

上述3个环节之间从专业和学科来讲,既有各自的独立性,同时又相互联系。

3 山地城市灾害风险分析灾害风险是从灾害发生的可能性和灾害发生后果两个方面综合描述灾害的可能性。

山地城市灾害风险分析的目的是系统地认识、恰当地描述、正确地估测灾情,并制定对策以便有效调控灾情的状态[10]。

在山地城市中,单种灾害往往会集中发生并形成灾害群,或是诱发次生衍生灾害而形成灾害链,这些灾害链、灾害群再交织耦合在一起,灾害风险更为复杂、综合。

如何表征灾害风险,不同学者和不同行业有着不同的理解,但是国内外应用比较成熟的灾害风险(R)一般可表征为3个因素,即危险性(H)、暴露性(E)、易损性(V)的组合,其具体表达式如下:R = H × E × V (1)从上式可以看出,山地城市的灾害风险程度与3个因素之间呈正比例关系,灾害风险管理的目的就是要降低山地城市灾害风险,可分别从上述因素入手。

下面分别对危险性、暴露性和易损性的内涵、表征和获取方式进行分析。

3.1 危险性危险性是指造成山地城市发生灾变的程度,主要是由山地城市的灾变活动规模(强度)和活动频次(概率)决定的。

一般地,山地城市灾变强度越大,频次越高,灾害风险也越大[11]。

H = f ( M , P ) (2)式中,H为山地城市灾害危险性(Hazard);M 为山地灾变的变异强度(Magnitude);P为山地灾变发生的概率(Possibility)。

山地城市危险性分析可以从历史危险性和潜在危险性两方面进行分析,评估方法可采用历史灾害调查、数值模拟、工程试验等多种途径进行。

一般从灾害引发因素、致灾因子空间分布、致灾因子作用周期、致灾因子等级和强度以及致灾因子概率分析等几个方面综合衡量致灾因子的危险性[10]。

致灾因子危险性分析一方面为山地城市灾害风险评估提供前提条件,另一方面也为城市防灾空间布局、防灾工程设施及一般工程设施布局提供依据。

3.2 暴露性暴露性是山地城市的致灾因子与承灾体相互作用的结果,它反映承灾体暴露于致灾因子危险性空间的承灾体数量。

一般山地城市的承灾体密度越高,可能遭受潜在损失就越大,灾害风险越大。

图1 基于风险管理为基础的防灾控制体系的框架Fig.1 The framework of disaster prevention system based on risk management山地城市灾害风险与规划控制王志涛 苏经宇 刘朝峰A n n u a l C o n f 城市规划 CITY PLANNING REVIEW2014年 第38卷 第2期 VOL.38 NO.2 FEB. 201450E = f ( man,object,medium ) (3)式中,E为山地城市灾害的承载体或暴露性(Exposure);man, object, medium分别是人、物、环境承灾体。

山地城市是一个由“人—物—环境”组成的有机、复杂的开放的巨系统,其内部各种因素、各子系统相互依存,相互影响。

若一个系统发生灾害,会影响到其他子系统的正常运转,引起连锁反应,使灾害加重。

山地城市中的山体本身就是承灾体,依托山体进行大规模工程建设,二者组合形成新的承灾体,其暴露性、复杂性明显加大。

从平面上看,在山地城市有限的可建设用地上集中了更多的承灾体,建筑密度和人口密度变大,导致其暴露性增加。

从立面上看,对不同高程的山体进行开发建设,也必然增加其暴露性(图2)。

3.3 易损性易损性是指在给定危险地区,山地城市广义承灾体(人-物-环境)由于潜在的危险因素而造成的伤害或损失程度。