法律电影赏析之《十二怒汉》PPT参考幻灯片共21页

- 格式:ppt

- 大小:2.29 MB

- 文档页数:21

《十二怒汉》赏析如果不是上了老师的选修课—《法律电影赏析》,我想我一辈子都不会出看这部电影,别说黑白电影,就算是彩色的,我也不会看去关注有关法律的电影。

然而看了这部电影或者说是选修了这门课后,我开始觉得,其实电影不仅是一种娱乐,还是一种生活的升华。

有句话说得好,叫“戏如人生,人生如戏”。

我想看电影的魅力就在于当我们看到不同的背景,不同的人,不同的故事,不同的生活等等一切有别于现在自己所遭遇到的场景展现在我们面前时,我们的内心会因此感到震撼,会开始思考,如果我是他的话,我会怎么做。

这部电影只是描述了一个很简单的场景,就是由12名陪审团为了一宗少年杀父的案件所组成的一次审判。

然而在这之后所反映的却是一个司法制度的合理性和缺陷以及其司法精神。

虽然整个片子是黑白色调并且大部分镜头都集中在一个简陋的房子中,虽然不是很艺术,但是却不得不为此折服。

在观看这部影片过程中,我注意到一句话“合理怀疑”。

在我看来,整部影片所希望表达的应该是美国的陪审团制度中起最大指导作用的精神以及人性中所存在的那种对事物产生的“怀疑”。

英美法系国家的刑事案件证明标准是排除合理怀疑。

“合理怀疑”,是相对于“想象的怀疑”、“推测的怀疑”而言的,是指证明之确切程度不足以使理智正常且不带偏见的人在心理上排除的怀疑。

换言之,它是指理智正常且不带偏见的人在听取和了解证明的全部过程之后仍然持有的对证明效力的怀疑。

它不是一种纯粹心理上的怀疑,它同具体的案件及其背景具有某种相关性。

它不是一种绝对正确的怀疑,也不是一种显然没有可能性的怀疑。

它表示证明之确切性有怀疑的余地,但也不要求证明之确切必须达到没有发生错误的可能性。

如果要求证明之确切达到没有发生错误的可能性,那么几乎没有刑事起诉能够成功。

因此,英美法系国家都是采用“排除怀疑合理”来作为刑事诉讼中有罪判决的证明标准,可以说是要求条件最严格的证明标准。

在采用“排除合理怀疑”的国家中,在涉案证据的基础上法官和陪审团更多的是以自己的知识和经验以及社会阅历和文化背景作为案件推理和判断的基础;这种经验和阅历在很多情况下是只可意会不可言传的,但它们又恰恰在正确推理和准确判断中起着潜移默化的作用。

《十二怒汉》的证据运用分析作者周恺。

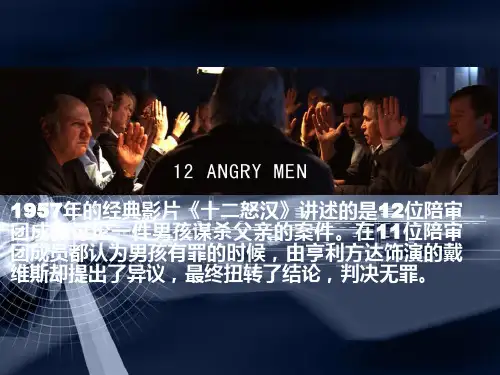

《十二怒汉》(12 Angry Men)是美国米高梅公司拍摄于1957年的一部电影。

它描写了一个陪审团对案件的评议全过程。

一名住在贫民窟的男孩被指控杀了他的父亲。

法庭上几乎所有证据都证明他谋杀成立。

十二名陪审员中有十一个人毫不犹豫地赞成他有罪。

只有八号陪审员反对。

根据美国的法律,只有十二人意见一致,才能做出裁决。

所以,十一个人想要说服八号陪审员接受他们的意见,没想到,他们最终却都被八号陪审员说服,一起裁决男孩无罪。

电影的全部场景都是在一间密闭的房间内完成的,案件评议的过程被拍摄得跌宕起伏,精彩万分。

这部电影赢得众多荣誉,并曾于1997年被翻拍。

而中国的电影工作者更是在去年模仿这部电影拍摄了《十二公民》,同样大受好评。

我曾问在美国当过陪审员的朋友,电影反映的情况是否真实?他说:“基本就是这样,美国的陪审团就是这么评议案件的。

”可见,在艺术性之外,它也是一部真实的法律大戏,是法律人极好的教材。

我觉得每个法律人都应该好好地看一看这部电影。

看一下原本看似坚不可摧的事实是如何在对证据的一点点的分析中土崩瓦解,最终完全被否定的。

从中我们可以生动直观得学到证据的运用和分析。

由于十二名陪审员大多没有名字,我将他们各自起了代号,如下:(1)团长、(2)眼镜猴、(3)愤怒的父亲、(4)金融家、(5)贫民青年、(6)蓝领工人、(7)黑道球迷、(8)建筑师、(9)瘦老头、(10)、汽车商、(11)钟表匠、(12)广告商。

一、证据+情理什么是证据呢?证据就是可以证明案件事实的其他事实。

证据是已知的事实,案件事实是未知的事实。

通过证据这样一种已知事实,人们可以推断出未知的事实。

而推断的方法并不是某些僵化教条的理论,而是具体的情理。

所以查明事实的公式可以表述为:证据+情理=事实。

这一过程在我国民诉法中被称为“证据的审查判断”。

《十二怒汉》中的十二名陪审员正是充分灵活地运用了具体的情理来审查判断证据的。

《12怒汉》与美国陪审团制度美国陪审团制度,是指由特定人数的有选举权的公民参与决定嫌犯是否起诉、是否有罪的制度。

美国法律规定,每个成年美国公民有担任陪审员的义务。

但是不满21岁、不在本土居住、不通晓英语及听力有缺陷的人、有前科者,没有资格充当陪审员。

从表面上来看,似乎只要是案发地法院的管区之内,年满十八岁以上的美国公民,都可以当陪审员,但实际上并非那么简单。

首先是与案子有关的人员,包括与原告或被告有关联的人不得入选。

初选陪审团时,法官为了公正,使建立的陪审团能够真正代表最普遍意义上的人民,他的选择会从选举站的投票名单或者电话号码本上随机选择。

陪审团的初选有多个候选人,这是因为初选之后,还有一次严格的筛选,主要是剔除一些由于环境和经历所造成的。

有心理倾向的候选人,避免可能造成的不公正判断。

除了法官的审查,陪审员候选人还要接受辩方律师和检方的审查,他们对陪审员候选人都有否决权。

另外,双方的律师团都只有否决权,任何一名入选的陪审员都必须同时得到双方的认可。

最终所需要的只是12名陪审员和12名候补陪审员。

自始至终,候补陪审员是和正式的陪审员一起参加法庭的审理活动的。

每当一名陪审员因故离开,就有一名候补的顶上。

一旦候补的全部顶完,再有人必须退出的话,审判就可能由于陪审团的人数不足而宣告失败,一切都要重新开始。

一般的案子,陪审员通常是可以回家的。

但是,如果案子引起轰动,就必须隔离他们。

这样,他们所得到的全部信息,就是法庭上被允许呈堂的证据,在判断时不会受到新闻界的推测和不合法证据的影响。

自从陪审员宣誓就任之后,他们所能知道的信息远远少于一般的公众。

他们被允许知道的东西只限于法官判定可以让他们听到和看到的东西。

陪审员不可以看报纸,不可以看电视新闻,所以那些庭外发生的事情,比如辩护律师举行的记者招待会,被害者家属的声明等等,他们都一无所知。

陪审员在这一段时间里,上食品店买吃的,都有法警跟着,以保证他们不与外界接触。

影视鉴赏--《十二怒汉》这学期的影视鉴赏课给我留下最深印象的电影就是由米高梅公司制作的一部黑白电影,由希德尼·鲁迈特执导,瑞吉诺·罗斯编剧,亨利·方达主演的《十二怒汉》。

《十二怒汉》这部电影讲述的是一个纽约青年被指控杀死自己的父亲,法庭有确凿的证据及目击证人,毫无疑问地将被判处一级谋杀的死刑。

在十二位陪审团最后定夺该青年是否应被处以极刑时,有十一名陪审员判定有罪,只有一位觉得事情可能另有别的原因,他坚持提出异议,凭耐心与机制的思考和判断逐一说服其他陪审员改变原意,最终将这一宗几乎已成定局的判决推翻。

影片的主题说的是美国的陪审团这个“神圣组织”在司法判决中的作用。

美国陪审团的陪审员们是随机抽取的,他们各色皮肤,各种职业,各种文化程度,他们不受任何人操控,陪审员独立于政府之外,独立于司法系统之外,独立于任何政治势力之外。

就是这样的十二个人来最后裁决案件,这样似乎就给了我们一种困惑——相信法制还是人性。

电影开初给我们展现的是散乱嘈杂的会议室场景,上洗手间的、抽烟的、闲聊的、坐在桌上的、看报纸的、感冒擦鼻涕的、看着窗外风景的、羡慕对面富人大厦的;对此无比厌倦的、因第一次参加陪审而感到莫名其妙激动的。

这给人的印象就是法律裁判并不是一件严肃的事情。

当所有的证据都在指向青年有罪,目击证人的证词更是给予了人们一种毋庸置疑的坚决,只要陪审员们没有达成一致的意见,只要有一位陪审员提出的异议,案件都不能了结。

陪审员们实在已受够这样拖沓的审判了;他们被锁在这间闷热的小屋里,汗流浃背,焦躁不安;有人还惦记着自己的生意或下午的球赛。

就是在这样一个闷热的气氛下,他们开始对号入座,举手表决:11票有罪对1票无罪,结果有一人异议,这意味着必须讨论下去、给出怀疑无罪的理由。

其他人当然不愿意,争论越来越激烈,人们越来越愤怒。

随着辩论的加剧和矛盾的不断上升,一系列的疑惑被抛出来,残疾老人的时间问题,声称亲眼看见男孩杀父的女人的眼镜问题,等等。

《十二怒汉》电影剧本赏析(2)《十二怒汉》电影剧本赏析五号陪审员:我曾在堆满垃圾的后院里玩耍,也许,在我的衣服上,至今还能闻到垃圾的臭味。

主席:请放心!他不想说任何反对您个人的话。

五号陪审员:(站起)不管怎么说,这使我感到很不愉快……他发现大家都在看着他,若有所悟,坐了下来,紧握着拳头。

三号陪审员想安慰他。

三号陪审员:好啦好啦,他根本没想说您,老头!不要这样小肚量嘛……大家都感到有点儿不舒服,一时间谁也不想讲话。

终于,十一号陪审员打破了难堪的沉默。

十一号陪审员:我理解他的委屈!主席:停止这种争吵吧,我们这是在白白浪费时间。

(对八号)该您了,请发言吧!八号陪审员:好……整个审问过程中,我一直有一种奇怪的感觉。

我产生一种印象,辩护人没有安排真正的交相讯问,而法庭是委托他为那孩子辩护的……我感到,他简直什么都不感兴趣……当然,对于许多问题就不可能得到明确的回答。

三号陪审员:(激怒地)那么,对于那些已有的口供,您又作何解释呢?……让我们回想一下,比如说,那把摺刀的事。

我指的是那位可爱诚实的孩子承认买过的那把刀!八号陪审员:好吧……就来谈谈这把刀。

我请求把刀拿到这儿来让我们大家看一看……我很想再看看这把刀,主席先生!主席疑惑地看看他之后,走到门前,敲了敲。

卫兵走了进来。

主席对他低声讲了几句,卫兵点点头,走出去,把门依然锁上。

三号陪审员:其实我们都很清楚那把刀是怎么回事。

我不明白,为什么还要拿来看看!(对四号)您怎么想的呢,嗯?四号陪审员:这位先生有权要求重新审看任何物证。

三号陪审员:(耸耸肩)听便吧!四号陪审员:(对八号)这把刀是十分重要的物证……是吗?八号陪审员:是的。

四号陪审员:那少年承认,他八点钟从屋子里跑出来,当时父亲打了他一记耳光。

八号陪审员:或者揍了几拳头。

四号陪审员:或者揍了几拳头。

他跑到隔壁铺子里买了一把摺刀。

店主人第二天承认卖刀给那小家伙以后就被捕了。

那可不是一把普通的铅笔刀啊!店主人认出了刀,并说他店里这样的刀总共只有一把。

在影片中十二个普普通通的人,他们以前素不相识,以后可能也没有什么打交道的机会。

为了一桩杀人案件,他们坐在了一起。

就是这十二个人,被这个司法制度挑选了出来,组成了一个名叫“陪审团”的神圣组织,要开始决定另外一个人的命运,决定他是有罪还是无罪,是活着还是死亡。

他们本来不懂法律,似乎也没必要懂得法律,因为他们不过是在法律强加的义务之下而被迫来到法庭的。

他们来自不同的家庭和生活背景,从事不同的职业,有自身更关心的利益,有不同的人生经验,有自己的偏好和性格。

这就是美国所特别推崇的陪审团制度。

影片讲述了这样一个故事:在经过六天冗长枯燥的听审之后,法官终于对陪审团发布裁决指示了。

被告是一名年仅18岁的男子,被控在午夜杀害了自己的父亲。

法庭上提供的证据也极具说服力:居住在对面的妇女透过卧室及飞驶的火车窗户,看到被告举刀杀人;楼下的老人听到被告高喊“我要杀了你”及身体倒地声音,并发现被告跑下楼梯;刺进父亲胸膛的刀子和被告曾经购买的弹簧刀一模一样。

而被告声称从午夜11点到凌晨3点之间在看电影的证词极不可信,因为他连刚看过的电影名字也说不出来。

美国的陪审团制度是本文的核心。

陪审团制度,是指由特定人数的有选举权的公民参与决定嫌犯是否起诉、是否有罪的制度。

在影片中,精彩地演绎了美国的陪审团制度的基本原则和道义价值,我们可以很深入的了解美国的陪审团是如何工作和最终裁决的。

一个男孩的生死决定于来自各行各业、互不相识的陪审团员们,而团员们在一所闷热的小屋里开始了一场激烈的思想交锋,十二名陪审员第一次投票时产生11票有罪对1票无罪的结果,经过激烈的讨论,不断提出“合理怀疑”,最后以12票全票通过认为被告人无罪。

根据陪审团制度的原则,只要提出合理怀疑就可以宣布嫌疑人无罪。

在陪审团的讨论过程当中,基于证据支持自己的投票决定,而且这些证据是由警察、律师等专业人士所提供的。

陪审团的讨论过程中,支持有罪的一方都要在逻辑上进行严密证明被告的行为,而支持无罪的一方则针对控方证据存在的问题提出质疑。

《⼗⼆怒汉》电影剧本赏析《⼗⼆怒汉》电影剧本赏析 《⼗⼆怒汉》原是美国轰动⼀时的电视剧,⼀九五⼋年由原作者改编成电影剧本,搬上银幕。

影⽚以⼀件凶杀案为背景,选取陪审这⼀独特⾓度,剖析了资本主义社会的弊病,并以其深刻的社会意义和新颖的艺术⼿法引起了⼈们极⼤的兴趣,曾获柏林影展最佳影⽚奖。

纽约贫民窖⼀名少年被指控杀死⾃⼰的⽗亲,经过州刑事法庭煞有介事的冗长繁复的六天审讯,基本定案,最后交由陪审员讨论。

⼗⼆名陪审员中的⼗⼀个,未经审议便举⼿赞成其有罪。

仅仅是由于⼋号陪审员主持公道,⼒排众议,严密推理,精细盘查,抽丝剥茧地推翻了⼀条条伪证,⼀步步地说服了⼤家,才把被诬陷的少年从电椅边缘挽救下来。

剧本通过⼋号陪审员这个理想化的⼈物,表达了⼈民的愿望,那就是:⼀定要坚持公正判决,维护⼈的尊严,对⼀切错案、冤案要实事求是弄清真相,对听信诬陷、草率定罪的做法,要不惜与之⽃争到底。

作为⼋号陪审员的对⽴⾯,是法庭的草管⼈命,陪审员们的冷漠⽆情和资产阶级的可耻偏见……剧本反映了资本主义社会的重重阴影。

正如剧中⼈所指出的:“我们这⾥并⾮万事如意”,“远⾮⼀切完善。

” 剧本在艺术上也很有特⾊。

⼈物⼗分简明,场景⾮常集中——故事从头到尾发⽣在⼀个房间⾥,然⽽却充满着激烈的思想和性格的冲突,⽭盾尖锐,⾼潮迭起,扣⼈⼼弦。

⼀个个陪审员的形象,塑造得鲜明多采,栩栩如⽣。

剧本并没有回答真正的凶⼿是谁,⽽是留给观众和读者⾃⼰去领会,去回味。

这些艺术技巧,值得我们加以研究和借鉴。

——译者 陪审员简介 主席——⼀个矮⼩的男⼦,由于意识到⾃⼰所负的责任⽽怀有⾃尊感。

凡事拘泥于形式。

不太聪明,有些固执。

⼆号陪审员——谦逊,腼腆。

这种⼈很难有⾃⼰的主见,容易倾向任何⼀边。

谈话时他通常总是附和最后⼀个⼈的意见。

三号陪审员——⼀个⾝魁⼒壮、观点坚定的男⼦汉。

与⼈相处中带有某种残忍的味道。

他谈不上幽默,极难容忍别⼈的意见。

看来,甚⾄习惯于把⾃⼰的意愿和观点强加于⼈。

【无论是主题、剧情编排、角色塑造还是场面调度,美国原版的《十二怒汉》都登峰造极了,没有悬念地成为影史律政戏第一。

】《十二怒汉》能够成为经典,能够攀登律政戏的高峰,绝不在于剧情的精妙或者主题思想的深刻性、哲思性。

但我这一番话,并不否定其在主题、剧情编排、角色塑造等方面做得非常精良。

与黑泽明的《罗生门》一样,《十二怒汉》是一部关于法、人情、立场、判断的思辨性影片,但尤为值得称道的并非内容,而是如何展现内容的手法。

例如,《罗生门》的主题简单直接,而其叙事结构被后人多次运用,自成一派,称之为“罗生门结构”,如同希区柯克拍的一系列悬疑片一样,风格固定之后,就被后人多次模仿其手法,成了“希区柯克式的悬念”。

《怒汉》一片的场面调度手法,是“密室电影”(或称为封闭空间电影)场面调度的典范,单一的场景,没有多余的演员,没有分支故事,甚至没有倒叙插叙,几乎按照现实的时间顺序来推进故事的发展。

如此单一的影像,就需要场面调度的精准和多变,而实际上,《怒汉》把握得非常巧妙,真正把场面调度融于剧情内部,同时跟角色塑造相关联,突出人物个性。

场面调度是在银幕上创造电影形像的一种特殊表现手段,指演员调度和摄影机调度的统一处理,被引用到电影艺术创作中来,其内容和性质与舞台上的不同,还涉及摄影机调度(或称镜头调度)。

电影的场面调度最终都体现在镜语之中,从镜语的最一般意义上说,有两种场面调度:第一是大景深、长镜头的场面调度;第二是中小景别、短镜头的场面调度。

前者主要用于不同表演区的场面调度。

《十二怒汉》把第一种场面调度运用到极致,把长镜头用得近乎无形,功力可谓深厚。

导演采用的是跟踪式长镜头,影片的第一个镜头是法院外的台阶上对法院的仰视,到了第二个镜头,很自然的转换为法院内二楼上对大厅的一个俯视,本来会有一个切换切换到法庭上,但导演不是这样做的。

当镜头注视着大厅中央的图案时,一个人从镜头前经过,镜头马上将中心很自然的转移到他身上,随着他摇了过去,那人走过电梯,电梯里出来一个人。

《12怒汉》影评第一篇:《12怒汉》影评从电影《12怒汉》看美国陪审团制度特点吴轲5127509007{摘要}:通过对法律电影《12怒汉》剧情的分析来充分了解美国的陪审团制度特点,普及法律文化知识,达到借鉴和学习的目的。

{关键词}:《12怒汉》,美国陪审团制度。

A Study of American Jury System from the Movie Twelve Angry MenAbstract: Through the plot analysis of the movie Twelve Angry Men, we can gain a full understanding of American jury system, popularize legal knowledge and achieve the purpose of reference and learning.Key words: Twelve Angry Men;American jury system.一、引言(Introduction)1957年由美国导演西德尼·吕美特导演,著名演员亨利·方达主演的演片《12怒汉》作为一部以陪审团为主角的法律电影,巧妙的以写实和知性的风格对美国陪审员制度和法律正义进行了引人入胜的探讨,从而充分展示了美国陪审制度的特色,给观众以深深的启迪和思索。

这部荣获1957年柏林电影节金熊奖,1958年奥斯卡最佳影片提名奖的影片也因曲折跌宕的讨论、简洁明了的故事脉络和发人深省的现实意义成为世界电影史上的经典之作。

二、《12怒汉》剧情赏析(A brief plot of Twelve Angry Men)电影《12怒汉》讲述了一个出生贫民窟的男孩被指控杀了自己的父亲,面临着被判死刑的危险,由12个与他毫不相干的陪审员来讨论案情,只有得到一致意见,才能结案的故事。

如山的铁证、两个指证的邻居都已经呈堂,其中11个陪审员又抱着“事不关己,高高挂起”的态度,于是一致认为男孩有罪。