《伤寒论通解》第四十一课:阳明病篇 阳明湿热中焦证:大结胸病

- 格式:ppt

- 大小:876.51 KB

- 文档页数:28

《伤寒论小结之三》阳明病篇总结,贵在实用壹、阳明本证一阳明热证1、栀子豉汤类方(上宣)组成:栀子、豆豉症见:身热心烦,虚烦不得眠,或心中懊怀,反复颠倒,或心中窒,或心中结痛,舌红苔微黄,脉数。

机理:无形邪热留扰胸膈,郁而不宣方论:栀子豉汤为“虚烦”火郁证而设。

其病机为火热邪气蕴郁,而使胸膈气机阻塞不利。

火当清之,郁当发之,故用栀子豉汤清宣郁火。

可用于火郁之呕吐、胃痛等。

(《消化病经方治验》)2、白虎汤类方(中清)组成:石膏、知母、粳米、甘草症见:壮热面赤,烦渴引饮,汗出恶热,脉洪大有力。

机理:胃热大盛,充斥内外方论:本方原是阳明经证的主方,也是气分热盛的代表方。

里热炽盛,故壮热不恶寒;胃热津伤,故烦渴引饮;里热蒸腾、逼津外泄,则汗出;脉洪大有力为热盛于经所致。

气分热盛,但未致阳明腑实,故不宜攻下;热盛津伤,又不能苦寒直折。

方中石膏辛甘大寒,入肺胃二经,功善清解,透热出表,以除阳明气分之热,故为君药;知母苦寒质润,一助石膏清肺胃热,一滋阴润燥。

佐以粳米、炙甘草益胃生津。

3、猪苓汤(下利)组成:猪苓、茯苓、泽泻、阿胶、滑石症见:小便不利,发热,口渴欲饮,或心烦不寐,或兼有咳嗽、呕恶、下利,舌红苔白或微黄,脉细数。

又治血淋,小便涩痛,点滴难出,小腹满痛者。

机理:伤寒之邪传入于里,化而为热,与水相搏,遂成水热互结,热伤阴津之证。

方论:罗美《古今名医方论》卷3录赵羽皇:“仲景制猪苓一汤,以行阳明、少阴二经水热,然其旨全在益阴,不专利水。

盖伤寒在表,最忌亡阳,而里虚又患亡阴。

亡阴者,亡肾中之阴与胃中之津液也。

故阴虚之人,不但大便不可轻动,即小水亦忌下通,倘阴虚过于渗利,津液不致耗竭乎?方中阿胶养阴,生新祛瘀,于肾中利水,即于肾中养阴。

滑石甘滑而寒,于胃中去热,亦于胃家养阴。

佐以二苓之淡渗者行之,既疏浊热,而又不留其瘀壅,亦润真阴,而不苦其枯燥,源清而流有不清者乎?顾太阳利水用五苓者,以太阳职司寒水,故急加桂以温之,是暖肾以行水也。

伤寒论中的但头汗出《伤寒论》中述及头汗的条文共有9处,如但头汗出、但头微汗出、头汗出、额上微汗出、额上生汗等,这些症状的病因和病机不尽相同,治法亦异。

笔者经过仔细研读,试就《伤寒论》对“但头汗出”一症的病机认识,对比归纳如下。

1无形邪热郁于胸膈阳明病下后,邪热未尽,留扰胸膈。

如“阳明病,下之,手足温,不结胸,心中懊侬,饥不能食,但头汗出者,栀子豉汤主之”(228条)。

不结胸,是下后邪热未与胸中水饮相结;因郁热扰于胸膈,故心中懊侬,饥不能食;邪热自偏上之胸中部位继续熏蒸于上,故但头汗出而身无汗也。

当用栀子豉汤清宣胸膈热。

2 “被火”误治,热盛津劫太阳中风,误以火劫迫汗,邪热炽盛,蒸迫津液外泄,津液大伤。

太阳中风本当周身汗出,今“被火”误治之后,津液虚少,不能溥及全身,故但头汗出,齐颈而还。

如“太阳病中风,以火劫发汗。

邪风被火热,血气流溢,失其常度。

两阳相熏灼,其身发黄。

阳盛则欲衄,阴虚小便难。

阴阳俱虚竭,身体则枯燥,但头汗出,齐颈而还,腹满,微喘,口干咽烂,或不大便。

久则谵语,甚者至哕,手足躁扰,捻衣摸床,小便利者,其人可治”(111条)。

此乃是一派邪火内炽,真阴顷刻立尽之象。

其预后,取决于津液的存亡。

若小便者,说明津液虽伤,但未尽亡,生机尚在,故云“可治”。

治宜清热救阴之法。

又阳明病误用火治,因火与热合,两阳相熏灼,使邪热愈炽,而津液益伤,无阴以作汗。

如“阳明病,被火,额上微汗出,而小便不利者,必发黄”(200条)。

热炽故额上微汗出,津伤则身无汗而小便不利。

成无己注日:“其所以无汗者,非腠理闭密也,小便不利者,非气化不行也,盖以津液被劫,无阴以化也。

”3 阴竭于下,阳无所依附而上越三阳合病,因腹满谵语而误认为阳明腑实,妄用下法,使阴液竭于下,阳无所依附而上越,故出现额上生汗。

如“三阳合病,腹满,身重,难以转侧,口不仁,面垢,谵语,遗尿。

发汗则谵语。

下之则额上生汗,手足逆冷。

若自汗出者,白虎汤主之”(219)条。

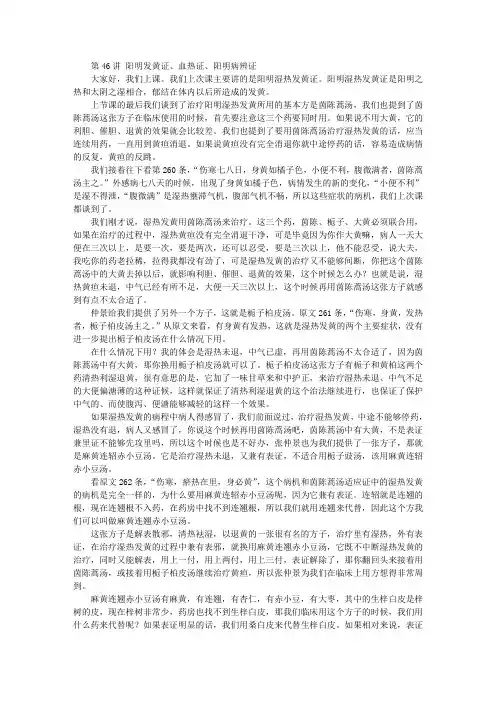

第46讲阳明发黄证、血热证、阳明病辨证大家好,我们上课。

我们上次课主要讲的是阳明湿热发黄证。

阳明湿热发黄证是阳明之热和太阴之湿相合,郁结在体内以后所造成的发黄。

上节课的最后我们谈到了治疗阳明湿热发黄所用的基本方是茵陈蒿汤,我们也提到了茵陈蒿汤这张方子在临床使用的时候,首先要注意这三个药要同时用。

如果说不用大黄,它的利胆、催胆、退黄的效果就会比较差。

我们也提到了要用茵陈蒿汤治疗湿热发黄的话,应当连续用药,一直用到黄疸消退。

如果说黄疸没有完全消退你就中途停药的话,容易造成病情的反复,黄疸的反跳。

我们接着往下看第260条,“伤寒七八日,身黄如橘子色,小便不利,腹微满者,茵陈蒿汤主之。

”外感病七八天的时候,出现了身黄如橘子色,病情发生的新的变化,“小便不利”是湿不得泄,“腹微满”是湿热壅滞气机,腹部气机不畅,所以这些症状的病机,我们上次课都谈到了。

我们刚才说,湿热发黄用茵陈蒿汤来治疗。

这三个药,茵陈、栀子、大黄必须联合用,如果在治疗的过程中,湿热黄疸没有完全消退干净,可是毕竟因为你作大黄嘛,病人一天大便在三次以上,是要一次,要是两次,还可以忍受,要是三次以上,他不能忍受,说大夫,我吃你的药老拉稀,拉得我都没有劲了,可是湿热发黄的治疗又不能够间断,你把这个茵陈蒿汤中的大黄去掉以后,就影响利胆、催胆、退黄的效果,这个时候怎么办?也就是说,湿热黄疸未退,中气已经有所不足,大便一天三次以上,这个时候再用茵陈蒿汤这张方子就感到有点不太合适了。

仲景给我们提供了另外一个方子,这就是栀子柏皮汤。

原文261条,“伤寒,身黄,发热者,栀子柏皮汤主之。

”从原文来看,有身黄有发热,这就是湿热发黄的两个主要症状,没有进一步提出栀子柏皮汤在什么情况下用。

在什么情况下用?我的体会是湿热未退,中气已虚,再用茵陈蒿汤不太合适了,因为茵陈蒿汤中有大黄,那你换用栀子柏皮汤就可以了。

栀子柏皮汤这张方子有栀子和黄柏这两个药清热利湿退黄,很有意思的是,它加了一味甘草来和中护正,来治疗湿热未退、中气不足的大便偏溏薄的这种证候,这样就保证了清热利湿退黄的这个治法继续进行,也保证了保护中气的、而使腹泻、便溏能够减轻的这样一个效果。

《伤寒论》第十八天——结胸证128、问曰:病有结胸[1],有脏结[2],其状何如?答曰:按之痛,寸脉浮关脉沉,名曰结胸也。

【词解】[1]结胸:证候名。

指无形邪气与有形实邪结于胸膈脘腹部位,以胸膈脘腹硬满疼痛为主的证候[2]证候名。

藏同脏,指脏气虚寒、阴寒凝结于脏,以胸膈硬满疼痛为主的一种病证【提要】论结胸与脏结的鉴别【解析】结胸为无形邪气与有形痰水结于胸膈脘腹而成,依据邪气性质的不同,分为热实结胸与寒实结胸,其证属实。

脏结多为脏气衰弱,阴寒内盛,邪气结聚而成,属本虚标实证。

在证候上,二者均见胸膈硬满疼痛,故应予以鉴别。

结胸证之表现“按之痛”是由邪气与痰水相结,气机阻滞所致,寸脉主候上焦的病变,寸脉浮为邪结在胸膈,关脉主候中焦,关脉沉为痰水结于心下。

本条简要地论述了结胸证的基本特点,尚需结合其他条文来全面认识结胸证。

134、太阳病,脉浮而动[1]数,浮则为风,数则为热,动则为痛,数则为虚。

头痛发热,微盗汗出,而反恶寒者,表未解也。

医反下之,动数变迟,膈内拒痛,胃中空虚,客气[2]动膈,短气躁烦,心中懊憹,阳气[3]内陷,心下因硬,则为结胸,大陷胸汤主之。

若不结胸但头汗出,余处无汗,剂颈而还[4],小便不利,身必发黄。

【词解】[1]动:指脉象,应指滑利,无头无尾,其形如豆。

此脉多主痛,又主惊。

[2]客气:即外邪。

邪气从外而来,故曰客气[3]阳气:此指表邪而言,非指正气[4]剂颈而还:剂通齐。

指仅颈部以上有汗【提要】本条论结胸证形成的机理及发黄的变证【解析】本条应作三段分析第一段:“太阳病......表未解也”,论太阳表证未解。

“太阳病,脉浮而动数”,浮主风邪,动主痛,数主热,但未与有形实邪相结,故又称“数则为虚”,虚非指正气之虚,乃是指无实邪之谓,若邪气入里,与有形实邪相结,脉象往往会转为沉实,浮数脉并见,为风邪袭表,可伴见身体疼痛,故云“动则为痛”。

头痛、发热、微盗汗出而反恶寒,说明病邪仍在表未入里,故曰“表未解也”,其微盗汗出乃是由于营卫不和所致。

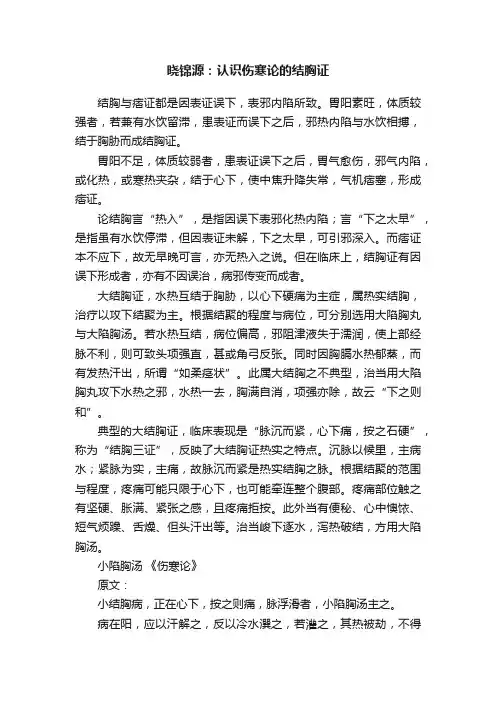

晓锦源:认识伤寒论的结胸证结胸与痞证都是因表证误下,表邪内陷所致。

胃阳素旺,体质较强者,若兼有水饮留滞,患表证而误下之后,邪热内陷与水饮相搏,结于胸胁而成结胸证。

胃阳不足,体质较弱者,患表证误下之后,胃气愈伤,邪气内陷,或化热,或寒热夹杂,结于心下,使中焦升降失常,气机痞塞,形成痞证。

论结胸言“热入”,是指因误下表邪化热内陷;言“下之太早”,是指虽有水饮停滞,但因表证未解,下之太早,可引邪深入。

而痞证本不应下,故无早晚可言,亦无热入之说。

但在临床上,结胸证有因误下形成者,亦有不因误治,病邪传变而成者。

大结胸证,水热互结于胸胁,以心下硬痛为主症,属热实结胸,治疗以攻下结聚为主。

根据结聚的程度与病位,可分别选用大陷胸丸与大陷胸汤。

若水热互结,病位偏高,邪阻津液失于濡润,使上部经脉不利,则可致头项强直,甚或角弓反张。

同时因胸膈水热郁蒸,而有发热汗出,所谓“如柔痉状”。

此属大结胸之不典型,治当用大陷胸丸攻下水热之邪,水热一去,胸满自消,项强亦除,故云“下之则和”。

典型的大结胸证,临床表现是“脉沉而紧,心下痛,按之石硬”,称为“结胸三证”,反映了大结胸证热实之特点。

沉脉以候里,主病水;紧脉为实,主痛,故脉沉而紧是热实结胸之脉。

根据结聚的范围与程度,疼痛可能只限于心下,也可能牵连整个腹部。

疼痛部位触之有坚硬、胀满、紧张之感,且疼痛拒按。

此外当有便秘、心中懊饻、短气烦躁、舌燥、但头汗出等。

治当峻下逐水,泻热破结,方用大陷胸汤。

小陷胸汤《伤寒论》原文:小结胸病,正在心下,按之则痛,脉浮滑者,小陷胸汤主之。

病在阳,应以汗解之,反以冷水潠之,若灌之,其热被劫,不得去,弥更益烦,肉上粟起,意欲饮水,反不渴者,服文蛤散;若不差者,与五苓散。

寒实结胸,无热证者,与三物小陷胸汤。

白散亦可服。

组成:黄连一两,半夏半升(洗),栝楼实大者一枚。

用法:上三味,以水六升,先煮栝楼,取三升,去滓,内诸药,煮取二升,去滓,分温三服。

功用:清热化痰,宽胸散结。

郝万山讲伤寒论41讲—阳明腑实证(1)第41 讲阳明腑实证(1)大家好,时间到了,我们上课。

我们上节课主要讲的是阳明的热证。

阳明的热证包括了热在上焦,热在中焦和热在下焦,这些证候的成因都是阳明经脉有热,误下以后使余热入里所造成的。

如果余热留扰上焦,出现心中懊憹,出现心烦,出现但头汗出,那就是热郁胸膈证,我们治疗用栀子豉汤清宣郁热。

如果热在中焦,胃热弥漫的,就是我们上次课所谈到的“伤寒,脉浮滑,此表无寒,里有热,白虎汤主之。

”这叫胃热弥漫证。

同时我们又在上次课介绍到了白虎汤的另外一个适应证,就是治疗三阳合病、阳明热盛,出现腹满身重、难以转侧、谵语、遗尿等等这些临床表现。

对于三阳合病来说,阳明热盛当然就可以清解阳明之热为主,也是白虎汤的适应证。

如果热在中焦,胃热弥漫,热盛耗气,热盛伤津而造成胃热弥漫、津气两伤的,这是我们上次课所谈到的。

在《伤寒论》中涉及到胃热弥漫、津气两伤的证候,一共有5 条,这5 条原文提示了四大症状。

首先是身大热,原文说“热结在里,表里俱热”,提示了热邪处于一种弥散周身,充斥内外的的状态。

大汗出,是在第26 条提出的“大汗出后”,脉洪大,也是在第26 条提出来的“脉洪大”。

这5 条中最突出的一个症状是大烦渴不解,舌上干燥而烦,欲得饮水数升,渴欲饮水,口干舌燥,特别突出了一个口渴的证候。

所以我们要特别注意白虎加人参汤适应证中,出现大烦渴不解的病机是什么,一方面是因为热盛伤津,内有所缺,必外有所求,津液不足了,人的本能就要引水自救,所以有口渴,可是热盛耗气,气不化津,渴了水之后又不能气化成津液,所以仍然不能够解渴,所以《伤寒论》中才提出来“大烦渴不解,欲饮水数升”的这样突出的口渴的症状。

除了上述的这四大症状之外,在《伤寒论》的原文中关于胃热弥漫、津气两伤的证候还提到了两个类似于虚像的证候,这就是“时时恶风,或者背微恶风寒”。

这一方面是由于大汗出的过程中,腠理开泄,汗孔开张,经受不起外来风寒邪气的吹袭,这叫不胜风袭,同时也是因为热盛耗气、气不固表的表现,治疗用白虎加人参汤,辛寒折热兼以益气生津,这是我们上次课讲到的最后的内容。

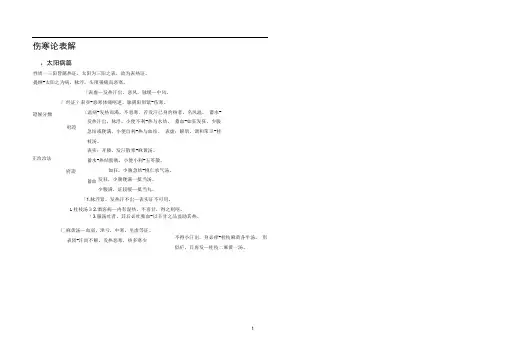

伤寒论表解、太阳病篇性质一三阳皆属热证,太阳为三阳之表,故为表热证。

提纲-太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒。

「表虚—发热汗岀,恶风,脉缓—中风。

厂经证彳表实-恶寒体痛呕逆,脉阴阳俱紧-伤寒。

〔温病-发热而渴,不恶寒。

若发汗已身灼热者,名风温。

蓄水-发热汗岀,脉浮,小便不利-热与水结。

蓄血-如狂发狂,少腹急结或鞕满,小便自利-热与血结。

表虚:解肌、调和荣卫 -桂枝汤。

表实:开腠、发汗散寒-麻黄汤。

蓄水-热结膀胱,小便小利-五苓散。

如狂,少腹急结-桃仁承气汤。

发狂,少腹鞕满一抵当汤。

少腹满,证较缓—抵当丸。

「1.脉浮紧,发热汗不岀—表实证不可用。

L 桂枝汤3 2.酒客病—内有湿热,不喜甘,得之则呕。

1 3.服汤吐者,其后必吐脓血-以辛甘之品益助其热。

匚麻黄汤—血弱,津亏,中寒,里虚等证。

表闭-汗而不解,发热恶寒,热多寒少 證候分類府證 正治治法府證 蓄血 不得小汗出,身必痒-桂枝麻黄各半汤。

形似疟,日再发—桂枝二麻黄一汤。

恶寒发热不汗出烦躁-大青龙汤。

发热恶寒,热多寒少,脉微弱者-桂枝二越婢一汤『表不解,心下有水气,干呕、咳、渴、利、噎、喘—小青龙汤 水飲內停4 I 太阳中风,下利呕逆,其人浆浆汗岀,发作有时,头痛,心下痞鞕满,弓励下痛,干呕短气,汗岀不恶寒-十枣汤。

義询电f 阴阳两虚,心中悸而烦,腹中急痛一小建中汤。

兼T 裡H I I 气血不足,脉结代,心动悸—炙甘草汤。

士十-店 广气阴两虚,身疼痛,脉沉迟—桂枝新加汤。

/表未解而正氣傷彳 阳虚液脱,漏汗不止,恶风小便难,四肢微急,难以屈伸-桂枝加附子汤。

阳虚阴盛,昼日烦躁,夜而安静,脉沉微-干姜附子汤。

阳虚液伤,烦躁一茯苓四逆汤。

心阳虚,叉手自冒心,心下悸,欲得按—桂枝甘草汤。

心阳虚,肾水上逆,脐下悸,欲作奔豚-苓桂甘枣汤。

阴阳两虚,脚挛急,汗出恶寒一芍药甘草附子汤。

阳虚水泛,心下悸、头眩、身瞤动、振振欲擗地者—真武汤。

倪海厦伤寒论笔记(二四一)辨阳明病脉证并治法大承气汤证《伤寒论》第209条辨:“阳明病,潮热,大便微硬者,可与大承气汤;不硬者,不与之。

若不大便六七日,恐有燥屎,欲知之法,少与小承气汤,汤入腹中,转矢气者,此有燥屎,乃可攻之;若不转矢气者,此但初头硬,后必溏,不可攻之,攻之,必胀满不能食也。

欲饮水者,与水则哕。

其后发热者,必大便复硬而少也,以小承气汤和之。

不转矢气者,慎不可攻也。

”【原文解释】阳明病,发潮热,大便微有硬结的,为燥屎内阻、里实已成,可以用大承气汤攻下里实;若大便不硬结的,是内无燥屎,则大承气汤不能用。

若六七天不解大便,恐有燥屎内阻,预测的方法,可给予少量小承气汤。

服药后若屎气转动而放屁的,即为有燥屎的征象,才能够攻下;若服药后不放屁的,则是大便初出硬结、后部稀溏,不能攻下,若攻下就会形成腹部胀满,不能进食,甚至饮水就呃逆的变症。

若攻下后又出现发热的,这一定是燥屎复结,大便再次变硬而量较少,此时,应当用小承气汤和畅胃气而攻下。

可见,若服小承气汤不转屎气的,千万不能攻下。

我们前面讲了如何使用大黄,大黄的使用,我们学习的都是阳明实症。

也就是说在阳明症里面是实证,才用大黄,其他地方,我们也会用到大黄,但是,他不是在这个篇里面,这里就不讲了。

比如说大陷胸汤,还有后面的寒湿证。

这一篇就是专门讲的阳明热实证,是以肠胃的燥矢为主,所以,才会有一系列从胃开始到肛门口,大便都不出去,用大承气汤。

在临床上很多地方都在使用大承气汤,我们也曾经用过梅毒,病人来看病是梅毒,但是,陈述出来的是七八天不大便了,屁也不放一个,小便很黄,大承气汤一攻下去,梅毒也好了。

我们不要看外症是什么,所以,我们要离,离为虚,中虚为明,心里面要虚,不要被病名所绑住。

什么时候该用大承气,看到病人需要大承气的时候,意思就是要快下,这样,这个病就不会在里面呆很久,按照道理是没有死症,但是要敢下,敢下就不会有死症,可是不敢下,就会出现死症。

倪海厦伤寒论笔记(一六八)结胸与心下痞的区别我们上一节讲到服了小柴胡汤没有好,得屎而解,有的人是胃气恢复,病就好了。

所以,我们在治病的时候,要有一个大原则,不管病人是多重的病,不要怕,更不能被西医的一张检测报告单被吓倒,看到是肝癌,肺癌,胰脏癌,就被吓到了,手就软了。

这样不行,不要怕,无论如何,想尽所有的办法,让病人的胃口恢复正常,睡觉正常,大小便正常,不口渴,运动也流汗,只要运动流汗,有汗就好,因为阴证无汗。

有的病人会告诉你,奇怪不管怎么样就是没有汗,临床上治疗那些肾脏衰竭的病人,怎么运动还是不流汗。

如果强逼他流汗,如用热水泡,再给他姜汤很辣的让他喝下去,流汗了,但是人就奄奄一息了,病人会告诉你,流这个汗好辛苦,感觉象要断气了,这是病人的心脏还没有回复。

可以让病人出汗,可是汗出来,病人没有办法承受。

这只是强硬让病人发汗。

如果我们是治疗,让病人精神慢慢恢复起来,只要运动就开始流汗,这就是得汗则解,大便恢复正常。

肾脏病的人,大部分都是便秘,或者是不能控制大便。

肾主二便,不单是主小便,也主大便。

所以,我们不去管病是什么,按病症论治的时候,看到病人需要,然后想尽办法,把病人调成能够睡觉,能够吃饭,胃口很好,大小便正常,这个人就已经救回来了。

《伤寒论》第149条辨:伤寒五六日,呕而发热者,柴胡汤证具,而以他药下之,柴胡证仍在者,复与柴胡汤。

此虽已下之,不为逆,必蒸蒸而振,却发热汗出而解。

若心下满,而硬痛者,此为结胸也,大陷胸汤主之;但满而不痛者,此为痞,柴胡不中与之,宜半夏泻心汤。

【原文解释】伤寒五六日,呕逆而且发热,小柴胡汤症的主症已经具备,而用了攻下方药,但只要柴胡仍在,就仍可用柴胡汤治疗。

这虽然已经误下,也不是逆候,服小柴胡汤之后,定会发生蒸蒸振战,然后发热汗出而病解。

假如下后发生心下满而硬痛的,这是结胸症,可用大陷胸汤主治。

如果心下只是闷满而不疼痛的,这是痞证,柴胡汤是不适用的,宜用半夏泻心汤。

以下是编辑为您整理的《伤寒论》辨阳明病脉证并治法原文及译文,供您参考,更多国学经典请点击国学频道(https://www./guoxue/)查看。

辨阳明病脉证并治法原文作者:张仲景问曰:病有太阳阳明,有正阳阳明,有少阳阳明,何谓也?答曰:太阳阳明者,脾约(一云络)是也。

正阳阳明者,胃家实是也。

少阳阳明者,发汗,利小便已,胃中燥烦实,大便难是也。

阳明之为病,胃家实也。

问曰:何缘得阳明病?答曰:太阳病发汗,若下、若利小便,此亡津液,胃中干燥,因转属阳明。

不更衣,内实,大便难者,此名阳明也。

问曰:阳明病,外证云何?答曰:身热,汗自出,不恶寒,反恶热也。

问曰:病有得之一日,不发热而恶寒者,何也?答曰:虽得之一日,恶寒将自罢,即自汗出而恶热也。

问曰:恶寒何故自罢?答曰:阳明居中,土也,万物所归,无所复传。

始虽恶寒,二日自止,此为阳明病也。

本太阳初得病时,发其汗,汗先出不彻,因转属阳明也。

伤寒发热无汗,呕不能食,而反汗出濈濈然者,是转属阳明也。

伤寒三日,阳明脉大。

伤寒脉浮而缓,手足自温者,是为系在太阴。

太阴者,身当发黄;若小便自利者,不能发黄。

至七八日,大便硬者,为阳明病也。

伤寒转系阳明者,其人濈然微汗出也。

阳明中风,口苦咽干,腹满微喘,发热恶寒,脉浮而紧;若下之,则腹满、小便难也。

阳明病,若能食,名中风;不能食,名中寒。

阳明病,若中寒,不能食,小便不利,手足濈然汗出,此欲作固瘕,必大便初硬后溏。

所以然者,以胃中冷,水谷不别故也。

阳明病,欲食,小便反不利,大便自调,其人骨节疼,翕翕如有热状,奄然发狂,濈然汗出而解者,此水不胜谷气,与汗共并,脉紧则愈。

阳明病欲解时,从申至戌上。

阳明病,不能食,攻其热必哕。

所以然者。

胃中虚冷故也。

以其人本虚,故攻其热必哕。

阳明病脉迟,食难用饱,饱则微烦,头眩,必小便难,此欲作谷疸,虽下之,腹满如故。

所以然者,脉迟故也。

阳明病法多汗,反无汗,其身如虫行皮中状者,此以久虚故也。

阳明病,反无汗,而小便利,二三日,呕而咳,手足厥者,必苦头痛;若不咳不呕,手足不厥者,头不痛。