生态人类学:生态人类学概论

- 格式:ppt

- 大小:524.00 KB

- 文档页数:7

生态人类学是研究人类与环境互动的学科,以下是一些优秀的生态人类学书籍,供您参考:1. 《生态人类学概论》:这是一本基础性的生态人类学入门读物,介绍了生态人类学的学科背景、研究方法和主要理论。

2. 《环境、文化与人类学》:本书从文化人类学的角度探讨了环境问题,强调了文化对环境的影响和人类对环境的适应。

3. 《生态与文化的交叉点》:本书从生态人类学的角度探讨了文化、社会和环境之间的互动关系,强调了人类在生态环境中的地位和作用。

4. 《文化、生态与可持续性》:本书从文化、生态和可持续性的角度探讨了人类与环境的关系,强调了人类在生态环境中的责任和义务。

5. 《人与自然:生态人类学研究》:本书是一本深入的生态人类学研究著作,探讨了人类与环境之间的互动关系,以及人类如何适应和改变环境。

6. 《生境》:本书以东亚地区的生态与文化为背景,通过个案研究,探讨了人类与环境之间的互动关系,以及文化对生态环境的影响。

7. 《生物圈保护区的人类学》:本书从人类学的角度,对生物圈保护区的保护与管理进行了深入研究,揭示了生物圈保护区的人类活动对生态环境的影响。

8. 《全球化、本土性与生物多样性》:本书从全球化的角度,探讨了生物多样性的保护和管理问题,强调了本土性和文化认同在生物多样性保护中的重要性。

9. 《草原社区与环境》:本书以草原社区为研究对象,探讨了人类与环境之间的互动关系,以及人类如何适应和改变环境,对于理解草原生态环境具有重要的参考价值。

10. 《民族志:环境、健康与地方性知识》:本书以民族志的方式,深入探讨了生态环境与人类健康之间的关系,揭示了地方性知识在生态环境保护中的重要性。

此外,还有一些其他的生态人类学著作也值得一读,如《生计、资源管理与社会变迁》、《文化、技术与环境》、《生态人类学方法论》等。

这些书籍从不同的角度探讨了人类与环境之间的互动关系,对于了解生态人类学的发展和趋势具有重要的参考价值。

随着人口的增加和工业、技术的进步, 人类正以前所未有的规模和强度影响着环境, 人类在获得巨大物质财富的同时, 也出现了一系列环境问题, 诸如人口膨胀、能源耗费、资源枯竭、粮食短缺、环境退化、生态平衡失调等, 这六大基本问题的解决, 都有赖于生态学原理的指导, 从而推动了生态学的迅速发展, 使生态学超越了自然科学的范畴, 迅速成为当今最活跃的前沿科学之一, 生态学的基本原则, 不仅是被看作是环境科学的重要理论基础, 也被看成是社会经济可持续发展的理论基础, 生态学不仅引起当代各学科科学家的高度重视, 使生态学形成若干新增长点, 同时, 也被各国政治领袖和社会舆论所称道, 生态学学科正以其旺盛的生机在发展, 并肩负着解决一系列世界性问题的历史使命。

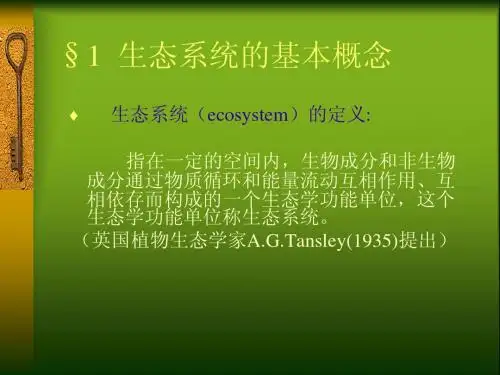

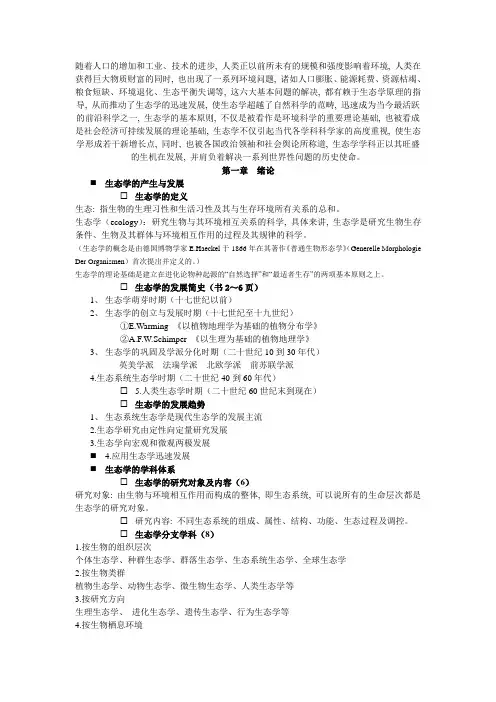

第一章绪论⏹生态学的产生与发展☐生态学的定义生态: 指生物的生理习性和生活习性及其与生存环境所有关系的总和。

生态学(ecology):研究生物与其环境相互关系的科学, 具体来讲, 生态学是研究生物生存条件、生物及其群体与环境相互作用的过程及其规律的科学。

(生态学的概念是由德国博物学家E.Haeckel于1866年在其著作《普通生物形态学》(Generelle Morphologie Der Organismen)首次提出并定义的。

)生态学的理论基础是建立在进化论物种起源的“自然选择”和“最适者生存”的两项基本原则之上。

☐生态学的发展简史(书2~6页)1、生态学萌芽时期(十七世纪以前)2、生态学的创立与发展时期(十七世纪至十九世纪)①E.Warming 《以植物地理学为基础的植物分布学》②A.F.W.Schimper 《以生理为基础的植物地理学》3、生态学的巩固及学派分化时期(二十世纪10到30年代)英美学派法瑞学派北欧学派前苏联学派4.生态系统生态学时期(二十世纪40到60年代)☐ 5.人类生态学时期(二十世纪60世纪末到现在)☐生态学的发展趋势1、生态系统生态学是现代生态学的发展主流2.生态学研究由定性向定量研究发展3.生态学向宏观和微观两极发展⏹ 4.应用生态学迅速发展⏹生态学的学科体系☐生态学的研究对象及内容(6)研究对象: 由生物与环境相互作用而构成的整体, 即生态系统, 可以说所有的生命层次都是生态学的研究对象。

但是,人类适应环境时有文化面貌的调整,文化较少受遗传和生物本能的限制,∴大多数学者也称生:文化与环境间是一种对话关系,文化和环境的重要程度因时因地而有所不

:对环境的作用进行限制,认为环境是非创造性条件,承认人与具有强烈的环境决定论情绪,以单一的环境因素做涵盖性的推论,认为文化由环境所造成。

把文化看作功能相关的整体,把自然环境的现象视为判断整个环境的标准,认为每个区域对应地

环境不是肇始因素,只是限制或选择的因素。

地理环境并没有造成人类文化,只是设定了某种文探讨环境、技术以及人类行为等因素的系统互动关系,以社会科学的方法分析特定社会在特定环

注重每个群体在语言与语意上透露出来的认知分类系统及世界观,认为把每个社会的语言材料加研究视野建立在系统研究基础上,分析首先界定每一个系统的环境与各种相关界限,再用理论模

将具有相同生活方式、一种同属的地缘性的团体称为生态群体。

主要研究影响生态群体分布与繁过程有外在过程(会影响该群体与食物、水源、气候,其他生物间的关系)、内在过程(该群体

:试图将客位分析框架与内在认知分类的主位框架,以及微观与宏观分析整

组织之间关系的研究,与对政治经济上的权利,以及历史不。

生态人类学Ecological Anthropology【课程编号】ZB29101【课程类别】专业基础课【学分数】2【先修课程】人类学概论【学时数】36【适用专业】人类学、民族学一、教学目的、任务1.拓展学生的人类学视野;2.掌握生态人类学的基础理论知识和研究方法3.了解人类学生态问题研究的学术前沿动态;4.培养良好的学术交流和演讲能力;5.培养生态人类学的学术研究能力。

二、课程教学的基本要求1.通读1~3部国内主要的生态人类学教材;2.精读生态人类学经典著作3部,并写出读书报告(每篇2000字以上);3.做一次主题演讲,时间10~20分钟;4.写一篇4000字以上的学期论文。

三、教学内容和学时分配(一)第一章绪论 6学时(课堂讲授4学时+讨论2学时)主要内容:1.生态人类学的形成与发展2.人类学生态问题研究的理论溯源3.生态人类学的研究范围4.生态人类学研究的关键概念教学要求:1.了解生态人类学形成与发展的历程2.了解生态人类学研究的理论脉络3.了解生态人类学研究的学科定位与研究方法4.了解主要研究领域课堂讨论:1.生态化对人类社会生活的影响2.生态化与现代化、工业化的关系(二)第二章生态文明的起源和发展 6学时(课堂讲授4学时+讨论2学时)主要内容:1.生态观念的起源与发展2.作为一种生活方式的出现3.中国的生态现代化进程教学要求:1.了解关于生态文明概念起源的主要观点2.了解现当代生态现代化的主要进程3.了解生态对人类文明发展的促进作用课堂讨论:1.中国的生态现代化2.生态文明与人类文明进程(三)第三章活动和生业适应 3学时(课堂讲授2学时+课程讨论1学时)主要内容:1.人类的进化和生态2.农耕生活3.畜牧生活4.人为的自然、人类的自然教学要求:1.了解人类和自然的关系2.了解生态观念的变迁课堂讨论:1.人类改造自然的过程中生态概念的变迁2.生态概念的地域性差异问题(四)第四章能量与营养 3学时(课堂讲授2学时+课程讨论1学时)主要内容:1.前言2.能量论3.食物和营养教学要求:1.了解人类集团的能量流2.了解各民族能量流的不同特征课堂讨论:1.能量和营养对人类传统生活方式的影响2.食物获取方式对各民族文化的影响(五)第五章身体与环境 3学时(课堂讲授2学时+课程讨论1学时)主要内容:1.环境和身体的研究2.人类的进化和共同的特征3.地理差异和人种差异教学要求:1.个体研究的意义2.了解各民族身体的差异受地理生态的影响课堂讨论:1.生态文化的多元化与文明冲突问题2.生态对民族精神的影响(六)第六章宗教与生态 3学时(课堂讲授2学时+课程讨论1学时)主要内容:1.生态、宗教、行为方式2.狩猎者与猎物之间的生态关系教学要求:1.了解宗教禁忌有关食物与生态的主要理论2.了解宗教对生态化发展的影响课堂讨论:1.各民族中有关生态的内容2.宗教禁忌对生态的保护作用(七)第七章环境问题与人类学 6学时(课堂讲授4学时+课程讨论2学时)主要内容:1.当代生态问题2.生态生活的负性反应3.生态化与人类社会的可持续性发展教学要求:1.了解当代生态社会发展所面临的主要问题2.了解生态生活可能存在的负性反应3.了解生态化对人类社会发展的影响课堂讨论:1.当代生态发展所面临的主要问题及生态化的社会后果2.生态化对人类社会可持续发展的影响(八)第八章资源与所属 3学时(课堂讲授2学时+课程讨论1学时)主要内容:1.资源所属与生态人类学2.资源与所属的文化论3.对资源所属的研究实例教学要求:1.了解资源与文化的冲突2.了解资源的使用与文化的关系课堂讨论:1.日本的猎手海豚行为2.资源所属问题(九)第九章环境与人口 3学时(课堂讲授2学时+课程讨论1学时)主要内容:1.环境应对与人口指标2.人口密度与人口支持力3.人口增长与人口迁移教学要求:1.了解人口与环境的关系2.了解生态对人口的制约课堂讨论:1.人口发展的未来2.人口迁徙的趋势四、教学重点、难点及教学方法教学重点:生态人类学的基础理论知识和研究方法教学难点:现代化过程中对生态文明的认识教学方法:讲授法、参与式、互动探究式教学法五、考核方式及成绩评定方式考核方式为考查。

生态人类学◆绪论生态人类学是致力于人与环境之间复杂关系的研究。

人类的生存一直同邻近的土地、气候、植物以及动物种群发生着密切的关系,并对其产生影响,环境因素亦反过来作用于人类(Salzman and Attwood 1996:169)。

生态人类学试图探讨人类群体如何适应塑造其生存环境并伴随此过程形成相应的风俗习惯以及社会、经济、政治生活(Salzman and Attwood 1996:169)。

简言之,生态人类学希望对人类社会文化作为适应环境的产物做出唯物的说明(Seymour-Smith 1986:62)。

达尔文的《物种起源》(1859)在遗传变异的基础上提出了关于进化较为全面的理论。

每一代都要繁衍出比适合生存的数量更多的个体,而资源是有限的,那么个体间的竞争也会随之加剧,那些具有利于生存个性的或通过变异的个体得以继续繁衍。

正是环境的网络决定了某种特性是否有利于生存。

马尔萨斯(Thomas R. Malthus)对达尔文的论述有着较为明显的不容置疑的影响。

马尔萨斯是人口统计学的开创者,认为人口的增长必然要超出食物供给的限度(Seymour—Smith 1986:87),这种趋势会导致疾病以及饥荒,从而导致人口增长速度放慢(Seymour —Smith 1986:87)。

Ecology一词来源于希腊语Oikos,意为居住地、栖息地。

Haekl在1870年指明了现代意义上生态的概念,意为经济、居民、动物的研究,即动物同有机及无机环境间的关系。

这包含了达尔文所指出的生存竞争状况下有益的对立关系(Netting 1977:1)。

因此,生态系统是由生物体在一个受到制约的环境内的活动构成的。

作为对达尔文理论的回应及其延续是很多人类学者继而转向环境决定论的研究,作为其理论阐述途径。

早期的文化决定论试图通过按照环境的不同而勾画人类群体的文化形态,比如刻画自然形态与人类技艺之间的相互关联(Milton 1997)。

生态人类学名词解释

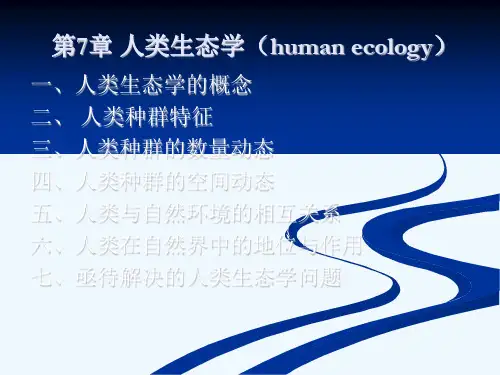

生态人类学是一门综合研究人类与其环境相互作用的学科。

它结合了人类学、生态学和社会学的理论和方法,研究人类在不同环境条件下的生活方式、文化传承和社会组织形式,以及对环境的影响和可持续发展的问题。

在生态人类学中,人类被视为一个生物种群,与其他物种一样,与其环境之间存在着相互依赖的关系。

生态人类学关注人类在自然环境中的适应与演化,以及人类对环境的改造和利用。

同时,它也研究人类社会和文化对环境的影响,以及人类在不同环境条件下的适应策略和可持续发展的问题。

生态人类学还关注人类对资源的利用和管理方式,以及其对环境的影响和可持续性。

通过研究人类与环境之间的相互作用,生态人类学可以为可持续发展提供重要的理论和实践支持,为人类社会的可持续性和生态平衡做出贡献。

在实践层面上,生态人类学的研究可以帮助我们更好地理解人类与环境之间的关系,为环境保护和可持续发展提出有效的解决方案。

例如,通过研究不同地区的人类生态系统和文化传统,我们可以发展出更适应环境特点的农业和渔业模式,保护生物多样性,减少资源消耗,提高生态系统的稳定性。

总之,生态人类学是一门综合性的学科,旨在研究人类与环境之间的相互作用,促进可持续发展和生态平衡。

人类学知识:人类生态学及其相关内容2020年全球气温刷新纪录,极端天气频繁,森林火灾、暴雨洪涝等灾害频发。

人类社会对自然环境的破坏及对气候变化的贡献越来越严重。

人类面临的环境问题已经超过了单一学科的研究视野,涉及科学、政策和社会的各个层面。

人类学生态学就是其中一门涵盖面广、跨学科的研究学科。

本文将探讨人类学生态学的相关理论和实践。

一、人类学生态学的定义和功能人类学生态学就是一种比较新的学科,它研究人类文化相对于其周围生态系统的互动作用。

其目标是为了消解生态学和人类学之间的分裂。

对于人类学家来说,生态问题是常常引发人们关注的,尤其是在当今环境问题严重时期。

人类学生态学的定义是“探究人类文化与环境相互关系的跨学科研究”。

其主要功能有:1、研究社会与环境之间的相互关系人类学生态学主要研究人类社会与其周围生态系统之间的相互关系。

它关注这种关系的形成、演化和发展过程,了解这种关系存在的基础、局限和持续性等问题。

2、揭示人类文化对环境的影响人类学生态学也研究人类的文化和行为如何对环境产生影响,比如砍伐森林、污染水源、农业开发等。

这种影响是不可逆的,会长期地影响到环境的生态系统和各种生物群落的演化过程。

3、拓宽人们的生态理念人类学生态学也有着拓宽人们的生态理念的功能,试图超越传统的理论边界,并在环境保护的实践中,使人的、社会的和自然的生态恢复到一种平衡状态。

换句话说,它试图构建一种更加合理、平衡的社会和自然环境关系。

二、人类学生态学主要理论及方法1、人类学生态学理论:文化生态学文化生态学是人类学生态学的主要理论基础。

它主要研究人类文化对环境的影响及对环境的适应性。

文化生态学的核心概念是"文化适应性",即人类文化对环境的适应和调节。

文化生态学认为人类文化不是与环境相对立的,而是一种对环境的积极依赖关系。

2、人类学生态学研究方法:人类学方法人类学方法是人类学生态学的主要研究方法。

它是定义文化的方法,通过参与式观察和访谈,收集相关的数据,探究文化与环境之间的关系。

生态人类学◆绪论生态人类学是致力于人与环境之间复杂关系的研究。

人类的生存一直同邻近的土地、气候、植物以及动物种群发生着密切的关系,并对其产生影响,环境因素亦反过来作用于人类(Salzman and Attwood 1996:169)。

生态人类学试图探讨人类群体如何适应塑造其生存环境并伴随此过程形成相应的风俗习惯以及社会、经济、政治生活(Salzman and Attwood 1996:169)。

简言之,生态人类学希望对人类社会文化作为适应环境的产物做出唯物的说明(Seymour-Smith 1986:62)。

达尔文的《物种起源》(1859)在遗传变异的基础上提出了关于进化较为全面的理论。

每一代都要繁衍出比适合生存的数量更多的个体,而资源是有限的,那么个体间的竞争也会随之加剧,那些具有利于生存个性的或通过变异的个体得以继续繁衍。

正是环境的网络决定了某种特性是否有利于生存。

马尔萨斯(Thomas R. Malthus)对达尔文的论述有着较为明显的不容置疑的影响。

马尔萨斯是人口统计学的开创者,认为人口的增长必然要超出食物供给的限度(Seymour—Smith 1986:87),这种趋势会导致疾病以及饥荒,从而导致人口增长速度放慢(Seymour —Smith 1986:87)。

Ecology一词来源于希腊语Oikos,意为居住地、栖息地。

Haekl在1870年指明了现代意义上生态的概念,意为经济、居民、动物的研究,即动物同有机及无机环境间的关系。

这包含了达尔文所指出的生存竞争状况下有益的对立关系(Netting 1977:1)。

因此,生态系统是由生物体在一个受到制约的环境内的活动构成的。

作为对达尔文理论的回应及其延续是很多人类学者继而转向环境决定论的研究,作为其理论阐述途径。

早期的文化决定论试图通过按照环境的不同而勾画人类群体的文化形态,比如刻画自然形态与人类技艺之间的相互关联(Milton 1997)。

一、生态系统的脆弱环境(环节)二、文化建构:作为一种人为的信息系统,文化构建意味着该信息系统的萌生、延续、修改和完善。

这是一个与人类社会并行延续的不中断的过程,既有其发端,又有其平稳的延续;既有跳跃式的突变,又有渐进式的修正。

但建构的过程决不能中断,也不会终结。

文化建构需要进行不断的调试,除非该种文化不能适应环境的变化,被环境所淘汰,否则调试的过程不会终结。

三、文化适应:民族文化在社会选择的推动下,积累文化创新,使该物种在所处环境中获得更大的生存基于与稳定延续能力。

四、信息隔膜:不同的民族文化是不同的信息系统,相互之间若不通过特殊的手段,信息就不能书顺利地发送、接收、解读和利用。

在文化维系起来的不同民族间,似乎存在一层阻止信息穿透的隔膜,这种阻碍称之为信息隔膜。

五、文化的社会性适应:是指作为维系社会的人为信息系统,调试于一定时代及其历史积淀下来的社会背景而获得稳态延续能力,它包括族内适应与族际适应两个方面。

文化的生物性适应:是指一个民族针对其所处生态环境做出的人为信息系统创新和社会程序化,目的是使该民族获得高效利用生物资源和无机资源的能力,并在利用的同时确保所处生态系统的稳态延续。

各民族文化的生物性适应不仅提高了相关民族的生存能力,扩大了该民族的人口规模,更重要的还在于深化了相关民族对所处自然生态系统的认识、理解和利用,从而积累了一系列的生态智慧、技术和技能。

六、生态人类学:生态人类学是用人类学的理论和方法研究人类、文化与生态环境之间关系的学科.是20世纪60年代出现的一门人类学的分支学科。

随着人类学的发展以及生态环境问题的不断出现,生态人类学的研究形成了诸多的理论。

生态人类学应该是研究人类文化中如何具有生物性适应和社会性适应并对自然生态环境实现最佳良好保护的一门边缘性学科。

是将人类学与生态学的视角共融,以此来透视人、生态环境、文化对文化的作用以及人类对生态环境与文化的改造和适应。

生态人类学界定的三要素:综合国外,界定生态人类学概念时,要重视人(人类生活、生存方式)、生态环境(生态安全)、文化(观念体现等)这三要素,只是各有侧重。