交通文化

- 格式:pptx

- 大小:7.70 MB

- 文档页数:30

交通文化介绍交通文化是指一个社会或地区在交通运输相关方面形成的一套习俗、规则和价值观。

交通文化是交通系统的重要组成部分,是一个地区或国家的社会文明水平的体现。

交通文化不仅关乎着交通安全和效率,还涉及到社会道德、权利与义务、社会公德和文明风尚等重要方面。

背景交通文化的形成和发展是一个长期的过程。

在古代,人们出行主要依靠步行、骑马和驾驶马车等方式,交通文化主要表现为驾驶员之间的互动和礼让。

随着工业革命和交通工具的发展,如蒸汽机车、汽车和飞机等的出现,交通文化逐渐演变为一套更为复杂的规则和行为准则。

交通规则交通规则是交通文化的重要组成部分。

它是社会对交通参与者在道路上行驶和使用交通设施时应遵守的法律法规和行为准则的总称。

交通规则的目的是保障交通安全,维护道路畅通和交通秩序。

不同国家和地区的交通规则可能会有所不同,但它们都强调了以下几个方面的内容:交通信号交通信号是交通文化中的重要部分,用来指示行人和机动车辆何时可以通过道路交叉口或转弯。

常见的交通信号包括红绿灯、行人过街信号和道路标志等。

交通信号的遵守是保证交通秩序和安全的重要因素。

速度限制速度限制是交通文化中的另一个重要方面。

不同的道路和交通条件可能会有不同的限速标准,如城市道路、高速公路和农村道路等。

遵守速度限制可以有效减少交通事故的发生,并提高道路的通行能力。

车辆维护良好的车辆维护是交通文化中的一项重要责任。

定期检查和维护车辆可以保证车辆的安全性能和可靠性,减少突发故障带来的风险。

行人道德行人道德是交通文化中的重要组成部分。

行人应遵守交通信号,利用人行道和过街设施,不随意穿越道路和干扰车辆的正常行驶,以确保自身和他人的安全。

交通礼仪交通礼仪是交通文化的精髓。

它涉及到交通参与者之间的相互尊重和信任。

交通礼仪不仅仅是遵守交通规则,还包括了以下方面:互相让行互相让行是交通礼仪中的重要内容。

当道路上出现交通堵塞或特殊情况时,车辆应相互礼让,遵守交通规则,并给予行人和其他交通参与者以尊重和关怀。

中国交通运输文化遗产的初步认识

中国交通运输文化遗产,主要是指与交通运输相关的建筑、设施、技术、道路等物质遗产和相关的制度、习俗、艺术等非物质遗产。

这些遗产反映了中国古代交通运输领域的发展历程,体现了古代交通运输的重要地位和交通运输文化的精髓。

中国交通运输文化遗产包括很多方面,例如:

1.交通运输建筑:包括古代道路、桥梁、码头、港口、运河等建筑。

2.交通运输设施:包括古代车辆、船舶、马匹和马具等交通运输设施。

3.交通运输技术:包括古代道路、桥梁、船舶、马具等交通运输技术。

4.交通运输制度:包括征马、征船、驿站等交通运输制度。

5.交通运输艺术:包括交通运输相关的绘画、文学、音乐、舞蹈等艺术形式。

这些交通运输文化遗产是中国古代文明的重要组成部分,它们与其他传统文化遗产相辅相成,共同构成了中国独特的文化遗产体系。

对于认识和了解中国历史文化,维护和保护这些遗产具有重要的意义。

交通安全文化体系

交通安全文化体系是一个综合性的概念,旨在通过培养和倡导交通安全意识、行为和文化,减少交通事故的发生,保障道路交通的安全和有序。

交通安全文化体系包括以下几个方面:

1. 教育与培训:通过交通安全教育和培训,提高公众对交通规则、交通信号、道路标志等的认知,增强交通安全意识。

2. 法规与执法:建立健全的交通安全法规,并严格执法,对违法行为进行处罚,维护交通秩序。

3. 基础设施:建设和维护安全、便捷的交通基础设施,如道路、桥梁、交通信号等,提高交通流畅性和安全性。

4. 宣传与倡导:通过媒体、宣传活动等渠道,广泛宣传交通安全知识,倡导文明交通行为,形成全社会关注交通安全的氛围。

5. 科技支持:利用先进的科技手段,如智能交通系统、车辆安全技术等,提高交通安全水平。

6. 社区参与:鼓励社区居民积极参与交通安全管理,形成共建共治共享的交通安全格局。

7. 评估与改进:定期评估交通安全状况,总结经验教训,不断完善交通安全文化体系。

通过建立交通安全文化体系,可以提高公众的交通安全意识,促进文明交通行为,减少交通事故的发生,保障人民群众的生命财产安全。

同时,也有利于构建和谐、有序的社会环境。

全国交通运输文化建设优秀成果近年来,我国交通运输事业蓬勃发展,交通运输文化建设也取得了显著成果。

本文将从交通运输文化的内涵、建设成果以及未来发展方向三个方面进行探讨。

一、交通运输文化的内涵交通运输文化是指以交通运输为载体,以传承和弘扬中华优秀传统文化为核心,体现交通运输特点和价值观念的一种文化形态。

它旨在引导交通从业人员树立正确的价值观,增强服务意识和责任感,提升交通运输服务质量。

交通运输文化的内涵包括道德规范、职业素养、安全意识、服务精神等方面,是全国交通运输事业发展的重要支撑。

二、交通运输文化建设的优秀成果1. 道德规范的倡导:交通部门积极倡导交通从业人员遵纪守法、文明驾驶,推动道德规范的建设。

通过开展道德讲堂、道德模范评选等活动,引导交通从业人员树立良好的道德观念,提升道德修养水平。

2. 职业素养的提升:交通运输部门注重对交通从业人员的职业培训和素质提升。

通过各类培训班、职业技能竞赛等活动,提高交通从业人员的业务水平和职业素养,为广大旅客提供更优质的服务。

3. 安全意识的加强:交通运输部门加大对交通安全宣传教育的力度,提高广大交通从业人员的安全意识。

通过开展安全知识培训、安全宣传广告等活动,引导交通从业人员增强安全意识,做到安全第一,保障旅客的出行安全。

4. 服务精神的培养:交通运输部门推行“人无我有,人有我优”的服务理念,注重培养交通从业人员的服务意识。

通过制定服务规范、开展服务技能培训等措施,提高交通从业人员的服务质量,满足广大旅客的需求。

三、交通运输文化建设的未来发展方向1. 加强文化建设的宣传力度:交通运输部门应加大对交通运输文化建设的宣传力度,让更多的人了解和认同交通运输文化的重要性。

通过举办交通文化节、发布交通文化宣传片等方式,提高广大人民群众的交通文化素养。

2. 引入新的文化元素:交通运输文化建设应积极引入新的文化元素,使其与时俱进。

例如,可以融入互联网、人工智能等科技元素,推动交通运输文化的创新发展。

中国古代交通文化中国古代交通文化是中国古代社会发展的重要组成部分,体现了中国古代人民勤劳智慧和对交通运输的重视。

古代交通文化不仅包括交通工具的发展和使用,还涉及交通规则、交通安全、交通通讯等方面。

在古代,交通文化对于国家的繁荣和人民的生活起到了重要的推动作用。

古代中国的交通工具主要包括陆地交通工具和水上交通工具。

陆地交通工具主要有马车、轿子、人力车等,水上交通工具主要有船只、筏子等。

古代中国人民通过这些交通工具进行物资和人员的运输,促进了各地之间的交流和经济的发展。

另外,古代中国还发展了许多特色交通工具,如扁舟、竹筏等,这些交通工具在山区、水乡等特殊地理环境中起到了重要的作用。

古代中国的交通规则也十分严格,交通文化强调的是礼让和安全。

古代人们在道路上遇到行人和车辆,都要相互礼让,保持交通秩序。

古代中国还有很多交通信号的使用,如竹制的交通信号牌,用以指挥交通流动。

这些交通规则和信号的使用,不仅保证了交通的顺畅,还减少了交通事故的发生。

古代中国的交通通讯也相当发达。

古代人民通过驿站和驿道进行快速传递消息,这是中国古代邮政系统的雏形。

驿站是古代中国的一种交通设施,供官员和行人休息和更换驿马,也是传递消息的重要场所。

古代的驿道是连接各地的重要交通路线,驿站沿途分布,保证了消息的快速传递。

除了交通工具、交通规则和交通通讯,古代中国还有许多与交通文化相关的传统习俗和节日。

例如,中国的盛装游街、舞龙舞狮等传统节日活动,都与交通文化有着密切的关系。

这些活动不仅是人们娱乐和表演的方式,更是对交通工具和交通文化的一种庆祝和纪念。

古代中国的交通文化不仅体现了古代人民的智慧和勤劳,还反映了中国古代社会的繁荣和发展。

交通文化的传承和发展,为后来的交通运输系统的建立奠定了基础。

今天,中国的交通运输系统已经发展成为世界上最庞大和最先进的交通网络之一,这离不开古代中国交通文化的积淀和发展。

中国古代交通文化是中国古代社会发展的重要组成部分,体现了中国古代人民勤劳智慧和对交通运输的重视。

交通制度文化是指一个社会或地区在交通领域的价值观、行为准则和规范的总称。

它体现了人们对于交通的态度、行为方式以及对于公共安全、环境保护等方面的关注程度。

以下是一些常见的交通制度文化方面的内容:

1.安全意识:交通制度文化强调安全第一,倡导所有参与交通的人员遵守交通规则,尊重

交通信号灯、斑马线等交通设施,确保自己和他人的安全。

2.文明礼让:交通制度文化强调互相尊重和礼让,在道路上要彼此友善、体谅和包容。

例

如,在交通堵塞时不抢道、不占用非机动车道等。

3.注重公共利益:交通制度文化强调个人行为应当考虑到整体社会的利益,如减少私家车

使用、鼓励乘坐公共交通工具,以减少交通拥堵和环境污染。

4.环保意识:交通制度文化倡导对环境的保护,鼓励绿色出行方式,如步行、自行车或电

动车,并减少机动车的排放污染。

5.公共交通文化:交通制度文化鼓励人们优先选择公共交通工具,提倡公交礼让、排队上

下车、节约座位等行为,共同维护公共交通秩序。

6.教育与宣传:交通制度文化通过教育和宣传活动,提高人们对交通规则、安全知识和交

通文明的认知,塑造良好的交通行为习惯。

交通制度文化的建设需要政府、社会组织和每个人的共同参与。

通过加强法律法规的制定与执行、扎实的教育培训和广泛的宣传引导,可以逐步形成一个文明、安全、环保的交通制度文化,为社会交通发展提供坚实的基础。

中国的历史交通与交通文化中国自古以来就有悠久的历史和丰富的交通文化。

交通在中国历史的各个时期都扮演着至关重要的角色,无论是陆上交通还是水上交通,都对中国的发展和文明起到了积极的推动作用。

一、古代的陆上交通在古代,由于技术条件的限制,陆上交通主要依靠人力和畜力,被称为“筋道”。

在大运河、丝绸之路等传统交通线路的影响下,陆地交通得到了较大的发展。

1.1 驿站系统中国古代驿站系统是一种重要的交通组织形式。

这一制度起源于战国时期,但真正发展兴盛是在宋朝。

全国各地的驿站逐渐形成网络,方便官员和百姓的出行,同时也促进了政务的畅通与交流。

1.2 长城作为中国伟大的工程奇迹,长城除了具有军事防御的功能外,也在一定程度上成为了陆地交通的通道。

古代的长城穿行在山川之间,连接了多个区域,成为了古代军事和商贸的通道。

二、古代的水上交通中国作为一个多河流、多水道的国家,水上交通一直占据着重要位置。

古代的航海术和船舶建造技术都得到了高度的发展。

2.1 江河交通中国的江河众多,其中黄河、长江、珠江等是最重要的交通干线。

古时候的民众乘船出行,这些江河就成为了他们的主要通道。

长江被誉为“万里长江第一泾渭” ,黄河也被朝代皇帝称之为“母亲河”,这充分展示了水运在中国交通史上的重要地位。

2.2 运河在中国古代,大运河是一条重要的人工航道。

它连接了中国的北方和南方,为商品的运输提供了便捷的通道。

大运河也成为了统一版图下联系北方和南方的经济、文化和政治纽带。

三、交通文化交通文化是交通发展过程中衍生出来的文化现象。

中国的交通文化深植于人们的生活方式和思维方式中,成为了中国独特的风景线。

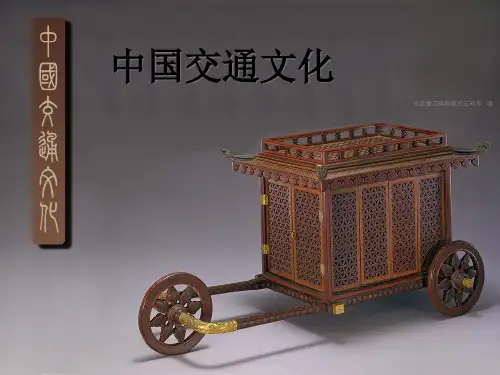

3.1 马车文化中国古代马车文化流传千年,成为古代交通文化中的重要一部分。

由于马车交通的特殊性和独特的韵味,马车也成为了古代的一种象征性文化符号。

3.2 劳动人民的奋斗精神交通工具的演进与社会的发展是相辅相成的。

从古代的人力车到现代的高铁,交通工具的进步离不开劳动人民的辛勤努力。

交通文化的分类一、国际交通文化国际交通文化是指各国在交通方面的规范、习俗和行为准则。

不同国家之间的交通文化存在着一定的差异,这是由于各国的历史、地理、文化和法律等方面的差异所导致的。

在国际交通中,尊重对方、礼让他人、遵守交通规则是非常重要的。

此外,还需要了解并遵守各国的交通法律法规,以确保自己和他人的安全。

二、城市交通文化城市交通文化是指城市中人们在交通中形成的一种行为规范和行为习惯。

城市交通文化的核心是公共交通和非机动车交通的有序进行。

城市交通文化强调安全、有序、文明的出行方式,提倡公共交通工具的使用,减少私人车辆的使用,以减少交通拥堵和空气污染。

三、乡村交通文化乡村交通文化是指农村地区人们在交通中遵守的一种行为规范和行为习惯。

由于乡村地区的交通条件相对较差,交通文化更加注重互相帮助、互相谦让和互相尊重。

在乡村交通中,人们更加注重交通安全,尤其是对于农用车辆和牲畜车辆的避让和礼让。

四、校园交通文化校园交通文化是指学校内部学生在交通中遵守的一种行为规范和行为习惯。

校园交通文化强调学生在校园内部的交通安全和秩序。

学校通常会制定校园交通规则,并组织相关的交通安全教育活动,引导学生养成良好的交通行为习惯。

五、旅游交通文化旅游交通文化是指在旅游活动中人们遵守的一种行为规范和行为习惯。

旅游交通文化的核心是尊重当地文化和风俗习惯,遵守当地的交通规则和法律法规。

在旅游交通中,人们应该尽量选择环保、可持续的交通方式,如公共交通工具或步行,减少对当地环境的影响。

六、网络交通文化网络交通文化是指人们在网络上进行交流和互动时遵守的一种行为规范和行为习惯。

网络交通文化强调网络安全、网络礼仪和信息共享。

在网络交通中,人们应当尊重他人的隐私和知识产权,不传播虚假信息和违法内容,保护自己和他人的合法权益。

七、社交交通文化社交交通文化是指人们在社交活动中遵守的一种行为规范和行为习惯。

社交交通文化强调尊重他人、礼貌待人和文明出行。

中国传统文化——交通我们伟大的祖国是一个陆疆广大、河湖众多、海域辽阔的国家,有着发展水陆交通的优越条件。

几千年来,生活和繁衍在这块神州大地上的勤劳勇敢的中华民族,在同自然作斗争、同压迫他们剥削他们的人作斗争的过程中,不仅写下了陆路交通的悠久历史,而且开创了水路交通的光辉历程,用他们的聪明才智和辛勤劳动谱写出世界古代交通史上最壮丽的篇章。

一、交通渊源最原始的运输方式是手提、头顶、肩挑、背扛;最原始的信息传递方式是呼叫、打手势。

那时,由于社会生产力的发展,畜牧业和农业出现了分工,开始了产品交换,产生了局部范围内的小量运输。

后来出现了手工业和农业的分工,产生了货币,商品交换量迅速增加,运输的范围和数量也相应地不断扩大和增加。

社会分工越来越细,逐渐形成了专门从事运送旅客和货物的运输业和专门传递信息的邮电业。

当交通成为相对独立的专门行业之后,古代运输业、邮电业的内容和方式,随着社会生产力的发展和科学技术的进步,也不断得到发展和丰富。

在人类历史的长河中,运输业从古代的人力拖拽到今天的航空运输,邮电业从古代的烽火报警到今天的卫星通信,经历了几千年的漫长岁月。

先秦时期,我国古代交通初具规模。

到了春秋战国时期,战争频繁,又修筑了许多通行战车的道路。

秦汉时期,水陆交通形成全国网络。

秦始皇统一中国后,颁布“车同轨”的法令,把过去杂乱的交通路线,加以整修和联结,建成遍及全国的驰道,车辆可以畅行各地。

汉朝开辟了经西域通往西方的道路“丝绸之路”。

隋唐时期,我国水陆交通进入了一个新的历史阶段。

隋朝时完成了贯穿南北的大运河工程,这是世界上开凿最早、规模最大、里程最长的运河。

唐朝时海上贸易逐渐发展起来,开辟了新的海上航线,加强了东西方的交流和联系。

宋元时期,古代交通进入鼎盛时期。

宋朝将指南针应用到海船上,使航海技术大大提高。

宋朝已把帆船作为海上交通的重要工具。

明清时期,我国古代交通日趋衰落。

明代造船业的规模最大,出现了造船高峰。

交通文化交通文化是一个国家或地区交通行为的文化规范和习俗的总称。

它是人类社会发展的产物,也是不同国家和地区之间的一种文化差异。

交通文化影响着人们对交通行为的态度和行为方式,对于一个社会的交通系统的有效运作非常重要。

交通文化在一个社会中扮演着重要的角色。

它不仅影响着个人对交通规则和安全的认识,还反映了一个国家或地区的价值观和行为准则。

一个良好的交通文化可以提高交通系统的效率,减少交通事故的发生,提升人们的生活质量。

首先,在一个良好的交通文化中,人们遵守交通规则是必不可少的。

交通规则是社会对交通行为的规定,它们的存在可以保障行人和车辆的安全。

遵守交通规则不仅是一个责任,也是一个文化传统。

在一些国家和地区,人们非常重视交通规则,他们守纪律、遵守交通信号灯、礼让行人等。

这些规定在交通流畅和安全方面起着重要的作用。

其次,在一个良好的交通文化中,尊重他人是非常重要的。

尊重他人意味着对行人和其他交通参与者的尊重和关注。

在一些文化中,人们习惯礼让行人,给予他们足够的空间和时间通过道路。

这种文化意识有助于建立友好和融洽的交通环境,减少冲突和意外事故的发生。

此外,在一个良好的交通文化中,良好的公共交通行为也是非常重要的。

公共交通是一个城市交通系统的重要组成部分,对于减少私人汽车的使用量,缓解交通拥堵,降低空气污染等方面具有重要意义。

良好的公共交通行为包括正确排队、不拥挤、不吸烟、不随地吐痰等。

这种文化意识将有助于提高公共交通的效率和舒适度。

此外,交通文化还涉及到对社会弱势群体的关注。

在一些国家和地区,人们特别关注儿童、老人和残疾人的交通安全。

他们提供专门的设施和服务,确保这些人在道路上的安全出行。

总之,交通文化是一个社会的重要组成部分。

一个良好的交通文化有助于提高社会交通系统的效率和安全性,改善人们的出行体验。

要培养良好的交通文化,需要加强交通法规的宣传教育,加强对人们交通行为的监督和管理,提高人们的交通安全意识。

第四章交通文化中国是世界上最早发明和制造车船的国家之一。

夏、商、周三代,车船已成为主要的交通工具。

中国疆域辽阔,秦以后经济的高度发展,带动了运河的开凿,以及驿路系统的建设和完善。

水陆交通便利通畅,车船的制造成就辉煌,中国的交通文化在历史上曾长期位居世界前列。

第一节古代车马与舟船车的发明关键在于车轮,车轮是陶车的直接衍生物。

大汶口文化遗址的出土陶器,已采用轮制成型法的制陶技术,它借助于称为“陶车”的简单机械对陶坯进行整修。

陶车是一个圆形工作台,台面下的中心处有圆窝置于轴上。

将陶坯置于工作台中心,推动台面作平面圆周运动,便可用手或工具对器形进行整修。

基于对轮转原理的认识,以及用圆木下垫来搬运巨石等的劳动实践,使先民从中获得制作车轮的启示。

夏代的车因无实物遗存,所以难详其形,但中国在距今4000多年前已有了原始车辆,应是没有疑问的。

在河南安阳殷墟发现的商代晚期车遗迹,是现存最早的车辆实物,经复原,可知距今3000多年前的车已有车厢、单辕和双轮。

辕的后端与车厢下的车轴连接,为使车体牢固,在关键部位已安装了青铜构件。

西周及春秋战国时期的车辆实物在考古中多有发现,其构造之坚固、装饰之豪华,标志着车的形制和制作水平已日渐成熟。

汉以后双辕车逐渐流行,车的种类趋于多样,其形制也得到不断的改进。

舟船的制造和使用起步于新石器时期,至商代已开始了木板船的制造,经秦汉和唐宋两个发展期,到了明代,舟船的建造技术达到高峰。

直至中国封建社会末期,西方科技文化的勃兴带动了钢铁轮船的制造,而中国则因封闭的国策和对科技的忽视,导致造船业的优势逐渐丧失。

一、车的种类与部件战国以前,车既是重要的运输工具,也是主要的作战工具。

由于战车机动性强,进攻时战车群具有摧枯拉朽般的威力,而防守时用战车排列成行,敌方也很难逾越,所以,在平阔的中原大地攻城掠地,车战尤为适宜。

春秋时各诸侯国为赢得兼并战争,都把先进的制车技术运用到制造战车上,“车千乘”、“车万乘”成为衡量一个国家军事力量强弱的重要标志。