三峡对气候与环境的影响

- 格式:doc

- 大小:30.50 KB

- 文档页数:3

三峡工程被列为全球超级工程之一,是世界“十大之最”。

三峡工程在工程规模、科学技术和综合利用效益等许多方面都堪为世界级工程的前列。

利:有利影响主要在中游,包括减轻洪灾对生态环境的破坏,减少燃煤对环境的污染,减缓洞庭湖的淤积等。

弊:不利影响主要在库区,除淹没耕地、改变景观和大量移民外,尚对珍稀物种,库尾洪涝灾害、滑坡、地震、陆生动植物等等有一定影响。

一、长江三峡工程利处:1、防洪:水库防洪库容221.5亿立方米,能有效控制上游进入中下游平原的洪水,遇百年一遇洪水,可在不动用荆江分洪区的情况下控制荆江河段的流量在安全范围以内,遇千年一遇洪水或1870年型洪水,可控制枝城站流量不超过80000立方米/秒。

是解除长江中游洪水威胁,防止荆江河段发生毁灭性灾害有效的措施。

2、发电:电站装机容量1768万千瓦,平均年发电量840亿千瓦小时,可供电华中、华东以及川东地区。

每年约可替代煤炭5000万吨,可减轻上述地区的煤炭运输压力,并可减轻因火电燃煤引起的环境污染。

3、航运:三峡工程建成后,水库回水形成660公里长的深水航道,可改善重庆以下的航道条件。

由于险滩淹没,航深增加,坡降变缓,流速减小,船舶的运输效率将明显提高,运输成本可较目前35%~37%,必将大力加速长江航运事业的发展。

4、其他:长江三峡水利枢纽工程在养殖、旅游、保护生态、净化环境、开发性移民、南水北调、供水灌溉等方面均有巨大效益。

长江三峡工程弊处:1. 文物:三峡周边在古代是巴文化和楚文化的交汇地。

三峡一带已经被证实,埋藏着数量非常巨大的文物,移民很多都是极其珍贵而且是现在为止没有发现过的文物。

据报道,真正挖掘出来的移民文物只占全部总数的十分之一,也就是说有百分之九十的珍贵文物被埋江底了。

这是很令人痛心的事情。

对库区文物的影响,如果不采取文物保护,大量的文物古迹都将被淹没到水下。

2. 环境:随着三峡工程的建设的全面推进和完成,上游水位抬升,使得长江沿岸大面积陆地被淹,一些物种将不复存在;下游水位降低,水流量减少,使得下游气候也将出现变化。

《三峡工程对气候环境影响分析》文献综述1.三峡工程概况三峡水电站,又称三峡工程、三峡大坝。

位于中国重庆市市区到湖北省宜昌市之间的长江干流上。

大坝位于宜昌市上游不远处的三斗坪,俯瞰三峡水电站并和下游的葛洲坝水电站构成梯级电站。

它是世界上规模最大的水电站,也是中国有史以来建设最大型的工程项目。

而由它所引发的移民搬迁、环境等诸多问题,使它从开始筹建的那一刻起,便始终与巨大的争议相伴。

三峡水电站的功能有十多种,航运、发电、种植等等。

三峡水电站1992年获得中国全国人民代表大会批准建设,1994年正式动工兴建,2003年开始蓄水发电,于2009年全部完工。

2.三峡工程对生态环境的影响根据《长江三峡水利枢纽环境影响报告书》,三峡工程对生态环境的不利影响主要有:1、水库淹没耕地,移民和城镇迁建,会加剧本来就十分突出的人地矛盾,并由此而可能加剧植被的破坏、水土流失和生态恶化。

2、库区工业和生活废水年排放量已超过10亿吨,沿江城镇的局部将段已形成了较严重的污染带。

建库后,库区水体流速减缓,复氧和扩散能力下降,将加重水体污染。

3、三峡工程将改变库区和长江中、下游水生生态系统的结构和功能;一些珍稀、濒危物种的生存条件进一步恶化;对四大家鱼的自然繁殖也会带来不利影响。

4、三峡水库运行后,因泥沙淤积将对回水影响地区的防洪不利;长江中下游河道出现冲淤变化;对长江中游平原湖区低洼农田土壤潜育化、沼泽化有一定影响;下游河口的海水入侵危害有可能增加。

5、三峡建坝后,库区水面抬高加宽,沿江部分文物古迹将被淹没,三峡自然景观也会难受到影响。

6、三峡工程运行后,将导致重庆市将段泥沙淤积,水质下降,现有排水设施受到影响。

7、三峡工程对局地地质灾害和人群健康等也有一定影响。

3.三峡工程对生态环境影响的主要诱因和影响区【主要诱因】1、库区和坝下游水文情势的改变由于水库的调节作用,改变了库区及坝下游的天然的水文情势,如水位、流量、含沙量、蒸发量、水温等等。

三峡水库蓄水后库区气候要素变化趋势分析

三峡水库是中国重要的水利工程,它位于长江三峡的西端,是世界上最大的水电站之一。

三峡水库的蓄水对周边地区的气候和环境有着深远的影响。

蓄水后,库区的气候要素

发生了一系列的变化,这些变化对于库区周边的农业生产、生态环境和人民生活有着重要

的意义。

分析三峡水库蓄水后库区气候要素的变化趋势,对于了解库区气候变化规律、合

理规划水资源利用、保护生态环境等方面具有重要意义。

一、降水量变化分析

三峡水库蓄水后,库区降水量发生了明显的变化。

据统计,蓄水后的首个年度,库区

降水量普遍呈现出下降的趋势。

尤其是水库水面的大幅增加,形成了一定程度的蒸发作用,造成了周边地区的气候干燥。

一些传统的农作物在这种气候条件下难以生长,给当地的农

业生产带来了一定的影响。

随着时间的推移,库区降水量逐渐趋于稳定,并且逐渐出现了增加的趋势。

这主要是

由于水库周边的环境逐渐适应了新的水文条件,向水汽释放提供了一个较好的条件。

库区

的植被也得到了恢复和增加,形成了一个较好的蒸发源。

这些因素综合作用,使得库区降

水量呈现出逐渐增加的趋势,为保证周边地区的农业生产提供了有利的气候条件。

二、气温变化分析

三峡水库蓄水后库区的气候要素发生了一系列的变化。

但总的趋势是,随着时间的推移,库区的气候要素逐渐趋于稳定,并且逐渐朝着有利于农业生产、生态环境和人民生活

的方向发展。

我们应该科学合理地规划水资源利用,加强库区的环境保护工作,促进库区

的可持续发展和社会经济的繁荣。

三峡工程对生态环境的影响导读:本文三峡工程对生态环境的影响,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。

“三峡工程绝对不是‘生态灾害’,用三峡水利发电是清洁能源,反而有利于环境保护。

”国外媒体质疑三峡工程是“生态灾害”的说法,这绝对是种错误的认识。

事实上,我们非常重视三峡工程对生态环境的影响,对一些可能出现的生态问题也正在积极采取措施避免。

三峡每年可以发电847亿度,这相当于燃烧5000万吨煤炭发电的电量,而如果这么多煤炭从开采到运输再到燃烧,产生的污染十分巨大。

所以,三峡每年实际上可以减少1.2亿吨二氧化碳的排放。

从这个意义上说,三峡不仅不是“生态灾害”,而且有利于保护生态环境。

另外,有人认为三峡水库会排出大量CH4(一种水底有机物质腐烂后产生的沼气),对长江水质会产生污染。

殊不知,三峡库底根本没那么多有机物,都是些光秃秃的岩石。

目前三峡水库水质相当好,是二级水库。

只有气候变暖的某段时间,偶尔会出现蓝藻、绿藻。

“我们平时在运行管理中注意避免水质富营养化从而产生沼气,同时建了很多污水处理厂,不达标的水不得向长江排放。

”三峡工程中,对长江中一些珍贵鱼类的保护一直是个难题。

以中华鲟为例,大坝的建成挡住了它们洄游的路线,使它们无法产卵繁衍。

“目前,还没有太好的办法根除这个问题!”但陆佑楣也表示,大家已经想出了多种办法来保护这种珍稀的鱼种。

比方说,在宜昌已经建成了人工繁殖场,每年捕捞一些中华鲟进行人工繁殖,并且孵化出来成为鱼苗。

每年起码有几百万尾鱼苗被放入长江,即便是万分之一的存活率,中华鲟也应该不会消亡。

其实国外也遇到了类似的难题,比如美国在哥伦比亚河上设立鱼道、鱼梯、过鱼机器等,想办法让鱼儿能够顺利过坝。

这些保护措施国内同样也可以借鉴。

感谢阅读,希望能帮助您!。

三峡1.对局部地区气候的影响水库对周围地区气候有明显调节作用,影响范围垂直方向不超过400米,两岸水平方向约1~2千米,年均温增加0.1~0.2℃,冬春季节月均温升高0.3~1.3℃,夏季降低0.9~1.2℃,雾日增加约2天。

冬季升温对柑桔、油桐等经济作物有利,夏季降温对重庆市境等地气候有所改善。

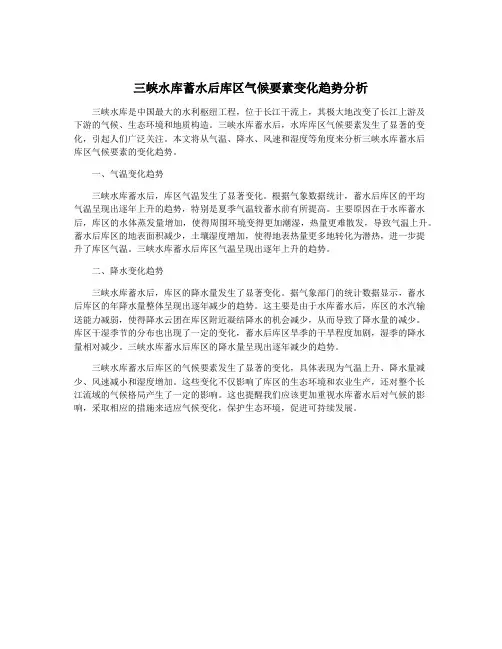

2.1对库区局地气候的影响 2.1.1对气温的影响从常年平均来看,沿三峡库区1988-2007年平均气温为17.3℃~18.8℃。

云阳与重庆的年平均气温最高,秭归的年平均气温最低。

2004—2007年蓄水后,库区各地平均气温较常年值均有明显的增加。

图2-1 2004-2007年三峡库区沿江12站年平均气温与常年值比较从图2-2看出,三峡库区平均气温年际变化不大,库区气温有上升的趋势。

从趋势线上可以看出,2000年以前库区的年际间平均气温与常年值【注:本文中局地气候的常年值为1971—2000年的平均值〔下同〕。

】波动较大,而且始终是围绕着常年值上下波动。

但从2001年起,三峡库区年平均气温存在明显上升趋势,变化趋势不再围绕常年值变化,而是偏离常年值的年际间小幅波动上升(2006年除外),三峡库区平均气温均比常年偏高0.2~0.4℃;2006年三峡库区平均气温达18.8℃,较常年偏高1.0℃, 2007年库区平均温度为18.3℃,比常年偏高0.5℃。

说明三峡工程建设及其蓄水对库区平均气温产生了一定的影响。

图2-2 1988-2007年三峡库区沿江12站年平均气温与常年值比较从常年同期来看,如图2-3所示,年内气温最高值一般出现在8月份,为28.21℃.最低值出现在1月份,为6.7℃,气温的年较差为21.50C。

年内,1、2、12月月平均气温皆低于10℃; 3、4、10、11月月平均气温在10~20℃之间,5-9月各月平均气温均在20℃以上,7, 8月份在28℃左右。

平均气温月际之间升降变幅差异较大,冬季各月和盛夏7、8月份库区气温变化最小,为1℃左右;春、秋季,3、4月和10、11月份,气温变化剧烈,升温与降温幅度一般为5-6℃.蓄水后各月平均气温均比常年同期值偏高。

三峡水库蓄水后库区气候要素变化趋势分析三峡水库是中国最大的水利枢纽工程,位于长江干流上,其极大地改变了长江上游及下游的气候、生态环境和地质构造。

三峡水库蓄水后,水库库区气候要素发生了显著的变化,引起人们广泛关注。

本文将从气温、降水、风速和湿度等角度来分析三峡水库蓄水后库区气候要素的变化趋势。

一、气温变化趋势三峡水库蓄水后,库区气温发生了显著变化。

根据气象数据统计,蓄水后库区的平均气温呈现出逐年上升的趋势,特别是夏季气温较蓄水前有所提高。

主要原因在于水库蓄水后,库区的水体蒸发量增加,使得周围环境变得更加潮湿,热量更难散发,导致气温上升。

蓄水后库区的地表面积减少,土壤湿度增加,使得地表热量更多地转化为潜热,进一步提升了库区气温。

三峡水库蓄水后库区气温呈现出逐年上升的趋势。

二、降水变化趋势三峡水库蓄水后,库区的降水量发生了显著变化。

据气象部门的统计数据显示,蓄水后库区的年降水量整体呈现出逐年减少的趋势。

这主要是由于水库蓄水后,库区的水汽输送能力减弱,使得降水云团在库区附近凝结降水的机会减少,从而导致了降水量的减少。

库区干湿季节的分布也出现了一定的变化,蓄水后库区旱季的干旱程度加剧,湿季的降水量相对减少。

三峡水库蓄水后库区的降水量呈现出逐年减少的趋势。

三峡水库蓄水后库区的气候要素发生了显著的变化,具体表现为气温上升、降水量减少、风速减小和湿度增加。

这些变化不仅影响了库区的生态环境和农业生产,还对整个长江流域的气候格局产生了一定的影响。

这也提醒我们应该更加重视水库蓄水后对气候的影响,采取相应的措施来适应气候变化,保护生态环境,促进可持续发展。

三峡工程与生态环境的关系组员:邓晨刘潇钧冯艳敏余朝忠王宁王利超冯飞艳陈文彪三峡工程与生态环境的关系众所周知,三峡工程是我国有史以来建设的最大型的工程项目。

他不可避免地与巨大的争议相伴,也引发了诸多问题,其中与生态环境之间的关系不容小觑。

一、三峡工程的基本资料三峡工程位于中国重庆市市区到湖北省宜昌市的长江干流上。

大坝位于宜昌市上游的三斗坪,俯瞰三峡水电站并和下游的葛洲坝水电站构成梯级电站。

他是世界上规模最大的水电站,也是中国有史以来建设的最大型的项目。

三峡工程的总体建设方案是“一级开发,一次建成,分期蓄水,连续移民”。

工程分三期进行,总计约需十七年,目前已完成一期,二期和三期工程已经全部建成。

三峡工程水库正常蓄水位175米,总库容393亿立方米;水库全长600余公里,平均宽度1.1公里;水库面积1084平方公里。

它具有防洪,发电,航运等综合效益。

二、三峡工程对自然生态环境的影响(1)库区气候:A 对气温的影响:三峡工程使库区的年平均气温略有升高,增加幅度在0.2摄氏度左右。

B 对风的影响:三峡工程建库蓄水后,由于水面拓宽,风速有所增加。

但建库后,库区的风速和极大风速均不大。

C 对降水的影响:三峡工程的建设,对库区内降水总量的影响很小,年平均仅3mm,对空间分布影响相对较大,水库上空及沿岸气流的背风地段降水会有所减少,气流方向的迎风坡降水将增加。

D 对湿度的影响:三峡建库后水体增大,降水总蒸发量增加,导致平均水压增大,冬季绝对湿度增幅不大,夏季相对湿度增大百分之六左右。

(2)库区植物:三峡建库后,水线以下和接近江面的陆地变成涨落区域,不但淹没了大量的栽培植物,而且也淹没一些牧草。

调查表明,三峡库区植物种类6,088种,这些植物的地理成份中,热带成份占38%,温带成份占32%,库区特有成份占2%以上,其余的是世界广布等成份。

这里的植物地理成份复杂,热带、温带种类云集,是一座天然的植物宝库。

建库后,除海拨175m水淹线以下对部分植物种(约800种)有较大影响以外,在移民区,海拨1,000m以下的区域,植物种类有3,000种以上受到不同程度的影响。

三峡大坝对环境的好处

三峡大坝对环境有着多方面的好处。

首先,三峡大坝的建设可

以有效地调节长江流域的水资源,减少洪涝灾害的发生,提高了洪

水的控制能力,保护了下游地区的人民生命和财产安全。

其次,大

坝的建设还可以减少洪水对下游地区的冲击,减轻了长江下游地区

的洪水灾害,有利于保护生态环境和减少灾害损失。

另外,三峡大

坝的建设还可以实现水能资源的有效利用,减少对化石能源的需求,有利于减少温室气体排放,对应对气候变化具有积极的意义。

此外,大坝还可以提高航运能力,促进了长江流域地区的经济发展,对于

改善人民生活水平、促进地区经济发展也有着积极的影响。

总的来说,三峡大坝的建设对环境的好处体现在水资源调节、减少洪涝灾害、减少温室气体排放、促进经济发展等多个方面,对于长江流域

的可持续发展具有重要意义。

三峡库区对气候的影响三峡库区包括宜昌、秭归、巴东、巫山、奉节、万州、涪陵、长寿、重庆等县市,位于秦岭淮河以南。

三峡库区为东西长、南北窄的狭长区域。

地形地貌复杂,地势高低悬殊,东西气候差异较大。

库区气候属亚热带大陆季风气候,冬夏季风更替明显,随着季风的进退,降水和气温有明显的季节变化。

其气候特点为:气温年较差和日较差小,且变化稳定,冬暖春早,夏热秋凉,热量丰富,降水主要集中在春末至仲秋时段,冬干夏雨,雨热同季,风速普遍较小,是全国的小风区,云雾多,日照少,相对湿度较高,尤其是库区西段。

另外,春季降水与秋季降水总量相似,但秋雨持续时间长,一般强度不大,形成绵绵秋雨,这一特色也主要出现在库区西段。

由于三峡工程建成后,常年水面面积将大大增加,所形成的三峡水库库区水体气候将更加明显。

另一方面,由于库区水位上升,山脉相对高度减小,山体的动力、热力作用将发生变化。

这一变化将从几个方面影响局地气候生态环境:由于下垫面山体-水体相互作用的变化引起常年局地中小尺度天气系统的形成、演变和表现特征的变化,从而导致局地气候特征的变化;这种变化必然导致局地周年和不同的大尺度气候背景下的年际间的气候变化;地形条件的变化必然导致局地气象灾害发生频率、程度、分布特征的变化;气候的变化还将影响大气和水污染状况;库区气象、水文特征的改变,必将导致植被的变化,植被的变化反过来又会通过边界层天气动力学机制影响局地气候特征;气候、生态环境的变化必将影响农业生产活动,农业生产活动的变化又将反作用于气候生态系统。

三峡工程建设以来(1996~2000年),整个库区平均年降水量为1165.8毫米,较施工前35年平均降水量增加57.7毫米,增加幅度为 5.2%;年平均气温及冬、春、秋季平均气温较施工前略偏高(0~0.5℃),其中冬季相对明显,夏季平均气温稍偏低;年平均相对湿度除宜昌、万州稍有减小外,其余地区较施工前略有增加;1996年以来,年日照时数基本接近施工前平均水平;年平均风速与施工前变化不大,幅度大多为0.1~0.3米/秒。

三峡大坝对气候的改变报告

《三峡大坝对气候的改变报告》

嘿,朋友们!你们晓得不,三峡大坝可真是个了不起的大工程啊!它就像一个超级英雄一样,守护着我们。

想象一下,这么庞大的一个家伙横在那里,对气候能没有影响吗?三峡大坝这么大规模的水利设施,就好像是给大自然的气候系统来了个大调整。

比如说,它能调节水流,这就好比是给气候的“血液循环”做了改变呀!以前河流该怎么流就怎么流,现在有了大坝,水流变得更有序了。

这难道不会对周边的气候产生点什么作用吗?

有人说三峡大坝会让周边地区变得更湿润,就像给大地洒了一场小雨似的。

咱就说,以前没大坝的时候那块地可能没那么多水汽,现在有了大坝拦着水,水汽蒸发量不就多了嘛,那周边不就感觉潮乎乎的啦。

你不信去看看,大坝周围的植被是不是都长得更茂盛了呢?

还有人担心会不会带来什么负面影响呢?哎呀,哪能那么容易出问题呀。

咱就不能这么悲观嘛!任何事情都有两面性,但咱要看到它积极的那一面呀!三峡大坝给我们带来的好处那可是实实在在的,防洪、发电、航运,哪个不

重要?而对于气候的改变,我们也应该用积极的心态去面对和研究呀!它可能会带来一些小变化,但我们不能因噎废食呀。

总之呀,三峡大坝对气候的改变咱得重视起来,好好研究,而不是一味地担心或者夸大其影响。

它可是咱们国家的大宝贝呢,咱得爱护它,让它更好地为我们服务!。

长江三峡水利工程对地球的影响长江三峡水利工程,作为南水北调的一部分和重点工程、当时世界上规模最大的水电站和中国有史以来建设的最大型的水利工程项目。

我们都知道,这是一个能带来很多利益的工程。

课本描述它:“水库的重要功能是调控径流和水量,即在洪水期蓄水,在枯水期放水,增加下游流量。

它具有防洪、发电、灌溉及城市供水等综合效益”。

的确,三峡工程的防洪、通航、发电等的效益不可忽略。

但是,三峡,以及其他水库,对地球带来的影响也是很大的。

对地球自转的影响在过去的四十年里,全世界大大小小的水库把大约十万亿吨的水围起来,致使水的流量和水的分布发生变化;另一方面,水库大都远离赤道,且又靠近地球的旋转轴心,其结果是:使地球每天的旋转速度加快了百万分之八秒。

而且,水库不仅改变了地球的旋转速度,它还使地球的轴心向后倾斜,而且倾斜的角度很大,这一现象叫做“两极运动”。

原因是水转移到了南北半球的中纬度水库中去,同赤道相比,这些纬度上的水量增加了。

实际上,更多的水更加接近地轴。

地轴由于88座水库储存的水的重量的关系而在微微倾斜,而且这颗行星的引力场的形状发生了变化。

据测算,水库对两极运动的影响非常大,它已使旋转轴心或北极向西半球倾斜多达0.5°。

而三峡大坝总库容393亿立方米,其中防洪库容221.5亿立方米(40立方千米),是世界上第22大水库,据美国国家地理统计,三峡对地球自转造成的影响将近1英尺(约合30.48厘米)。

地轴倾斜的改变最直接的影响就是使得地球一天的时间改变。

由于水库的蓄水导致了地球上水的位置改变。

而水又是很重的,水的位置分布的改变导致地球重量分布改变了,地球的转速由此改变。

三峡使地轴偏转10.8毫弧秒,从而让人类一天的时间增加0.06微秒,尽管改变微乎其微,但这个改变是永久性的。

而且,地球自转轴线偏移对地球引力场可能也会带来影响。

地质隐患三峡大坝作为世界工程量最大的水利工程,其工程主体建筑土石方挖填量约1.34亿立方米,混凝土浇筑量2794万立方米,钢筋46.30万吨。

三峡水库蓄水后库区气候要素变化趋势分析三峡水库是世界上最大的水库之一,经过了几十年的建设和发展,如今已经成为中国的标志性工程之一。

三峡水库蓄水后,对库区气候要素变化的影响引起了人们的广泛关注。

本文将从气温、降水、风速等方面对三峡水库蓄水后库区气候要素变化趋势进行分析,以期对该地区气候的变化有一个全面的了解。

一、气温变化趋势分析:三峡水库蓄水后的库区气温变化趋势主要表现在以下几个方面:1. 季节性气温变化:蓄水后,库区气温的季节性变化趋势发生了较大的改变。

夏季库区气温明显升高,冬季气温明显下降,昼夜温差也变得更加明显。

这说明水库蓄水后对当地的气温季节性变化产生了一定的影响。

2. 气温极端事件频率:蓄水后,库区气温极端事件的频率也发生了一定的变化。

高温和低温的极端事件的频率均有所增加,尤其是夏季高温事件的频率增加最为显著。

这说明蓄水后的水库对当地气温的稳定性产生了一定的影响。

3. 气温变化趋势:蓄水后,库区气温的长期变化趋势也发生了一定的改变。

一些研究表明,蓄水后三峡库区的气温呈现出缓慢上升的趋势,这与水库蓄水后的湿润气候环境有关。

1. 年降水量变化:蓄水后,库区年降水量出现了一定程度的变化。

一些研究表明,蓄水后的三峡库区年降水量有所增加,尤其是在夏季和秋季降水增加最为显著。

这说明水库蓄水后对当地的气候降水模式产生了一定的影响。

三峡水库蓄水后的库区气候要素变化趋势明显,对气温、降水、风速等方面都产生了一定的影响。

这些影响可能会对当地的农业生产、生态环境、水资源利用等方面产生一定的影响,因此有必要开展更深入的研究,以便更好地了解和适应蓄水后的气候变化。

还需要加强对蓄水后的水库环境变化的监测和预警,以有效应对可能出现的环境风险。

三峡水库蓄水后库区气候要素变化趋势分析三峡水库是中国重要的水利工程之一,位于长江上游的湖北省宜昌市和重庆市万州区交界处,是世界上最大的水利枢纽工程之一。

三峡水库的修建在很大程度上改变了该地区的自然环境和生态系统。

蓄水后库区的气候要素变化是一个备受关注的问题。

本文将对三峡水库蓄水后库区气候要素变化的趋势进行分析,以期为相关研究和环境保护工作提供科学依据。

一、气温变化趋势在三峡水库蓄水后,库区气温发生了明显的变化。

据数据显示,蓄水后的库区气温呈现出明显的升高趋势。

这主要与水库蓄水后形成的湖面对气温的调节作用有关,水库的蓄水让原本地表被水淹没,湖水的蒸发会释放热量,使得湖面周围的气温升高。

而且,蓄水后库区周围的植被覆盖率也有所提高,这也有助于降低土地的反射率,增加了局部气温。

蓄水后的三峡水库库区降雨量也发生了一定程度的变化。

在过去的几十年里,蓄水后库区的降雨量整体呈现出增加的趋势。

这与水库蓄水后湖面增大,水体蒸发增加有关。

蓄水后的湖区气候也会产生一定的热对流,天气形势也会有所变化,这也会对当地的降雨量产生一定的影响。

蓄水后的三峡水库库区风速也有所变化。

据资料显示,蓄水后库区的平均风速呈现出了减小的趋势。

这主要是由于蓄水后形成的湖面对风的遮挡作用,湖面的存在降低了风速的传播。

蓄水后的湖区湿度增大,也减弱了风速。

这种变化对湖区的生态和气候都有一定的影响。

三峡水库蓄水后库区的气候要素发生了一定的变化,如气温升高、降雨量增加、风速减小和湿度增大等。

这些变化对当地的生态环境和农业生产都会产生一定的影响。

需要进一步深入研究这些变化的原因和影响,以制定出科学合理的环境保护和生态恢复措施,以保护库区的生态平衡和环境可持续发展。

也需要加强对库区气候要素变化的监测和预测,为地方政府和相关部门提供科学依据,做好应对措施。

希望本文的分析能够为相关研究和保护工作提供一定的参考价值。

三峡工程的影响引言:三峡工程规模浩大.影响因子众多.其可能产生的生态与环境影响受到国内外广泛关注。

三峡工程的生态与环境保护.一直是三峡工程论证、决策、建设和运行过程中关注的重点.而三峡工程对生态与环境影响的评价是三峡工程决策的基本依据之一,也是三峡工程生态与环境保护工作的基础。

三峡工程在发挥巨大综合效益的同时,在移民安稳致富、生态环境保护、地质灾害防治等方面还存在一些亟需解决的问题,对长江中下游航运、灌溉、供水等也产生了一定影响。

这些问题有的在论证设计中已经预见但需要在运行后加以解决,有的在工程建设期已经认识到但受当时条件限制难以有效解决,有的是随着经济社会发展而提出的新要求。

一 . .三峡工程概况三峡工程概况长江三峡水利枢纽工程简称“三峡工程”,是当今世界上最大的水利枢纽工程。

三峡工程位于长江三峡之一的西陵峡的中段,坝址在三峡之珠——湖北省副省域中心城市宜昌市的三斗坪,三峡工程建筑由大坝、水电站厂房和通航建筑物三大部分组成。

部分组成。

大坝为混凝土重力坝,大坝为混凝土重力坝,大坝为混凝土重力坝,大坝坝顶总长大坝坝顶总长大坝坝顶总长303530353035米,米,坝高坝高185185185米,米,设计正常蓄水水位枯水期为水位枯水期为l75l75l75米米(丰水期为丰水期为145145145米米),总库容,总库容393393393亿立方米,其中防洪库容亿立方米,其中防洪库容亿立方米,其中防洪库容221.5221.5221.5亿亿立方米。

三峡工程具有巨大的防洪、发电、航运等综合经济、社会、环境效益,是治理和开发长江的关键工程,也是对长江流域最大的生态与环境保护。

三峡工程所提供的水电是清洁能源提供的水电是清洁能源, , , 三峡水电站年发电量三峡水电站年发电量三峡水电站年发电量847 847 847 亿亿kW# h, kW# h, 每年可替代原煤每年可替代原煤每年可替代原煤5 000 5 000 万t, t, 可减少排放二氧化碳、可减少排放二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫等有害气体。

三峡工程对生态与环境的影响摘要:任何事物都有两面性,三峡大坝是一项影响深远的水利水电工程,其建设及后期蓄水给库区生态环境带来了诸多不可避免的影响,为世人所关注。

对此,本研究依据影响库区生态环境因子的实际特点,在收集研究数据资料的基础上,采用分析与现状评价相结合的研究方法,对三峡工程兴建及蓄水前后,库区生态环境质量的影响分析研究。

对选取局地气候、库区生物多样性、水土流失、水文泥沙及水质等指标,进行对比分析。

在此基础上,对库区生态环境现状采用模糊综合评价法进行了独立评价,并就评价结果进行验证。

关键词:三峡工程、库区、生态环境、影响。

(一)三峡大坝及库区生态环境概况三峡大坝是当今世界上最大的水利枢纽工程,具有防洪、发电、改善航运等巨大的综合效益,是治理和开发长江的关键性骨干工程。

1994年12月14日,三峡工程正式开工;1997年11月8日,三峡工程实现了大江截流;2003年6月11日,蓄水至135m,由此开始通航、发电,枢纽初步产生效益,进入围堰挡水发电期;2006年5月20日,三峡大坝全线建成,达到海拔185m设计高程;2006 年9月开始,蓄水至156m,三峡枢纽进入初期运行期,防洪、发电、通航效益开始全面发挥。

三峡库区东起湖北宜昌市,西迄重庆市江津区。

库区地处四川盆地与长江中下游平原的结合部,跨越鄂中山区峡谷及川东岭谷地带,北屏大巴山、南依川鄂高原。

库区地处亚热带湿润季风区,水热资源丰富。

库区雾层多,光照少。

库区属中亚热带生物气候带,库区在植物地理区划中属于泛北极区,中国一日本亚区,华中植物地区。

植物群落主要有:山地灌草丛、常绿针叶林、常绿阔叶林、竹林、落叶与常绿阔叶混交林等(二)三峡大坝对库区生态环境的影响一、对水文、水质、地下水的影响大坝拦蓄,水库调度改变了库区河段的水文情势。

建库前,库区河道夏季水位最高,冬季水位最低;建库以后,改变了库区的水位变化特征,夏季最低(水库蓄洪时除外,汛末及枯水季初期水位最高。

长江三峡对周围生态环境的负面影响有哪些?

《长江三峡高坝永不可修的原由简释》,

1.长江上游影响河床演变作为关键的造床质是砾乱卵石,不是泥沙。

修坝后原来年年逐出夔门的砾卵石将一粒也排不出去,可能十年内就堵塞重庆港,并向上游逐年延伸,汛期淹没江津河川一带。

2.中国水资源最为丰富,在全球为第一,不是某些人说的第六。

中国所缺的是有水处的耕田。

水库完成后淹地五十万亩,将来更多,用来换取电力,实不可取。

详见《论降水川流与水资源的关系》。

3.三峡电站经济可行性考虑到卵石沉积是不成立的,它比山区大中型电站要贵两三倍。

报告中的经济核算是错误的。

十八年内只有支付,没有产出,也无以解决当前缺电的问题。

4. 此坝蓄水后不出十年,卵石夹沙随水而下将堵塞重庆港;江津北碚随着惨遭洪灾,其害将几十倍于1983 年安康汉水骤涨21米,淹毙全城人民的洪灾。

而两岸直壁百米,石渣连同历年沉积的卵石还须船运出峡,向下游开旷之地倾倒。

航运将中断一两年。

5. 论经济效益,此坝每千瓦造价三四倍于一般大中型坝,其经济可行性并不成立。

对比五年工期的大中型坝,设此坝施工期1995年至2010年,连续15年,按1986年物价,每年20亿元中浪费达13亿元,等于每年抛扔大海400万吨粮食。

此举远比美国胡佛总统1931年只一次沉粮于海以示众,还要壮烈。

完工后十年内陆续回收发电效益781亿元,未必能抵偿炸坝运渣,断航,及淹没损失。

6、长江三峡位于黄金水道的上段,四条巨川排泄着侵蚀性盆地上的大量卵石进入峡谷,在水库蓄水后,这些卵石和泥沙就会堵塞住重庆港,上延抬高洪水位,淹没田地。

那里水源丰富,生活着一亿多人口,缺少的正是耕地。

凡是这样的地貌,决不可拦河筑坝。

所以长江三峡根本不可修高坝,永远不可修高坝。

当年孙中山提出这一设想后,可惜没有一个学者能做出科学的解释,至今也只我一人,说明这是不可行的。

随后也就不会有美国萨凡奇的建议,也不会有一群工程师涌向美国学习筑坝的经验,其实这些技术还停留在幼稚可笑的阶段。

更不会向加拿大乞取可行性研究经费,更不会有党代会人代会和半个世纪的讨论。

这些都是科技低落的后果,虽不单是我国,但今准备施工了,领头的“专家” 应负刑事之责。

7、论经济效益,此坝每千瓦实际造价之高,可以打破世界纪录。

且不论摊派到发电的静态经济成本按1986年物价300亿元是否属实,并缩短工期为15年,投资逐年平均分配,到完工时实际投入为666.45亿元(见《简释》文)。

但是审核的报告竟按开工时的成本计算,若也按15年工期,则仅159.54亿元。

这样,缩小了造价成为1/4,即隐瞒了实价的3/4。

这样,经济可行性自然就成立了。

这一错误,凡建设领导都该懂得而负责。

8、所以长江三峡高坝不仅因其破坏航运和农业环境而不可修建,而且其本身价值也不成立。

三峡电站20年内只有工费支出,没有电费收入,国家财力不堪负担。

理应从速修江西湖南山区所有大中型电站,以供应东南各省电能燃眉之需。

2006年6月重庆市召开市环委会全体会议,副市长余远牧明确指出,污水处理厂必须无条件接收垃圾处理厂产生的渗滤液,垃圾处理厂必须无条件接收污水处理厂的污泥,确保三峡库区环境安全。

(因为泥太多)

2006年8月四川省气象局表示,最近几天盆地西北部地区不断有雷阵雨天气,但这只是局部地区的对流性降水,盆地各市还将在高温中煎熬,而干旱也会持续。

(天气反常)

2006年9月重庆云阳新县城青龙嘴渡船码头边大面积裸露的江岸。

汛期因长江中上游持续干旱少雨,长江发生了历史上少有的“脱水”现象。

自7月5日长江上游出现短暂涨水汛情后,江水一直保持消退,致使三峡库区沿线河床裸露加深、航道变窄,消落带凸现,有关部门正在严密监测和采取措施,加强环境卫生保护,防止消落带污染。

(航运成本增加)

有一样是好的,多了很多洋人过来三峡游玩了,因为他们的国家好多大坝都拆了,没有看过真正的水坝,真的要好好看看。

(中国人都傻了?)

三峡大坝对气候的影响

有专家说三峡大坝的修建是功过参半,好的就不说了,它的主要负面影响是对整个长江中下游地区的生态的一个冲击。

虽然现在还看不出来大的影响,这种影响是滞后的。

大面积的生态环境的突变,对原来已经适应并且生活的很好的动植物来说又是一个适应过程,砍伐了大量的树木也是降低了植物的水土保持的能力。

容易引起大面积水土流失,生态遭到破坏!

冬暖夏凉温差减小

1985年作者在研究长江中下游水域气候的基础上,得出了三峡水库建成后的气候影响不会超过鄱阳湖,洞庭湖,太湖和长江口诸岛的结论。

因为库区江宽将来不会超过2至3公里。

作者所预测的变化趋势和具体数值和后来的有关观测研究结果也大体相似。

在气温方面,总的说来夏季平均气温将有所降低,例如极端最高气温将下降2℃至3℃左右;极端最低气温将上升,最高可达3℃左右。

冬季最低气温的上升,有利于柑橘等亚热带经济作物向高处发展,以补偿因水位升高造成的柑橘被淹没的损失。

长江口小岛长兴岛因为比上海(不产柑橘)提高了约2.9℃的极端最低温度,便曾一度供应了上海每年1/3的柑橘需要。

但夏季最高气温的降低,虽有利于人体舒适,但对农作物并不见得有利,尤其是北方地区。

例如北戴河由于邻海而夏凉,冬小麦不得不延长生长期以达到成熟。

结果小麦收割期比同纬内陆北京晚了20天之多。

后茬作物不得不改选早熟(低产)品种,以免秋季受霜冻之害。

水面扩大降水反少

三峡库区江面加宽,会使风速增大,空气湿度增高等,这是意料之中的事。

但奇怪的是降水量反而会减少,而这却是水域气候的普遍规律。

例如年雨量一般减少5%至10%。

以纬度和气候均十分相似的浙江新安江水库为例。

据南京大学傅抱璞教授研究,水库建成后水面上和库边年雨量减少约100毫米;水库中心更达到150毫米左右,约占年雨量10%。

不过由于水库周围山区雨量增加,因此水库对当地降水量总影响只是略为减少。

三峡水库情况大体也将如此。

水库上降水减少的原因,主要是春夏雨季中因水体温度低,气层稳定,对流不发达,因而减少的雨量,远比冬季(水体温暖)增加的雨量多得多的缘故。

世界上凉水域不仅减雨,而且还可制造沙漠。

如南非纳米比亚大西洋岸的纳米布沙漠年雨量甚至不到20毫米,和世界上最少雨的大沙漠一样少,就是由于从南极方向来的本格拉冷洋流所造成的。