5.大自然的语言(一)

- 格式:doc

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:3

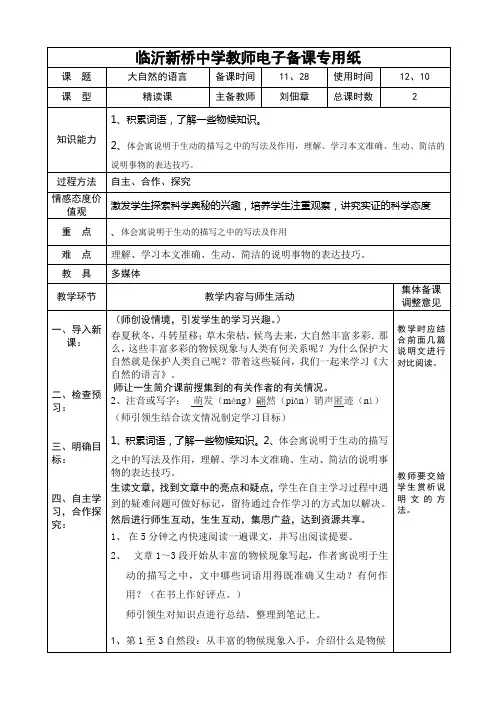

《大自然的语言第一课时》教案《大自然的语言第一课时》教案1学习目标1、积累“萌发、次第、翩然、孕育、销声匿迹、衰草连天、风雪载途、周而复始、草长莺飞”。

2、了解物候知识,丰富学生的科学知识。

3、培养学生热爱大自然的情感和探索科学奥秘的兴趣。

课堂学习过程与方法设计学习过程方法设计1、引导复习学过的说明文文体知识。

2、教师让学生说出需要积累的词语。

(显示课文重点词语的音、义以及多音字)连翘(qiáo)——翘起(qiào)销声匿迹萌发翩然草长莺飞衰草连天(shuāi)落叶(lu)——丢三落四(là)——落枕(lào)风雪载途观测(guān)——玄妙观(guàn)差异(chā)——差遣(chāi)——差错(chā)——参差(cī)孕育3、走近作者:教师提示:积累相关的文学常识(即名、时、籍、评、作)(一)下面请同学们根据个人喜好朗读、默读、略读、精读、跳读或者连读课文,快速准确地从课文中筛选整理信息接下来讨论下面几个问题:1.这篇课文介绍了什么知识?2.“大自然的语言”比喻什么?3.对照注解①,说说看,原文标题是《一门丰产的科学——物候学》,课文为什么把它改为《大自然的语言》?(二)1、(1)说明文要把事理说明得清清楚楚,让人读了容易理解,就必须讲究条理性。

请同学们围绕课文的中心——物候现象的介绍,划分段落,简要归纳段落大意。

(2)在解答第一题的基础上,引导讨论,然后归纳。

2、全文采用了什么说明顺序?1、在阅读实践中,我们常常会在大致理解内容之后,做一些读书摘要。

摘要,实质上就是对信息进行筛选,要把文章的要点或主要的内容摘录在卡片或笔记本上。

摘录的形式,可以是分条的提纲,也可以是浓缩的文字;可以摘引原文的重要语句,也可以用自己的话概括。

2.、今天我们先练习最简单的读书摘要;从课文中选出一些重要的语句,分条抄录在笔记本上,构成本文的“摘要”。

在有关的句子下划一条曲线。

关于《大自然的语言》教案集锦一、教学内容本节课选自教材《大自然的语言》章节,详细内容包括:大自然的语言概念、特点及应用;天气、动物、植物等自然现象的语言解读;人与自然和谐共生的理念。

二、教学目标1. 让学生了解大自然的语言,认识到自然现象背后的规律和智慧。

2. 培养学生运用大自然的语言解决实际问题的能力,提高观察、分析和创新能力。

3. 增强学生保护自然、珍惜资源的意识,树立人与自然和谐共生的观念。

三、教学难点与重点难点:大自然语言的解读与应用。

重点:了解大自然语言的概念、特点,学会观察、分析和运用自然现象。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、实物展示(如植物、动物标本等)。

五、教学过程1. 导入:通过展示大自然的美景图片,引导学生关注大自然,激发学生对大自然语言的学习兴趣。

2. 基本概念:介绍大自然的语言概念、特点,引导学生了解自然现象背后的规律和智慧。

3. 实践情景引入:(1)展示天气现象,如晴、雨、云、雾等,引导学生解读天气的语言。

a. 请学生举例说明天气对生活的影响。

b. 介绍天气现象的成因及预测方法。

(2)展示动物行为,如迁徙、筑巢、觅食等,引导学生解读动物的语言。

a. 请学生举例说明动物行为的意义。

b. 介绍动物行为与生态环境的关系。

(3)展示植物生长,如开花、结果、落叶等,引导学生解读植物的语言。

a. 请学生举例说明植物生长的周期。

b. 介绍植物生长与季节、气候的关系。

4. 例题讲解:以“如何根据大自然的语言预测天气变化?”为例,进行解题步骤讲解。

5. 随堂练习:让学生结合所学知识,分析实际生活中的自然现象,并尝试解读其语言。

强调大自然语言的重要性,提醒学生关注自然、保护环境。

六、板书设计1. 大自然的语言概念、特点2. 天气、动物、植物的语言解读3. 人与自然和谐共生七、作业设计1. 作业题目:(1)请举例说明大自然的语言在生活中的应用。

(2)谈谈你对人与自然和谐共生的理解。

2. 答案:(1)例:根据大自然的语言,农民可以预测天气变化,安排农事活动;登山者可以根据天气状况选择合适的登山时间等。

二、阅读理解(一)阅读下面文字,然后回答问题。

经度差异是影响物候的第二个因素。

经度之所以发生影响,是离海洋远近的关系。

凡是近海的地方,比同纬度的内陆,冬天温和,春天反而寒冷。

所以沿海地区的春天的来临比内陆要迟若干天。

如大连纬度在北京以南约一度,但在大连,连翘和榆叶梅的盛开都比北京要迟一个星期。

又如济南苹果开花在四月中或谷雨节,烟台要到立夏。

两地纬度相差无几,但烟台靠海,春天便来得迟了。

(1)这段文字说明的内容是______________________________ _____________(2)这段文字的中心句是第______句,这段文字是按______ ____顺序解说事理的。

(3)用大连和北京、济南和烟台相比有什么作用?答:___________________________________(4)文中运用了________、_________、________等说明方法。

(5)“凡是”“都”在文中有什么表达作用?答:________________________________(一)(1)影响物候的第二个因素经度的差异(2)第一句话按概括到具体的顺序解说事理。

(3)说明经度的差异影响物候的来临。

(4)举例子列数字作比较(5)表示没有例外,这样就准确地表达了经度对物候的影响。

(二)阅读下面文字,回答问题。

几千年来,劳动人民注意了草木荣枯、候鸟去来等自然现象同气候的关系,据以安排农事。

杏花开了,就好像大自然在传语要赶快耕地;桃花开了,又好像在暗示要赶快种谷子。

布谷鸟开始唱歌,劳动人民懂得它在唱什么:“阿公阿婆,割麦插禾。

”这样看来,花香鸟语,草长莺飞,都是大自然的语言。

(1)解释“据以安排农事”这句话的意思。

答:__________________________________________(2)找出两组反义词语写在下边。

答:____________________________________________(3)用“||”将这段文字分为三层。

大自然的语言知识点梳理大自然是人类存在的根源,我们的生命离不开大自然的馈赠和影响。

在大自然中,生物们通过各种方式进行交流和沟通。

这种沟通方式被称为自然语言。

本文将对大自然的语言知识点进行梳理,帮助读者更好地理解和欣赏大自然中的语言。

1. 动物的声音语言大自然中的动物凭借声音来进行交流,这是它们最基本的语言方式之一。

例如,鸟类通过鸣叫来标记自己的领地和吸引配偶;狗通过吠叫传递它们的需求和感受;猫则通过咕噜声表达满意和欢迎等。

不同种类的动物拥有各自独特的声音语言,这使得它们能够在繁衍、寻找食物和警告等方面进行有效的交流。

2. 植物的化学语言虽然植物没有声音器官,但它们通过一种称为挥发性有机化合物(VOCs)的化学物质在自然界中进行交流。

例如,当一棵植物被昆虫咬伤时,它会释放出一种特殊的化学物质,这些物质可以吸引天敌来捕食这些害虫,保护自己免受伤害。

在大自然中,植物之间也通过这种化学语言进行相互交流,以传递警告、合作和互惠等信息。

3. 雷暴的电信号语言雷暴是大自然中一种常见的气象现象,它产生的时候会伴随着闪电和雷鸣声。

这些闪电在大气中产生的强大电场和电流也被认为是一种语言。

雷暴中闪电的形状、颜色和频率等特征都可以传递不同的信息,例如暴风雨即将来临、气温变化等。

此外,雷声也可以通过声音的响度和音调来传递信息,例如距离的远近、风速的变化等。

4. 自然界的视觉语言除了声音和化学信号,大自然还通过色彩、形状和运动等方式进行视觉语言的交流。

例如,昆虫通常拥有鲜艳的花纹和颜色来进行伪装、警戒和求偶等行为;动物通过身体姿势和动作来传递威胁、亲和力和领地等信息。

此外,植物也利用花的形状、大小和香味等特征吸引传粉者,实现繁殖的目的。

5. 大自然的季节语言季节变化是大自然的一个重要特征,它用来传递时间和气候的信息。

例如,春天的温暖和花朵的盛开预示着冬季的结束和新生的开始;秋天的叶子转黄和温度的变化暗示着冬季的临近。

通过注意和理解大自然的季节语言,我们可以更好地适应和享受自然界的变化。

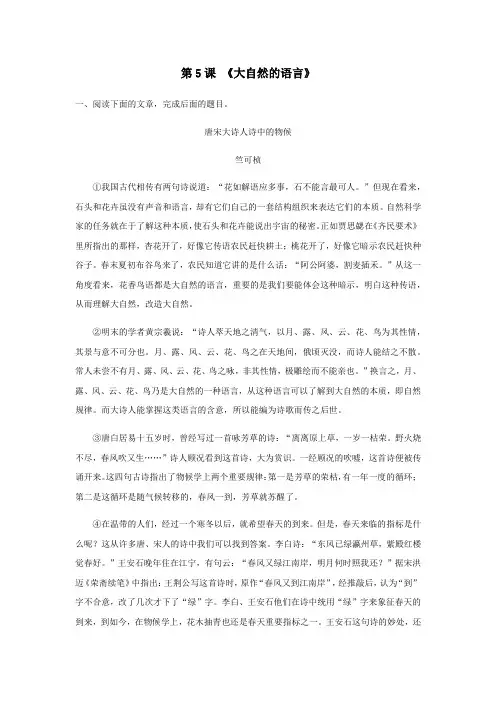

第5课《大自然的语言》一、阅读下面的文章,完成后面的题目。

唐宋大诗人诗中的物候竺可桢①我国古代相传有两句诗说道:“花如解语应多事,石不能言最可人。

”但现在看来,石头和花卉虽没有声音和语言,却有它们自己的一套结构组织来表达它们的本质。

自然科学家的任务就在于了解这种本质,使石头和花卉能说出宇宙的秘密。

正如贾思勰在《齐民要术》里所指出的那样,杏花开了,好像它传语农民赶快耕土;桃花开了,好像它暗示农民赶快种谷子。

春末夏初布谷鸟来了,农民知道它讲的是什么话:“阿公阿婆,割麦插禾。

”从这一角度看来,花香鸟语都是大自然的语言,重要的是我们要能体会这种暗示,明白这种传语,从而理解大自然,改造大自然。

②明末的学者黄宗羲说:“诗人萃天地之清气,以月、露、风、云、花、鸟为其性情,其景与意不可分也。

月、露、风、云、花、鸟之在天地间,俄顷灭没,而诗人能结之不散。

常人未尝不有月、露、风、云、花、鸟之咏,非其性情,极雕绘而不能亲也。

”换言之,月、露、风、云、花、鸟乃是大自然的一种语言,从这种语言可以了解到大自然的本质,即自然规律。

而大诗人能掌握这类语言的含意,所以能编为诗歌而传之后世。

③唐白居易十五岁时,曾经写过一首咏芳草的诗:“离离原上草,一岁一枯荣。

野火烧不尽,春风吹又生……”诗人顾况看到这首诗,大为赏识。

一经顾况的吹嘘,这首诗便被传诵开来。

这四句古诗指出了物候学上两个重要规律:第一是芳草的荣枯,有一年一度的循环;第二是这循环是随气候转移的,春风一到,芳草就苏醒了。

④在温带的人们,经过一个寒冬以后,就希望春天的到来。

但是,春天来临的指标是什么呢?这从许多唐、宋人的诗中我们可以找到答案。

李白诗:“东风已绿瀛州草,紫殿红楼觉春好。

”王安石晚年住在江宁,有句云:“春风又绿江南岸,明月何时照我还?”据宋洪迈《荣斋续笔》中指出:王荆公写这首诗时,原作“春风又到江南岸”,经推敲后,认为“到”字不合意,改了几次才下了“绿”字。

李白、王安石他们在诗中统用“绿”字来象征春天的到来,到如今,在物候学上,花木抽青也还是春天重要指标之一。

大班语言活动《大自然的语言》教案一、教学内容本节课选自大班语言领域教材第四章《大自然的朋友》,详细内容为第三节的《大自然的语言》。

通过本节课的学习,让学生了解大自然的语言,感受大自然的魅力,培养学生对自然的热爱。

二、教学目标1. 让学生掌握大自然中的几种常见语言,如鸟鸣、虫鸣、风雨声等。

2. 培养学生倾听大自然声音的能力,提高学生的观察力和想象力。

3. 激发学生对大自然的热爱,培养学生保护环境的意识。

三、教学难点与重点重点:大自然中的常见语言,如鸟鸣、虫鸣、风雨声等。

难点:培养学生倾听大自然声音的能力,激发学生对大自然的热爱。

四、教具与学具准备教师准备:录音机、磁带、卡片、挂图等。

学生准备:画笔、画纸、彩泥等。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)教师播放大自然的录音,让学生闭上眼睛,倾听大自然的声音。

引导学生说出自己听到的大自然语言,如鸟鸣、虫鸣、风雨声等。

2. 例题讲解(10分钟)教师展示挂图,讲解大自然中的常见语言,如鸟鸣、虫鸣、风雨声等。

结合教材内容,让学生跟读、模仿,加深对大自然语言的理解。

3. 随堂练习(10分钟)教师发放卡片,让学生根据卡片上的提示,用画笔、彩泥等学具表现出大自然中的语言。

学生相互交流、展示作品,分享自己的创作过程。

教师引导学生回顾本节课所学内容,让学生复述大自然中的常见语言。

同时,教育学生保护环境,热爱大自然。

六、板书设计1. 大自然的语言鸟鸣虫鸣风雨声2. 保护环境,热爱大自然七、作业设计1. 作业题目:画出你最喜欢的大自然语言,并简要介绍。

2. 答案:学生作品:一只小鸟在树上唱歌。

介绍:我喜欢小鸟的歌声,因为它的歌声让大自然变得更加美好。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:本节课通过实践情景引入、例题讲解、随堂练习等方式,让学生了解了大自然的语言,培养了学生对大自然的热爱。

但在教学过程中,部分学生对大自然语言的了解仍较浅显,需要在今后的教学中加强引导。

2. 拓展延伸:组织学生走进大自然,实地观察大自然中的各种语言,让学生在实践中加深对大自然语言的理解,培养学生保护环境的意识。

科学小品文《大自然的语言》一课的语言特点《大自然的语言》是一篇科学小品文,它讲述了大自然中的各种语言现象。

这篇文章的语言特点可以分为以下几点:

首先,文章使用了大量的形象、生动、具体的描写,以便让读者能够更加直观地感受到大自然中的语言现象。

例如,文章中写道:“在一片寂静中,一只青蛙‘呱呱’地叫了起来,它的‘呱呱’声像是在告诉我们,这里有一片湿地。

”这样的描写方式极具感染力,能够让读者更加深入地理解大自然中的语言。

其次,文章使用了大量的比喻和象征,以便让读者能够更加深入地理解大自然中的语言现象。

例如,文章中写道:“一只蝴蝶在花丛中舞动着翅膀,它的翅膀轻轻地拍打着,像是在跟花儿交流一样。

”这样的比喻和象征极具想象力,能够让读者更加清晰地感受到大自然中语言的神秘和美妙。

最后,文章使用了大量的科学术语和专业知识,以便让读者能够更加准确地理解大自然中的语言现象。

例如,文章中介绍了生物发出的振动信号、动物发出的声音信号等等,这些术语和知识点为读者提供了更加深入的科学知识。

综上所述,《大自然的语言》一课的语言特点主要表现在形象、生动、具体的描写、比喻和象征、科学术语和专业知识等方面,这些特点让读者更加深入地理解大自然中的语言现象。

- 1 -。

人教二年级语文期末复习课外阅读理解经典题型带答案解析(1)一、部编版二年级下册语文课外阅读理解1.小阅读大自然的语言别以为只有人才会说话,大自然也有语言。

这语言到处都有,仔细观察就能发现。

你看那天上的白云,就是大自然的语言。

白云飘得高高,明天准是晴天。

你看那地上的蚂蚁,也是大自然的语言。

蚂蚁忙搬家,出门要带伞。

蝌蚪在水中游泳,不就像黑色的“逗点”?大自然在水面上写着:春天来到人间。

大雁在编队南飞,不就像“省略号”一串?大自然在蓝天上写着:秋天就在眼前。

大树如果被砍倒,你会把年轮发现——一圈就是一岁,这也是大自然的语言。

你如果钓到大鱼,鱼鳞上也是圆圈——一圈就是一这岁,这又是大自然的语言。

大自然把“三叶虫”化石嵌在喜马拉雅山巅。

这是告诉人们:那儿曾是汪洋一片。

大自然把一块“漂砾”撒在江南的庐山。

那又在提醒大家:这儿有过冰川。

大自然的语言哪,真是妙不可言。

不爱学习的人看不懂,粗心大意的人永远看不见。

(1)画线句子的意思是。

A.蝌蚪像黑色的“逗点”B.蝌蚪不像黑色的“逗点”(2)短文写了哪三种大自然的语言?请填一填。

①蝌蚪水中游,是________来到人间。

②大雁南飞,是________就在眼前。

③大树被砍倒后,会出现年轮,这些年轮在告诉人们树的________。

(3)怎样才能找到“大自然的语言”?判断正误。

①爱学习,不粗心大意。

②爱学习,爱写字,不随意乱跑。

(4)大自然的语言真是妙不可言,下列“语言”你能“听”懂吗?①小蚂蚁搬家。

它在说:________。

②乌云布满天空。

它在说:________。

解析:(1)A(2)春天;秋天;年轮一年长一圈(3)对;错(4)快要下雨了;大雨马上到了【解析】2.小阅读站着写文章美国著名的作家海明威,一生写下了许多深受人们喜爱的作品。

他写作时有个怪毛病,就是喜欢用一只脚站着写文章。

一次,他的一位朋友来找他,见他又是用一只脚站着写字,就说:“我每次见你写文章总是这样,难道你不觉得辛苦吗?”海明威笑着回答道:“当然,坐着写是很舒服,但文章一写就长;站着写,腿一会儿就累了,逼着我把文章写得简短些……等到最后改文章时,我再坐到椅子上,舒舒服服的,把那些多余的东西删掉。

北皂学校初中部学案 七年级语文下第四单元 学期第46课时 备课时间:2018.5.8 授课时间:5.15设计者:王本强1班级: 姓名:课题:大自然的语言第一课时2.学习目标1、了解简单的物候知识,学习阅读科普文章.2、学习概括文章要点,学习准确、生动、优美 的说明语言。

【知识回顾】 1.我会读翩然 孕育 销声匿迹 风雪载途 连翘 我会解释 销声匿迹: 风雪载途: 周而复始: 草长莺飞: 次第:【合作探究】 二、师徒对研 师徒合作,整体感知。

1、 将课文分为四部分并概括说有的主要内容三、小组共研1、1.本文是一篇什么文章?说明对象是什么? 2.课题用了什么修辞手法?有何作用?能否改 为“物候与物候学”?3.从课文划分的这四个部分看,本文是按照什么说明顺序写的?【巩固练习】衰草连天 ——— 鬓毛衰 翘尾巴 ———翘首、连翘差异 ——差遣 ——差劲 ——参差 观测 ——道观 播种 耕种落叶 ——丢三落四 ——落枕课后反思:《大自然的语言》是一首文字浅显,文笔优美的知识性诗歌,从一些最为常见的现象入手为我们介绍了大自然语言的奥秘。

教学本课时,我首先留给学生充分朗读的时间,让学生们通过自读、同桌互读、指名读来初步理解课文内容,其次我又引导学生们边读边想象。

如读“多么像游动的逗号”时,想象春天来了,大脑袋、长尾巴的小蝌蚪在水中自由、欢快地游来游去,多么可爱,多么有趣!学生们边读着边想像着语句带给他们的快乐。

最后让学生们联系实际,读中感悟。

如:“不爱学习的人总也看不懂,粗心大意的人永远看不见”让学生们结合生活想想句子的意思,使学生们知道只有仔细观察,才会有所发现,并感悟到学习科学知识的重要性。

大自然的语言第一段仿写

大自然是一个神奇而奇妙的存在,她有着自己的语言和规律。

她在春天中展现出生的繁荣和生机勃勃,夏天里带来炙热的阳光和生命的繁衍;秋天中则是收获的季节,成熟的果实和变色的叶子,还有清冷的风;而寒冬则是万物蛰伏的时候,雪花飘舞,冰雕玉琢,人们齐心协力,共同度过这漫长的季节。

这一切都有着自己的语言,每一个细微的变化都能够传递出自然之音。

听一听大自然的语言,你会感受到她对生命的关爱,对世界的无限神秘。

大自然的语言教案小学一年级语文《大自然的语言》原文、教案及教学反思(优秀13篇)作为一名辛苦耕耘的教育工作者,通常会被要求编写教案,教案有利于教学水平的提高,有助于教研活动的开展。

快来参考教案是怎么写的吧!书读百遍,其义自见,本页是敬业的小编为家人们分享的小学一年级语文《大自然的语言》原文、教案及教学反思【优秀13篇】,希望对大家有一些参考价值。

《大自然的语言》教案篇一【教学目标】1.揣摩语言,体会本文语言准确严谨,生动优美的特色,增强学生的语言感悟力,并学习运用生动的语言说明事物。

2.学习阅读科普文章,了解简单的物候知识,积累丰富科学知识,开阔认知视野。

3.培养学生热爱大自然的情感和探索科学奥秘的兴趣,并养成注重观察、勤于思考的科学态度和习惯。

【教学重难点】1.采用不同形式的朗读,整体感知课文,能按照要求筛选相关信息并能准确简洁地概括文章要点,明确本文写作的条理性。

2.学习本文准确严谨、生动优美的语言,体会本文说明的生动性。

【课题安排】二课时【教学流程】一课时一、设情境,激发兴趣燕子呢喃,春风拂面,告诉我们春天来了;蝉声聒噪,烈日炎炎,告诉了我们夏天来了;田野金黄,落叶纷飞,告诉我们秋天来了;白雪皑皑,粉妆玉砌,漫天的雪花说着冬天的故事。

鱼鳞上的圆圈告诉了我们它的年龄,三叶虫的化石嵌在喜玛拉雅山巅,告诉我们这里曾是浩瀚的海洋。

其实人有语,物有声,大自然也会说话。

今天,让我们一起聆听《大自然的语言》吧。

二、读课文,解释词语1.融化:(冰、雪等)变成水。

2.萌发:种子、草木发芽。

萌、发同义。

3.次第:一个挨一个地。

4.呈现:显出、露出。

5.周而复始:形容不断地循环往复。

6.花香鸟语:形容大自然的美好景象,多指春天的风光。

7.物候:生物的周期性现象与气候的关系。

8.观测:本课指观察并测验。

9.悬殊:相差很远。

三、理清思路,整体感知1.自由快读全文——扫清字词障碍,整体把握课文内容。

2.自由朗读全文——揣摩文章的主要内容和行文思路。

5、大自然的语言(一)

教学目标:

1、知识目标:

A、学习阅读科普文章,了解简单的物候知识。

B.初步了解一些说明文的知识,掌握有条理地说明事物和举例说明的方法。

2、能力目标:

A.整体感知课文,能按照要求筛选相关信息并概括文章要点,逐步提高学生阅读科普文章的能力。

B.理清文章的说明顺序,探究事理说明文的写作技巧,引导学生有条理地说明事理。

C.揣摩语言,体会本文语言准确严谨、生动优美的特点,增强语言感悟力,并学习运用生动的语言说明事物。

3、情感、态度、价值观目标:

培养学生热爱大自然的情感和探索科学奥秘的兴趣。

二、教学重点

1.理清课文的说明顺序,体会说明的条理性,训练学生快速筛选信息,初步概括内容要点。

2.学习本文准确严谨、生动优美的语言,体会说明的生动性。

三、教学难点

1.理清决定物候现象来临的四个因素的说明顺序,并探究这样安排的好处。

2.概括物候学对于农业生产的重要意义,筛选提示性词语,进行全面概括。

四、教学方法与手段

本节课的教学充分体现了新课程标准的精神,即在学生的学习中,注重知识与能力、过程与方法,情感态度和价值观三个方面的共同发展。

教学方法具体如下:

1.朗读法。

生动的说明易于激发读者的阅读兴趣。

基于这一点,我引导学生采用多种形式的朗读,在朗读中感悟事理。

2.讨论法、点拨法。

引导学生充分发挥集体的智慧,自主学习、合作探究,共同分享合作的乐趣,感受成功的喜悦。

在学习过程中我做以适当的点拨。

3.竞赛激励法。

初中生有好胜心理,在训练学生快速筛选信息时,宜用此法,激发他们的参与热情和学习兴趣。

4.涵泳品味法。

对语言的理解运用尤须如此。

5.延伸拓展法。

采集几则农谚,说说它们包含的物候知识,便于把课堂学到的知识转化为能力。

本课以多媒体课件为辅助教学手段。

五、教学设想:

本单元说明文的教学是在前一单元基础上进行的,学生对说明文的体裁、说明顺序和说明方法已有一定了解。

因此,在教学本文时应引导学生了解本文说明的对象及其特征,理清说明的顺序、条理,理解说明事物时所运用的语言的特点。

全文用一个课时进行教学。

先引导学生分析课文,从总体上把握课文的内容和结构。

再引导学生对课文进行深入细致的讨论和研究,以进一步掌握本文的说明方法和语言特点。

六、教学过程:

第一环节:激发兴趣,导入新课。

(多媒体显示春、夏、秋、冬四幅美丽的

图画。

)

导语:春柳的飘逸,夏荷的袅娜,秋枫的激情,冬梅的傲岸,如诗如画,各具风韵,这就是物候现象。

今天我们就来学习一篇有关物候学知识的文章——《大自然的语言》。

《大自然的语言》的作者是我国著名的气象和地理学家竺可桢。

(板书文题和作者)

第二环节:朗读课文,整体把握文意

1、学生读(学生据个人喜好朗读、默读、略读、精读、跳读、连读)课文,然后根据要求,快速准确地筛选信息,整体把握文意。

师:下面请同学们根据个人喜好朗读、默读、略读、精读、跳读或者连读课文,快速准确地从课文中筛选整理信息。

找出屏幕上的问题的答案,准备抢答。

我们将看哪一大组的同学在抢答中答得又快又好!

(1)什么是大自然的语言?什么叫物候学?

(2)物候观察对农业有什么重要意义?

(3)决定物候现象来临的决定因素有哪些?

(4)研究物候学有什么意义?

第三环节:划分段落层次,理清文章的说明顺序

①由同学们的回答可知,本文按物候----物候学----物候观测对农业的意义----物候现象来临的因素----物候学研究的意义来说明事理,下面请同学们根据上面四题将课文的段落标示出来。

(根据学生回答屏幕显示答案。

)

②老师把研究物候学的意义放在开头可以吗?

(不行,它按逻辑顺序先提出本文的说明对象,接着说明它的重要性,然后说明它取决于什么因素,最后说明研究的意义。

这种说明顺序符合人对事物的认知规律,同时也使文章很有条理性。

这种条理性不仅表现于文章的整体,而且也表现在文章的局部。

)(逐个板书)

描述物象现象

大自然的语言作出解释逻辑

竺可桢推究原因顺序

阐明意义本质

第四环节:精读课文6~10段,探究局部的说明顺序和说明方法。

⑴自由读6--10自然段。

⑵回顾:决定物候现象来临的因素有哪几个? (纬度差异,经度差异,高下差异,古今差异)

(3) 重点阅读6-10段,理解物候现象的各个因素,各组派一个代表来解说这些因素:

⑷追问:为什么作者把纬度差异这个因素放在第一个来讲? 决定物候现象来临的四个因素的说明顺序能否调整? 这四个因素运用了什么说明顺序?这样安排有什么好处?

再追问:

明确:从主要到次要。

这四个因素是按照影响程度,由大到小依次排列的。

纬度影响最大,经度次之,高下差异又次之,古今差异最次。

另外,纬度和经度是在地球上位置的不同,第三个因素是同一个地点的高下差异,这三者都是空间因素,最后一个则是时间因素,从空间方面到时间方面又是一种排列顺序。

对四个因素的解说由第六自然段一个设问句“物候现象的来临决定于哪些因素呢?”引出,接下来用“首先”“第二”“第三”“此外”等连接

词,使这一部分层次井然,条理清晰,易于接受。

⑸为了更好地说明事理,我们有时还要注意说明方法,回忆一下我们学过哪些常用的说明方法?

(生)举例子,列数字,打比方,下定义,作比较,分类别......

(6)这段文字运用了哪些说明方法?

(生)举例子,下定义,作比较。

(过渡)我们了解了决定物候现象来临的四个因素后,老师想让同学们结合白居易的诗,说说这首诗中描绘的物候是由哪种因素引起的?

第四环节:揣摩语言,体会本文语言准确严谨、生动优美的特点

1.比较阅读。

为了清楚简洁地介绍事物,说明事理,说明文的语言必须做到准确。

但有时为了增强说服力,激发同学们的阅读兴趣,还要运用生动形象的语言说明事理,本文就是一个极好的范例。

(1)听读1--2自然段。

(2)多媒体出示:

一年有四季,春夏秋冬,周而复始。

每个季节都有独特的自然景观。

几千年来,劳动人民注意了自然现象同气候的关系,据以安排农事。

(3)让学生比较改文与原文不同的表达效果。

改文简洁,直白,缺乏吸引力,原文用语形象生动,富有表现力。

⑷本文语言准确严谨、生动优美,下面请同学们精读1、2自然段,以四人小组为单位展开讨论,具体说说这一段文字写得好,好在哪里?

学生各抒己见,用自己的语言描述阅读感受,言之有理即可,我给以适当的鼓励。

第一自然段中描写四季的词语不仅准确、生动、形象,而且配合十分恰当。

如“大地”——“苏醒”,“草木”——“萌发”,“花”——“次第开放”(写春天);“植物”——“孕育果实”(写夏天);“昆虫”——“销声匿迹”(写秋天);“衰草连天”,“风雪载途”(写冬天)。

虽然还没有接触到“物候”的概念,却让读者知道了物候的种种现象。

为进一步说明物候作了铺垫。

第二自然段写出了杏花“传语”、桃花“暗示”和布谷鸟“唱歌”与农事的关系,用拟人的笔调写来,十分生动,情趣盎然。

写人们常见的自然现象,语言准确,描写生动,自然而然地过渡到“物候”这一说明中心上来,写得甚有情趣。

第五环节:总结,布置作业。

1.总结:本文是一篇事理说明文,作者把一门科学--物候学介绍得浅显易懂,从具体到抽象说明了有关物候学的事理。

说明条理清晰,语言生动通俗,饶有趣味,全文采用逻辑顺序,思路清晰,语言准确而生动,是篇极有价值的文章。

2.布置作业:采集几则农谚,说说其中包含的知识。