中药敷脐治疗皮肤病

- 格式:docx

- 大小:13.24 KB

- 文档页数:2

(33)中药敷肚脐,暖身有奇效中药敷肚脐,暖身有奇效肚脐(也叫神阙)没有皮下脂肪,血管非常丰富,所以药物易于渗透、吸收,加上药物不受胃酶的干扰破坏,因此用药量少、见效快。

肚脐作为人体一个独特的给药途径,用药物贴敷或施以热熨等方法,有复元回阳、开窍固气之功能。

特别适合于有胃肠、肝脏疾病的患者,由于中药敷肚脐不经肝脏代谢,可减少毒副反应,因此是一独特而理想的给药途径,对危重病人口服药疗效不显著者,敷脐疗法可收奇效。

另外,有一种说法:《艾灸神阙(肚脐眼),万病自灭》!一、功能与原理肚脐有个孔,把药放在肚脐,用纱布把它封住去睡觉,药力就会进入到人体内。

为了增加药力,可每次取药末(药粉)适量,滴几滴醋调成硬糊状,敷于脐中,以纱布覆盖,用医用胶布固定(伤湿止痛膏等都可,用剪子剪一小块),这样能增强疗效。

皮肤敏感者可缩短敷脐时间。

用热性药外敷刺激神阙穴(肚脐),调动人体功能,舒筋活血,使身体气血畅通,让血液流速加快,增加人体热量,从而达到暖身的目的。

二、适用范围14岁以上男女均可,对年老者效果稍差。

三、配方花椒10克白胡椒60克肉桂20克附子5克炮姜10克陈皮5克。

四、制作将花椒,陈皮,胡椒,肉桂,附子,炮姜研末,密封备用。

五、方法敷药时将神阙穴(肚脐)周围擦洗干净,平卧,取配制好的药末(药粉)适量,(为了增加药力,可每次取药末(药粉)适量,滴几滴醋调成硬糊状)放入肚脐孔,用医用胶布(伤湿止痛膏等都可,用剪子剪一小块)盖住固定即可。

最好晚上睡觉前用,白天不需要拿下来。

一般保留6~12小时即可。

使用本方后,敷药的神阙穴(肚脐),会有一股暖流冲向全身,让人红光满面,精神倍增,冬季怕冷的朋友,请用此法。

注:生姜、干姜和炮姜本为一物,均能温中散寒,适用于脾胃寒证。

由于鲜干质量不同与炮制不同,其性能亦异。

生姜长于散表寒;干姜偏于祛里寒,为温中散寒之药;炮姜善走血分,长于温经而止血。

干姜:为姜的干燥根茎,性味辛、热。

具有温中散寒、回阳通脉、温肺化饮的功效。

什么是敷脐疗法_敷脐疗法的作用和功效敷脐疗法也被称为脐疗,是把合适的药物放入脐中,用胶布固定,让身体吸收药效,以起到防病治病的功效。

敷脐疗法具体有哪些内容呢?和店铺一起来了解一下吧!敷脐疗法的操作方法1.根据病情选定方药。

2.将选定的药物研细末,或作散剂用,或用调和剂调匀作膏剂用。

如为新鲜湿润药物,可直接捣如泥,作膏剂用。

3. 将患者脐部洗净擦干,然后将配制好的药粉或药膏置入脐中,然后用脐布或纱布垫敷盖固定。

4.根据病情,或l-2天换药二次,或3-5天换药1次。

敷脐疗法要辩证施治肝肾阴虚型:耳鸣、目眩、腰膝萎软、五心烦热、肋下隐痛、潮热盗汗、舌淡红、少苔无津、脉细数、治宜滋补肝肾。

脾肾阳虚型:面色苍白、畏寒肢冷、气弱懒言、少食纳呆、脘腹胀满、大便溏薄、舌淡苔白、脉沉弱无力,宜治温甚健脾。

气虚血淤型:面色白少华。

气弱懒言、心悸、气短、常自汗出、四肢不温。

腹部硬结疼痛拒按;周身困痛,肝脾肿大,脾齿血,肌肤甲错或便血、尿血、舌淡脉细或舌紫脉涩,治以益气活血逐淤。

邪毒肺型:咳嗽咯血,胸闷作痛、咽干发热、恶寒、四肢困痛、舌质红,少苔或紫暗、脉细数或涩,治以养阳益肺兼清邪毒。

肝气犯胃型:呕吐吞酸、暖气频繁,胸肋闷痛或刺痛,舌边红、苔薄腻、脉弦或细弦细,治宜舒肝和胃、降逆止呕。

脾胃虚弱型:面色光白,倦怠乏力,口干而不欲饮,饮食稍有不慎,既而呕吐,时作时止,四肢不温,大便溏薄。

舌质淡濡细弱。

宜治温中健脾和胃降逆。

治疗痛经当归、吴茱萸、乳香、没药、肉桂各50克,细辛10克,樟脑适量。

用法:先将当归、吴茱萸、肉桂、细辛水煎2次,煎液浓缩为糊状,混入溶于95%酒精适量的乳香、没药液,烘干后研细末,加樟脑适量备用。

于月经前3天取药粉5克,用黄酒调成稀糊状,外敷肚脐上,再用胶布固定,药干则调换1次,月经后3天取下。

每月1次,连续使用,直至痊愈为止。

治疗月经不调失笑散20克,当归、赤芍、木香、白芍各15克,红花10克,益母草、山楂各20克,姜汁、黄酒适量。

民间疗法—敷脐2.敷脐疗法2.1.含义:是将药物放在脐部,上面用胶布或纱布等覆盖固定,以防治疾病的一种外治方法。

敷脐疗法属中医外治疗法的范畴,可广泛应用于内、儿、妇、五官、皮肤各科常见疾病,不但见著于历代典籍,而且广泛流传应用于民间。

其疗效可靠,取材方便,操作简单,作用迅速而痛苦小,尤适用于儿童、妇女、老人等畏针忌药者,是群众乐于接受的一种治疗方法。

(505神功元气袋、贴肚脐治痔疮的肛泰等).它是以中医经络学说,脏腑学说为理论基础,根据病情需要,选择相应的药物治疗,制成膏、丹、丸、散、糊等剂型敷于脐部,通过疏通经络,调整脏腑功能,以达到防治疾病的目的。

特点:简、廉、效、安全。

最早见于《五十二病方》中已有肚脐填药、敷药、涂药及角灸脐法的记载,此可谓开脐疗实际运用之先河。

历代医家均有所发挥。

2.2.理论基础:先天之根、胎儿营养来源。

“神阙”穴,认为“脐通百脉”.2.3.常用药物和剂型:根据病情和体质不同而辨证之。

脐疗用药应遵循以下原则:①脐疗用药必须遵循辨证施治、选方用药的原则。

②所用药均应有一定的刺激性,但又不致发泡溃破,损伤皮肤。

③所用药物应气味俱厚,但有毒之品一定要控制用量,做到低毒高效。

④应注意选择具有浓烈芳香走窜性味的药物,以便增强药剂的皮肤穿透性。

⑤一般选用醋、酒、油、水等作调和剂,或以其减缓药物性味,或以其增强药物通达走窜之性,或以其调和赋形,也均是必不可少的。

散表寒:葱白、生姜、荆芥、紫苏等;温里寒:肉桂、附子、干姜等;消食积:莪术、莱菔、莪术等;驱虫积:乌梅、槟榔等;利尿:猪苓、大戟、甘遂等;理气:陈皮、木香等;活血:当归、川芎、丹参、红花等;补虚:人参、黄芪等;健脾:党参、白术、甘草等;泻实:大黄、巴豆等;泻火:黄连、黄柏、山栀等;消肿解毒类:蟾蜍、雄黄等。

剂型:脐疗法临床和民间流行的药物剂型有以下5种:1.散剂:将所用药物碾研成极细的粉末,直接填入脐内,用胶布或敷料固定。

2.膏剂:从中药中提取有效成分,加丹制成油膏,或将中药碾成极细末,配合香油、蜂蜡等炼制成膏,敷贴时加热烊化。

中药外敷治疗多种疾病敷脐疗法中药外敷疗法是将中草药切碎、捣烂,或加入一定辅料调成糊状后,敷于患处或特定穴位(常用的为神阙穴和涌泉穴),从而起到舒筋活络、祛瘀生新、消肿止痛、清热解毒等功效的一种外治法。

该疗法历史悠久,方简效捷,现重点介绍中药外敷神阙和涌泉。

【中药敷神阙】神阙即肚脐,此处皮肤是全身表皮角质层最薄,屏障功能最弱的地方,药物敷于此,易于穿透、弥散而被吸收,可发挥神奇的治疗作用。

药物敷脐后最好热敷半小时,可使局部毛细血管稍微扩张,促进药物吸收。

少数患者在初次用药时,脐周会隐隐作痛,或肠鸣软便,或呕恶不适,不必过于担心。

中药敷脐在临床上应用广泛,具体如下:(1)感冒:葱、姜、淡豆豉、盐各适量炒热敷脐。

(2)肠胃炎:生白芷末60克,小麦粉15克,食醋调糊敷脐。

(3)黄疸:茵陈、栀子、芒硝、大黄各30克,杏仁、常山、鳖甲、巴豆霜各12克,豆豉60克,共煎汁热敷于脐。

(4)便秘:生姜60克,豆豉15克,葱头3根,共捣敷脐。

(5)尿闭:葱、姜、蒜共捣敷脐中;或葱、车前子捣敷脐中;或用海金砂6克捣敷;或用鲜青蒿200至300克,捣烂敷脐。

(6)遗精:五倍子、牡蛎,盐水调敷脐中。

(7)腹胀:厚朴、枳壳等量研末,每次取0.3克,食醋调后敷脐。

【中药敷涌泉】涌泉穴位于足心,是人体最重要的养生穴位之一,中药敷涌泉蕴含着“上病下取,引火归原”之意,适应症广,简便验廉,可治疗感冒、呕吐、发热、火眼等病症,还可用于催产,具体应用如下。

(1)口腔炎:吴茱萸5至15克,研末,加适量陈醋调成糊状敷涌泉穴,24小时后取下。

也可用吴茱萸15克,胡黄连6克,大黄6克,生南星3克,研末,以醋调后敷涌泉穴,12小时后取下。

(2)小儿口角流涎:吴茱萸12克,胆南星4克,研末,用陈醋糊后敷涌泉穴;或用生南星9至12克,研粉,醋调后于临睡前外敷涌泉穴,连用2至4天。

(3)腮腺炎:吴茱萸9克,虎杖5克,紫花地丁6克,胆南星3克,研末,醋调后敷涌泉穴。

南怀瑾先生贴脐万病万消方威力大——真正花钱买不到的南怀瑾先生贴肚脐的万病方,南怀瑾先生说,这是道医方,可以调理肠胃,特别是手脚冰凉的人效果最好,老人用了可以长寿;

南怀瑾先生公布的处方,全是大热之药,桂圆肉、花椒以及艾绒,肚脐总理人体诸经百脉,可以通调周身之经气,其脐下无脂肪组织,皮肤筋膜直接相连,皮肤最薄,最易于药物皮肤吸收;

南怀瑾先生没有公布三种药的比例,我就根据直觉将桂圆肉、花椒以及艾绒按照2:1:1的比例配齐;为什么桂圆多一些呢因为我想药物要粘才好在脐下吸收,我将三药配齐放入家用粉碎机中粉碎,多打几次,三药自动在粉碎机中变成了球形的大药丸;

万病方可以长期用,一开始治病时可以给药量大一点,以后可以小剂量长期用,为什么要长期用呢因为我们每天都在生气每天都在怨人,产生的寒毒自然积聚在肠胃里,老人长期用自然可以长寿,因为脾胃为后天之本嘛,消化吸收的好,自然营养好,能活得长一些;

我分析南怀瑾先生的万病方除调理肠胃外,可以治疗痛经、寒性便秘就是喜欢喝热水,拉不出大便也不太难受、手脚冰冷、乙肝、感冒、寒性的肥胖等等;特别需要注意的是,此方晚上睡前贴,早晨一定要取出,千万别贪心;因为肚脐需要休息,才能吸收药,老贴着,肚脐该不工作了,还会发炎;

配药注意事项:

桂圆即超市中买的桂圆肉即可,花椒即家用炒菜用的花椒,艾绒以淡化色的优质艾绒,如果买不到优质艾绒,则可用清艾条代替;。

中药外敷治疗多种疾病敷脐疗法中药外敷疗法是将中草药切碎、捣烂,或加入一定辅料调成糊状后,敷于患处或特定穴位(常用的为神阙穴和涌泉穴),从而起到舒筋活络、祛瘀生新、消肿止痛、清热解毒等功效的一种外治法。

该疗法历史悠久,方简效捷,现重点介绍中药外敷神阙和涌泉。

【中药敷神阙】神阙即肚脐,此处皮肤是全身表皮角质层最薄,屏障功能最弱的地方,药物敷于此,易于穿透、弥散而被吸收,可发挥神奇的治疗作用。

药物敷脐后最好热敷半小时,可使局部毛细血管稍微扩张,促进药物吸收。

少数患者在初次用药时,脐周会隐隐作痛,或肠鸣软便,或呕恶不适,不必过于担心。

中药敷脐在临床上应用广泛,具体如下:(1)感冒:葱、姜、淡豆豉、盐各适量炒热敷脐。

(2)肠胃炎:生白芷末60克,小麦粉15克,食醋调糊敷脐。

(3)黄疸:茵陈、栀子、芒硝、大黄各30克,杏仁、常山、鳖甲、巴豆霜各12克,豆豉60克,共煎汁热敷于脐。

(4)便秘:生姜60克,豆豉15克,葱头3根,共捣敷脐。

(5)尿闭:葱、姜、蒜共捣敷脐中;或葱、车前子捣敷脐中;或用海金砂6克捣敷;或用鲜青蒿200至300克,捣烂敷脐。

(6)遗精:五倍子、牡蛎,盐水调敷脐中。

(7)腹胀:厚朴、枳壳等量研末,每次取0.3克,食醋调后敷脐。

【中药敷涌泉】涌泉穴位于足心,是人体最重要的养生穴位之一,中药敷涌泉蕴含着“上病下取,引火归原”之意,适应症广,简便验廉,可治疗感冒、呕吐、发热、火眼等病症,还可用于催产,具体应用如下。

(1)口腔炎:吴茱萸5至15克,研末,加适量陈醋调成糊状敷涌泉穴,24小时后取下。

也可用吴茱萸15克,胡黄连6克,大黄6克,生南星3克,研末,以醋调后敷涌泉穴,12小时后取下。

(2)小儿口角流涎:吴茱萸12克,胆南星4克,研末,用陈醋糊后敷涌泉穴;或用生南星9至12克,研粉,醋调后于临睡前外敷涌泉穴,连用2至4天。

(3)腮腺炎:吴茱萸9克,虎杖5克,紫花地丁6克,胆南星3克,研末,醋调后敷涌泉穴。

10次。

可温阳益气。

适用于大便不一定干硬,或虽有便意,但临厕努挣,乏力,挣则汗出短气,面色恍白,神疲肢倦,舌苔淡白,脉虚细等。

40、薄荷脑敷神阙,人就不会脾胃阴盛:多年的便秘和失眠,说话有口臭,脾气急。

这是典型的脾胃阴(火)盛我就教了她一种简便易行的外治法:我让她买50克薄荷脑,研碎,每次取适量用纱布包好,填入肚脐,再用胶布固定。

在填薄荷脑之前,先要把肚脐洗净。

每三天换一次。

这样,口气就会慢慢变得清新。

41、尿道发炎无法使尿排出,取蚯蚓两条,与少许食盐捣碎贴敷脐部,很快通尿。

42、治鼻炎---肚脐敷药;处方:党参10g,白术7g,干姜5g,炙甘草3g,扑尔敏2粒。

粉碎成细粉,填神阙穴。

43、小肠火、肚脐敷盐来按摩!(急性尿道炎),用自己的唾沫拌食盐,湿后放肚脐用手指转圈按摩,一分钟时间,症状就消失了,很灵验。

小肠火就是尿急、尿频、尿时疼痛不舒服。

这个偏方我听我们科室负责人说的,她说小时候就见母亲用唾沫沾盐研肚脐眼,问她母亲说是治小肠火的。

后来她也用过说研着研着不知不觉症状就消失了。

44、治疗女性血瘀:把生姜捣碎,与黄酒调和,用膏药贴在肚脐上,可以治疗女性血瘀。

注意贴膏药的时间不宜过长,防止刺激皮肤。

45、胃疼:香附5克,吴茱萸5克,金耳环5克,没有可用(细辛6克),带须根大葱,用法:碎粉用黄酒调匀,温热后贴于肚脐,用胶布固定,贴3-4小时,每日2次。

46、胃下垂:吴茱萸4克,黑附子4克,升麻4克,生姜。

用法:碎粉用黄酒调匀,温热后贴于肚脐,用胶布固定,贴2-3小时,每日2次,早晚。

47、肿瘤:(肺癌)白芥子5克,胆南星5克,僵虫5克,杏仁5克。

用法:碎粉用黄酒调匀,(用棉球吸饱药。

温热后贴于肚脐,用胶布固定贴3-4小时,每日2次48、一般失眠:千年陈樟3克,沉香3克,首乌5克,朱砂3克,莲子打成粉或打成泥,黄酒调匀,带须根大葱,温热后贴于肚脐,用胶布固定49、小孩便秘:黑白丑4克,甘遂4克,大黄4克。

古代名医脐疗医案脐疗,又称脐贴或脐敷,是古代中医的一种独特疗法。

它通过在脐部贴敷药物或施以针灸治疗,来达到调理身体健康的目的。

古代名医们通过实践和总结,积累了许多成功的脐疗医案,为后世医学研究提供了宝贵的经验。

在古代,脐疗广泛应用于各种疾病的治疗。

其中,一些医案对于特定疾病的治疗效果特别显著,成为古代名医的代表作。

以下将介绍几个古代名医脐疗医案。

第一位是东汉末年的名医华佗的脐疗医案。

据记载,华佗曾经治疗过一个患有高热、昏迷的病人。

他发现病人的脐部有红肿痕迹,猜测是病人吸入疫气导致的。

于是他在病人的脐部施以针灸,同时贴敷一种名为“白芷”的药物。

经过几天的治疗,病人的病情明显好转,最终康复。

这个医案展示了华佗对脐疗的深刻理解和熟练运用,也为后世的脐疗医学提供了重要的参考。

第二位是唐代名医孙思邈的脐疗医案。

据记载,孙思邈曾经治疗过一个患有痛经的女性患者。

他通过仔细观察发现,病人的脐部周围有一些淤血和疼痛的症状。

孙思邈认为这是病人子宫寒冷所致,于是他在病人的脐部贴敷了一种名为“乌糜”的药物,并施以针灸疗法。

经过一段时间的治疗,病人的痛经症状明显减轻,大大改善了生活质量。

这个医案展示了孙思邈对妇科疾病的独到见解和精准的治疗方法,也为后世的脐疗医学提供了重要的参考。

第三位是明代名医李时中的脐疗医案。

据记载,李时中曾经治疗过一个患有消化不良的患者。

他发现病人的脐部周围皮肤呈现发红和发热的症状,判断病人的消化系统功能紊乱。

于是他在病人的脐部施以针灸疗法,并贴敷一种名为“陈皮”的药物。

经过一段时间的治疗,病人的消化功能明显改善,食欲增加,体重恢复正常。

这个医案展示了李时中对脐疗的独到见解和临床经验,也为后世的脐疗医学提供了重要的参考。

以上介绍的只是古代名医脐疗医案中的几个代表,实际上还有许多其他医案同样具有重要的研究价值。

古代名医们通过对疾病的观察和研究,发现脐部与全身各个器官的联系,通过脐疗疗法调理人体的阴阳平衡。

个中药外敷肚脐偏方药物敷脐:独特而理想的给药途径对危重病人口服药疗效不显着者,敷脐疗法可收奇效;肚脐没有皮下脂肪,血管非常丰富,所以药物易于渗透、吸收,加上药物不受胃酶的干扰破坏,因此用药量少、见效快;肚脐作为人体一个独特的给药途径,用药物贴敷或施以热熨等方法,有复元回阳、开窍固气之功能;特别适合于有胃肠、肝脏疾病的患者,由于中药敷肚脐不经肝脏代谢,可减少毒副反应,因此是一条理想的给药途径.1 :天麻或天麻片穴位:神阙穴肚脐方法:从药店买来成块的天麻或中成药天麻片,打粉后填入肚脐内,外面用医用纱布和医用胶布固定;每天晚上贴,早晨取下;疗小叶增生的外敷方法小叶增生大概是女性朋友中最常见的疾病了;很多女性朋友都有过这样的经历:经常郁闷,便会发现自己一侧或两侧乳房中出现了肿块,摸上去感觉硬硬的,又很有韧性,有点儿像摸橡皮块的感觉,用手去推还能推动,这就是小叶增生;其实小叶增生不是什么大不了的疾病,大多数患上此症的女性朋友会在发病数月或一两年后自行缓解,无需治疗;不过,也有一小部分人是一直有着小叶增生的,虽然不痛不痒,但是乳房中有肿块,终究是一件让人心里不太舒服的事情,有些女性还总担心它会转化成肿瘤什么的,所以,我给大家提供一则可以帮助消除小叶增生的外治方法:把天麻打成粉填入肚脐内;友情提示:配合逍遥丸,效果更好2;胃气不足; 方法:取一粒健胃消食片或补中益气丸捣碎,填入肚脐,用医用纱布和医用胶布固定;每次贴12个小时,然后休息12个小时;3;肚脐敷药治疗鼻炎 ,处方:党参10g,白术7g,干姜5g,炙甘草3g,扑尔敏2粒;粉碎成细粉,填神阙穴4 ;自汗,盗汗 ,遗尿-----用五倍子打成粉贴在肚脐上 ;可用五倍子15克或五倍子30克、朱砂3克,焙干研细,睡前敷于肚脐或涌穴上治疗盗汗;5 ;失眠-----桑葚子煮汤;还可用归脾丸 ,贴在肚脐上 ;用医用纱布和医用胶布固定,晚上贴上,早上拿下来;6:十滴水滴肚脐,寒热两邪通吃,把十滴水滴在肚脐里,外面用医用纱布和医用胶布封盖,12个小时以后取下;夏天天气炎热,人们都喜欢吃生冷寒凉的瓜果、当时觉得很舒服,但时间久了,肠胃就容易受寒,呕吐或腹泻;很多人都找不到原因在哪儿,往往都是随便吃点什么止泻药就了事,殊不知,大热天过食寒凉之物所导致的肠胃问题可不是这么简单解决就万事大吉了,不注意的话,往往就此埋下了病根;既能祛寒,又能祛火,一滴入脐,正好对付暑天之火和食物之寒,寒热两邪通吃,治疗夏天出现的肠胃问题,效果特别好;7:前列腺肥大:白胡椒细辛各15克,研粉每次取药3克敷于肚脐处,外用麝香风湿膏盖上,3日换一次,10次为1疗程,后停2天继续1疗程,本方对前列腺肥大,小便淋漓难解而无湿热者,有较好的疗效;8:失眠:取五味子、远志、石菖蒲各10克,枣仁20克,红药3克;或三七、丹参各10克,石菖蒲、远志、硫磺各20克,红花6克,共同研成细末,均用40度白酒调成稠膏状,涂满肚脐,外用胶布固定,每晚换药1次;9、用附子、细辛研磨成细末,加姜汁调成膏状外敷肚脐;附子性卒热,有回阳救逆,补火助阳,散寒止痛功效;细聿性辛温,有祛风,散寒止痛,温肺化饮,宣通鼻窍功效;凡辨证属于阳气虚弱、真寒假热、上热下寒的疾病,都可以用此法来治疗; 糖尿病本病后期易出现四肢疼痛水肿、僵硬拘挛等表现,每到冬季则症状加重痛苦难忍;用以上药物敷脐治疗,每次12小时,2天1次;10、肛泰贴剂:其药物成分为地榆炭、五倍子、冰片、盐酸小檗碱、盐酸罂粟碱等,有凉血止血、清热解毒、燥湿敛疮、消肿止痛之效,用于内痔、外痔、混合痔等出现的便血、肿胀及疼痛;肛泰贴剂需外用,洗净脐部神阙穴,即肚脐眼周围皮肤,擦干,然后将贴剂胶布撕开,将药片对准脐部粘贴牢固,一次1片,一日1次;11、治疗高血压:吴茱萸敷肚脐,引火归元,补养脾阳很多高血压患者都受够了长期吃药的罪,说到吃药就头疼;这时我往往建议他们去药店买川芎和吴茱萸各30克,打成细末,混合,每次取5克左右,填在肚脐里,用麝香壮骨膏固定好;结果很多人用过后发现,这个办法竟比什么降压药都灵,而且还感觉腿脚有劲,头脑清爽;12: 慢性病防治:药物由中药防风、黄芪、肉桂各等份组成,碎成细末敷脐;先用75%酒精棉球消毒神阙,趁湿填入药粉克于肚脐内,外贴胶布盖住药物即可;3日换药1次,5~7次为一个疗程,可连续敷脐2~4个疗程;13:口腔溃疡:细辛粉末9-15 g,和水或蜂蜜调匀成糊剂,摊在纱布上,贴于脐部,至少3 d,溃疡面可结疤而愈合,有效率达93.4%;14:肚脐埋药丸治便秘神效:大黄,玄明粉,生地,当归,枳实各30克,陈皮,木香,槟榔,桃仁,红花各15克将上药研成细粉,每用20克用蜂蜜调成膏贴肚脐2天一换,又本方有很好的泻下通便的作用,如果是气虚可加党参20克;15:鼻窦炎:介绍用艾叶和白酒捣成一厘米厚,三厘米宽的圆糊饼状,贴在肚脐上,不过十来分钟, 鼻窦炎一般都是元气不足,寒凝鼻窍所致,而艾叶理气逐寒,通过白酒助力,定能把寒气驱散,恢复元气,特别是肚脐这个地方,对风湿,脾虚寒等症应该也有特效,所以记在此;不过有一点便秘者不宜,酒最好用高粱酒泡过的药酒;16:用桂圆肉一颗新鲜的叫龙眼,干的叫桂圆,花椒六、七颗,加上那个艾绒一同打烂,晚上睡觉的时候挑一点点,小指甲面那么大,放在肚脐里就行了;你不要小看我们的肚脐,肚脐会吸收的;胃病也好,各种病都好,身体需要就吸收进去了,不要的它不吸收; 寒性体质,脸上长青春痘, 痛经 , 腹泻 ,腰疼,喜好出汗的人,脾肾阳虚的人,常常感冒的人都可以一试; 一周将有好的消息;17:治痛经:取肉桂、炝姜、茴香各15克,研末,用米醋或黄酒调成糊状,敷于脐部,覆盖清洁消毒纱布l块,连用5~7天,痛经可愈;18: 治月经不调:取当归30克、红花15克、月季花15克,用茶叶水调,敷脐部;每次在月经之前1天敷脐,连敷5~7天,至月经干净为止;此方对少女月经不调疗效最好;19:心肾不交,肚脐敷贴交泰丸这里再给大家推荐一个肚脐敷贴的方法,用起来很简单,而且没有副作用;敷贴的药物是交泰丸,这个药来自于韩氏医通下卷,主要成分是黄连和肉桂,我们都知道,黄连是极其苦寒之药,而肉桂性热、温补,黄连苦寒以清心火,肉桂辛热以温肾阳,具体做法如下;黄连性寒,肉桂性热,将二者调和敷在肚脐里面,能够清心火,温肾阳,是治疗心肾不交的绝妙处方;交泰丸敷肚脐眼将适量的黄连末和肉桂末用蜂蜜调和为丸药,敷于肚脐里面,可使阴阳相接,心肾交合,所以取名为交泰丸,是自古以来治疗心肾不交的首选方药;每天晚上,将一丸药塞到肚脐里面,然后用纱布覆盖,用医用胶布固定,每晚换药1次;一般情况下,三天就可见到效果,再用四五天,坚持一个星期巩固疗效,便可以了;20:早泄治疗敷脐法露蜂房、白芷各10克,共研细末,醋调成稀糊状,临睡前敷肚脐神阙穴上,外用纱布覆盖,用胶布固定,每天或隔天敷药1次,连续3~5次,一般用药5~7天可愈;本方具有补肾固精、收敛止泄之效 ; 临床上可配制辛香液丁香10克、细辛6克、乙醇100毫升,浸泡3天用棉签蘸侵出液在性交前1小时涂于龟头及冠状沟部,以降低末梢神经感性,提高性交时的射精阈值,从而起到延缓射精的作用21::麻黄10克,杏仁9克,生石膏15克,甘草6克;主治:咳嗽气粗,咽痛,咯痰不爽,痰黏稠或黄,舌苔薄黄,脉浮滑;用法:将上药共研成细末,每次取药末3克,温水调黏糊敷脐部,外用纱布、胶布固定,每日换药1次;22:天冷不用愁中药敷脐暖身有奇效:使用本方后,就是在寒冷的冬天,你穿很少的衣服也不会冷,敷药的神阙穴肚脐,会有一股暖流冲向全身,让人红光满面,精神倍增;、配方:花椒10克白胡椒60克肉桂20克附子5克炮姜10克陈皮5克;敷药时将神阙穴肚脐周围洗干净,把药末撒在神阙穴肚脐里,在用麝香虎骨膏胶布贴上即可;23:治高血压:川芎 20克、白芷 20克、冰片2克.三味药,共研细末,用的时候,把药棉摊成薄片,取2克左右药粉,滴上几滴醋,不用太湿,包成一团,用最薄的一面,贴在肚脐上,外面白胶布最好用创可贴,最便宜的就行,不容易过敏固定,每天换一次,连用几天;24:天冷不用愁暖身有奇方:刺激神阙穴肚脐,调动人体功能,舒筋活血,让血液流速加快,增加人体热量,从而达到暖身的目的;花椒1g、胡椒4g、研末,密封备用;2:把药末撒在胶布麝香虎骨膏更好上,即可使用;贴一次7天左右有效;25:敷脐疗法还能治疗慢性病;对失眠者可用珍珠层粉、丹参粉、硫黄等混合敷脐;慢性肾盂炎,用胡椒7粒,麝香克研末后将药粉敷脐中,外盖胶布,10天换药一次,连敷3次,可使小便恢复正常;肝硬化腹水用利尿药无效时,可用芒硝60克、肉桂粉6克和匀敷扎脐部,能使小便量增加而腹水减少;高血压患者用朱砂6克,醋制白矾10克,降香6克混合研末敷脐,能使血压下降;小儿夜间遗尿,取7厘米长连须葱白3根,硫黄30克,共捣泥,睡前将药敷患儿脐上,用纱布覆盖,8-10小时后去掉,能防止小儿遗尿;26:妇女痛经:肉桂10克,吴茱萸20克,小茴香15克,共研细末,酒调敷脐上,用胶布固定,然后放上热水袋加温;使用几次后便可治愈;27:自汗、盗汗:五味子、五倍子各100克,共研细末,过筛,加白酒适量调匀,敷于脐中,用热水袋加温,每24小时换药1次;汗止药停;28:前列腺增生:取大黄10克,黄柏10克,土茯苓15克,蒲公英15克,乳香6克,川牛膝10克,炮山甲10克,王不留行10克;上药共研细末,以30%二甲基亚矾适量调成软膏,装玻璃瓶备用;每晚取药膏涂满肚脐,用医用胶布覆盖固定;10天为1个疗程,每疗程间隔3天;一般一个疗程见效,3个疗程小便如常;29:肚脐敷药治疗鼻炎:我用中药外敷神阙,没想到第一天晚上敷了半个晚上半夜里女儿把药揭开了之后,早晨起来,鼻子居然好多了;接下去连敷两个晚上;处方:党参10g,白术7g,干姜5g,炙甘草3g,扑尔敏2粒;粉碎成细粉,填神阙穴;:30:用田螺肉4个、大蒜去皮5瓣、车前子研末10克,共捣如泥,做饼敷脐,纱布覆盖,包扎固定,敷药8小时后去药,每日1次;此法可以利尿,适用于各种原因引起的水肿;一般3次可收效;31:中药敷脐外治类风湿性关节炎:麝香克;龙骨、虎骨、附子、雄黄、乳香、没药、胡椒、小茴、青盐等分为末; 将麝香入肚脐中,外用药末放麝香周边做圈围住,用槐树皮灸一百二十壮,中间不时的须换槐皮;注意事项:治疗中需注意避免风寒,戒油腻、生冷、酒色;32:治小腿肿:细辛粉末9-15 g,和水或蜂蜜调匀成糊剂, 贴于脐部,至少3 d,伤湿止痛膏固封,当天消肿;33:前列腺炎:可以缓解因前列腺炎所导致的疼痛;还可以用于治疗冷凉腹痛,小儿腹泻,男女老少都可以使用,没有副作用; 一个贴敷在肚脐上的小方子丁桂散:丁香克;肉桂1克研粉1:3加食醋拌用手捏成团,贴敷在肚脐上,固定.冷天7-8小时,热天3-4小时每天一次,一般贴一周34:前列肥大:白胡椒15克, 细辛15克,研末,取药3克,放脐窝中,外以麝香壮骨膏固封;3天换药1次,10次为一疗程,后停2天继续下疗程,前列腺肥大,小便淋漓,难解而无湿热者有较好的疗效;35:小孩腹泻——黑枣捣糊贴肚脐眼:除了发烧,小孩子还容易腹泻,这时候,可以把黑枣去核,捣成糊,贴在肚脐眼上,一晚上就有效果;如果是肚子痛,就拿胡椒粉和成糊,点上些醋,捏成小饼团,贴肚脐眼上;36:自汗或盗汗:用药物敷脐,通过神阙穴调节心肺肾之阴气,泄阴火,固阴精,使心肾相交,虚火下移,营卫调和,腠理固密,汗出自止;张氏用朱砂3克,五倍子9克,共研细为末,备用;用时先将脐心洗干净,然后将药末放入脐中,用大块胶布固定,每日换药1次;治疗各种盗汗症收到满意效果;37:水肿:但对于一些久病不任克伐者,或汤药难进者,用药物贴脐治疗有预想不到的效果;杜氏根据脐乃人体出生前摄取天然清气和水谷精微,排泄代谢产物之通道,皮内血管丰富,通透力强之理,用制甘遂、冰片各6克,研细为末,填脐,外用麝香追风膏固定;用于治疗因心力衰竭而引起的下肢或全身浮肿,正气极虚而邪气炽盛的危重症,收到满意效果;认为该法能调达气机,使紊乱的升降出入功能恢复正常,水邪得去而正气不伤;38:治疗肝硬化腹水:用麝香温脐散麝香克,阿魏、硼砂各6克,白酒500毫升,猪膀胱1具外敷脐部,方法是将上药共研细为末,与白酒同放进猪膀胱内,用细线扎紧外敷脐部,固定3天即可见效;共治疗肝硬化腹水15例,其中14例显效,1例无效;39:中成药脐疗治便秘:1大黄片方取本品2粒研为细未,置伤湿止痛膏中央,外敷肚脐孔处,固定,每日1换,连续3~5天;可清热导滞;适用于便秘,大便干结,小便短赤,面红身热,或兼有腹胀腹痛,口干口臭,心烦,舌红苔薄黄,或黄燥,脉滑数等;2补中益气丸取本品1粒,研为细末,敷于肚脐孔处,外用敷料包扎,胶布固定,每日换药1次,连续7~10次;可温阳益气;适用于大便不一定干硬,或虽有便意,但临厕努挣,乏力,挣则汗出短气,面色恍白,神疲肢倦,舌苔淡白,脉虚细等;40:薄荷脑敷神阙,人就不会脾胃阴盛:多年的便秘和失眠,说话有口臭,脾气急;这是典型的脾胃阴火盛我就教了她一种简便易行的外治法:我让她买50克薄荷脑,研碎,每次取适量用纱布包好,填入肚脐,再用胶布固定;在填薄荷脑之前,先要把肚脐洗净;每三天换一次;这样,口气就会慢慢变得清新;41:尿道发炎无法使尿排出,取蚯蚓两条,与少许食盐捣碎贴敷脐部,很快通尿;42:治鼻炎---肚脐敷药;处方:党参10g,白术7g,干姜5g,炙甘草3g,扑尔敏2粒;粉碎成细粉,填神阙穴;43:小肠火、肚脐敷盐来按摩急性尿道炎,用自己的唾沫拌食盐,湿后放肚脐用手指转圈按摩,一分钟时间,症状就消失了,很灵验;小肠火就是尿急、尿频、尿时疼痛不舒服;这个偏方我听我们科室负责人说的,她说小时候就见母亲用唾沫沾盐研肚脐眼,问她母亲说是治小肠火的;后来她也用过说研着研着不知不觉症状就消失了;44:治疗女性血瘀:把生姜捣碎,与黄酒调和,用膏药贴在肚脐上,可以治疗女性血瘀;注意贴膏药的时间不宜过长,防止刺激皮肤;45:胃疼:香附5克,吴茱萸5克, 金耳环5克,没有可用细辛6克,带须根大葱,用法:碎粉用黄酒调匀, 温热后贴于肚脐,用胶布固定,贴3-4小时,每日2次;万家灯火瑶医教授46:胃下垂:吴茱萸4克,黑附子4克,升麻4克,生姜;用法:碎粉用黄酒调匀, 温热后贴于肚脐,用胶布固定,贴 2-3小时,每日2次,早晚; 万家灯火瑶医教授47:肿瘤:肺癌白芥子5克, 胆南星5克,僵虫5克,杏仁5克;用法:碎粉用黄酒调匀 ,用棉球吸饱药;温热后贴于肚脐,用胶布固定贴 3-4小时,每日2次,万家灯火瑶医教授48:一般失眠:千年陈樟3克,沉香3克,首乌5克,朱砂3克,莲子打成粉或打成泥,黄酒调匀 ,带须根大葱, 温热后贴于肚脐,用胶布固定万家灯火瑶医教授49:小孩便秘:黑白丑4克,甘遂4克,大黄4克 ;碎粉用黄酒调匀 ;带须根大葱,温热后贴于肚脐,用胶布固定贴 3-4小时,每日2次,万家灯火瑶医教授50:小孩尿床:硫磺4克,益智仁4克,带须根大葱,用法:碎粉用黄酒调匀, 温热后贴于肚脐 ,用胶布固定,贴 2-3小时,每日2次;万家灯火瑶医教授51:肾气不足阴虚手足热:盗汗:女贞子,益智仁打成粉,贴于肚脐;万家灯火瑶医教授52:治疗胃溃疡:海螵硝4克,一点血4克,水田七4克;带须根大葱,用法:碎粉用黄酒调匀, 温热后贴于肚脐 ,用胶布固定,贴 3-4小时,每日2次;万家灯火瑶医教授53:气血亏虚所致的眩晕::黄芪、五味子各10g,研为细末,加清水适量调为稀糊状,外敷于肚脐孔处,敷料包扎,胶布固定,每日换药1次,连续3~5天;可健脾益气,适用于气血亏虚所致的眩晕; 54; 治阳痿效果很好:吴茱萸30克,细辛10克,共为细末.用上药适量,加温水调成糊状,每晚睡前敷于脐部,用胶布同定,晨起取下;治疗期间忌房事;55:尿毒症:新鲜牛胆汁与荞麦面和匀,敷在肚脐神阙穴上,3次而愈;56:遗尿病:白术、白芍、白矾、硫磺、甘草各等份,上药共研面葱汁调糊,敷于脐上3-5日再换一次;57:高血压的家庭调理:吴茱萸10克,川芎5克,白芷15克,王不留行15克;共研末,加浓茶汁调匀,敷于脐部,纱布覆盖,胶布固定,2~3日一换;58:5::5各种肾火:吴茱萸适量或细辛适量研末;用法:粉用食醋调匀, 温热后贴于肚脐,用胶布固定, 次日拿下;2-3天在贴于肚脐一次;养生堂59:鲜姜贴肚脐治婴幼儿拉稀:婴幼儿拉稀久治不愈,可把鲜姜剁成碎末,放在一块药布上,贴在肚脐处,用橡皮膏粘牢即可,此法立竿见影,屡试不爽;60:糖尿病:血糖296,尿糖4个加号,用1只牛苦胆汁将荞面10克调糊状,放冰箱储放贴在肚脐上,用胶布固定好,每日换1次,约30天,血糖195,尿糖4个加号没了;61:尿频尿急用花椒热敷肚脐:准备一点大粒盐、花椒和大料,把它们放进微波炉里热一下,然后取出用纱布包好,以能承受的温度热敷在自己的肚脐及关元穴脐下3寸处;只要长期坚持,许多泌尿生殖系统疾病都会得到好转;62:心肾不交导致失眠:腰部以下总感觉发冷,而且最近心烦意乱,手心发热,经常感觉口干舌燥,晚上也睡不好觉,不知道是怎么回事;从他的症状来看,很明显是心肾不交导致失眠,交泰丸敷肚脐眼将适量的黄连末和肉桂末用蜂蜜调和为丸药,敷于肚脐里面,每天晚上,将一丸药塞到肚脐里面,然后用纱布覆盖,用医用胶布固定,每晚换药1次;一般情况下,三天就可见到效果,再用四五天,坚持一个星期巩固疗效;63:治疗高血压:吴茱萸10克,川芎10克,辛夷10克,冰片5克,共研细末;+用药前将神阙穴肚脐擦洗干净,取散粉4~5克纳入脐中,外敷敷料胶布固定,3~4天换药一次 ;64:糖尿病:金匮肾气丸水调为膏贴敷于脐下;具有温肾补阳的功能,辨证用于肾阳虚证糖尿病患者有一定的降糖效果;药理实验表明金匮肾气丸中的山茱萸具有降糖作用;65:头疼:生石膏1克,白芷、川芎各0·5克;上药研末,置于神阙穴肚脐,再以伤湿止痛膏封闭;疗效此方治疗偏头痛56例,收效迅速;66:治疗手脚冰凉、怕冷的偏方: 1克花椒粉、4克胡椒粉混合后拌匀,取适量填肚脐里,尽量塞满,外用风湿用的胶布固定住,三天换一次;也可以用适量黄酒调匀,搓成丸放肚脐里,外用胶布固定;一定要密封好,不能外露;此方老幼皆宜,而且对肠胃不好也大有益处;67:治疗偏头痛:生石膏1克,白芷、川芎各0·5克;上药研末,置于神阙穴肚脐,再以伤湿止痛膏封闭中药敷脐治疗男科病脐疗是中医的特色之一;脐又名“神阙”,中医认为脐能内联十二经脉、五脏六腑、四肢百骸;脐部更与人体生殖系统紧密相连,故脐部用药,可提升人体阳气,促进腺体内分泌,增强性腺机能;一、阳痿1.吴茱萸、白胡椒各等份,共研细末,装瓶备用;使用时每次取药末适量,用唾液少许调成糊状,外敷肚脐,用纱布覆盖,胶布固定;每日换药1次,10日为1个疗程,连续3~5个疗程;2.小茴香、炮干姜各5克,共研细末,加食盐少许,用蜂蜜或蛋清、人乳调成稀糊状,外敷肚脐,用纱布覆盖,胶布固定;每日换药1次,7日为1疗程,连续2~3个疗程;二、早泄1.露蜂房、杭白芷各10克;将二药共研成细末,再用米醋适量调成稀糊状,填于肚脐处,外用伤湿止痛膏固定;隔日换药1次,连用3~5次;2.吴茱萸、五倍子各等份;将二药共研细末,装瓶备用;使用时每次取药末适量,用米醋少许调成稀糊状,外敷于肚脐,纱布覆盖,胶布固定;每日换药1次,1周为1个疗程,连用1~2个疗程;三、遗精1.五倍子10克,白芷5克,共研细末,用米醋适量调成稀糊状,外敷肚脐,纱布覆盖,胶布固定;每日1换,连续7~10次;2.五倍子10克,研为细末,用米醋适量调成稀糊状,摊于白布上,外敷肚脐,胶布固定;夏季每日1换,冬季隔日1换,连续7~10次;四、不射精症1.冰片1克,王不留行子7粒,共研细末,填于肚脐处,外用麝香止痛膏固定;3日更换1次,连续7~10次;2.麻黄适量,研为细末,用米醋调成稀糊状外敷肚脐处,用纱布覆盖,胶布固定;每日1次,连续7~10日;五、阳强1.取中成药知柏地黄丸适量,研为细末,用淡盐开水调成糊状,外敷肚脐处,以纱布覆盖,胶布固定;每日换药1次,连敷7~10天;2.取黄连、知母、栀子、青皮、白芷各10克,川楝子20克,丁香6克,共研细末,装瓶备用;使用时每次取药粉适量,以水调成糊状,填入脐中,纱布覆盖,胶布固定,每日换药1次,连敷7~10天;六、缩阳症1.白胡椒49粒,连须葱头49个,百草霜1撮;将胡椒、连须葱头先捣成糊状,加入百草霜再捣匀,分成两份摊在两块2×3平方厘米的布上;1块贴在肚脐上,1块贴在龟头上,用线捆住,少顷即愈;2.将葱白微捣,炒热,用两块布分别包好,轮换熨肚脐,药冷后即换;每日1次,10天为1疗程;七、慢性前列腺炎1.白胡椒7粒,麝香克;先将麝香研成细末纳入肚脐,再将胡椒研为细末覆盖其上,外盖小白纸,用胶布固定;每隔7~10日换药1次,连续2~3次;2.麝香1克,香附9克,乌药、元胡、小茴香各6克,共研细末,装瓶备用;使用时取药末适量,用清水调匀外敷于肚脐处,纱布覆盖,胶布固定;隔日1次,4次为1疗程,连用3个疗程;八、前列腺肥大1.独头蒜1个,山栀子3个,食盐少许,共捣烂成糊状,外敷于肚脐处;每日1换,连续5~7次;适用于前列腺肥大所致尿潴留;2.芒硝、明矾各等份,共研细末,拌匀;将墨水瓶盖的盖顶去掉,仅留外圈,放在肚脐正中,将二药填满瓶盖圈,再用冷水滴入药中,以药物湿润、水不外流为度,上用胶布固定,使其溶化完为止;每日1次,连用5~7次;适用于前列腺肥大所致的尿潴留;。

中医肚脐敷药治百病(下)85、各种原因引起的水肿用田螺肉4个、大蒜(去皮)5瓣、车前子(研末)10克,共捣如泥,做饼敷脐,纱布覆盖,包扎固定,敷药8小时后去药,每日1次。

此法可以利尿,一般3次可收效。

86、中药敷脐外治类风湿性关节炎麝香1.5克;龙骨、虎骨、附子、雄黄、乳香、没药、胡椒、小茴、青盐等分为末。

将麝香入肚脐中,外用药末放麝香周边做圈围住,用槐树皮灸一百二十壮,中间不时的须换槐皮。

注意事项:治疗中需注意避免风寒,戒油腻、生冷、酒色。

87、治疗女性血瘀把生姜捣碎,与黄酒调和,用膏药贴在肚脐上,可以治疗女性血瘀。

注意贴膏药的时间不宜过长,防止刺激皮肤。

88、小孩腹泻——黑枣捣糊贴肚脐眼除了发烧,小孩子还容易腹泻,这时候,可以把黑枣去核,捣成糊,贴在肚脐眼上,一晚上就有效果。

如果是肚子痛,就拿胡椒粉和成糊,点上些醋,捏成小饼团,贴肚脐眼上。

89、自汗或盗汗用药物敷脐,通过神阙穴调节心肺肾之阴气,泄阴火,固阴精,使心肾相交,虚火下移,营卫调和,腠理固密,汗出自止。

张氏用朱砂3克,五倍子9克,共研细为末,备用。

用时先将脐心洗干净,然后将药末放入脐中,用大块胶布固定,每日换药1次。

治疗各种盗汗症收到满意效果。

90、水肿但对于一些久病不任克伐者,或汤药难进者,用药物贴脐治疗有预想不到的效果。

杜氏根据脐乃人体出生前摄取天然清气和水谷精微,排泄代谢产物之通道,皮内血管丰富,通透力强之理,用制甘遂、冰片各6克,研细为末,填脐,外用麝香追风膏固定。

用于治疗因心力衰竭而引起的下肢或全身浮肿,正气极虚而邪气炽盛的危重症,收到满意效果。

认为该法能调达气机,使紊乱的升降出入功能恢复正常,水邪得去而正气不伤。

91、治疗肝硬化腹水用麝香温脐散(麝香0.6克,阿魏、硼砂各6克,白酒500毫升,猪膀胱1具)外敷脐部,方法是将上药共研细为末,与白酒同放进猪膀胱内,用细线扎紧外敷脐部,固定3天即可见效。

共治疗肝硬化腹水15例,其中14例显效,1例无效。

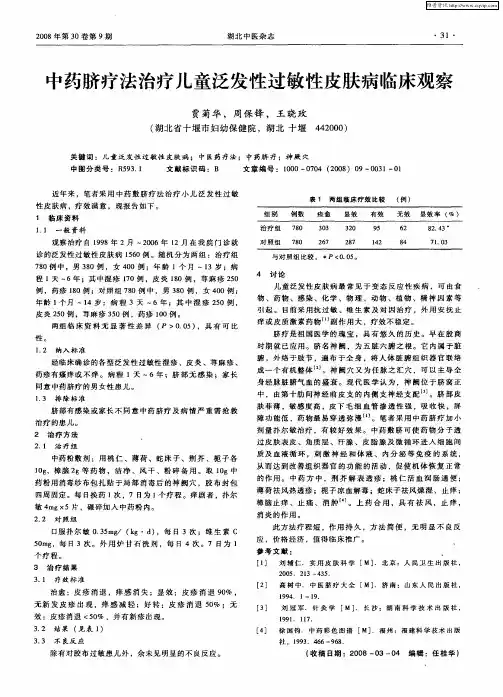

中药敷脐加保留灌肠治疗银屑病31例疗效观察(作者:___________单位: ___________邮编: ___________)作者:李卫红黄芍谭小燕董嘉蓝何展旺叶萍蔡美【摘要】[目的]观察中药敷脐与保留灌肠治疗银屑病的临床疗效。

[方法]全部病例62例,分为两组,每组31例。

治疗组采用中药敷脐与保留灌肠并局部涂药的方法治疗,对照组采用局部涂药治疗,两组均以2个月为1疗程。

观察两组各项安全性及疗效性指标并进行比较。

[结果]两组有效率有显著性差异,且治疗组大于对照组。

另外各项指标治疗组明显优于对照组,且有统计学意义。

[结论]中药敷脐与保留灌肠对银屑病有较好的治疗效果。

【关键词】银屑病中药敷脐保留灌肠疗效Abstract:[Objective] To observe the clinical effect of psoriasis treated with Chinese drugs hilum application and preservation enema. [Method] Divide 62 cases into 2 groups with 31 cases in each group. The treatment group takes Chinese drug hilum application, preservation enema and focalapplication. The control one only focal application; both for 2 months as a course. Observe both groups safety and cure effect indexes for comparison. [Result] There’s marked difference between them on effective rate, treatment group is larger than control one. Besides, various indexes are better than control group too, with statistical meaning. [Conclusion] The said method has good cure effect on psoriasis.Key words:Chinese drug application; preservation enema; psoriasis; cure effect银屑病即中医之“白疕”,是国内外皮肤领域重点研究防治的疾病之一[1]。

中药敷脐治疗皮肤病

药物敷脐治疗皮肤病属于中医的外治法范畴。

肚脐在中医经络学中命名“神阙穴”,是任脉上的一个重要穴位,脐为先天之命蒂,后天之气舍,是人体经气之汇,五脏六腑的根本。

敷脐治疗皮肤病的作用机制在于增强机体的非特异性免疫力,调节免疫功能和内分泌功能,降低其过敏性,增强网状内皮系统功能,激发机体调节作用,使某些抗体生成。

敷脐治疗与内治一样,需要在辩证论治的理论指导下,对症用药,来调整脏腑,平衡阴阳。

皮肤科常用此法治疗各种皮炎、湿疹、皮肤瘙痒症、硬皮病、黄褐斑、带状疱疹及后遗神经痛、银屑病、痤疮、毛囊炎等等。

1. 治疗一般荨麻疹:常选用生地、赤茯苓、牛蒡子、白鲜皮、银花、薄荷、荆芥、白蒺藜等。

用麻油调成糊状。

2. 治疗寒冷性荨麻疹:常选用五倍子、地肤子、硫磺、肉桂、木香、露蜂房、白芷、麻黄等。

用黄酒调成糊状。

3. 治疗老年性皮肤瘙痒症:常选用红花、桃仁、杏仁、生栀子、荆芥、地肤子等,用蜜调成膏状。

4. 治疗湿疹:常选用苦参、黄连、黄柏、荆芥。

防风、马齿苋、银花、地骨皮、白矾等。

用麻油调成糊状。

5. 硬皮病:常选用麝香、丹参、当归、红花、桂枝、地龙、黄芪、小茴香、艾叶等。

用蜜或黄酒调成膏状。

6. 治疗黄褐斑:常选用柴胡、香附、白芍、栀子、白芷、苡米、冬瓜仁、丹参、白附子、冰片等,用醋调成膏状。

7. 带状疱疹及后遗神经痛:常选用香附、木香、川芎、赤芍、雄黄、吴茱萸、花椒、冰片、山奈等。

用黄酒或食醋调成膏状。

8. 治疗银屑病:常选用升麻、大枫子、丹参、冰片、葛根、,赤芍、生地、地榆等,用麻油调成糊状。

9. 治疗痤疮:常选用菊花、连翘、生地、黄连、柴胡、丹皮、花粉、山慈菇、决明子等。

用麻油或蜜调成膏状。

10. 治疗神经性皮炎:当归、丹参、大枫子、苦参、石菖蒲、皂角刺、夏枯草、佛手等。

用麻油或食醋调成糊状。

敷脐方法操作非常简单,用清水将肚脐擦洗干净,将已经调制好的药物填入脐窝,以药物填平为度,再用橡皮膏盖上贴牢,保留数小时。

但是注意橡皮膏应尽量贴紧密闭,以防止药物药性的外泄,敷脐期间密切观察用药后反应,防止皮肤起泡溃烂,如有明显瘙痒及烧灼感,则应及时取下,并对症处理。