哈工大机械精度设计互换性与测量技术5教学教材

- 格式:ppt

- 大小:1.88 MB

- 文档页数:26

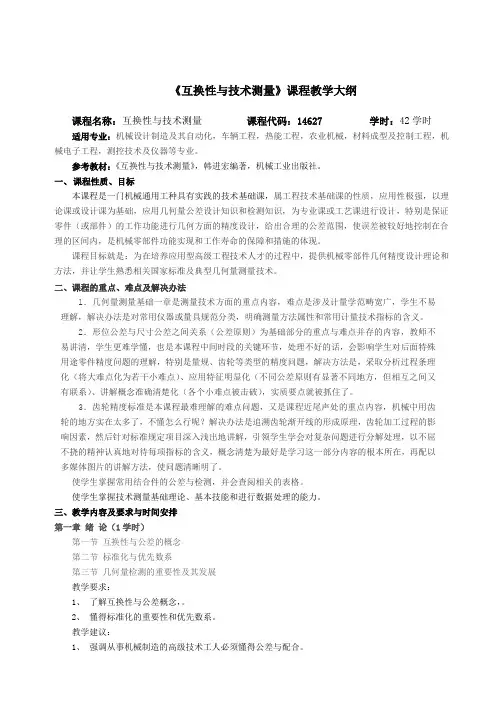

《互换性与技术测量》课程教学大纲课程名称:互换性与技术测量课程代码:14627 学时:42学时适用专业:机械设计制造及其自动化,车辆工程,热能工程,农业机械,材料成型及控制工程,机械电子工程,测控技术及仪器等专业。

参考教材:《互换性与技术测量》,韩进宏编著,机械工业出版社。

一、课程性质、目标本课程是一门机械通用工种具有实践的技术基础课,属工程技术基础课的性质,应用性极强,以理论课或设计课为基础,应用几何量公差设计知识和检测知识,为专业课或工艺课进行设计,特别是保证零件(或部件)的工作功能进行几何方面的精度设计,给出合理的公差范围,使误差被较好地控制在合理的区间内,是机械零部件功能实现和工作寿命的保障和措施的体现。

课程目标就是:为在培养应用型高级工程技术人才的过程中,提供机械零部件几何精度设计理论和方法,并让学生熟悉相关国家标准及典型几何量测量技术。

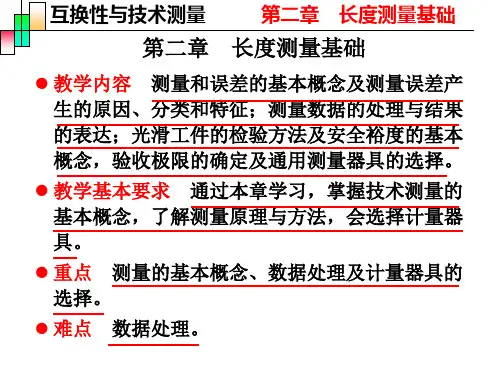

二、课程的重点、难点及解决办法1.几何量测量基础一章是测量技术方面的重点内容,难点是涉及计量学范畴宽广,学生不易理解,解决办法是对常用仪器或量具规范分类,明确测量方法属性和常用计量技术指标的含义。

2.形位公差与尺寸公差之间关系(公差原则)为基础部分的重点与难点并存的内容,教师不易讲清,学生更难学懂,也是本课程中间时段的关键环节,处理不好的话,会影响学生对后面特殊用途零件精度问题的理解,特别是量规、齿轮等类型的精度问题,解决方法是,采取分析过程条理化(将大难点化为若干小难点)、应用特征明显化(不同公差原则有显著不同地方,但相互之间又有联系)、讲解概念准确清楚化(各个小难点被击破),实质要点就被抓住了。

3.齿轮精度标准是本课程最难理解的难点问题,又是课程近尾声处的重点内容,机械中用齿轮的地方实在太多了,不懂怎么行呢?解决办法是追溯齿轮渐开线的形成原理,齿轮加工过程的影响因素,然后针对标准规定项目深入浅出地讲解,引领学生学会对复杂问题进行分解处理,以不屈不挠的精神认真地对待每项指标的含义,概念清楚为最好是学习这一部分内容的根本所在,再配以多媒体图片的讲解方法,使问题清晰明了。

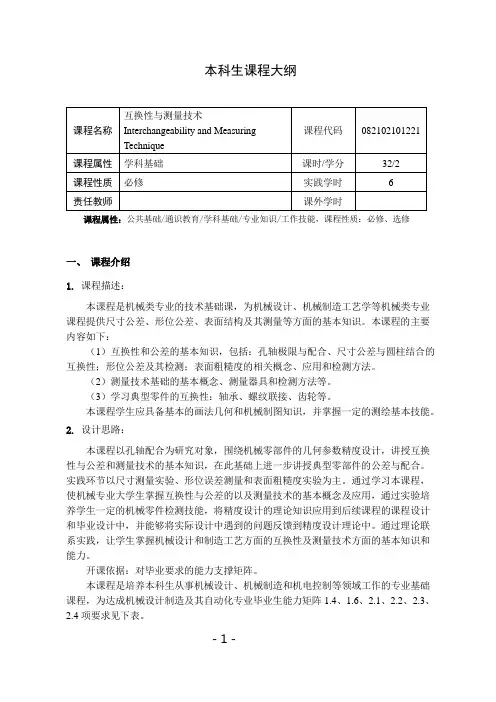

本科生课程大纲课程属性:公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能,课程性质:必修、选修一、课程介绍1.课程描述:本课程是机械类专业的技术基础课,为机械设计、机械制造工艺学等机械类专业课程提供尺寸公差、形位公差、表面结构及其测量等方面的基本知识。

本课程的主要内容如下:(1)互换性和公差的基本知识,包括:孔轴极限与配合、尺寸公差与圆柱结合的互换性;形位公差及其检测;表面粗糙度的相关概念、应用和检测方法。

(2)测量技术基础的基本概念、测量器具和检测方法等。

(3)学习典型零件的互换性:轴承、螺纹联接、齿轮等。

本课程学生应具备基本的画法几何和机械制图知识,并掌握一定的测绘基本技能。

2.设计思路:本课程以孔轴配合为研究对象,围绕机械零部件的几何参数精度设计,讲授互换性与公差和测量技术的基本知识,在此基础上进一步讲授典型零部件的公差与配合。

实践环节以尺寸测量实验、形位误差测量和表面粗糙度实验为主。

通过学习本课程,使机械专业大学生掌握互换性与公差的以及测量技术的基本概念及应用,通过实验培养学生一定的机械零件检测技能,将精度设计的理论知识应用到后续课程的课程设计和毕业设计中,并能够将实际设计中遇到的问题反馈到精度设计理论中。

通过理论联系实践,让学生掌握机械设计和制造工艺方面的互换性及测量技术方面的基本知识和能力。

开课依据:对毕业要求的能力支撑矩阵。

本课程是培养本科生从事机械设计、机械制造和机电控制等领域工作的专业基础课程,为达成机械设计制造及其自动化专业毕业生能力矩阵1.4、1.6、2.1、2.2、2.3、2.4项要求见下表。

- 1 -课程内容包括三个模块:孔轴配合的互换性、几何量测量技术基础、典型零件的公差与配合及选用。

(1)孔轴配合的互换性本模块内容为本课程的理论基础,以孔轴配合为研究对象,结合相关孔轴配合的国家标准,重点讲授广义孔和轴的基本术语、尺寸公差带和配合公差带的概念;讲授形位公差和公差原则的基本概念以及部分形位公差的评定和检测方法;讲授表面粗糙度的基本概念和评定方法及其表面粗糙度的检测方法、检测仪器等。

互换性与技术测量第五版教学设计一、引言互换性与技术测量是制造业中的核心概念,但很多人对于它们的理解并不全面。

因此,本文旨在介绍互换性与技术测量的相关内容,并提出适用于第五版的教学设计。

二、互换性1. 定义互换性是指在无需加工或调整的情况下,零件与装配件之间能够精确地互换的能力。

它也是评价零件和装配件质量的重要指标。

2. 影响因素•加工精度•材料质量•尺寸设计•环境条件•人为因素3. 互换性的应用互换性在制造业中应用广泛,特别是在机械零件制造中应用最为广泛。

它可以提高生产效率、减少生产成本,提高产品质量等。

因此,互换性是现代制造业不可或缺的一部分。

4. 互换性的检测方法检测互换性的方法主要有三种:外观检验法、测量检验法和功能检验法。

其中,测量检验法是应用最广泛的一种方法。

三、技术测量1. 定义技术测量是指应用理论基础与现代科学技术手段,对工程技术领域中所涉及的各类物质、现象、信息等进行确定、表达与传递的一门技术。

2. 技术测量的特点技术测量具有以下特点:•精确性高;•重复性好;•可靠性强;•适用范围广。

3. 技术测量的分类技术测量按照被测量的物理量不同,可以分为长度测量、角度测量、质量测量、温度测量等多种类型。

4. 技术测量的应用技术测量在制造业中应用广泛,包括以下方面:•零部件检测•产品检验•质量控制•环保监测•工程设计四、教学设计1. 教学目标通过本课程的学习,学生应掌握以下知识和技能:•掌握互换性和技术测量的基本概念;•了解互换性的检测方法和技术测量的分类;•能够运用互换性与技术测量的知识,解决实际问题。

2. 教学内容本课程的教学内容包括以下主题:•互换性及其应用;•技术测量及其应用;•检测方法及案例分析;•案例研究和实践操作。

3. 教学模式本课程采用讲授、案例分析和实践操作相结合的教学模式。

在讲授环节,重点讲述互换性和技术测量的基本概念、分类、应用和检测方法。

在案例分析环节,引导学生通过实例演练运用所学知识解决实际问题。

![互换性课件哈工大(威海)_第5章_表面粗糙度轮廓及其检测[17P][364KB]](https://uimg.taocdn.com/ba79ed224b73f242336c5f0a.webp)

《互换性与技术测量》课程教学大纲

二、课程简介

本课程是机械类各专业的一门重要的技术基础必修课程,本课程的基本

学问在后续课程和机械工程中有着广泛的应用。

本课程的任务是使学生获得

机械零件几何精度和相互协作的基础理论,驾驭几何参数测量的基本技能。

为课程设计、毕业设计、将来的技术工作打下基础。

三、课程教学目标(精炼概括3-5条目标,本课程教学目标须与授课对象的专业培育目标有肯定的对应关系)

1、使学生驾驭互换性的基本概念和有关公差协作的术语和定义。

2、使学生熟识有关公差协作标准的基本内容和具有对机械零件设计有关公差协作选择应用的实力。

3、使学生熟识技术测量基础学问,了解主要测量工具的原理和运用, 具有对机械零件的一般几何量作技术测量的初步实力。

1

四、课程进度表

2

(二)实践教学进程表

3

五、成果评定方法及标准

六、学院教学指导委员会审查看法

4。

互换性与技术测量第五版教学大纲一、课程概述互换性与技术测量是机械设计、制造和检验中的基础课程之一。

该课程旨在让学生了解和掌握测量方法和技术,掌握零件互换性的基本理论和测量方法,提高学生的技术实践能力和应用能力,为将来的机械设计和制造工作奠定坚实的基础。

二、教学目标1.掌握相关测量仪器的使用和测量方法,包括卡尺、游标卡尺、高度仪、圆度仪、平行仪等。

2.掌握零件尺寸、公差的概念及表达方式。

3.掌握零件互换性的基本理论和测量方法。

4.能够进行简单的零件测量和数据分析。

5.能够根据工程图纸进行零件测量并给出检验结果。

6.能够设计简单的任务,选择合适的测量工具和测量方法,并对测量结果进行分析和判断。

三、教学内容1.测量基础知识–大小及其测量方法、误差与精度概念、误差来源及其分析–测量仪器的分类、结构、特点和用途,包括卡尺、游标卡尺、高度仪、圆度仪、平行仪等。

–设计基准、测量基准和工作基准的概念和种类。

2.公差–公差的概念和表达方式,包括尺寸公差、形位公差等。

–测量公差的方法及其特点。

3.零件互换性–零件互换性的概念和基本原则。

–零件互换性的测量方法,包括外径测量、内径测量、公差测量、表面平整度测量等。

–学习零件测量误差的计算方法及其影响因素。

4.工程图纸及其测量–工程图纸符号、标注规则、构图方法。

–根据工程图纸进行零件测量的方法,包括尺寸测量、位置公差测量、形位公差测量等。

–工程图纸和测量的统一性原则及实际应用。

5.综合测量分析–针对实际操作中的测量任务,选择合适的测量工具和测量方法。

–根据测量结果进行分析和判断,提出改进建议。

–学习常用的数据处理方法和软件的使用。

四、教学方法本课程采用理论讲授+案例分析+实验操作相结合的教学方法。

1.理论讲授阶段,重点讲解测量基础知识、公差、零件互换性、工程图纸及其测量、综合测量分析等内容,并举例说明,引导学生对相关知识点进行深入理解。

2.案例分析阶段,以实际案例为引导,讲解实际应用中的测量方法和技术,引导学生进行实际应用中的问题解决。