森林保护与游憩2000级答案

- 格式:doc

- 大小:47.00 KB

- 文档页数:7

《浙江大学优秀实习总结汇编》森林资源保护与游憩岗位工作实习期总结转眼之间,两个月的实习期即将结束,回顾这两个月的实习工作,感触很深,收获颇丰。

这两个月,在领导和同事们的悉心关怀和指导下,通过我自身的不懈努力,我学到了人生难得的工作经验和社会见识。

我将从以下几个方面总结森林资源保护与游憩岗位工作实习这段时间自己体会和心得:一、努力学习,理论结合实践,不断提高自身工作能力。

在森林资源保护与游憩岗位工作的实习过程中,我始终把学习作为获得新知识、掌握方法、提高能力、解决问题的一条重要途径和方法,切实做到用理论武装头脑、指导实践、推动工作。

思想上积极进取,积极的把自己现有的知识用于社会实践中,在实践中也才能检验知识的有用性。

在这两个月的实习工作中给我最大的感触就是:我们在学校学到了很多的理论知识,但很少用于社会实践中,这样理论和实践就大大的脱节了,以至于在以后的学习和生活中找不到方向,无法学以致用。

同时,在工作中不断的学习也是弥补自己的不足的有效方式。

信息时代,瞬息万变,社会在变化,人也在变化,所以你一天不学习,你就会落伍。

通过这两个月的实习,并结合森林资源保护与游憩岗位工作的实际情况,认真学习的森林资源保护与游憩岗位工作各项政策制度、管理制度和工作条例,使工作中的困难有了最有力地解决武器。

通过这些工作条例的学习使我进一步加深了对各项工作的理解,可以求真务实的开展各项工作。

二、围绕工作,突出重点,尽心尽力履行职责。

在森林资源保护与游憩岗位工作中我都本着认真负责的态度去对待每项工作。

虽然开始由于经验不足和认识不够,觉得在森林资源保护与游憩岗位工作中找不到事情做,不能得到锻炼的目的,但我迅速从自身出发寻找原因,和同事交流,认识到自己的不足,以至于迅速的转变自己的角色和工作定位。

为使自己尽快熟悉工作,进入角色,我一方面抓紧时间查看相关资料,熟悉自己的工作职责,另一方面我虚心向领导、同事请教使自己对森林资源保护与游憩岗位工作的情况有了一个比较系统、全面的认知和了解。

森林保护学复习题(课程代码332023)一、名词解释1、病变:寄主植物受病原物侵染后,在生理、解剖、形态上所发生的一系列异常变化。

2、生理病变:感病植物生理机能上的异常变化,称为生理病变。

3、症状:林木受生物或非生物病原侵染后其外表形态的不正常表现(寄主和病原)。

4、寄主:受害的林木。

5、真菌的子实体:产生孢子的一种组织或结构称为子实体。

6、转主寄生:需从一类寄主转换到另一类寄主才能完成生活史。

7、分生孢子:由真菌产生的一种形小、量大、外生的无性繁殖体。

8、寄生性:指一种生物依赖于另一种生物生活的能力,实质是一种营养关系。

(或:寄生物从活的有机体上获取营养的能力)9、生物性病原:指以林木为取食对象的寄生生物,主要包括真菌、细菌、病毒、植原体、线虫、螨类和寄生性种子植物等。

10、侵染循环:指从前一个生长季节开始发病,到下一个生长季节再度发病的过程。

11、诱发抗病性:由病原物侵染后诱导的寄主抗病性。

12、病原物的传播:病原物从越冬地方向寄主植物感病点或寄主的一个感病点向另一感病点的空间移动。

13、性二型:同种昆虫雌雄个体除性器官的差异外,在个体大小、体型、体色等方面也存在差异的现象。

14、有效积温:昆虫在完成某发育阶段时从外界摄取的热量为积温,若减去昆虫发育起点以下的温度计算出的积温即有效积温。

15、不完全变态:一生经历卵期、幼虫期和成虫期3个虫期,而且成虫期的特征随着幼期的生长发育而逐步显现,翅在幼期的体外发育,称为不全变态。

16、世代交替:在昆虫年生活史中,两性生殖和孤雌生殖随季节的变化而交替进行的繁殖方式,也称异态交替17、贮存排泄:昆虫将某些代谢废物或中间代谢产物不直接排出体外,而贮存与体内某些组织、细胞中的现象。

18、IPM:指害虫的种群数量控制。

依据生态学的原理和经济学的原则,选取最优的技术组配方案,把有害生物的种群数量较长时间地稳定在经济损害水平以下,以获取最佳的经济、生态和社会效益。

森林报参考答案森林是地球上最宝贵的资源之一,它不仅为我们提供氧气和食物,还是许多动植物的栖息地。

然而,由于人类的过度开发和破坏,全球森林面临着巨大的威胁。

如何保护森林,成为了摆在我们面前的一个重要问题。

首先,我们应该意识到森林对生态系统的重要性。

森林是地球生态系统的重要组成部分,它们可以稳定气候、净化空气、保持水源和土壤的稳定性。

森林还是许多珍稀濒危物种的家园,它们提供了宝贵的自然资源,如木材、药材和食物。

因此,我们应该认识到保护森林的重要性,不仅仅是为了我们自己的利益,更是为了保护地球的生态平衡。

其次,为了保护森林,我们需要采取一系列的措施。

首先,政府应加强立法和执法力度,制定严格的森林保护法律,并加强对违法砍伐和非法捕猎的打击力度。

同时,政府还应加大对森林保护的投资,提供足够的经费和人力资源,加强森林巡查和管理。

此外,政府还应加强对森林资源的合理利用,推动可持续发展,确保森林资源的可持续利用。

除了政府的作用,个人也应该积极参与到森林保护中来。

我们可以通过节约用纸、减少用木材制品等方式来降低对森林的消耗。

此外,我们还可以参与到植树造林的活动中来,积极推动绿化环境。

通过这些个人的努力,我们可以为森林保护贡献自己的一份力量。

此外,国际合作也是保护森林的重要途径。

由于森林问题涉及到全球范围内的资源分配和环境保护,各国应加强合作,共同制定和执行保护森林的政策。

国际组织和非政府组织也应发挥重要作用,提供技术支持和经济援助,推动全球森林保护事业的发展。

最后,我们应该加强对森林保护的宣传和教育。

通过普及森林保护知识,提高公众对森林保护的意识,可以增强人们的环保意识和责任感。

学校、媒体和社会组织可以发挥重要作用,开展相关的宣传活动和教育培训,提高公众对森林保护的认识和理解。

总之,保护森林是我们每个人的责任。

只有我们每个人都能意识到森林的重要性,并采取行动来保护它们,才能确保地球上宝贵的森林资源得到有效保护。

让我们共同努力,为保护森林贡献自己的一份力量,让我们的子孙后代也能享受到森林的恩泽。

森林资源保护与游憩一、森林资源保护与游憩专业的性质及其在社会发展中的地位与作用(一)森林资源保护与游憩专业是适应加快我国林业可持续发展的需要随着经济的快速发展,旅游业已成为我国最有活力的行业。

森林旅游业的兴起,在全国旅游业中,更是成为一个异军突起、势头强劲、方兴未艾的行业。

首先,森林旅游已成为国民经济新的增长点。

关于开展森林旅游对国民经济的意义,罗伯特·道格拉斯指出:“野游是大生意,它不再是美国经济的附属品,而是已成为一个重要的影响因素”。

资料表明,到上世纪80年代,美国森林旅游区每年接待游人3亿多人次;在法国,仅Fontainblue森林每年吸引的森林旅游者就达1000万人次。

我国的森林旅游业起步较晚,但势头挺猛。

自1982年国家批准成立第一个森林公园——湖南张家界国家森林公园以来,到2000年底,全国各类森林公园已发展到1078处,森林旅游直接收入已超过12.93亿。

辽宁省在2000年森林公园的旅游收入4113.8万元,占全国的3.2%,接待旅游总人数186.35万人,占全国的2.6%。

其次,发展森林旅游业促进了林区及附近地区的社会经济发展。

发展森林旅游使林区原来单一的生产木材或人工造林,或生产某些经济林产品的林业经济结构变为向广大旅游者提供食、住、行、游、购、娱等服务的社会经济结构,从而给林区增加经济收入,并带动着发展旅游所必须的相关行业的发展。

张家界原是个交通闭塞的小林场,经济落后,附近农村处于贫困状态。

但在1982年以后,随着旅游业的发展,林区经济迅速发展,据统计,1993年全年旅游收入5260.7万元,商品销售收入1131万元。

再次,发展森林旅游业带动了当地城乡社会经济的发展。

据研究,旅游业每收入1元,就给相关产业带来5~7元的增值效益。

据此,湘西北地区已将森林旅游作为其发展社会经济的主要产业,并成立了以张家界命名的地级市;浙江千岛湖的森林旅游在带动淳安县经济发展的同时,还间接地对杭州及其他有关游客经过和转运的相关地区的经济发展起到积极作用。

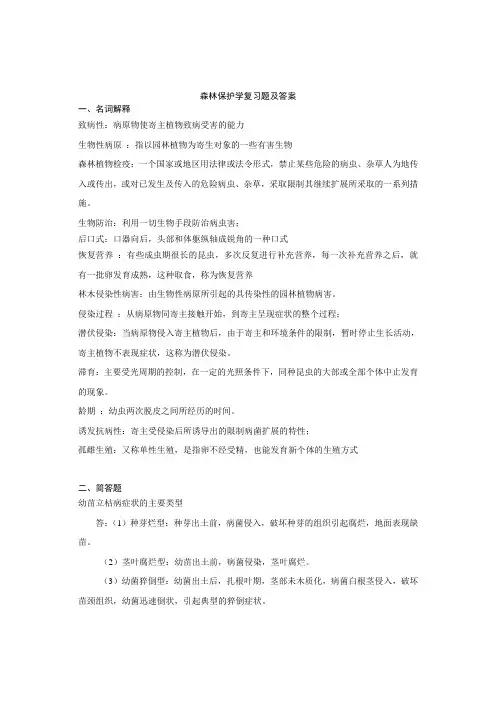

森林保护学复习题及答案一、名词解释致病性:病原物使寄主植物致病受害的能力生物性病原:指以园林植物为寄生对象的一些有害生物森林植物检疫:一个国家或地区用法律或法令形式,禁止某些危险的病虫、杂草人为地传入或传出,或对已发生及传入的危险病虫、杂草,采取限制其继续扩展所采取的一系列措施。

生物防治:利用一切生物手段防治病虫害;后口式:口器向后,头部和体躯纵轴成锐角的一种口式恢复营养:有些成虫期很长的昆虫,多次反复进行补充营养,每一次补充营养之后,就有一批卵发育成熟,这种取食,称为恢复营养林木侵染性病害:由生物性病原所引起的具传染性的园林植物病害。

侵染过程:从病原物同寄主接触开始,到寄主呈现症状的整个过程;潜伏侵染:当病原物侵入寄主植物后,由于寄主和环境条件的限制,暂时停止生长活动,寄主植物不表现症状,这称为潜伏侵染。

滞育:主要受光周期的控制,在一定的光照条件下,同种昆虫的大部或全部个体中止发育的现象。

龄期:幼虫两次脱皮之间所经历的时间。

诱发抗病性:寄主受侵染后所诱导出的限制病菌扩展的特性;孤雌生殖:又称单性生殖,是指卵不经受精,也能发育新个体的生殖方式二、简答题幼苗立枯病症状的主要类型答:(1)种芽烂型:种芽出土前,病菌侵入,破坏种芽的组织引起腐烂,地面表现缺苗。

(2)茎叶腐烂型:幼苗出土前,病菌侵染,茎叶腐烂。

(3)幼菌猝倒型:幼菌出土后,扎根叶期,茎部未木质化,病菌白根茎侵入,破坏苗颈组织,幼菌迅速倒状,引起典型的猝倒症状。

(4)苗木立枯病:苗木茎部木质化后,病菌难从根茎侵入,而从根部侵染。

根不腐烂,病苗枯死,但不倒状,故称立枯病。

生理病变、组织病变、形态病变的关系答:生理病变是动力,组织病变是基础,形态病变是外在表现。

病原菌致病机制与园林植物的抗病机理答:致病机理:(1)酶的作用;(2)毒素的作用;(3)激素抗病机制:(1)固有抗病性;(2)诱发抗病性全变态昆虫的幼虫类型答:原足型、多足型、寡足型、无足型刺吸式口器结构及危害特点答:(1)除少数蚜虫、螨类等形成虫瘿在植物组织中危害外,多聚集为害树木或花卉的嫩梢、枝、叶、果等部位;(2)成虫或若虫以刺吸式口器吸取植物营养,造成幼叶卷叶、枝叶丛生,枝叶枯萎,甚至整株枯死。

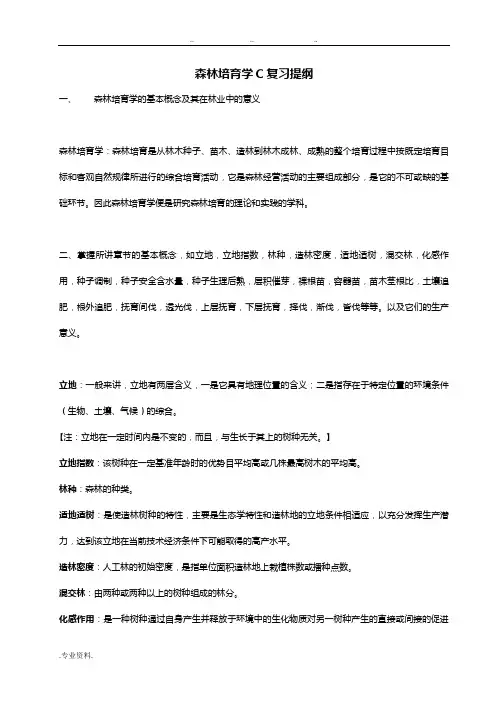

森林培育学C复习提纲一、森林培育学的基本概念及其在林业中的意义森林培育学:森林培育是从林木种子、苗木、造林到林木成林、成熟的整个培育过程中按既定培育目标和客观自然规律所进行的综合培育活动,它是森林经营活动的主要组成部分,是它的不可或缺的基础环节。

因此森林培育学便是研究森林培育的理论和实践的学科。

二、掌握所讲章节的基本概念,如立地,立地指数,林种,造林密度,适地适树,混交林,化感作用,种子调制,种子安全含水量,种子生理后熟,层积催芽,裸根苗,容器苗,苗木茎根比,土壤追肥,根外追肥,抚育间伐,透光伐,上层抚育,下层抚育,择伐,渐伐,皆伐等等。

以及它们的生产意义。

立地:一般来讲,立地有两层含义,一是它具有地理位置的含义;二是指存在于特定位置的环境条件(生物、土壤、气候)的综合。

【注:立地在一定时间内是不变的,而且,与生长于其上的树种无关。

】立地指数:该树种在一定基准年龄时的优势目平均高或几株最高树木的平均高。

林种:森林的种类。

适地适树:是使造林树种的特性,主要是生态学特性和造林地的立地条件相适应,以充分发挥生产潜力,达到该立地在当前技术经济条件下可能取得的高产水平。

造林密度:人工林的初始密度,是指单位面积造林地上栽植株数或播种点数。

混交林:由两种或两种以上的树种组成的林分。

化感作用:是一种树种通过自身产生并释放于环境中的生化物质对另一树种产生的直接或间接的促进或抑制的作用。

种子调制:是采种后对果实和种子进行的干燥、脱粒、净种和种粒分级等技术措施的总称。

种子安全含水量:维持种子生命力所必须的最低限度的含水量,树种不同,种子安全含水量不同。

种子生理后熟:具有生理休眠习性的种子多在秋季成熟,散落后被树木凋落物覆盖越冬,该条件下,继续进行胚的生长发育和内部的生理生化变化,待春季发芽出土。

层积催芽:将种子与湿润物(河沙、泥炭、锯木等)混合或分层放置,在一定温度下,经过一定时间,解除种子休眠,促进种子萌发的一种催芽方法。

森林资源保护与游憩(森林保护)专业简介一、专业基本情况专业名称:森林资源保护与游憩专业代码:090302学科门类:农学专业类:森林资源类二、业务培养目标培养学生具备微生物学、昆虫学、生态学、森林保护学、林木遗传育种、森林培育等方面的专业知识,能在出入境检验检疫和森林及观赏植物保护与管理等部门从事森林与观赏植物病虫害检疫和控制与管理的高级专门技术人才。

三、业务培养要求本专业方向要求学生掌握英语、计算机等基本技能,掌握本专业的植物学、植物生理学、生物化学、土壤学、菌物学、昆虫学、林木遗传育种、森林培育和森林病虫害防治、入侵生物的发生、发展规律及安全控制等基本理论和基础知识,具有开展有害生物预防与控制的研究与实践的能力。

四、毕业生应获得的知识和能力1、具备扎实的数学、计算机、化学、生命科学和林业科学的基本理论和知识;2、掌握森林有害生物、树木病虫害、入侵生物灾害等的诊断、监测、防治和管理的系统理论和基本方法;3、掌握农林业生产技术、森林健康经营管理、有害生物治理和化学防治、森林植物检疫、生态安全与防护等技术;4、掌握科技文献检索、调查研究与决策、有害生物管理方案设计及实施方法,具有一定的科学研究和教学实际工作能力;5、了解信息技术在林业上的应用,以及森林保护学科的前沿动态和发展趋势;6、熟悉与农林业生产和森林保护相关的方针政策和法规。

五、主干学科森林保护学、林学、生物学、生态学六、主要课程六、专业核心课程林业微生物学、菌物学、普通动物学、植物学、树木学、土壤肥料学、植物生理学、林木遗传育种学、森林培育学、昆虫学、普通植物病理学、森林昆虫学、森林病理学、植物检疫学、植物化学保护、林火管理等。

七、学制与授予学位学制:四年授予学位:农学学士。

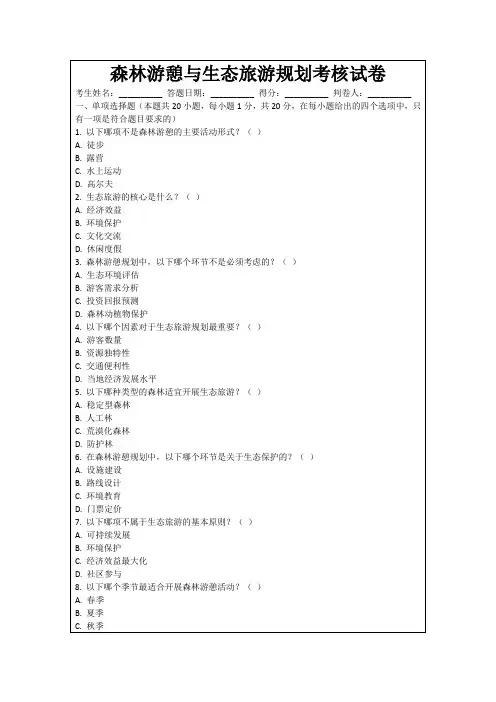

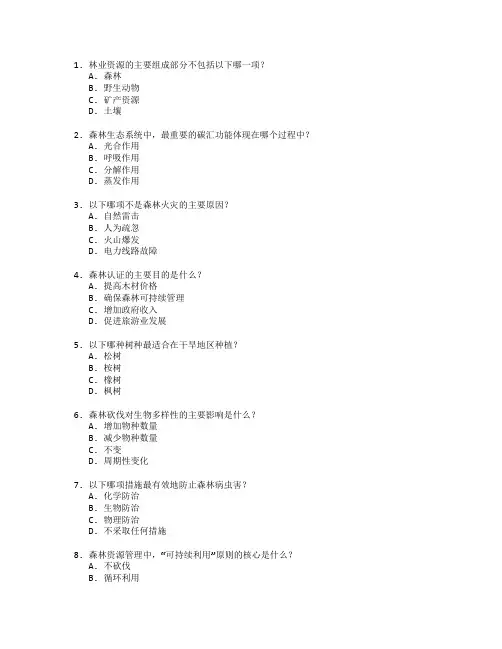

1. 林业资源的主要组成部分不包括以下哪一项?A. 森林B. 野生动物C. 矿产资源D. 土壤2. 森林生态系统中,最重要的碳汇功能体现在哪个过程中?A. 光合作用B. 呼吸作用C. 分解作用D. 蒸发作用3. 以下哪项不是森林火灾的主要原因?A. 自然雷击B. 人为疏忽C. 火山爆发D. 电力线路故障4. 森林认证的主要目的是什么?A. 提高木材价格B. 确保森林可持续管理C. 增加政府收入D. 促进旅游业发展5. 以下哪种树种最适合在干旱地区种植?A. 松树B. 桉树C. 橡树D. 枫树6. 森林砍伐对生物多样性的主要影响是什么?A. 增加物种数量B. 减少物种数量C. 不变D. 周期性变化7. 以下哪项措施最有效地防止森林病虫害?A. 化学防治B. 生物防治C. 物理防治D. 不采取任何措施8. 森林资源管理中,“可持续利用”原则的核心是什么?A. 不砍伐B. 循环利用C. 平衡利用与保护D. 高强度利用9. 以下哪项不是森林生态旅游的主要优势?A. 促进当地经济发展B. 提高公众环保意识C. 增加森林砍伐D. 保护自然环境10. 森林碳汇项目的主要目的是什么?A. 减少温室气体排放B. 增加木材产量C. 提高森林覆盖率D. 促进森林旅游11. 以下哪种行为最不利于森林资源的保护?A. 植树造林B. 非法砍伐C. 森林防火D. 生态旅游12. 森林资源评估的主要方法不包括以下哪一项?A. 实地调查B. 遥感技术C. 数学模型D. 市场调研13. 以下哪项不是森林生态系统服务的主要内容?A. 水源涵养B. 土壤保持C. 气候调节D. 能源生产14. 森林资源保护的国际合作主要体现在哪些方面?A. 资金支持B. 技术交流C. 政策协调D. 以上都是15. 以下哪项措施最有效地促进森林再生?A. 人工种植B. 自然恢复C. 化学处理D. 机械处理16. 森林资源管理中,“生态优先”原则的核心是什么?A. 经济利益最大化B. 生态平衡保护C. 社会效益最大化D. 技术投入最大化17. 以下哪项不是森林生态系统的主要威胁?A. 气候变化B. 城市化C. 农业扩张D. 海洋污染18. 森林资源保护的法律框架主要由哪些部分组成?A. 国家法律B. 地方条例C. 国际公约D. 以上都是19. 以下哪项不是森林资源可持续利用的标志?A. 生态平衡B. 经济效益C. 社会稳定D. 高强度开发20. 森林资源管理中,“综合管理”原则的核心是什么?A. 单一目标B. 多目标平衡C. 短期效益D. 长期效益21. 以下哪项不是森林生态系统的主要功能?A. 生物多样性保护B. 水源涵养C. 土壤保持D. 能源生产22. 森林资源保护的主要挑战不包括以下哪一项?A. 人口增长B. 经济发展C. 技术进步D. 气候变化23. 以下哪项不是森林资源管理的主要目标?A. 生态保护B. 经济开发C. 社会稳定D. 文化传承24. 森林资源评估的主要内容不包括以下哪一项?A. 生物多样性B. 土壤质量C. 水资源D. 人力资源25. 以下哪项不是森林生态系统服务的主要类型?A. 供给服务B. 调节服务C. 文化服务D. 政治服务26. 森林资源保护的主要措施不包括以下哪一项?A. 法律保护B. 技术支持C. 经济激励D. 军事干预27. 以下哪项不是森林资源管理的主要原则?A. 可持续利用B. 生态优先C. 综合管理D. 单一目标28. 森林资源保护的主要目标不包括以下哪一项?A. 生态平衡B. 经济效益C. 社会稳定D. 政治稳定29. 以下哪项不是森林生态系统的主要组成部分?A. 森林植被B. 野生动物C. 土壤D. 水电站30. 森林资源管理的主要挑战不包括以下哪一项?A. 人口增长B. 经济发展C. 技术进步D. 政治干预31. 以下哪项不是森林资源保护的主要措施?A. 法律保护B. 技术支持C. 经济激励D. 军事干预32. 森林资源管理的主要目标不包括以下哪一项?A. 生态保护B. 经济开发C. 社会稳定D. 文化传承33. 以下哪项不是森林生态系统服务的主要类型?A. 供给服务B. 调节服务C. 文化服务D. 政治服务34. 森林资源评估的主要内容不包括以下哪一项?A. 生物多样性B. 土壤质量C. 水资源D. 人力资源35. 以下哪项不是森林资源管理的主要原则?A. 可持续利用B. 生态优先C. 综合管理D. 单一目标36. 森林资源保护的主要目标不包括以下哪一项?A. 生态平衡B. 经济效益C. 社会稳定D. 政治稳定37. 以下哪项不是森林生态系统的主要组成部分?A. 森林植被B. 野生动物C. 土壤D. 水电站38. 森林资源管理的主要挑战不包括以下哪一项?A. 人口增长B. 经济发展C. 技术进步D. 政治干预39. 以下哪项不是森林资源保护的主要措施?A. 法律保护B. 技术支持C. 经济激励D. 军事干预40. 森林资源管理的主要目标不包括以下哪一项?A. 生态保护B. 经济开发C. 社会稳定D. 文化传承41. 以下哪项不是森林生态系统服务的主要类型?A. 供给服务B. 调节服务C. 文化服务D. 政治服务42. 森林资源评估的主要内容不包括以下哪一项?A. 生物多样性B. 土壤质量C. 水资源D. 人力资源43. 以下哪项不是森林资源管理的主要原则?A. 可持续利用B. 生态优先C. 综合管理D. 单一目标44. 森林资源保护的主要目标不包括以下哪一项?A. 生态平衡B. 经济效益C. 社会稳定D. 政治稳定45. 以下哪项不是森林生态系统的主要组成部分?A. 森林植被B. 野生动物C. 土壤D. 水电站46. 森林资源管理的主要挑战不包括以下哪一项?A. 人口增长B. 经济发展C. 技术进步D. 政治干预47. 以下哪项不是森林资源保护的主要措施?A. 法律保护B. 技术支持C. 经济激励D. 军事干预48. 森林资源管理的主要目标不包括以下哪一项?A. 生态保护B. 经济开发C. 社会稳定D. 文化传承49. 以下哪项不是森林生态系统服务的主要类型?A. 供给服务B. 调节服务C. 文化服务D. 政治服务50. 森林资源评估的主要内容不包括以下哪一项?A. 生物多样性B. 土壤质量C. 水资源D. 人力资源51. 以下哪项不是森林资源管理的主要原则?A. 可持续利用B. 生态优先C. 综合管理D. 单一目标52. 森林资源保护的主要目标不包括以下哪一项?A. 生态平衡B. 经济效益C. 社会稳定D. 政治稳定53. 以下哪项不是森林生态系统的主要组成部分?A. 森林植被B. 野生动物C. 土壤D. 水电站54. 森林资源管理的主要挑战不包括以下哪一项?A. 人口增长B. 经济发展C. 技术进步D. 政治干预55. 以下哪项不是森林资源保护的主要措施?A. 法律保护B. 技术支持C. 经济激励D. 军事干预56. 森林资源管理的主要目标不包括以下哪一项?A. 生态保护B. 经济开发C. 社会稳定D. 文化传承57. 以下哪项不是森林生态系统服务的主要类型?A. 供给服务B. 调节服务C. 文化服务D. 政治服务58. 森林资源评估的主要内容不包括以下哪一项?A. 生物多样性B. 土壤质量C. 水资源D. 人力资源59. 以下哪项不是森林资源管理的主要原则?A. 可持续利用B. 生态优先C. 综合管理D. 单一目标60. 森林资源保护的主要目标不包括以下哪一项?A. 生态平衡B. 经济效益C. 社会稳定D. 政治稳定1. C2. A3. C4. B5. B6. B7. B8. C9. C10. A11. B12. D13. D14. D15. B16. B17. D18. D19. D20. B21. D22. C23. D24. D25. D26. D27. D28. D29. D30. D31. D32. D33. D34. D35. D36. D37. D38. D39. D40. D41. D42. D43. D44. D45. D46. D47. D48. D49. D51. D52. D53. D54. D55. D56. D57. D58. D59. D60. D。

森林资源保护与游憩考点(完整版)森林资源保护与游憩考点 1、旅游和游憩的定义与区别;、旅游和游憩的定义与区别;旅游:旅游:人们为了休闲、商务或其他目的,离开他们的惯常环境,到某些区以及在那些地方停留不超过一年的,不应从访问地获取报酬的活动。

游憩:游憩:对休闲时间的令人愉快和建设性的利用,所有恢复精神的活动都是游憩活动。

------游憩含有修养、娱乐、消遣、恢复健康意义的行为,其特征是自愿的、有选择的、没有承担义务的情况下利用非义务性时间完成的行为。

共同点:共同点:1、均有游的内容;2、均以获得精神和肉体上的满足和修养为目的;3、均不获得物质和经济报酬为目的。

不同点:,即目的的异地性;2、游憩有较明显的“憩” ,即行为的随意性和不同点:1、旅游有较明显的的“旅”休息享受性;3、从访问的目的来看,旅游的范畴比游憩宽;4、从时空限定方面来看,游憩的覆盖面比旅游宽。

2、森林遗迹森林环境在游憩活动或景观营造的功能及作用;暂无答案)、森林遗迹森林环境在游憩活动或景观营造的功能及作用;()3、森林的定义;、森林的定义;森林:森林:面积大于或等于 0.667 公顷的土地,高度可达 2 米或 2 米以上,郁闭度等于或大于0.2,以树木为主的生物群落,包括达到以上标准的竹林、天然林、人工林或人工幼林(未成林幼林),两行以上,行距等于或小于 4 米,或树冠幅度等于或大于 10 米的林带以及特定的灌木林。

4、森林多样性的定义和层次;、森林多样性的定义和层次;森林多样性:指在一定空间范围内多种多样的活的生物有机体结合在一起的总称,包括所有植物、动物、微生物及其与环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的总和。

层次:层次:物种多样性、遗传多样性、生态系统多样性、景观多样性 5、保护区的功能分区;、保护区的功能分区;核心区、缓冲带、过渡带6、游憩与旅游的关系;、游憩与旅游的关系;相互交叉的关系(陈鑫峰)7、森林游憩的构成要素;、森林游憩的构成要素;森林游憩主体、森林游憩客体、森林游憩媒介8、RAM(环城游憩带)的定义;、(环城游憩带)的定义;环绕城市外围,与城市交通联系便捷,主要适应市民短期休闲度假需求的土地利用形式。

森林保护复习题及答案一、填空题1、昆虫的成虫一般有一对(触角)二对(翅),三对(足)。

2、植物病原细菌的繁殖方式(一分为二裂殖)。

3、翅脉在翅上的分布形式称为(脉相),翅面上由纵脉和横脉及翅缘围成的小区称(翅室)。

4、病原物一般分为两类,即(侵染性病原)、(非侵染性病原).5、昆虫的血液循环属于(开放式)主要靠心室的(扩张和收缩).6、天牛科成虫的主要特点是触角(鞭状)前翅有(条纹).7、蛾类的触角是(丝状、羽毛状),蝶类的触角是(球杆状).8、大青叶蝉的口器是(刺吸式),头式是(后口式).9、昆虫消化系统包括(前肠)、(中肠)、(后肠)。

10、类菌质体对四环素类的抗生素的比较(敏感)。

11、真菌病害流行的条件是(大量致病力强的病原、适宜的环境、大量感病的寄主)。

12、植物病原细菌是(杆状),其一端、二端或周身有鞭毛。

13、病毒引起的症状是(花脸、花叶和矮缩)。

14、根据寄主植物对病原物侵染的反应,可将寄主植物分为(感病、耐病、避病、抗病、免疫)。

.15、昆虫的血液循环属于(开放式)。

16、金龟甲科区别与其它科的主要特点是触角(鳃片状)。

17、枯叶蛾科的触角是(双栉齿状)。

18、尺蛾科后翅的第一条脉在肩角处显著(弯曲)。

19、夜蛾科体中到大型、暗色、后翅(黄白色)。

20、病毒对四环素类的抗生素(不敏感)。

21、(病状)是林木本身所表现的症状。

22、真菌的生活史:从孢自开始到再产生(同一种孢子)的过程。

23、病原的寄生性:就是病原从寄主体内获取营养物而生活的(能力)。

24、两雌生殖:通过(两性)生殖而繁殖的方式。

25、趋光性:昆虫对(光线)的趋近或背离。

26、昆虫单眼只能分辨(光线)强弱和方向。

27、防治(咀嚼式口器)的昆虫可用胃毒剂、触杀剂、微生物农药制剂。

28、刺吸式口器害虫取食后,寄主受害部位出现各种褪色斑点,受害植株形成萎焉,叶片卷曲、黄化、皱缩等。

29、翅的三区是(腋区、臀区和臀前区)。

足尖上的森林——森林生态旅游学智慧树知到课后章节答案2023年下西南林业大学西南林业大学绪论单元测试1.森林旅游正在成为继经济林产品种植与采集业、木材加工与木竹制品制造业之后的第三个林业支柱产业。

A:错 B:对答案:对第一章测试1.森林生态旅游是旅游者对优美森林生态环境的审美,具有()和激发艺术灵感等等多种功能。

A:放松 B:求新 C:陶冶情操 D:健身 E:猎奇 F:求知答案:放松;求新;陶冶情操;健身;猎奇;求知2.英国最大的野外环境教育机构是FSC。

A:错 B:对答案:对3.一平方公顷森林所制造的氧气大约可以供100人呼吸。

A:错 B:对答案:错4.森林生态旅游的自然性体现为()。

A:生态环境和文化环境的自然性 B:生态环境和自然环境的自然原始性 C:生态环境和文化环境的自然原始性 D:生态环境和自然环境的自然性答案:生态环境和文化环境的自然原始性5.属于常见高大乔木的是()。

A:樟树 B:玉兰 C:栀子花 D:松树答案:樟树;玉兰;松树第二章测试1.庐山风景名胜区、峨眉山、乐山大佛、黄山风景名胜区等都是典型的遗产型森林景区。

A:对 B:错答案:对2.在客源构成上,郊野公园以城市居民最主要的客源市场。

A:错 B:对答案:对3.森林美主要由森林生态旅游区的地形美、山石美、水景美、声音美、森林植物的色彩美和形体美等构成。

A:错 B:对答案:对4.下列属于与森林生态旅游相关的学科有()等。

A:地理学 B:林学 C:农学 D:生态学答案:地理学;林学;农学;生态学5.按住宿设施划分,野营地可分为()、或野营以及其他营舍式营地。

A:营帐式野营地 B:拖车式营地 C:湖畔营地 D:登山营地答案:营帐式野营地;拖车式营地第三章测试1.影响森林生态旅游者特征的因素主要有:性别、家庭可支配收入、地域、宗教信仰等。

A:错 B:对答案:对2.消遣型森林生态旅游者进入森林旅游区主要是为了观光、游览、度假、打猎、野餐以及森林疗养活动等。

东北林业大学2003—2004学年第一学期考试试题及答案森保2000保护生物学参考答案一、名词解释(每小题3分,共18分)1.保护生物学:是研究从保护生物物种及其生存环境来保护生物多样性的科学。

2.遗传多样性:是生物体内决定性状的遗传因子及其组合的多样化。

包括同种显著不同的种群间或同一种群内的遗传变异。

3.关键种:指一个物种的活动和丰富度决定种群的完整性,并在一定时间内保持系统的稳定,该物种被称为关键种。

4.最小生存种群:对于任何一个生境中的任何一个物种,不论可预见的统计因素、环境因素、遗传随机性和自然灾害如何影响,该种能在1000年之内有99%的几率保存下来的最小种群数量,叫最小生存种群数量。

5.物种灭绝的第一冲击效应:是指导致物种灭绝的一种强烈干扰作用(如人为干扰、物理干扰),在这种干扰的基础上,竞争、捕食、被捕食和病菌寄生等生物因素起作用,使物种灭绝。

在正常情况下这些生物因素不能单独起作用引起物种灭绝。

6.野外灭绝:经过科学调查在某个种原分布区和一切可能的分布区,已经没有存活的个体,但有栽培(或饲养)的种群的物种,认为该物种已经野外灭绝。

二、填空(每空1分,共10分)1.不远的将来;灭绝;2.一个或几个核心、附属;3.不行动、恢复、重建、替换;4.1992、巴西;三、简答下列问题(共30分)1.Simpson指数是如何表达的?各变量分别代表什么?(5分)λ=∑[N i(N i-1) / N(N-1)] D=1-λD=1-∑[N i(N i-1) / N(N-1)]当N很大时,λ=∑(N i / N)2=∑P i2,其中:P i=N i / N式中——N:为总个体中个体总数;N i:为总体中第i个种个体总数;λ:为集中性D:为多样性测度指标2. 关于生态系统多样性与系统稳定性有哪些主要假说?每个假说的主要观点是什么?(7分)(1)冗余种假说:该假说认为保持生态系统正常功能需要生物多样性具有一定的阈值,当生物多样性水平低于阈值时生态系统的稳定性将受到影响,稳定性降低。

当生物多样性的水平高于阈值时部分物种在生态系统中不起作用,即出现冗余物种。

(2)铆钉假说:该假说认为,生态系统中的所有物种在生态系统中的作用,类似于一艘船上的铆钉。

所有物种对生态系统的功能都发挥积极贡献,而且不能互相替代,并且生物多样性越复杂,就好像船上的铆钉越多,船越坚固,生态系统越稳定、系统的功能越完善。

(3)特异反应假说:该假说认为生态系统的功能随生物多样性的变化而变化,但变化的程度和方向不可预测,因为物种的作用太复杂。

(4)零假说:认为生态系统的功能与物种多样性无关。

3. 生物多样性具有哪些价值?(6分)生物多样性的价值包括直接利用价值、潜在应用价值、生态价值、伦理学价值和科学研究价值等。

Ⅰ.生物多样性的直接利用价值直接利用价值主要包括消耗行使用价值和生产性使用价值。

消耗行使用价值是指用于自用,不出现在市场上的使用价值如食物、薪炭材等。

生产使用价值是指从野外获得且拿到市场上销售的产品的价值。

产品的价值=第一次销售价—能买到此价的成本,而不是最后的零售价。

具有生产使用价值的生物多样性产品有薪炭材、木材、药用动植物、野生食物……Ⅱ.潜在应用价值(1)生物多样性是生态系统的生产力,对生态系统的平衡、稳定和加速系统的能量、物质的流动、完善系统的功能具有重大作用;(2)生物多样性具有保护水资源的功能;(3)具有保护土壤的功能;(4)具有调节气候的功能;(5)具有净化和处理废物如重金属、农药等污染物的功能;(6)物种间相互作用,如人们栽培和养殖的动植物要依赖于野生植物才能延续繁殖、长期存活;(7)娱乐与生态旅游;(8)教育和科学研究;(9)环境监测;(10)提供新药;(11)生物控制剂;(12)新作物。

Ⅲ.生态价值所有生物都是食物链中的重要环节,共同组成食物网。

每一种生物都对生态系统、保证物质流、能流和信息流的畅通起至关重要的作用。

Ⅳ.论理学价值生物多样性的伦理价值体现在(1)所有的物种都分别代表着面对生存难题,解决生存难题的独特的生物学答案。

因此,每一种都是世界上真实存在的,是生物群落的一部分,享有同人一样的生存权利。

每一个物种都具有与人类需要无关的内在价值,高智慧的人类不仅没有损害任何物种的权利,而且具有采取行动来保护物种,使其免受人类活动导致灭绝的义务。

(2)所有物种都是相互依存的,物种是自然群落的一部分,各种之间以复杂的方式相互作用。

一个物种的灭绝或损失可能对这个群落中的其他个体成员具有深远的影响。

可能会导致连锁灭绝。

(3)人类必须向其他物种一样生活在同一个生态范畴内。

世界上的所有物种的繁荣、发展都受到环境的负载能力所约束。

物种要利用环境中的资源而生存。

当资源受到损害时,物种的数量将受到影响。

Ⅴ.科学研究价值许多生物已经为现代科学技术的进步提供了丰富的研究材料,并曾给予人类很大的启迪。

而且将继续为科技进步作出不可替代的贡献。

4. 哪些物种是比较脆弱的物种?(7分)(1)地理分布区狭窄的物种;(2)只有一个或少数几个种群的物种;(3)种群规模小的物种;(4)种群密度低的物种—即单位面积个体数目少的物种;(5)需要较大生活空间的物种—需要的生境、取食范围和分布区都较大的物种;(6)个体较大的物种—需要多食物、大空间又容易被猎取;(7)种群个体增长速率低的物种—K型战略物种,需要稳定生境、繁殖晚、个体小、体积大;(8)不能有效扩散的物种;(9)迁移性物种—季节性迁移的物种依赖于两个或更多生境;(10)遗传变异性很小的种类;(11)需要特殊生态位的物种:如需要湿地、土壤动物等;(12)以稳定的生态环境为栖息地的物种;(13)长期或暂时群集的物种;(14)被人类猎取或收获的种类。

5. 举出IUCN保护区分类体系中与生物多样性关系密切的5种保护区。

(5分)(1)严格自然保护区与科研保护区特点:1)具有典型的生态系统及动植物特征(组成);2)具有国家性或国际性生物多样性保护等科学意义;3)一般不向公众开放,不允许休养旅游;4)可进行有组织的科学考察;5)该保护区自然流程(火烧、演替、自然灾害)任其自然地进行;6)目的是进行科学研究,由国家中央机关直接管理。

(2)自然保护区或受控自然保护区特点:1)保护区的目的是保护具有国家或世界意义的生态系统,生物群落和生物钟;保护这些物种继续生存所需的特定的栖息地。

2)同样要求具有较典型的生态系统和生物群落;3)保护区内要有被保护对象生存需要的重部条件,以满足其生存和繁殖的需要。

4)不提供休闲和游憩功能;5)可提供科学考察,允许有向导的徒步野行;6)由国家机关或非盈利性组织来管理。

(3)生物圈保护区1)是联合国教科文“人与生物圈”规划建立的保护区;2)功能偏重教育、监测、研究和生态系统保护;3)具有典型的自然生物群落,有特殊意义地区,如自然景观十分协调,具有传统民族生产方式,改造或衰退后得以恢复的典型地区。

(4)国家公园与省立公园特点:1)包括当地一种或几种生态系统;2)植被及动物群落具有一定的代表性,且有一定的科学意义;3)基本未开发利用,如有部分开发利用应由国家采取禁止措施,使之恢复;4)经允许可以参观游憩和休闲;5)面积21000hm2(受严格保护面积)。

(5)自然纪念物保护区①目的是保护具有特殊意义的自然体,如地质断层,地貌结构,②可参观游憩。

四、详细论述生物多样性丧失的人为主要原因。

(22分)1.人口数量的集聚增加导致生物多样性丧失(1)人口的增加需要薪炭材、野生肉类、野生植物、农业用地、居住用地等,因此导致生物多样性的破坏;(2)低效率和不合理的资源利用是导致生物多样性丧失的另一个原因;(3)发达国家居民的过度消耗和资源分配的不均衡。

2.生境的破坏对生物多样性下降最大的威胁是生境丧失、保护生物多样性最关键的手段是保护生物的生境。

生境破坏主要表现如:1)随着处于热带地区的国家大力发展畜牧业、农业、大量生产木材和薪炭材,热带雨林已经遭到了严重的破坏。

虽然热带雨林面积只占地球表面积的7%,但拥有世界上50%的物种,因此随着热带雨林的破坏,造成生物多样性的大量丧失,而且热带雨林仍然继续受到人类的威胁。

2)位于中美洲的一些国家为了发展农业、畜牧业和种植业,砍伐了大量的生物多样性丰富的热带干旱林;3)由于污染、排水、造田、修渠道、引水、筑坝、发电等原因,使各国湿润地和水生生境遭到严重破坏;4)由于开发种植业和养殖也使东南亚的红树林遭到严重破坏;5)因为过度放牧和开垦农田等活动造成质量下降、面积减少。

6)由于开发农业、过度放牧和管理不善等原因,使草地、灌丛和森林退化,造成世界上大面积的土地(900万km2)沙漠化。

3.生境片段化大面积的生境被道路、农田、城镇及其他的人类活动场所分割成小块称为生境片段化。

片段化的结果形成了许多陆地“岛屿”。

生境岛屿与原生生境有较大区别如:片段化的生境具有面积更大的边缘;片段化后生境中心距生境边缘的距离更接近;片段化后的生境阻止了物种在生境间的流动性。

主要表现为物种在片段化的生境中扩散和建立新种群的机会减少,使动物搜寻食物和栖息地的能力下降,并影响动物的求偶、交配和繁殖,最终导致加速种群数量下降和灭绝;片段化后的生境表现出明显的边际效应。

表现为光照加强,白天温度升高、夜晚温度降低,湿度降低,温差加大,喜光动植物入侵占据优势,原生物种组成破坏。

片段化后小生境中风力加大带来:植物直接受到损害,林内和土壤的湿度降低,火灾更加频繁、加剧、外来种的入侵、捕食者的竞争者增加,生物多样性下降。

4.生境的退化和污染即使一个生境没有受到明显的破坏和片段化影响,人类的干扰还可能带来生境的退化和污染,使生境不再适合生物的生存,导致生物多样性的下降。

生境破坏的主要原因有:农药污染、水体污染、大气污染和全球性气候变化等。

其中农药污染在杀死害虫的同时杀死许多有益生物;杀死有害生物的同时造成残留、改变环境的性质和生境的适宜性;稳定的杀虫剂有富集作用、间接地杀死捕食性动物、植食性动物、家畜和人类;杀虫剂使许多动物的繁殖能力下降。

水体污染的主要成因是河流和湖泊成了工业废水和居民排污的场所,常见的污染物有:杀虫剂、杀草剂、原油产品、重金属、去污剂等。

水体污染的结果是直接杀死水生生物;污染物在水生生物中富集,从而杀死取食水生生物的动物;造成“营养富集培养”的现象。

大气污染是由于煤、油燃烧,汽车尾气,工业污染等造成,大气污染的结果是形成酸雨、臭氧层破坏、低空臭氧浓度增加、有毒金属泛滥,最终导致植物、动物等直接死亡,或繁殖能力下降,改变土壤和水体的PH值等理化性质,间接杀死动植物,破坏生物多样性;全球气候变化主要是由于农业生产、畜牧业生产、垃圾燃烧、有机燃料燃烧等生产许多CO2和CH4气体,这些气体的浓度升高产生温室效应,预计在下个世纪全球平均温度将上升2~6℃。