药理学_药物作用及其机制总结

- 格式:doc

- 大小:333.50 KB

- 文档页数:8

药理的知识点怎样总结一、药物的作用机制药物的作用机制是指药物在体内产生生物学效应的机理。

药物作用机制主要包括:药物与受体的结合、药物对酶的影响、药物对细胞膜的作用等。

1. 药物与受体的结合受体是细胞表面或胞内的蛋白质,它具有特异性结合药物的能力。

药物与受体结合后,可以激活或抑制受体相关的信号转导通路,从而产生药理效应。

2. 药物对酶的影响许多药物可以通过作用于酶而产生生物学效应。

例如,抑制胆碱酯酶的药物可以增加乙酰胆碱的作用时间,从而产生抗胆碱能药理效应。

3. 药物对细胞膜的作用某些药物可以改变细胞膜对离子的通透性,从而影响细胞内外离子的平衡,产生药理效应。

二、药物的代谢药物在体内的代谢是指药物在体内经过化学反应转化成其他化合物的过程。

药物的代谢主要包括:肝代谢、肾排泄、胆排泄等。

1. 肝代谢大部分药物在肝脏经过代谢反应,主要是通过细胞色素P450系统进行代谢。

肝代谢是药物在体内降解和排泄的重要途径。

2. 肾排泄肾脏是药物代谢和排泄的重要器官,许多药物在体内经过肾脏的滤波和分泌而排泄出体外。

3. 胆排泄一些药物在体内经过胆排泄而排泄出体外,例如胆固醇降低药物就是主要通过胆排泄进行排泄。

三、药物的药效和毒性药效是指药物在体内产生的期望的生物学效应,而药物的毒性是指药物在体内产生的不良生物学效应。

1. 药效药效是药物产生的治疗或预防疾病的效果,药效的大小和时间取决于药物浓度和受体的结合程度。

2. 毒性毒性是指药物在体内产生的不良生物学效应,主要包括:急性毒性、慢性毒性、过敏毒性、致癌性等。

四、药物的合理用药合理用药是指在临床上根据疾病状态、药理特性、患者个体差异等因素,合理选用药物,正确掌握药物的用法和用量。

1. 药物的用法药物的用法包括:给药途径、给药时间、给药频率等,不同的用法能够影响药物在体内的药效和毒性。

2. 药物的用量药物的用量是指每次给药的药物剂量,药物的用量要根据患者的年龄、体重、肝肾功能等因素综合考虑,合理选用药物的用量,避免用药过量或不足。

药理知识点总结归纳药物的作用机制包括药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄,以及药物对受体的作用和药物与受体的结合等。

药物的吸收是指药物在体内的转运过程,通常包括口服给药、注射给药、吸入给药、皮肤给药等。

吸收过程受到许多因素的影响,如药物的特性,给药途径,患者的生理状态等。

药物的分布是指药物在体内的分布情况,通常包括在血浆、组织和细胞内的分布。

药物的代谢是指药物在体内发生化学转化的过程,通常包括药物的氧化、还原、水解、甲基化等反应。

药物的排泄是指药物从体内排出的过程,通常包括尿排泄、粪便排泄、呼吸排泄等。

药物对受体的作用是指药物通过与受体结合来产生生物学效应的过程。

受体通常是位于细胞膜表面的蛋白质,在受体与药物结合后,会引起细胞内的一系列生物学反应,从而产生药理学效应。

药物与受体的结合通常是具有选择性和亲和性的,这也是药物选择性作用的基础。

药物与受体的结合通常遵循一些基本的原则,如药物与受体之间存在特异性结合位点,药物与受体的结合通常是可逆性的,药物与受体的结合通常是饱和性的等。

药物的剂量-效应关系是指药物剂量与药理学效应之间的关系。

通常来说,药物剂量越大,药理学效应就越明显,但也存在一个最大效应值,当达到这个值之后,再增加剂量也不能增加效应。

药物的剂量-效应关系通常可以用剂量-反应曲线来描述,常见的曲线模型有S形曲线和双S形曲线等。

药物的安全性和毒性是指药物使用过程中可能产生的不良反应和毒性效应。

药物的安全性和毒性是药物应用过程中需要特别关注的问题,因为药物的不良反应和毒性效应可能对患者的健康产生严重影响。

通常来说,药物的毒性效应是剂量依赖性的,意味着在一定范围内,药物剂量越大,产生的毒性效应就越明显。

因此,在临床应用过程中,合理控制药物剂量是非常重要的。

药物的药代动力学是指药物在体内的代谢和排泄过程,是药物在体内的动态过程。

药代动力学通常包括药物的半衰期、清除率、生物利用度等参数。

药代动力学参数对于合理用药和药物剂量的选择具有重要意义,也是药物安全性和毒性评价的重要依据。

药理学各章节重点总结引言:药理学是研究药物在生物体内的作用机制、药物药理学作用和不良反应以及药物安全性与疗效关系的学科。

药理学可以帮助我们了解药物的作用和安全性,为合理用药提供科学依据。

本文将对药理学的各章节进行重点总结。

一、药物吸收与分布:药物吸收主要发生在口服给药、静脉给药和肌肉注射等途径下。

药物吸收的速度受多种因素影响,如药物溶解性、药物结构、给药途径等。

药物吸收后,会经过肝脏代谢,一部分药物会被降解,另一部分经过肝门静脉进入全身循环。

分布是指药物在体内的分布情况,受到体液和组织特性的影响,同时还存在血脑屏障和胎盘屏障等,影响药物在中枢神经系统和胎儿体内的分布。

二、药物代谢与排泄:药物代谢发生在肝脏中,通过细胞内的酶系统将药物转化为更容易排泄的代谢产物。

药物代谢存在个体差异,有些人具有特定酶活性的变异亚型,导致药物代谢速度不同。

药物排泄主要通过肾脏,药物被从血液中经过肾单位滤过,随后分泌到尿液中,同时还可以通过胆汁排泄、肺泌药和乳汁排泄等途径。

三、药物作用机制:药物作用机制有多种类型,包括激动性作用、抑制性作用和竞争性拮抗等。

例如,激动剂通过与受体结合产生药理效应,而拮抗剂则通过与受体结合阻断其他药物或内源性物质的作用。

药物的作用机制可以进一步研究其效应分子和信号通路,以及影响药物吸收、分布和代谢的因素。

四、药物药理学作用:药物的药理学作用是指药物与生物体发生的作用,可以是治疗效果也可以是不良反应。

药物的药理学作用是由药物分子与受体结合产生的,通过与受体结合激活或抑制特定信号通路,从而产生药理效应。

药物作用通常具有剂量依赖性和时间依赖性,不同药物和剂量会产生不同的药理学效应。

五、药物安全性与疗效关系:药物的安全性和疗效评价是药物研发过程中的重要环节。

药物安全性主要包括药物的毒性、不良反应和药物相互作用等。

药物疗效关系是指药物的治疗效果和剂量的关系,常通过临床试验进行评价,以确保药物的疗效和安全性。

中医药理学中药成分的药物代谢与作用机制中医药理学是一门关于中医药原理和理论的学科,研究中草药的成分、药物代谢及其作用机制是其中的重要内容。

药物代谢是指在生物体内,药物被代谢酶作用下发生化学转化,转化为代谢产物并被排出体外的过程。

中药成分的药物代谢与作用机制具有其独特的特点。

一、中药成分的药物代谢中药成分的药物代谢是指中药中的活性成分在体内经过一系列的化学反应,包括氧化、还原、水解以及甲基化等,最终转变为代谢产物并被排出体外。

1. 氧化代谢氧化代谢是中药成分代谢的一种常见方式,主要发生在肝脏中的肝细胞中。

肝脏中的细胞内含有丰富的氧化酶,如细胞色素P450酶,可以将中药中的活性成分氧化为更易排出体外的代谢产物。

2. 还原代谢还原代谢是指中药成分在体内经过还原酶的作用,将其还原为更为活性或不活性的代谢产物。

这种代谢方式主要发生在细胞质中。

3. 水解代谢水解代谢是指中药成分在体内被水解酶水解为更小分子的化合物。

这种代谢方式在肠道和肾脏中十分常见,有助于增加药物的溶解度和排泄。

4. 甲基化代谢甲基化代谢是指中药成分中含有的羟基、氨基等官能团被甲基转移酶催化,转化成甲基化代谢产物。

这种代谢方式主要发生在细胞质中。

二、中药成分的作用机制中药成分的作用机制与其药物代谢密切相关。

中医药作用机制主要包括通过调节儿茶酚、炎性因子、细胞凋亡等途径发挥药效。

1. 调节儿茶酚途径中药成分中的大部分活性成分可以通过调节儿茶酚途径发挥药效。

比如黄连素可以抑制酪氨酸酶的活性,从而减少儿茶酚生成,起到抗炎作用。

2. 调节炎性因子中药中的某些成分可以通过调节炎性因子的产生和释放,发挥其抗炎、抗肿瘤等作用。

比如青蒿素可以干扰炎性细胞因子的产生,并通过抑制核因子κB的活化来发挥其抗炎作用。

3. 调节细胞凋亡中药中的部分成分可以通过调节细胞凋亡途径来发挥药效。

细胞凋亡是调节细胞生长和死亡的重要途径,中药成分中的阿魏酸可以通过激活凋亡信号转导途径,诱导肿瘤细胞凋亡。

药理学论述题:解释药物作用的机制和途径。

药理学论述题:解释药物作用的机制和途径药物作用的机制是指药物与机体发生作用的方式和过程,而药物的途径是指药物进入机体后的分布和消除路径。

药物作用的机制药物作用的机制多种多样,常见的有以下几种:1. 靶点作用机制:药物通过与特定的分子靶点结合,干扰其功能,从而产生治疗效果。

例如,抗生素通过抑制细菌细胞壁的合成酶,阻断其生长和繁殖。

2. 受体作用机制:药物结合受体,激活或抑制特定的信号传导途径,调节相应的生理反应。

例如,β-受体阻滞剂可以结合心脏β-受体,减缓心率和降低血压。

3. 酶作用机制:药物可以作为酶的底物或抑制剂,干扰酶的活性,影响代谢途径和信号传递。

例如,抗癌药物可以抑制肿瘤细胞的特定酶,阻止其分裂和生长。

4. 组织作用机制:药物可以直接作用于特定的组织或器官,改变其功能或结构。

例如,抗氨酮可以通过抑制神经系统的兴奋性,产生镇静和抗惊厥的效果。

药物的途径药物进入机体后,可以通过多种途径分布和消除,包括:1. 经口途径:药物通过口服进入消化道,被吸收后进入血液循环。

这是最常见的用药途径,方便易行。

2. 经皮途径:药物通过皮肤吸收进入血液循环。

这种途径适用于一些局部治疗,例如贴剂。

3. 注射途径:药物通过注射被直接输送到体内,可以快速达到高浓度。

常见的注射途径有静脉注射、肌肉注射和皮下注射。

4. 吸入途径:药物以气体或雾化形式吸入,通过呼吸道进入肺部,被吸收后进入血液循环。

5. 局部途径:药物直接应用于目标区域,例如眼药水、药膏等。

在选择药物途径时,需要考虑药物的理化性质、药物的效果、患者的病情和用药便利性等因素。

以上就是药物作用的机制和途径的解释。

希望对您有所帮助。

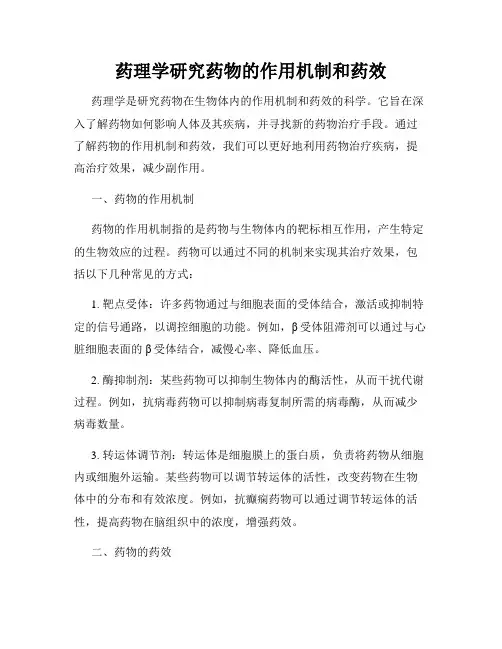

药理学研究药物的作用机制和药效药理学是研究药物在生物体内的作用机制和药效的科学。

它旨在深入了解药物如何影响人体及其疾病,并寻找新的药物治疗手段。

通过了解药物的作用机制和药效,我们可以更好地利用药物治疗疾病,提高治疗效果,减少副作用。

一、药物的作用机制药物的作用机制指的是药物与生物体内的靶标相互作用,产生特定的生物效应的过程。

药物可以通过不同的机制来实现其治疗效果,包括以下几种常见的方式:1. 靶点受体:许多药物通过与细胞表面的受体结合,激活或抑制特定的信号通路,以调控细胞的功能。

例如,β受体阻滞剂可以通过与心脏细胞表面的β受体结合,减慢心率、降低血压。

2. 酶抑制剂:某些药物可以抑制生物体内的酶活性,从而干扰代谢过程。

例如,抗病毒药物可以抑制病毒复制所需的病毒酶,从而减少病毒数量。

3. 转运体调节剂:转运体是细胞膜上的蛋白质,负责将药物从细胞内或细胞外运输。

某些药物可以调节转运体的活性,改变药物在生物体中的分布和有效浓度。

例如,抗癫痫药物可以通过调节转运体的活性,提高药物在脑组织中的浓度,增强药效。

二、药物的药效药效是指药物对生物体产生的特定效应。

药效通常通过药物对疾病或症状的治疗效果来评估,可以包括以下几种表现:1. 治疗效果:药物的主要目标是治疗疾病或减轻症状。

一些药物可以直接针对病因,治疗疾病,例如抗生素可以杀死细菌,抗病毒药物可以抑制病毒复制。

其他药物可能通过缓解症状来改善患者的生活质量,例如止痛药可以缓解疼痛。

2. 副作用:药物的使用可能会引起一些不良反应,称为副作用。

这些副作用可能是因为药物与正常细胞或器官产生非特异性作用,如消化不良、头痛等。

部分副作用可能是可控制的,而另一些副作用可能会严重影响患者的生活。

3. 毒性:一些药物在达到治疗效果之前,可能会对生物体产生毒性。

这种毒性可能是由于药物在正常细胞中的非特异性作用引起的,也可能是由于过量使用引起的。

因此,药物的毒性评估非常重要,以确保药物的安全使用。

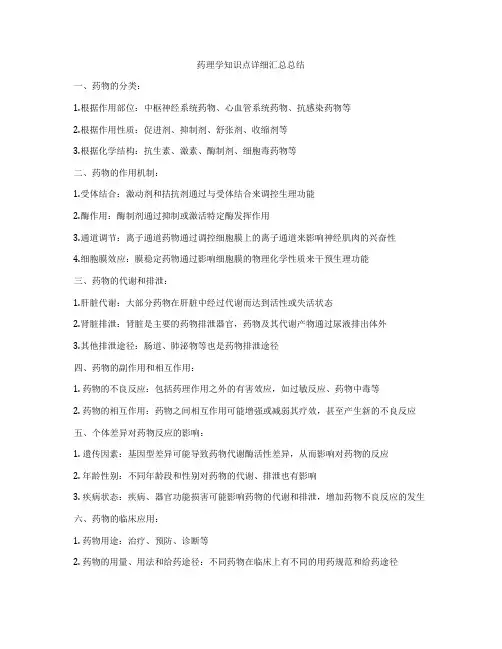

药理学知识点详细汇总总结一、药物的分类:1.根据作用部位:中枢神经系统药物、心血管系统药物、抗感染药物等2.根据作用性质:促进剂、抑制剂、舒张剂、收缩剂等3.根据化学结构:抗生素、激素、酶制剂、细胞毒药物等二、药物的作用机制:1.受体结合:激动剂和拮抗剂通过与受体结合来调控生理功能2.酶作用:酶制剂通过抑制或激活特定酶发挥作用3.通道调节:离子通道药物通过调控细胞膜上的离子通道来影响神经肌肉的兴奋性4.细胞膜效应:膜稳定药物通过影响细胞膜的物理化学性质来干预生理功能三、药物的代谢和排泄:1.肝脏代谢:大部分药物在肝脏中经过代谢而达到活性或失活状态2.肾脏排泄:肾脏是主要的药物排泄器官,药物及其代谢产物通过尿液排出体外3.其他排泄途径:肠道、肺泌物等也是药物排泄途径四、药物的副作用和相互作用:1. 药物的不良反应:包括药理作用之外的有害效应,如过敏反应、药物中毒等2. 药物的相互作用:药物之间相互作用可能增强或减弱其疗效,甚至产生新的不良反应五、个体差异对药物反应的影响:1. 遗传因素:基因型差异可能导致药物代谢酶活性差异,从而影响对药物的反应2. 年龄性别:不同年龄段和性别对药物的代谢、排泄也有影响3. 疾病状态:疾病、器官功能损害可能影响药物的代谢和排泄,增加药物不良反应的发生六、药物的临床应用:1. 药物用途:治疗、预防、诊断等2. 药物的用量、用法和给药途径:不同药物在临床上有不同的用药规范和给药途径3. 药物与药物之间的配伍性:有些药物不宜与其他药物混合使用,可能导致不良反应或降低疗效七、未来药理学的发展趋势:1. 个体化药物治疗:结合基因组学和药代动力学,实现对不同个体的个体化治疗2. 药物新疗法研究:不断探索新的治疗方法,如基因治疗、RNA干预等3. 药物安全性评价:加强对新药物的药物安全性评价和监测,预防不良反应的发生总的来说,药理学作为临床医学重要的一部分,对于理解药物的作用机制、合理用药以及预防药物不良反应等方面都有着重要的意义。

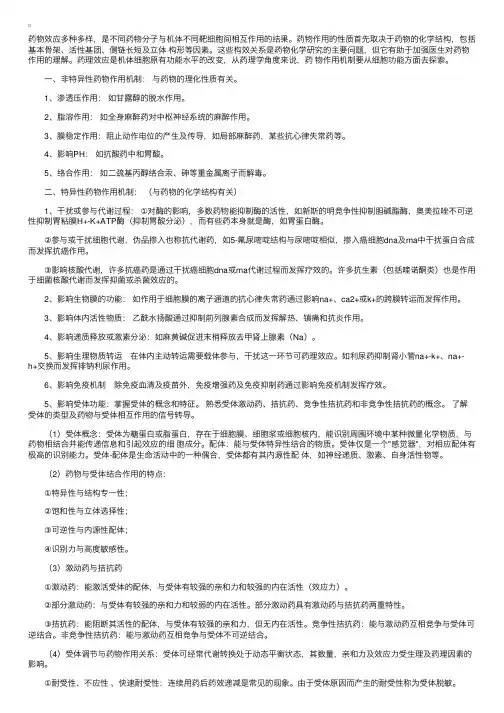

药物效应多种多样,是不同药物分⼦与机体不同靶细胞间相互作⽤的结果。

药物作⽤的性质⾸先取决于药物的化学结构,包括基本⾻架、活性基团、侧链长短及⽴体构形等因素。

这些构效关系是药物化学研究的主要问题,但它有助于加强医⽣对药物作⽤的理解。

药理效应是机体细胞原有功能⽔平的改变,从药理学⾓度来说,药物作⽤机制要从细胞功能⽅⾯去探索。

⼀、⾮特异性药物作⽤机制:与药物的理化性质有关。

1、渗透压作⽤:如⽢露醇的脱⽔作⽤。

2、脂溶作⽤:如全⾝⿇醉药对中枢神经系统的⿇醉作⽤。

3、膜稳定作⽤:阻⽌动作电位的产⽣及传导,如局部⿇醉药,某些抗⼼律失常药等。

4、影响PH:如抗酸药中和胃酸。

5、络合作⽤:如⼆巯基丙醇络合汞、砷等重⾦属离⼦⽽解毒。

⼆、特异性药物作⽤机制:(与药物的化学结构有关) 1、⼲扰或参与代谢过程:①对酶的影响,多数药物能抑制酶的活性,如新斯的明竞争性抑制胆碱酯酶,奥美拉唑不可逆性抑制胃粘膜H+-K+ATP酶(抑制胃酸分泌),⽽有些药本⾝就是酶,如胃蛋⽩酶。

②参与或⼲扰细胞代谢,伪品掺⼊也称抗代谢药,如5-氟尿嘧啶结构与尿嘧啶相似,掺⼊癌细胞dna及rna中⼲扰蛋⽩合成⽽发挥抗癌作⽤。

③影响核酸代谢,许多抗癌药是通过⼲扰癌细胞dna或rna代谢过程⽽发挥疗效的。

许多抗⽣素(包括喹诺酮类)也是作⽤于细菌核酸代谢⽽发挥抑菌或杀菌效应的。

2、影响⽣物膜的功能:如作⽤于细胞膜的离⼦通道的抗⼼律失常药通过影响na+、ca2+或k+的跨膜转运⽽发挥作⽤。

3、影响体内活性物质:⼄酰⽔扬酸通过抑制前列腺素合成⽽发挥解热、镇痛和抗炎作⽤。

4、影响递质释放或激素分泌:如⿇黄碱促进末梢释放去甲肾上腺素(Na)。

5、影响⽣理物质转运 在体内主动转运需要载体参与,⼲扰这⼀环节可药理效应。

如利尿药抑制肾⼩管na+-k+、na+-h+交换⽽发挥排钠利尿作⽤。

6、影响免疫机制 除免疫⾎清及疫苗外,免疫增强药及免疫抑制药通过影响免疫机制发挥疗效。

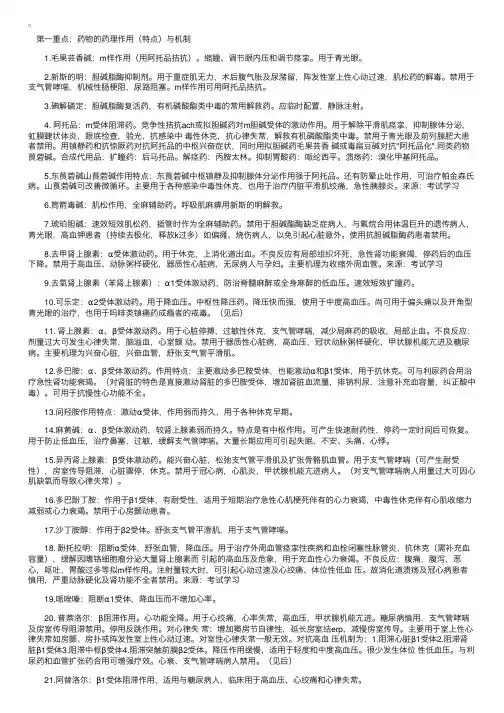

第⼀重点:药物的药理作⽤(特点)与机制 1.⽑果芸⾹碱:m样作⽤(⽤阿托品拮抗)。

缩瞳、调节眼内压和调节痉挛。

⽤于青光眼。

2.新斯的明:胆碱脂酶抑制剂。

⽤于重症肌⽆⼒,术后腹⽓胀及尿潴留,阵发性室上性⼼动过速,肌松药的解毒。

禁⽤于⽀⽓管哮喘,机械性肠梗阻,尿路阻塞。

m样作⽤可⽤阿托品拮抗。

3.碘解磷定:胆碱脂酶复活药,有机磷酸酯类中毒的常⽤解救药。

应临时配置,静脉注射。

4. 阿托品:m受体阻滞药。

竞争性拮抗ach或拟胆碱药对m胆碱受体的激动作⽤。

⽤于解除平滑肌痉挛,抑制腺体分泌,虹膜睫状体炎,眼底检查,验光,抗感染中毒性休克,抗⼼律失常,解救有机磷酸酯类中毒。

禁⽤于青光眼及前列腺肥⼤患者禁⽤。

⽤镇静药和抗惊厥药对抗阿托品的中枢兴奋症状,同时⽤拟胆碱药⽑果芸⾹碱或毒扁⾖碱对抗"阿托品化".同类药物莨菪碱。

合成代⽤品:扩瞳药:后马托品。

解痉药:丙胺太林。

抑制胃酸药:哌纶西平。

溃疡药:溴化甲基阿托品。

5.东莨菪碱⼭莨菪碱作⽤特点:东莨菪碱中枢镇静及抑制腺体分泌作⽤强于阿托品。

还有防晕⽌吐作⽤,可治疗帕⾦森⽒病。

⼭莨菪碱可改善微循环。

主要⽤于各种感染中毒性休克,也⽤于治疗内脏平滑肌绞痛,急性胰腺炎。

来源:考试学习 6.筒箭毒碱:肌松作⽤,全⿇辅助药。

呼吸肌⿇痹⽤新斯的明解救。

7.琥珀胆碱:速效短效肌松药,插管时作为全⿇辅助药。

禁⽤于胆碱酯酶缺乏症病⼈,与氟烷合⽤体温巨升的遗传病⼈,青光眼,⾼⾎钾患者(持续去极化,释放k过多)如偏瘫、烧伤病⼈,以免引起⼼脏意外。

使⽤抗胆碱脂酶药患者禁⽤。

8.去甲肾上腺素:α受体激动药。

⽤于休克,上消化道出⾎。

不良反应有局部组织坏死,急性肾功能衰竭,停药后的⾎压下降。

禁⽤于⾼⾎压、动脉粥样硬化,器质性⼼脏病,⽆尿病⼈与孕妇。

主要机理为收缩外周⾎管。

来源:考试学习 9.去氧肾上腺素(苯肾上腺素):α1受体激动药,防治脊髓⿇醉或全⾝⿇醉的低⾎压。

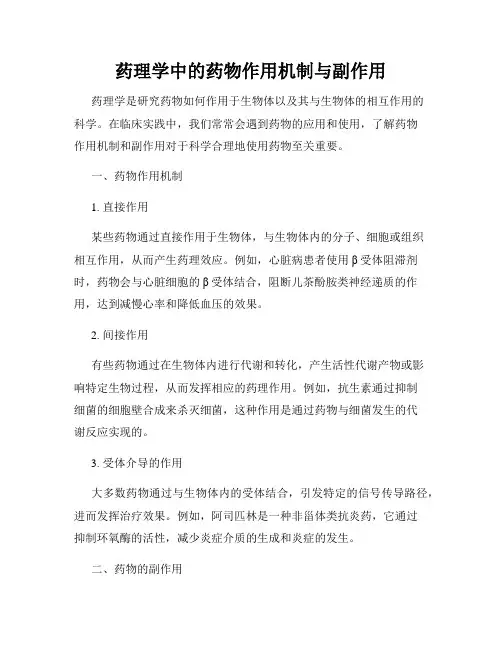

药理学中的药物作用机制与副作用药理学是研究药物如何作用于生物体以及其与生物体的相互作用的科学。

在临床实践中,我们常常会遇到药物的应用和使用,了解药物作用机制和副作用对于科学合理地使用药物至关重要。

一、药物作用机制1. 直接作用某些药物通过直接作用于生物体,与生物体内的分子、细胞或组织相互作用,从而产生药理效应。

例如,心脏病患者使用β受体阻滞剂时,药物会与心脏细胞的β受体结合,阻断儿茶酚胺类神经递质的作用,达到减慢心率和降低血压的效果。

2. 间接作用有些药物通过在生物体内进行代谢和转化,产生活性代谢产物或影响特定生物过程,从而发挥相应的药理作用。

例如,抗生素通过抑制细菌的细胞壁合成来杀灭细菌,这种作用是通过药物与细菌发生的代谢反应实现的。

3. 受体介导的作用大多数药物通过与生物体内的受体结合,引发特定的信号传导路径,进而发挥治疗效果。

例如,阿司匹林是一种非甾体类抗炎药,它通过抑制环氧酶的活性,减少炎症介质的生成和炎症的发生。

二、药物的副作用1. 预期的副作用预期的副作用是指在药物的治疗效果之外,由于药物与生物体其他组织或系统发生的相互作用而引起的不良反应。

例如,应用非甾体类抗炎药物可能导致胃肠道不适,如胃痛、消化不良等。

2. 不可预测的副作用不可预测的副作用是指在使用药物期间出现的非预期的不良反应,其发生原因可能与个体差异、药物代谢、药物相互作用等因素有关。

例如,某些人在使用药物后出现过敏反应,包括皮肤瘙痒、荨麻疹、呼吸困难等。

3. 潜伏期副作用潜伏期副作用是指在药物应用后一段时间内,由于药物在体内积累或药物代谢产物的持续作用而导致的副作用。

例如,长期使用某些药物可能导致肾脏功能损害,患者在使用药物初期可能没有明显症状,但随着时间的推移,肾脏功能逐渐受损。

三、药物作用机制与副作用管理1. 合理使用药物明确药物的适应症,合理用药剂量,结合患者的个体差异,避免不必要的使用和滥用药物。

2. 监测治疗效果和副作用通过定期监测患者的生理指标和症状变化,评估药物治疗的效果和副作用的发生情况,并及时调整治疗方案。

药理学知识点归纳药理学是研究药物与机体(包括病原体)相互作用及其规律和作用机制的一门学科。

它是基础医学与临床医学,医学与药学之间的桥梁学科。

以下是对药理学一些重要知识点的归纳。

一、药物效应动力学(药效学)1、药物的基本作用药物的基本作用包括兴奋作用和抑制作用。

兴奋作用可以使机体的生理、生化功能增强,抑制作用则使其减弱。

2、药物的作用方式(1)局部作用:药物在用药部位产生的作用。

(2)全身作用:药物被吸收后,随血液循环分布到全身各组织器官而产生的作用。

3、药物的治疗作用(1)对因治疗:针对病因进行的治疗,目的在于消除病因。

(2)对症治疗:针对疾病症状进行的治疗,目的在于减轻或消除症状。

4、药物的不良反应(1)副作用:在治疗剂量下出现的与治疗目的无关的反应。

(2)毒性反应:剂量过大或用药时间过长引起的机体损害性反应。

(3)变态反应:也称为过敏反应,是药物引起的免疫反应。

(4)后遗效应:停药后血药浓度已降至阈浓度以下时残存的药理效应。

(5)继发反应:药物治疗作用引起的不良后果。

(6)特异质反应:少数特异体质患者对某些药物反应特别敏感,反应性质也可能与常人不同。

5、药物的量效关系(1)量效曲线:以药物的剂量或浓度为横坐标,以效应强度为纵坐标作图,得到的曲线。

(2)效能:药物产生最大效应的能力。

(3)效价强度:能引起等效反应的相对浓度或剂量,其值越小则强度越大。

6、药物的作用机制药物通过影响细胞的生理生化过程发挥作用,常见的作用机制包括:(1)改变细胞周围环境的理化性质。

(2)补充机体所缺乏的物质。

(3)对神经递质、激素或自身活性物质的影响。

(4)作用于受体。

(5)影响酶的活性。

(6)影响离子通道。

二、药物代谢动力学(药动学)1、药物的体内过程(1)吸收:药物从给药部位进入血液循环的过程。

影响药物吸收的因素包括药物的理化性质、剂型、给药途径、机体的生理状态等。

(2)分布:药物吸收后,随血液循环分布到全身各组织器官的过程。

药理学中的药物分类与作用机制知识点药理学是研究药物与人体生物系统相互作用的科学,了解药物分类和作用机制是药理学的基础。

本文将介绍药理学中常见的药物分类以及各类药物的作用机制,从而帮助读者更好地理解和应用药物。

一、药物分类1. 化学性质分类根据药物的化学结构和性质,药物可以分为不同的类别,包括有机化合物、无机化合物和生物制品等。

- 有机化合物药物:包括大部分临床应用的药物,如抗生素、镇痛药和抗癌药等。

- 无机化合物药物:如金属化合物药物,例如抗肿瘤金属络合物。

- 生物制品药物:来源于生物体的制品,如生物合成药物、基因工程制品和血液制品等。

2. 药物作用部位分类药物的作用部位也是分类的依据之一,主要分为靶酶药物、蛋白质药物和核酸药物。

- 靶酶药物:作用于酶的活性位点,干扰酶的催化活性,包括酶抑制剂和酶诱导剂等。

- 蛋白质药物:作用于细胞表面受体,调节细胞信号转导和功能活性,如激素类药物。

- 核酸药物:如抗肿瘤药物,通过干扰DNA或RNA的合成或功能来抑制癌细胞的增殖。

3. 药物临床用途分类根据药物的临床应用用途,药物可以分为不同的类别,包括抗生素、抗炎药、抗过敏药等。

- 抗生素:抑制或杀灭细菌的药物,如青霉素、头孢菌素等。

- 抗炎药:减轻炎症反应和炎症相关疾病症状的药物,如布洛芬、对乙酰氨基酚等。

- 抗过敏药:减轻过敏反应和过敏相关疾病症状的药物,如抗组胺药物。

二、药物作用机制药物的作用机制是指药物与人体生物系统相互作用产生药效的过程和方式,了解药物的作用机制有助于合理用药和预防药物副作用。

1. 靶点作用药物通过与特定靶点相互作用,改变靶点的活性或功能,从而产生药效。

- 受体作用:药物与细胞表面或细胞内受体结合,激活或抑制受体信号转导通路,如激素类药物。

- 酶作用:药物与酶结合,干扰酶的催化活性,抑制或促进特定酶的活性,如抗生素和抗癌药物。

- 离子通道作用:药物作用于细胞膜上的离子通道,改变细胞内外离子传递,如利多卡因和钙离子拮抗剂。

药理学药物的作用机制药理学是研究药物在生物体内的作用机制的学科。

药物的作用机制是指药物与生物体内的靶点相互作用,从而产生治疗效果的过程。

了解药物的作用机制对于合理使用药物、预防药物不良反应以及开发新药具有重要意义。

本文将介绍药物的作用机制的基本概念和常见的作用机制类型。

一、药物的作用机制概述药物的作用机制可以分为以下几个方面:1. 靶点作用:药物与生物体内的靶点相互作用,改变靶点的功能,从而产生治疗效果。

靶点可以是蛋白质、酶、受体等。

2. 信号传导调节:药物可以干预细胞内的信号传导通路,调节细胞的功能和代谢过程。

3. 代谢调节:药物可以影响生物体内的代谢过程,改变药物的代谢速率和药物在体内的浓度。

4. 免疫调节:药物可以调节免疫系统的功能,增强或抑制免疫反应。

5. 细胞毒性:药物可以直接杀死或抑制病原体或异常细胞的生长和分裂。

二、药物的作用机制类型根据药物与靶点的相互作用方式,药物的作用机制可以分为以下几种类型:1. 拮抗作用机制:药物与靶点结合后,阻断靶点的功能,从而产生拮抗效果。

例如,β受体阻断剂可以阻断β受体的激活,减少心脏的收缩力和心率。

2. 激动作用机制:药物与靶点结合后,激活靶点的功能,从而产生激动效果。

例如,肾上腺素能受体激动剂可以激活肾上腺素能受体,增加心脏的收缩力和心率。

3. 酶抑制作用机制:药物与酶结合后,抑制酶的活性,从而干扰生物体内的代谢过程。

例如,ACE抑制剂可以抑制血管紧张素转化酶的活性,降低血压。

4. 受体激动作用机制:药物与受体结合后,激活受体的功能,从而产生治疗效果。

例如,阿托品可以与毛细血管扩张受体结合,扩张血管,降低眼压。

5. 受体拮抗作用机制:药物与受体结合后,阻断受体的功能,从而产生治疗效果。

例如,抗组胺药可以与组胺受体结合,阻断组胺的作用,减轻过敏反应。

6. 转运体抑制作用机制:药物与细胞内的转运体结合后,抑制转运体的功能,从而影响药物的吸收、分布和排泄。

药理学中的药物分类与作用机制知识点药理学是研究药物的作用、吸收、分布、代谢和排泄规律以及药物与生物体之间相互作用的学科。

药理学中的药物分类与作用机制知识点是药理学学习中的重要内容,下面将就药理学中常见的药物分类及其作用机制进行介绍。

一、药物分类及作用机制1. 传统药物分类传统药物分类主要根据药物来源、化学结构以及药理作用等方面进行分类。

传统药物分类包括植物药、动物药、矿物药等,各类药物均具有其独特的药理作用机制。

2. 现代药物分类现代药物分类主要根据药物的作用靶点、作用机制以及药效等方面进行分类。

现代药物分类包括抗生素、激素、细胞毒药等,各类药物在临床应用中具有重要的意义。

3. 药物的作用机制药物的作用机制是指药物在生物体内发挥作用的方式和途径,不同药物具有不同的作用机制。

常见的药物作用机制包括激活或抑制受体、影响酶的活性、干扰细胞信号传导等,这些作用机制对于药物的临床应用具有重要的指导意义。

4. 药物效应药物效应是指药物在生物体内产生的生理、生化或药理学上的作用效果,药物效应通常与药物的作用机制密切相关。

药物效应可表现为治疗作用、毒副作用等,药物效应的产生涉及多种生物化学过程。

5. 药物相互作用药物相互作用是指两种或多种药物在体内同时使用时产生的相互影响,药物相互作用的发生可能导致药效增强或减弱、毒副作用增加等不良后果。

临床合理用药时需注意药物相互作用问题,以确保药物疗效和安全性。

二、总结药理学中的药物分类及其作用机制知识点对于医学工作者具有重要的指导意义,深入了解药物分类和作用机制有助于提高临床用药水平、减少药物不良反应的发生。

在今后的学习和工作中,医学工作者应不断深化对药理学知识的理解,不断提升自身的专业素养,为患者的健康服务质量不断提升。

药理学研究药物对身体的作用和反应机制药理学是研究药物在生物体内的作用、发挥机制以及与生物体的相互作用等方面的学科。

药物通过与生物体内的分子、细胞和组织等相互作用,对身体产生作用,并触发一系列的反应机制。

本文将就药物对身体的作用和反应机制进行探讨。

一、药物的作用方式及作用靶点药物可以通过多种方式对身体产生作用,包括:1. 激活或抑制生物体内的特定受体:药物作为化学物质,可以与生物体内的特定受体相结合,从而激活或抑制这些受体的活性。

例如,一些药物可以与神经递质受体结合,从而模拟或阻断神经递质的作用。

2. 干扰生物体内的化学反应过程:药物可以通过与生物体内特定的酶或底物结合,干扰生物体内的化学反应过程。

这些药物可通过抑制酶的活性或改变底物的结构来实现效果。

3. 影响细胞内的信号传导路径:药物可以通过调节细胞内的信号传导路径,影响细胞内的信号转导过程。

这些药物可以作用于细胞内的信号分子,改变信号的传递速度或强度。

在药物作用的过程中,药物与生物体的特定分子相互作用,从而发挥其效应。

这些特定分子被称为药物的作用靶点。

不同的药物可以作用于不同的靶点,从而产生不同的效应和作用机制。

二、药物的作用和反应机制药物的作用和反应机制非常多样,可以分为以下几种常见类型:1. 治疗类药物:治疗类药物主要用于治疗疾病和缓解症状。

它们通常通过干扰疾病的发生机制、修复受损组织或促进康复等方式发挥作用。

这些药物可以通过激活或抑制特定受体、调节信号传导路径或改变细胞内的代谢活性来实现治疗效果。

2. 麻醉类药物:麻醉类药物主要用于手术或疼痛处理等过程中,通过干扰疼痛传导途径和中枢神经系统的功能来达到麻醉的目的。

这些药物可以通过抑制疼痛传导途径的活性、改变神经环路的功能或产生中枢抑制效应等方式,实现麻醉作用。

3. 抗生素:抗生素是一类用于治疗细菌感染的药物。

它们主要通过抑制细菌的生长和繁殖来达到治疗效果。

抗生素可以通过与细菌的细胞壁、核酸合成酶或蛋白质合成酶等靶点相互作用,破坏细菌的正常生理功能,从而抑制细菌的生长和繁殖。