不确定度评定中几个容易混淆的问题

- 格式:ppt

- 大小:269.00 KB

- 文档页数:10

测量误差与不确定度评定一、测量误差1、测量误差和相对误差(1)、测量误差测量结果减去被测量的真值所得的差,称为测量误差,简称误差。

这个定义从20世纪70年代以来没有发生过变化,以公式可表示为:测量误差=测量结果-真值。

测量结果是由测量所得到的赋予被测量的值,是客观存在的量的实验表现,仅是对测量所得被测量之值的近似或估计,显然它是人们认识的结果,不仅与量的本身有关,而且与测量程序、测量仪器、测量环境以及测量人员等有关。

真值是量的定义的完整体现,是与给定的特定量的定义完全一致的值,它是通过完善的或完美无缺的测量,才能获得的值。

所以,真值反映了人们力求接近的理想目标或客观真理,本质上是不能确定的,量子效应排除了唯一真值的存在,实际上用的是约定真值,须以测量不确定度来表征其所处的围。

因而,作为测量结果与真值之差的测量误差,也是无法准确得到或确切获知的。

过去人们有时会误用误差一词,即通过误差分析给出的往往是被测量值不能确定的围,而不是真正的误差值。

误差与测量结果有关,即不同的测量结果有不同的误差,合理赋予的被测量之值各有其误差并不存在一个共同的误差。

一个测量结果的误差,若不是正值(正误差)就是负值(负误差),它取决于这个结果是大于还是小于真值。

实际上,误差可表示为:误差=测量结果-真值=(测量结果-总体均值)+(总体均值-真值)=随机误差+系统误差(2)、相对误差测量误差除以被测量的真值所得的商,称为相对误差。

2、随机误差和系统误差(1)、随机误差测量结果与重复性条件下,对同一被测量进行无限多次测量所得结果的平均值之差,称为随机误差。

随机误差=测量结果-多次测量的算术平均值(总体均值)重复性条件是指在尽量相同的条件下,包括测量程序、人员、仪器、环境等,以及尽量短的时间间隔完成重复测量任务。

此前,随机误差曾被定义为:在同一量的多次测量过程中,以不可预知方式变化的测量误差的分量。

随机误差的统计规律性:○1对称性:绝对值相等而符号相反的误差,出现的次数大致相等,也即测得值是以它们的算术平均值为中心而对称分布的。

关于测量误差与不确定度的几个问题更新时间:2006-11-1 1 引言测量是人们认识自然、改造自然的基本手段之一,其目的在于获得被测对象的准确的量值。

然而由于各种因素的影响,任何测量过程都不可能获得被测量的真值,而只能是在一定程度上使测量结果逼近真值。

因此,一个完整的测量结果应包含被测量的量值(数值×计量单位)和对测得值可疑程度的说明。

量值体现被测量的大小,而测得值的可疑程度反映了测量结果的准确性。

如何更科学合理地表示测量结果的准确性,是测量工作的重要议题。

早期的误差理论以统计学为基础,以静态测量时误差服从正态分布为主的随机误差估计和数据处理的理论为特征,成为经典误差理论。

多年来,误差和误差分析已成为评价测量结果质量的重要方法,但大多数测量结果的误差是未知的,因此用误差来定量表示测量结果的质量存在许多争论。

从20世纪70年代开始,人们开始逐步引入测量不确定度的概念来评定测量结果。

不确定度概念的提出和应用受到了国际社会的普遍重视。

鉴于国际间表示不确定度的不一致,世界计量界最高权力机构国际计量委员会(CIPM)于1978年要求国际计量局(BIPM)向各国标准计量研究院征询意见,并提出建议。

1993年,由国际标准化组织(ISO)等7个国际组织联名共同发表了《测量不确定度表示指南》(简称《指南》),尔后ISO的各成员国广泛执行和应用了该指南,依据现代误差理论测量不确定度来评价测量结果的质量。

我国国家质量技术监督局也于1999年1月11日发布并于同年5月1日实施《中华人民共和国国家计量技术规范-测量不确定度评定与表示》(JJF1059-1999)。

2 测量误差的概念测量误差简称误差。

按照传统误差理论,其定义为:测量结果与被测量真值的差。

其中,测量结果是由测量得到的被测量值,被测量真值是与给定的特定量的定义一致的量值。

由于“真值”只是个理想的概念,按其本性是不可确定的,因此测量误差也是一个理想概念。

(二) 测量不确定度、误差与最佳测量能力1 测量和测量不确定度的含义测量给出关于某物的属性,它可以告诉我们某物体有多重、或多长、或多热,即告诉我们量值有多大。

测量总是通过某种仪器或设备来实现的,尺子、秒表、衡器、温度计等都是测量仪器。

被测量的测量结果通常由两部分组成(一个数和一个测量单位),他们构成了量值。

例如:人体温度37.2℃是量值,人体温度是被测量,37.2是数,℃是单位。

对于比较复杂的测量,通过实际测量获得被测量的测量数据后,通常需要对这些数据进行计算、分析、整理,有时还要将数据归纳成相应的表示式或绘制成表格、曲线等等,亦即要进行数据处理,然后给出测量结果。

检测/校准工作的核心是测量。

在给出测量结果的同时,必须给出其测量不确定度。

测量不确定度表明了测量结果的质量:质量愈高,不确定度愈小,测量结果的使用价值愈高;质量愈差,不确定度愈大,使用价值愈低。

在检测/校准工作中,不知道不确定度的测量结果,实际上不具备完整的使用价值。

测量不确定度是对测量结果存有怀疑的程度。

测量不确定度亦需要用两个数来表示:一个是测量不确定度的大小,即置信区间的半宽;另一个是对其相信的程度,即置信概率(或称置信水准、置信水平、包含概率),表明测量结果落在该区间有多大把握。

例如:上述测量人体温度为37.2℃,或加或减0.1℃,置信水准为95%。

则该结果可以表示为37.2℃±0.1℃,置信概率为95%。

这个表述是说,我们测量的人体温度处在37.1℃到37.3℃之间,有95%的把握。

当然,还有一些其他不确定度的方式。

这里表述的是最终的扩展不确定度,它是确定测量结果区间的量,合理赋予被测量之值分布的大部分可望包含于此区间。

2 测量结果及其误差和准确度2.1 测量结果测量结果被定义为“由测量所得到的赋予被测量的值。

”它是被测量的最佳估计值,而不是真值。

完整表述测量结果时,必须同时给出其测量不确定度。

必要时还应说明测量所处的条件,或影响量的取值范围。

对听众提问的书面答复1、“CNAS-GL34:2013《基于质控数据环境检测测量不确定度评定指南》4.1.3 重复性与性能持续的确认(精密度法)实验室l 应表明,其标准差( s l ) 与重复性标准差( s r ) 要保持一致,这种一致性应通过一个或多个合适样品的重复分析(可合并结果)来确认。

使用附录E.1 的95%包含概率下F检验,计算s l与s r的比值。

”问题1: 这里的“其标准差s l”到底是指谁的和什么标准差?“重复性标准差s r”是指来源于哪里的重复性标准差?答复:s l指实验室l内部重复测定的标准偏差;s r是方法标准提供的方法性能指标重复性标准偏差。

通常方法标准发布前需要进行方法验证,6-7家实验室对同一样品按统一规定的程序进行测定得到的数据,经数理统计计算可得到s r和s R。

问题2:这里说的F检验为什么一定要固定为F=sl 2/sr2,而不是按常规F检验的秩序将大方差放在分子上,将小方差放在分母上?类似的情况也出现在线性拟合法的“4.3.3 F 比值检验F=σl2/σp2或F=τl2/τp2”?答复:常规F检验是考察两者是否有显著性差别。

如果s l明显小于s r,虽然两者经F检验有显著差异,但优于“平均水平”,仍然可被认可。

因为精密度可以好于平均水平。

因此这里的公式要求F比值(sl 2/sr2)可以小于1,不能大于临界值。

这个解释同样适用于线性校准法的相关章节计算式。

问题3:而在质控图法“4.2.3 F 检验与精密度合并”一节中却又强调F=大方差/小方差,这与精密度法和线性拟合法的要求不一样,为什么质控图法与精密度法和线性拟合法关于F检验分子分母在秩序上的要求存在不同?答复:因为这里强调的是两套数据精密度合并前,要求不能有显著性差别,而不管谁大谁小,因此应该按常规F检验要求进行处理。

2、通常的理解是,实验室应提供本实验室自己的不确定度,因为实验室自己的不确定度可反映实验室自身的能力,而且不同实验室的能力是有区别的。

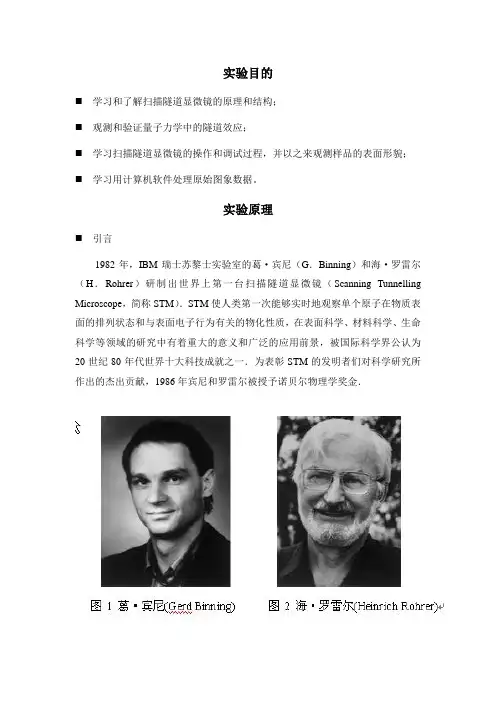

实验目的⏹学习和了解扫描隧道显微镜的原理和结构;⏹观测和验证量子力学中的隧道效应;⏹学习扫描隧道显微镜的操作和调试过程,并以之来观测样品的表面形貌;⏹学习用计算机软件处理原始图象数据。

实验原理⏹引言1982年,IBM瑞士苏黎士实验室的葛·宾尼(G.Binning)和海·罗雷尔(H.Rohrer)研制出世界上第一台扫描隧道显微镜(Scanning Tunnelling Microscope,简称STM).STM使人类第一次能够实时地观察单个原子在物质表面的排列状态和与表面电子行为有关的物化性质,在表面科学、材料科学、生命科学等领域的研究中有着重大的意义和广泛的应用前景,被国际科学界公认为20世纪80年代世界十大科技成就之一.为表彰STM的发明者们对科学研究所作出的杰出贡献,1986年宾尼和罗雷尔被授予诺贝尔物理学奖金.原子的概念至少可以追溯到一千年前的德莫克利特时代,但在漫长的岁月中,原子还只是假设而并非可观测到的客体. 人的眼睛不能直接观察到比10-4m 更小的物体或物质的结构细节,光学显微镜使人类的视觉得以延伸,人们可以观察到像细菌、细胞那样小的物体,但由于光波的衍射效应,使得光学显微镜的分辨率只能达到10-7m电子显微镜的发明开创了物质微观结构研究的新纪元,扫描电子显微镜(SEM)的分辨率为10-9m,而高分辨透射电子显微镜(HTEM)和扫描透射电子显微镜STEM)可以达到原子级的分辨率——0.1nm,但主要用于薄层样品的体相和界面研究,且要求特殊的样品制备技术和真空条件.场离子显微镜(FIM)是一种能直接观察表面原子的研究装置,但只能探测半径小于100 nm的针尖上的原子结构和二维几何性质,且样品制备复杂,可用来作为样品的材料也十分有限. X射线衍射和低能电子衍射等原子级分辨仪器,不能给出样品实空间的信息,且只限于对晶体或周期结构的样品进行研究.与其他表面分析技术相比,STM具有如下独特的优点:具有原子级高分辨率,STM 在平行于样品表面方向上的分辨率分别可达0.I nm 和0.01 nm,即可以分辨出单个原子.这是中国科学院化学所的科技人员利用纳米加工技术在石墨表面通过搬迁碳原子而绘制出的世界上最小的中国地图。

摘要文章澄清了测量不确定度教学中易混淆的一些概念,给出了实用的展伸不确定度公式;在数据处理中,倡导利用回归法;提出在作图法中画出误差杆,以更明确地表明实验的精度。

关键词误差,测量不确定度,标准差,展伸不确定度,数据处理,误差杆,回归法。

测量不确定度⏹采用不确定度的必然性国际计量局等七个国际组织于1993年指定了具有国际指导性的“测量不确定度表示指南ISO 1993(E)”(以下简称《指南》)。

几年来国际与国内的科技文献开始采用不确定度概念,我国各个高校也不断开展这方面的讨论,改革教学内容与方法,以求与国际接轨。

虽然一些学者对《指南》的有些内容持批评态度[注1],但总的趋势是在贯彻《指南》的同时,不断改善它。

测量不确定度定义为测量结果带有的一个参数,用以表征合理赋予被测量量的分散性,它是被测量客观值在某一量值范围内的一个评定。

不确定度理论将不确定度按照测量数据的性质分类:符合统计规律的,称为A类不确定度,而不符合统计规律的统称为B类不确定度。

测量不确定度的理论保留系统误差的概念,也不排除误差的概念。

这里的误差指测量值与平均值之差或测量值与标准值(用更高级的仪器的测量值)的偏差。

⏹测量不确定度的B类分量仪器的最大允差Δ仪测量中凡是不符合统计规律的不确定度统称为B类不确定度,记为ΔB 。

它包含了由测量者估算产生的部分Δ估和仪器精度有限所产生的最大允差Δ仪。

Δ仪包含了仪器的系统误差,也包含了环境以及测量者自身可能出现的变化(具随机性)对测量结果的影响。

Δ仪可从仪器说明书中得到,它表征同一规格型号的合格产品,在正常使用条件下,一次测量可能产生的最大误差。

一般而言,Δ仪为仪器最小刻度所对应的物理量的数量级(但不同仪器差别很大,一些常用仪器的最大允差见第26页)。

测量者的估算误差Δ估测量者对被测物或对仪器示数判断的不确定性会产生估算误差Δ估。

对于有刻度的仪器仪表,通常Δ估为最小刻度的十分之几,小于Δ仪(因为最大允差已包含了测量者正确使用仪器的估算误差)。

第二章计量综合知识一、单项选择题(以第一节第5、8题;第三节第7题;第四节第6、12题;第五节第8题为例)第一节5.一位田径运动员的110米栏成绩,下列几种表示中(D)是正确的。

A.12″.88;B.12.88″;C.12s88;D.12.88s。

分析:本题答案很明确,就是GB3100~3102-1993《量和单位》中,“可与国际单位制单位并用的我国法定计量单位”中有关时间单位的内容。

我国法定计量单位规定:时间单位小时的符号为h、分的符号为min、秒的符号为s;平面角单位秒的单位符号为(″)、分的符号为(′)、度的单位符号为(°)。

这里要求考生注意,不要将时间单位与平面角单位混淆。

本题也可作为多选题出现。

8.电能单位的中文符号是(D)A.瓦[特];B.度;C.焦[耳];D.千瓦·时分析:本题答案很明确,就是《中华人民共和国计量单位使用方法》中,有关电能单位及组合单位符号写法的内容。

首先要明确电能单位是什么,其次要明确组合单位中文符号的写法。

有两个以上单位相乘构成的组合单位,其中文符号只有一种写法即居中圆点代表乘号。

本题选项中,瓦[特]是功率单位,焦[耳]是功、热量、能[量]的单位,度是非法定计量单位。

本题也可作为多选题出现。

第三节7.扩展不确定度用符号(C)表示。

A.uc;B.u;C.U;D.uB分析:本题答案很明确,就是JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》之7.1中的内容。

作答本题时,首先要明确扩展不确定度用什么符号表示,其次注意表示不确定度字母的字体一定是斜体。

第四节、6.当一台天平的指针产生可觉察位移的最小负荷变化为10mg,则此天平的(C)为10mg。

A.灵敏度;B.分辨力;C.鉴别力[阈];D.死区分析:灵敏度、分辨力、鉴别力[阈]、死区等几个术语特别容易混淆。

JJF1001-2011《通用计量名词术语及定义》中相关术语的新定义:7.14分辨力是指“引起相应示值产生可察觉到变化的被测量的最小变化”。

测量不确定度评定中的重复性问题误差与不确定度技术篇测量不确定度评定中的重复性问题一,定义按照JJF1001—1998(通用计量术语及定义》的定义,重复性是测量结果的重复性简称.指在相同条件下.对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性.问题:1.重复性是定性的概念还是定量的概念?国际上对"测量准确度"一词.十分明确地指出是个定性概念.但对重复性没有指明.因此,我们能否给予它一个符号,类似于一切可以定量的事物概念,例如:质量可以给一个符号m.并给出例如m=1.05kg.重复性可否给出个符号,例~lrep,也可给出p=17某些文件的这一用法明确认为它是一个量,而且可以定量表达为一个数.本文认为不妥,定义中的"多次"应当也包括2次.那么,两次之间的一致程度.是否指两次结果之差?还是按贝塞尔公式计算出的任意一次的标准偏差?如果"多次"包括了3次或3次以上.则这个一致性又是什么.是否就是其中的最大值与最小值之差?显然.定义对此问题未交待清楚.本文倾向于重复性不是物理量.只是个定性的概念,不宜用rep作为符号.2.用什么来定量给出重复性?一是重复性标准差s,,这个符号是ISO给的;二是重复性限r.这个符号也是ISO给的.s,与r分别有定量的定义.除此以外,当然也可以用s和(是被测量Q多次测量结果的平均值)作为重复性的定量表述,前者采用符号RsD,3.单次测量结果是否存在重复性?从定义来看是不存在的,但在实际实验中存在.例如.在万能试验机上对某个样品所做的抗拉或抗压强度试验,由于是一种破坏性的试验,不能进行多次重复.因而只有一个测量结果.但是这个测量结果可以给出s,这个s就是该试验机示值的s,不同级别的试验机各有不同要求的s,.通过在检定中按标准测力仪予以确认.往往有些检测虽不是破坏性的.完全可以进行多次重复,但由于某种原因(例如时间上的原因,成本上的原口李慎安因等)不去重复而只有一个结果,这时的s,可以通过"方法确认的重复性"加以评定这里引用的词是某些文件中广为采用的.既可以来自技术规范(标准,规程等),也可来自实验室过去的检测数据.对于s,也应确切地区别为s(g)还是s(),它们之间有如下关系:s(q)--S(q)/Vn二,关于相同的观测者本文认为应理解为相同实验能力(水平)的观测者.因此.虽是同一个人.但在精力不能充分集中的情况下. 或是精力疲惫的情况下.不能认为是相同的观测者反之,虽然不同的人.但水平接近,也可认为是相同观测者.如果需要比较严格的认定.可以通过重复性条件下给出的s(9)进行比较,例如:观测者A给出的s(g)与观测者B给出的s(q)251'~3,相差不超过0.1,应该是可以相互代替的.即J....._^___●................_^__●.............●-_........一I$rA(q)一srB(g)1≤0.1,/【,~2rA)+S2rs(q)],2这时,可以用上式右边中的平均方差的正根作为A,B共同的(口).三,关于相同的测量仪器应该是指同一台测量仪器.而不是相同技术规格也不是相同准确度级别的测量仪器.针对这一点,某些测量仪器在存在多台的情况下需特别注意.例如.某些玻璃量器在实验室内往往相同规格和相同级别的不只一件.因此,当利用过去的重复实验数据来评定方法确认的s或r时,容易造成混淆,即所得出的s或r中,是否包含了测量仪器最大允许误差MPE所导致的分散性?按重复性的定义是不应包含的.但如果用了不同测量仪器.则所得出的或r中就包含了.四,关于短时间内的重复测量这个重复性条件中所规定的"短"并没有量化而只是个定性概念,没有指明应该在多长的时间内.实际上没有这个可能与需要应该理解为被测量Q与其他重复性条件均能保持不变的时间即可认为是短时间.因此. 2010.5中国计量ChinaMetrology9798技术篇误差与不确定度根据不同情况.这个时间可以是几个小时或是几天甚至几周五,参数s与r之间的关系由于,定义为任意两个测量结果间之差值以95%的概率不致超出的值,如果单一测量结果q的标准差为s(q),则两个结果之差的标准差为,/s,(g),在正态分布的情况下.要求所包含的概率为95%.则应取包含因子k=2.这样可得r=2xx/2s,(q)一2.83s,(q)这就是JJF1059—1999《测量不确定度评定与表示》5.1O节给出的关系如果qi的分布偏离正态.很明显这一关系应有相应的变化,~Pk<2.也就是说,如果不严格地考虑q的分布, 按2.83计算时.得到的r会偏大.但如果是通过大量实验结果给出的r,则按sr=r/2.83计算的s,则会偏小.作者单位【国家质检总局】岛电能计量装置的综合误差及其减小方法口王华文马伟电能计量装置是电力系统中的重要设备.它的准确与否直接关系到电力系统的经济效益长期以来.电网中各个节点的电量都是按照电能表的读数来确定的,较少考虑到电能计量装置的综合误差所造成的影响.近年来.随着用户对电力部门服务质量的要求不断提高.电能计量装置的准确性问题受到了越来越多的关注如何减小电能计量装置的综合误差.提高计量的准确性成为电力部门和用户共同关心的热点问题.本文将分析电能计量装置综合误差产生的原因.给出减小这种误差的方法一,电能计量装置的综合误差根据DIET448—2000《电能计量装置技术管理规程》的规定.电能计量装置由电能表,计量用电压电流互感器及其二次回路共同组成.因此.电能计量装置的综合误差可用式(1)表示:y=y^+(1)式中:r电能计量装置综合误差;^——电流,电压互感器引起的综合误差;厂电压互感器二次回路电压降引起的误差;——电能表自身的误差.现场运行条件下.影响电能计量装置综合误差的因素更多,如温度变化,环境磁场,运行电压的高低,电流的大小,功率因数的变化,频率的波动等.所以,电能计量装置的综合误差是一个动态的数据.在实际操作中很难量化考核.~般将其分解为各组成部分的误差控制.但是.综合误差的概念有利于从整体上控制.实现电能表,互感器和二次回路之间的优化配置,提高装置整体的准确性中国计量ChinaMetrology2OlO.5二,综合误差产生的原因1.电能表本身的误差由于制造工艺等因素的限制.电能表本身允许存在一定的误差但是.超过这个误差范围(即产生超差).电能表就需要进行调整以达到误差要求.一般而言,产生超差的原因有:(1)电能表型号老化,没有按时周检,电能表的误差特性发生变化:(2)电能表运行的现场环境恶劣:(3)检定装置长期不检定或标准表的使用不符合检定要求.电能表检定规程对交流电能表检定装置的基本技术要求是:(1)检定2.0级和3.0级电能表的检定装置应两年校准1次.检定0.2级至1.0级的检定装置应1年校准1 次.装置内的标准电流,电压互感器还应在运行条件下校准误差.(2)标准电能表的相对误差应不超过被检表基本误差限的1152.互感器引起的误差电能表计量的电量是通过电流互感器(CT)和电压互感器(PT)后的二次电量值,因此.互感器的使用也会带来一定的误差这种误差与以下因素有关:第一.互感器的一次电流.由于铁芯磁导率和损耗角都是非线性,随着一次电流(电压)的增大,铁芯磁通密度增加.磁导率增大,当一次电流(电压)进一步增大, 铁芯将趋向饱和.磁化曲线趋向平坦,互感器一,二次之间不再是线性关系因此,一次电流(电压)是影响互感器误差的重要因素之一第二.互感器的真实变比和计算用变比不一致.通过计量节点的真实电量可以用式(2),式(3)表示:。

关于不确定度指标的理解(满量程与否)关于不确定度指标的理解在测试仪器⾏业,不确定度(很多⼈称之为精度,因此下⾯就称之为精度)是仪器的⼀个最重要指标之⼀,⽽不确定度指标的表⽰是有不同的⽅式的。

⽽不同的表⽰⽅式有时会带来⼀些意义上的混淆或混乱。

因此如何理解精度的指标就变得⾮常重要了。

不确定度指标是指仪器测量值的可能范围,也就是估计的误差范围。

误差的类型有与测量值成⽐例的误差,有与测量值⼤⼩⽆关的固定误差,⼀般仪器的指标是两种误差之和。

通常⼈们希望仅有与测量值成⽐例的误差,读数(Reading)精度就是指这种误差。

如果仪器仅⽤固定误差表⽰指标的叫做引⽤误差,满量程(Full Range)精度就是指这种误差。

在压⼒测试(通常称为表)中常使⽤满量程精度。

读数精度和满量程精度的表⽰有什么不同吗?他们是怎么计算出来的?下⾯我们以⼀个压⼒测试的例⼦来具体说明,更有助于直观的理解之间的区别。

具体的例⼦如下:两个压⼒测试仪,最⼤量程都是10MPa。

⼀个是读数精度1%,另⼀个是满量程精度1%。

⼆者有何区别?我的不确定度是0.02% 我的不确定度也是0.02%⾸先要介绍两种误差表⽰⽅式,⼀个是绝对误差,⼀个是相对误差。

绝对误差是测量值与标准值(估计真值)之差;相对误差是绝对误差和标准值的⽐值。

例如测量数值是100,其绝对误差是1,则相对误差就是1/100,也就是1%。

再如,测量值是50,绝对误差是0.5,则相对误差是0.5/50,还是1%。

通过相对误差才能表⽰出测量的质量,所以通常评价测量结果和测量仪器都使⽤相对误差。

如果不确定度给出的是相对误差,马上就知道最后测量结果究竟如何。

如果是给出的是绝对误差,最后的不确定度需要进⾏计算才能知道。

在解释读数精度和满量程精度的实际例⼦中就可清楚的了解这⼀点。

搞清楚相对误差和绝对误差后,我们就很容易理解读数精度和满量程精度了。

所谓读数精度就是⽤相对误差表⽰。

⽽满量程精度是⽤引⽤误差或绝对误差表⽰。