国内外自组装膜的研究进展_周志丹

- 格式:pdf

- 大小:212.30 KB

- 文档页数:4

一种纳米薄膜——自组装膜厚度达到纳米尺寸的薄膜材料因在摩擦学、光学、电磁学等领域具有重要应用价值而得到广泛研究。

通常,制备结构致密均一、膜厚可控并具有一定晶体结构的纳米薄膜需要特殊的设备、复杂的工艺及真空、高温等苛刻条件,而在复杂结构衬底表面制备纳米薄膜则更加困难。

用自组装技术可以方便地制作出分子有序排列形成的超薄膜,这使得纳米薄膜在界面科学、分子工程学等领域占有重要地位。

1 基本原理自组装概念(Self Assembly简称SA)由Bigelow及其合作者于1946年首先提出,其基本原理由Bigelow的合作者Zisman于1964年阐明。

自组装指在无外界干扰的情况下,复杂体系能自发地将体系中的分子组装成有序的结构,能够有效设计为具有特定物理和化学特性的、高度有序结构的复合材料。

其中,自组装单分子膜(self assembled monolayers,SAMs)是构膜分子通过分子间及其与基底材料间的物化作用而自发形成的一种热力学稳定、排列规则的单层分子膜。

1980年,以色列魏茨曼科学研究所材料与界面系的Sagiv报道了首个成功的实例。

他将玻片浸入硅烷C18H37SiCl3(OTS)的CCl4稀溶液(10-3 mol/L)中2~3 min后取出,分别用石油醚、甲醇、蒸馏水漂洗,在氯化氢气氛中干燥,成功制得如图1所示单分子膜。

Sagiv因发明了这种新的实验技术而被称为成膜技术的先驱。

图1 硅烷在羟基化基底表面形成的SA单分子膜示意图由图1可以看出,自组装所依据的作用力是固-液两相在界面发生的化学吸附。

将附有某种表面物质的基片浸入到含有表面活性剂的溶液中,活性剂分子一端的亲水性头基与基片表面物质发生自动、连续的化学反应,与基片表面通过化学键连接,从而活性剂分子形成紧密的二维有序自组装单分子膜。

2 3类自组装膜二维自组装膜的驱动力包括固体基底表面原子与表面活性物质的活性基团之间的相互作用,以及表面活性分子之间的相互作用。

Hans Journal of Chemical Engineering and Technology 化学工程与技术, 2017, 7(6), 301-314Published Online November 2017 in Hans. /journal/hjcethttps:///10.12677/hjcet.2017.76042Innovation in Layer-by-Layer Self-Assembly TechnologyBen Fei1,2, Yijing Jiang1,2, Sha Lin1,2, Qing Shen1,2*1State Key Laboratory for Modification of Chemical Fiber and Polymer Materials, Donghua University, Shanghai 2Polymer Department of Donghua University, ShanghaiReceived: Nov. 10th, 2017; accepted: Nov. 23rd, 2017; published: Nov. 30th, 2017AbstractThe application of Layer-by-Layer self-assembly in the preparation of nanomaterials has been paid more and more attention, which has promoted the development of material preparation me-thods. Based on the continuous emergence of new technologies for Layer-by-Layer self-assembly, this paper summarizes the recent developments in this technology.KeywordsSelf-Assembly, Spray, Fluid, Electricity, Magnetics层层自组装技术的新进展费奔1,2,江依静1,2,林莎1,2,沈青1,2*1东华大学纤维材料改性国家重点实验室,上海2东华大学高分子系,上海收稿日期:2017年11月10日;录用日期:2017年11月23日;发布日期:2017年11月30日摘要层层自组装技术在纳米材料制备过程的应用受到了日益增长的关注、推动了材料制备方法的发展。

科技研究农家参谋-179-NONG JIA CAN MOU自组装单分子层技术的应用研究进展沙赟颖 李岩 胡婧 张玉莹(泰州职业技术学院、泰州市骨组织工程技术中心,江苏泰州,225300)【摘 要】本篇综述着重介绍基于金-硫醇反应的自组装单分子层(SAMS)技术在修饰材料表面中的应用,主要阐明金-硫醇自组装单分子层的基本原理、运用金-硫醇自组装单分子层研究蛋白吸附、生物识别、细胞粘附以及制备图案化和动力学表面等方面的进展。

【关键词】自组装单分子层;研究进展细胞粘附和铺展是绝大多数细胞生存、增殖及发挥功能的先决条件,粘附、铺展质量的好坏直接影响细胞的后续行为。

在正常的组织中,细胞的粘附表面是由胞外基质(ECM)构成的,ECM 是多种蛋白组装成的一种不溶性支架,这些蛋白包括纤连蛋白、层粘连蛋白、胶原以及其他的一些起连接作用的蛋白,它们在一个广阔的空间内形成对细胞的生物化学和生物力学刺激,诱导细胞行为的发生。

近些年来,利用经过物理或化学修饰的基底材料在体外模拟体内细胞微环境,研究细胞-基质相互作用的报道屡见不鲜。

然而,控制吸附在材料表面的蛋白活性与取向,即利用基底材料模拟胞外基质环境还存在或多或少的困难。

同时,也正是这些困难的存在,激励仿生材料的科研工作者在这个领域做了大量的工作,也取得了很多有意义的成果,创造出了一些行之有效的制备基底材料的方法,如多聚体材料、分子化学材料等。

在现有的修饰材料表面的技术当中,金-硫醇自组装单分子层无疑是应用最广泛、模拟人体微环境最好的一种方法,它可以很好的控制界面结构和性质。

该分子层是由长链烷基硫醇X-(CH 2)n -SH 吸附在金表面形成的单层膜,是新近发展起来的适合于用来研究细胞-基质相互作用的有机表面。

它不同于其他非共价驱动的自组装模式,含硫化合物在金表面的自组装成膜是通过极性共价键形成的,Au-S 键极易自发形成并释放热量。

硫醇、硫醚或二硫醚衍生物中的S 原子与Au 表面的强烈相互作用遵循软硬酸碱作用原理,形成Au-S 键,使得硫化合物在金表面形成的自组单分子层具有良好的稳定性、致密性和有序性。

大分子自组装研究的进展大分子自组装属于超分子化学与高分子化学的交叉研究领域,是研究高分子之间、高分子与小分子之间、高分子与纳米粒子之间或高分子与基底之间的相互作用,及其通过非共价键合而实现不同尺度上的规则结构的科学。

自20世纪90年代起,大分子自组装就引起了国际学术界广泛的研究兴趣。

除了嵌段共聚物外,人们陆续发现均聚物、齐聚物、离聚物、无规共聚物及接枝共聚物等都可作为“组装单元”,在一定条件下,通过各种弱相互作用(疏水、氢键、静电作用力等),自发形成形态多样的超分子有序结构。

自组装体形成之后,通过化学修饰的方法,可使其形态“永久”保持。

目前,大分子自组装已被视为构筑具有规则结构功能性纳米材料的主要途径之一生’〕作为一种“软物质”,高分子纳米材料具有广泛的潜在应用价值,比如可用作涂料、药物输送载体、纳米反应器、污水处理剂或作为合成规整结构纳米材料的模板等〔z.;l。

获得大分子自组装体的常规途径是嵌段共聚物在选择性溶剂中胶束化,该过程的驱动力来自于某一链段的疏水性。

近几年来,涌现出多种多样构建大分子自组装体的新途径,大大扩展了高分子胶束化的研究领域。

1超分子体系20世纪30年代,德国Wolf等创造了“超分子’一词,用来描述分子缔合而形成的有序体系.1978年,法国fxhn等超越主客体化学的研究范畴,首次提出了“超分子化学’这一概念,他指出:“基于共价键存在着分子化学领域,基于分子组装体和分子间键而存在着超分子化学’,这无疑是一次重大的思想飞跃.此后经过近20多年的快速发展,超分子化学己远远超越了原来有机化学主客体体系的范畴,形成了自己的独特概念和体系:如分子识别、分子自组装、超分子器件、超分子材料等.在与生物、物理等其它学科的交义融合中,超分子化学己经发展成了超分子科学,被认为是21世纪新概念和高新技术的一个重要源头}s,e.以分子识别为基础、分子自组装为手段、组装体功能为口标的超分子科学体系研究的领域主要包括:超分子体系的反应J性、层状超分子自组装、界而超分子自组装、聚合物自组装、纳米超分子材料等.未来超分子体系的特征将体现为:信息性和程序性的统一,流动性和可逆性的统一,组合性和结构多样性的统一.2分子自组装分子自组装是自然界的一个普遍现象.许多生物大分子如DNA、病毒分子和酶等都是通过自组装过程,形成高度组织、信息化和功能化的复杂结构.在化学领域,分子自组装也是普遍存在的,如.b,体生长、液.b,形成、人工脂质双层的自发生成、金属配位化合物的合成、分子在表而上的有序排列等.分子自组装是指分子与分子之间靠非共价键作用力(包括库仑力、范德华力、疏水作用力、兀一兀堆叠作用力、氢键)形成具有一定结构和功能的聚集体的过程.该过程是自发的,不需要借助于外力}},HI.分子自组装的物理本质是永久多极矩、瞬时多极矩、诱导多极矩三者之间的相互作用.有两大类分子自组装:静态自组装和动态自组装,它们的区别主要在于是否涉及能量耗散.口前,大多数自组装的研究都集中在静态自组装.动态自组装涉及能量耗散,尚处于研究的初级阶段1I.分子自组装与定位组装不同,在定位组装过程中,人工对各个分子的安置具有相对较大的控制能力,在分子自组装中,分子的安置和排列可能跟定位组装一样重要,但是,一旦组装开始以后,其过程很大程度上由自然控制.形成分子自组装体系有两个重要的条件}iol:自组装的推动力及导向作用.非共价键的弱相互作用力维持了自组装体系的结构稳定性和完整性.一般而言,营造分子自组装体系主要有三个层次:第一,通过有序的共价键,首先结合成结构复杂的、完整的中间分子体;第二,由中间分子体通过非共价键的协同作用,形成结构稳定的大分子聚集体;第三,由一个或几个分子聚集体作为结构单元,多次重复自组织排列成有序分子组装体.超分子体系中的相互作用多呈现加和与协同性,并具有一定的方向性和选择性,其总的结合力可以不亚于化学键.分子识别就是这种弱相互作用结合的体现,它是形成高级有序分子组装体的关键.同时,大多数超分子体系还具有一个附加特征:它们具有内部调整能力以便进行错误校正,这是通常纯粹共价体系所达不到的.人们对自组装本质的探索己经从狭义的非共价作用的溶液分子自组装范畴扩展到物质世界的各个层次,分子自组装过程的研究将是超分子科学的中心课题之一。

自组装单层纳米薄膜的制备及其应用研究近年来,随着纳米技术的不断发展,自组装单层纳米薄膜成为了纳米技术领域的热门研究课题之一。

自组装单层纳米薄膜最大的优点在于其制备过程简单、成本较低、易于控制,并且可以应用于各种不同领域,是一种很有潜力的新型材料。

自组装单层纳米薄膜的制备方法主要有两种:一种为 Langmuir-Blodgett 技术,另一种为自组装薄膜技术。

其中,自组装薄膜技术的应用较为广泛。

自组装薄膜技术是将自组装分子或聚合物在水中形成的胶束或膜,均匀地插入到固体表面上,形成单层或多层薄膜,从而产生了一种新的纳米结构材料。

自组装薄膜技术的优点在于其制备工艺简单,解决了传统纤维、薄膜制备方法存在的一系列问题,如制备过程中存在交叉污染、精度低等问题。

自组装薄膜技术的制备过程可分为两步。

第一步是对固体表面进行预处理,使其具有亲水性或亲油性。

第二步是将自组装分子或聚合物在水或有机溶剂中形成胶束或膜,通过吸附在固体表面上的方法形成单层薄膜。

值得注意的是,控制好自组装分子或聚合物在水或有机溶剂中的浓度对制备薄膜的质量具有较大的影响。

自组装薄膜技术的应用领域较为广泛,主要包括光电信息、生物医药、环境保护、纳米传感、纳米催化等领域。

例如在光电信息领域,自组装单层纳米薄膜可以作为金属、半导体等材料的替代品,应用于光电器件的制备中。

在生物医药领域,自组装单层纳米薄膜可以作为药物控释系统的载体,实现对药物释放的控制。

在环境保护领域,自组装单层纳米薄膜可以作为过滤材料,净化水质或处理废气等。

在自组装薄膜技术的研究中,有三个与制备薄膜质量相关的重要因素:分子结构、取向和自组装区域。

首先分子结构是影响自组装过程和薄膜性质最重要的因素之一,分子的结构决定了其在自组装过程中的排布和取向方式。

其次,分子的取向决定了薄膜最终的结构,如分子与表面垂直或与表面平行。

最后,自组装分子或聚合物在初始自组装区域的形态和大小对薄膜质量也有很大的影响。

自组装单分子膜的摩擦学研究进展摘要:自组装单分子膜是当前摩擦学研究领域中热点和难点。

本文综述了自组装单分子膜在摩擦学中的应用及其研究进展,包括单分子膜的制备方法、其在摩擦学中的应用,并着重介绍了单分子膜的定量评估方法以及对几种常见润滑剂的摩擦学性能的评估。

最后,我们对自组装单分子膜的未来研究方向进行了展望。

关键词:自组装单分子膜;摩擦学;润滑剂;摩擦系数;定量评估Introduction自组装单分子膜是由相互作用的膜分子自发地聚集成为单层的薄膜,是一种有机分子自组装技术的具体应用之一。

单分子膜的分子自组装具有结构有序性、超分子化学性质等优良特性。

在摩擦学领域中,其作为表面润滑剂有着广泛的应用。

由于单分子膜能形成带电压缩膜,对金属表面具有较好的润滑性能,因此在工业生产中得到了广泛应用。

Preparation Method对于单分子膜的制备,一般都采用扩散法,即利用传统的Langmuir-Blodgett(LB)和自组装(SAM)技术,将各类有机分子膜组成纵向均匀单层自组装在固体表面上,从而形成自组装单分子膜。

而这些自组装单分子膜具有极高的表面密度和分子排布有序性等特点,能够优化表面电荷、催化反应等性能。

目前,尚有许多新的制备单分子膜的方法,如微流控法、晶体生长引向法、反应溶液中自组装法等。

Applications in Friction Study单分子膜在摩擦学领域中的应用主要包括:减小摩擦系数、改变润滑剂化学性质和防止细微结构折损等实验。

利用此类减小摩擦系数的方法,研究了过渡族和纳米微米颗粒的形成,并基于原子力显微镜(AFM)或环形驱动器等实验装置进行了摩擦学实验。

Quantitative Evaluation of Single Molecular Films in Friction Study通过对单分子膜结构分析,可以获得单分子膜的几何参数。

这其中,分子长度和分子宽度是最主要的两个参数。

大分子自主装的认识与进展前言:大分子自组装属超分子化学和高分子科学的交叉学科,是当今化学和材料科学发展的前沿,也是孕育先进材料的摇篮。

它的主要研究内容是高分子之间或高分子与小分子间或高分子与纳米粒子之间通过非共价键的相互作用,进行自组装而实现不同尺度上的规则结构。

[2]大分子自组装是创造具有纳米或亚微米尺度的结构新物质的简单和清洁的途径。

[1]大分子自组装的两重含义:1、以大分子为组装单元构建组装体;2、以小分子为组装单元构建超分子聚合物。

近年来,我国科学家在此领域取得了重要的研究进展。

关键词:大分子自主装、现状、纳米加工、发展1、大分子自主装在我国的发展历程美国科学杂志于2005年出版专刊,提出了21世纪亟待解决的25个重大科学问题,化学自组装是其中唯一的化学问题[3]。

2、自组装技术的国内外现状自组装的构想自上世纪末提出后,经过短短一二十年的发展,它已被认为是最后可能取代现有微纳米加工方法,成为大范围应用的微纳构造技术。

虽然现在很多方法和技术还只是处于实验室阶段,但很有必要相信它确实是非常有潜力的。

目前已有的自组装方法有:2.1 垂直沉积法垂直沉积法的基本原理,简单地将基片垂直浸入单分散微球的悬浮液中,当溶剂蒸发时,毛细管力驱动弯月面中的微球在基片表面自组装为周期排列结构,形成胶体晶体。

这种方法能克服生成的胶体晶体存在各种尺寸的多晶区域并且难以控制样品厚度的缺点。

[4]晶体的厚度可以通过调节微球的直径和溶液的的浓度来精确控制。

晶体的厚度与溶剂的蒸发温度无关,但晶体的质量与溶液的蒸发温度有关。

垂直沉积法的关键工艺控制参数是基板和溶液的相对运动速率。

近年来,技术的改进是该方法不断得到完善,应用范围进一步得到拓宽,相继出现了有温度梯度的垂直沉积法、基片提拉法、流速控制法、倾斜基片法以及双基片垂直沉积法等。

2.2 旋涂法对于粒径较小的粒子,无法通过重力沉积,但能在离心力下排列成有序结构,特别是对亚微米的胶粒(300~550)。

2006-2007年高分子科学重要进展(4)——高分子自组装我国学者近年来在易制备无规共聚物、均聚物或树枝状嵌段聚合物自组装,环境响应(光控、温敏、pH敏感、仿生物膜等)囊泡的研究,聚合与组装一步完成等方面做出了很有特色的研究工作。

其中,许多是我国学者独辟蹊径,有自己的特色,例如,在高分子多组分、多层次、多尺度组装与功能集成方面取得了重要进展,克服了国际上主要采用嵌段聚合物来组装聚合物所存在的合成困难、品种及结构有较大的局限性的问题。

(1)利用主-客体作用自组装江明等通过带环糊精侧基的甲基丙烯酸酯均聚物(PGMA-CD)和带金刚烷基丙烯酸酯与叔丁基丙烯酸酯无规共聚物(PtBA-ADA)的自组装形成具有独特结构的胶束。

在水介质中,利用环糊精(CD)与金刚烷基(ADA)间的包合作用作为构筑聚合物胶束的驱动力,以疏水核PtBA-ADA与亲水壳层PGMA-CD构成环糊精在表面的胶束;进一步通过表面羟基交联反应、改变溶剂将核溶去核就得到PGMA-CD网络的空心囊泡,形成具有多级空腔的胶束:亚微米尺度的心空腔和存在于表面的0.7 nm的大量环糊精微空腔。

文章发表后美国化学会网站Heart Cut栏目于2006年5月1日进行了介绍和评述。

(2)类细胞囊泡融合、分裂过程的实时观测与计算模拟生物膜从事着大量精细而高度可控的基于生物大分子分子自组装的生命活动,如生物膜的变形过程包括细胞融合、细胞分裂等。

颜德岳等利用超支化多臂共聚物“HBPO-star-PEO”在水中自组装得到了巨型聚合物囊泡。

利用这种囊泡作为模型薄膜,对薄膜分裂和融合过程中所包含的物理本质进行了详细研究, 提出了基于薄膜渗透性控制的囊泡融合和分裂机理。

实时观察了类似生物膜的动态分裂并提出协同分裂概念:含有子囊泡的母体囊泡在膜分裂时显示出协同效应;融合囊泡在横向方向融合孔周围颈部发生形变,证明了融合孔在囊泡形变横向张力的重要性,这预示着融合过程中并不是必需蛋白质存在,支持了邻近囊泡膜的模型。

第32卷 第5期 木材工业 2018年9月Vol. 32 No.5 CHINA WOOD INDUSTRY September 2018·14·讨论与建议 DOI:10.19455/j.mcgy.20180504基于自组装技术的纳米纤维素基功能材料研究进展陈艳萍1, 2,吕少一1,韩申杰1,陈志林1,王文俊2,王思群3(1. 中国林科院木材工业研究所;国家林业局木材科学与技术重点实验室,北京 100091; 2. 北京理工大学材料学院;北京市纤维素及其衍生材料工程技术研究中心,北京 100081;3. 美国田纳西大学可再生碳材料中心,诺克斯维尔 37996)摘要:层层自组装技术,具有原理简单、易于操作、可调控纳米尺度上组装物质的形貌等优点,在多种制备纳米纤维素基复合功能材料的方法中脱颖而出。

基于此原理,以纳米纤维素作为研究对象,按其在复合功能材料中承担的不同角色,详细阐述纳米纤维素基功能复合材料的制备过程、结构特征和功能特性,并提出了层层自组装技术在纳米纤维素基功能复合材料制备中进一步的研究方向。

关键词:纳米纤维素;层层自组装;组装材料;膜;气凝胶中图分类号:O636.11;TS6 文献标识码:B 文章编号:1001-8654(2018)05-0014-05Progress of Functional Materials Based in Layer-by-LayerAssembled NanocelluloseCHEN Yan-ping 1, 2,LV Shao-yi 1,HAN Shen-jie 1,CHEN Zhi-lin 1,WANG Wen-jun 2,WANG Si-qun 3(1. Research Institute of Wood Industry ,Chinese Academy of Forestry ,Key Laboratory of Wood Science and Technology of State Forestry Administration ,Beijing 100091,China ;2. Beijing Engineering Research Center of Cellulose and Its Derivatives ,School of Materials Science and Engineering ,Beijng Institute of Technology ,Beijing 100081,China ; 3. Center for Renewable Carbon ,University of Tennessee ,Knoxville ,Tennessee 37996,USA )Abstract: The layer-by-layer (LbL) assembly method comes to the fore in many methods of preparation of nanocellulose-based functional composites for it possesses many advantages such as simple principle, easy operation and adjustable structure. Herein, the principle and existing approaches of the LbL assembly technique were presented. According to the role that nanocellulose plays in functional nanocomposites, three parts were then divided to elaborate preparation technics, structural and functional characteristics. Future research and development of the LbL assembled nanocellulose-based functional composites were proposed.Key words: nanocellulose ;layer-by-layer assembly (LbL);assembled materials ;film ;aerogel层层自组装(layer-by-layer assembly )技术,指收稿日期:2017-12-29;修改日期:2018-08-02基金项目:林业公益性行业科研专项经费重大项目“纳米纤维素绿色制备和高值化应用技术研究”(201504603)。

自组装单分子膜的摩擦学研究进展

近年来,自组装单分子膜的摩擦学研究受到了广泛的关注。

它们是由单个物质或分子以独特的方式互相作用并形成膜型结构而构成的膜。

自组装单分子膜可以被用于纳米尺度的动态控制和输送系统中,从而成为一种先进的拓展技术,可以进行各种物理和化学系统的模拟研究。

在摩擦学的研究中,自组装单分子膜可以用作一种新颖的材料结构,并可以提供丰富的力学数据,以探索纳米尺度和微观尺度之间摩擦学关系。

最近,人们已经利用立体显微镜、电子相干小孔显微镜和原子力显微镜等技术技术传达物理和化学特性,帮助揭示摩擦学规律。

目前,自组装单分子膜的摩擦学研究以几种方式提供细节信息。

其中,分子动力学模拟可以模拟不同环境参数的退火后的摩擦学响应,以探索结构对摩擦学效应的影响。

此外,纳米尺度测量技术也可以直接度量摩擦力大小,以确定结构组成对摩擦减小的贡献程度。

此外,还可以使用质谱和旋光技术等技术,测量和观察摩擦学中的分子运动,从而探索摩擦学的机制。

自组装单分子膜的摩擦学研究为人们提供了新的认识,来探讨表面摩擦学的特性。

这项研究的发展将有助于更好地理解摩擦学行为,以及开发具有更高能量效率的纳米和微观尺度的材料。

希望未来的研究能够将先进技术应用于自组装单分子膜的摩擦学研究,从而延伸这一领域的可能性。

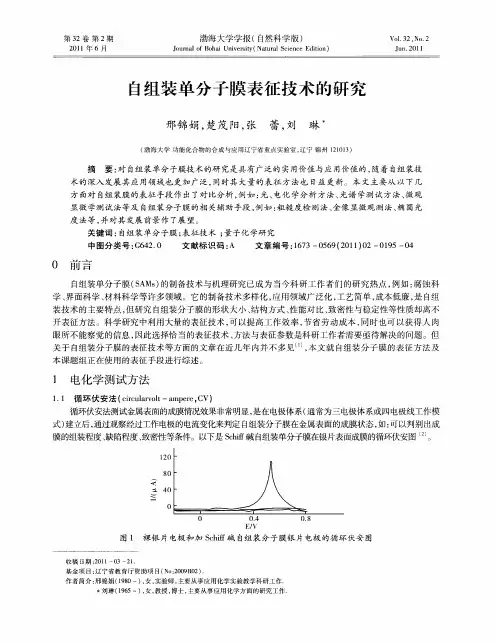

沉积时间对MPTS自组装膜摩擦学性质的影响周志丹;徐磊华;刘金龙【摘要】利用分子自组装技术在羟基化后的单晶硅硅片表面制备)3-巯基丙基)三甲氧基硅烷(MPTS)自组装膜,用X射线光电子能谱仪(XPS)对薄膜的表面结构进行表征,用JGW-360a型接触角测量仪测量硅片表面的接触角,用UMT-200型微观摩擦磨损实验机测量硅片的摩擦因数,探讨沉积时间对自组装膜的摩擦学性能的影响.结果表明:MPTS自组装膜具有亲水疏水性能,其对水的接触角超过60°;硅片表面沉积MPTS可以大幅度降低硅片的摩擦因数,使硅基片表面的摩擦因数由无膜时的0.6降至0.25左右,且具有很好的耐磨性;沉积时间对硅表面自组装膜的摩擦学性能影响较大,在本实验条件下,0.5h沉积时间所制备的MPTS-SAM硅片的耐磨性最佳,lh沉积时间制得的硅片表面最为光滑.%Self-assembled monolayer(SAM)of(3-Mercaptopropyl) trimethoxysilane(MPTS) was fabricated on silicon surface by molecular self-assembly process. The surface configuration of monolayer was analyzed using X-ray photoelectron spectrometry, and the contact angle was estimated by JGW-36Da test system. The tribological properties of the as-prepared thin films were estimated by UMT-2. The test results show that MPTS SAM is hydrophobic and the water contact angle is more than 60°, and the monolayer prepared on silicon surface can reduce the friction coefficient and increase antiwear performance of the substrate. The sedimentary time influences the tribological properties.【期刊名称】《润滑与密封》【年(卷),期】2011(036)009【总页数】4页(P51-54)【关键词】MPTS;沉积时间;XPS;接触角;摩擦因数;自组装膜【作者】周志丹;徐磊华;刘金龙【作者单位】中国矿业大学材料科学与工程江苏徐州221116;中国矿业大学材料科学与工程江苏徐州221116;中国矿业大学材料科学与工程江苏徐州221116【正文语种】中文【中图分类】O647.9提高微纳米机电系统 (MOEMS/NOEMS)、生物微纳米系统以及存贮设备中的微纳米配件的可靠性是一个研究焦点。