王羲之《闲者帖》、王献之《吴兴帖》等

- 格式:doc

- 大小:1.17 MB

- 文档页数:15

天下十大行书排行榜,有你喜欢的吗?练习书法的朋友有很多人喜欢学习行书,因为行书书风飘逸,俊秀,灵动感十足,艺术可观赏性极强。

所以,小编今天特别为大家整理了天下十大行书作品及相关介绍,并加以深度剖析鉴赏,因为有历代诸家的称赏赞誉,世人将王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄文稿》、苏轼《寒食帖》、王珣《伯远帖》、杨凝式《韭花帖》、柳公权《蒙诏帖》、欧阳询《张翰帖》、米芾《蜀素帖》、黄庭坚《松风阁诗贴》和李建中《土母帖》依次排为称为天下十大行书。

它们各自独具艺术魅力,称得上是中国书法史上行书的里程碑。

《兰亭序》《兰亭序》是王羲之的书作,被称为天下第一行书,其书法风格从容娴和,气盛神凝。

据传为冯承素所摹。

《兰亭序》全文28行、324字,通篇遒媚飘逸,字字精妙,点画犹如舞蹈,有如神人相助而成,被历代书界奉为极品。

宋代书法大家米芾称其为“中国行书第一帖”。

后世但凡学习行书之人,都会倾心于兰亭不能自拔。

《兰亭序》的书法笔法是让后世习书者望而生叹,出神入化的书法技巧之巅峰。

《祭侄文稿》《祭侄文稿》又称《祭侄季明文》或《祭侄赠赞善大夫季明文》,是唐代书法家颜真卿追祭从侄颜季明的书法草稿。

书于公元758年(唐乾元元年)。

《祭侄文稿》追叙了常山太守颜杲卿父子一门在安禄山叛乱时,挺身而出,坚决抵抗,以致“父陷子死,巢倾卵覆”,取义成仁,英烈彪炳之事。

祭悼其侄颜季明更见疾痛惨怛,哀思郁勃。

《祭侄文稿》通篇用笔之间情如潮涌,书法气势磅礴,纵笔豪放,一泻千里,常常写至枯笔,更显得苍劲流畅,其英风烈气,不仅见于笔端,也流露于字里行间。

被元人鲜于枢誉为“天下行书第二”。

《寒食帖》《寒食帖》又名是苏轼撰诗并书,是苏轼行书的代表作。

这是一首遣兴的诗作,是苏轼被贬黄州第三年的感悟人生之作。

诗作苍凉多情,表达了苏轼惆怅孤独的心情。

书法作品也正是在这种境况下,有感而书。

作品通篇起伏跌宕,气势奔放,而无荒率之笔。

《寒食诗帖》在书法史上影响很大,被称为“天下第三行书”,也是苏轼书法作品中的上乘之作。

康有为碑学背景下的行草观及其问题作者:贾乾初来源:《艺术广角》2020年第02期细细玩味和寻绎康有为建构其碑学体系的著作《广艺舟双楫》,可以很容易得出康有为对帖学并未真正否定的结论[1]。

只不过,康有为将观察帖学的视角和立场放置在碑学的背景之下,他对于帖学问题的考察与评价都无法从他的碑学体系中剥离出来。

这无疑使得康有为的行草书观念具有鲜明的个性特征,这些个性特征固然有着很多精辟、尖锐之论,但也存在着诸多问题。

站在创作实践的立场,梳理他碑学背景下的行草书观念,同时厘清其行草书观念之中存在的问题,具有很现实的价值和意义。

此外,有研究者指出,当前康有为艺术思想(特别是书法思想)的研究与其他方面学术思想的研究,基本属于一种不同领域之间相关研究者自说自话的割裂状态,并未很好地贯通起来。

[2]这一问题的指出,对于我们剖析康有为行草书法观念的问题,显然具有极大的启示作用。

一、康有为行草观论要1.二王书法代表着时代高度与艺术高度以二王为代表的书法,具有时代高度和艺术高度。

康有为对其不断地予以高度评价,并从很多方面表达出他的激赏之情。

对二王书法尤其是其行草书之高度,康有为至少阐述了三个方面的看法。

其一,二王书法笔法雄奇,“章法秩理”,充满奇变之趣。

康有为认为二王书法代表着时代高度——“书以晋人为最工”[3],而在艺术上,二王书法则笔法雄奇,并且认为,“右军所得,其奇变可想。

即如《兰亭》《圣教》,今习之烂熟、致诮院体者,然其字字不同,点画各异,后人学《兰亭》者,平直如算子,不知其结胎得力之由。

”[4]唐僧怀仁集王羲之书《圣教序》则“位置天然,章法秩理,可谓异才。

”[5]至于王羲之的代表作《兰亭序》,其妙在“神理奇变”[6],王献之的行草书整体艺术风格则是“沉酣矫变”[7]。

其二,二王书法取得极高艺术成就的原因在于取法高古。

康有为说:“自唐以后,尊二王者至矣。

然二王之不可及,非徒其笔法之雄奇也,盖所资取皆汉魏间瑰奇伟丽之书,故体质古朴,意态奇变。

中国东晋时期书法大师王献之五十幅传世经典书法作品赏析东晋时期书法大师王献之五十幅传世经典书法作品赏析琴棋书画,古代被称作文房四艺,是文人墨客颇为称许的娱乐活动,古人认为,抚琴、弈棋、写字、作画,或者只是听琴、观棋、赏字、阅画,领会诗情画意,能赏心悦目,陶冶情操,有益于健康和长寿。

东晋王献之书法中出现的那些生活用品、山川河流,真实地反映了当时人们的生活方式和科技水平,结合字画年代背景的记载,赏字更是别有一番趣味。

——题记东晋是中国书法史的第一个辉煌时代。

汉代造纸术技术的普及为书写提供了可行的物质基础,汉魏末年中国书体完成了从隶书到楷书的转变,东晋时代,便于流畅书写的楷体、行书得到大力推广,书体已完全成熟,书法进入高速发展阶段,书法作品成果丰硕,书法家群体各呈风采。

东晋各种艺术门类中,书法方面取得的成就可以说最为瞩目。

在这名家云集的书法盛世,以琅琊王氏家族为首的书法成就又可谓其巅峰的代表。

琅琊王氏的书法作品以王羲之的《兰亭序》为最,可惜不止《兰亭序》真迹未能流传下来,传世的其他王氏作品也多为双钩摹本。

下面我们一起分享中国古代著名书法大师王献之书法作品。

王献之(公元344年-386年),字子敬,小名官奴,琅琊临沂(今山东省临沂市)人。

东晋官员、书法家、画家、诗人,右军将军王羲之第七子、晋简文帝司马昱女婿、晋安帝司马德宗的岳父。

王献之少负盛名,才华过人。

得到宰相谢安赏识,历任本州主簿、秘书郎、司徒左长史、吴兴太守,累迁中书令等职,与族弟王珉区分,人称“大令”。

他先后迎娶郗道茂及新安公主司马道福为妻,嫁女于太子司马德宗(晋安帝)。

太元十一年(386年),病逝,时年四十三岁 [1] 。

安帝时获赠侍中、特进、光禄大夫、太宰,谥号为“宪”。

王献之精习书法,以行书及草书闻名,在楷书和隶书上有深厚功底。

在书法史上与王羲之并称“二王”,有“小圣”之称。

又与张芝、钟繇、王羲之并称“书中四贤”。

唐人张怀瓘《书估》评其书为“第一等”。

王羲之所有字帖王羲之字帖⼀帖尽览(收藏)个⼈图书馆⼆〇⼆⼀年五⽉王羲之所有字帖,⼀帖尽览(收藏)名家天地说起书法,不能不说王羲之;说起王羲之,⼏乎是家喻户晓,说不定还能说出⼏个有关他的故事。

这也算是中国独特的书法⽂化现象。

王羲之(303-361),东晋书法家,字逸少。

原籍琅琊⼈(今属⼭东临沂),居会稽⼭阴(浙江绍兴)。

官⾄右军将军,会稽内史,⼈称“王右军”。

他出⾝于两晋的名门望族。

王羲之⼗⼆岁时经⽗亲传授笔法论,“语以⼤纲,即有所悟”。

他⼩时候就从当时著名的⼥书法家卫夫⼈学习书法。

以后他渡江北游名⼭,博采众长,草书师法张芝,正书得⼒于钟繇。

观摩学习“兼撮众法,备成⼀家”,达到了“贵越群品,古今莫⼆”的⾼度。

与两汉、西晋相⽐,王羲之书风最明显特征是⽤笔细腻,结构多变。

王羲之最⼤的成就在于增损古法,变汉魏质朴书风为笔法精致、美仑美奂的书体。

草书浓纤折中,正书势巧形密,⾏书遒劲⾃然,总之,把汉字书写从实⽤引⼊⼀种注重技法,讲究情趣的境界,实际上这是书法艺术的觉醒,标志着书法家不仅发现书法美,⽽且能表现书法美。

后来的书家⼏乎没有不临摹过王羲之法帖的,因⽽有“书圣”美誉。

他的楷书如《乐毅论》、《黄庭经》、《东⽅朔画赞》等“在南朝即脍炙⼈⼝”,曾留下形形⾊⾊的传说,有的甚⾄成为绘画的题材。

他的⾏草书⼜被世⼈尊为“草之圣”。

没有原迹存世,法书刻本甚多,有《⼗七帖》、⼩楷乐毅论、黄庭经等,摹本墨迹廓填本有孔侍中帖、兰亭序[冯承素摹本]、快雪时晴帖、频有哀帖、丧乱帖、远宦帖、姨母帖、平安何如奉橘三帖、寒切帖、⾏穰帖以及唐僧怀仁集书书《圣教序》等。

王羲之的书法影响到他的后代⼦孙。

其⼦⽞之,善草书;凝之,⼯草⾪;徽之,善正草书;操之,善正⾏书;焕之,善⾏草书;献之,则称“⼩圣”。

黄伯思《东观徐论》云:“王⽒凝、操、徽、涣之四⼦书,与⼦敬书俱传,皆得家范,⽽体各不同。

凝之得其韵,操之得其体,徽之得其势,焕之得其貌,献之得其源。

明代文征明的个人简介文征明,明代画家、书法家、文学家。

诗宗白居易、苏轼,文受业于吴宽,学书于李应祯,学画于沈周。

在诗文上,与祝允明、唐寅、徐祯卿并称“吴中四才子”。

在画史上与沈周、唐寅、仇英合称“吴门四家”。

下面是小编给大家带来的明代文征明的个人简介,欢迎大家阅读!个人介绍文征明(1470-1559),原名壁,字征明。

四十二岁起以字行,更字征仲。

因先世衡山人,故号衡山居士,世称“文衡山”,明代画家、书法家、文学家。

汉族,长州(今江苏苏州)人。

生于明宪宗成化六年,卒于明世宗嘉靖三十八年,年九十岁,曾官翰林待诏。

诗宗白居易、苏轼,文受业于吴宽,学书于李应祯,学画于沈周。

在诗文上,与祝允明、唐寅、徐祯卿并称“吴中四才子”。

在画史上与沈周、唐寅、仇英合称“吴门四家”。

人物生平早年时光明宪宗成化六年(1470年11月28日),文征明生于一个武官家庭。

成化八年壬辰(1472年),父林举进士,担任温州永嘉县令。

携家赴任。

母祁氏相继携文征明兄弟前往文林赴任地。

成化十二年丙申(1476年),文征明小时候生性迟钝但是为人忠厚。

同年五月廿七日,母祁氏卒。

于是被抚养于里中外祖母家。

成化十三年丁酉(1477年),7岁的文征明还不能说话,但父亲文林认为他会大器晚成。

成化十六年庚子(1480年),11岁开始能说话,于是就读外塾。

成化十八年壬寅(1482年),父文林起复知博平县。

征明随侍。

成化二十一年乙巳(1485年),文林因为政绩考核要前往京城,征明随侍。

不久提拔为南京太仆寺丞,请假回归故里。

返吴后,文征明与唐寅、都穆结为朋友;并且跟从都穆学诗。

唐寅也经常来到文征明家,向文林请教。

成化二十三年丁未(1487年),随父在安徽,读书并且认真体会古人之德,能自会有所得。

后其父担任太仆寺少卿,文征明作为官属,陪侍父亲文林左右。

明孝宗弘治元年戊申(1488年),从安徽归还故乡,成为乡里的秀才。

岁试时,宗师批评文征明其字不佳,评价为三等。

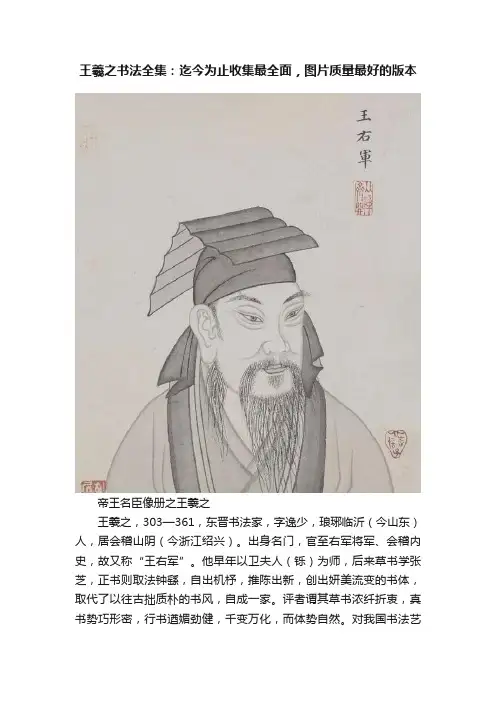

王羲之书法全集:迄今为止收集最全面,图片质量最好的版本帝王名臣像册之王羲之王羲之,303—361,东晋书法家,字逸少,琅琊临沂(今山东)人,居会稽山阴(今浙江绍兴)。

出身名门,官至右军将军、会稽内史,故又称“王右军”。

他早年以卫夫人(铄)为师,后来草书学张芝,正书则取法钟繇,自出机杼,推陈出新,创出妍美流变的书体,取代了以往古拙质朴的书风,自成一家。

评者谓其草书浓纤折衷,真书势巧形密,行书遒媚劲健,千变万化,而体势自然。

对我国书法艺术的发展具有继往开来的巨大贡献,对日本书法界也有深刻影响.有“书圣”之誉。

所书《兰亭序》尤脍炙人口,被称为天下行书第一。

传世唐代摹本有《兰亭序》《快雪时晴帖》《丧乱帖》《上虞帖》等,刻本有《乐毅论》《十七帖》以及唐僧怀仁集王书的《圣教序》等。

兰亭序(五种版本)东晋永和九年(353年)三月三日,山阴名士四十一人集于兰亭,修禊祭,宴曲水。

即席赋诗,汇为一卷,由王羲之当场作序。

这篇序情文并茂,心手双畅,向称“天下第一行书”。

其妍美流便的风神,被后世视为行书的典范和楷模。

唐太宗李世民酷爱羲之书法,在得到《兰亭序》真迹后,曾命当朝书法名家褚遂良、欧阳询以及弘文馆拓书人冯承素等勾摹数本,分赐臣下,以广布扬。

兰亭真迹据记载已随唐太宗殉葬昭陵。

这些唐摹本主要有两个系统,一为褚遂良摹本,存世的褚遂良、虞世南、冯承素等墨迹摹本,多属此系统,以冯摹的“神龙本”最为接近原作;一为欧阳询摹本,刻帖“定武本”即源自欧本,为存世最佳的石刻帖本。

兰亭序(兰亭八柱第一)卷,唐,虞世南摹,纸本,行书,纵24.8cm,横57.7cm。

北京故宫博物院藏此本质地为白麻纸,系唐代物,一些字有明显勾笔痕迹,当属唐人勾摹本。

此卷直至明代,一直被认为是褚遂良摹本,后董其昌在题跋中认为“似永兴(虞世南)所临”,后世就改称为虞世南摹本,清代梁清标还在卷首题签“唐虞世南临禊帖”。

因卷中有元代天历内府藏印,故亦称“天历本”。

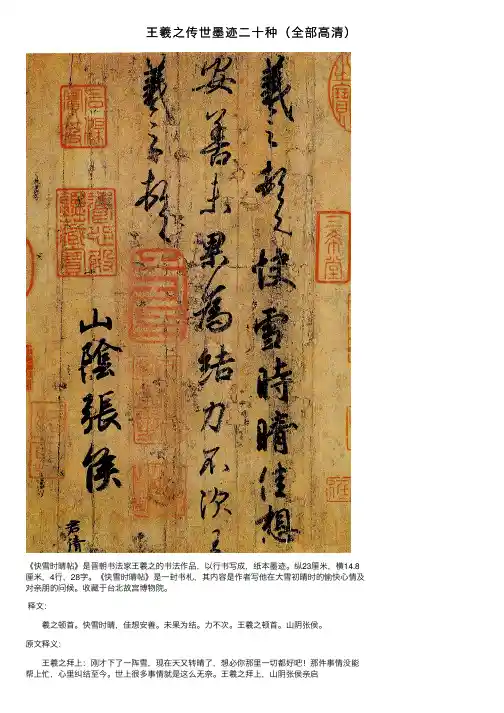

王羲之传世墨迹⼆⼗种(全部⾼清)《快雪时晴帖》是晋朝书法家王羲之的书法作品,以⾏书写成,纸本墨迹。

纵23厘⽶,横14.8厘⽶,4⾏,28字。

《快雪时晴帖》是⼀封书札,其内容是作者写他在⼤雪初晴时的愉快⼼情及对亲朋的问候。

收藏于台北故宫博物院。

释⽂:羲之顿⾸。

快雪时晴,佳想安善。

未果为结。

⼒不次。

王羲之顿⾸。

⼭阴张侯。

原⽂释义: 王羲之拜上:刚才下了⼀阵雪,现在天⼜转晴了,想必你那⾥⼀切都好吧!那件事情没能帮上忙,⼼⾥纠结⾄今。

世上很多事情就是这么⽆奈。

王羲之拜上,⼭阴张侯亲启《⾏穰帖》为唐代双钩廓填王羲之草书作品,2⾏,15字。

《⾏穰帖》笔画厚实,不显锋棱,有篆籀意味。

字势⼀泻⽽下,体格开张,姿态多变。

释⽂: ⾜下⾏穰九⼈还⽰,应决不?⼤都当任《频有哀祸帖》纵24.8厘⽶,3⾏,20字。

⾏草书。

为东晋王羲之所书尺牍摹本,原作久佚。

存世的《频有哀祸帖》摹本收藏于⽇本前⽥育德会,为唐代硬黄响搨、双钩廓填摹本。

作品⾏轴线时曲时直、书体时草时⾏、点画时⽅时圆,书写风格沉雄跳宕、劲健流纵,体现了王羲之⾼超的书写技巧和驾驭能⼒。

释⽂:频有哀祸,悲摧切割,不能⾃胜,奈何奈何!省慰增感。

《孔侍中帖》为唐代摹搨墨迹,是对东晋王羲之尺牍进⾏的双钩廓填⽽形成的勾摹本。

⾏草书,3⾏,25字。

《孔侍中帖》笔画体态丰腴雍容;“中和”之美,“多⼒丰筋”于此帖尽显。

作品墨迹收藏于⽇本前⽥育德会。

释⽂:九⽉⼗七⽇羲之报:且因孔侍中信书,想必⾄。

不知领军疾后问。

忧悬不能须臾忘⼼,故旨遣取消息。

羲之报。

今存墨迹本为唐代双钩摹搨,硬黄纸本。

纵24.7厘⽶,4⾏27字。

收藏于台北故宫博物院。

另有绢本墨迹草书《平安帖》,为宋临摹本。

纵24.5厘⽶,横13.8厘⽶,共4⾏,41字。

释⽂:此粗平安修载来⼗余⼝⼝⼈近集存想明⽇归复悉⼝⼝由同增慨。

《奉橘帖》为唐代根据东晋王羲之书法作品双钩廓填的摹搨本。

⾏书,2⾏,12字。

书风坦然清纯,字字挺⽴,体态舒朗。

王献之书法名帖集王献之是古代第一书法家王羲之的最小的儿子(第七子)。

这个儿子既正派又潇洒,是被夸着长大的。

王献之六七岁时就跟着父亲习字。

有次,父亲趁其不备,从后面猛地抓起他的笔往上一提,但笔被他抓得很牢,提不动。

这表示他小时候写字就遒劲有力。

王羲之预言说:“我这小儿以后会成为书法名家(此儿后当复有大名)。

”王献之日后果然成为与父亲齐名的书法家。

不过,他为人高迈,家里又阔,不靠卖字赚钱。

所以求他一字很难,全要看他高兴。

有一次,他到寺院逛,看见新刷的白墙,有了创作欲,就取来一把大扫帚,沾着泥汁写了一个大大的字。

寺院的住持欢喜得要命,赶紧请人镌刻下来。

后来有很多人来参观这个字,连王羲之也不得不佩服。

还有一次,王献之到朋友家玩,这朋友穿了一件新的白袍子,正在午睡。

王献之看他的白衣服鲜洁可爱,就蘸墨在衣服上写满了诗文。

这朋友醒来后,如获至宝,把衣服珍藏了起来。

王献之<适奉帖>王献之<适奉帖>愿余帖拓本。

3行,46字。

草书。

入刻《淳化阁帖》。

释文愿余上下安和。

知婢日夕疏,慰意。

育故羸,悬心。

倪比健也。

适奉永嘉去月十一日动静,故常患不宁。

诸女无复消息。

献之(白)。

王献之十二月帖(《宝晋斋法帖》本)王献之外甥帖冠军帖王献之前告帖王献之薄冷帖先夜帖拓本先夜帖拓本。

5行,43字。

草书。

入刻《淳化阁帖》。

释文得书为慰。

吾先夜遂大得服汤酒,诸治渐折,故顿,极难劳。

知足下便去,不得面别,怅恨深。

保爱。

临书增怀。

王献之(白)。

《思恋帖》承姑帖拓本承姑帖拓本。

6行,48字。

行草书。

入刻《淳化阁帖》。

释文献之白:承白,姑比日复小进退,其尔不得一极和,忧悚犹深。

不审以服散未?NFDC7书也。

舍内帖舍内帖3行,19字。

行草书。

释文白:承舍内分连近豫遂就,难以喻痛济理。

献之白。

静息帖拓本静息帖拓本。

9行,91字。

行书。

入刻《淳化阁帖》。

释文献之白:兄静息应佳,何以复小恶耶?伏想比消息理,尽转胜耳。

十大传世名帖书法,中华民族独有的文字艺术,古老悠久而生机勃勃。

只有含蓄隽永、机敏睿智的炎黄子孙,才能将这独具特色的方块字演绎的如此风姿俊秀。

中国传世法书名帖,千百年来几经沧桑流转有序。

通过那些各具特色的名字题跋和历代印记,使我们真切的感受到它们极富传奇的身世与经历。

这些历史的收藏家、鉴赏家留下的迹痕,经过岁月的洗礼,已经和作品本身融为一体。

1.《三希宝帖》(王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》)公元1746年,乾隆帝得到《伯远帖》后,将其与《快雪时晴帖》、《中秋帖》并藏于养心殿,合称为“三希宝帖”,并御书“三希堂”匾额。

《三希宝帖》是现存最早的晋人法书真迹,被历代学书之人奉为圭臬。

《三希宝帖》现分藏于两岸故宫博物院内,且分别为“两院”“十大国宝”之首。

2.王羲之《兰亭序》(天下第一行书)兰亭序,又名《兰亭宴集序》、《兰亭集序》、《临河序》、《禊序》、《禊贴》。

为三大行书书法帖之一,系中华十大传世名帖之一。

古人称王羲之的行草如“清风出袖,明月入怀”,堪称绝妙的比喻。

3.颜真卿《祭侄文稿》(天下第二行书)颜真卿为琅琊氏后裔,家学渊博,六世祖颜之推是北齐著名学者,著有《颜氏家训》。

颜真卿少时家贫缺纸笔,用笔醮黄土水在墙上练字。

初学褚遂良,后师从张旭得笔法,又汲取初唐四家特点,兼收篆隶和北魏笔意,完成了雄健、宽博的颜体楷书的创作,树立了唐代的楷书典范。

4.苏轼《黄州寒食帖》(天下第三行书)《黄州寒食诗帖》苏轼撰诗并书,墨迹素笺本,横34.2厘米,纵18.9厘米,行书十七行,129字。

无款及年月,实际上写于宋神宗元丰五年(公元1082年),那时苏轼因宋朝最大的文字狱“乌台诗案”受新党排斥,贬谪黄州团练副使,在精神上感到寂寞,郁郁不得志,生活上穷愁潦倒,在被贬黄州第三年的寒食节作了二首五言诗。

现藏台北故宫博物院。

5.欧阳询《仲尼梦奠帖》(中华第一楷书)欧阳询传世的书法作品,以楷书碑刻为主,其行书墨迹却极为希少,不易见到。

王献之的人物介绍王献之的人物介绍王献之(344-386),字子敬,小名官奴,王羲之第七子。

由于其书艺超群,历来与王羲之并称“二王”,或尊称为“小圣”。

官至中书令,人称王大令。

王献之曾经担任过州主簿、秘书郎、秘书丞、长史、吴兴太守等官职;成为简文帝驸马后,又升任中书令(相当于宰相)。

但政绩一般,远不如他的书名显赫。

王献之生于这样的家庭,父亲是大名鼎鼎的"书圣",母亲及叔、祖辈、众兄弟都是书法大家,从小的习是在所难免的。

而他较之他人又更为勤勉,在学习书法时更为下力、专注、其性情也颇具乃父之风。

王献之学书和他的父亲一样,不局限于学一门一体,而是穷通各家,所以能在“兼众家之长,集诸体之美”的基础上,创造出自己独特的风格,终于取得了与王羲之并列的艺术地位。

他说的“从山阴道上行,山川自相映发,使人应接不暇”,成为历来赞美稽山镜水的名句。

王献之的书法艺术,主要是继承家法,但又不墨守成规,而是另有所突破。

在他的传世书法作品中,不难看出他对家学的承传及自己另辟蹊径的踪迹。

前人评论王献之的书法为"丹穴凰舞,清泉龙跃。

精密渊巧,出于神智"。

他的用笔,从"内拓"转为"外拓"。

他的草书,更是为人称道。

俞焯曾说:"草书自汉张芝而下,妙人神品者,官奴一人而已。

"他的传世草书墨宝有《鸭头丸帖》、《中秋帖》等。

清朝乾隆皇帝将它收入《三希帖》,视为"国宝"。

他还创造了"一笔书",变其父上下不相连之草为相连之草,往往一笔连贯数字,由于其书法豪迈气势宏伟,故为世人所重。

王献之是以一生精力研习书法的。

他很有头脑,曾经对父亲说:“古之章草,未能宏逸......大人宜改体。

”(张怀瓘《书断》)他不满意于一切都和别人一样,所以自创新体。

张怀瓘《书议》说:“子敬才高识远,行草之外,更开一门。

夫行书,非草非真,离方偱圆,在乎季孟之间。

王献之中文名称: 王献之又名: 大令字子敬小圣小字官奴朝代: 东晋国别: 中国籍贯: 山东临沂代表作美术图片: 中秋帖(局部) 兰草帖十二月割至帖岁尽帖廿九日帖承姑帖授衣帖新妇地黄汤帖洛神赋十三行舍内帖诸舍帖鸭头丸帖鹅群帖类别: 古代书法家生平简介王献之(344—386)东晋大书家王献之(344—386),字子敬,山东临沂人。

他是王羲之的第七子,书史上一直把他父子二人并称为“二王”。

王羲之一家数子均诸书法,唯独王献之最具秉赋,敢于创新,不为其父所囿,从而也为魏晋以来的今楷、今草作出了卓越贡献。

他的字在笔势与气韵上要超过其父,米芾称他“运笔如火箸画灰,连属无端末,如不经意,所谓一笔书”,即是指在草书上的“一笔书”狂草。

他还劝其父“改其体”,足见其书艺创造上的胆略,不愧被后世褒称“小圣”。

诞生于“书圣”之家王献之(344—386),字子敬,小字官奴,东晋琅玡临沂(今山东临沂)人。

他是王羲之第七子,做过州主簿、秘书郎、长史,累迁建武将军、吴兴太守,征拜中书令,故人称“大令”。

在书法史上被誉为“小圣”,与其父并称为“二王”。

从献之幼年起,王羲之便向他传授书艺。

据说,羲之曾经从背后掣拔其笔,试测他的笔力,叹云:“此儿后当复有大名!”可见王羲之很早就对他寄予厚望。

传为王羲之所撰的《笔势论》云:“告汝子敬,吾察汝书性过人,仍未闲规矩”,“今述《笔势论》一篇,开汝之悟”,并“今书《乐毅论》一本”,“贻尔藏之”。

献之确实书性颖悟,不仅于技法上如此,而且能将意趣渗入书法中。

相传有一次献之外出,见北馆新涂的白色墙壁很干净,便取帚沾泥汁写了方丈大的字,观者如堵。

羲之见而叹美,问是谁作的,众人答云:“七郎。

”王献之书学思想高超,有远见。

他劝父亲改体,不过十五六岁。

他的书学见解之深似乎与年龄不相称,但却是事实。

唐张怀瓘《书议》记载王献之对其父云:“古之章草,未能宏逸,顿异真体,今穷伪略之理,极草纵之致,不若藁行之间,于往法固殊,大人宜改体。

G A N B U W E N Z H A I

一过程中扮演了导演的角色,这固然与中原王朝对书画收集的文化传统有关,但乾隆的文化追求和对书画艺术的痴迷,想必也是促成这一现象的最主要推动力。

乾隆皇帝虽然痴迷书画,可由于本身资质平平,鉴赏力也不足,经常出现看走眼的时候。

最著名的故事当是关于真假外,王羲之的《快雪时晴帖》、

王献之的《中秋帖》都是赝品。

《快雪时晴帖》纸本墨迹。

纵23厘米,横14.8厘米,4行,28

字,是王羲之所写的一封手札,

主要写了自己在大雪初晴时的愉

快心情及对亲朋的问候,现藏中

国台北“故宫博物院”。

然而,这幅作品历来存在争

的拥趸。

《中秋帖》在宋徽宗宣和时

期《宣和书谱》中已有著录,名

为《十二月帖》。

这也是存在争

议比较多的一幅作品,但是越来

越多的人将此帖归入米芾名下,

而不再作为王献之书法作品进行

介绍。

此作行书写成,行书3行,

共22字。

笔势连贯,用笔外拓,

”重新聚首还有待时。

中国五大书法家名字及作品中国书法作为中华民族的独特艺术形式,历史悠久,影响深远。

在中国书法史上,有许多杰出的书法家,他们的作品被后人称颂,并对后世产生了重要的影响。

下面将介绍中国五大书法家及其代表作品。

1. 王羲之(303年-361年)王羲之是东晋时期的书法家,被誉为“书圣”。

他的书法作品以行书为主,他的字体流畅、饱满,笔势疏密有致,带有独特的个人风格。

他的代表作品之一是《兰亭集序》,这是他在宴会上即兴写下的一篇序言,以其准确的用笔、变化多样的字体而闻名于世。

2. 王献之(344年-386年)王献之是东晋时期王羲之的侄子,他也被称为“书圣”。

他继承了王羲之的书法技艺,并发展出自己的风格。

他的书法作品以楷书为主,以勾勒状的笔法和干练利落的笔画而著名。

他的代表作品之一是《快雪时晴帖》,这是他在秋天的一个寒冷的日子里写下的一篇文章,用其独特的线条和简洁的笔画表达了对自然的感悟。

3. 柳公权(778年-865年)柳公权是唐代初期的书法家,他的书法作品以草书为主,以其奔放的笔触和粗犷的线条而著名。

他的代表作品之一是《自叙帖》,这是他用草书写下的一篇自我介绍,通过其独特的字体风格表达了个人的性格和才华。

4. 米芾(1051年-1107年)米芾是北宋时期的书法家,他擅长于隶书和行书。

他的书法作品以粗犷有力的笔画和浑厚的墨迹而著称。

他的代表作品之一是《寒食帖》,这是他在寒食节期间写下的一篇文章,通过其独特的用笔和布局展现了对节日习俗的思考。

5. 董其昌(1555年-1636年)董其昌是明代的书法家和理论家,他对中国书法发展产生了重要的影响。

他的书法作品以楷书和行书为主,以精湛的笔触和丰富的墨色而著名。

他的代表作品之一是《富春山居图题诗》,这是他在观赏富春山时写下的一首诗,他用其独特的用笔和排版展示了对山水景色的赞美。

这仅仅是对中国书法史上五位重要书法家的介绍,还有许多其他杰出的书法家也对中国书法发展做出了重要贡献。

中国十大书法名帖中国书法是我国传统文化的一个重要组成部分,具有悠久的历史和卓越的艺术价值。

在数千年的发展过程中,中国书法涌现出无数名家,而他们的作品更是给人留下了无尽的美感和艺术享受。

下面,我将为大家介绍中国十大书法名帖。

一、《兰亭集序》:是东晋时期的大书法家王羲之所写的名作。

此篇名帖不仅在表现气韵方面达到了完美的境界,而且在结构、用笔、用墨等方面也达到了独具匠心的震撼人心的效果。

二、《祭侄文稿》:米芾的作品,非常注重结构,用笔和墨色光滑利落,充满了创新和艺术感染力。

三、《笠翁对韵》:米芾还创作了这一杰作。

这个名帖既有传统的优雅美感,同时融合了现代的风格,成为中国书法名帖的代表。

四、《千字文》:欧阳询所书,描绘了中国书法的气势恢宏和古典美感。

用笔和墨色的运用十分难得,受到了广大书法爱好者的崇高评价。

五、《黄庭经》:颜真卿的作品,采用行草字体,具有横披马蹄的特点。

通过其富有创造力的笔触和墨色的运用,创造了高度的艺术价值。

六、《法苑珠林》:王献之的作品,使用了光洁的墨色和繁复的结构,形成了突出的视觉效果,被盛赞为一件无法比拟的艺术杰作。

七、《临池稿》:张旭的名帖,突出了书法艺术的刚劲风格和流畅线条的艺术特点。

他的作品将横行自如的笔画与纵横交错的结构完美融合在一起。

八、《梅花书谱》:欧阳询的书法,除了以行书表现书写因为其本人学识广博,游历甚广, his 个名帖也是中国书法发展史上的经典之作。

九、《张献忠碑》:简牍刻印本,有着重重珍贵的文献价值。

尽管它严格地遵循了规范的写法,但是却传达了深层次的文化内涵。

十、《十七帖》:是唐代书法家怀素的代表作,它将小篆、楷体和行书融为一体,使中国书法在风格上实现了真正的继承和发展。

以上就是中国十大书法名帖的介绍,每片名帖背后都有着一个书法家的风采和艺术创造力。

它们的价值超越了艺术本身,是我们传统文化的重要组成部分。

希望读者可以通过这篇文章的介绍,更好地理解中国书法的内涵和价值。

1.1.怀素家长沙,幼而事佛,经禅之暇,颇好笔翰。

然恨未能远睹2.前人之奇迹,所见甚浅。

遂担笈杖锡,西游上国,谒见当代名公,3.错综其事。

遗编绝简,往往遇之,豁然心胸,略无疑滞。

鱼笺4.绢素,多所尘点,士大夫不以为怪焉。

颜刑部,书家者流,精极5.笔法,水镜之辨,许在末行。

又以尚书司勋郎卢象、小宗伯张正言,曾为歌6.诗,故叙之曰:“开士怀素,僧中之英,气概通疏,性灵豁畅。

7.精心草圣,积有岁时,江岭之间,其名大著。

故吏部侍郎韦公8.陟,睹其笔力,勖以有成。

今礼部侍郎张公谓,赏其不羁,引以游处。

9.兼好事者同作歌以赞之,动盈卷轴。

夫草10.稿之作,起于汉代,杜度、崔瑗,始以妙闻。

迨乎伯英,11.尤擅其美。

羲献兹降,虞陆相承,口诀手授。

12.以至于吴郡张旭长史,虽姿性颠逸,超绝古今,而模13.楷精法详,特为真正。

真卿早岁常接游居,屡蒙激昂,教以14.笔法。

资质劣弱,又婴物务,不能恳习,迄以无成。

追思一言,何可复15.得。

忽见师作,纵横不群,迅疾骇人,若还旧观。

向使师得亲承16.善诱,函挹规模,则入室之宾,舍子奚适。

嗟叹不足,聊书此以冠17.诸篇首。

”其后继作不绝,溢乎箱箧。

其述形似,则有张礼部:18.云“奔蛇走虺势入座,骤雨旋风声满堂。

”卢员外云:“初疑轻19.烟淡古松,又似山开万仞峰。

”王永州邕曰:“寒猿饮水撼枯藤,壮20.士拔山伸劲铁。

”朱处士遥云:“笔下唯看激电流,字成只畏盘龙21.走。

”叙机格,则有李御史舟云:“昔张旭之作也,时人谓之张颠,22.今怀素之为也,余实谓之狂僧。

以狂继颠,谁曰不可?”张公又云:“稽山贺23.老粗知名,吴郡张颠曾不易。

”许御史云:“志在新奇无定则,古瘦24.漓骊半无墨。

醉来信手两三行,醒后却书书不得。

”戴25.御史叔伦云:“心手相师势转奇,诡形怪状翻26.合宜。

人人欲问此中妙,怀素自言初不知。

”语疾速,则有窦御史冀27.云:“粉壁长廊数十间,兴来小豁胸中气。

忽然绝叫三五声,满壁纵28.横千万字。

王羲之(303—361,一作321—379),字逸少,号澹斋,汉族,祖籍琅玡临沂(今属山东),后迁会稽(今浙江绍兴),晚年隐居剡县金庭,历任秘书郎、宁远将军、江州刺史。

后为会稽内史,领右将军,人称“王右军”、“王会稽”。

是东晋伟大的书法家。

其子王献之书法亦佳,世人合称为“二王”。

此后历代王氏家族书法人才辈出。

东晋升平五年(361年)卒,葬于金庭瀑布山(又称紫藤山),其五世孙衡舍宅为金庭观,遗址犹存。

王羲之代表作品有:楷书《黄庭经》、《乐毅论》、草书《十七帖》、行书《姨母帖》、《快雪时晴帖》、《丧乱帖》、《兰亭集序》等。

其中,《兰亭集序》为历代书家所敬仰,被誉作“天下第一行书”。

王兼善隶、草、楷、行各体,精研体势,心摹手追,广采众长,备精诸体,冶于一炉,摆脱了汉魏笔风,自成一家,影响深远。

其书法平和自然,笔势委婉含蓄,遒美健秀,后人评曰:“飘若游云,矫苔惊蛇”、“龙跳天门,虎卧凰阁”、“天质自然,丰神盖代”,被后人誉为“书圣”。

丧乱帖快雪时晴贴十七贴(局部)王羲之学书少从叔父,后又从卫夫人学书,得见汉魏以来诸名家书法,草书学张芝,正书学钟繇,笔势开放俊明,结构严谨。

唐太宗视为国宝,号召天下临摹他的字体,其书法成为代替汉魏笔法的书体正宗,以前各种碑刻均用篆书或隶书,王羲之以后行书亦可刻碑。

据传说其行书真迹《兰亭序》随葬李世民,现传世均为临摹本。

东晋永和九年(353)农历三月三日,王羲之同谢安、孙绰等41人在绍兴兰亭修褉(一种祓除疾病和不祥的活动)时,众人饮酒赋诗,汇诗成集,羲之即兴挥毫作序,这便是有名的《兰亭序》。

此帖为草稿,28行,324字。

记述了当时文人雅集的情景。

作者因当时兴致高涨,写得十分得意,据说后来再写已不能逮。

其中有二十多个“之”字,写法各不相同。

宋代米芾称之为“天下行书第一”。

永和十一年(355年)三月王称病弃官,携子操之由会稽蕺山徙居金庭。

建书楼,植桑果,教子弟,赋诗文,作书画,以放鹅弋钓为娱。

王羲之《闲者帖》、王献之《吴兴帖》等王羲之《闲者帖》《闲者帖》释文:闲者一两段事,虽无参于兴废,然殊使人恨事周令自,虽然以使君明练,每思之,故可尠败也。

当代刘京闻“意临”《闲者帖》王羲之《官奴帖》翻墨本(传)《官奴帖》又名《玉润帖》,11行,118字,高29厘米,行书。

入刻《宝晋斋帖》。

此系王羲之关心孙女玉润病情的信函,书竟不久,玉润还是离开了人世。

《官奴帖》释文:官奴小女玉润病来十余日,了不令民知。

昨来忽发痼,至今转笃,又苦头痈,头痈以溃,尚不足忧。

痼病少有差者,忧之燋心,良不可言。

顷者艰疾,未之有良由。

民为家长,不能克己,勤修训化,上下多犯科诫,以至于此。

民唯归诚待罪而(已),此非复常言常辞。

想官奴辞以具,不复多白。

上负道德,下愧先生,夫复何言。

王羲之(303-361,另说303-379、307-365、321-379),东晋书法家,字逸少,号澹斋,汉族,祖籍琅琊临沂(今属山东),后迁会稽(今浙江绍兴),晚年隐居剡县金庭,中国东晋书法家,有书圣之称。

历任秘书郞、宁远将军、江州刺史。

后为会稽内史,领右将军,人称“王右军”、“王会稽”。

其子王献之书法亦佳,世人合称为“二王”。

此后历代王氏家族书法人才辈出。

东晋升平五年卒,葬于金庭瀑布山(又称紫藤山),其五世孙衡舍宅为金庭观,遗址犹存。

王羲之出身于名门望族,从曾祖王览与《二十四孝图》中的王祥为同父异母兄弟,王览官至大中大夫,王祥官至太保。

从伯父王导官至太尉,父亲王旷官淮南太守。

羲之16岁时,被太尉郗鉴相中为“乘龙快婿”。

初为秘书郎,后由征西将军庾亮荐为宁远将军,改任江州刺史、右军将军、会稽(今浙江绍兴)内史。

因与扬州刺史王述有矛盾,辞官不再出任。

王羲之任江州刺史时(345-347),曾置宅于临川郡城东高坡,名曰“新城”(今临川市文昌学校内),宅内挖有生活用井和练习书法用的洗墨池,对此南朝刘宋时期著名文学家、临川内史荀伯子的《临川记》和宋朝文学大家曾巩的《墨池记》均有记述。

《墨池记》全文285字,介绍了墨池来历,颂扬了王羲之苦练书法的精神。

“文革”期间,墨池遭毁。

2002年6月,抚州市政府引进外资500万元,重建洗墨池,恢复旧貌,供游人观赏。

王羲之自幼爱习书法,由父王旷、叔父王廙启蒙。

七岁善书,十二岁从父亲枕中窃读前代《笔论》。

王旷善行、隶书;王廙擅长书画,王僧虔《论书》曾评:“自过江东,右军之前,惟廙为最,画为晋明帝师,书为右军法。

”王羲之从小就受到王氏世家深厚的书学熏陶。

王羲之早年又从卫夫人学书。

卫烁,师承钟繇,妙传其法。

她给王羲之传授钟繇之法、卫氏数世习书之法以及她自己酿育的书风与法门。

《唐人书评》曰:“卫夫人书如插花舞女,低昂美容。

又如美女登内画家一丁内书黄庭经台,仙娥弄影,红莲映水,碧沼浮霞。

”今人沈尹默分析说:“羲之从卫夫人学书,自然受到她的熏染,一遵钟法,姿媚之习尚,亦由之而成,后来博览秦汉以来篆隶淳古之迹,与卫夫人所传钟法新体有异,因而对于师传有所不满,这和后代书人从帖学入手的,一旦看见碑版,发生了兴趣,便欲改学,这是同样可以理解的事。

可以体会到羲之的姿媚风格和变古不尽的地方,是有深厚根源的。

”(《二王法书管窥》)王羲之善于转益多师,当他从卫夫人的书学藩篱中脱出时,他己置身于新的历史层而上。

他曾自述这一历史转折:“羲之少学卫夫人书,将谓大能;及渡江北游名山,比见李斯、曹喜等书;又之许下,见钟爵、梁鹄书;又之洛下,见蔡邕《石经》三体书;又于从兄洽处,见张昶《华岳碑》,始知学卫夫人书,徒费年月耳。

……遂改本师,仍于众碑学习焉。

”从这段话可以看到王羲之不断开拓视野、广闻博取、探源明理的经历和用心。

王羲之志存高远,富于创造。

他学钟繇,自能融化。

钟书尚翻,真书亦具分势,用笔尚外拓,有飞鸟鶱腾之势,所谓钟家隼尾波。

王羲之心仪手追,但易翻为曲,减去分势。

用笔尚内抵,不折而用转,所谓右军“一搨瓘直下”。

他学张芝也是自出机抒。

唐代张怀耿曾在《书断》中指出这一点:“剖析张公之草,而浓纤折衷,乃愧其精熟;损益钟君之隶,虽运用增华,而古雅不逮,至研精体势,则无所不工。

”王羲之对张芝草书“剖析”、“折衷”,对钟繇隶书“损益”、“运用”,对这两位书学大师都能“研精体势”。

沈尹默称扬道:王羲之不曾在前人脚下盘泥,依样画着葫芦,而是要运用自己的心手,使古人为我服务,不泥于古,不背乎今。

他把平生从博览所得秦汉篆隶的各种不同笔法妙用,悉数融入于真行草体中去,遂形成了他那个时代最佳体势,推陈出新,更为后代开辟了新的天地。

这是王羲之“兼撮众法,备成一家”因而受人推崇的缘故。

在《王羲之集》中,有一则《临川帖》:“不得临川问,悬心不可言。

子嵩之子来,数有使,冀因得问示之。

”表达了对临川的牵挂情怀。

他在临川“慕张芝,临池学书,池水尽黑”的“墨池”精神,一直鼓舞着临川学子。

其作品真迹无存,传世者均为临摹本。

其行书《兰亭集序》、草书《十七帖》、正书《黄庭经》、《乐毅论》最著名。

王献之《吴兴帖》《吴兴帖》释文:吾十一日发吴兴,违远兄、姊,感恋无喻。

庆等别,不可言。

比奉告,故多患姊,经感极顿,忧驰益深。

适咨议十六日告,风疾故尔。

反侧!余可行未?东动静不宁。

吾宜速吴,与丞别。

兄进,犹恋,罔劳,亦极恶,驰情! 二女晚生,皆佳。

未复华、姜疏。

比来得直疏,故恶。

故云当视华也。

汝儿女并可不?王献之《洛神赋十三行》(无锡博物馆藏拓本)当代陈楚明临王献之《洛神赋十三行》王献之《洛神赋十三行》释文:晋中(书令)王献之书。

……嬉。

左倚采(旄),右荫桂旗。

壤皓腕于神浒兮,采湍濑之玄芝。

余(情)悦其淑美兮,心(振)荡而不怡。

无良(媒)以接欢兮,托微波而通辞。

愿诚素之先达兮,解玉佩以要之。

嗟佳人之信修,羌习礼而明诗。

抗琼珶以和予兮,指潜渊而为期。

(执)拳拳之款实(兮),(惧)斯灵之我(欺)。

感交甫之弃言兮,怅犹豫而狐疑。

收和颜而静志兮,申礼(防)以自持。

于是洛灵感焉,徙倚彷徨,神光离合,乍阴乍阳。

竦轻躯(以)鹤立,若将飞[飞]而未翔。

践椒涂之郁烈,步蘅薄而流芳。

超长吟以永慕兮,声哀厉而弥长。

尔乃众灵杂遢,命俦啸侣,(或)戏清流,或翔神渚,或采明珠,或拾翠羽。

从南湘之(二)妃,携汉滨之游女。

叹匏瓜之(无)匹兮,咏牵牛之独处。

扬(轻)袿之(猗)靡兮,翳修袖以延伫。

(休)迅(飞)……(括号内为缺字或残字,方括号内为衍字)王献之(344-386),字子敬,小字官奴,官至中书令,世称“王大令”。

他的书法,兼精楷、行、草、隶各体。

献之幼学于父,从小就显露出超人才华,才气勃发,咄咄逼人,献之不为其父所囿,别创新法,自成一家,令人刮目相看。

可惜天妒其才,四十二岁就过早病卒。

东晋王、谢、郗、庾四大家族中,最显赫的要算王氏家族了,而书法成就最卓著的也当之无愧的属于王氏一族。

王氏家族书法家最多。

在这个书法世家里,有父子争胜,兄弟竞较,还有夫妻比试,姻亲相学等,互相传袭,这不仅是书法史上显得极为耀眼,在世界艺术史上也是独一无二的。

特别是出现了书圣王羲之和他的第七个儿子王献之,父子二人被世人并称为“二王”。

王氏的骄傲在此,东晋书法的骄傲也在这里。

王献之的小楷书以《洛神赋十三行》为代表,用笔外拓,结体匀称严整,如大家闺秀,姿态妩媚雍容。

其行书以《鸭头丸帖》最著。

《鸭头丸帖》是王献之行草书作品。

二行,文曰:“鸭头丸,故不佳。

明当必集,当与君相见。

”共十五字,系王献之给友人的便札。

真迹现存于上海博物馆。

全帖用墨枯润有致。

姜夔《续书谱·用墨》说:“凡作楷,墨欲干,然不可太燥。

行草则燥润相杂,以润取妍,以燥取险。

”《鸭头丸帖》两层意思,蘸墨两次,一次一句,墨色都由润而枯,由浓而淡,墨色分明。

从而展现出全帖的节奏起伏和气韵自然变化。

“稿行之草”的行草是王献之独创的书体,《鸭头丸帖》又是他行草的代表作。

王献之创“稿行之草”为其一大贡献,创草书“一笔书”为其又一大贡献,他将张芝的章草和其父王羲之的今草又向前推进一层。

草书名作《中秋帖》就是其“一笔书”的代表作,笔势连续不断,宛如滔滔江河,一泻千里,表现出一种雄姿英发的爽爽之气,世人评价甚高,被列为清内府“三希”之二。

羲献父子,在书法上各有千秋,羲以真行为显,献则以行草为能。

唐代曾有过扬羲抑献的时期,其实评品书法不能以一种书体来断定孰劣孰优。

王献之能在其父的笼罩之下独树一帜,仅从这一点就可以说明王献之的超迈才气。

王献之兄王徽之,字子猷,官至黄门侍郎,性卓荣不羁,不修边幅,善真、草书,《宣和书谱》评价其“律以家法,在羲献间”,传世作品有《新月帖》等。

延伸阅读二王书风对当代书法影响几何王羲之和王献之创造了一代书风,成为千年的明镜。

二王书风堪称书法史上的经典,它是书法发展到一个高峰时期的标志,也是学书法人期望达到的一种理想境界。

人们照着他们这面镜子,按照自己的审美情趣,又投入了自己的面貌,把他们的书风折射得五光十色。

历史发展到今天,对二王书风顶礼膜拜的虔诚心丝毫无减,二王书风的经典魅力依然夺人。

然而,当我们今天面对二王书风时,一个现实的问题是,二王书风对我们当代书法创作的启迪何在,对书法创新的意义何在,这也许是我们学习二王书风最有益的探索。

二王书风的创新价值在书法艺术的发展史上,父子均有名的书法家并不鲜见,代不乏人,但都不能父子并称,唯有“二王”可以并称一代。

“晋末二王称英”(虞龢《论书表》),他们父子书法成就的差别,在于王羲之“博精群法,特善草隶”,“古今莫二”,王献之则“善隶藁,骨势不及父,而媚趣过之”(羊欣《朱古来能书人名》),两人各有长处,只是王羲之较全面,因时代前后,也有“古今之别”,故相差不远。

“二王”并称,书风堪为经典,代代相传而不衰。

探究二王书风,自然离不开对二王书法的剖析。

二王书法究竟有什么样的共同点,才使二王书风成为帖学的正宗。

实际上,只要我们稍加分析就能知道,无论是王羲之也好,王献之也好,他们在书法创作中,贯穿于他们书法精神的就是“创新”二字,这就是他们的共同点,也是二王书风的精髓。

二王历来被视为帖学“正宗”、经典,实际上,在二王之前也有正宗,也有经典,其后被二王取而代之,故二王的意义和价值,除了完善日后成为经典样式的新风格之外,更在于其汲取营养的虔诚和不拘陈法的创造精神。

王羲之作为世所推崇的书圣,自有过人胆识。

三国时锺繇,在总结前人创造的基础上,使楷书规范了,艺术水准有了提高,王羲之师法锺繇,又有青蓝之妙,他对楷书有所革新,就是改锺楷的“有来外放”为自己的“敛锋不发”,消除了波磔,造成一种笔画轻俏、笔势流利的今楷,他的小楷如《乐毅论》,历代奉为楷模,我们现在所使用的毛笔小楷字,就是在王羲之的手里定型的。

可见王羲之对楷书的革新具有划时代的意义。

王羲之对草书的改革与创新,成就更大。

他完成了对东汉张芝“章草”的彻底蜕变,创造了今草,并将这种书体的艺术推向高峰,其《十七帖》是代表之作。