冠状动脉微血管病变专家共识

- 格式:pptx

- 大小:368.35 KB

- 文档页数:28

血管内超声在冠状动脉疾病中应用的中国专家共识(全文)血管内超声(intravascular ultrasound,IVUS)通过导管技术将微型超声探头送入血管腔内,显示血管横截面图像,从而提供在体血管腔内影像。

IVUS能够精确测定管腔、血管直径以及判断病变严重程度及性质,在提高对冠状动脉病变的认识和指导介入治疗方面起了非常重要的作用。

本共识专家组依据国内外IVUS临床研究结果,结合国内临床应用经验和体会,以实用为主旨,拟定了本共识,以期规范操作,并提高临床医生腔内影像学的运用和解读水平。

一、IVUS的成像原理及器械类型医用超声成像导管发射超声波,部分超声从组织折射返回传感器产生电脉冲,最后转换成图像。

目前可用的IVUS探头频率为25~60 MHz,既往IVUS导管的分辨率为100~200 μm[1],新型的IVUS导管分辨率有进一步的提高。

虚拟组织学IVUS成像(virtual histology-IVUS,VH-IVUS)[2]、整合背向散射的血管内超声(integrated backscatter-IVUS, IB-IVUS)[3]以及iMAP-IVUS [4]系统均采用新型后处理技术,通过功率频谱的处理进行比较分析,通过运算处理不同组织的不同回声频率,对斑块的组织成分进行模拟成像和定量分析。

目前IVUS 换能器分为机械旋转型及电子相控阵型两种类型。

二、图像获取的控制及操作技术(一)术前准备术前应常规肝素化。

如无禁忌证,在图像获取前需在冠状动脉内注射硝酸甘油100~200 μg,避免导管诱发的冠状动脉痉挛,并真实反映冠状动脉直径。

(二)导管准备机械旋转型导管需在体外用生理盐水预先冲洗,排除保护鞘内气泡。

相控阵型超声导管无需排除空气,但在送入冠状动脉前需要去除导管周围的环晕伪像。

(三)图像调整记录影像前可通过调整景深和增益来适应不同血管的管腔直径,并调整图像信号的清晰度,但要注意过度增加增益会增加血液的噪点,减低图像的分辨率。

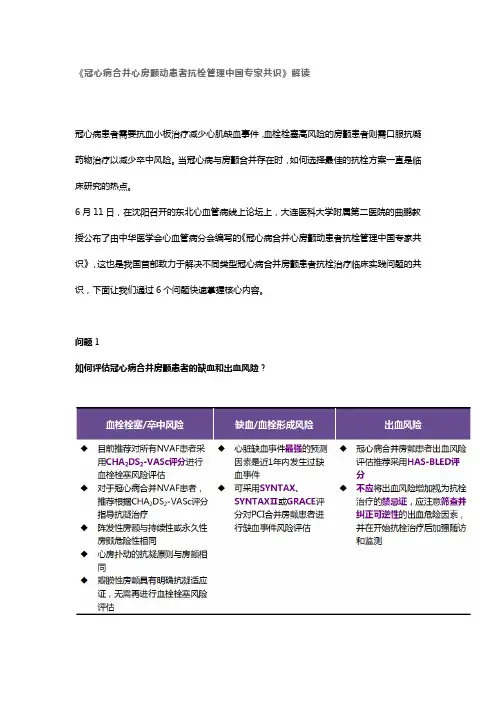

《冠心病合并心房颤动患者抗栓管理中国专家共识》解读冠心病患者需要抗血小板治疗减少心肌缺血事件,血栓栓塞高风险的房颤患者则需口服抗凝药物治疗以减少卒中风险。

当冠心病与房颤合并存在时,如何选择最佳的抗栓方案一直是临床研究的热点。

6月11日,在沈阳召开的东北心血管病线上论坛上,大连医科大学附属第二医院的曲鹏教授公布了由中华医学会心血管病分会编写的《冠心病合并心房颤动患者抗栓管理中国专家共识》,这也是我国首部致力于解决不同类型冠心病合并房颤患者抗栓治疗临床实践问题的共识,下面让我们通过6个问题快速掌握核心内容。

问题1如何评估冠心病合并房颤患者的缺血和出血风险?问题2ACS和/或PCI的房颤患者,PCI术中抗栓药物如何使用?图1:房颤患者PCI术中抗栓策略抗血小板药物抗凝治疗的房颤患者出现急性冠脉综合征后推荐立即口服负荷剂量阿司匹林(100-300mg),之后维持剂量75-100 mg/d;在已了解冠脉解剖结构或紧急情况下,如很可能行PCI,可考虑采用P2Y12受体拮抗剂进行预处理。

抗凝药物维生素K拮抗剂(VKA):对于VKA治疗且行冠脉造影和/或PCI的患者术前通常无需停用VKA,但需查INR;术中在活化凝血时间(ACT,维持≥225s)的指导下使用低剂量(30-50 U/kg)普通肝素治疗。

NOAC: 对于NOAC治疗且行急诊PCI的患者无需停药;但若行择期PCI可考虑在术前停药(通常术前停药12-24h,达比加群经肾脏清除率较高,肾功能不全者需考虑延长术前停药时间)。

无论是否中断NOAC,术中均需在ACT指导下使用肝素治疗。

PCI术后早期,例如当天晚上或次日早晨,建议开始NOAC(术前剂量)治疗。

问题3ACS和/或PCI术后房颤患者的抗栓选择:双联还是三联?疗程多久?PCI围术期需在双联抗栓治疗的基础上加用阿司匹林(三联治疗)直至出院;对于高缺血/血栓栓塞和低出血风险的患者,出院后阿司匹林可继续使用至术后1个月。

冠脉微循环疾病的诊治(完整版)1.概述2013年ESC指南表明心肌缺血的三种发病机制,包括:心外膜冠状动脉狭窄、微血管功能障碍、心外膜冠脉痉挛。

可以发现冠脉微循环病变是稳定性冠状动脉疾病的基本发病机制之一。

1.1冠脉微循环定义冠脉微循环由直径<300μm的微动脉、5-8μm的毛细血管和<500μm的微静脉构成,占冠脉树的95%以及冠脉阻力的75%,是冠脉系统主要阻力血管床和心肌代谢的场所,决定心肌血流灌注及氧供[1]。

1.2 冠脉微循环疾病定义冠脉微循环疾病(coronary microcirculatory diseases,CMD)诊断和治疗的中国专家共识将CMD定义为多种致病因素的作用下,冠状前小动脉和小动脉的结构和(或)功能异常所致的劳力性心绞痛或具有心肌缺血客观证据的临床综合征。

这类患者有明显的冠心病心绞痛症状但冠脉造影结果正常。

1.3 CMD按发病机理分类(1)无冠脉疾病和心肌病的CMD,见于吸烟、高脂血症、糖尿病、微血管型心绞痛等。

(2)存在心肌病的CMD,见于肥厚型心肌病、扩张型心肌病、高血压病、主动脉瓣狭窄和浸润性心肌病等。

(3)存在阻塞性心外膜冠状动脉疾病的CMD,见于稳定型冠心病、非ST段抬高型急性冠脉综合征和ST段抬高型急性心肌梗死。

(4)医源性CMD,见于经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI)或冠状动脉搭桥术(coronary artery bypass grafting,CABG)后的冠脉无复流。

2.常见CMD患者的临床特点2.1 阻塞性冠脉疾病PCI后阻塞性冠脉疾病患者直接PCI后可出现冠脉微循环障碍,表现为心外膜冠脉再通,但心肌再灌注未恢复,即无复流。

对于PCI后无复流,可使用血栓抽吸或保护装置,同时可应用尼可地尔、腺苷、CCB、硝普钠、硝酸酯类等药物治疗[2,6]。

2.2 非阻塞性冠心病是指具有明确的心肌缺血证据,但冠脉造影发现冠脉无明显狭窄或狭窄小于50%的冠心病类型。

冠状动脉血流储备分数临床应用专家共识(完整版)冠状动脉我国冠心病发病呈逐年增加态势,而经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI)是治疗冠心病的主要措施[1]。

目前,PCI的适应证大部分都是基于冠状动脉造影或腔内影像学(血管内超声或光学相干断层成像等)的结果来决定。

研究表明,心肌缺血是制定冠心病治疗策略的重要决定因素。

但是,冠状动脉造影或腔内影像学技术仅能对病变的解剖学进行评价,不能客观准确我国冠心病发病呈逐年增加态势,而经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI)是治疗冠心病的主要措施[1]。

目前,PCI的适应证大部分都是基于冠状动脉造影或腔内影像学(血管内超声或光学相干断层成像等)的结果来决定。

研究表明,心肌缺血是制定冠心病治疗策略的重要决定因素。

但是,冠状动脉造影或腔内影像学技术仅能对病变的解剖学进行评价,不能客观准确地评价病变与心肌缺血之间的关系[2]。

近20年来,冠状动脉血流储备分数(fractional flow reserve,FFR)逐渐成为公认的有创病变功能学评价指标,以FFR指导的治疗策略被证实安全、经济,并能改善患者的预后[3]。

我国和欧美等国家制定的指南均推荐应用FFR指导冠心病患者的血管重建。

但是,FFR的应用在我国尚未普及。

为推动FFR检测技术的规范化应用,合理筛选需要血管重建的冠心病患者,中华医学会心血管病学分会介入心脏病学组组织有关专家,在复习该领域相关资料和研究进展的前提下,结合我国的临床实践,反复讨论并达成以下共识。

一、FFR的定义与理论基础冠状动脉循环由心外膜冠状动脉和心肌内微循环血管(直径<400 μm)组成。

正常状态下,血流经心外膜冠状动脉传导时并不产生明显的阻力,即血管内压力由近至远保持恒定,心肌血流量的调整主要受微循环阻力变化的影响,即心肌血流量与灌注压呈正比,而与心肌内微循环阻力呈反比。

2023冠状动脉造影日间手术专家共识(完整版)随着医学技术和医疗服务模式的发展,日间手术模式近年来开始被多个临床学科所关注和开展。

2014年国际日间手术协会(!AAS)将日间手术定义为患者入院、手术和出院在一个工作日内完成的手术。

该模式通过整合医疗资源、优化诊疗流程、提高诊疗效率等,达到缩短部分手术的平均住院日,减少医疗费用支出,同时改善患者就医灵活度和便捷性,提高患者诊疗满意度的目的。

因此,日间手术模式在许多国家得到了推广和应用。

2019年我国心血管疾病死亡率仍居各疾病之首选。

冠状动脉粥样硬化性心脏病(冠心病)是心血管疾病中重要的病种,据推算目前冠心病的患病人数高达1139万,及时准确地对冠心病进行诊断及治疗能极大地减少心血管事件的发生,改善患者疾病结局和生活质量,减少医疗支出。

目前对千冠状动脉狭窄程度的评估主要有冠状动脉CT血管成像(C CTA)以及冠状动脉造影术(CAG)。

CCTA尽管有较高的阴性预测值,但在钙化存在等特殊情况下,对狭窄程度的判断有较大局限,此外,为获得满意图像质量,CCTA对千心率和心律要求较高,对频发早搏或房颤的患者,可能造成扫描失败或者部分图像难以评估。

CAG仍然是诊断冠心病的“金标准”,对千上述特殊情况,也可以做出较为准确的评估。

因此,CAG在冠心病诊断中仍然有着不可替代的地位。

目前我国大部分地区开展CAG需要常规住院并在介入室进行操作,造成较长的住院时间及较高的住院费用;同时,随着CAG需求的增加,目前医院的床位数已经不能满足患者的需求。

因此,C AG的日间手术模式越来越引起心血管科医生的关注。

CAG多采用局部麻醉,手术时间短、安全性较高,手术相关并发症发生率较低,早在20世纪末,国外就开始探索并采用日间手术或门诊手术的模式进行CAG等相关诊断性手术。

相较传统的经股动脉入路的CAG,采用经挠动脉入路可降低净临床不良事件及心源性死亡发生率安全性得到进一步提高。

我国在2019年由国家卫生健康委员会组织制定了«第二批日间手术(操作)试点病种及术式推荐目录〉〉,将包括CAG在内的76种手术列为日间手术试点病种;«日间手术推荐目录(2022年版)〉〉中继续将CAG列入推荐目录中。

【专家共识】冠状动脉微血管疾病的诊断和治疗冠状动脉微血管疾病(CMVD)是指在多种致病因素作用下,冠状前小动脉和小动脉的结构和(或)功能异常所致的劳力性心绞痛或心肌缺血客观证据的临床综合征。

2017年5月,我国发布《冠状动脉微血管疾病诊断和治疗的中国专家共识》,对CMVD的病因、发病机制、临床分型、诊断、治疗和预后等进行系统阐述,本文总结其要点如下。

一、CMVD的病理生理学冠状动脉包括三个节段,冠状动脉微血管由前小动脉(血管内径0.1 ~0.5 mm)和小动脉(血管内径<0.1 mm)构成,而心外膜下冠状动脉(血管内径0.5="" ~5="">CMVD由冠状动脉微血管的结构和(或)功能异常所致。

功能异常包括:①内皮细胞依赖性血管舒张异常,主要机制是一氧化氮的产生和释放异常;②内皮细胞非依赖性血管舒张异常,主要机制是血管活性物质通过刺激血管平滑肌细胞膜受体和细胞内信号通路而产生的血管舒张异常;③微血管缩窄;④微血管栓塞;⑤血管外机制,可见于左心室舒张压明显升高的疾病。

冠状动脉血流储备(CFR)是测量整个冠状动脉系统储备功能的整体指标,指冠状动脉接近最大程度扩张时,冠状动脉血流量(CBF)或心肌血流量(MBF)与静息状态下相应指标的比值。

二、CMVD的诊断技术通常通过检测冠状动脉微血管对血管扩张剂的反应来评估冠状动脉微血管功能,常用测量指标是CFR值。

临床常用的血管扩张剂有:①腺苷:是最常用的检测冠状动脉微血管功能的非内皮依赖性舒张血管的药物,静脉注射剂量140 μg/(kg·min),冠状动脉内注射剂量2~16 μg/(kg·min),注射时间1.5~6.0 min;②双嘧达莫:通过抑制腺苷降解发挥作用,药理作用类似腺苷,静脉注射剂量0.56~0.84 mg/kg;③乙酰胆碱:是最常用的检测内皮依赖性冠状动脉微血管功能的舒张血管的药物,但需要冠状动脉内注射。

冠状动脉微血管疾病诊断和治疗中国专家共识(2023版)自从1967年Likoff等首先报道了一组冠状动脉造影正常的冠心病患者的临床表现以来,冠状动脉微血管疾病)的基础和临床研究已历经半个世纪。

2013年,欧洲心脏病学会稳定性冠状动脉疾病治疗指南首次将此病列入冠心病的临床类型,并提出了初步的诊断和治疗建议。

2017年,中华医学会心血管病学分会基础研究学组、介入心脏病学组、女性心脏健康学组以及动脉粥样硬化和冠心病学组编写了《冠状动脉微血管疾病诊断和治疗的中国专家共识》,这是国际上第一部关于CMVD的专家共识。

此后,有关CMVD的国际共识性文件迅速增多。

2018年,国际冠状动脉舒缩障碍研究组提出了1型冠状动脉微血管功能异常即原发性CMVD的国际诊断标准。

2019年,ESC发布了慢性冠脉综合征的诊断和治疗指南,将微血管性心绞痛归纳为慢性冠脉综合征的一个重要类型,并提出了相应的诊断和治疗策略。

2019年,美国心脏协会发布了冠状动脉非阻塞性心肌梗死诊断和治疗的科学声明,指出微血管性心绞痛、微血管痉挛和冠状动脉慢血流现象可能是MINOCA的重要病因。

2020年,欧洲经皮心血管介入协会和ESC联合发布了冠状动脉非阻塞性心肌缺血的共识性文件,提出CMVD和(或)心外膜下冠状动脉痉挛是INOCA 的主要病因。

CMVD的定义、临床分型和流行病学一、定义CMVD是指在动脉粥样硬化性和非动脉粥样硬化性致病因素的作用下,冠状前小动脉、小动脉和毛细血管的结构和功能异常所导致的急性和慢性心肌缺血的临床综合征。

二、临床分型CMVD的流行病学数据多来源于欧美国家人群,部分研究纳入了亚洲人群,目前未见CMVD发病率种族差异的报道。

CMVD发病率在不同的临床类型中差异较大,由于疾病定义和诊断标准的差异,不同研究中发病率从最低的10%至最高的80%不等。

由于随访终点和时程的差异,不同研究中CMVD患者的死亡率和心血管不良事件的发生率亦有较大差别。

最新:冠状动脉微循环功能障碍新进展随着介入心脏病学的迅速发展,40多年前在医学文献上出现了冠状动脉微血管疾病(coronary microvascular disease, CMVD)的报道。

1967年Likoff等首次报告冠脉造影未发现冠脉狭窄但仍有典型心绞痛这一临床现象;1988年Cannon等提出了微血管性心绞痛(microvascular angina, MVA)的概念,认为是由于冠状动脉微循环对收缩刺激高度敏感,导致微血管舒张能力受限,肌壁间冠状动脉微血管功能障碍可能是该综合征的发病原因。

20年来的大量的侵入性和非侵入性冠脉生理评估使我们更好的了解到冠状动脉微血管功能障碍(coronary microvascular dysfunction, CMD)与心肌缺血密切相关。

2013 ESC稳定性心绞痛诊断与治疗指南重新定义了稳定性冠状动脉疾病(stable coronary artery disease,SCAD),并认为冠状动脉微血管功能障碍是导致心肌缺血机制之一。

任何导致冠状动脉微血管的功能改变和结构异常最终都可以导致CMD。

CMD是导致胸痛症状重要的病理生理学基础,它是冠状动脉疾病防治的新靶点。

在文献上也有将其称为冠状动脉微循环功能障碍。

CMD涉及的患者人群广泛,临床上分为:非阻塞性的冠状动脉疾病和阻塞性的冠状动脉疾病。

前者主要高危因素包括:高血压,糖尿病,高血脂,或临床上表现为微血管性心绞痛和冠状动脉慢血流现象。

临床上CMD与阻塞性冠状动脉疾病共同存在比例很高,心肌梗死后CMD广泛存在,合并CMD患者PCI术后预后不佳,CMD显著增加患者心血管病事件和死亡率。

非阻塞性CMD同样具有较高的心血管风险。

2018年《国际心血管病杂志》发表了MVA国际诊断标准。

2019年ESC发布的《慢性冠状动脉综合征诊疗和管理指南》强调慢性冠脉综合征是一动态变化的疾病过程,其不同类型远期心血管病风险存在差异,可以通过生活方式、药物治疗和血运重建加以控制,从而促进疾病稳定或好转,其中CMVD是慢性冠脉综合征六大临床情况之一。

冠状动脉痉挛综合征诊断与治疗中国专家共识早在1845年,Latham提出冠状动脉痉挛(CAS)可导致心绞痛。

1959年Prinzmetal 等首先观察到一组与劳力性心绞痛不同的心绞痛患者,常于静息状态下发作,伴有心电图ST段抬高,命名为变异型心绞痛。

此类患者不伴有心肌耗氧量的增加,是由于冠状动脉紧张度增加引起心肌供血不足所致,从而提出了CAS的概念。

该假说被后来的冠状动脉造影所证实。

CAS是一种病理生理状态,因发生痉挛的部位、严重程度以及有无侧支循环等差异而表现为不同的临床类型,包括CAS引起的典型变异型心绞痛、非典型CAS性心绞痛、急性心肌梗死(AMI)、猝死、各类心律失常、心力衰竭和无症状性心肌缺血等,统称为冠状动脉痉挛综合征(CASS)。

CASS在我国并非少见,但我国在该领域的研究较少,缺乏临床实践的指导。

本共识旨在为临床医师提供实践参考,并为广泛开展该领域里的研究起到推动作用。

1 流行病学目前缺乏总体人群的流行病学资料,现有资料均来自临床因胸痛怀疑CASS的高危人群。

日本一项多中心大型调查研究结果显示,在冠状动脉造影显示粥样硬化的胸痛患者中进行乙酰胆碱激发试验,阳性率达到43%。

另一项韩国研究对冠状动脉造影显示无显著血管狭窄的胸痛患者进行乙酰胆碱激发试验,其阳性率为48%。

国内报道在静息性胸痛且冠脉造影狭窄<50%的小样本人群中行乙酰胆碱激发试验,阳性率为75%,提示我国可能是CASS的高发地区。

而近期发表的临床基本特征相似的921例高加索人的阳性率为33.4%。

上述4项研究的阳性率差异较大,其原因可能主要与入选人群的基本特征略有差异相关。

日本研究入选了所有胸痛患者,而韩国和中国研究则排除了劳力性胸痛患者,入选对象均为静息性胸闷、胸痛患者,属于CASS的高发人群,所以阳性率更高。

2 危险因素及发病机制CASS的病因和发病机制尚未明确。

目前仅阐明了相关的危险因素,其中肯定的危险因素包括吸烟和血脂代谢紊乱,可分别使CASS风险增加3.2倍和1.3倍;使用含可卡因的毒品、酗酒亦是诱发CASS的重要危险因素;冠状动脉粥样硬化和心肌桥等则是CASS的易患因素,但冠状动脉粥样硬化相关的其他危险因素,如高血压、糖尿病,则在多数临床研究中未发现与CASS存在相关性。

2024女性冠状动脉性心脏病诊治的专家共识(全文)冠状动脉性心脏病(简称冠心病)是女性致死、致残的重要原因。

女性冠心病的危险因素、病理生理特点、临床表现、防治策略具有特殊性,患者知晓率及社会关注度较男性低。

近年,女性冠心病的患病率呈上升趋势,防控面临严峻挑战。

中华医学会心血管病学分会女性心脏健康学组牵头,联合中国医师协会心血管内科医师分会女医师工作组相关专家撰写了本共识,旨在提升对女性冠心病特殊性的认识,加强并促进我国女性冠心病防控工作。

一、女性冠心病流行病学美国国家健康与营养调查2015—2018年数据显示,冠心病患病率女性为6.2%,男性为8.3%。

我国冠心病患病率处于持续上升趋势。

《中国卫生健康统计年鉴2020》显示,2019年男性冠心病死亡率(城市:126.4/10万,农村:134.12/10万)高于女性(城市:116.63/10万,农村:126.03/10万)。

《心血管疾病医疗质量控制报告2021》源于2020年医院质量检测系统的5 311 424例冠心病住院患者,中位年龄68(59~76)岁,女性占44.1%。

中国急性心肌梗死(acute myocardial infarction,AMI)注册研究显示女性接受经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI)比例更低,院内死亡风险为同龄男性患者5.8倍;出院患者中,年轻女性较同龄男性2年死亡率更高(3.8%比1.4%,P<0.05)。

二、女性冠心病的危险因素女性冠心病的心血管危险因素包括高血压、糖尿病、血脂异常、肥胖等传统危险因素,以及妊娠、避孕药、多囊卵巢综合征等性别特异性危险因素。

绝经期女性高血压的患病率逐渐超过同年龄男性,导致心血管风险增加的女性收缩压阈值低于男性。

高血压严重程度与卒中风险存在性别差异,女性卒中风险随血压升高明显增加。

女性高血压患者对盐负荷更敏感,与代谢综合征和自身免疫疾病的相关性更强,这可能是女性治疗反应较差和心血管事件风险更高的原因。

2021微循环血管疾病的有创评价指标-心肌微循环阻力指数(全文)冠状动脉循环的微循环部分在心肌血流量的调控中发挥重要的作用。

然而,直到2013年ESC稳定性冠心病处理指南中才将由微循环异常引发的缺血样胸痛定义为微循环性心绞痛。

可喜的是我国帅先发布了国际上首个针对微循环血管疾病的专家共识,并统一命名为冠状动脉微血管疾病(coronary microvascular disease,CMVD)。

许多已知或未知的心血管疾病患者存在不同程度的CMVD。

研究显示,无论是否伴有已知的疾病,CMVD均影响患者的预后。

因此,客观准确评价冠脉微循环功能状态,对于临床精准诊断和治疗心肌缺血显得十分重要。

这里介绍的是近些年用于临床的有创性CMVD的评价指标-微循环阻力指数(Index of Microcirculatory Resistance, IMR)。

根据Ohm’s定律,微循环阻力等于微循环两侧压力阶差除以血流。

在心肌最大充血状态下,微循环两侧的压力阶差为冠脉内压力与中心静脉压的差值,再将中心静脉压忽略不计,这一压力阶差即为冠脉内压力,用Pd表示;血流的测量基于热稀释曲线的原理,其参数平均传导时间(Tm)的倒数代表流量。

因此,采用压力温度导丝,在药物诱发心肌最大充血状态下测得的Pd和Tm的乘积即被定义为IMR。

IMR是目前较公认的定量评价冠脉微循环状态的有创指标。

现有研究证实,IMR测值不受心率、血压和心肌收缩力等血流动力学变化的影响;若将冠脉边缘压(Pw)引入IMR计算公式:IMR = Pd×Tm×[(Pd-Pw)/(Pa-Pw)] ( Pa:主动脉平均压);或者直接用公式:IMR= Pd×Tm×[(1.35×Pd/Pa)-0.32],则IMR测值也不受心外膜冠脉严重狭窄病变的影响。

一般认为IMR<25提示微循环功能正常,而在STEMI患者中测得的IMR值多明显升高,提示IMR可以很客观地评价STEMI等疾病状态下的微循环受损程度。