肝 肾 综 合 症 的 诊 断 标 准

- 格式:doc

- 大小:19.00 KB

- 文档页数:1

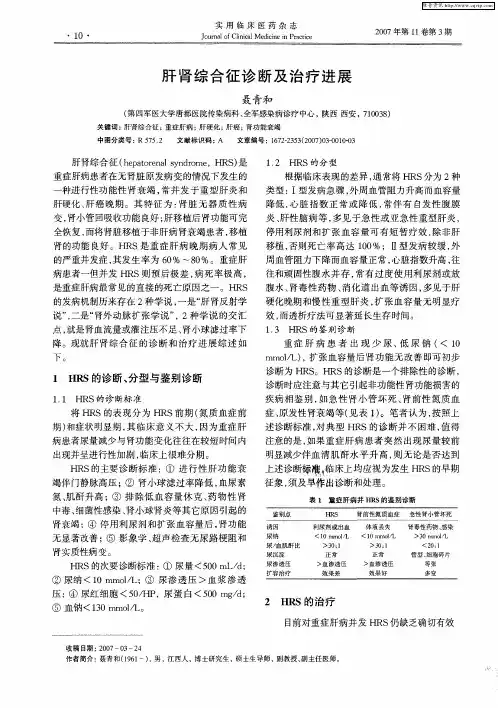

ChineseHepatology,Jan.2020,Vol.25,No.1·综 述·肝肾综合征诊断及治疗研究进展张军昌 牟劲松 林芳 陈素红 作者单位:100039 北京 中国人民解放军总医院第五医学中心重症医学中心通信作者:牟劲松,Email:Jinsongmu@126.com 肝肾综合征(Hepatorenalsyndrome,HRS)是发生在重症肝病如肝硬化合并腹水、急性肝衰竭和酒精性肝炎患者中以肾功能损伤为主要表现的一种严重并发症[1]。

目前治疗HRS的主要药物是血管收缩剂如特利加压素和人血白蛋白,其治疗有效率仅为40%~50%,而且治疗有效的患者中有50%可能会复发。

所有HRS患者在没有禁忌证时都应考虑首选行肝移植手术[2]。

HRS是临床诊断,其定义根据最近急性肾损伤(acutekidneyinjury,AKI)标准进行了更新并且使用生物标志物来帮助鉴别诊断。

关于对HRS的研究旨在进一步提高HRS诊断的准确性及探求新的治疗方法。

本文对肝肾综合征的诊断及治疗研究进展予以综述。

一、HRS流行病学Fede等学者研究报道,大约有20%肝硬化合并腹水而且对利尿剂抵抗的患者有可能发展为HRS[3]。

Ginès等学者研究,229例肝硬化患者中,在一年内有18%患者发展为HRS,在确诊后的5年内上升到39%[4]。

Wong等学者研究报道,HRS发病率随着肝脏疾病进展而增加,在等待肝移植的患者中其发病率为48%[5]。

尽管文献数据存在差异,但近年来肝肾综合征的发病率有所下降,这可能是由于对其病理生理学和临床治疗办法的更好理解[6]。

二、HRS诊断目前最新的诊断标准是国际腹水俱乐部(theInternationalClubofAscites,ICA)制定的,肝硬化HRS AKI诊断标准具体如下[7]:①肝硬化和腹水诊断明确;②符合ICA AKI诊断标准;③停用利尿剂并输注白蛋白(1g/kg)两天无效;④无休克;⑤目前或近期未使用肾毒性药物;⑥无蛋白尿(尿蛋白≤500mg/d)、无微量血尿(≤50红细胞/高倍视野),肾脏超声检查正常。

肝肾综合征诊疗规范2023版肝肾综合征(hepatorena1.syndrome,HRS)是在肝衰竭晚期、门静脉高压基础上出现的肾灌注不足,以肾功能不全为主要表现,肾脏病理改变轻微,无急性肾小管坏死。

【病因与发病机制】肝肾综合征常见于病毒性肝炎、酒精性肝炎、原发和继发性肝癌、妊娠脂肪肝等各种类型肝病引起的肝硬化、暴发性肝衰竭的晚期。

原发性胆汁性肝硬化患者少有肝肾综合征,这与胆盐的利钠、肾血管扩张作用有关。

随着门脉压力增高以及肠菌迁入门脉系统(可上调一氧化氮合成酶活性),门脉内皮细胞产生一氧化氮增多,内脏动脉(胃肠动脉)扩张,继而体循环阻力下降,激发肾素-血管紧张素-醛固酮系统与交感神经系统兴奋,后二者导致肾皮质血管收缩,肾灌注减少。

内脏血管扩张并非是肾灌注不良的唯一因素,还包括:①肾血流自身调节曲线右移,需要更•高的血压才能保持肾的灌注。

这是肾交感神经系统兴奋,血管紧张素、腺昔和内皮素合成增加的后果。

②肝损伤后炎性介质介导的肝硬化性心肌病(表现为心脏的应激性反应迟钝,见于50%以上的肝硬化患者),不足以维系动脉系统充盈低下时的心排血量增加的需求。

③肾上腺皮质功能减退(见于25%肝硬化失代偿患者),削弱了血管对升压物质的反应。

【临床表现】肝肾综合征主要表现是尿量减少,显著的少尿与无尿发生在死亡前数日。

血肌酹缓慢上升,有时这个过程会停止甚至好转。

由于肝病,血肌酹水平不能准确反映真实的肾小球滤过率,肌爵清除率会过高估计肾小球滤过率。

与急性肾小管坏死不同,肝肾综合征患者肾脏浓缩功能常维持正常,尿比重大于1.020,尿/血渗透压比值大于1.5,尿钠通常低于10mmo1.∕1.o尿蛋白阴性或微量,尿沉渣正常或可有少量红细胞、白细胞,透明、颗粒管型或胆红素染色的肾小管细胞管型。

患者常有稀释性低钠血症,这和抗利尿激素分泌增多有关。

如果血钠浓度正常,则要排除其他原因后,才能考虑为肝肾综合征。

肝肾综合征全身血管阻力下降,动脉压降低,但由于绝大多数患者心排血量增加,因此得以维持平均动脉压在70mmHg左右。

肝肾综合症的诊断标准包括六条。

第一、肝硬化合并腹水。

第二、血肌酐升高大于133微摩尔每升。

第三,在应用白蛋白扩张血容量,并停用利尿剂至少两天后血肌酐不能降至133微摩尔以下,白蛋白推荐剂量为一克每千克体重每天,最大可达100克每天。

第四、无休克。

第五、近期没有使用过肾毒性的药物。

第六、不存在肾实质疾病。

如蛋白尿大于500毫克每天,镜下血尿,或者是超声发现肾脏的异常。

肝肾综合症它是指发生在严重肝病基础上的肾衰竭,但肾脏本身并无器质性损害,因此又称为功能性肾衰竭。

肝肾综合征的诊断与治疗概述*导读:此外,腹腔-颈静脉引流,利用腹-胸腔压力差,将腹水引向上腔静脉,可使尿量增加,腹水减少,改善肾血流,但并发症多。

血液透析、对高血钾、氮质血症、酸中毒有一定疗效。

……肝肾综合征(HRS)是由严重肝病引起的急性进行性肾功能衰竭,肾脏在解剖上并无明显器质性病变证据,一般认为是属于功能性障碍,故又称功能性肾功能衰竭。

临床上除有严重的失代偿性肝病表现外,主要有少尿或无尿、氮质血症,水电解质紊乱等肾功能损害的表现。

本症不包括和肝病合并存在的肾盂肾炎、肾炎等器质性疾病,也不包括感染、中毒、结缔组织病及转移性癌瘤等病因引起的肝肾病变。

肝肾综合征最多见于晚期肝硬化,也可见于重症肝病。

本病预后很差。

HRS的诊断与鉴别诊断诊断标准:参考国内诊断条件,主要根据肝功能不全失代偿及肾功能不全两大临床特征进行诊断。

诊断依据如下:①有严重肝病或肝硬化失代偿期。

②少尿无尿及氮质血症临床表现,经补充血容量不能恢复。

③无原发性肾脏病(如肾炎、输液、中毒引起的肾病)且扩容后不能改善肾功能。

④诱发因素:大量利尿、大量放腹水、出血及感染等。

⑤实验室检查:尿钠10mmol/L,血BUN增加、尿肌酐/血肌酐30、尿/血渗透压1.0、肌酐清除率降低、尿中血栓素β2可增高,血中缓激肽、肾前列腺素减少。

临床上将HRS分为四型:①周围循环衰竭型;②电解质紊乱型;③菌血症型;④类肾炎型。

鉴别诊断:①肝硬化合并慢性肾炎:慢性肾炎既往有高血压水肿、血尿病史、氮质血症长、尿中蛋白(+)管型。

②肾前性氮质血症:多由心衰、产重脱水、频繁呕吐、腹泻、放腹水引起全身循环血量不中,造成暂性肾衰,也可少尿或无尿,尿钠10mmol/L与HRS相似,但前者常有低血容量休克,经扩容补液抗酸后肾衰迅速纠正,而HRS扩容后疗效差,HRS无休克。

③急性肾小管坏死。

重症肝病并发肾小管坏死并非少见。

其他疾病:有多种疾病,可同时累及肝脏、肾脏,见于红斑狼疮、重度感染性疾病及各种中毒性休克等,上述疾病各自有其原发病临床特点,不难鉴别。

肝肾综合征刘诗妍一、概述肝肾综合征(HRS)是肝硬化合并腹水后的严重并发症,在腹水病人的年发生率是8%,如果确诊则病人预后不良,生存率低,肝移植是肝肾综合征的治疗选择。

肝肾综合征为发生于晚期肝病和门脉高压病人的渐进性肾功能衰竭,血肌酐水平超过130umol/L (1.5mg/dL)。

二、诊断依据1.严重肝功损害及门脉高压有难治性腹水,在无休克、细菌感染、使用肾脏毒性药物、无体液丢失(如反复的呕吐或严重的腹泻)及利尿过度,血清肌酐量>1.5mg/dl(130umol/L)或24h肌酐清除率<40ml/min者。

2.停用利尿治疗或用等渗盐水1.5L静脉滴注作扩容治疗,肾功能不能持续改善者〔血清肌酐降至<130umol/L(1.5mg/dl)以下或肌酐清除率增至40ml/min以上〕。

3.B超检查无梗阻性肾病或肾实质病。

尿中蛋白含量<500mg/dl。

4.每日尿量<500ml。

尿钠浓度<10mmol/L。

尿渗透压>血清渗透压。

尿红细胞每高倍野<50个。

血清钠浓度<130mmol/L。

5.具备第一、二、三项为肝肾综合征的主要诊断依据,第四项中各指标为次要诊断依据。

三、治愈标准肝肾衰竭症状消失,尿量恢复正常,血清肌酐持续低于130umol/L,肌酐清除率增加至40ml/min以上。

四、好转标准肾功能稍有恢复,血清肌酐略有下降,肌酐清除率略有恢复但持续时间不长。

五、治疗1.一般支持治疗1)饮食:低蛋白、高糖和高热量饮食,以降低血氨、减轻氮质血症,并使机体组织蛋白分解降至最低限度。

肝性昏迷患者应严格限制蛋白摄入。

给予泻剂、清洁灌肠以清洁肠道内含氮物质。

2)积极治疗肝脏原发病及并发症:如上消化道出血,肝性脑病,维持水、电解质酸碱平衡。

3)减轻继发性肝损害:积极控制感染,避免使用损伤肝脏的药物及镇静药。

2.扩容治疗1)有过度利尿、大量放腹水、出血等引起血容量减少因素时,需根据临床进行扩容治疗。

简述肝肾综合征肝肾综合征( Hepatorenal syndrome,HRS) 是肝功能障碍终末期的严重并发症,以肾脏血管显著收缩为特征,最终导致肾脏血流灌注和肾小球滤过率明显下降,肾脏的水钠排泄功能受损。

1996 年国际腹水研究小组推荐了关于HRS的新定义[ 1] , 即“慢性肝病患者出现进展性肝功能衰竭和门脉高压时, 以肾功能损伤, 肾血流灌注减少和内源性血管活性系统异常为特征的一种综合征”。

它的特点是肾脏缺乏形态异常, 肾小管功能正常, 肾功能损害是功能性、潜在、可恢复。

其并非代表肝硬化患者的终末期, 也并非提示肝功能衰竭程度的加重[ 2]。

HRS是一种可逆性、功能性肾功能损伤,但一旦发生,预后极差,存活率很低。

目前临床上血管活性药物、白蛋白的应用可以改善肾功能,提高患者生存率,但最终有效治疗方案仍是肝移植[3]。

现简述HRS发病原因、发病机制与诊断、治疗。

1 HRS的病因学1. 1 HRS的发病机制通过多年临床研究, 发现并证实HRS形成原因及发病机制主要为肝硬化腹水患者限钠、利尿治疗,血浆钠及渗透压下降, 细胞外水分向细胞内转移, 导致有效血循环量及肾血流灌注减少有关。

1. 2 HRS的病理生理HRS病理生理为肾脏血管收缩及体循环血流动力和内源性血管活性系统的改变,原因可能为继发于内脏血管扩张所致的动脉极度充盈,而造成血管密度高的肾脏及其他非内脏血管收缩。

肝硬化患者内脏血管舒张的原因,为门脉高压和一氧化氮( NO)升高所致, NO作为血管扩张剂, 被认为是肝硬化高动力循环最重要的因素, 肝硬化NO升高的机制为内脏血流对血管的剪切应激( shear stress)激活内源性NO合成, 肝外NO增加。

肝硬化患者肾脏血液循环的调节依赖于血管收缩因素和舒张因素的相互作用, 当缩血管因素超过舒张因素时, 肾血管收缩,肾小球滤过率下降, 发生HRS。

1. 3 HRS的诱因凡是能导致血浆钠及渗透压下降的治疗方法及因素均是诱发HRS基础, 如限钠、使用利尿剂、导泻、排放腹水, 肝衰竭忽视钠的补充等。

肝肾综合征的临床特点及诊断标准是什么?肝肾综合征,英文简称HRS,指的是患有严重肝病患者,在患病期间出现了FARF(功能性急性肾功能衰竭)情况,属于一种进行性、功能性肾损害疾病,以重症肝功能障碍、门静脉高压者为主要发病人群,会有肾功能障碍、内源血管异常、动脉循障碍等特征,在所有慢性重症肝炎疾病中,HRS为最常见的并发症之一,患者会有高肌酐、高血尿素、少尿等典型症状出现。

本文将对HRS的临床特点、诊断标准情况加以阐述,以加深人们对该疾病的了解与认知:1 HRS疾病的临床特点是什么?在临床研究中,绝大多数都将HRS作限定解释,只要提到HRS便是指因重症窦性门脉高压、进展性肝功能衰竭而引起的肾功能衰竭症状,减少了肾血管收缩肾小球率过率(GFR),同时还会伴有水潴留、钠潴留等严重病症。

对于患肝硬化疾病患者而言,其机体会出现循环系统异常情况,表现为降低循环系统血管阻力、提升血浆容量等,且会有正常动脉压高搏出量迹象,当疾病不断发展、进展,出现水潴留、钠潴留症状时,便会导致动脉循环异常,有动脉压下降倾向。

HRS能够对同一血流动力学方式进行显示,但患者会有明显的动脉压降低发生,一旦其动脉循环受损,便会出现代偿检查——失代偿过程产生,最终形成HRS。

在一项调查中,用多普勒超声影像学对HRS、肝硬化患者进行检查,结果均出现了股动脉、支气管动脉减少情况,说明这两种疾病患者的动脉血管收缩并不单被肾循环所限制,除此之外也可间接说明,患有肝硬化疾病,会使舒张动脉血管、周围血管阻力反应减少,内循环血管床为最根本原因。

对肝硬化患者而言,其HRS的发展类型主要分为两种情况,部分患者的GFR 会在短时间内呈进行性减低状态,其SCr(血清肌酐)、BUN(血尿素氮)水平会明显升高,并伴有低钠血症、高血钾症、少尿症状,在治疗预后效果上也极差,此类患者易出现胃肠大出血、急性酒精性肝炎、细菌性感染等严重并发症,最终加剧肾功能的衰竭程度;部分患者的GFR则呈现出稳定性减低状态,SCr、BUN 水平中度升高,时间会持续数周甚至数月,相较进行性减低患者,其存活期限更长,但在此之后,患者的肾功能仍会在短时间内受损。

肝肾综合症的诊断标准

主要标准:

1.急慢性肝病晚期肝衰竭和门脉高压,肾小球滤过率下降(血Crea>13

2.6μmol/L或24小时肌酐清除率<40ml/L)

2.无休克,无持续性细菌感染及应用肾毒性药物;无胃肠道丢失液体(反复呕吐或持续性腹泻);或无肾脏丢失液体(过度利尿,几天内肝硬化不伴水肿病人体重每天下降>500g或有水肿病人体重每天下降>1000g)。

3.停用利尿剂,用1.5L生理盐水扩容后,肾功能无持久改善(血Crea≤132.6μmol/L或24小时肌酐清除率<40ml/L)无阻塞性尿路疾病或实质性肾损害的超声依据。

辅助标准:

1.尿量<500ml/d;

2.尿钠<10mmol/L;

3.尿渗透压>血渗透压;

4.尿红细胞<10/HP;

5.血钠浓度<130mmol/L

1996年国际腹水俱乐部提出的肝肾综合症的诊断标准。