纳米银细胞毒性体外检测方法研究进展

- 格式:pdf

- 大小:839.13 KB

- 文档页数:8

纳米颗粒体外毒性评估技术研究随着纳米科技的迅速发展,纳米材料的应用领域也不断扩大。

然而,纳米材料对人类健康和环境的影响也逐渐受到关注。

为了确保纳米材料的安全性,需要开发出有效的纳米颗粒体外毒性评估技术。

纳米材料具有与普通材料不同的特性,如比表面积大、高比表面反应性、大小等特点。

这些特性使得纳米材料的生物相容性、毒性等表现出明显的不同于传统材料的特性。

因此,纳米颗粒的毒性评估需要采用特殊的方法。

一种常用的纳米颗粒体外毒性评估方法是细胞实验。

细胞实验通常使用体外培养的人类或动物细胞系进行,评估纳米颗粒对细胞的毒性。

这种方法的优点是操作简单,结果能够快速得到,但它仅能评估纳米颗粒对单个细胞的影响,难以反映细胞间的相互作用和整个生物系统的反应。

另外,纳米颗粒的口服毒性评价也是纳米颗粒体外毒性评估的重要一环。

但实验的难点在于如何分离、检测和精确定量纳米颗粒吸收到生物体内的数量。

而且,在口服毒性实验中,纳米颗粒的生物转化特性非常重要,因为纳米颗粒进入生物体后,容易携带生物内的物质进入细胞内部,从而造成不利影响。

目前,以文献为基础的评估方法是当下常用的纳米颗粒口服毒性评估方法。

根据这一方法,通过对携带有纳米颗粒的溶液进行生化学分析,可以快速获得纳米颗粒对生物的作用。

这种评估方法的优点是具有很高的剂量准确性,但是缺点是难以在实验室条件下准确模拟纳米颗粒进入生物体内的过程。

除细胞实验和口服毒性实验,一种新的纳米颗粒体外毒性评估方法是组织培养模型。

利用不同的细胞类型和体外生长方法,体外培养模型可以复现不同的组织类型和生长条件。

通过模拟人体内纳米颗粒进入组织细胞所需要的条件,可以像在真实的病变组织中一样评估有毒纳米颗粒的生物学效应。

这种评估方法的优点在于能够更准确地模拟纳米颗粒与生物体之间的相互作用,并且能够更好地反映不同组织类型对纳米颗粒的反应。

总之,纳米颗粒体外毒性评估技术的研究旨在确保纳米材料的生物相容性并促进纳米科技向更好、更安全的方向发展。

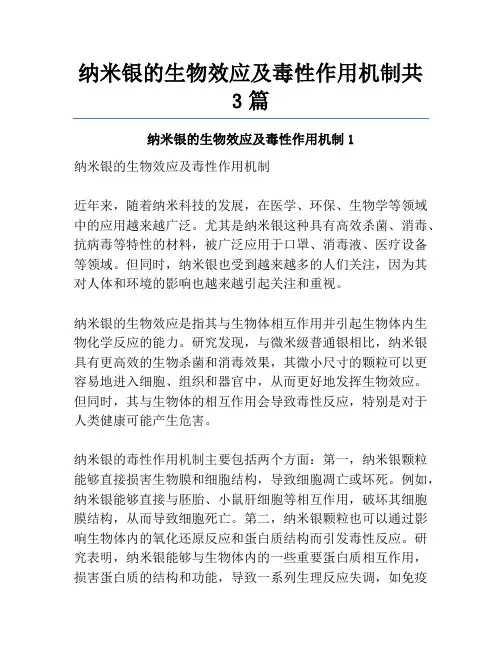

2013年第32卷第11期CHEMICAL INDUSTRY AND ENGINEERING PROGRESS ·2727·化工进展水体环境中纳米银的来源、迁移转化及毒性效应的研究进展唐诗璟,郑雄,陈银广(同济大学环境科学与工程学院,污染控制与资源化研究国家重点实验室,上海 200092)摘要:纳米银已成为日用产品中广泛使用的原材料,不可避免地将通过各种途径进入水体环境中,主要是在纳米银合成加工环节以及使用含纳米银的产品中,其将对环境构成潜在威胁。

目前已在自然水体与污水处理厂中检测出纳米银,其进入水体环境后将发生迁移转化,导致其价态与种类的变化。

本文将从物理作用、化学作用以及与生物大分子作用3个方面进行分析,并总结了主要的影响因素:pH值、离子强度以及电解质种类,进而阐述了纳米银毒性产生机理:一是溶解出的银离子,二是纳米银颗粒本身,并分析了迁移转化行为对毒性的影响。

最后列出了目前急需解决的问题:一是建立具体水体中纳米银浓度的数据库;二是分析纳米银在实际环境中迁移转化行为;三是需要对纳米银的致毒机理进行深入研究。

本综述旨在为预测纳米银在水体环境中的浓度、环境行为及其环境风险奠定了相关的理论基础。

关键词:纳米银;来源;迁移转化;水体环境;毒性中图分类号:X 131.2 文献标志码:A 文章编号:1000–6613(2013)11–2727–07DOI:10.3969/j.issn.1000-6613.2013.11.035Research progresses in aquatic environmental silver nanoparticles:Sources,transformation and toxicityTANG Shijing,ZHENG Xiong,CHEN Yinguang(State Key Laboratory of Pollution Control and Resource Reuse,College of Environmental Science and Engineering,Tongji University,Shanghai 200092,China)Abstract:Silver nanoparticles (AgNPs),as common raw materials of commodities,can be inevitably released into the aquatic environment through various ways,such as synthesis,manufacturing and AgNPs products applications. AgNPs has been found in natural water bodies and wastewater treatment plants. The mitigation and transformation of AgNPs in the aquatic environment could result in the change of its valence and species. This paper focused on the physical,chemical and biological aspects and summarized the key factors affecting AgNPs behaviors,including pH,ionic strength,and electrolyte.Toxicity mechanisms of AgNPs were also analyzed. The relationship between the toxicity mechanism and their fate in the environment was established. The problems need to be solved include establishing the AgNPs concentration database in realistic waters,analyzing the fate and behavior of AgNPs in actual environment,and research on the toxicity mechanism of AgNPs. This paper is aiming at providing theoretical foundation to predict concentrations,behaviors and risks of AgNPs in the environment.Key words:silver nanoparticles;source;transformation;aquatic environment;toxicity银已经被人们使用长达120多年,早期银主要用于照片业[1]。

纳米银抗菌活性和细胞毒性评价纳米银的引入纳米技术在生物医学领域具有广泛的潜力,其中纳米银是应用最广泛的材料之一。

纳米银抗菌和抗病毒的能力已经被广泛研究,并在医疗设备、防护用品、化妆品等领域得到了广泛应用。

但是,纳米银引起的争议也越来越多,因为它对人体及生态系统的影响仍在探究当中。

纳米银的抗菌活性纳米银抗菌的机制主要有两种:一是纳米银粒子与细菌细胞表面反应,引发氧化应激反应;二是纳米银粒子进入细胞,与核酸或蛋白质相互作用,干扰菌体生命活动。

纳米银在不同领域的抗菌效果也有差异。

例如,在医疗领域,纳米银能有效杀死被医疗设备污染的病原体,并能够防止它们回归。

同样,在化妆品及日用品中,纳米银被广泛使用于其防菌能力,能够避免细菌的滋生,延长产品寿命。

纳米银的细胞毒性然而,由于纳米银的颗粒极其微小,其可以穿透细胞膜,在细胞内部累积,因此引起人体细胞毒性。

纳米银也能够与DNA和蛋白质相互作用,进而对细胞核产生影响,导致细胞死亡。

这些结果将对人体健康产生影响,所以人们越来越关注纳米银的安全性。

然而,纳米银的毒性与其粒子大小,形状,表面性质和浓度等因素有关。

此外,毒性受到受试物种,接触途径和细胞类型的影响也很大。

纳米银的安全性评价为了明确纳米银的安全性,需要科学的评价方法。

常见的方法包括体外细胞毒性评价,细胞吸收评价,组织毒性评价和生命体毒性评价等。

在体外细胞毒性评价中,研究人员通常通过细胞存活率,细胞凋亡率,氧化应激水平等指标评价纳米银的细胞毒性。

此外,还可以结合细胞传递方式等方法进一步评估其毒性。

在动物模型中,如果需要评价纳米银在体内的毒性,通常采用小鼠或大鼠进行实验。

研究人员可以通过分析生物标志物如血液生化指标、组织病理学和影像等指标来评估纳米银的毒性。

生命体毒性评价主要通过分析生物的生长,繁殖等指标,以评估受纳米银影响的生物体对环境的适应能力。

结论总体来说,纳米银具有很好的抗菌效果,但其也存在一定的安全性问题。

纳米材料生态毒性检测方面取得进展

发展快速、高通量的生物检测手段评估纳米材料生物效应安全对纳米材料的应用极为重要。

流式细胞术是毒理学检测的常用技术,具有高通量、快速、准确的特点。

由于纳米材料的高吸附特性、团聚等特点,严重干扰检测结果,使得流式细胞术难以运用于评估纳米材料对细菌的毒性评估。

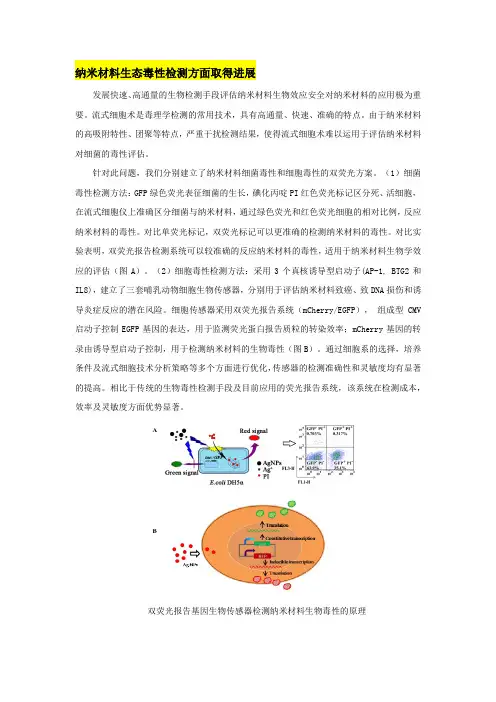

针对此问题,我们分别建立了纳米材料细菌毒性和细胞毒性的双荧光方案。

(1)细菌毒性检测方法:GFP 绿色荧光表征细菌的生长,碘化丙啶PI 红色荧光标记区分死、活细胞,在流式细胞仪上准确区分细菌与纳米材料,通过绿色荧光和红色荧光细胞的相对比例,反应纳米材料的毒性。

对比单荧光标记,双荧光标记可以更准确的检测纳米材料的毒性。

对比实验表明,双荧光报告检测系统可以较准确的反应纳米材料的毒性,适用于纳米材料生物学效应的评估(图A )。

(2)细胞毒性检测方法:采用3个真核诱导型启动子(AP-1, BTG2和IL8),建立了三套哺乳动物细胞生物传感器,分别用于评估纳米材料致癌、致DNA 损伤和诱导炎症反应的潜在风险。

细胞传感器采用双荧光报告系统(mCherry/EGFP ), 组成型CMV 启动子控制EGFP 基因的表达,用于监测荧光蛋白报告质粒的转染效率;mCherry 基因的转录由诱导型启动子控制,用于检测纳米材料的生物毒性(图B )。

通过细胞系的选择,培养条件及流式细胞技术分析策略等多个方面进行优化,传感器的检测准确性和灵敏度均有显著的提高。

相比于传统的生物毒性检测手段及目前应用的荧光报告系统,该系统在检测成本,

效率及灵敏度方面优势显著。

双荧光报告基因生物传感器检测纳米材料生物毒性的原理。

纳米银的生物效应及毒性作用机制共3篇纳米银的生物效应及毒性作用机制1纳米银的生物效应及毒性作用机制近年来,随着纳米科技的发展,在医学、环保、生物学等领域中的应用越来越广泛。

尤其是纳米银这种具有高效杀菌、消毒、抗病毒等特性的材料,被广泛应用于口罩、消毒液、医疗设备等领域。

但同时,纳米银也受到越来越多的人们关注,因为其对人体和环境的影响也越来越引起关注和重视。

纳米银的生物效应是指其与生物体相互作用并引起生物体内生物化学反应的能力。

研究发现,与微米级普通银相比,纳米银具有更高效的生物杀菌和消毒效果,其微小尺寸的颗粒可以更容易地进入细胞、组织和器官中,从而更好地发挥生物效应。

但同时,其与生物体的相互作用会导致毒性反应,特别是对于人类健康可能产生危害。

纳米银的毒性作用机制主要包括两个方面:第一,纳米银颗粒能够直接损害生物膜和细胞结构,导致细胞凋亡或坏死。

例如,纳米银能够直接与胚胎、小鼠肝细胞等相互作用,破坏其细胞膜结构,从而导致细胞死亡。

第二,纳米银颗粒也可以通过影响生物体内的氧化还原反应和蛋白质结构而引发毒性反应。

研究表明,纳米银能够与生物体内的一些重要蛋白质相互作用,损害蛋白质的结构和功能,导致一系列生理反应失调,如免疫系统调节、氧化还原反应、自由基产生等。

同时,人们也关注到纳米银可能对环境和生态系统产生影响。

研究表明,纳米银能够进入水体和土壤中,影响生态系统和物种生存繁衍。

例如,纳米银能够通过进食污染水体的生物体而进入生态链中,从而影响整个生态系统的平衡。

综上所述,纳米银虽然具有很多优良的应用前景,但同时也需要关注其对人体健康和环境的潜在风险。

因此,在推广纳米银的应用时,应该采取更加科学的评价方法和安全管理措施,以最大限度地减少其对人类健康和环境的危害纳米银因其广泛的应用前景而备受关注,但其潜在的毒性和环境风险需要引起足够的重视。

特别是在人类健康和生态系统方面,纳米银可能会产生危害。

因此,我们需要采取科学的评价方法和安全管理措施,并继续进行研究,以确保纳米银应用的安全性和可持续性纳米银的生物效应及毒性作用机制2纳米银的生物效应及毒性作用机制随着纳米技术的不断发展,纳米材料逐渐被应用于生物医学、食品工业、电子信息等领域。

2013年第32卷第11期CHEMICAL INDUSTRY AND ENGINEERING PROGRESS ·2727·化工进展水体环境中纳米银的来源、迁移转化及毒性效应的研究进展唐诗璟,郑雄,陈银广(同济大学环境科学与工程学院,污染控制与资源化研究国家重点实验室,上海 200092)摘要:纳米银已成为日用产品中广泛使用的原材料,不可避免地将通过各种途径进入水体环境中,主要是在纳米银合成加工环节以及使用含纳米银的产品中,其将对环境构成潜在威胁。

目前已在自然水体与污水处理厂中检测出纳米银,其进入水体环境后将发生迁移转化,导致其价态与种类的变化。

本文将从物理作用、化学作用以及与生物大分子作用3个方面进行分析,并总结了主要的影响因素:pH值、离子强度以及电解质种类,进而阐述了纳米银毒性产生机理:一是溶解出的银离子,二是纳米银颗粒本身,并分析了迁移转化行为对毒性的影响。

最后列出了目前急需解决的问题:一是建立具体水体中纳米银浓度的数据库;二是分析纳米银在实际环境中迁移转化行为;三是需要对纳米银的致毒机理进行深入研究。

本综述旨在为预测纳米银在水体环境中的浓度、环境行为及其环境风险奠定了相关的理论基础。

关键词:纳米银;来源;迁移转化;水体环境;毒性中图分类号:X 131.2 文献标志码:A 文章编号:1000–6613(2013)11–2727–07DOI:10.3969/j.issn.1000-6613.2013.11.035Research progresses in aquatic environmental silver nanoparticles:Sources,transformation and toxicityTANG Shijing,ZHENG Xiong,CHEN Yinguang(State Key Laboratory of Pollution Control and Resource Reuse,College of Environmental Science and Engineering,Tongji University,Shanghai 200092,China)Abstract:Silver nanoparticles (AgNPs),as common raw materials of commodities,can be inevitably released into the aquatic environment through various ways,such as synthesis,manufacturing and AgNPs products applications. AgNPs has been found in natural water bodies and wastewater treatment plants. The mitigation and transformation of AgNPs in the aquatic environment could result in the change of its valence and species. This paper focused on the physical,chemical and biological aspects and summarized the key factors affecting AgNPs behaviors,including pH,ionic strength,and electrolyte.Toxicity mechanisms of AgNPs were also analyzed. The relationship between the toxicity mechanism and their fate in the environment was established. The problems need to be solved include establishing the AgNPs concentration database in realistic waters,analyzing the fate and behavior of AgNPs in actual environment,and research on the toxicity mechanism of AgNPs. This paper is aiming at providing theoretical foundation to predict concentrations,behaviors and risks of AgNPs in the environment.Key words:silver nanoparticles;source;transformation;aquatic environment;toxicity银已经被人们使用长达120多年,早期银主要用于照片业[1]。

纳米银的生物毒性研究纳米技术在不断的发展中,因为其独特的物理、化学和生物学特性,被广泛地应用在各个领域,例如医学、生物工程和环境保护等。

其中,纳米银作为一种强力的抗菌杀菌剂,具有广泛应用前景,例如在医疗器械、生物传感器、纺织品和包装材料等领域。

然而,纳米银也给健康和环境带来了潜在的风险。

因此,纳米银的生物毒性研究至关重要。

纳米银的生物毒性主要包括细胞毒性、基因毒性、肝毒性、肾毒性、免疫毒性、神经毒性和环境毒性等方面。

其中,最关键的是纳米银的细胞毒性,因为纳米银可以被细胞摄取并在内部积累,进而影响细胞的生物学功能。

细胞毒性的机制主要包括氧化应激、电化学反应、溶出、生物体内代谢和纳米颗粒与细胞膜之间的相互作用等。

与此同时,纳米银的毒性效应还受到其形状、大小、表面修饰和聚合状态等因素的影响。

因此,如何准确地评估纳米银的生物毒性,从而防止它的潜在危险,是一个热门的研究课题。

针对纳米银的生物毒性研究,目前已经取得了一些进展。

例如,科学家们利用体外和体内试验方法,探究了纳米银对不同类型细胞的毒性作用机制。

在体外实验中,科学家们可以在无生命体的环境下模拟和测量生物发生过程,例如细胞培养和酶反应等。

在这些试验中,通过细胞存活率、细胞形态变化和DNA损伤等参数,可以评估纳米银的毒性效应。

在体内实验中,研究者们可以将纳米银注射到实验动物的体内,进而评估其对动物器官的毒性作用。

这些实验可以模拟人体内环境,从而更准确地评估纳米银的毒性。

此外,科学家们还开发了各种独特的纳米银试剂,如细胞介导的荧光探针、纳米银光学探针和纳米银量子点等,可用于生物成像、分子诊断和治疗等方面。

然而,到目前为止,纳米银的生物毒性研究尚存在一些挑战和限制。

首先,由于纳米银的物理、化学和生物学特性在不同情况下可以发生变化,评估其毒性需要充分考虑这些变化因素。

此外,目前对于不同类型实验条件的标准化和规范化还不够明确,这也存在一些评估的误差。

另外,纳米银的毒性还与纳米颗粒的特殊形状、表面修饰和尺寸大小等因素有关,需要进一步深入研究。

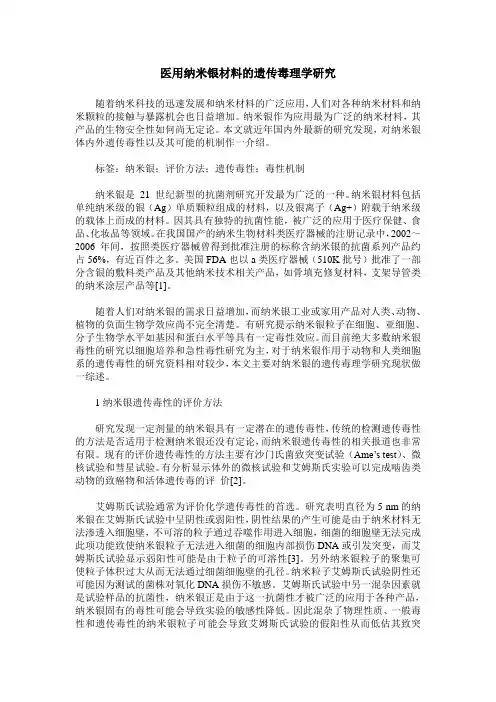

医用纳米银材料的遗传毒理学研究随着纳米科技的迅速发展和纳米材料的广泛应用,人们对各种纳米材料和纳米颗粒的接触与暴露机会也日益增加。

纳米银作为应用最为广泛的纳米材料,其产品的生物安全性如何尚无定论。

本文就近年国内外最新的研究发现,对纳米银体内外遗传毒性以及其可能的机制作一介绍。

标签:纳米银;评价方法;遗传毒性;毒性机制纳米银是21 世纪新型的抗菌剂研究开发最为广泛的一种。

纳米银材料包括单纯纳米级的银(Ag)单质颗粒组成的材料,以及银离子(Ag+)附载于纳米级的载体上而成的材料。

因其具有独特的抗菌性能,被广泛的应用于医疗保健、食品、化妆品等领域。

在我国国产的纳米生物材料类医疗器械的注册记录中,2002~2006年间,按照类医疗器械曾得到批准注册的标称含纳米银的抗菌系列产品约占56%,有近百件之多。

美国FDA也以a类医疗器械(510K批号)批准了一部分含银的敷料类产品及其他纳米技术相关产品,如骨填充修复材料,支架导管类的纳米涂层产品等[1]。

随着人们对纳米银的需求日益增加,而纳米银工业或家用产品对人类、动物、植物的负面生物学效应尚不完全清楚。

有研究提示纳米银粒子在细胞、亚细胞、分子生物学水平如基因和蛋白水平等具有一定毒性效应。

而目前绝大多数纳米银毒性的研究以细胞培养和急性毒性研究为主,对于纳米银作用于动物和人类细胞系的遗传毒性的研究资料相对较少,本文主要对纳米银的遗传毒理学研究现状做一综述。

1纳米银遗传毒性的评价方法研究发现一定剂量的纳米银具有一定潜在的遗传毒性,传统的检测遗传毒性的方法是否适用于检测纳米银还没有定论,而纳米银遗传毒性的相关报道也非常有限。

现有的评价遗传毒性的方法主要有沙门氏菌致突变试验(Ame’s test)、微核试验和彗星试验。

有分析显示体外的微核试验和艾姆斯氏实验可以完成啮齿类动物的致癌物和活体遗传毒的评价[2]。

艾姆斯氏试验通常为评价化学遗传毒性的首选。

研究表明直径为5 nm的纳米银在艾姆斯氏试验中呈阴性或弱阳性,阴性结果的产生可能是由于纳米材料无法渗透入细胞壁,不可溶的粒子通过吞噬作用进入细胞,细菌的细胞壁无法完成此项功能致使纳米银粒子无法进入细菌的细胞内部损伤DNA或引发突变,而艾姆斯氏试验显示弱阳性可能是由于粒子的可溶性[3]。

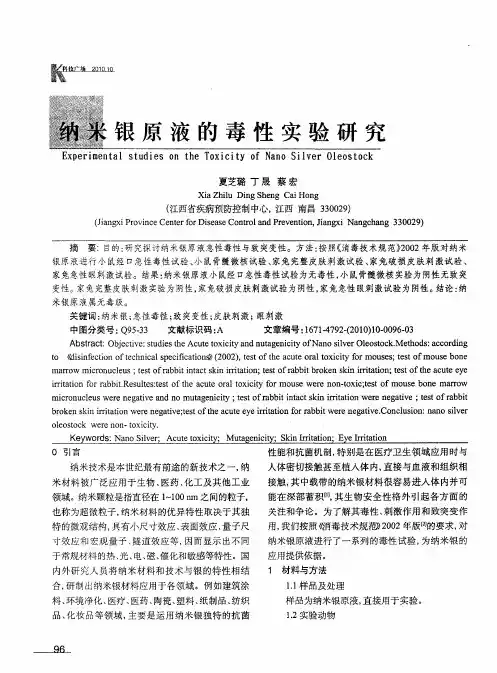

文章编号:1003-8507(2009)21-4123-04中图分类号:R512.91文献标识码:A【实验技术及其应用】纳米银体外抗HIV活性的研究王云华1,2,黄宁2,于增国1,周广运3,郑永唐2,郑丛龙1摘要:[目的]制备纳米银颗粒并检测其抗人类免疫缺陷病毒(HIV)活性及其体内外毒性,探讨纳米银体外抗HIV的作用机制。

[方法]在体外培养C8166细胞中加入不同浓度的纳米银,检测其体外细胞毒性CC50;不同病毒株感染细胞,同时加入不同浓度的纳米银,孵育后检测细胞病变及病毒抗原,检测纳米银对HIV的抑制作用。

纳米银滴鼻处理小鼠,检测小鼠体重变化,并进行病理切片,观察纳米银滴鼻处理小鼠的肝、肾及肺组织的病理变化。

[结果]纳米银颗粒对C8166细胞毒性的CC50为105.73μg/ml,抑制HIV实验株HIV-1IIIB,HIV-2CBL-20诱导细胞病变的EC50分别为26.56μg/ml和35.47μg/ml;抑制HIV-1IIIB p24抗原产生的EC50为9.80μg/ml;直接杀病毒作用的EC50为12.08μg/ml。

纳米银经滴鼻处理的小鼠,其体重及肝、肾及肺组织切片与对照组比较,均无明显改变。

[结论]纳米银有较好的抗HIV活性,作用机制可能主要通过直接杀病毒来抑制HIV的复制;纳米银在呼吸道黏膜局部应用无明显的毒副作用,作为黏膜表面抗病毒药物,值得进一步深入研究。

关键词:人类免疫缺陷病毒;纳米银;抗病毒;毒副作用STUDY ON ANTI-HIV ACTIVITY OF SILVER NANOPARTICLES IN VITRO WANG Yun-hua,HUANG Ning,YU Zeng-guo,et al.(Medical School,Dalian University,Dalian116622,China)Abstract:[Objective]To analyze the anti-HIV activities and cytotoxicity of silver nanoparticles.[Methods]C8166 cells were infected with HIV-1or HIV-2strains.The cytopathic effect(CPE)was measured by counting the number of syn-cytium.The p24in the supernatant was examined by ELISA.To examine the virucide activity,HIV-1IIIB was incubated with silver nanoparticles for1h and virus was added.Syncytia were scored after72h.Cytotoxicity to C8166cells was assessed by MTT method.To test toxicology in vivo,the mice were given nasal dropping of silver nanoparticles.Mice weight and histological section of liver,lung and renal tissues were examined.[Results]Silver nanoparticles suppressed syncytium formation in HIV-1IIIB or HIV-2CBL-20infected C8166cell line with EC50value of26.56μg/ml and35.47μg/ml,respectively.It also re-duced p24production in HIV-1IIIB acute infected C8166with EC50value of9.80μg/ml.Further,silver nanoparticles showed virucide activity with EC50value of12.08μg/ml.Nasal dropping of silver nanoparticles showed effect neither on mice’s weight nor on liver,lung and renal tissues.[Conclusion]Silver nanoparticles can inhibit HIV-1and HIV-2replication in vitro by its virucide activity.No acute toxicity is found on the mice treated by nasal dropping of silver nanoparticles.Key words:HIV;Silver nanoparticles;Antivirus;Toxic and side effects目前,全世界艾滋病病毒携带者约4000万人,自从1982年艾滋病病毒被发现以来,累计造成约4000万人死亡,在我国,艾滋病的传播途径正在由注射毒品、非法采血等途径转变为经性传播途径[1]。

MTT法和LDH法评价纳米银抗菌凝胶的体外细胞毒性

袁博;张娜;景明

【期刊名称】《中国医疗器械信息》

【年(卷),期】2022(28)23

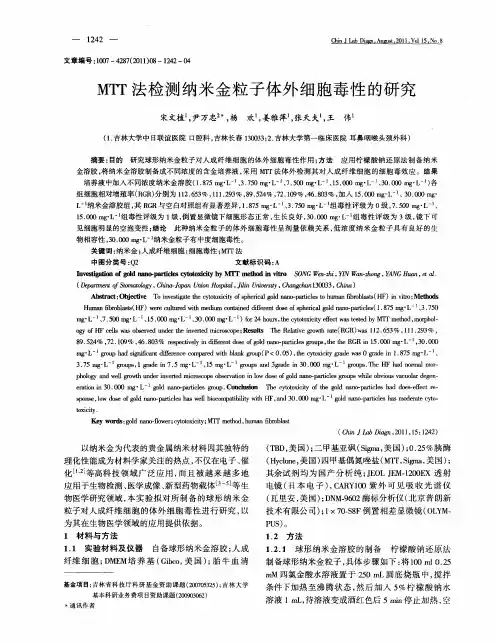

【摘要】目的:对纳米银抗菌凝胶进行体外细胞毒性评价。

方法:试验选用L929小鼠成纤维细胞,通过MTT试验和LDH试验,对被测物进行研究。

结果:MTT试验的LC50为0.047g/mL,LDH试验的LC50为0.048g/mL。

结论:纳米银离子会破坏细胞线粒体和细胞膜完整性。

【总页数】4页(P24-26)

【作者】袁博;张娜;景明

【作者单位】天津市医疗器械质量监督检验中心

【正文语种】中文

【中图分类】R994.1

【相关文献】

1.MTT法检测几种多糖和寡糖的体外细胞毒性

2.MTT法检测纳米金粒子体外细胞毒性的研究

K-8法和MTT法评价医用抗菌不锈钢细胞毒性的比较研究

4.反复熔铸Ni-Cr烤瓷合金体外细胞毒性实验(MTT法)

5.MTT法评价硫酸酯化魔芋多糖血液灌流吸附剂的体外细胞毒性

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

【综述】基金项目:中国科学院百人计划项目;国家自然科学基金资助项目(0921063)作者单位:1.山东省内分泌与代谢病研究所(山东济南250062);2.济南大学医学与生命科学学院(山东济南250022);3.中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室(北京100085)作者简介:曲晨(1985-),女,硕士研究生,从事内科学研究。

通讯作者:刘思金,E -mail :sjliu@ ,Fax :(010)62923549文章编号:1001-5914(2010)09-0842-04纳米银的生物学特性及其潜在毒性的研究进展曲晨1,2,3,刘伟3,荣海钦1,2,刘思金3摘要:纳米银是指粒径在纳米级(1~100nm )的金属银单质。

由于具有特殊的性能,纳米银在多个领域广泛应用。

在医学领域中,纳米银作为抗菌剂的主要成分大量应用于临床治疗。

因此,纳米银的潜在毒性及其对健康的影响引起了人们的广泛关注,研究表明纳米银存在不同程度的细胞毒性。

该文综述了纳米银的医学生物学特性及其潜在毒性,认为透彻认识纳米银的潜在毒性及其机理才能保证纳米银在临床治疗中的安全应用。

关键词:纳米银;生物学特性;细胞毒性中图分类号:R994.6文献标识码:AResearch Advance on Biological Features and Toxicities of Silver Nanoparticles QU Chen,LIU Wei,RONG Hai -qin,et al .Shandong Institute of Endocrine and Metabolic Disease,Ji ’nan,Shandong 250062,ChinaCorresponding author:LIU Si -jin ,E -mail:sjliu@ Abstract:Silver nanoparticles are nanoparticles of silver metal with size ranging from approximately 1-100nm in one dimension at least.Small size at the nano -scale confers special properties on silver nanoparticles,which have resulted in their widespread application in many fields.In the medical fields,silver nanoparticles are widely used as the main component for antibacterial reagents in clinical practice.However,the adverse effects or even toxicities from silver nanoparticles are concerned worldwide.And recent studies have confirmed the cytotoxicity of silver nanoparticles to normal cells.This paper presented the progress on the biological features and potential toxicities of silver nanoparticles.Key words:Silver nanoparticles;Biological characteristics;Cytotoxity 纳米材料是三维结构中至少有一维在1~100nm 范围内的材料。

纳米银毒理学研究进展邓芙蓉;魏红英;郭新彪【摘要】纳米银因其优越的抗菌性能被广泛应用于环境、农业、医药等领域.以往的研究从体内试验和体外试验方面对纳米银的健康影响及其作用机制进行了探讨,然而,由于研究设计或研究条件等方面的限制,以往的研究结果仍存在一些不足,迄今为止,有关纳米银对健康的影响及其作用机制仍不很清楚.综述了近年来在纳米银毒理学研究方面所取得的进展以及目前研究中的不足,并展望了未来研究的方向.【期刊名称】《环境工程技术学报》【年(卷),期】2011(001)005【总页数】5页(P420-424)【关键词】纳米技术;纳米银;毒理学;进展【作者】邓芙蓉;魏红英;郭新彪【作者单位】北京大学公共卫生学院,北京100191;北京大学公共卫生学院,北京100191;北京大学公共卫生学院,北京100191【正文语种】中文【中图分类】X171.5纳米材料是指在三维尺度上至少有一维尺度小于100 nm的物质。

纳米级粒径使这些物质具有与大颗粒不同的理化特性,其具有更大的比表面积,具备更大的反应活性。

纳米银是以纳米技术为基础研制而成的新型纳米材料,因其优越的抗菌性能,被广泛用于医疗、食品、纺织、水质净化等领域[1-2]。

日益增加的纳米银的使用逐渐引起大家对其造成的环境危害的重视。

最近一项研究揭示,银在洗涮过程中很容易渗漏到废水当中,从而破坏废水处理厂处理废水所用的有用细菌,还可对湖泊或河流中的水生生物造成威胁[3]。

纳米银抗菌洗衣机的使用,使含有纳米银颗粒的洗衣废水排入水环境,造成对水环境的污染[4]。

此外,有研究表明,纳米银的抗菌性能会影响土壤中的有益菌,从而降低土壤的使用价值[5]。

相对而言,目前有关纳米银对健康的影响及其机制的研究还较为局限,纳米银的毒性及其机制的研究还处于初步探索阶段,有关纳米银使用的安全性还有待进一步探讨。

因此,深入探讨纳米银的毒性作用及其机制,对于纳米银的安全使用和开发利用有着非常重要的理论和现实意义。

体外实验研究不同粒径纳米银的氧化应激效应开题报告一、研究背景和目的随着纳米技术的快速发展,纳米材料日益广泛地应用于医学、生物学、环境科学等领域。

纳米银作为一种重要的纳米材料,其抗菌、导电、热导、光催化等性质受到了广泛的关注。

然而,随着纳米银的应用越来越广泛,其对环境和生物系统的影响也越来越成为人们关注的焦点。

目前,对于不同粒径的纳米银对生物系统的影响研究尚不充分。

氧化应激是细胞内的一种常见细胞反应,能够引起细胞的损伤和炎症反应等不良影响。

本实验将通过体外实验研究不同粒径的纳米银对细胞氧化应激的影响,旨在探索纳米银的毒性机制,为其安全应用提供理论依据。

二、研究方法1.制备不同粒径的纳米银:采用化学还原法制备纳米银颗粒,通过控制反应条件可制备出不同粒径的纳米银。

2.体外细胞实验:选择人肝细胞(HepG2)和人肾细胞(HK-2)作为研究对象,将细胞分为以下组别:对照组、低剂量组、中剂量组和高剂量组。

每个组别将分别受到不同粒径的纳米银颗粒处理后,分别测试其对细胞的氧化应激影响,包括ROS、MDA、SOD和GSH等指标。

3.统计分析:数据统计使用SPSS软件进行方差分析,通过计算P值和F值进行统计分析。

三、研究预期结果1.不同粒径的纳米银对细胞氧化应激影响的差异。

2.纳米银颗粒的生物毒性和氧化应激能力存在一定的关联性。

3.建立不同粒径纳米银颗粒的毒性预测模型,为其安全应用提供理论基础。

四、研究意义和应用前景随着纳米银在医学、生物学和环境科学等领域的应用越来越广泛,对其安全性和可控性的研究变得尤为重要。

本研究将为纳米银的毒性机制和安全应用提供理论基础,为其在医学及其他领域的广泛应用提供可靠依据。

同时,本研究还将为开发新的纳米银材料提供数据支撑,促进纳米材料的稳定性和可控性的提高。