《文献学概要》(讲义要录)

- 格式:doc

- 大小:117.50 KB

- 文档页数:27

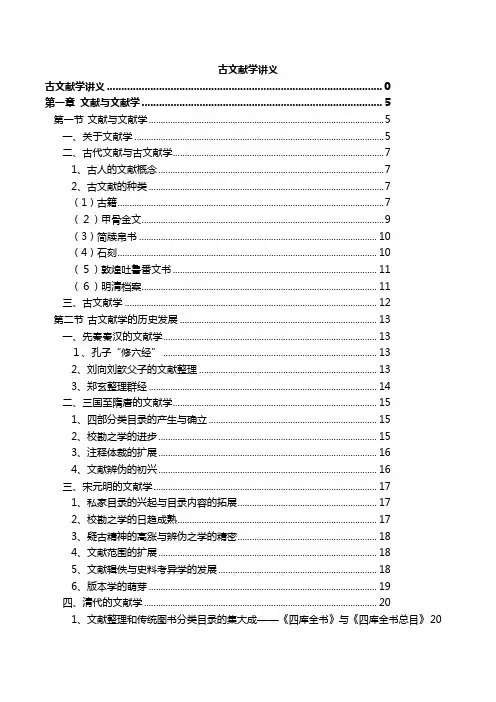

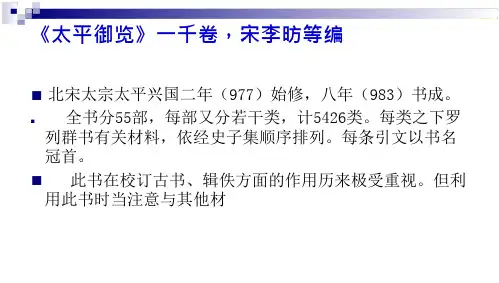

古文献学讲义古文献学讲义 0第一章文献与文献学 (5)第一节文献与文献学 (5)一、关于文献学 (5)二、古代文献与古文献学 (7)1、古人的文献概念 (7)2、古文献的种类 (7)(1)古籍 (7)(2)甲骨金文 (9)(3)简牍帛书 (10)(4)石刻 (10)(5)敦煌吐鲁番文书 (11)(6)明清档案 (11)三、古文献学 (12)第二节古文献学的历史发展 (13)一、先秦秦汉的文献学 (13)1、孔子“修六经” (13)2、刘向刘歆父子的文献整理 (13)3、郑玄整理群经 (14)二、三国至隋唐的文献学 (15)1、四部分类目录的产生与确立 (15)2、校勘之学的进步 (15)3、注释体裁的扩展 (16)4、文献辨伪的初兴 (16)三、宋元明的文献学 (17)1、私家目录的兴起与目录内容的拓展 (17)2、校勘之学的日趋成熟 (17)3、疑古精神的高涨与辨伪之学的精密 (18)4、文献范围的扩展 (18)5、文献辑佚与史料考异学的发展 (18)6、版本学的萌芽 (19)四、清代的文献学 (20)1、文献整理和传统图书分类目录的集大成——《四库全书》与《四库全书总目》203、版本之学的兴盛 (22)4、辨伪的成熟 (22)5、规模空前的辑佚 (23)6、清人在古文献学上的贡献 (24)五、百年来的文献学 (24)1、古文献学理论体系的创立与不断完善 (25)2、古文献领域的扩展 (25)3、辨伪学的的巨大成就 (27)4、校勘学理论的成熟 (29)5、古籍版本学研究的系统化 (29)6、文献注释的新格局 (30)7、古文献的标点和索引 (32)8、古文献的数字化 (33)(1)台湾中央研究院汉籍电子文献 (33)(2)《文渊阁四库全书》及《四部丛刊》电子版 (34)(3)中国基本古籍库 (35)(4)汉籍全文检索系统 (35)(5)国学宝典 (36)(6)一切传世文献电脑化资料库 (36)第三节古文献学与相关学科 (37)一、古文献学的分支学科 (37)1、目录学 (37)2、校勘学 (38)3、版本学 (38)4、辑佚与辨伪 (39)5、注释与索引 (39)二、古文献学的关联学科 (39)1、金石学、简帛(牍)学与敦煌吐鲁番学 (39)2、语言学、古代文学与历史学 (40)3、其他 (40)第二章文献目录 (40)第一节古籍目录 (40)一、《汉书艺文志》的六分法与《四库全书总目》的四分法 (40)2、《四库提要》的分类及其类目简析 (41)(1)经部 (41)(2)史部 (44)(3)子部 (49)(4)集部 (53)二、四部分类法与新分类法 (55)第二节文献目录类型和内容 (56)一、............................................................................................................... 目录类型561、公藏书目 (56)2、私家书目 (57)3、史志目录 (57)二、目录的内容 (58)1、篇目和书目 (58)2、书名 (58)3、卷(篇)数 (59)4、著(撰、作)者 (59)5、版本 (59)第三章文献校勘 (60)第一节古籍的错误 (60)一、古籍的致误 (60)二、古籍的错误类型 (61)1、误(讹) (61)(1)形近而误 (61)(2)字形的其他错误 (61)(3)音同音近而误 (62)(4)误改而误 (62)2、衍 (63)(1)形似而衍 (63)(2)因字义同而衍 (63)(3)因不明文义而衍 (63)(4)注文误入正文而衍 (64)(5)因误据他书而衍 (64)3、脱 (64)(1)因原书缺损而脱 (64)(2)因重文而脱 (64)(3)因上下文而脱 (64)(4)正文误入注文而脱 (64)(5)因误删文字而脱 (64)4、倒 (65)(1)因上下字句关联而倒 (65)(2)因错简错叶而倒 (65)(3)因不明词义文义乙正而倒 (65)(4)因误乙正而倒 (65)第二节校勘学的基本方法——校法四例 (66)一、前人的校勘方法与“校法四例”的产生 (66)二、底本与对校本 (66)三、校法四例 (67)1、对校 (67)2、本校 (67)3、他校 (68)4、理校 (70)四、从事校勘的基本要求 (70)第三节校勘记 (71)一、校记的体裁 (72)1、随文 (72)2、卷末 (72)3、篇末 (72)二、校记的撰写 (72)1、校记的内容 (72)2、校记的体例 (72)三、校记的作用 (72)第四章古籍版本 (73)第一节概念术语与工具书 (73)一、几个概念 (73)1、古籍与古籍版本 (73)2、古籍的版本与善本 (73)二、常用术语 (74)2、书册形式 (74)3、版式 (74)三、工具书 (75)第二节版本鉴别 (76)一、版本鉴别的依据 (76)二、唐五代刻本及其鉴别 (77)三、宋(辽、金)刻本及其鉴别 (78)1、宋浙本及其鉴别 (78)2、宋建本及其鉴别 (78)3、宋蜀本及其鉴别 (79)4、辽、金刻本及其鉴别 (80)四、元刻本及其鉴别 (80)1、元浙本及其鉴别 (81)2、元建本及其鉴别 (81)3、元平水本及其鉴别 (82)五、明刻本及其鉴别 (82)1、明前期刻本及其鉴别 (82)2、明中期刻本及其鉴别 (83)3、明后期刻本及其鉴别 (83)4、明建本及其鉴别 (84)六、清刻本及其鉴别 (84)1、清前期刻本及其鉴别 (84)2、清中期刻本及其鉴别 (85)3、清后期刻本及其鉴别 (85)七、活字本及其鉴别 (86)八、伪本及其鉴别 (86)第五章文献辨伪与辑佚 (87)第一节文献辨伪 (87)一、辨伪的必要 (87)二、伪书出现的原因 (89)1、托古传道 (89)2、邀赏牟利 (90)3、争胜嫁祸 (91)三、伪书集中产生的时期 (92)四、伪书的种类 (92)1、全部伪 (92)2、部分伪 (93)3、内容不伪而书名伪或作者伪 (93)4、版本伪 (93)五、辨伪方法 (93)1、前代无著录 (93)2、前代有著录但久佚 (94)3、今本来历不明 (94)4、题某人旧撰不确 (94)5、今本与前人引真书原本不符 (94)6、书中记事在著者身后 (94)7、有部分伪则全书须慎重对待 (95)8、书中记事与事实相反 (95)9、两书矛盾 (95)10、文体及文句 (95)11、社会发展 (96)12、思想渊源 (96)六、伪书的价值及利用 (96)第二节文献辑佚 (97)一、辑佚的意义 (97)二、辑佚方法和要求 (97)1、确定范围 (97)2、明确体例 (98)3、文字校勘 (98)第一章文献与文献学第一节文献与文献学一、关于文献学“文献”一词,今人的解释已相当宽泛,GB中定义为“文献是记录有知识的一切载体”。

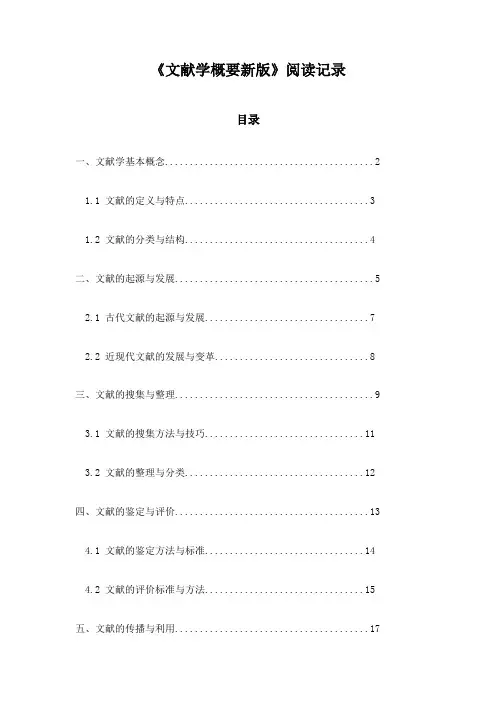

《文献学概要新版》阅读记录目录一、文献学基本概念 (2)1.1 文献的定义与特点 (3)1.2 文献的分类与结构 (4)二、文献的起源与发展 (5)2.1 古代文献的起源与发展 (7)2.2 近现代文献的发展与变革 (8)三、文献的搜集与整理 (9)3.1 文献的搜集方法与技巧 (11)3.2 文献的整理与分类 (12)四、文献的鉴定与评价 (13)4.1 文献的鉴定方法与标准 (14)4.2 文献的评价标准与方法 (15)五、文献的传播与利用 (17)5.1 文献的传播方式与途径 (18)5.2 文献的利用价值与意义 (19)六、文献学研究方法 (20)6.1 文献计量学方法 (22)6.2 社会网络分析方法 (23)6.3 信息可视化方法 (24)七、文献学与相关学科 (25)7.1 文献学与历史学 (27)7.2 文献学与图书馆学 (28)7.3 文献学与情报学 (29)八、文献学的未来发展趋势 (31)8.1 数字化与信息化的发展趋势 (32)8.2 跨学科融合的发展趋势 (33)8.3 全球化与国际化的发展趋势 (35)一、文献学基本概念在开始阅读《文献学概要新版》我首先接触到了文献学的基本概念。

文献学是一门研究文献资源的科学,涉及文献的创造、传播、保存、利用以及研究等方面。

对于我这个初次接触文献学的人来说,这些概念既是新颖的,也是充满魅力的。

文献是记录人类知识和信息的载体,包括各种类型的书籍、报刊、会议论文、报告等。

详细介绍了文献的不同类型,如纸质文献、电子文献、网络文献等。

这些不同类型的文献都有其独特的特点和价值,对于学术研究和社会生活都有着重要的作用。

文献学的研究不仅有助于我们了解文献的创造和流传过程,还能帮助我们更好地利用文献资源。

在现代社会,信息爆炸式增长,如何有效地获取、保存和利用文献资源成为了一个重要的问题。

文献学的研究和实践为我们提供了解决这一问题的方法和途径。

对于学术研究者来说,文献学的重要性不言而喻。

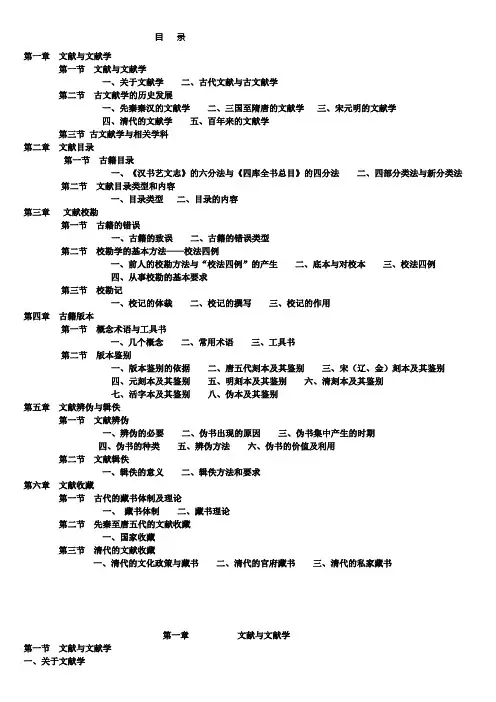

目录第一章文献与文献学第一节文献与文献学一、关于文献学二、古代文献与古文献学第二节古文献学的历史发展一、先秦秦汉的文献学二、三国至隋唐的文献学三、宋元明的文献学四、清代的文献学五、百年来的文献学第三节古文献学与相关学科第二章文献目录第一节古籍目录一、《汉书艺文志》的六分法与《四库全书总目》的四分法二、四部分类法与新分类法第二节文献目录类型和内容一、目录类型二、目录的内容第三章文献校勘第一节古籍的错误一、古籍的致误二、古籍的错误类型第二节校勘学的基本方法——校法四例一、前人的校勘方法与“校法四例”的产生二、底本与对校本三、校法四例四、从事校勘的基本要求第三节校勘记一、校记的体裁二、校记的撰写三、校记的作用第四章古籍版本第一节概念术语与工具书一、几个概念二、常用术语三、工具书第二节版本鉴别一、版本鉴别的依据二、唐五代刻本及其鉴别三、宋(辽、金)刻本及其鉴别四、元刻本及其鉴别五、明刻本及其鉴别六、清刻本及其鉴别七、活字本及其鉴别八、伪本及其鉴别第五章文献辨伪与辑佚第一节文献辨伪一、辨伪的必要二、伪书出现的原因三、伪书集中产生的时期四、伪书的种类五、辨伪方法六、伪书的价值及利用第二节文献辑佚一、辑佚的意义二、辑佚方法和要求第六章文献收藏第一节古代的藏书体制及理论一、藏书体制二、藏书理论第二节先秦至唐五代的文献收藏一、国家收藏第三节清代的文献收藏一、清代的文化政策与藏书二、清代的官府藏书三、清代的私家藏书第一章文献与文献学第一节文献与文献学一、关于文献学“文献”一词,今人的解释已相当宽泛,GB中定义为“文献是记录有知识的一切载体”。

根据此定义,不仅传统的纸本载体,以及纸产生以前的竹木简牍、帛书这些习惯上归入文献范围内的记录文字内容的载体形式属于文献,而且历代书法绘画等艺术作品、西方工业革命以来以及近年来出现的摄影技术作品、影视胶片磁带录音磁带、电脑磁盘光盘等等,均属文献。

如果作为一门学问,不仅具有学科内容过于宽泛过于综合,而且有的内容与人们所理解的一般文献学相距也过远,跨度过大。

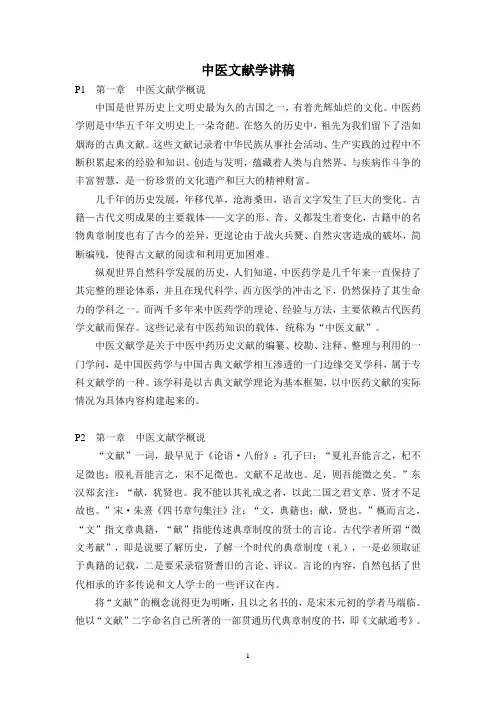

中医文献学讲稿P1 第一章中医文献学概说中国是世界历史上文明史最为久的古国之一,有着光辉灿烂的文化。

中医药学则是中华五千年文明史上一朵奇葩。

在悠久的历史中,祖先为我们留下了浩如烟海的古典文献。

这些文献记录着中华民族从事社会活动、生产实践的过程中不断积累起来的经验和知识、创造与发明,蕴藏着人类与自然界、与疾病作斗争的丰富智慧,是一份珍贵的文化遗产和巨大的精神财富。

几千年的历史发展,年移代革,沧海桑田,语言文字发生了巨大的变化。

古籍—古代文明成果的主要载体——文字的形、音、义都发生着变化,古籍中的名物典章制度也有了古今的差异,更遑论由于战火兵燹、自然灾害造成的破坏,简断编残,使得古文献的阅读和利用更加困难。

纵观世界自然科学发展的历史,人们知道,中医药学是几千年来一直保持了其完整的理论体系,并且在现代科学、西方医学的冲击之下,仍然保持了其生命力的学科之一。

而两千多年来中医药学的理论、经验与方法,主要依赖古代医药学文献而保存。

这些记录有中医药知识的载体,统称为“中医文献”。

中医文献学是关于中医中药历史文献的编纂、校勘、注释、整理与利用的一门学问,是中国医药学与中国古典文献学相互渗透的一门边缘交叉学科,属于专科文献学的一种。

该学科是以古典文献学理论为基本框架,以中医药文献的实际情况为具体内容构建起来的。

P2 第一章中医文献学概说“文献”一词,最早见于《论语·八佾》:孔子曰:“夏礼吾能言之,杞不足徵也;殷礼吾能言之,宋不足徵也。

文献不足故也。

足,则吾能徵之矣。

”东汉郑玄注:“献,犹贤也。

我不能以其礼成之者,以此二国之君文章、贤才不足故也。

”宋·朱熹《四书章句集注》注:“文,典籍也;献,贤也。

”概而言之,“文”指文章典籍,“献”指能传述典章制度的贤士的言论。

古代学者所谓“徵文考献”,即是说要了解历史,了解一个时代的典章制度(礼),一是必须取证于典籍的记载,二是要采录宿贤耆旧的言论、评议。

言论的内容,自然包括了世代相承的许多传说和文人学士的一些评议在内。

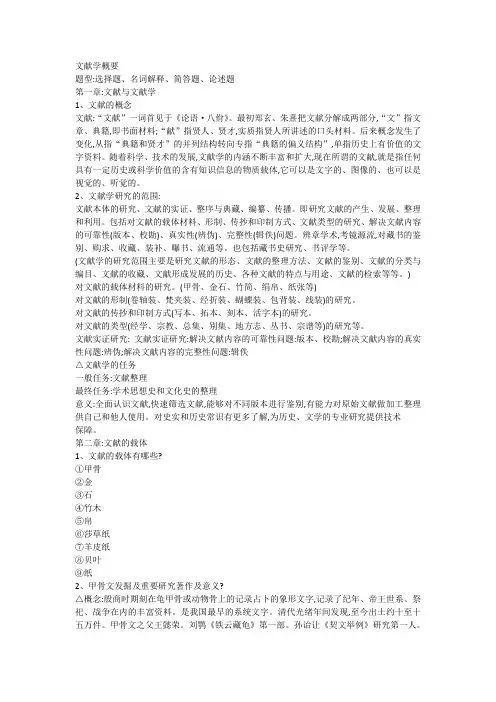

(一)北师大郭英德推荐的中国古典文献学初学者的参考书目:张舜徽:《中国文献学》,郑州:中州书画社,1982;上海:上海古籍出版社,2005。

洪湛侯:《中国文献学新编》,杭州:杭州大学出版社,1994。

孙钦善:《中国古文献学史》,北京:中华书局,1994。

杜泽逊:《文献学概要》,北京:中华书局,2001。

黄永年:《古文献学四讲》,厦门:鹭江出版社,2003。

张三夕主编:《中国古典文献学》,武汉:华中师范大学出版社,2003。

孙钦善:《中国古文献学》,北京:北京大学,2006。

张舜徽:《文献学论著辑要》,西安:陕西人民出版社,1985。

余嘉锡:《古书通例》,上海:上海古籍出版社.1985。

邱陵:《书籍装帧艺术简史》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,1984。

韩仲民:《中国书籍编纂史稿》,北京:中国书籍出版社,1988。

来新夏:《中国古代图书事业史》,上海:上海人民出版社,1990。

曹之:《中国古籍编撰史》,武汉:武汉大学出版社,1999。

魏隐儒:《古籍版本鉴定丛谈》,北京:印刷工业出版社,1984。

戴南海:《版本学概论》,成都:巴蜀书社,1989。

严佐之:《古籍版本学概论》,上海:华东师范大学出版社,1989。

李致忠:《古书版本学概论》,北京:书目文献出版社,1990。

曹之:《中国古籍版本学》,武汉:武汉大学出版社,1992,2002(重印)。

姚伯岳:《版本学》,北京:北京大学出版社,1993。

程千帆、徐有富:《校雠广义•版本编》,济南:齐鲁书社,1998。

黄永年:《古籍版本学》,南京:江苏教育出版社,2005。

戴南海:《校勘学概论》,西安:陕西人民出版社,1986。

倪其心:《校勘学大纲》,北京:北京大学出版社,1987。

管锡华:《校勘学》,合肥:安徽教育出版社,1991。

程千帆、徐有富:《校雠广义•校勘编》,济南:齐鲁书社,1998。

余嘉锡:《目录学发微》,北京:中华书局,1963;成都:巴蜀书社,1991。

中国文献学讲义第一讲文献学的范围和任务1、文献一词的含义。

《论语·八佾篇》:子曰:“夏礼吾能言之,杞不足征也;殷礼吾能言之,宋不足征也;文献不足故也。

足,则吾能征之矣。

”古,《说文解字》:“故也;从十口,识前言者也。

”2、以文献为名的著述:元代马端临《文献通考》《自叙》:凡叙事,则本之经史而参之以歴代会要,以及百家传记之书,信而有证者从之,乖异传疑者不录,所谓文也。

凡论事,则先取当时臣僚之奏疏,次及近代诸儒之评论,以至名流之燕谈,稗官之纪录,凡一话一言,可以订典故之得失,证史传之是非者,则采而录之,所谓献也。

马氏说明他写这本书,所用材料的两个来源:一是书本记载,一是学士名流的议论。

我们也可以看这本书三百四十八卷的体例:凡是顶格写的,都是书本记载;凡是低一格写的都是名流贤者的议论。

二者相互为用,成为名副其实的《文献通考》。

其实,我国史学界,将史实和言论并重,作为撰述的两大内容并不始于马端临,司马迁《史记》,在记述之外还收了不少言辞、议论,如你们学过的李斯的《谏逐客书》,而东汉的班固则将有关学术、政治的重要论文,都一一载入传中,从此,历代诸史都沿用这一体例。

西汉以前,其实也是有这样的情况,《尚书》中的典,主要是叙述事实,《谟》则是记载言论。

《左传》则在叙述事实之外往往有“君子曰”的记述,这也是言词部分。

当然以文献命名著作的在马端临以前确实未曾有过,其后,则有《永乐大典》,这本书的初名为《文献大成》,其取义是包括各类图书的意思。

3、“文献”的函义与范围以上是最初的文献含义,也就是其使用的范围,现在人们使用这个词的时候是扩充了范围的,显得很随意,比如有人把历史上有价值的古迹、古物、模型、绘画、概称为历史文献,这样弄,文献就无所不包,其实是不对的。

因为学科分工是越来越细的,一门学科是应该有专门性的,也就是有具体确切的研究范围,不然逻辑混乱,没办法开展有意义的研究。

如地下发现的远古人类头盖骨等,这是古生物学研究的对象,也可以说是古人类学研究的对象;又如墓葬中出土的没有文字的陶器、铜器、漆器等实物,有必要考察其形制、时代、手工艺等情况,那是古器物学的研究范围,这些其实都是考古学家的职责范围,和文献学自然是不完全相同的。

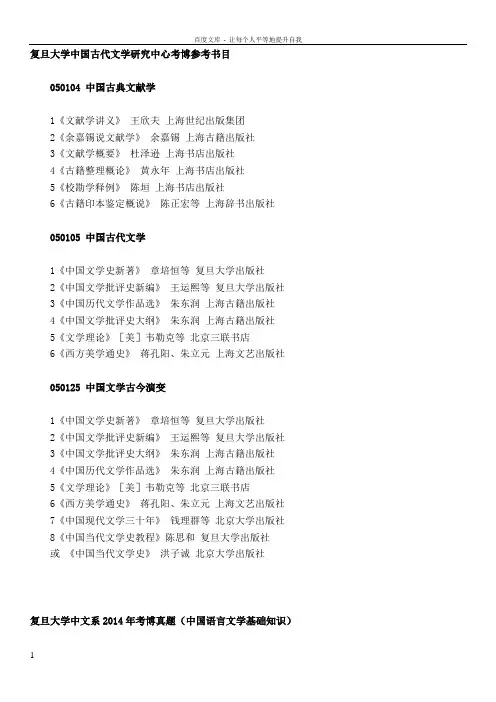

复旦大学中国古代文学研究中心考博参考书目050104 中国古典文献学1《文献学讲义》王欣夫上海世纪出版集团2《余嘉锡说文献学》余嘉锡上海古籍出版社3《文献学概要》杜泽逊上海书店出版社4《古籍整理概论》黄永年上海书店出版社5《校勘学释例》陈垣上海书店出版社6《古籍印本鉴定概说》陈正宏等上海辞书出版社050105 中国古代文学1《中国文学史新著》章培恒等复旦大学出版社2《中国文学批评史新编》王运熙等复旦大学出版社3《中国历代文学作品选》朱东润上海古籍出版社4《中国文学批评史大纲》朱东润上海古籍出版社5《文学理论》[美]韦勒克等北京三联书店6《西方美学通史》蒋孔阳、朱立元上海文艺出版社050125 中国文学古今演变1《中国文学史新著》章培恒等复旦大学出版社2《中国文学批评史新编》王运熙等复旦大学出版社3《中国文学批评史大纲》朱东润上海古籍出版社4《中国历代文学作品选》朱东润上海古籍出版社5《文学理论》[美]韦勒克等北京三联书店6《西方美学通史》蒋孔阳、朱立元上海文艺出版社7《中国现代文学三十年》钱理群等北京大学出版社8《中国当代文学史教程》陈思和复旦大学出版社或《中国当代文学史》洪子诚北京大学出版社复旦大学中文系2014年考博真题(中国语言文学基础知识)名词解释1、唯美主义2、复调3、《大唐三藏取经诗话》4、冯至《十四行集》5、一代有一代之文学简答题1、简述亚里士多德在《诗学》中的模仿理论2、谈谈英国诗人艾略特对当代欧美文学的影响3,叶燮《原诗》言:此中也者,乃古今百代之中,而非有唐之所独,后此千百年,无不从是以为断。

你同意此观点吗?4、鲁迅在《破恶声论》中主要论述了什么,与中国近代西方思潮共同构成了什么关系。

5、谈谈路翎、穆旦、莫言的主要代表作,并围绕作品谈谈他们各自创作的特性。

回憶版1、结合作品试论述“魔幻现实主义”中“魔幻”与“现实”的关系。

2、宋代目录学的影响3、《文选》的影响及意义4、论“文革文学”向“新时期文学”的转变。

古典文献学基本概念一导入国学:其称起于近代,西学东渐,为了区别西方学术,于是称中国本有的学术为国学。

古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界:“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。

”(晏殊《蝶恋花》)此第一种境界也。

“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。

”(柳永《凤栖梧》)此第二境界也。

“众里寻他千百度,回头蓦见【蓦然回首】,那人正【却】在灯火阑珊处。

”(辛弃疾《青玉案》)此第三境界也。

目录之学,学中第一紧要事,必从此问途,方得其门而入(王鸣盛《十七史商榷》卷一)。

二几个概念目录是目和录的合称。

目是指篇名或书名。

篇名也称细名、小名或小题;书名也称总名、大名或大题。

录是对目的说明和编次,也称序录或书录。

它可以作为包括目在内的简称。

把一批篇名(或书名)与说明编次在一起就是目录。

目录一词最早见于《七略》所说: “《尚书》有青丝编目录。

”这是指《尚书》一书的目录而言;西汉刘向校书时“条其篇目”、“录而奏之”和“别集众录,谓之《别录》”。

这是指从编次一书目录到群书目录的全过程。

它所谓的录就是包括目在内的简称。

而在《汉书·叙传》中所说“爱著目录,略述洪烈,述艺文志第十”一语中的“目录”则是专指群书目录而言。

目录学:整理研究各种图书,概括它的内容和学术源流,确定类别,编制目录的学问。

我国传统目录学始于汉刘向、刘歆所撰的《别录》、《七略》,后来作者代不乏人。

校雠:一人独校为校,二人对校为雠。

谓考订书籍,纠正讹误。

汉刘向《<管子>序》:“所校雠中《管子》书三百八十九篇。

”校勘:指对同一书籍用不同的版本和有关资料加以比较核对,以考订其文字的异同和正误真伪。

欧阳修《书<春秋繁露>后》:“予在馆中校勘群书,见有八十余篇,然多错乱重复。

”版本:1.同一书籍因编辑、传抄、印刷、装订等不同而产生的不同本子。

《宋史·儒林传一·崔颐正》:“咸平初,又有学究刘可名言诸经版本多舛误,真宗命择官详正。

”缪荃孙《<书林清话>序》:“荃孙于版本之学,亦有同嗜。

中国古典文献学讲稿我们这门课程叫做古典文献学,它是一门讲如何对古典文献进行整理与研究的学问。

古典文献学是治中国文史之学最基本的学问,不掌握这门学问,你的文史之学就很有可能成为“无根之学”。

相反,如果学好这门学问,你就有可能比较深入而顺利地在其他学术领域取得成就。

既然这样,作为文史专业的大学本科生开设文献学课程自然就是理所应当的。

下面我们从以下几个方面来给大家介绍古典文献学:(1)“文献”一词的起源(2)“文献”的古典含义(3)“文献”的现代定义(4)文献学的定义(5)古典文献学研究的对象(6)古典文献学的知识范围(7)学习古典文献学的参考书籍及必备的相关知识导论第一节“文献”与“古典文献学”一、文献1.“文献”一词的起源:文献一词最早见于《论语·八佾》,《论语·八佾》记载:“子曰:‘夏礼,吾能言之,杞不足征也;殷礼,吾能言之,宋不足征也。

文献不足故也。

足,则吾能征之矣。

’”这里我们注意到孔子提到了两个朝代名和两个诸侯国名,就是夏和杞,殷和宋,夏和杞,殷和宋又是什么关系呢?杞,诸侯国名,夏禹后代所建,《史记》有《陈杞世家》,其中的“杞”说的就是这个杞国。

夏和杞是前后相承的关系。

另外这里的杞也就是大家所熟知的“杞人忧天”这个成语中的杞国。

宋,诸侯国名,《史记》有《宋微子世家》,宋微子,名启,是商王帝乙的长子,纣王的庶兄,为商汤的16世孙,宋国的始祖。

这里殷和宋也是前后相承的关系。

礼,指的是礼仪制度。

征,征验、证明之义。

孔子这句话是什么意思呢?我们把它翻译过来就是孔子说:“夏朝的礼仪制度,我能说出来,(但是它的后代)杞国不足以证明我的话;殷朝的礼仪制度,我能说出来,(但它的后代)宋国不足以证明我的话。

这都是由于这两国文献材料不足的缘故。

如果足够的话,我就可以得到证明了。

”这段话说明孔子对夏商二代的礼仪制度非常熟悉,但夏商的后裔杞宋不能行先王之礼,由此导致文献的不足,所以孔子对夏殷之礼的说法不能得到文献的证明。

第一讲一:文献的含义:文章贤才(现代含义:具有历史价值的文物资料)。

最早出现在于《论语·八佾》二:文献学(1)定义:文献学是研究文献和文献的产生、发展的历史,文献的性质、特点、种类、鉴别、功能、流传、整理及其利用的科学。

简而言之,文献学是以文献和文献的发展规律为研究对象的科学, 它的目的是为了更好的利用和保存文献资料。

版本、目录、校雠只是其中的一部分。

(2)研究对象:文献和文献的发展规律三,文献学的基本要求和任务:继承过去校雠学们的方法和经验,对那些保存下来的和已经发展了的图书、资料﹙包括甲骨、金石、竹简、帛书﹚进行整理、编纂、注释工作,使杂乱的资料条理化、系统化,古奥的文字通俗化、明朗化。

并且进一步的去粗取精,去伪存真,条别源流,甄论得失,替研究工作者们提供方便,节省时间,在研究、整理历史文献方面,作出有益的贡献,这是文献学的基本要求和任务第二讲一,文献载体的演变:甲骨、金石、简牍、缣帛和纸张二,纸质文献的装帧史(重点):(一)卷子装(1)定义:内容较长的书,一张纸容纳不下,再用第二张纸继续抄写,一本用多张纸写完的书,按顺序结成一张长纸,然后模仿简帛,从尾端向前卷起,形成卷子形式(2)特点:为了保护纸卷折皱和损坏,在最后一张纸上粘接一根木棒,两端稍露,形如车轴,以手执轴,自左向右收卷(3)不足:卷子的开头部分,卷起来在外面,容易磨损(二)旋风装(1)定义:取卷子折造成册,加一书面,粘于册的首尾,使两端连缀起来。

这样,折叠时像一册,拉开时像一囊子,翻阅时如旋风(又龙鳞装的别称)(2)特点:每一页都是错落粘在上一页的底下,形成错落相积、上页压下页的体式。

(三)梵夹装:梵夹装不是中国典籍固有的装帧形制,而是古代中国代对从印度传进来的用梵文书写在贝多树叶上佛教经典装式的一种称呼。

(四)经折装(1)定义:将长幅按一定的尺寸来回往复折叠,折成一册,形同折子,首尾加上硬厚纸页﹙也有用薄木板﹚作为护封,由卷子式向经折式转变。

文献学概要第一章文献与文献学一、“文献”释义“文献”一词,现存的古书中,最早见于《论语·八佾》:“子曰:夏礼,吾能言之,杞不足征也。

殷礼,吾能言之,宋不足征也。

文献不足故也。

足,则吾能征之矣。

”文献,东汉郑玄注云:“献,犹贤也。

我不以礼成之者,以此二国之君,文章贤才不足故也。

”郑玄以“文章”、“贤才”解释“文献”其意义较为明确。

历史是发展的,孔子就是他的门生的“献”,而其言行被记录下来,成为《论语》,对后代的学者来说,又成了“文”。

因此,“文”和“献”又不是对立的,今天的文,未尝不是昔日的献,而今天的献又未尝不是将来的文。

因此“文献”可认为是古今一切社会史料的总称。

而作为孔子,最初对于文献的要求,是出于要了解已经发生了的过去的典章制度,远的是古代,近的是现代、当代,总之可认为是历史。

因此“文献”是我们认识历史、研究历史、验证历史的依据,它可以是书,也可以是人,统称则为“文献”。

今天提“文献”这个词,一般偏重于“文”,尤其偏重于古代的文。

我们可以认为是这个词向偏义词方向演化,但我们却不能不知道它本来的含义。

关于献,再举两例:(1)明代大学者焦竑有一部大书《国朝献征录》120卷,这个书名译成现代汉语,则是《当代人物传》。

这个“献”指当代重要人物,与历史关系重大的人物。

(2)清代有位学者李桓编了一部《国朝耆献类征》720卷。

耆,老也。

献,人物。

二、文献学研究的范围如上所说,文献包含着所有历史资料。

一那么文献学研究的范围也就涉及到各式各样包罗古今的文献。

文献学的范围是什么呢?文献学主要是研究文献的形态、文献的整理方法、文献的鉴别、文献的分类与编目、文献的收藏、文献形成发展的历史、各种文献的特点与用途、文献的检索等等。

目的在于:全面认识文献,学会在浩如烟海的文献中,用较少的时间,找到尽可能全的自己所需要的文献资料,同时还要有能力对这些资料的不同版本进行鉴别,确定较早的、较全的、较可靠的版本。

而且有能力对原始文献作整理加工,自己使用以外,还可以供更多的人使用。

文獻學講義第一講文獻與文獻學一、文獻1、文獻釋義《論語·八佾》:“子曰:‘夏禮,吾能言之,杞不足征也;殷禮,吾能言之,宋不足征也。

文獻不足故也。

足,則吾能征之矣。

’”鄭玄注:“獻,猶賢也。

我不以禮成之者,以此二國之君,文章賢才不足故也。

”《論語·子張》:“衛公孫朝問於子貢曰:‘仲尼焉學?’子貢曰:‘文武之道,未墜於地,在人。

賢者識其大者,不賢者識其小者。

莫不有文武之道焉。

夫子焉不學?而亦何常師之有?’”朱熹《論語集注》:“文武之道,謂文王、武王之謨訓功烈,與凡周之禮樂文章皆是也。

在人,言人有能記之者。

識,記也。

”《論語·八佾》:“周監於二代,郁郁乎文哉!吾從周。

”馬端臨《文獻通攷》:“凡敍事,則本之經史而參之以歷代會要,以及百家傳記之書,信而有征者從之,乖異傳疑者不錄,所謂文也。

凡論事,則取當時臣僚之奏疏,次及近代諸儒之評論,以至名流之燕談,稗官之記錄,凡一話一言,可以訂典故之得失,正史傳之是非者,則采而錄之,所謂獻也。

”焦竑《國朝獻征錄》李桓《國朝耆獻類征》周駿富《明代傳記叢刊》、《清代傳記叢刊》2、當代文獻的特殊形式訪談錄、回憶錄、口述史、文史資料查建英著《八十年代訪談錄》北島主編《七十年代》徐鑄成著《徐鑄成回憶錄》許姬傳著《許姬傳七十年見聞錄》唐德剛编《胡適口述自傳》劉小萌编《中國知青口述史》趙仁珪编《啓功口述歷史》崔永元编《電影傳奇》中國人民政治協商會議全國委員會文史和學習委員會編《文史資料選輯》,合訂本,全157冊雲南文史資料委員會編《雲南文史資料選輯》二、文獻學1、定義:研究古典文獻的源流、特點、處理原則和方法及其利用的一門學科。

2、範圍:文獻的形態;文獻的整理文法;文獻的鑒別;文獻的分類與編目;文獻的收藏;文獻形成發展的歷史;文獻的特點與用途;文獻的檢索3、內涵:目錄學、版本學、校勘學目錄,即按照一定次序編排的一批書名(或篇名)及其敘錄。

它是簡介圖書內容和形式,反映文獻出版和收藏情況,指導閱讀和檢索圖書等文獻的工具。

文献学概要第一章文献与文献学一、“文献”释义“文献”一词,现存的古书中,最早见于《论语·八佾》:“子曰:夏礼,吾能言之,杞不足征也。

殷礼,吾能言之,宋不足征也。

文献不足故也。

足,则吾能征之矣。

”文献,东汉郑玄注云:“献,犹贤也。

我不以礼成之者,以此二国之君,文章贤才不足故也。

”郑玄以“文章”、“贤才”解释“文献”其意义较为明确。

历史是发展的,孔子就是他的门生的“献”,而其言行被记录下来,成为《论语》,对后代的学者来说,又成了“文”。

因此,“文”和“献”又不是对立的,今天的文,未尝不是昔日的献,而今天的献又未尝不是将来的文。

因此“文献”可认为是古今一切社会史料的总称。

而作为孔子,最初对于文献的要求,是出于要了解已经发生了的过去的典章制度,远的是古代,近的是现代、当代,总之可认为是历史。

因此“文献”是我们认识历史、研究历史、验证历史的依据,它可以是书,也可以是人,统称则为“文献”。

今天提“文献”这个词,一般偏重于“文”,尤其偏重于古代的文。

我们可以认为是这个词向偏义词方向演化,但我们却不能不知道它本来的含义。

关于献,再举两例:(1)明代大学者焦竑有一部大书《国朝献征录》120卷,这个书名译成现代汉语,则是《当代人物传》。

这个“献”指当代重要人物,与历史关系重大的人物。

(2)清代有位学者李桓编了一部《国朝耆献类征》720卷。

耆,老也。

献,人物。

二、文献学研究的范围如上所说,文献包含着所有历史资料。

一那么文献学研究的范围也就涉及到各式各样包罗古今的文献。

文献学的范围是什么呢?文献学主要是研究文献的形态、文献的整理方法、文献的鉴别、文献的分类与编目、文献的收藏、文献形成发展的历史、各种文献的特点与用途、文献的检索等等。

目的在于:全面认识文献,学会在浩如烟海的文献中,用较少的时间,找到尽可能全的自己所需要的文献资料,同时还要有能力对这些资料的不同版本进行鉴别,确定较早的、较全的、较可靠的版本。

而且有能力对原始文献作整理加工,自己使用以外,还可以供更多的人使用。

一句话,文献学是通向文献宝库的门径,是打开文献宝库的钥匙。

清人张之洞曾告诫青年学子:“泛滥无归,终身无得。

得门而入,事半功倍。

”(《輶轩语·语学·论读书宜有门径》)三、为什么要学习文献学为什么要学习文献学,上面讲了一些大道理,我们还很难有具体体会。

现在举若干事例,进一步申明学习文献学的必要。

1、《文致》2、小学寒假作业封底画3、重印《伪书通考》底本4、《书舶庸谈》底本社会科学文献检索(增订本)第二版——高等学校文科教材(货号:978-7-301-07975-1)书籍作者:赵国璋图书出版社:北京大学出版社图书品相:10成品相库存量:100 本图书售价:20.00元图书原价:22.00图书类别:社会文化上书时间:2010-04-07出版时间:2008-02 印刷时间:2008-02-14开本:16开页数:420页装订:平装ISBN:978-7-301-07975-1图书详细描述:版次:第二版内容简介:本次修订,基本上保持教材初版的原框架,仍然是文献、工具、检索与附录四编。

文献编、工具编为学生提供了必要的社科文献的基础知识。

检索编是教学重点,也是教材的主体。

修订中扩大了这一编的范围与内容,分为手工检索和计算机检索两部分。

手工检索部分,讲述了传统的文献检索中工具书的应用。

增写的计算机检索部分,以四章篇幅,简明而具体地讲述了计算机文献检索意图和策略;光盘检索、网络检索的原则和方法。

手工检索与计算机检索的结合,这是当今中国进行社会科学文献检索教学的较好选择,二者相互补充,不可或缺。

附录编“综合检索示例”,是前三编内容的综合应用,试图收到以实例启发学生思考的效果。

目录第一编文献编第一章社会科学文献概述第二章图书第三章报刊第四章机读文献第二编工具编第五章文献检索和检索工具第六章工具书的类型第七章中文工具书的主要排检方法第三编检索编第八章古今图书的检索第九章报刊资料的检索第十章字词的查检第十一章成语典故、诗文词句的查检第十二章专科词语和百科知识的查检第十三章人物资料的检索第十四章地名资料的查检第十五章不同历法年、月、日的查考第十六章历史事件、当代大事的查找第十七章典章制度和图录的查考第十八章法规、条约和统计资料的查找第十九章计算机文献检索概说第二十章检索意图与检索策略第二十一章光盘检索第二十二章网络检索附编壹综合检索示例贰索引主要参考文献后记社会科学文献检索教学参考图录书籍作者:朱天俊李国新王长恭图书出版社:北京大学出版社图书品相:9.5成品相库存量:1 本图书售价:15.00元图书类别:工具书(辞书)上书时间:2010-05-07出版时间:1987-06 印刷时间:1987-06开本:大32开页数:315页装订:平装社会科学文献捡索书籍作者:康志杰图书出版社:中国文史图书品相:9.5成品相库存量:1 本图书售价:12.00元图书类别:社会文化图书标签:社会中国文史中国文科学文献上书时间:2009-11-22出版时间:1990-12 印刷时间:1990-12开本:32开页数:348页装订:平装印数:3千册第二章文献的载体上面讲到“文”指典籍,“献”指贤才。

献既指人,其载体也就是大脑,不必再讲了。

这里所说的文献载体主要指那些历史上已被记载下来的文献资料的载体。

载体就是承载文献的物体。

从古到今较重要的有以下几种。

一、甲骨甲骨,指龟甲和兽骨。

龟甲主要指龟的腹甲,较平整。

兽骨则主要是牛的肩脚骨,间或有刻记事文字的牛头骨、鹿头骨、人头骨、虎骨等。

我国商代用甲骨刻记占卜文字,在世界上是独有的。

内容很丰富,包括纪年、帝王世系、祭祀、战争、畋猎、农业、畜牧业、疾病、灾害、天象、方国等,是十分重要的历史资料。

同时它是用象形文字刻上的,又保存了我国早期的象形文字,是研究古文字的宝库。

二、金我国先秦时期称铜为金。

金文,主要是指青铜器上的铭文,当然也有少量其他金属,如铁器、金银器等。

其时代主要是商周秦汉,以周代最多。

青铜器的种类名称很多,约略可分为:(一)礼器。

统称尊彝,或彝器。

包括鼎(煮肉用)、鬲(煮饭用)、甗(蒸器)、簋(州,盛饭)簠(盛饭食)、敦(盛粱)、尊(酒器)、方彝(酒器)、罍(酒器,亦盛水)、盨(盛粱)、壶(酒器,亦盛水)、卣(酒器,较主要者)、兕觥(盛酒或饮酒器)、盉(盛酒器,或调酒用)、爵(饮酒器)、觚(饮酒器)、觯(饮酒器)、角(饮酒器)、斝(温酒器)、勺(取酒器)、豆(盛脯醢之器。

脯醢即下酒肴羞,肉酱一类)、盘(盛水或承接水器)、匜(盥洗之器)、盂(盛水或饭)、缶(盛水或酒)、瓿(盛水或酒)、鉴(盛冰或水)等。

礼器主要用于宗庙祭祀及随葬。

其次为诸侯旅行奠告之用(诸侯出行,每舍必奠告,而古代宗庙之器不得携出,故另有行器)。

其次则为媵器(陪嫁之物)。

(二)乐器。

乐器有金属的,亦有非金属的。

这里说的是金属乐器,也主要是青铜器。

有钟(祭祀、宴飨用)、钲(军乐器)、铎(大铃)、鼓(战争击鼓进军,或祭祀用)、錞(军乐器,又叫“錞于”)、铙(形似铃,槌击发声)等。

礼器、乐器既用于祭祀,亦用于宴飨,又用于随葬。

乐器还用于征战。

(三)兵器。

主要有戈、矛、戟、剑、钺(大斧)、刀、镞(箭头)、弩机、胃(头盔)等。

(四)农器。

有犁铧、锄、镰、镬、铲、锛等。

(五)度量衡。

包括度(尺,如王莽始建国尺、东汉建初尺、蜀草武弩机尺、魏正始弩机尺、正仓院唐尺、宋三司布帛尺、明嘉靖牙尺、万历官尺等)、量(主要是秦统一天下后所制容器,量容积。

有金量,有陶量)、衡(天平,一头放“权”,一头称物。

后演变为秤。

权就是秤花,上面有铭文。

主要有秦权、王莽权等)。

(六)钱币。

布(形似铲,周代、王莽)、刀(形似刀,齐刀最著名,又有燕、赵刀币)、圆币,(先是圆钱圆孔,主要在周代。

后改为圆形方孔)。

(七)符玺。

符,诏符,发兵用,分为两半,如虎符·、鹰符。

文字有金错、银错(涂饰)、刻凿。

玺,印章,古代用以封检取信。

(八)日用器。

常见的有铜镜、灯。

铜镜出土的有商周时期的,无铭文。

今存者主要是汉代铜镜,多而精美。

背面有铭文。

三、石石刻文字极为丰富,主要分碣、碑、摩崖。

(一)碣。

《说文》:“碣,特立之石。

”李贤曰:“方者谓之碑,员者谓之碣。

”(《后汉书·窦宪传》注)碣就是高石柱子,上小下大,形在方圆之间。

大约在魏晋以后就被碑取代,(二)摩崖。

刻于崖壁,天然之石。

秦刻石中的碣石,刻于碣石门,可能是摩崖。

汉代著名的《石门颂》(全名《故司隶校尉键为杨君颂》),记杨孟文修理石门道事,汉建和二年(148)十一月刻,王升撰,隶书。

在陕西褒城县。

(三)碑。

碑之名起于周朝,墓所之碑用木,以引绳下棺。

庙门之碑用石,以丽牲(用于祭祀的牲系在碑上,以取毛血),以测日影。

西汉开始有碑刻文字,但极少。

东汉则忽然勃兴,现在说的汉碑,一般指东汉碑。

碑的主体碑身部分是长方体的石块,所以又称“碑版”,上有碑首(东汉时与碑身连在一块),下有碑座。

最高的明永乐皇帝为洪武皇帝凿刻的纪功碑。

魏晋南北朝时期曾屡次禁碑,原因是立碑刻文多虚美,且浪费钱财。

禁碑刺激了墓志铭的发展,所以出土的六朝墓志铭特别多,这一时期墓志铭也极发达。

碑除了大量用于丧葬外,还用于纪功纪事,表彰功德。

修桥、修路、建庙、修观,都有碑记其事。

古代还把重要经典刻于石碑,作标准本。

儒家经典屡经刻石:①汉熹平石经;②魏三体石经;③唐开成石经(在西安碑林);④蜀石经(孟蜀至北宋刻于成都);⑤北宋石经;⑥南宋石经;⑦清石经。

佛经刻石最著名的是房山石经,在北京房山县大房山云居寺。

从隋代到清康熙三十年陆续刻成,历时千年之久,刻石15000余块,分藏石经山上九个石洞及云居寺西南佛塔旁边地穴中。

包括佛经1000余部,3400余卷。

其余摩崖刻石、经幢都为数不少。

道经自唐代亦有刻石,数量少于佛经。

石刻文字在国外要远远早于我国。

例如古埃及新王国时代(约前1567一前1085)制作了大量墓碑、方尖碑等,重者达千吨。

四、竹木竹,主要是劈成长而窄的竹片,叫竹简。

木,既可以劈成长而窄的木片—木简,也可以做成较宽的木板—方版(也叫牍)。

竹木简起源很早,甲骨文里有“册”字,有“典”字。

“册”就是把竹木简编连成册的象形文字。

近数十年间,长沙楚墓、湖北随县战国早期曾侯乙墓、湖北云梦睡虎地秦墓、荆州郭店楚墓等都发现大批战国竹简。

汉代竹木简发现亦较多,70年代长沙马王堆1号汉墓和3号汉墓发现竹简722枚,临沂银雀山汉墓发现4900余枚,其中《孙子兵法》、《孙殡兵法))闻名世界。

安徽阜阳汉简有《诗经》、《周易》等十多种古籍。

80年代湖北江陵张家湾汉墓出土西汉初年竹简1600多枚。

在西北,敦煌、酒泉、居延、武威以及新疆南部楼兰、和阗,在1900年以来,中外发掘汉晋简犊数万件。