(最新)外力作用与地表形态

- 格式:ppt

- 大小:20.82 MB

- 文档页数:52

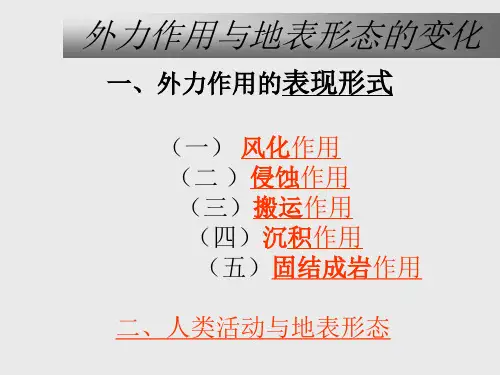

第2课时外力作用和地表形态知识点一外力作用和地表形态1.外力作用(1)表现形式:风化、侵蚀、搬运、沉积和固结成岩等。

(2)对地表影响:其结果使地表趋于平坦。

2.外力作用对地表形态的塑造(2)风力作用【思考】一首《长江之歌》抒发了中华儿女对长江的无限赞美之情。

试分析说明长江上、中、下游主要的外力作用和地貌。

提示:上游地区:侵蚀、搬运为主,多峡谷;中游地区:搬运、堆积作用为主,多冲积平原;下游地区:堆积作用为主,多冲积平原、三角洲。

材料一“云中的神啊,雾中的仙,神姿仙态桂林的山”,许多地貌往往鬼斧神工。

侵蚀作用是大自然的雕塑师,在内力作用的基础上精心“雕刻”,使大自然变得更加千姿百态。

流水、风力、冰川、海浪等对地表的侵蚀作用不同,影响范围、强度及地貌的影响也不同。

下面是三幅侵蚀地貌景观图。

(1)结合材料探究:①上述三种地貌中,由风力侵蚀作用形成的是________,列举常见的风蚀地貌。

②流水侵蚀作用包括冲蚀和溶蚀两种形式,三幅图所示的地貌是流水冲蚀作用形成的是________;冲蚀作用对地貌的影响是什么?由流水的溶蚀作用形成的是________________________________________________________________________,其分布地区主要在哪里?提示:①图B常见的风蚀地貌还有风蚀洼地、风蚀柱、风蚀城堡等。

②图A它对地貌的主要影响是使坡面破碎、沟壑纵横。

图C其主要分布地区是高温多雨的中低纬度的可溶性岩石分布地区。

材料二陆地上的沉积作用可分为风、流水、冰川和海浪等沉积类型,类型不同,其形成的地貌形态和分布地区也不同。

例如,在干旱、半干旱地区,大风不断地把地表沙尘、碎屑等物质吹起后搬走,等风速降低后,这些物质便堆积下来,形成沙丘和沙漠边缘的黄土堆积地貌;当河水的流速降低后,水中的泥沙便逐渐堆积下来,在不同河段形成不同的地貌形态。

下面四幅图表示四种沉积地貌。

(2)结合材料探究:①冰川沉积物和流水沉积物特点有何不同?②A、B、C三图中表示风力沉积地貌的是________。

三、外力作用和地表形态■(一)外力作用我们平时所看到的地表形态,并不是内力作用下地表形态的“本来面貌”,因为地表每时每刻都受到外力作用的雕塑。

外力作用的主要表现形式有风化、侵蚀、搬运、沉积和固结成岩等。

风化侵蚀的产物,经外力搬运作用离开原来的位置,随着河流流速降低、风力减小或冰川融化等,这些物质又在地表沉积下来。

在侵蚀—沉积过程中,形成各种各样的侵蚀—堆积地形。

冰川的“力量”当冰川厚达100米时,冰床上每平方米承受约90吨的压力。

冰川滑动时,不仅能够碾碎岩石,甚至可将冰床底部的大砾石“连根拔起”。

运动的冰川可将大小混杂的砾石“带走”,搬运到数百乃至数千米远的地方。

冰川的搬运能力惊人,随冰川“漂移”的砾石,大的直径可达30余米,在波罗的海南岸平原上,曾发现冰川搬运而来的大岩块,其体积是4千米×2千米×0.2千米,体积之大,令人瞠目!●收集流水、冰川、风力、波浪对地表形态影响的照片,比较它们对地形影响的异同。

■(二)外力作用对地表形态的塑造横断山地山高谷深,可以说是在内力作用基础上,流水侵蚀作用塑造地表形态的典型例证。

青藏高原在抬升的同时,流水不断下切,造就了“水拍云崖”的雄奇壮丽的景观。

我国的黄土高原千沟万壑的地表形态,也是风积黄土经内力抬升后,受外力(流水)侵蚀切割而形成的。

在许多大河的中下游地区,内力作用导致基底缓慢下沉,泥沙沉积往往形成开阔的冲积平原和三角洲。

在干旱地区,含有大量沙粒的气流,当风速减小时沙粒沉积形成沙丘。

沙丘可埋没村舍、道路、牧场,带来流沙危害。

观察图2-20、2-21,想一想,这些地表形态是怎样形成的?图2-20 图2-21四、人类活动与地表形态人类活动对地表形态的影响是明显的。

为了谋求生存和发展,人类从来没有停止过改造周围环境的活动。

人类对地表的改变,有些是合理的,有些则是不合理的,甚至是有害的。

观察图2-22,回答问题:1.我国山区多梯田。

想一想,在梯田上进行耕作,与在坡地上进行耕作,哪一种方式更有利于农业生产?为什么?2.近半个世纪以来,日本填海造陆达200多平方千米,相当于3个香港岛的面积。

“外力作用对地表形态的塑造【摘要】外力作用是地球表面形态塑造的重要因素之一。

风力、水体、重力和植被等外力作用对地表形态产生着深远影响。

风力的作用能够通过风蚀和风沙沉积改变地表特征,水体则通过侵蚀和沉积作用形成各种地貌景观。

重力则在地质构造运动和地形演化中发挥着至关重要的作用。

植被在保护地表形态和减缓侵蚀方面发挥着不可或缺的作用。

外力作用在地表形态塑造中扮演着重要角色,而人类活动的影响也不可忽视。

未来地表形态的研究应该关注外力作用的综合效应以及人类活动对地表环境的影响,为地表形态研究提供新的方向和思路。

外力作用对地表形态的塑造具有重要性,研究者应当继续深入探讨其影响机制,并加强对人类活动造成的影响的监测和管理。

【关键词】外力作用,地表形态,塑造,形成机制,风力,水体,重力,植被,保护作用,重要性,人类活动,未来研究方向1. 引言1.1 外力作用对地表形态的塑造外力作用是地球表面形态塑造的重要因素之一。

外力包括风力、水体和重力等,它们通过不同的作用方式影响着地表形态的形成和变化。

地表形态的塑造是一个复杂的过程,外力作用在其中起着至关重要的作用。

风力是一种重要的外力,它通过风刮动地表物质,使其沉积或侵蚀,从而改变地表形态。

风力的作用可见于沙漠中的沙丘、火山口附近的火山锥等地貌特征。

水体也是地表形态塑造的重要因素,河流、湖泊和海洋等水体通过侵蚀和沉积作用,造就了许多壮丽的地貌景观。

重力是地球上普遍存在的力量,在地表形态的塑造中扮演着重要的角色,例如山地的形成和崖壁的塑造都与重力密切相关。

植被在地表形态的塑造过程中也发挥着重要作用,它可以保护地表免受风蚀和水蚀的侵害,维护地表的稳定性。

外力作用与地表形态的相互作用是一个不断变化的过程,在地球演化历程中起着至关重要的作用。

通过深入研究外力作用对地表形态的影响,可以更好地理解地表形态的形成机制,为未来地表形态研究提供重要参考。

2. 正文2.1 地表形态的形成机制地表形态的形成机制是地质学研究的一个重要方向,它可以帮助我们更好地理解地球的演变历史和地貌景观的形成过程。

外力作用和地表形态(高中教案)第一章:引言教学目标:1. 让学生了解本章的主要内容,激发学生的学习兴趣。

2. 使学生理解外力作用和地表形态之间的关系。

教学重点:1. 外力作用和地表形态的概念。

2. 外力作用对地表形态的影响。

教学难点:1. 外力作用和地表形态之间的联系。

教学方法:1. 讲授法:讲解外力作用和地表形态的基本概念。

2. 互动法:引导学生思考外力作用对地表形态的影响。

教学内容:1. 介绍外力作用和地表形态的定义。

2. 分析外力作用对地表形态的影响。

教学活动:1. 教师简要介绍本章内容,引发学生兴趣。

2. 学生阅读教材,了解外力作用和地表形态的基本概念。

3. 教师通过举例,讲解外力作用对地表形态的影响。

4. 学生进行小组讨论,分享各自的想法。

5. 教师总结本章内容,强调外力作用和地表形态之间的关系。

作业布置:1. 请学生结合教材,举例说明外力作用对地表形态的影响。

第二章:风化作用教学目标:1. 让学生了解风化作用的基本概念。

2. 使学生理解风化作用对地表形态的影响。

教学重点:1. 风化作用的定义。

2. 风化作用对地表形态的影响。

教学难点:1. 风化作用机理的理解。

教学方法:1. 讲授法:讲解风化作用的基本概念。

2. 实验法:观察风化作用的现象。

教学内容:1. 介绍风化作用的定义。

2. 分析风化作用对地表形态的影响。

教学活动:1. 教师讲解风化作用的定义。

2. 学生进行实验,观察风化作用的现象。

3. 教师引导学生分析风化作用对地表形态的影响。

4. 学生进行小组讨论,分享各自的想法。

5. 教师总结本章内容,强调风化作用对地表形态的影响。

作业布置:1. 请学生结合教材,举例说明风化作用对地表形态的影响。

第三章:侵蚀作用教学目标:1. 让学生了解侵蚀作用的基本概念。

2. 使学生理解侵蚀作用对地表形态的影响。

教学重点:1. 侵蚀作用的定义。

2. 侵蚀作用对地表形态的影响。

教学难点:1. 侵蚀作用机理的理解。

外力作用和地表形态一、风化风化是指地表或接近地表的坚硬岩石、矿物与温度、水及生物接触过程中进行分解,在原地形成松散堆积物的过程。

实质是“大块变成小块”。

风化之后的产物称为风化壳,土壤是在风化壳的基础上演变而来的。

从地表风化壳厚度来看,温度高,水分多,植物茂密的地区风化壳厚度最大。

1风化作用与风力作用有何不同?风化作用指在大气、温度、水及生物等的影响下,地表或接近地表的岩石崩解和破碎,形成许多大小不等的岩石碎块或砂粒的作用。

风化作用可以与风本身无关(没有风,风化作用也可以进行)。

风力作用则是指风的侵蚀、搬运、堆积等作用,会形成风蚀地貌、风积地貌等。

2二、侵蚀风化物被带走,在原地形成侵蚀地貌。

【丹霞地貌】“丹霞”一词源自曹丕的《芙蓉池作诗》,“丹霞夹明月,华星出云间”,指天上的彩霞。

丹霞地貌即以陆相为主的红层发育的具有陡崖坡的地貌。

目前该定义被大多数学者们接受,也可表述为“以陡崖坡为特征的红层地貌”。

在中国不同区域,侵蚀的主导作用力有何不同?【喀斯特地貌】【雅丹地貌】雅丹地貌是新疆罗布泊地区的一种典型的风蚀性地貌。

“雅丹”在维吾尔语中的意思是“具有陡壁的小山包”。

雅丹地貌现泛指干燥地区一种风蚀地貌,河湖相土状沉积物所形成的地面,经风化作用、间歇性流水冲刷和风蚀作用,形成与盛行风向平行、相间排列的风蚀土墩和风蚀凹地(沟槽)地貌组合。

【冰川侵蚀地貌】【海浪侵蚀地貌】3三、搬运搬运作用是一个过程,并不会产生地貌类型。

流水搬运、风力搬运、冰川搬运、海浪搬运四、堆积搬运外力作用减弱时,被搬运的物体逐渐堆积。

4霍林河发源于大兴安岭,为山前半干旱区及部分半湿润区的平原带来了流水及泥沙。

受上游修建水库和灌溉的影响,山前平原河段多年断流。

断流期间,山前平原上的洼地增多增大。

据此完成4—6题。

4.修建水库前,营造该地区山前平原地表形态的力主要来自()A.构造运动 B.流水 C.冰川 D.风5.断流期间,山前平原上的洼地增多增大是由于()A.地面沉降 B.流水侵蚀 C.风力侵蚀 D.冻融塌陷6.伴随着洼地增多增大,周边地区可能出现()A.水土流失 B.沼泽化C.土地沙化 D.盐碱化5【板块构造学说】 20世纪60年代兴起的当代地球科学中最具影响的全球构造学说。

外力作用对地表形态的影响地表形态是指地球表面的地貌特征和地形变化。

地表形态的形成是由多种因素共同作用所致,其中外力作用是其中重要的一种。

外力作用包括风力、水力和冰力等,它们通过不同的方式对地表造成影响,塑造了地球上丰富多样的地貌景观。

风力是一种重要的外力,它通过对地表的吹拂、冲击和搬运作用,对地形进行改造和形成。

风力作用下的地表形态主要表现为风蚀和风沙堆积。

风蚀是指风力将地表松散物质搬运和冲击,使地表形成不同的凹凸地貌,如沙丘、风蚀沟等。

风沙堆积则是指风力将携带的沙尘沉积在地表,形成沙漠、沙丘、沙地等。

例如,我国西北地区的著名景点莫高窟就是在风力作用下形成的,风沙经过长期的冲刷和堆积,形成了这一壮丽的地貌。

水力是另一种重要的外力,它通过对地表的侵蚀和沉积作用,对地形进行改变。

水力作用下的地表形态主要表现为河流侵蚀和海岸侵蚀。

河流侵蚀是指水流对地表的冲刷和侵蚀作用,形成了河谷、峡谷等地貌。

例如,长江三峡就是长期水流冲刷和侵蚀形成的。

海岸侵蚀是指海水对海岸线的冲刷和侵蚀作用,形成了海蚀崖、海蚀洞等地貌。

例如,我国山东半岛的崂山就是海水长期侵蚀形成的。

冰力是在寒冷地区起作用的一种外力,它通过冰川的形成和运动对地表进行改变。

冰川是由积雪经过长时间的压实形成的,在运动中对地表进行切割、侵蚀和沉积。

冰川作用下的地表形态主要表现为冰川侵蚀和冰川沉积。

冰川侵蚀是指冰川对地表的冲刷和切割作用,形成了冰川谷、冰川湖等地貌。

冰川沉积则是指冰川将携带的碎石和泥沙沉积在地表,形成了冰碛、冰湖等地貌。

例如,瑞士的少女峰就是冰川长期侵蚀和沉积形成的。

除了风力、水力和冰力,其他外力如重力、地震和火山活动等也对地表形态产生影响。

重力是地球吸引物体的力量,它通过地表的物质下滑和塌陷,对地形进行改变。

地震是地壳发生断裂和位移的现象,它造成地表的地裂和地震波等形态。

火山活动是地壳内部岩浆喷发到地表的现象,它形成了火山口、火山锥等地貌。