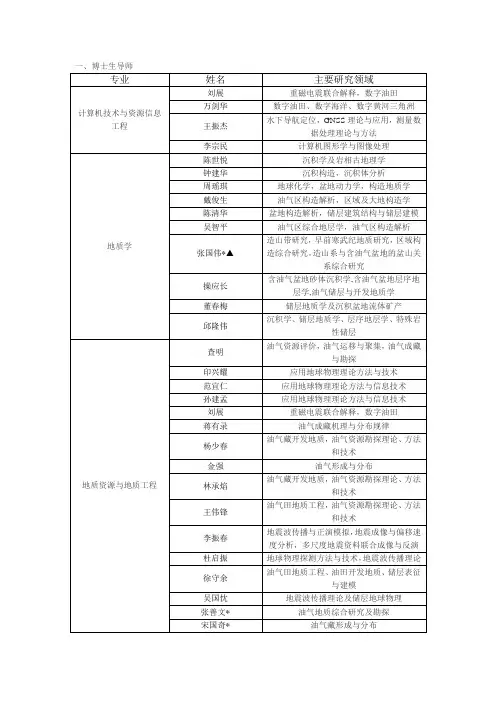

中国石油勘探开发研究院博士导师介绍

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:3

了解能源奥秘的指导书——推荐王大锐博士译介的《探索能源的奥秘》作者:暂无来源:《石油知识》 2016年第2期崔玉波近些年来,由于受市场经济等诸多因素的影响,石油石化科普书籍的编辑出版似乎略显寂寥。

略加统计,除《走近石油》《当代石油和石化技术科技普及读本》《石油科技知识系列读本》等几套丛书面世并产生较大影响外,很难再找到其他佳作。

国内编写出版的少,从国外译介过来的优秀石油石化类科普书籍也是少之又少。

在这种情况下,读到了中国石油勘探开发研究院王大锐博士译介的《探索能源的奥秘——石油、天然气和石化产品》一书,倍感珍惜。

说说译者1982年1月,作为“文革”后第一批大学生的王大锐从北京大学地质学系毕业,1993年获北京大学地质学系理学博士学位。

曾任中国石油勘探开发研究院科技文献中心副主任,《石油勘探与开发》编辑部主任、副主编。

在完成本职工作之余,王大锐博士热衷于石油石化科技知识的普及与传播,先后创作并发表了300余篇石油勘探开发领域的科普文章,编写了《走进石油——石油地质篇》《远古寻幽》《黑色的金子》《天然气与电力》等科普著作,翻译了《国际石油政治》《未来能源》等30余部外国石油科技专著与科普作品,为推动中国石油石化行业科普创作的繁荣起到了很大的作用。

译介这本书,王大锐博士前后花费了一年多的时间。

他已经无法统计自己查阅了多少资料,无法说清自己拜访了多少专家去求解书中的难题。

但是对这本书的喜爱与推崇,让他克服诸多困难,最终完成了译介任务。

他说:“作为一名多年从事石油科技、科普教育和期刊出版工作的人,我对于本书所涉猎的内容甚感震撼!这是迄今所能欣赏到的关于石油、天然气以及地球上多种能源的最佳科普读物和教材。

”这是译者对此书真诚的评价。

说说作者这本书的作者,是卡塔尔的西奥多罗普罗斯(Therodore ETherodoropoulos)博士,曾经供职于卡塔尔石化公司。

在该公司三年半的生活与工作实践,使他萌生了写作此书的想法。

“数智”赋能油气梦 钻坚仰高赤子心——记中国石油勘探开发研究院信息技术首席专家龚仁彬 蔡巧玉 吕腾波2022年4月,国家能源局、科学技术部印发的《“十四五”能源领域科技创新规划》提出,“十四五”时期能源领域现存的主要短板技术装备要基本实现突破。

推动传统行业与数字化、智能化技术深度融合,将是我国能源产业转型升级的重要助力。

作为中国石油信息化、数字化从分散建设到集中建设再到整体迈入共享智能新阶段历程的亲历者和重要推动者,在中国石油勘探开发研究院信息技术首席技术专家龚仁彬看来,以建设新一代数字油田为代表,强调感知、互联、协同和共享,以实现从油气勘探、开发、生产、经营管理到决策各环节数据的实时获取、充分共享和深度应用,并达到协同研发、优化生产、精细管理与高效决策为目的,从而显著提升运营效率和创新能力、增强企业综合竞争力,不仅是石油企业发展的必由之路,更是他追寻不辍的科研愿景。

从研36年来,龚仁彬以时不我待的紧迫感、协同作战的责任感,走出了一条求新求变、脚踏实地的创新路;也是在这条推动中国石油信息化转变、加速数字油田建设、布局智慧油田的道路上,步履不停的龚仁彬同样写就了一阕精彩纷呈、“油智同行”的人生篇章。

十年磨一剑——写就油田数字化佳话“新疆风城油田作为A11项目的一个稠油示范工程,从“我这一辈子就干了三件事:第一件事是从事勘探应用软件研发22年,为西部油气勘探提供特色技术支撑;第二件事是主持完成油气生产物联网系统(A11)的建设,实现了中国石油油气生产的大规模数字化;第三件事是搭建认知计算平台,推动新一代人工智能在油气领域的应用。

”龚仁彬所说的三件事,不只是他30余年科研经历的真实写照,也是中国石油天然气集团有限公司由“地下”到“云端”,践行信息化、数字化、智能化转型的重要里程碑。

“能够在产业转型的每一个重要节点,参与到影响集团内部乃至整个中国油气行业发展的工作中,我感到十分荣幸。

”龚仁彬说,“这是时代的机遇,更是我的幸运。

李术元石油大学化工学院教授男,1959年8月出生,博士,石油大学化工学院教授、博士生导师。

主要从事石油成因化学和非常规能源化学方面的研究工作,如:油页岩和煤干馏炼油及综合利用、利用植物油和垃圾油生产生物柴油、利用废塑料热解生产汽柴油、油砂热水抽提和溶剂抽提生产沥青、干酪根加氢热解研究生物标志物特征,等等。

荣誉曾承担过多项国家级和部委级课题的研究,在国内外著名期刊或国际学术会议上, 发表学术论文100多篇,出版专著一部、译著一部。

曾获石油大学、教育部、石油天然气集团公司科技进步奖多项。

曾被评为北京市高校优秀青年骨干教师和高校青年学科带头人、石油天然气集团公司优秀中青年骨干教师和跨世纪学科带头人等。

中国石油学会会员、中国化工学会会员、欧洲地球化学学会会员、煤炭利用协会油页岩专业组成员。

中国民主同盟第九届中央委员会委员、民盟北京市第九届市委委员、北京市第十二届人大代表、北京市昌平区第一届人大代表。

潘仁芳教授博士硕士导师1982年毕业于江汉石油学院石油地质专业,获学士学位;1990年毕业于中国地质大学(北京)煤田与石油地质勘探专业,获硕士学位;1994年毕业于中国地质大学(北京)煤田与石油地质勘探专业,获博士学位。

1996年起任硕士生导师,2001年起任教授,2004年起任长江大学学术委员会委员,2008年起任地球科学学院院长。

是美国石油地质学家协会会员(AAPG Active, since 1998)、国际勘探地球物理学会会员(SEG Active, since 1998),中国石油学会会员。

研究方向油藏描述,储层地球物理表征,地震资料处理与解释,地震地层学与层序地层学。

编辑本段教学方面主讲了本科生课程《地震地层学》、《油气田勘探》;研究生课程《层序地层学》、《地震储层横向预测》、《地震资料人机连作解释》和《地球物理储层表征》等6门。

已指导本科生毕业设计68人,指导硕士研究生毕业14人,在读硕士生23人,在读博士生1人。

中国石油国家工程硕博士联合培养项目招生、培

养方案及评价标准制定

中国石油国家工程硕博士联合培养项目是中国石油勘探开发研究院研究生部(技术培训中心)的一个重要组成部分。

这个项目旨在培养高水平的石油工业人才,以满足中国石油工业的发展需求。

1. 招生方案:

中国石油国家工程硕博士联合培养项目的招生工作通常在每年的春季和秋季进行。

招生对象主要是针对中国石油系统内各单位推荐的优秀员工,以及部分具有突出学术成绩和研究潜力的外单位学生。

在招生过程中,会强调学生的综合素质和专业知识,并注重学生的实际工作经验和实践能力。

2. 培养方案:

该项目的培养方案主要包括专业课程学习、研究实践、学术交流和行业实践等多个方面。

其中,专业课程学习是培养学生掌握扎实的专业知识和技能的基础环节;研究实践主要是通过参与导师的研究项目,培养学生的研究能力和解决问题的能力;学术交流部分包括参加学术会议、专题讲座等,提高学生的学术素养和交流能力;行业实践则是安排学生在石油工业相关单位进行实习,增强学生的实践能力和行业认知。

3. 评价标准制定:

评价标准是保证硕博士联合培养项目质量的重要手段。

该项目采用综合评价方法,主要包括学术成果、研究能力、综合素质等多

个方面。

学术成果主要考察学生的论文发表情况、学术会议参与情况等;研究能力则通过学生的研究项目完成情况、学术报告质量等方面进行评估;综合素质则包括学生的团队协作能力、沟通能力、领导力等方面的表现。

中国石油国家工程硕博士联合培养项目旨在培养高水平的石油工业人才,通过优化招生方案、完善培养方案和制定合理的评价标准,不断提高项目的质量和水平。

封面人物Cover Characters为中国油气铸就底气——记中国石油勘探开发研究院总地质师胡素云 户 万20世纪20年代,西方各国纷纷赶来中国“找石油”。

数年过去,他们在中国复杂的地质环境面前一无所获,并反手给中国扣上了一个“贫油国”的帽子。

直到1956年,李四光等人以地质认识为指导,在松辽平原发现了大庆油田,其规模之大震惊世界。

其后,经历一代代地质人不懈努力,中国从松辽、渤海湾、四川、鄂尔多斯、准噶尔、柴达木、塔里木等盆地以及南海海域等发现了丰富的油气资源。

“贫油国”的帽子摘下来了,但随着我国社会经济的发展,油气资源的消费量逐年增加,最大限度保障国家油气供应安全是一大难题。

近年来,中国原油对外依存度超过70%,天然气对外依存度超过40%。

2020年9月11日,习近平总书记在科学家座谈会上的讲话中也明确表达了对“油气勘探开发、新能源技术发展不足”的忧虑。

油气勘探是一项高风险、高投入的事业,一口井打下去之前,很难说一定就能成功找到油气。

在中国石油勘探开发研究院工作30多年的总地质师胡素云,对油气勘探已经比较熟悉。

在他看来,要在一个地区进行油气勘探,必须解决三大科学问题:有没有油气?有多少油气?到哪里去找?这也是胡素云经年累月力求通过油气资源评价工作去客观回答的科学问题。

他们的工作,更像油气勘探的先头军。

按胡素云的说法:“油气资源评价其实质是对评价对象含油气性的预测,是将已获得的各种地质信息联系起来,经过加工处理,最终转化为评价地区油气资源在空间的位置和数量的分布。

因此,科学客观的资源评价结果能够提高油气勘探开发成功率,这样我们的价值就发挥出来了。

”从定性到定量,做好油气勘探先头军胡素云介绍说,我国的油气资源评价,始于20世纪60年代,经历了一个从模糊到清晰、从肤浅到深入的认识过程。

20世纪80—90年代,我国先后开展了两次全国性油气资源评价研究,为国家石油工业的发展做出了重要贡献。

但遗憾的是,我国早期的油气资源评价,关注的是有没有油气、有多少油气,且评价方法以成因法为主。

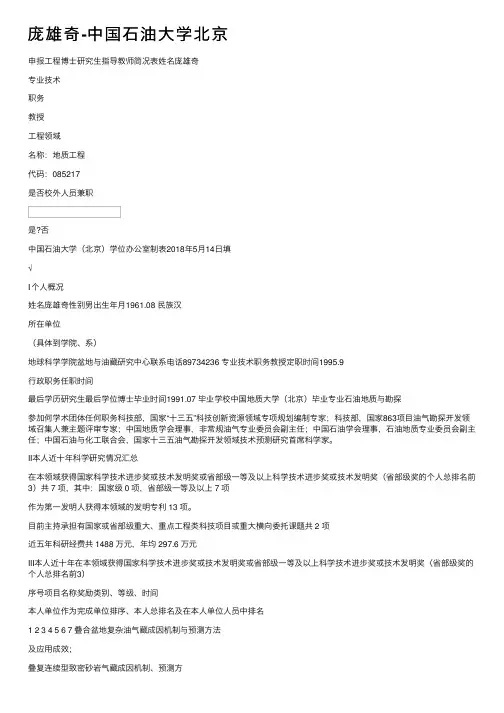

庞雄奇-中国⽯油⼤学北京申报⼯程博⼠研究⽣指导教师简况表姓名庞雄奇专业技术职务教授⼯程领域名称:地质⼯程代码:085217是否校外⼈员兼职是?否中国⽯油⼤学(北京)学位办公室制表2018年5⽉14⽇填√Ⅰ个⼈概况姓名庞雄奇性别男出⽣年⽉1961.08 民族汉所在单位(具体到学院、系)地球科学学院盆地与油藏研究中⼼联系电话89734236 专业技术职务教授定职时间1995.9⾏政职务任职时间最后学历研究⽣最后学位博⼠毕业时间1991.07 毕业学校中国地质⼤学(北京)毕业专业⽯油地质与勘探参加何学术团体任何职务科技部,国家“⼗三五”科技创新资源领域专项规划编制专家;科技部,国家863项⽬油⽓勘探开发领域召集⼈兼主题评审专家;中国地质学会理事,⾮常规油⽓专业委员会副主任;中国⽯油学会理事,⽯油地质专业委员会副主任;中国⽯油与化⼯联合会,国家⼗三五油⽓勘探开发领域技术预测研究⾸席科学家。

II本⼈近⼗年科学研究情况汇总在本领域获得国家科学技术进步奖或技术发明奖或省部级⼀等及以上科学技术进步奖或技术发明奖(省部级奖的个⼈总排名前3)共 7 项,其中:国家级 0 项,省部级⼀等及以上 7 项作为第⼀发明⼈获得本领域的发明专利 13 项。

⽬前主持承担有国家或省部级重⼤、重点⼯程类科技项⽬或重⼤横向委托课题共 2 项近五年科研经费共 1488 万元,年均 297.6 万元III本⼈近⼗年在本领域获得国家科学技术进步奖或技术发明奖或省部级⼀等及以上科学技术进步奖或技术发明奖(省部级奖的个⼈总排名前3)序号项⽬名称奖励类别、等级、时间本⼈单位作为完成单位排序、本⼈总排名及在本⼈单位⼈员中排名1 2 3 4 5 6 7 叠合盆地复杂油⽓藏成因机制与预测⽅法及应⽤成效;叠复连续型致密砂岩⽓藏成因机制、预测⽅法及其在库车坳陷的重⼤发现;渤海地区油⽓形成富集与分布预测;复杂油⽓藏相控预测及其重⼤应⽤成效;油⽓临界成藏理论、评价⽅法与重⼤勘探成效;陆相盆地断裂控藏机理与模式;辽河探区西部凹陷深化勘探理论与实践;省部级、⼀等、2016.11省部级、⼀等、2014.11省部级、⼀等、2014.11省部级、⼀等、2013.01省部级、⼀等、2012.03省部级、⼀等、2012.02省部级、⼀等、2009.101、1、11、1、11、1、11、2、21、1、11、2、21、1、1IV本⼈近⼗年以第⼀发明⼈获得本领域的发明专利[序号] 发明⼈,专利权⼈,专利名,专利号,公告⽇期,授权⽇期[1]庞雄奇;王阳洋;沈卫兵;肖爽,中国⽯油⼤学(北京),含油⽓性盆地有效储层的分析⽅法和装置,ZL201410752113.7,2017.05.03,2017.05.03。

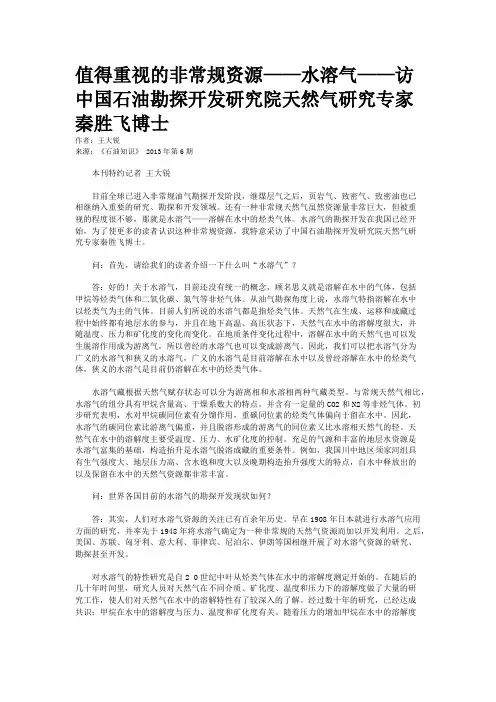

值得重视的非常规资源——水溶气——访中国石油勘探开发研究院天然气研究专家秦胜飞博士作者:王大锐来源:《石油知识》 2013年第6期本刊特约记者王大锐目前全球已进入非常规油气勘探开发阶段,继煤层气之后,页岩气、致密气、致密油也已相继纳入重要的研究、勘探和开发领域。

还有一种非常规天然气虽然资源量非常巨大,但被重视的程度很不够,那就是水溶气——溶解在水中的烃类气体。

水溶气的勘探开发在我国已经开始,为了使更多的读者认识这种非常规资源,我特意采访了中国石油勘探开发研究院天然气研究专家秦胜飞博士。

问:首先,请给我们的读者介绍一下什么叫“水溶气”?答:好的!关于水溶气,目前还没有统一的概念,顾名思义就是溶解在水中的气体,包括甲烷等烃类气体和二氧化碳、氮气等非烃气体。

从油气勘探角度上说,水溶气特指溶解在水中以烃类气为主的气体。

目前人们所说的水溶气都是指烃类气体。

天然气在生成、运移和成藏过程中始终都有地层水的参与,并且在地下高温、高压状态下,天然气在水中的溶解度很大,并随温度、压力和矿化度的变化而变化。

在地质条件变化过程中,溶解在水中的天然气也可以发生脱溶作用成为游离气,所以曾经的水溶气也可以变成游离气。

因此,我们可以把水溶气分为广义的水溶气和狭义的水溶气,广义的水溶气是目前溶解在水中以及曾经溶解在水中的烃类气体,狭义的水溶气是目前仍溶解在水中的烃类气体。

水溶气藏根据天然气赋存状态可以分为游离相和水溶相两种气藏类型。

与常规天然气相比,水溶气的组分具有甲烷含量高、干燥系数大的特点,并含有一定量的CO2和N2等非烃气体。

初步研究表明,水对甲烷碳同位素有分馏作用,重碳同位素的烃类气体偏向于留在水中。

因此,水溶气的碳同位素比游离气偏重,并且脱溶形成的游离气的同位素又比水溶相天然气的轻。

天然气在水中的溶解度主要受温度、压力、水矿化度的控制。

充足的气源和丰富的地层水资源是水溶气富集的基础,构造抬升是水溶气脱溶成藏的重要条件。

中国石油勘探开发研究院部分硕士生导师简介张光亚教授级高级工程师,油气地质与勘探博士,硕士生导师,集团公司高级技术专家。

主要从事全国和全球重大勘探领域油气地质理论、综合评价与战略方向研究。

李本亮高级工程师。

主要从事中国含油气沉积盆地构造演化与变形特征研究。

汪泽成高级工程师,煤田、油气地质与勘探博士,集团公司高级技术专家。

长期从事四川、鄂尔多斯盆地油气地质综合研究工作,擅长盆地构造、天然气成藏等方向。

邓胜徽地层古生物学专家。

教授级高级工程师,理学博士。

一直从事地层学和古生物学研究,负责完成了3项国家自然科学基金项目。

吴因业,沉积储层与石油地质专家。

教授级高级工程师,工学博士,理学博士后,国际沉积学家协会(IAS)会员,国家“九五”、“十五”科技攻关研究的专题负责人。

长期从事沉积储层、层序地层学和油气地质勘探的研究工作。

袁选俊教授级高级工程师,矿产普查与勘探工学博士,硕士生导师,集团公司高级技术专家。

长期从事含油气盆地沉积储层和石油地质综合研究。

朱如凯博士,高级工程师。

沉积学与储层综合研究专家,学科技术带头人,国家973项目及国家重大专项岩性地层油气藏、前陆盆地等项目课(专)题长。

姚根顺油气藏地质专家。

教授级高级工程师,海洋地质学博士。

一直从事石油地质基础与勘探评价研究,为海相油气地质基础研究、为我院海洋油气地质研究团队的形成做出了重要贡献。

胡素云教授级高级工程师,长期从事油气资源评价、油气地质综合研究、油气发展战略等方面的研究工作张义杰博士,教授级高级工程师,中国石油天然气集团公司高级技术专家。

主要从事石油地质和中国石油风险勘探研究工作。

潘校华油气地质及勘探专家。

教授级高级工程师。

长期从事中国油气海外项目地质地球物理研究和勘探部署工作。

李建忠盆地分析与勘探规划专家。

高级工程师,工学博士。

长期从事盆地构造分析、石油地质综合评价和勘探领域研究。

张庆春油气资源评价专家。

教授级高级工程师,工学博士。

长期从事盆地与含油气系统模拟技术研发与应用以及油气资源评价研究。

特邀主编金之钧教授简介

佚名

【期刊名称】《石油与天然气地质》

【年(卷),期】2005(26)3

【摘要】金之钧,1957年生,博士、教授、博士生导师,1981毕业于山东矿业

学院,1992年毕业于莫斯科石油与天然气大学并在西西伯利亚石油地质研究所任副研究员,1993年归国创建石油大学(北京)盆地与油藏研究中心、1998年任副校长,2002年12月至今任中国石化石油勘探开发研究院院长、海外研究中心主任。

他主持“973”计划等国家级项目5项,在国内外公开发表论文170余篇,

【总页数】1页(PF002-F002)

【关键词】中国石化石油勘探开发研究院;教授;石油大学(北京);2002年12月;简介;主编;金;研究中心;博士生导师;地质研究所;西西伯利亚;1992年;1993年;1998年;矿业学院;研究员;天然气;莫斯科;副校长;国家级;国内外;毕业

【正文语种】中文

【中图分类】TE927.3;K826.16

【相关文献】

1.特邀主编刘池阳教授简介/特邀主编任战利研究员简介 [J],

2.特邀主编金之钧教授简介/特邀主编王清晨研究员简介 [J],

3.特邀主编黄第藩教授、刘文汇教授简介 [J],

4.本刊主编曹克将教授简介/本刊常务副主编金惠铭教授简介 [J],

5.《国外医药抗生素分册》“噬菌体抗病”专辑特邀主编徐永平教授简介 [J],

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

戴金星,男,汉族,1935年3月19日生于浙江省瑞安县白门乡霞川村。

小学在瑞安县白门乡霞川村小学(1944.9~1948.8)和温州第九小学(1948.9~1950.8)学习,中学就读于温州第二中学(1950.9~l 956.8),1961年毕业于南京大学大地构造专业(五年制)。

中国科学院院士,中国科学院地学部第八、九、十届常委,中国人民政治协商会议第九届全国委员会委员,我国天然气学科主要带头人,国务院学位委员会第四届学科评议组成员,国家自然科学基金委员会第七、八届学科评议组成员,中国石油天然气集团公司石油勘探开发科学研究院教授级高级工程师,曾任天然气研究室主任,、政府特殊津贴者,国家天然气科技攻关“六五”、“七五”、“八五”和“九五”项目长和副项目长,《地质科学》、《石油学报》、《石油与天然气地质》、《地学前缘》、《天然气地球科学》、《石油实验地质》、《China Oil and Gas》、《天然气工业》、《勘探家》、《高校地质学报》和《南京大学学报》(自然科学)副主编和编委,北京科学技术协会常委,中国矿物岩石地球化学学会理事,AAAPG理事,中国地质学会地质学史研究会副会长,中国石油学会石油地质专业委员会委员,南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北大学、石油大学(北京、华东)、中国矿业大学(北京校区)和青岛海洋大学兼职教授,体地球化学国家重点开放研究实验室学术委员会副主任,有机地球化学国家重点开放研究实验室学术委员会委员,油气藏地质及开发工程国家实验室学术委员会委员,煤炭资源教育部重点实验室学术委员会副主任,中国石油天然气集团公司油气地球化学重点实验室学术委员会副主任。

博士生导师,已培养硕士六名,博士七名,在读博士生三名,指导博士后二名。

现任中国科学院地学部中国石油勘探开发科学研究院博士生导师、北京市科协常委、国务院学位委员会学科评议组成员和国家自然科学基金委员会学科评议组成员。

戴金星院士长期从事天然气地质和天然气地球化学研究工作,在建立和发展中国煤成气理论、开辟煤成气勘探新领域及其天然气成因理论和大中型气田形成与控制条件等方面做出了突出的贡献。

地质资源与地质工程

——李德生,男,中央大学(现南京大学)毕业,中国科学院院士,曾获AAPG国际石油地质学杰出成就奖章。

研究方向为中国含油气盆地构造学。

——翟光明,男,北京大学毕业,中国工程院院士,现任中国石油天然气集团公司咨询中心勘探部主任。

研究方向为区域构造和含油气沉积盆地。

——王涛,男,莫斯科古勃金石油大学毕业,研究方向为成藏条件及分布规律。

——胡见义,男,莫斯科石油学院硕士毕业,中国工程院院士,曾获全国科学大会个人突出贡献奖、孙越琦能源大奖、李四光地质科学奖、“有突出贡献的中青年科技专家”称号。

研究方向为石油地质与勘探,油气藏形成分布与分布理论。

——戴金星,男,南京大学毕业,中国科学院院士。

研究方向为石油天然气地质学与地球化学。

——邱中建,男,重庆大学毕业,中国工程院院士。

研究方向为石油及天然气成藏,石油勘探战略问题。

——贾承造,男,南京大学博士毕业,中国科学院院士,曾获孙越琦能源大奖、国家“九五”攻关先进个人,现任中国石油天然气股份有限公司副总裁。

研究方向为盆地构造地质与油气勘探。

——童晓光,男,南京大学研究生毕业,中国工程院院士,曾获国家科技进步特等奖、全国科学大会奖、孙越崎能源大奖,“国家中青年突出贡献专家”称号。

现任中国石油天然气勘探开发公司技术顾问。

研究方向为为石油地质与勘探。

——赵文智,男,中国石油勘探开发研究院博士毕业,李四光地质科学奖获得者,现为国家重点基础研究发展规划(973)天然气项目首席科学家,中国石油勘探开发研究院院长。

研究方向为石油地质综合研究与含油气系统评价。

——顾家裕,男,华东师范大学硕士毕业,研究方向为石油地质学和沉积储层。

——靳久强,男,德国国宾根大学博士毕业,现任中国石油勘探开发研究院研究生部主任,研究方向为板块构造与含油气盆地研究,石油地质综合研究,盆地动力学分析与模拟和区域层序地层学与油气勘探。

——薛良清,男,美国奥斯汀德克萨斯大学博士毕业,现任中国石油勘探开发公司非洲地区勘探项目组主任。

研究方向为沉积学在油气勘探中的应用和层序地层学与沉积体系分析。

——宋岩,女,中国科学院贵阳地球化学所博士毕业,现任国家重点基础研究发展规划(973)煤层气项目首席科学家,中国石油勘探开发研究院实验研究中心副主任。

研究方向为天然气地质地球化学,天然气藏形成条件和煤层气成藏与富集规律。

——张水昌,男,中国地质大学(北京)博士毕业,现任中国石油勘探开发研究院实验研究中心主任。

研究方向为油气生成及成藏过程中的动力学行为,海相碳酸盐岩有效烃源岩评价和分子有机地球化学的地质应用。

——赵政璋,男,武汉地质学院北京研究生部硕士毕业,现任中国石油天然气股份有限公司勘探与生产分公司总经理。

研究方向为砂体成因与沉积环境,油气勘探目标评价与优选和地

震资料储层预测。

——郑晓东,男,中国地质大学(北京)博士毕业,现任中国石油勘探开发研究院地球物理所储层地震研究室主任。

研究方向为AVO理论、方法与烃类检测,储层地震和开发地震,地球物理新技术及软件工程,地球物理信号数字处理与地震成像。

——姚逢昌,男,中国石油勘探开发研究院博士毕业,现任中国石油勘探开发研究院地球物理所副所长。

研究方向为储层(油藏)地球物理技术和开发地震。

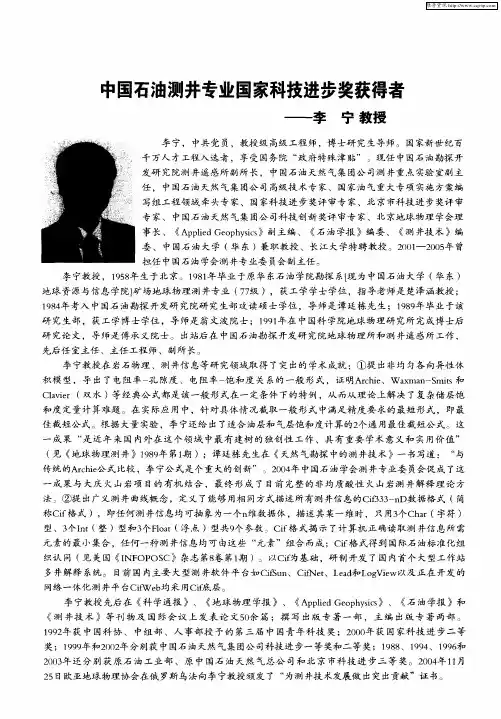

——李宁,男,中国科学院地球物理所博士后,现任中国石油天然气集团公司测井重点实验室主任,中国石油勘探开发研究院科研处副处长。

研究方向为测井解释基础理论与方法,测井数据处理及软件开发。

石油与天然气工程

——郭尚平,男,莫斯科石油学院副博士毕业,中国科学院院士。

研究方向为油田开发,油藏工程和生物力学。

——韩大匡,男,清华大学毕业,中国工程院院士,曾获“石油工业有突出贡献科技专家”称号和孙越琦能源大奖。

研究方向为油气田开发与油藏工程、油藏数值模拟及提高采收率。

——王德民,男,北京石油学院毕业,中国工程院院士,曾获“国家科技攻关先进个人”称号、“全国有突出贡献的中青年科技工作者”称号、国际石油学会亚太地区“贡献奖”称号和国际石油学会“杰出会员奖”称号。

研究方向为采油工程及方法。

——袁士义,男,法国巴黎居里大学和法国石油研究院博士毕业,中国工程院院士,现任中国石油勘股份公司科技管理部总经理。

研究方向为油气藏开发工程、油藏数值模拟。

——苏义脑,男,北京航空航天大学博士后,中国工程院院士,曾获爱迪生杯发明金奖,现任中国石油钻井工程技术研究院副院长。

研究方向为井下控制工程学,钻井工艺和钻井力学,石油机械与井下工具。

——胡文瑞,男,北京大学毕业,曾获国家科技进步一等奖,全国“五一”劳动奖章、中国石油“铁人科技成就”奖,国家“九五”攻关先进个人,现任中国石油天然气股份有限公司副总裁。

研究方向为油气田开发。

——沈平平,男,复旦大学毕业,现任国家重点基础研究规划(973)大幅度提高石油采收率的基础研究项目首席科学家。

研究方向为油田开发,油藏工程和渗流力学。

——丁树柏,男,北京石油学院毕业,研究方向为石油勘探开发工程技术。

——闫存章,男,中国石油勘探开发研究院硕士毕业,现任中国石油天然气股份有限公司对外合作经理部总经理。

研究方向为油藏工程方法。

——刘玉章,男,华东石油学院采油工程专业毕业。

现任中国石油勘探开发研究院副院长,研究方向为采油采气工程。

——刘明新,男,中科院理论物理所硕士毕业,现任中国石油勘探开发研究院开发软件中心主任。

研究方向为油田开发软件研制及信息化。

——胡永乐,男,中国石油勘探开发研究院博士毕业,现任中国石油勘探开发研究院副主任工程师,开发所所长。

研究方向为凝析气田开发技术,油气田开发方案,油气藏工程和数值模拟。

——单文文,男,清华大学硕士毕业,现任中国石油勘探开发研究院廊坊分院副院长。

研究方向为油气藏改造中的水力压裂技术研究,水力压裂数值模拟,低孔低渗条件下油气渗流特征研究,油藏数值模拟及流固耦合研究。

——张义堂,男,日本秋田大学有藏工程硕士、中国科学院力学所博士后,现任中国石油勘探开发研究院热采所所长。

研究方向为油气藏及油气井动态分析理论及应用。

——韩冬,男,中科院化学所博士、中国石油勘探开发研究院博士后,现任中国石油勘探开发研究院石油采收率所所长。

研究方向为油气田提高采收率技术,化学驱,应用化学和高分子物理与化学。