斯密 和 李嘉图 模型的图形解释

- 格式:doc

- 大小:175.00 KB

- 文档页数:2

3.1 比较优势理论李嘉图在斯密的绝对优势理论的基础上,提出了比较优势理论。

李嘉图指出,决定国际贸易的基础是两个国家产品生产的相对劳动成本,而不是绝对劳动成本。

一个国家在生产各种产品时,即使劳动成本都高于其他国家,但是,只要在劳动投入上有所不同,仍可以开展贸易并从中获益。

大卫·李嘉图于1817年出版的《政治经济学及赋税原理》第七章论对外贸易中,在绝对优势理论的基础上,运用两个国家(英国和葡萄牙)、两种产品(毛呢和葡萄酒)这种分析模型,提出决定国际贸易的基础是比较优势而不是绝对优势这一命题,成功地论证了更为广泛的国际贸易现象的客观必然性——建立在劳动价值论基础上的贸易互利性原理,解释了发展程度不同的国家,都能通过参与国际贸易获得利益。

一、比较优势理论的前提假设1.有劳动1种生产要素、2种商品以及2个规模既定的国家;2.两国两种产品的生产函数相同,消费者偏好相同;3.国内劳动要素具有同质性;4.劳动要素可以在两个生产部门间自由流动,但不能跨国流动;5.贸易是自由的,并且不考虑运输成本等任何贸易费用;6.规模收益不变,商品与劳动市场都是完全竞争的。

这一模型也就是所谓的2×2×1模型(两个国家、两种产品、一种要素)。

由于劳动是唯一生产要素,且规模收益不变,所以两国间生产技术差异就表现为两国劳动生产率的差异。

因此,李嘉图的比较优势理论实际上是从技术差异角度来解释国际贸易发生的原因。

二、比较优势论的基本内容大卫·李嘉图在一系列假设前提基础之上指出,所谓比较优势(Comparative Advantage),是指一个国家在国际贸易与国际竞争中提供某种商品比提供其他商品相对来说更为便宜合算。

为了说明比较优势,大卫·李嘉图曾在《政治经济学及赋税原理》中举了一个通俗的例子:“如果两个人都能制鞋和帽,其中一个人在两种职业上都比另一个人强一些,不过制帽时只强1/5或20%,而制鞋时则强1/3或33%。

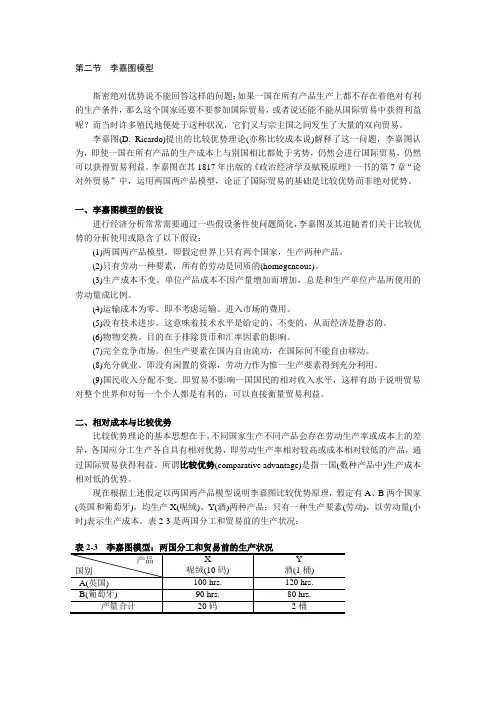

第二节李嘉图模型斯密绝对优势说不能回答这样的问题:如果一国在所有产品生产上都不存在着绝对有利的生产条件,那么这个国家还要不要参加国际贸易,或者说还能不能从国际贸易中获得利益呢?而当时许多殖民地便处于这种状况,它们又与宗主国之间发生了大量的双向贸易。

李嘉图(D. Ricardo)提出的比较优势理论(亦称比较成本说)解释了这一问题,李嘉图认为,即使一国在所有产品的生产成本上与别国相比都处于劣势,仍然会进行国际贸易,仍然可以获得贸易利益。

李嘉图在其1817年出版的《政治经济学及赋税原理》一书的第7章“论对外贸易”中,运用两国两产品模型,论证了国际贸易的基础是比较优势而非绝对优势。

一、李嘉图模型的假设进行经济分析常常需要通过一些假设条件使问题简化,李嘉图及其追随者们关于比较优势的分析使用或隐含了以下假设:(1)两国两产品模型。

即假定世界上只有两个国家,生产两种产品。

(2)只有劳动一种要素,所有的劳动是同质的(homogeneous)。

(3)生产成本不变。

单位产品成本不因产量增加而增加,总是和生产单位产品所使用的劳动量成比例。

(4)运输成本为零。

即不考虑运输、进入市场的费用。

(5)没有技术进步。

这意味着技术水平是给定的、不变的,从而经济是静态的。

(6)物物交换。

目的在于排除货币和汇率因素的影响。

(7)完全竞争市场。

但生产要素在国内自由流动,在国际间不能自由移动。

(8)充分就业。

即没有闲置的资源,劳动力作为惟一生产要素得到充分利用。

(9)国民收入分配不变。

即贸易不影响一国国民的相对收入水平,这样有助于说明贸易对整个世界和对每一个个人都是有利的,可以直接衡量贸易利益。

二、相对成本与比较优势比较优势理论的基本思想在于,不同国家生产不同产品会存在劳动生产率或成本上的差异,各国应分工生产各自具有相对优势,即劳动生产率相对较高或成本相对较低的产品,通过国际贸易获得利益。

所谓比较优势(comparative advantage)是指一国(数种产品中)生产成本相对低的优势。

外部规模经济:是指当整个产业的规模扩大时,该产业各个企业的平均生产成本下降。

机会成本:是指为了得到某种东西而所要放弃另一些东西的最大价值。

H-0理论:以要素分布为客观基础,强调各个国家和地区不同要素禀赋和不同商品的不同生产函数对贸易产生的决定性作用。

引力模型:是指两个国家之间的贸易与其各自的国内生产总值(GDP)成正比,与两个国家之间的距离成反比。

生产可能性曲线:当资源和科技水平都固定的情况下,生产两种产品a与b,当a被生产,用来生产b的资源随之被消耗,b的产量降低,同样,当b被生产,情况相反。

生产可能性边界:用来表示经济社会在既定资源和技术条件下所能生产的各种商品最大数量的组合。

出口偏向性增长:一国生产可能性边界的扩张偏向于出口产品的经济增长。

自由贸易政策:国家对贸易活动不加或少加干预,任凭商品、服务和有关要素在国内外市场公平、自由的竞争。

绝对优势理论:当一个国家能够以少于其他国家的劳动投入生产出同样单位的商品时,我们说该国在生产这种商品上具有绝对优势。

要素比例理论:不同生产要素在不同国家的资源中所占的比例和它们在不同产品的生产投入中所占比例二者之间的相互作用。

要素价格均等化定理:通过国际贸易下的商品交换,各个交易国的内部生产要素价格将会趋于一致。

产业内贸易指数:是用来测度一个产业的产业内贸易程度的指数。

是指同产业中双方国家互有不同质的贸易往来,在统计数据上显示同一类同时存在进口和出口的商品数额,表明在该产业有着互补性的贸易需求。

贸易条件:是用来衡量在一定时期内一个国家出口相对于进口的盈利能力和贸易利益的指标,反映该国的对外贸易状况。

毕业条款:当受惠国或地区的某项产品或其经济发展到较高的程度,使它在世界市场上显示出较强的竞争力时,则取消该项产品或全部产品享受关税优惠待遇的资格,称之为“毕业”。

知识外溢:是指包括信息、技术、管理经验在内的各种知识通过交易或非交易的方式流出原先拥有知识的主体。

知识外溢源于知识本身的稀缺性、流动性和扩散性。