2020年高考语文专项复习: 古代文化常识题

- 格式:doc

- 大小:56.50 KB

- 文档页数:6

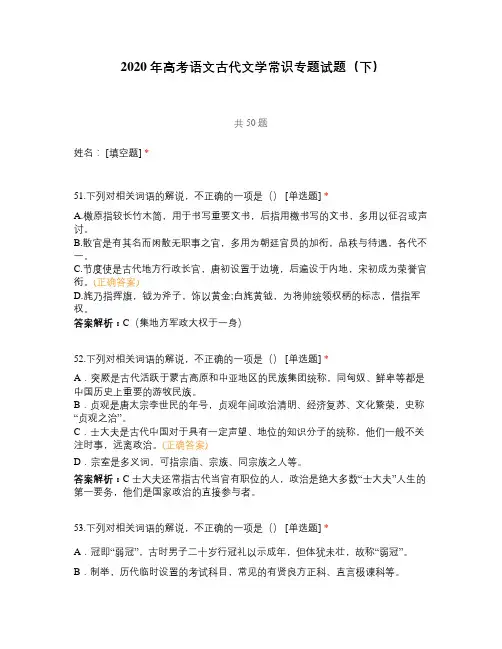

2020年高考语文古代文学常识专题试题(下)共50题姓名: [填空题] *_________________________________51.下列对相关词语的解说,不正确的一项是() [单选题] *A.檄原指较长竹木简,用于书写重要文书,后指用檄书写的文书,多用以征召或声讨。

B.散官是有其名而闲散无职事之官,多用为朝廷官员的加衔,品秩与待遇,各代不一。

C.节度使是古代地方行政长官,唐初设置于边境,后遍设于内地,宋初成为荣誉官衔。

(正确答案)D.旄乃指挥旗,钺为斧子,饰以黄金;白旄黄钺,为将帅统领权柄的标志,借指军权。

答案解析:C(集地方军政大权于一身)52.下列对相关词语的解说,不正确的一项是() [单选题] *A.突厥是古代活跃于蒙古高原和中亚地区的民族集团统称,同匈奴、鲜卑等都是中国历史上重要的游牧民族。

B.贞观是唐太宗李世民的年号,贞观年间政治清明、经济复苏、文化繁荣,史称“贞观之治”。

C.士大夫是古代中国对于具有一定声望、地位的知识分子的统称,他们一般不关注时事,远离政治。

(正确答案)D.宗室是多义词,可指宗庙、宗族、同宗族之人等。

答案解析:C 士大夫还常指古代当官有职位的人,政治是绝大多数“士大夫”人生的第一要务,他们是国家政治的直接参与者。

53.下列对相关词语的解说,不正确的一项是() [单选题] *A.冠即“弱冠”,古时男子二十岁行冠礼以示成年,但体犹未壮,故称“弱冠”。

B.制举,历代临时设置的考试科目,常见的有贤良方正科、直言极谏科等。

C.工部,封建时代中央官署名,六部之一,是主管营造工程事项的机关。

D.致仕,是封建社会官员退休后被朝廷重新征召做官的一种专有称谓。

(正确答案)答案解析:D(古代官员正常退休叫作“致仕”。

)54.下列对相关词语的解说,不正确的一项是() [单选题] *A.太祖多用来指开国皇帝的庙号,庙号是皇帝死后,在太庙立室奉祀时所称呼的名号。

B.从马直是指五代后唐时皇帝的亲军,“从马”,有将马随行的意思。

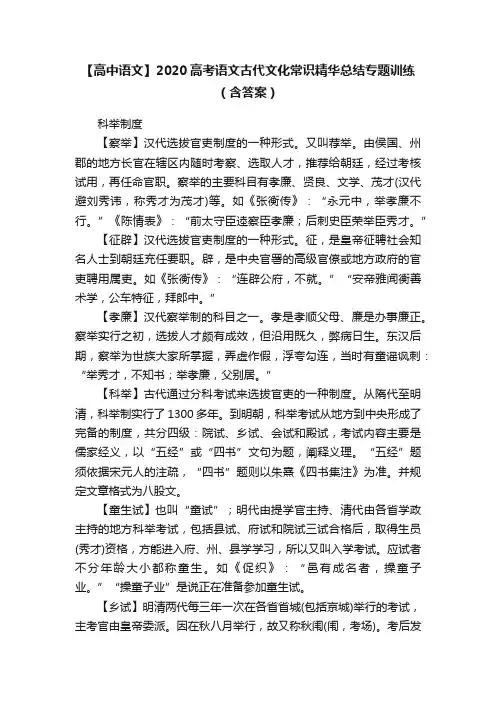

【高中语文】2020高考语文古代文化常识精华总结专题训练(含答案)科举制度【察举】汉代选拔官吏制度的一种形式。

又叫荐举。

由侯国、州郡的地方长官在辖区内随时考察、选取人才,推荐给朝廷,经过考核试用,再任命官职。

察举的主要科目有孝廉、贤良、文学、茂才(汉代避刘秀讳,称秀才为茂才)等。

如《张衡传》:“永元中,举孝廉不行。

”《陈情表》:“前太守臣逵察臣孝廉;后刺史臣荣举臣秀才。

”【征辟】汉代选拔官吏制度的一种形式。

征,是皇帝征聘社会知名人士到朝廷充任要职。

辟,是中央官署的高级官僚或地方政府的官吏聘用属吏。

如《张衡传》:“连辟公府,不就。

”“安帝雅闻衡善术学,公车特征,拜郎中。

”【孝廉】汉代察举制的科目之一。

孝是孝顺父母、廉是办事廉正。

察举实行之初,选拔人才颇有成效,但沿用既久,弊病日生。

东汉后期,察举为世族大家所掌握,弄虚作假,浮夸勾连,当时有童谣讽刺:“举秀才,不知书;举孝廉,父别居。

”【科举】古代通过分科考试来选拔官吏的一种制度。

从隋代至明清,科举制实行了1300多年。

到明朝,科举考试从地方到中央形成了完备的制度,共分四级:院试、乡试、会试和殿试,考试内容主要是儒家经义,以“五经”或“四书”文句为题,阐释义理。

“五经”题须依据宋元人的注疏,“四书”题则以朱熹《四书集注》为准。

并规定文章格式为八股文。

【童生试】也叫“童试”;明代由提学官主持、清代由各省学政主持的地方科举考试,包括县试、府试和院试三试合格后,取得生员(秀才)资格,方能进入府、州、县学学习,所以又叫入学考试。

应试者不分年龄大小都称童生。

如《促织》:“邑有成名者,操童子业。

”“操童子业”是说正在准备参加童生试。

【乡试】明清两代每三年一次在各省省城(包括京城)举行的考试,主考官由皇帝委派。

因在秋八月举行,故又称秋闱(闱,考场)。

考后发布正、副榜,正榜所取的叫举人,第一名叫解元。

【会试】明清两代每三年一次在京城举行的考试,会试在春季举行,故又称春闱。

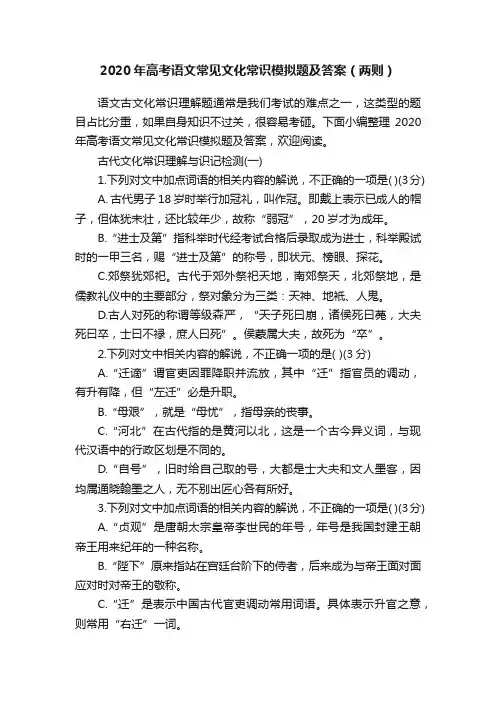

2020年高考语文常见文化常识模拟题及答案(两则)语文古文化常识理解题通常是我们考试的难点之一,这类型的题目占比分重,如果自身知识不过关,很容易考砸。

下面小编整理2020年高考语文常见文化常识模拟题及答案,欢迎阅读。

古代文化常识理解与识记检测(一)1.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)A. 古代男子18岁时举行加冠礼,叫作冠。

即戴上表示已成人的帽子,但体犹未壮,还比较年少,故称“弱冠”,20岁才为成年。

B.“进士及第”指科举时代经考试合格后录取成为进士,科举殿试时的一甲三名,赐“进士及第”的称号,即状元、榜眼、探花。

C.郊祭犹郊祀。

古代于郊外祭祀天地,南郊祭天,北郊祭地,是儒教礼仪中的主要部分,祭对象分为三类:天神、地衹、人鬼。

D.古人对死的称谓等级森严,“天子死曰崩,诸侯死曰薨,大夫死曰卒,士曰不禄,庶人曰死”。

侯蒙属大夫,故死为“卒”。

2.下列对文中相关内容的解说,不正确一项的是( )(3分)A.“迁谪”谓官吏因罪降职并流放,其中“迁”指官员的调动,有升有降,但“左迁”必是升职。

B.“母艰”,就是“母忧”,指母亲的丧事。

C.“河北”在古代指的是黄河以北,这是一个古今异义词,与现代汉语中的行政区划是不同的。

D.“自号”,旧时给自己取的号,大都是士大夫和文人墨客,因均属通晓翰墨之人,无不别出匠心各有所好。

3.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)A.“贞观”是唐朝太宗皇帝李世民的年号,年号是我国封建王朝帝王用来纪年的一种名称。

B.“陛下”原来指站在宫廷台阶下的侍者,后来成为与帝王面对面应对时对帝王的敬称。

C.“迁”是表示中国古代官吏调动常用词语。

具体表示升官之意,则常用“右迁”一词。

D.“乞骸骨”指古代官员自请退职,意为请求使骸骨归葬故乡,类似的词语还有“致仕”。

4.下列对文中词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)A.“迁”在古代称调动官职,一般指升职,如:升迁。

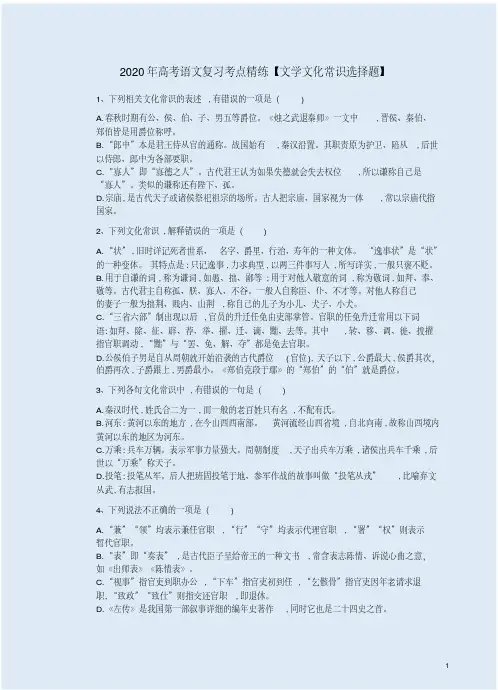

2020年高考语文复习考点精练【文学文化常识选择题】1、下列相关文化常识的表述,有错误的一项是()A.春秋时期有公、侯、伯、子、男五等爵位。

《烛之武退秦师》一文中,晋侯、秦伯、郑伯皆是用爵位称呼。

B.“郎中”本是君王侍从官的通称。

战国始有,秦汉沿置。

其职责原为护卫、陪从,后世以侍郎、郎中为各部要职。

C.“寡人”即“寡德之人”。

古代君王认为如果失德就会失去权位,所以谦称自己是“寡人”。

类似的谦称还有陛下、孤。

D.宗庙,是古代天子或诸侯祭祀祖宗的场所。

古人把宗庙、国家视为一体,常以宗庙代指国家。

2、下列文化常识,解释错误的一项是()A.“状”,旧时详记死者世系、名字、爵里、行治、寿年的一种文体。

“逸事状”是“状”的一种变体。

其特点是:只记逸事,力求典型,以两三件事写人,所写详实,一般只褒不贬。

B.用于自谦的词,称为谦词,如愚、拙、鄙等;用于对他人敬意的词,称为敬词,如拜、奉、敬等。

古代君主自称孤、朕、寡人、不谷。

一般人自称臣、仆、不才等。

对他人称自己的妻子一般为拙荆、贱内、山荆,称自己的儿子为小儿、犬子、小犬。

C.“三省六部”制出现以后,官员的升迁任免由吏部掌管。

官职的任免升迁常用以下词语:如拜、除、征、辟、荐、举、擢、迁、谪、黜、去等。

其中,转、移、调、徙、拔擢指官职调动,“黜”与“罢、免、解、夺”都是免去官职。

D.公侯伯子男是自从周朝就开始沿袭的古代爵位(官位),天子以下,公爵最大,侯爵其次,伯爵再次,子爵跟上,男爵最小。

《郑伯克段于鄢》的“郑伯”的“伯”就是爵位。

3、下列各句文化常识中,有错误的一句是()A.秦汉时代,姓氏合二为一,而一般的老百姓只有名,不配有氏。

B.河东:黄河以东的地方,在今山西西南部。

黄河流经山西省境,自北向南,故称山西境内黄河以东的地区为河东。

C.万乘:兵车万辆。

表示军事力量强大。

周朝制度,天子出兵车万乘,诸侯出兵车千乘,后世以“万乘”称天子。

D.投笔:投笔从军。

后人把班固投笔于地、参军作战的故事叫做“投笔从戎”,比喻弃文从武,有志报国。

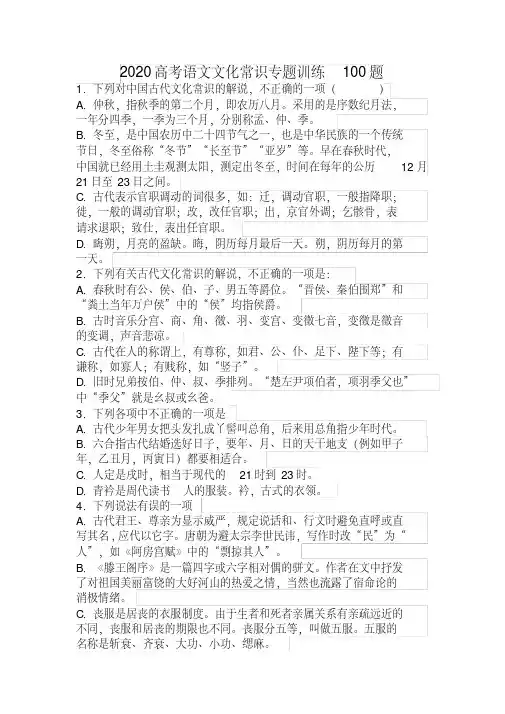

2020高考语文文化常识专题训练100题1.下列对中国古代文化常识的解说,不正确的一项()A.仲秋,指秋季的第二个月,即农历八月。

采用的是序数纪月法,一年分四季,一季为三个月,分别称孟、仲、季。

B.冬至,是中国农历中二十四节气之一,也是中华民族的一个传统节日,冬至俗称“冬节”“长至节”“亚岁”等。

早在春秋时代,中国就已经用土圭观测太阳,测定出冬至,时间在每年的公历12月21日至23日之间。

C.古代表示官职调动的词很多,如:迁,调动官职,一般指降职;徙,一般的调动官职;改,改任官职;出,京官外调;乞骸骨,表请求退职;致仕,表出任官职。

D.晦朔,月亮的盈缺。

晦,阴历每月最后一天。

朔,阴历每月的第一天。

2.下列有关古代文化常识的解说,不正确的一项是:A.春秋时有公、侯、伯、子、男五等爵位。

“晋侯、秦伯围郑”和“粪土当年万户侯”中的“侯”均指侯爵。

B.古时音乐分宫、商、角、徵、羽、变宫、变徵七音,变徵是徵音的变调,声音悲凉。

C.古代在人的称谓上,有尊称,如君、公、仆、足下、陛下等;有谦称,如寡人;有贱称,如“竖子”。

D.旧时兄弟按伯、仲、叔、季排列。

“楚左尹项伯者,项羽季父也”中“季父”就是幺叔或幺爸。

3.下列各项中不正确的一项是A.古代少年男女把头发扎成丫髻叫总角,后来用总角指少年时代。

B.六合指古代结婚选好日子,要年、月、日的天干地支(例如甲子年,乙丑月,丙寅日)都要相适合。

C.人定是戌时,相当于现代的21时到23时。

D.青衿是周代读书人的服装。

衿,古式的衣领。

4.下列说法有误的一项A.古代君王、尊亲为显示威严,规定说话和、行文时避免直呼或直写其名,应代以它字。

唐朝为避太宗李世民讳,写作时改“民”为“人”,如《阿房宫赋》中的“剽掠其人”。

B.《滕王阁序》是一篇四字或六字相对偶的骈文。

作者在文中抒发了对祖国美丽富饶的大好河山的热爱之情,当然也流露了宿命论的消极情绪。

C.丧服是居丧的衣服制度。

由于生者和死者亲属关系有亲疏远近的不同,丧服和居丧的期限也不同。

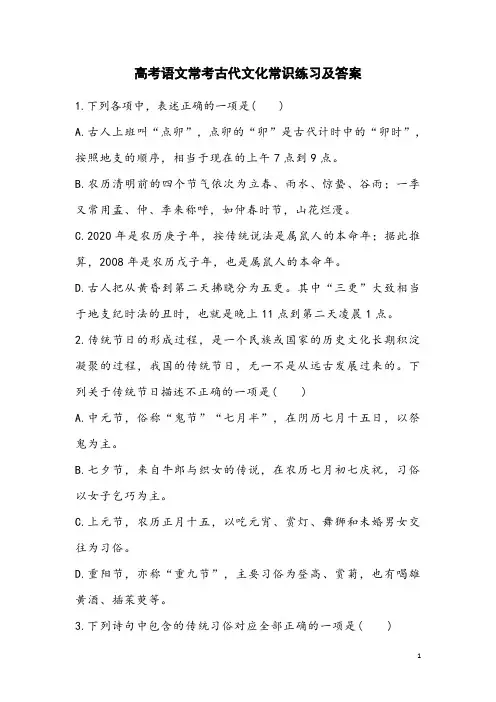

高考语文常考古代文化常识练习及答案1.下列各项中,表述正确的一项是( )A.古人上班叫“点卯”,点卯的“卯”是古代计时中的“卯时”,按照地支的顺序,相当于现在的上午7点到9点。

B.农历清明前的四个节气依次为立春、雨水、惊蛰、谷雨;一季又常用孟、仲、季来称呼,如仲春时节,山花烂漫。

C.2020年是农历庚子年,按传统说法是属鼠人的本命年;据此推算,2008年是农历戊子年,也是属鼠人的本命年。

D.古人把从黄昏到第二天拂晓分为五更。

其中“三更”大致相当于地支纪时法的丑时,也就是晚上11点到第二天凌晨1点。

2.传统节日的形成过程,是一个民族或国家的历史文化长期积淀凝聚的过程,我国的传统节日,无一不是从远古发展过来的。

下列关于传统节日描述不正确的一项是( )A.中元节,俗称“鬼节”“七月半”,在阴历七月十五日,以祭鬼为主。

B.七夕节,来自牛郎与织女的传说,在农历七月初七庆祝,习俗以女子乞巧为主。

C.上元节,农历正月十五,以吃元宵、赏灯、舞狮和未婚男女交往为习俗。

D.重阳节,亦称“重九节”,主要习俗为登高、赏菊,也有喝雄黄酒、插茱萸等。

3.下列诗句中包含的传统习俗对应全部正确的一项是( )①鼓声渐急标将近,两龙望标目如瞬②缠彩遥分地,繁光远缀犬③箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存④魄依钩样小,扇逐汉机团A.①赛龙舟②赏月③祭土神④观花灯B.①祭土神②观花灯③赛龙舟④赏月C.①祭土神②赏月③赛龙舟④观花灯D.①赛龙舟②观花灯③祭土神④赏月4.下列诗句所描述的风俗,不属于古代年俗的一项是( )A.一年滴尽莲花漏,碧井屠苏沉冻酒。

B.桑柘影斜春社散,家家扶得醉人归。

C.当年恶梦惊唐王,秦琼敬德守门旁。

D.男儿酌献女儿避,酹酒烧钱灶君喜。

5.在“制灯谜贾政悲谶语”一回中,贾政看到贾元春出的灯谜是“能使妖魔胆尽摧,身如束帛气如雷。

一声震得人方恐,回首相看已化灰。

”这个谜语的谜底是( )A.年兽B.爆竹C.宫廷净鞭D.算盘6.下列诗句与中国传统节日无关的是( )A.北国三月沐春风,香车纷然乐踏青。

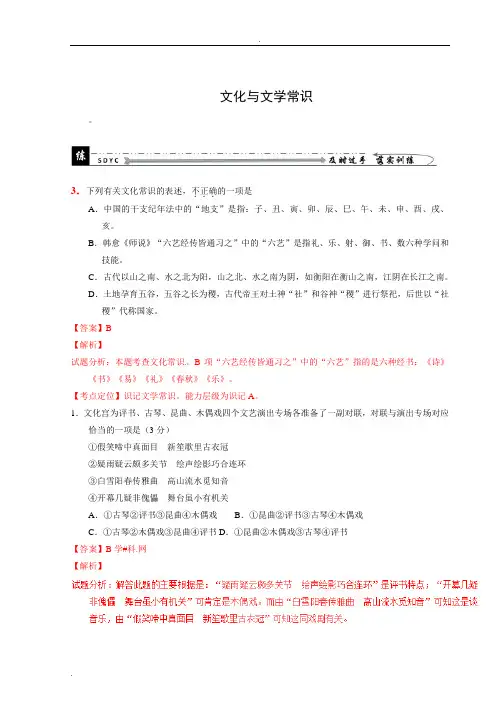

.文化与文学常识。

3.下列有关文化常识的表述,不正确...的一项是A.中国的干支纪年法中的“地支”是指:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

B.韩愈《师说》“六艺经传皆通习之”中的“六艺”是指礼、乐、射、御、书、数六种学问和技能。

C.古代以山之南、水之北为阳,山之北、水之南为阴,如衡阳在衡山之南,江阴在长江之南。

D.土地孕育五谷,五谷之长为稷,古代帝王对土神“社”和谷神“稷”进行祭祀,后世以“社稷”代称国家。

【答案】B【解析】试题分析:本题考查文化常识。

B项“六艺经传皆通习之”中的“六艺”指的是六种经书:《诗》《书》《易》《礼》《春秋》《乐》。

【考点定位】识记文学常识。

能力层级为识记A。

1.文化宫为评书、古琴、昆曲、木偶戏四个文艺演出专场各准备了一副对联,对联与演出专场对应恰当的一项是(3分)①假笑啼中真面目新笙歌里古衣冠②疑雨疑云颇多关节绘声绘影巧合连环③白雪阳春传雅曲高山流水觅知音④开幕几疑非傀儡舞台虽小有机关A.①古琴②评书③昆曲④木偶戏B.①昆曲②评书③古琴④木偶戏C.①古琴②木偶戏③昆曲④评书D.①昆曲②木偶戏③古琴④评书【答案】B学#科.网【解析】【考点定位】了解常见古代文化常识。

能力层级为识记A。

2.阅读材料,完成后面题目。

(10 分)昔江淹有言:“修史之难,无出于志。

冶诚以志者,宪章之所系,非老于典故者不能为也。

陈寿号善叙述,李延寿亦称究悉旧事,然所著二史,俱有纪、传,而独不克作志,重其事也。

况上下数千年,贯串二十五代,而欲以末学陋识操觚窜定其间虽复穷老尽气刿目鉥心亦何所发明? 聊辑见闻,以备遗忘耳。

(节选自马端临《〈文献通考〉序》)(1)用斜线“/ 冶给上面文言文中的画线部分断句。

(限4处)(4 分)(2)除陈寿外,“前四史冶的另外三位作者是、、。

(3分)(3)根据材料,概括马端临的《文献通考》是一部什么样的书。

(3分)【答案】(1)而欲以末学陋识/操觚窜定其间/虽复穷老尽气/刿目鉥心//亦何所发明?(2)司马迁、班固、范晔(3)一部系统地记载历代(上下数千年、贯串二十五代)典章制度的书。

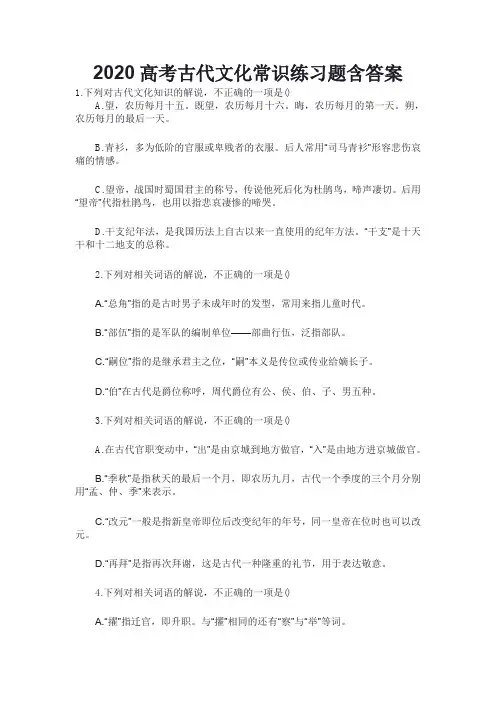

2020高考古代文化常识练习题含答案1.下列对古代文化知识的解说,不正确的一项是()A.望,农历每月十五。

既望,农历每月十六。

晦,农历每月的第一天。

朔,农历每月的最后一天。

B.青衫,多为低阶的官服或卑贱者的衣服。

后人常用“司马青衫”形容悲伤哀痛的情感。

C.望帝,战国时蜀国君主的称号,传说他死后化为杜鹃鸟,啼声凄切。

后用“望帝”代指杜鹃鸟,也用以指悲哀凄惨的啼哭。

D.干支纪年法,是我国历法上自古以来一直使用的纪年方法。

“干支”是十天干和十二地支的总称。

2.下列对相关词语的解说,不正确的一项是()A.“总角”指的是古时男子未成年时的发型,常用来指儿童时代。

B.“部伍”指的是军队的编制单位——部曲行伍,泛指部队。

C.“嗣位”指的是继承君主之位,“嗣”本义是传位或传业给嫡长子。

D.“伯”在古代是爵位称呼,周代爵位有公、侯、伯、子、男五种。

3.下列对相关词语的解说,不正确的一项是()A.在古代官职变动中,“出”是由京城到地方做官,“入”是由地方进京城做官。

B.“季秋”是指秋天的最后一个月,即农历九月,古代一个季度的三个月分别用“孟、仲、季”来表示。

C.“改元”一般是指新皇帝即位后改变纪年的年号,同一皇帝在位时也可以改元。

D.“再拜”是指再次拜谢,这是古代一种隆重的礼节,用于表达敬意。

4.下列对相关词语的解说,不正确的一项是()A.“擢”指迁官,即升职。

与“擢”相同的还有“察”与“举”等词。

B.“昆弟”指兄和弟,比喻亲密友好。

C.“甫冠”指刚刚20岁,古代男子20岁行成年礼。

D.“追赠”指古代朝廷为表彰已死大臣的功绩,追授给死者一种官职或称号。

5.下列对相关词语的解说,不正确的一项是()A.“黜陟”中的“黜”指降职或罢免,“陟”指晋升、进用,该词指人才的进退、官吏的升降。

B.“射礼”,古代重武习射,常举行射礼。

射礼有大射、宾射、燕射、乡射四种。

C.“箕踞”,古代礼节的一种,两股着地伸直两腿,形似畚箕。

D.“留守”,古时皇帝出巡或亲征,命大臣督守京城,便宜行事,担当这种职责的就称为“留守”。

2020年高考语文:文化常识高频考点练习题训练题组(一)1.下列关于文化常识的解说,不正确的一项是(3分)( )A.左拾遗,官名。

我国古代有尚左的传统,一切以左为尊。

唐宋时期都是左官高于右官,那时的左右仆射、左右丞相、左右丞,皆以左官为上。

B.度支,官署名,魏晋时置,掌管全国的财政收支。

长官为度支尚书,隋朝改为民部尚书,唐因避李世民讳,改民部为户部。

C.翰林学士,官名。

唐玄宗时号“翰林供奉”,德宗以后有“内相”之称,唐代后期至清末,其职掌不尽相同。

D.中书舍人,官名。

舍人始于先秦,魏晋时于中书省内置中书通事舍人,南朝沿置,至梁,除通事二字,称中书舍人,隋唐至明清沿置,名称略有变化。

2.下列关于文化常识的解说,不正确的一项是(3分)( )A.“会试”是我国封建社会科举考试的一种。

乡试的第二年由皇帝主持在京城举行,因为在春天举行,又称春试或春闱。

B.“致仕”就是旧时官员交还官职,即今所谓退休。

依照古制,官员在一般情况下七十岁致仕,有疾患的则可以请求提前。

C.“服阕”是指旧时官员三年守丧期满除服。

官员遭逢父母去世,按例要离职回籍守丧,满三年后朝廷再授予新的职务。

D.“尚书”是中国古代官名。

始置于战国时代,或称“掌书”,到了隋唐时确定为尚书省下设的六个部的最高行政长官。

3.下列对文化常识的解说,不正确的一项是(3分)( )A.太学,中国古代的国立大学,汉代于京城设立太学,为中央官学、最高学府。

B.辟,汉代选官制度,即征召知名人士做官。

官府征召称“征”,皇帝征召称“辟”。

C.公车,汉代为官署名,天下向朝廷上书言事及征召等事,经由此处受理。

D.缞绖,分别指古代用麻布制成的丧服和丧带,即整套丧服,后引申为“服丧”。

4.下列对文化常识的解说,不正确的一项是(3分)( )A.表,中国古代臣子向帝王上书陈情言事的一种特殊文体,是封建社会臣下对皇帝有所陈述、请求、建议时用的一种文体。

B.擢,在原官职上提拔;出,离开京城外调(与“入”相对,古人一般以入京任官为荣)。

20级古代文化常识专练100题1.下列相关文学文化常识全都正确的一项是①(斋戒)古人在祭祀或行大礼前,先要沐浴、更衣、独居,忌食鱼肉荤腥,以示心地诚敬,这些活动叫做“斋戒”。

②(有司)官吏的通称,古代设官分职,各有专司,所以称有司。

③(九宾)古代外交最隆重的礼节,由依者九人依次传呼接引宾客上殿。

④(汤镁)古代的一种酷刑,用滚水烹煮。

镁,古代的一种鼎。

⑤(上卿)春秋战国时期,诸侯国都有卿,是高级长官,分为上、中、下三级。

战国时作为爵位的称谓,一般授予劳苦功高的大臣或贵族,相当于丞相的位置。

大夫比卿低一等。

⑥(御史)战国时的史官。

秦代始置御史大夫,负责监察百官,代表皇帝管理国家重要典籍,接受百官奏事等。

⑦(黄门驸马)宫中掌管宫门守卫的官员。

⑧(太学)古代设在京城的全国最高学府。

⑨(孝廉)汉朝由地方官向中央举荐品行端正的人任以官职,被推举的人称为“孝廉”。

孝廉是“孝顺亲长,廉能正直”的意思。

后来“孝廉”这个称呼,也变成明清对秀才的雅称。

⑩(公车)汉代官署名,臣民上书和征召,都由公车接待。

®(旄节)以竹为竿,上缀以耗牛尾,是使者所持的信物,也是天子的象征。

⑫(乞骸骨)古代大臣年老了请求辞职,意为请求赐还自己的身体,回家乡去。

与之同义的还有“致仕”。

⑬(视事)指上级官员到地方视察工作。

⑭(下车)官吏初到任。

A.①③⑤⑥⑨⑩B.②④⑦⑧⑪⑬C.①②④⑧⑨⑭D.③⑤⑥⑩⑫⑭2.下列对相关文化常识的解说,不正确的一项是A.《长恨歌》中“梨园弟子白发新”的“梨园弟子”,是指唐玄宗在梨园里教练出来的一批艺人,后来称戏曲界为“梨园行”。

B.《过小孤山大孤山》中“列置烽燧”的“烽燧”即烽火,是古代边防报警信号,夜间燃的火称为烽,白天烧的烟称为燧。

C.《伶官传序》中“则遣从事以一少牢告庙”的“少牢”指祭祀时用的牛、羊、猪各一头,羊、猪各一头则称为“太牢”。

D.《祭十二郎文》中的“十二郎”是韩愈的侄子韩老成,他在家族中排行第十二,唐代习惯以行第、郡望、官职称呼别人。

2020年高考语文复习素材:传统文化专题阅读①向我们的文化传统致敬春节前夕,中办、国办印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,力求让传统文化焕发新的光彩;春节之际,催动无数人返乡脚步的,也正是重视家庭、重视亲情的“文化基因”。

近年来,从教育部提出“书法进课堂”,到编纂“中华传统文化百部经典”;从语文教材中加大融入传统文化教育比例,到各种以传统文化建设乡村的实践……越来越多人饮水思源,在优秀传统文化的深厚土壤中,追寻文化水脉、瞩望文化复兴。

每个国家、每个民族,“想象共同体”的地基和屋顶,都因文化而来。

用中华民族传统美德,滋养“不虚、不私、不妄”的真情;以古代典籍中的典故、名句,讲述治国理政的道理;要求“让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来”……对于优秀传统文化,之所以念兹在兹,正是因为其中“积淀着中华民族最深层的精神追求,代表着中华民族独特的精神标识,为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养”,因而视之为“我们最深厚的软实力”、喻之为“中华民族永远不能离别的精神家园”。

毋庸讳言,我们有过对于自身文化传统的困惑与犹疑。

中国历史上,有“三晚”之说——晚周、晚明、晚清,都是社会文化断裂期。

1842年,英军陈兵南京城下,中国被抛入“全球时间”。

在这“三千年未有之大变局”中,经抗争、变法,经革命、战争,经建设、改革,不到200年时间里,中国文化经历着剧烈的变革。

及至今日,面对传统,人们往往有“雾里看花”之惑;面对世界,又难免有“乡愁何寄”之困。

在不少人那里,“中国风”不过是丝绸、水墨、大屋檐的符号堆砌,节日的行礼如仪敌不过电商促销的广告,人际的传统美德被消费社会的物质战车甩在身后。

在现代化的轨道上疾驰,在全球化的浪潮中游弋,我们急需重新定义自身。

传统文化是中国文化的主脉,中华民族伟大复兴必然包括文化的复兴。

今天,西方文化借助全球化进程、借助现代技术,以一种强势文化的力量冲击着中国传统文化。

古代文化常识全集分类150题判断下列相关内容的解说是否正确,对的打“√”,错的打“×”一、官职沿革(一)官职制度判断下列相关内容的解说是否正确,对的打“√”,错的打“×”。

1.古代帝王把帝位让给贤能的人称为禅让,是原始社会末期部落首领的选举制度。

(√) 2.我国古代常取爵名封赐大臣,分别为“公、侯、伯、子、男”五等,一直沿用到清代。

(√)3.三省六部:三省为中书省、门下省、尚书省。

三省的长官都是宰相。

六部:吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部。

各部长官称尚书。

六部制从隋唐开始实行,一直延续到清末。

(√)[拓展] 隋唐时,三省同为最高政务机构,一般中书省管决策,门下省管审议,尚书省管执行。

中书省长官称中书令,门下省长官称侍中,尚书省长官称尚书令。

尚书省下辖六部,吏部(管官吏的任免与考核等)、户部(管土地户口、赋税、财政等)、礼部(管典礼、科举、学校等)、兵部(管军事)、刑部(管司法刑狱)、工部(管工程营造、屯田水利等),各部副职称侍郎。

4.(2016·全国卷Ⅱ)吏部是古代六部之一,掌管文官任免、考核、升降、调动等,长官为吏部尚书。

(√)5.(2016·全国卷Ⅲ)礼部为六部之一,掌管礼仪、祭祀、土地、户籍等职事,部长官称为礼部尚书。

(×)[拓展]“礼部”,在明代有尚书一人,左、右侍郎各一人,下设四司,分别为:仪制清吏司,掌嘉礼、军礼及管理学务、科举考试事;祠祭清吏司,掌吉礼、凶礼事务;主客清吏司,掌宾礼及接待外宾事务;精膳清吏司,掌筵飨等事务。

6.(2015·全国卷Ⅰ)兵部是古代“六部”之一,掌管全国武官选用和兵籍、军械、军令等事宜。

(√)7.“举孝廉”是古代一种自下而上的选官制度,即中央和地方一定级别的官吏根据考察情况,将未有官职的士人推荐给中央政府。

(√)8.“征辟”是古代一种自下而上的选官制度。

被征辟者经过试用,确有能力,就正式授予官职。

2020年高考语文古代文学常识专题试题(下)共50题姓名: [填空题] *_________________________________51.下列对相关词语的解说,不正确的一项是() [单选题] *A.檄原指较长竹木简,用于书写重要文书,后指用檄书写的文书,多用以征召或声讨。

B.散官是有其名而闲散无职事之官,多用为朝廷官员的加衔,品秩与待遇,各代不一。

C.节度使是古代地方行政长官,唐初设置于边境,后遍设于内地,宋初成为荣誉官衔。

(正确答案)D.旄乃指挥旗,钺为斧子,饰以黄金;白旄黄钺,为将帅统领权柄的标志,借指军权。

答案解析:C(集地方军政大权于一身)52.下列对相关词语的解说,不正确的一项是() [单选题] *A.突厥是古代活跃于蒙古高原和中亚地区的民族集团统称,同匈奴、鲜卑等都是中国历史上重要的游牧民族。

B.贞观是唐太宗李世民的年号,贞观年间政治清明、经济复苏、文化繁荣,史称“贞观之治”。

C.士大夫是古代中国对于具有一定声望、地位的知识分子的统称,他们一般不关注时事,远离政治。

(正确答案)D.宗室是多义词,可指宗庙、宗族、同宗族之人等。

答案解析:C 士大夫还常指古代当官有职位的人,政治是绝大多数“士大夫”人生的第一要务,他们是国家政治的直接参与者。

53.下列对相关词语的解说,不正确的一项是() [单选题] *A.冠即“弱冠”,古时男子二十岁行冠礼以示成年,但体犹未壮,故称“弱冠”。

B.制举,历代临时设置的考试科目,常见的有贤良方正科、直言极谏科等。

C.工部,封建时代中央官署名,六部之一,是主管营造工程事项的机关。

D.致仕,是封建社会官员退休后被朝廷重新征召做官的一种专有称谓。

(正确答案)答案解析:D(古代官员正常退休叫作“致仕”。

)54.下列对相关词语的解说,不正确的一项是() [单选题] *A.太祖多用来指开国皇帝的庙号,庙号是皇帝死后,在太庙立室奉祀时所称呼的名号。

B.从马直是指五代后唐时皇帝的亲军,“从马”,有将马随行的意思。

高考语文考点配题9古代文化常识专项练习1.(2020·卷Ⅰ)下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()A.主司既可指主管某项事务的官员,又可转指科举的主试官,文中指后者。

B.殿试是中国古代科举制度最高一级的考试,在殿选举行,由丞相主持。

C.司农是官名,又称为大司农,主要掌管农桑,仓储、租税等相关事务。

D.当轴,指官处在重要的位置,当轴者则指身居显赫职位的当权官员。

2.(2020·卷Ⅱ)下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()A.方士,又称方术士,指中国古代好讲神仙方术、从事巫祝术数活动的人。

B.保任,意思是担保或担保者,文中特指因向朝廷推荐人才而负担保责任。

C.禁中,又称禁内,指皇室宗族所居之处,因所居宫室严禁随便进出得名。

D.四六之制,即骈文,因在发展中逐渐成为相对整齐的四六句式而由此称。

3.(2020·卷Ⅲ)下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()A. 太守是郡一级的最高行政长官,主要掌管民政、司法、军事、科举等事务。

B. 立嗣可指无子而以同宗之子承继,又可指确立王位继承人,文中则指后者。

C. 周公是周文王之子,周武王之弟,曾辅佐周武王讨伐商纣王最终获取天下。

D. 居摄是指古代帝王因年幼不能亲政,大臣代居其位来处理政务的一种制度。

4.(2019•卷Ⅰ)下列对文中加点的词语相关内容的解说,不正确的一项是()A.诸子百家是先秦至汉初学术派别的总称,其中又以道、法、农三家影响最深远。

B.诏令作为古代的文体名称,是以皇帝的名义所发布的各种命令、文告的总称。

C.礼乐指礼制和音乐,古代帝王常常用兴礼乐作为手段,以维护社会秩序的稳定。

D.就国,是指受到君主分封并获得领地后,受封者前非领地居住并进行统治管理。

5.(2019•卷Ⅱ)下列对文中加点的词语相关内容的解说,不正确一项是()A.缪公即秦穆公,春秋时秦国国君,在位期间任用贤臣,使国力趋强,称霸西戎。

2020高考语文5月复习:文化常识专练(附参考答案)1.下列对文言文知识的有关理解不正确的一项是()(3分)A.股指的是大腿及小腿上部;而肱是指胳膊由肘到肩的部分;股肱之臣,辅佐帝王的重臣,也喻为十分亲近且办事得力的人。

B.四夷,即东夷、南蛮、北狄和西戎的合称,对中国边区文化较低各族的泛称。

©.自始皇起,古代君主自称为朕,“朕”意思是天下皆朕、皇权独尊。

D.《贞观政要》是唐代史学家吴兢著的一部政论性史书。

它是中国开明封建统治的战略和策略、理论和实践的集大成。

答案:A,股指的就是大腿。

2.下列对文中相关内容的解说,不正确的一项是()(3分)A.“兼”、“领”均表示兼任官职,“行”、“守”均表示代理官职,“署” “权” 则表示暂代官职。

B.“表”即“奏表”,是古代臣子呈给帝王的一种文书,常含表志陈情、诉说心曲之意,如《出师表》《陈情表》。

C.“视事”指官吏到职办公,“下车”指官吏初到任,“乞骸骨”指官吏因年老请求退职,“致政”、“致仕”则指辞官。

D.《左传》是我国第一部叙事详细的编年史著作,同时它也是二十四史之首。

答案:D二十四史之首为《史记》。

3.下面关于文言常识的解释不正确的一项是()(3分)A.刺史,原为朝廷所派督察地方之官,唐肃宗时期州郡长官为刺史。

B.优诏,由皇帝颁发的褒美嘉奖的诏书。

C.至德,唐肃宗在位时的一个年号,一个皇帝在位期间只使用一个年号。

D.表:封建时代称臣子给君主的奏章,用以陈说忠心和愿望。

如《出师表》《陈情表》等。

答案:C年号,是我国历代封建王朝用来纪年的一种名号。

先秦至汉初无年号,汉武帝继位后始有年号的出现,始创年号元狩。

此后形成制度。

历代帝王凡遇到“天降祥瑞”或内辽外忧,遇到大事、要事,都要更改一下年号。

一个皇帝所用年号少则一个,多则十几个。

如唐高宗有14个;明清皇帝大多一人一个年号,故后世即以年号作为皇帝的称呼,如永乐皇帝、乾隆皇帝、康熙皇帝等。

4.下列对相关内容的解说,正确的一项是()(3分)A.古代男子有名有字,字是出生后不久父亲起的,名是成年时举行冠礼后才起的。

2020高考语文古代文化常识精练与答案解析1、寿联多是祝愿寿者长寿,称颂寿者的品德与功绩。

寿联多为五字或七字,也有达数十字或数百字的。

寿联切事、脱俗、工整而有韵味,选用恰切的词句,注以流畅的气势,使人看了即了解其意义,引起共鸣。

例如:“花甲重逢,外加三七岁月;古稀双庆,还多一度春秋。

”这幅寿联写的老人岁数是:()A、60岁B、70岁C、100岁D、141岁【答案】D【解析】花甲,即60,花甲重逢就是120;增加三七岁月,就是再加三七二十一,就是141;古稀,即70,古稀双庆就是140;更多一度春秋,加起来就是141。

2、下列描写古代历史名人名家的对联,说法错误的是:()A、盛唐诗酒无双士,青莲文苑第一家。

——颂李白B、诗史数千言,秋天一鹄先生骨;草堂三五里,春水群鸥野老心。

——颂杜甫C、枫叶四弦秋,棖触天涯迁谪恨;浔阳千尺水,勾留江上别离情。

——颂白居易D、云过雁断胡天月,陇上羊归塞草茵。

——颂王昭君【答案】D【解析】“云过雁断胡天月,陇上羊归塞草茵”是唐代温庭筠的《苏武庙》说的苏武的事,而颂王昭君的对联是“青冢有情犹识路,平沙无处可招魂”。

3、对联集句对大多非原创,是从已有诗文句子中选句配对,推陈出新。

与“劝君更尽一杯酒”(唐·王维)对仗工整的是:()A、天涯涕泪一身遥。

(唐·杜甫)B、与尔同消万古愁。

(唐·李白)C、八骏日行三万里。

(唐·李商隐)D、替人垂泪到天明。

(唐·杜牧)【答案】B【解析】题干“劝君更尽一杯酒”是唐代王维的《渭城曲 / 送元二使安西》诗句,“劝君”与“与尔”有第二人称相对,“更尽”与“同消”有动词相对,“一杯酒”与“万古愁”数量词相对,所以选B项。

A项“天涯涕泪一身遥”是唐代杜甫《野望》中的诗句;B、“与尔同消万古愁”是唐代李白《将进酒》中的诗句;C、“八骏日行三万里”是唐代李商隐《瑶池》的诗句;D、“替人垂泪到天明”是唐代杜牧《赠别》的诗句。

2020年高考语文专项复习:“古代文化常识题”

1.下列关于文化常识的解说,不正确的一项是(3分)()

A.在《鸿门宴》中有“沛公奉卮酒为寿”一句,这句话中的“寿”与现代汉语中的“寿”含义有所不同,应该是指敬酒献物,祝人长寿的意思。

B.杜牧《赠别》“娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初”中的“豆蔻”常用来指孩子,“豆蔻年华”指的是孩子未成年,十三四岁。

C.“三从四德”是封建社会奴役妇女的精神枷锁,“三从”指未嫁从父,既嫁从夫,夫死从子;“四德”指妇德、妇言、妇容、妇功。

D.一个季度中的三个月可以分别用“孟、仲、季”来表示,如《古诗十九首》中“孟冬寒气至,北风何惨栗”中的“孟冬”指冬季的第一个月。

解析:选B“常用来指孩子,‘豆蔻年华’指的是孩子未成年,十三四岁”错,应该是“常用来指少女,‘豆蔻年华’指女子十三四岁”。

2.下列关于文化常识的解说,不正确的一项是(3分)()

A.上元、中元和下元合称“三元”,其中“上元”指农历的正月十五,旧俗在上元夜张灯游乐,所以又叫“灯节”。

B.“鼎”,形制多为圆腹三足两耳,主要用于煮肉盛肉,腹下可烧火。

后来常用“钟鸣鼎食”形容贵族生活奢侈豪华。

C.在“臣所以去亲戚而事君者”中,“亲戚”指的是外亲,也就是指跟自己家庭有婚姻关系或血统关系的人。

D.《阳春》《白雪》都是古代楚国的歌曲名,当时被认为是高雅的乐曲。

后多用“阳春白雪”比喻高深典雅、不通俗的文学艺术作品。

解析:选C“亲戚”是一个古今异义词,在此处指的是包括父母兄弟等在内的内外亲属,而不是“外亲”。

3.下列关于文化常识的解说,不正确的一项是(3分)()

A.“四书”,即《大学》《中庸》《论语》《孟子》的合称,是公认的儒学经典,也是中华文化的宝典。

B.“令”是美好的意思,可用于尊称对方亲属。

如令堂,是对对方的父亲的尊称;令尊,是对对方的母亲的尊称。

C.春秋时,秦晋两国国君几代都互相通婚,后称两姓联姻为“秦晋之好”。

D.《鸿门宴》中“竖子不足与谋”一句中的“竖子”是骂人的话,相当于今天的“小子”。