民族基本类型

- 格式:docx

- 大小:13.46 KB

- 文档页数:1

![民族理论和民族政策复习题[1]](https://uimg.taocdn.com/f62a823e31126edb6f1a102a.webp)

《民族理论与民族政策》绪论一、中国民族概况据2000年第五次全国人口普查统计,汉族人口有11.3亿多人,约占全国总人口数的91.59%;其余55个民族共1亿多人,约占全国总人口数的8.41%。

在我国少数民族中,人口在1千万以上的有:壮族和满族2个民族;人口在千万以下、百万以上的有:蒙古、回、藏、维吾尔、苗、彝、布依、朝鲜、侗、瑶、白、土家、哈尼、哈萨克、傣、黎等16个民族;人口在百万以下,十万以上的有:傈僳、佤、畲、拉祜、水、东乡、纳西、景颇、柯尔克孜、土、达斡尔、仫佬、羌、仡佬、撒拉、毛南、锡伯等17个民族;人口在十万人以下、一万人以上的有:布朗、阿昌、普米、塔吉克、怒、乌孜别克、俄罗斯、鄂温克、德昂、保安、裕固、京、基诺等13个民族;人口在一万人以下、五千人以上的有:独龙、鄂伦春、门巴等3个民族;人口在五千人以下的有:高山、塔塔尔、赫哲、珞巴等4个民族。

少数民族的经济类型:有比较发达的封建农业经济;有一定的资本主义产业活动;有主要从事渔业经济的;有的从事原始狩猎经济的;有主要从事畜牧业的;有的民族虽然已过渡到接近汉区的农业经济类型,但仍沿用刀耕火种、广种薄收的原始生产方法;从事渔猎采集的民族。

少数民族的社会结构:封建地主所有制经济占据主导地位,还有部分资本主义所有制经济成分;封建农奴制;奴隶制;原始公社制残余。

少数民族地区政治制度:地主封建制度的保甲制度;世袭封建王公统治的盟旗制度;政教合一的僧侣贵族专政制度;父系血缘为纽带的家支制度;山官制度、千百户制度、头人制度、土司制度。

文化生活:语言种类较多,约80种左右;22个民族使用着28种文字;语言,大体可分为5个语系、10个语族、15个语支。

少数民族的宗教信仰:佛教、道教、伊斯兰教和基督教;萨满教、万物有灵和多神信仰、祖先崇拜、动植物崇拜、图腾崇拜。

我们这个统一的多民族国家,是在我国自远古至今漫长的历史过程中,逐步产生和发展起来的。

秦始皇统一中国,初步奠定了我国统一多民族国家的基础。

中国民族地理分布及其特点来源:中国民族宗教网管彦波世界各民族的地理分布,是在各种内部因素和外部因素的共同作用下,经过长期历史发展而形成的。

我国作为一个多民族国家,历史上殷商开拓边地,西周狁南下,秦汉移民戍边,两汉匈奴内附,东晋五胡问鼎中原,南北朝隋唐民族大融合,五代以降,契丹女真南下,蒙古族满族入主中原,以及因战争、屯垦、商贸、移民等社会原因所导致的民族迁徙、汇聚、分解、融合和人口的分布与再分布,加之中国大陆地理连接的整体性、辽阔性,地形气候条件的复杂性,人类活动历史的悠久性,各地区社会经济发展的不平衡性和建国后各民族的相互支援、进一步融合与交往,共同铸就了现今中国各民族分布的基本格局。

一、“大杂居”、“小聚居”和“普遍散居”的民族分布格局以汉族为主体的各民族“大杂居”、“小聚居”和“普遍散居”的互相插花、交错分布,是中国民族地理分布的基本格局。

从民族的空间表现形式——民族人口分布来看,中国各民族人口在地域上的集聚与扩散,呈现出既分布广泛又相对集中的态势。

主体民族遍及全国,但主要密集在黑龙江、黄河、长江、珠江中下游各省市以及东南沿海各省市;55个少数民族分布也很广泛,但又主要呈“C”字型地分布在从东北内蒙到新疆、西藏至云、贵、川、两广、海南、台湾这一占中国国土总面积62.5%的广阔地带,其主要部分在中国的西部地区,重心在西北和西南。

各民族的水平空间分布形式,亦具有点、线、面相结合的特点。

汉、满、蒙古、藏、维吾尔、回、壮等民族具有广阔的分布面和较为完整的聚居区。

如回族主要聚居于宁夏回族自治区及甘肃部分地区,但分布于回族自治地方的回民人口只占其总人口的三分之一,其余三分之二散居全国各地。

满族近一半的人口分布于辽宁省,其余则广泛分布于全国各地。

苗、瑶、彝等民族分隔在互不相连的地域上,有聚居区又散居各地。

布依、白、傣、哈萨克等民族的主体(98%以上)有着明显的聚居区。

畲、仡佬、乌孜别克等族分散居住在各地。

56个民族常识大全整理1. 汉族:是中国人口最多的民族,主要分布在中国的中原地区,使用汉字和汉语。

2. 壮族:是中国第二大民族,主要分布在广西壮族自治区,使用汉字和壮语。

3. 满族:是中国少数民族之一,主要分布在东北地区,使用汉字和满语。

4. 苗族:是中国少数民族之一,主要分布在贵州、云南、湖南等地,使用苗字和苗语。

5. 侗族:是中国少数民族之一,主要分布在贵州、湖南、广西等地,使用侗字和侗语。

6. 汉族是中国56个民族中人口最多的民族,主要分布在中国的各个省份,是中国的主要民族之一。

7. 苗族是中国少数民族之一,主要分布在贵州、云南、湖南等地,使用苗字和苗语。

8. 各民族都有自己的传统民俗、节日和习俗,例如汉族的春节、苗族的苗年、藏族的藏历新年等。

9. 藏族是中国少数民族之一,主要分布在西藏自治区,使用藏字和藏语。

10. 维吾尔族:是中国少数民族之一,主要分布在新疆维吾尔自治区,使用维吾尔字母和维吾尔语。

11. 蒙古族:是中国少数民族之一,主要分布在内蒙古自治区,使用蒙古字母和蒙古语。

12. 哈萨克族:是中国少数民族之一,主要分布在新疆、甘肃、宁夏等地,使用哈萨克字母和哈萨克语。

13. 布依族:是中国少数民族之一,主要分布在贵州、云南等地,使用汉字和布依语。

14. 朝鲜族:是中国少数民族之一,主要分布在辽宁、吉林、黑龙江等地,使用朝鲜字母和朝鲜语。

15. 纳西族:是中国少数民族之一,主要分布在云南等地,使用纳西字母和纳西语。

16. 土家族:是中国少数民族之一,主要分布在湖南、湖北等地,使用汉字和土家语。

17. 水族:是中国少数民族之一,主要分布在云南等地,使用水字和水语。

18. 柯尔克孜族:是中国少数民族之一,主要分布在新疆、甘肃等地,使用柯尔克孜字母和柯尔克孜语。

19. 土族:是中国少数民族之一,主要分布在青海等地,使用汉字和土语。

20. 辽宁民族:主要包括汉族、满族、朝鲜族等多个民族,分布在辽宁省。

马克思主义民族政策与理论绪论1、中国民族理论:中国共产党关于民族问题的理论,是根据马克思主义关于民族和民族问题的基本原理以及解决民族问题的基本原则,结合我国民族的实际,在长期的实践中创立和发展起来的具有中国特色的民族理论。

2、民族分布的特点:大杂居、小聚居、交错居住3、我国少数民族的社会结构:封建地主所有制、封建农奴制、奴隶制、原始公社制残余4、少数民族地区政治制度:保甲制度、盟旗制度、政教合一的僧侣贵族专政制度、家支制度、山官制度、千百户制度、头人制度、土司制度5、民族观:人们对民族和民族问题的总认识,它一方面表现为人们对民族和民族问题的基本看法,另一方面反映在人们对待和处理民族问题的态度和方法上。

第一章民族的一般特征1、民族的概念:民族是在一定的历史发展阶段形成的稳定的人们的共同体。

一般说来,民族在历史渊源、生产方式、语言、文化、风俗习惯以及心理认同等方面具有共同的特征。

有的民族在形成和发展过程中,宗教起着重要的作用。

2、民族的六要素(一般特征):共同历史渊源、共同生产方式、共同语言、共同文化、共同风俗习惯、共同心理认同3、民族基本历史类型:民族自然(或族体)属性、民族社会属性、民族生物属性(1)民族类型的分类,是以民族属性和民族特征为根本依据(2)从民族自然属性分:古代民族、近代民族、现代民族从民族社会属性分:奴隶制民族、封建制民族、资本主义民族、社会主义民族4、宗教:在人类社会发展到一定历史阶段,人们的思维能力和意识有了相应的发展之后产生的,是对自然力压迫和社会压迫的无能为力的表现,是对支配着人们日常生活的外部力量的幻想反映。

5、民族与宗教的联系:(1)有些民族基本上是全民信仰宗教(2)有的民族在形成和发展的过程中,宗教起着重要作用(3)宗教对一个民族的特征有着重要影响6、民族识别:指对一个族体的成分和名称的辨别与确定(1)必要性:①民族识别是落实党的民族平等团结政策,使各少数民族真正成为中华民族大家庭平等一员的需要。

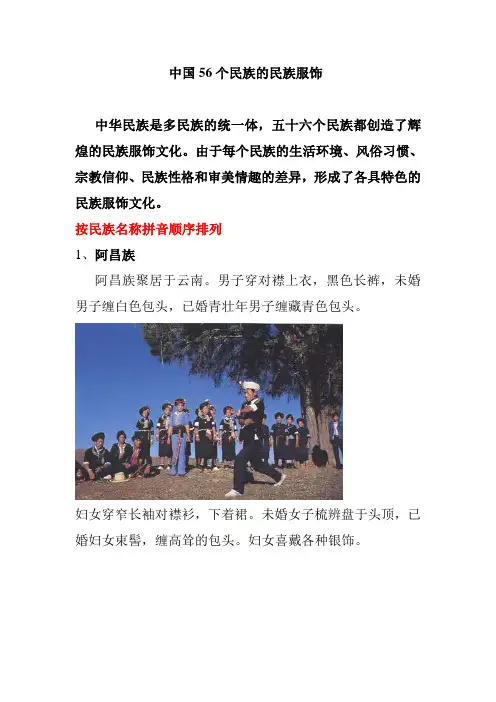

中国56个民族的民族服饰中华民族是多民族的统一体,五十六个民族都创造了辉煌的民族服饰文化。

由于每个民族的生活环境、风俗习惯、宗教信仰、民族性格和审美情趣的差异,形成了各具特色的民族服饰文化。

按民族名称拼音顺序排列1、阿昌族阿昌族聚居于云南。

男子穿对襟上衣,黑色长裤,未婚男子缠白色包头,已婚青壮年男子缠藏青色包头。

妇女穿窄长袖对襟衫,下着裙。

未婚女子梳辨盘于头顶,已婚妇女束髻,缠高耸的包头。

妇女喜戴各种银饰。

2、白族白族主要聚居在云南大理,那里苍山洱海风景秀丽,民族文化较为发达。

白族男女均上着衣、外套领褂,下着裤。

服装颜色的搭配简单鲜明,对比协调。

白族人民崇尚白色。

男子的包头、女子的帽箍,男女上衣,甚至裤子都喜用白色或接近白色的浅绿、浅蓝等色。

3、保安族保安族居住在甘肃省内大河家地区。

保安族男子,穿白布衫,外套青布坎肩,下穿深色长裤,头戴白或黑色圆顶帽,在节日里穿长袍。

女子穿色彩艳丽的衣裤,上衣为刚过双膝的有花边的大襟袄,外套坎肩,戴头盖,也戴礼帽。

4、布朗族布朗族分布在云南西部和西南部。

布朗族男子上穿青布圆领长袖对襟或大襟衣,下着宽脚裤。

妇女上着紧身短衫,下着筒裙,也有着长裤的。

名地妇女均喜欢戴银饰。

5、布依族布依族居住在我国西南地区的盘江、红水河流域。

布依族男子常穿短衣长裤,盛装时着长衫,戴瓜皮帽。

妇女则上着短衣,下着百褶裙或长裤,戴银饰。

6、6、朝鲜族中国的朝鲜族是明末清初从朝鲜半岛移居东北形成的。

其文化与朝鲜半岛有着深厚的渊源关系。

朝鲜族男子的上衣为斜襟、宽袖,前襟有飘带,他们还喜欢穿“背褂”(坎肩)和灯笼裤,这种裤子很肥大,便于在炕上盘腿而坐。

妇女多穿短衣长裙,上衣与男子相似,只是更加短小。

朝鲜族妇女的结婚礼服朝鲜族儿童多穿七彩衣,色彩斑斓,好象彩虹在身。

青年男子多戴鸭舌帽,中捞年人则戴毡帽,妇女普遍戴花色头巾。

朝鲜族男子常穿宽大的长方形胶鞋,妇女多穿鞋头尖而跷起的船形胶鞋。

7、达干尔族达干尔族主要聚居在嫩江两岸,在东北诸民族中,是社会发展水平较高、与外界经济文化接触和交流较多的民族之一。

中国历史上少数民族和演变一:匈奴部分:以匈奴为代表二:东胡部分:以鲜卑、契丹、蒙古为代表三:突厥部分:以突厥为代表四:通古斯部分:以满洲为代表五:羌藏部分:羌族,吐蕃中国历史上的所有少数民族都是由这五部分演化而来的匈奴:主体在东汉时期被汉人消灭,剩余部分西逃至欧洲,与马扎尔人融合,构成今天的匈牙利人。

东胡:秦时被匈奴灭亡,之后分成两大部分:乌桓和鲜卑乌桓:被曹魏消灭鲜卑:主体被汉族同化,剩余的演化为柔然柔然:被突厥击败,分化为室韦(蒙古)和契丹契丹:主体被女真族和汉族同化,剩余的西逃到中亚,与当地人融合,成为中亚人的一部分。

蒙古:为先秦时东胡的一部分,由鲜卑演化而来,一直生存到现在突厥:有可能是匈奴的一个分支,后灭亡了柔然,其自身的主体被回鹘人和汉族人所灭,剩余的向西逃窜,形成了今天的土耳其人。

回鹘:主体由丁零人构成,融入了铁勒和高车人的一部分,在唐朝时期,将突厥主体灭亡。

回鹘生存到现在,即使今天的维吾尔族。

女真:来自肃慎,后为女真,为满洲,一直生存到现在,即今天的满族人。

党项:羌族的一部分。

后被蒙古人灭亡。

羌:一直生存到今天氐:匈奴一部分,后被汉族融化。

吐蕃:也就是今天的藏族,是古代羌族的一部分羯:匈奴的一部分,在公元4世纪被汉人冉闵一次性屠杀20万人,导致羯族灭种。

少数民族历史演变的基本特征我国当代的少数民族在分布、人口数量、民族文化等方面都有很多不相同的地方,在民族的起源、形成、历史、演变方面也都有各自的特点,但由于他们都共同生活在我国广阔的国土上,都受到汉民族不同程度的影响,因而在历史演变的基本特征方面,仍有许多共同之处。

(一)在族源方面。

每一个当代的民族都是由历史上不同时期的古老部族演变发展而来的,都可以追溯出自己的民族起源。

不同民族的族源主要有以几种情况。

1.绝大多数民族都是来源于在国内土生土长的古代部族,但也有少部分民族的渊源产生在我国以外的地区,根据他们移入的不同情况,又可分出几种类型。

民族的概念和基本特征民族是指具有相同种族、历史、文化传统、居住地域、经济生活和社会习俗的一群人。

它是集体意识和认同的集合体,体现了人类社会多样性和丰富性。

民族的基本特征包括:种族特征、历史传统、文化传承、地域居住、经济生活和社会习惯。

首先,种族特征是民族的基本标志之一、民族是以人类种群的分化和演变为基础形成的,各民族在相互交流和迁徙过程中逐渐形成了独特的外貌特征和遗传特征。

不同民族的种族特征展现了人类的多样性和差异。

其次,历史传统是民族的重要组成部分。

民族形成和发展具有一定的历史过程,每个民族都有自己独特的历史经验和发展轨迹。

历史传统对于民族的认同和凝聚力有重要影响,通过传统的口头和书面记录,民族能够延续自己的历史文化,并将其代代相传。

第三,文化传承是民族的核心。

民族文化是民族在长期发展中形成的一系列思想观念、价值观念、审美观念、道德规范、社会习俗和生活方式等的集合体。

它是民族认同和精神特质的重要体现,也是民族共同体的重要支撑。

然后,地域居住是民族的基本特征之一、民族的地理分布是受到多种因素的影响,包括环境、资源、历史迁徙等。

不同民族在不同地域中形成了自己特有的文化景观、生活习俗和社会结构等,地域因素也影响了民族的形成和发展。

此外,经济生活是民族的重要组成部分。

不同民族在经济生活上有着各自的特点和区别,包括经济结构、生产方式、职业分工等。

经济生活能够直接影响到民族的物质生活水平和社会地位,也反映了不同民族在经济发展上的差异。

最后,社会习惯是民族的重要特征之一、不同民族在社会交往、礼仪规范、家庭观念、婚姻制度等方面存在着差异。

社会习惯是民族身份认同和社会秩序的重要组成部分,它对于维系族群之间的关系和稳定是至关重要的。

综上所述,民族是一个复杂的概念,它包含了种族特征、历史传统、文化传承、地域居住、经济生活和社会习惯等方面。

民族的形成和发展是多种因素的综合结果,不同民族保持了各自独特的文化和身份认同,为人类社会的多样性和丰富性作出了重要的贡献。

归纳总结中国民族一、中国民族的多样性中国是一个多民族国家,拥有56个民族,其中汉族是最大的民族,占总人口的90%,其他55个少数民族分布在中国的各个地区。

每个民族都有自己独特的文化、语言、服饰、习俗和传统。

1.汉族:汉族是中国最大的民族,主要分布在华北、东北、华东和华中地区。

他们的文化和语言由统一的汉字书写系统组成,尽管方言和习俗有所不同。

2.蒙古族:蒙古族是中国人口第二多的民族,主要分布在中国的内蒙古自治区和其他北方地区。

他们是游牧民族,以骑马、狩猎和畜牧为生。

3.满族:满族是中国的重要少数民族之一,主要分布在东北地区。

他们的传统服装和文化对中国的发展有深远的影响。

4.壮族:壮族是中国的壮大民族,主要分布在广西壮族自治区,也有一部分分布在贵州、云南和广东等地区。

他们以农耕为生,有丰富的民俗和美丽的歌舞文化。

二、民族传统文化的特点中国的每个民族都有自己独特的传统文化,以下是一些常见的民族传统文化特点:1.语言:中国的每个民族都有自己的语言和方言,其中汉语是最主要的语言。

2.服饰:每个民族都有自己的传统服饰,如中国传统的汉服、蒙古族的牛仔装和满族的满族服饰。

3.饮食:不同的民族有不同的饮食习惯和菜肴,如粤菜、川菜、东北菜等。

4.节日:每个民族都有自己的传统节日,如春节、中秋节、端午节等。

不同的节日有不同的庆祝方式和习俗。

5.音乐和舞蹈:中国的每个民族都有自己独特的音乐和舞蹈表演形式,例如西藏的藏族舞蹈和云南的傣族舞蹈。

三、民族融合与多元发展中国的多种民族文化在长期的相互交流和交融中形成多元发展的状况。

这种融合促进了各民族之间的交流与认同。

1.汉族与少数民族的融合:汉族和其他少数民族之间有很多的文化交流和婚姻联姻。

汉族和少数民族之间的融合带来了文化的多样性和发展。

2.少数民族的特色保护:中国政府通过制定政策和法规来保护和传承少数民族的独特文化和传统。

例如,每个少数民族都有自己的自治区,可以自主管理自己的事务。

九年级少数民族知识点少数民族是指在人口中占少数地位的民族群体。

中国是一个多民族的国家,有56个民族,其中汉族人口最多,占总人口的绝大部分。

其他的55个民族被称为少数民族。

这些少数民族分布在中国的不同地区,拥有独特的文化、语言、宗教和风俗习惯。

本文将介绍九年级学生应该了解的一些少数民族知识点。

1. 少数民族分类根据人口比例和地理分布,中国的少数民族可以分为五个大的群体:1.1 藏族、蒙古族、回族、维吾尔族、哈萨克族、柯尔克孜族等在西北地区和西南边疆地区分布;1.2 朝鲜族、满族等在东北地区分布;1.3 壮族、瑶族、侗族、仡佬族等在西南地区分布;1.4 彝族、苗族、布依族、独龙族等在西南地区和华南地区分布;1.5 布朗族、傣族、景颇族等在西南地区和西南边疆地区分布。

2. 少数民族文化每个少数民族都有自己独特的文化特点。

他们的语言、服饰、节日和建筑等都有显著的民族特色。

例如,藏族人民以信仰藏传佛教为主,多居住在高海拔地区,其传统音乐和舞蹈具有深厚的宗教和民俗特点。

壮族是中国人口最多的少数民族,他们以农业为主要生活方式,喜欢举办盛大的婚礼和庆典,壮锦和螺钿工艺是他们的传统文化特色。

3. 少数民族的语言中国的少数民族拥有丰富多样的语言,其中有些民族的语言甚至不能理解其他民族的语言。

汉族的普通话是全国通用的语言,但在一些少数民族地区,他们仍然使用自己的民族语言进行日常交流。

例如,蒙古族的语言是蒙古语,彝族的语言是彝语,藏族的语言是藏语等。

作为新时期中国语言文字的重要符号之一,这些民族语言都得到了保护和传承。

4. 少数民族的节日少数民族的节日是他们文化传统的重要组成部分。

他们在特定的日子里通过举行各种庆祝活动来纪念重要的历史事件或展示民族风貌。

例如,春节是中国所有民族共同庆祝的节日,但在不同的少数民族地区,春节有着不同的习俗和方式。

端午节是汉族和壮族等民族共同庆祝的传统节日,主要活动包括赛龙舟和吃粽子等。

藏族的新年叫做“洒水节”,彝族的新年叫做“火把节”,每个节日都有独特的庆祝方式和习俗。

论中国民族声乐民族风格的基本类型作者:李冉来源:《文艺生活·文海艺苑》2013年第02期摘要:本文从中国民族声乐的区域性风格,地域性风格,戏曲说唱风格和现代民族唱法审美下的风格四种类型对中国民族声乐风格进行阐述,详细介绍了中国民族声乐风格特征的形成因素关键词:中国民族声乐;声乐风格;民族性;地域性中图分类号:J616 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2013)06-0166-01一、区域性风格类型(1)北方草原文化民歌区:这个民歌区主要处于现在的内蒙古自治区,以蒙古族民歌为代表。

蒙古族历来有“音乐民族”、“诗歌民族”之称。

(2)西部新疆民歌区:这个民歌区地处新疆,受伊斯兰文化影响,以维吾尔民歌、哈萨克民歌为代表,它受过来自中亚伊斯兰传统文化的影响,与阿拉伯音乐文化有着一定的联系。

(3)西部藏族民歌区:这一民歌区包括西藏自治区和青海、四川的部分藏族聚居地区,受佛教文化的影响。

(4)西南高原民歌区:这一地区民族众多,有二十几个不同民族聚居在这里,并具有古老原始文化,民歌区包括云南、贵州、广西等少数民族地区的一带。

(5)东北部民歌区:这个民歌区主要包括东北大、小兴安岭一带,以鄂伦春族民歌为代表(包括鄂温克族、赫哲族、达斡尔族、满族筹),本地区的民歌受萨满文化影响的程度很深。

(6)西北高原民歌区:这一民歌区包括甘肃、青海、宁夏的黄河上游地区,是汉族、回族、土家族、撒拉族、保安族、东乡族、藏族、裕固族等民族聚居的区域,由于长期的多民族融和交融,产生了多个民族共有的歌种——“花儿”。

(7)中原及东部沿海民歌区:本区的民族是有着古老传统文化的汉族,汉族民歌区在六个区中属于最大的一个,从寒冷的北方到亚热带的南方,从西北高原、西南高原到东部沿海平原,地理条件、风俗习惯、生活、生产方式多种多样。

(8)东北部平原民歌支区:该区包括山东、河北、河南东北都、苏北北部等黄河下游地带,以及辽宁、吉林、黑龙江三省区,属于一个沿海平原地带。

第四章民族与民族问题第一节民族的形成、发展和消亡教学目的和要求:通过本节课学习,使学生了解民族是一个历史范畴,有其产生、发展与消亡的规律。

教学重点:民族产生的过程和时间,民族发展的动因以及民族发展的基本条件和规律教学难点:民族形成过程的理解,民族同化和民族融合的关系教学方法:讲授、讨论教学课时分配:1学时教学内容:导入:民族是一个历史范畴,是一种普遍的社会现象。

关于什么是民族这个问题,从来就有着各种不同的看法。

人们对民族这种社会现象的认识、对民族概念的认识,是随着社会历史的发展而逐渐形成和逐渐深入的。

今天的这节课,我们就来了解一下,什么是民族,以及民族的形成、发展和消亡的规律。

第一节民族的形成、发展和消亡一、民族的形成(一)民族的概念关于什么是民族这个问题,从来就有着各种不同的看法,在不同的时代和不同的国家都有自己的理解和解释。

例如:古希腊学者最早在《荷马史诗》中使用过“民族”这个词,意思是依靠历史、语言或种族的联系而被视作整体的人群。

1851年,意大利学者马齐提出:民族要有四个统一,即土地、起源、习惯和语言的统一。

1852年,瑞士政治学家布伦奇里在他写的《普通国家法》一书中,就给民族下过这样一个定义:认为民族须具有八种相同的物质,即(其始也同属于一地;同一血统;同其肢体形状;同其语言;同其文字;同其宗教;同其风俗;同其生计,由这八种因素相结合,并传之子孙,久而久之,则成为民族我国的梁启超先生非常赞成他的观点,并把它介绍到中国来。

在我国解放前,最具有代表性的是孙中山先生提出的民族定义,孙中山先生在他的《三民主义》一书中,认为构成民族要有“五种巨大的力”才行。

认为血统、生活、语言、宗教和风俗习惯这五种力,是天然进化而成的,不是用武力征服得来的。

孙中山先生的民族定义,我们称之为五要素说。

孙中山先生的民族定义,在我国的民国时期影响很大。

解放前,我国出版教科书、字典、辞典等,采用的都是孙中山先生的民族定义。

民族理论知识点速记(整理)一、选择题1. 我国的民族构成:我国由56个民族构成,其中汉族人口有11.3亿多人,占全国总人口数的91.59%;其余55个少数民族共一亿多人,占全国总人口数的8.49%,少数民族人口人数最多的三个:壮族、满族、回族。

2. 我国的少数民族人口分布及其特点:各民族大杂居、小聚居,交错居住。

3. 我国的民族自治地方数量:155个。

自治区5个,自治州30个,自治县120个,还有1173个民族乡。

4.中国民族研究的对象:民族和民族问题5. 中国民族理论的特点:科学性、实践性、继承性、创新性。

6.、民族的一般特征:斯大林四个要素(共同语言、共同地域、共同经济生活、共同文化上的共同心理素质);中国共产党的六大特征(共同历史渊源、共同生产方式、共同语言、共同文化、共同风俗习惯、共同心理认知)7.民族的基本属性:自然属性、社会属性、生物属性。

8.民族类型的分类:奴隶制民族、封建主义民族、资本主义民族、社会主义民族。

9.民族识别的重要依据:①民族特征②民族源流③民族意愿10.民族形成的一般规律和特殊规律:一般规律氏族——胞族——部落——部落联盟——民族特殊规律:同源异流异源同流11.民族发展的内容:经济发展、政治发展、文化发展、人口发展。

12.民族发展的基本模式:常态模式、异态模式。

13.民族关系的内容:经济关系、政治关系、思想文化关系。

14.民族关系的表现形式:①有以民族群体相互交往中表现的民族关系;②有以不同民族成员之间相互交往中表现出来的民族关系;③有以国家为依托表现的国与国之间的民族关系;④有以国家与民族地区关系形式表现出来的民族关系15.民族关系的核心问题是民族权益;基本问题是民族利益;关键性问题是民族权力。

16.民族问题的特性:①普遍性②长期性③复杂性④国际性⑤重要性。

17.中国社会主义道路是解决当代中国民族间问题的道路。

18.民族区域自治是我们党解决我国民族问题的基本政策,是符合我国国情的一项基本政治制度。

印度的民族之多,构成之复杂,在世界上是罕见的。

这主要是世界性的民族大迁移,大融合的产物。

约在公元前3000年前,达罗毗荼人就居住在这里。

此后,习惯上称之为雅利安人的游牧部落从西北部迁入;以后又有波斯人、大月氏人、厌哒人等陆续从西北部进入,形成了印度民族的复杂现象。

全国现有几百个民族和部族,其中印度斯坦族人数最多,约占全国人口46.3%,主要分布在北方邦、旁遮普邦、比哈尔邦、拉贾斯坦邦和中央邦等地;次为泰卢固族、马拉地族、泰米尔族、古吉拉特族、坎纳拉族、马拉雅拉姆族、奥里亚族、旁遮普族,孟加拉族等,人口均超过1000万。

全国现有语言和方言1652种,分属四大语系:印欧语系、达罗毗荼语系、汉藏语系、孟达(南亚)语系。

其中使用人数超过1000万的有15种,并被宪法列为主要语言,使用人数占总人口91%的印地语为官方用语。

宗教对印度社会有深刻的影响。

印度教、佛教、耆那教和锡克教都起源于此。

印度教(又称新婆罗门教)信徒占全国人口80%以上。

佛教和耆那教13世纪前流行于印度,后衰落。

目前耆那教仅在古吉拉特邦和拉贾斯坦邦有少量信徒。

佛教则仅在东北部有少量流行。

锡克教流行于旁遮普邦、哈里亚那邦和德里。

伊斯兰教信徒居全国第二位(占人口11%),主要流行于查谟和克什米尔地区,以及阿萨姆、西孟加拉、喀拉拉和比哈尔等邦。

基督教(占人口的3%)流行于那加兰邦和米佐拉姆中央直辖区。

还有少数人信奉犹太教和琐罗亚斯德教(即波斯教)。

社会结构中的一个重要特点是尚存在着等级森严的种姓制度(梵语为瓦尔纳)。

印度的种姓制度由来已久,在雅利安人最早的宗教典籍《梨俱吠陀》中,就出现了4个最初的种姓,即婆罗门(僧侣)、刹帝利(贵族和武士)、吠舍(平民)、首陀罗(奴隶)4个等级。

以后又演变为三大等级,即大体由原来的婆罗门、刹帝利和吠舍所组成的高级种姓;由原首陀罗组成的低等种姓;第三等级是一些没有种姓身份的"贱民",社会地位最低,即所谓不可接触者,为数竟近1亿人,约占全国人口总数1/7。

民族分类标准

民族分类的标准主要有以下三个方面:

1. 共同的历史文化渊源。

这是形成统一多民族国家的基本前提和基础,也是区分不同民族的显著特征之一。

2. 共同的经济生活和文化传统。

这是维系一个民族存在的重要条件之一。

3. 共同的奋斗目标。

这是将各个民族紧密联系在一起的重要纽带之一。

需要注意的是,以上标准并不是绝对的,而是需要根据具体情况进行具体分析。

此外,随着时代的发展和社会变迁,新的民族问题和挑战也可能出现,需要我们不断加强研究和探索,以更好地维护国家的统一和稳定。

民族基本类型

民族自然(或族体)属性、民族社会属性和民主生物属性,是民族作为社会发展中的历史现象、历史发展中的社会现象和人类发展中的种的繁衍现象所具有的基本属性。

人们常常从历史发展的纵向和横向的方面、历时和共时的角度对民族进行分类,以便更好地去认识和把握它。

民族类型的分类,以民族属性和民族特征为基本依据。

从民族自然属性的角度,也就是民族特征发展成熟的程度,可以把民族划分为形成中的民族或形成初期的民族、发展中的民族。

这里的主要衡量标准是民族特征的发育、完备程度。

一般来说,民族特征的发育、完备是与时代发展的进程密切相关的。

所以,古代民族、近代民族、现代民族的划分法,应该说是侧重于民族自然属性角度来说的。

从民族社会属性的角度,也就是民族社会发展程度和社会性质,可以把民族划分为奴隶制民族、封建主义民族、资本主义民族、社会主义民族。

这里的主要衡量标准是民族社会的性质,民族社会的发育程度,是侧重于民族的社会属性上划分的。

当然,无论是侧重于从民族的自然属性角度,还是侧重于从民族的社会属性角度来分类民族,实际上都离不开综合性的因素。

比如,从民族特征的发育角度讲现代民族时,一般所指的是资本主义民族和社会主义民族,反过来,亦然。

民族和它所处的社会发展阶段相适应,分为奴隶制民族、封建主义民族、资本主义民族、社会主义民族等基本历史类型。