七大汽车贴膜质量标准

- 格式:doc

- 大小:11.50 KB

- 文档页数:1

汽车贴膜技师技术手册一、贴膜流程(文)(抽象图)(实体拍照图)二、贴膜技术与技巧1、交车前检验2、排除障碍与附上保护3、施工前准备4、玻璃清洗过程细节(前、侧、三角、后)5、薄膜测量与初裁6、定型技术流程及技巧(干烤、湿烤、拉伸、侧窗)7、定型后精裁(前、后、侧)8、上膜流程与技巧(前、侧、三角、后、天)膜片老化处理9、成品验收10、环境清洁(车间清洁)11、施工避免(灰尘、褶痕、脱胶)12、施工后保养三、专业技师配备1、工具规范2、工具使用3、工具保养4、标准施工服装四、无尘室规划三维图、文、材质、报价二、贴膜技术与技巧1.交车前检验交车检验(16p)(在前面标注一个核心词)1 车主交车2 检查车外玻璃及前挡雨刷车主交付车锁匙,技师将车开入车间检视车辆。

检查车外玻璃部份有无损坏,前档玻璃检查雨刷是否正常。

3 检查车身漆面4 检查轮框漆面检查车身漆面是否有毁损,仔细观察,重点检查检查轮框漆面是否有刮花、脱漆、锈蚀刮花、脱漆、凹陷、锈蚀5 检查皮椅6 检查门板检视车内装潢皮椅部分是否破损,掉件检视车内装潢门板部分是否破损,重点检查门板上2.排除障碍与附上保护3.施工前准备4.玻璃清洗过程细节(前、侧、三角、后)5.薄膜测量与初裁6.定型技术流程及技巧(干烤、湿烤、拉伸、侧窗)7.定型后精裁(前、后、侧)8.成品验收9.环境清洁(车间清洁)10.安装须知施工避免(灰尘、褶痕、脱胶)灰尘来源11.施工后保养三、专业技师配备1、工具规范2、工具使用3、工具保养4、标准施工服装四、无尘室规划三维图、文、材质、报价。

汽车膜是一种广泛应用于汽车玻璃上的保护膜,它可以有效地阻挡紫外线、减少车内温度、提高隐私性、增加安全性等功能。

为了确保汽车膜的质量和性能,有必要对其进行严格的检测。

下面将介绍汽车膜的检测标准,以供参考。

一、外观检测首先,外观是评估汽车膜质量的一个重要指标。

外观检测主要包括以下几个方面:1.1 膜的平整度:检查膜表面是否平整,无气泡、起皱或其他明显缺陷。

1.2 膜的透明度:通过观察膜的透明度来评估其光学性能。

膜应该具有良好的透明度,不应有模糊、浑浊或色差等问题。

1.3 膜的颜色:根据客户需求,检查膜的颜色是否与要求相符,是否均匀一致。

1.4 膜的粘附性:检查膜与玻璃之间的粘附情况,确保膜能够牢固地附着在玻璃上,不易脱落。

二、光学性能检测汽车膜的光学性能对驾驶者和乘客的视野及行车安全有着重要影响。

光学性能检测主要包括以下几个方面:2.1 可见光透过率:测量膜的可见光透过率,即能够通过膜的可见光的比例。

通常要求可见光透过率在合理范围内,以保证驾驶者和乘客的视线清晰。

2.2 紫外线阻挡率:测量膜对紫外线的阻挡效果,以评估其对皮肤的保护作用。

一般要求紫外线阻挡率在90%以上。

2.3 红外线阻挡率:测量膜对红外线的阻挡效果,以评估其降温效果。

一般要求红外线阻挡率在80%以上。

三、力学性能检测力学性能检测是评估汽车膜强度和耐久性的重要手段。

力学性能检测主要包括以下几个方面:3.1 膜的抗拉强度:测量膜在拉力作用下的抗拉能力,以评估其强度和耐久性。

3.2 膜的撕裂强度:测量膜在受到撕裂作用下的抗撕裂能力,以评估其耐久性。

3.3 膜的划痕抗性:检查膜表面是否容易被划伤,以评估其抗划痕性能。

3.4 膜的耐候性:将膜暴露在恶劣的气候条件下,如高温、阳光等,观察其性能变化,以评估其耐久性。

四、环保性能检测汽车膜的环保性能也是值得关注的一点。

环保性能检测主要包括以下几个方面:4.1 含铅量检测:检测膜中是否含有铅等有害物质,以保证产品的环保性。

汽车膜参数解读

汽车膜是一种应用广泛的汽车用品,它有不同的参数,下面是对这些参数进行解读:

1. 透光率:指的是汽车膜的透光程度,一般是以百分比表示,透光率越高,越容易透过光线,反之透光率越低,遮阳效果越好。

2. 防紫外线:指的是汽车膜对紫外线的防护能力,一般用百分比表示,越高代表防护能力越强。

3. 红外线防护:指的是汽车膜对红外线的防护能力,也是以百分比表示,越高代表防护能力越强。

4. 厚度:指的是汽车膜的厚度,一般用单位微米表示,厚度越高,抗磨损性越好。

5. 贴合度:指的是汽车膜与车窗的紧密程度,贴合度越高,遮阳效果越好。

6. 色差:指的是汽车膜的颜色与车窗玻璃颜色的差异,一般要求尽量小。

综合上面的参数,我们可以选择适合自己的汽车膜,让汽车不仅更具美感,还能更好地保护车内人员。

- 1 -。

1、为什么隔热膜会隔热呢?答:隔热膜中的隔热层是将镍、银等分子通过溅射的方法涂布在安全基层上,这些金属层会有选择性将阳光中的各种热能源,包括红外线、可见光和紫外线热能反射回去。

从而起到隔热作用。

2、怎么判断隔热膜是否隔热?答:隔热膜的隔热途径只有反射和吸收二种,以反射为隔热方式的膜是真正意义上的隔热膜。

可以做个简单的试验:在同一的热源体前,把贴有不同膜的玻璃板置于10公分处测试,在相同时间内,能明显隔断热辐射且膜层升温慢的膜就是测试组里隔热最好的膜。

3、如何选购汽车膜?答:1、捆绑赠送膜不要;2、同品牌超低价位不要;3、不选小店施工;4、新概念膜慎选。

4、国内市场吸热型隔热膜和反射型隔热膜的现状怎么样?答:车主在这方面存在较大的误区,对吸热型隔热膜和反射型隔热膜优劣缺乏专业知识。

吸热型隔热膜主要是在胶中加入吸热的化学品,以在短时间内产生优异的隔热效果,饱合之后会产生二次辐射,远红外线对人体的危害更为严重;不具光谱选择性:高透光的同时不会阻隔大部分热量;隔热性能提高的同时又会影响可见光的穿透;演示时具隐蔽性,因短暂的热量不会暴露其缺陷,以达到蒙蔽消费者的目的。

隔热膜的隔热途径只有反射和吸收二种,靠反射隔热的膜是真正意义上的隔热膜。

目前隔热膜市场有吸热型隔热膜冠以新技术或新概念进行炒作,市场混乱,消费者要慎选。

5、国际市场吸热型隔热膜和反射型隔热膜的状况怎么样?答:吸热型隔热膜已淘汰。

6、如何区别吸热膜和反射膜?答:1、反射法测试,由于反射型隔热膜是通过金属分子涂层反射红外线、可见光达到隔热效果,将贴有反射型隔热膜的玻璃放在测试的热源前,然后转动玻璃的角度,同时用脸部去感受,能明显感到玻璃能将热量反射到脸部;同样,换成吸热型的隔热膜,同样方法测试,则感受不到有热量被反射过来,且膜面温度极高。

2、除胶测试法,吸热型隔热膜是利用吸热胶吸热来隔热,可以通过去除胶的方法鉴别,各取一块隔热膜,用酒精、化油器清洗剂、柏油清洗剂或者专业的除胶剂将隔热膜的胶层清除,然后进行测试,发现隔热性能不复存在,则可以判断吸热型隔热膜。

贴膜的验收标准

1,材料是否正确

2,前挡风玻璃折痕不超过1个(包括1个)位置一般在两边或角落(离边不超过10厘米,折痕不超过5厘米)后挡风玻璃折痕不超过2个(包括2个)位置一般在两边或角部(离边不超过15厘米,折痕不超过5厘米)侧窗太阳膜折痕不超过1个(包括1个)位置一般在角或边部(离边不超过2厘米侧痕长不超过3厘米),各车窗玻璃太阳膜中间位置不允许有折痕。

3,侧面玻璃上端膜裁切平直,升到顶部不能漏光,侧面玻璃两侧不能漏光(膜在胶条以外有光线透过为光)

4,侧窗上端载膜口平直,顶部不能漏光,侧面玻璃两侧不能漏光(漏光即:膜在胶条以外与光线透过为漏光)

5,贴前,后挡膜时,膜离窗边玻璃印刷黑点的最大距离正负不超过0。

5厘米(即不压黑点)

6,贴膜处玻璃胶条与门框内饰不能有新的划伤。

7,玻璃贴膜后各车窗玻璃的尘点数不能超过15个,且不能在玻璃中间。

8,威固太阳膜,因有7层金属,在烤膜的时候可能会出现金属虚印,但位置一般在边部(15厘米),中间位置不允许出现。

9,贴膜是高风险的技术服务项目,因技术水平和玻璃的缺陷,特性存在玻璃爆破的可能,如果在装贴中贴膜原因出现玻璃爆破的现象,属正常技术事故,玻璃在出现破碎后,车主有义务出据车辆相关保险手续,并协助索赔事宜。

10,验收标准事项和约定:

(1)贴膜验收后如属玻璃破碎问题本公司不承担赔偿责任。

(2)认真仔细地清捡好工具,不要把工具遗失在车上。

(3)认真仔细地做车内,外卫生,并把车主物品还原(注:顾客贵重物品请随身携带)

(4)一定要告诉车主24小时内不要升降车窗,因为太阳膜才贴

好,胶层还没有完全与玻璃粘固,没有气泡方可动玻璃,24小时后须来检查并刮水一次为宜。

汽车膜是汽车用品中的一种常见材料,它可以降低车内温度、隔离紫外线、增加隐私等作用。

然而,汽车膜质量的好坏对于其功能的发挥和使用寿命有着决定性的影响,因此需要对汽车膜进行检测,以确保其符合相关标准和质量要求。

一、汽车膜的基本要求汽车膜主要有以下基本要求:1. 紫外线阻隔能力:汽车膜必须具备一定的紫外线阻隔能力,以保护人体和车内物品不受紫外线伤害。

2. 热辐射阻隔能力:汽车膜必须具备一定的热辐射阻隔能力,以降低车内温度,提高舒适性。

3. 光透过率:汽车膜的光透过率应该符合国家相关标准,以确保司机和乘客在行驶中有足够的视野。

4. 贴附性:汽车膜的贴附性应该良好,能够牢固地粘附在车窗玻璃上,不易脱落。

5. 耐久性:汽车膜应该具备一定的耐久性,能够在使用过程中不易脱色、开裂等。

二、汽车膜的检测标准为了确保汽车膜符合基本要求,需要进行相关的检测。

目前,国内外对汽车膜的检测标准如下:1. 光透过率检测标准根据国家标准《汽车用透明玻璃和太阳能控制玻璃》(GB 15763.2-2005),汽车膜的光透过率不能低于70%。

检测方法可以采用专业的光谱分析仪进行测量。

2. 紫外线阻隔能力检测标准根据国家标准《汽车用透明玻璃和太阳能控制玻璃》(GB 15763.2-2005),汽车膜的紫外线阻隔率应不低于90%。

检测方法主要采用紫外线分光光度计进行测量。

3. 热辐射阻隔能力检测标准热辐射阻隔能力是衡量汽车膜效果的重要指标之一。

目前国内外常用的检测方法有:红外光谱法、热成像法、热传导法、瞬态热阻法等,其中以红外光谱法为最常用。

国家标准《汽车用透明玻璃和太阳能控制玻璃》(GB 15763.2-2005)规定,汽车膜的总能量反射率应不低于45%,总能量吸收率应不低于20%。

4. 贴附性检测标准贴附性是衡量汽车膜质量的重要指标之一,直接影响其使用寿命和效果。

汽车膜的贴附性检测可以采用手工剥离法、压敏胶粘力法等方法进行。

其中,手工剥离法是目前国内最常用的方法,该方法的具体步骤如下:①将汽车膜贴在平滑的玻璃上。

防爆膜国家标准解读《机动车运行安全技术条件》。

其中第11条规定:机动车驾驶室必须保证前方视野和侧方视野,前风窗玻璃及风窗以外玻璃用于驾驶员视区部位的可见光透射化不允许小于70%。

所有车窗不允许张贴反光遮阳膜。

所有出租车与私家车都适用这一条款规定。

这一项规定也保障了车主行车安全,也给了车主一个标准去选择防爆膜。

2004年颁布实施的GB7258-2004《机动车运行安全技术条件》上有明确规定:“机动车驾驶室必须保证驾驶员的前方视野和侧方视野,前风窗玻璃及风窗以外玻璃用于驾驶员视区部位的可见光透射比,不允许小于70%。

所有车窗玻璃不允许张贴镜面反光遮阳膜。

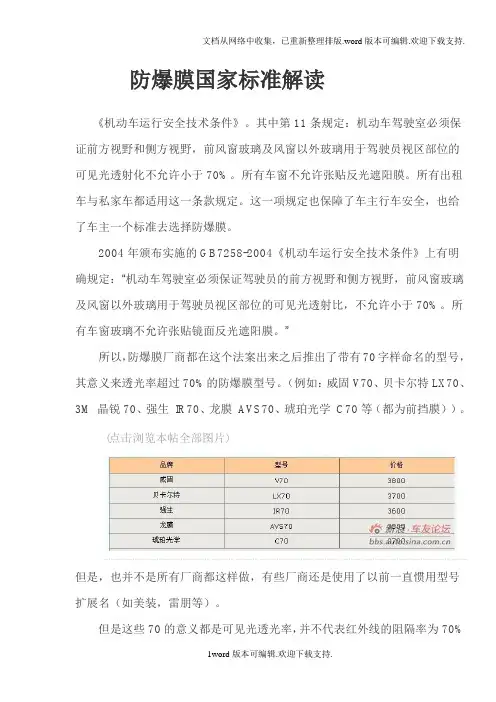

”所以,防爆膜厂商都在这个法案出来之后推出了带有70字样命名的型号,其意义来透光率超过70%的防爆膜型号。

(例如:威固V70、贝卡尔特LX70、3M 晶锐70、强生IR70、龙膜AVS70、琥珀光学C70等(都为前挡膜))。

(点击浏览本帖全部图片)但是,也并不是所有厂商都这样做,有些厂商还是使用了以前一直惯用型号扩展名(如美装,雷朋等)。

但是这些70的意义都是可见光透光率,并不代表红外线的阻隔率为70%(红外线阻隔率不代表总能量阻隔率)。

所以各位车主在选购的时候一定要注意,而且各家防爆膜实现阻隔热能的方式不同,有吸收型,有反射性的。

对于这种识别可以在店面的展示台上使用红外线灯对样品照射,5分钟后感觉膜的温度,温度高的是吸热型,低的是反射型。

现在贴膜都讲究透光率达到70%以上,这样才是对车主行车安全的一个保障,因为透光率高,投入的成本都比较高,所以,一般侧当都不会有这么高的透光率,所以大家可以观察商家提供膜的透光率,如果少过70%,很有可能是侧档膜,就算不是,为了行车安全,车主最好还是不要选择。

可见光透光率:既是肉眼可见的光线透过防爆膜之后的光线强度,这个参数表明了这个防爆膜的清晰度,透光率越高,清晰度越高。

红外线的阻隔率:既是太阳产生的红外线透过防爆膜之后的能量强度与未穿透防爆膜的红外线能量强度之比,为红外线阻隔率,阻隔率越高,代表防爆膜的隔热性越好。

汽车漆面国家标准解读汽车漆面国家标准解读导读:汽车漆面质量直接影响到车辆的整体外观和保值程度。

为了确保车辆漆面质量的标准化和保证消费者的权益,国家对于汽车漆面制定了一系列标准。

本文将对汽车漆面国家标准进行解读,从颜色、光泽、保养等多个方面详细分析,并分享个人观点和理解。

一、国家标准的重要性1. 统一标准:国家标准的制定可以对汽车漆面进行统一规范,确保不同车型、不同厂家的漆面质量具备一致性。

这为消费者的购车决策提供了更明确的参考依据。

2. 保证质量:国家标准对于汽车漆面的颜色、光泽、附着力等关键指标进行了规定和要求,是保证汽车漆面质量不偏离标准的重要手段,也有助于生产企业提高产品质量。

二、颜色标准1. 颜色要求:国家标准对汽车漆面的颜色进行了严格规定,包括颜色的色度、色彩均匀度和颜色稳定性等指标。

这些要求可以保证相同车型的不同车辆的颜色完全一致,消除色差对于整体视觉效果的影响。

2. 随时间变化:国家标准对于汽车漆面颜色的变化也有一定要求,主要考虑阳光、雨水、酸雨等外界环境对漆面颜色的影响。

这样可以确保汽车漆面在一定时间内不会出现显著变色,保持外观的稳定性。

三、光泽标准1. 光泽度要求:国家标准对汽车漆面的光泽度进行了标准化规定,以确保整车外观的高质感。

标准中规定了光泽度的测量方法和最小要求,供生产企业进行质检和消费者进行评估。

2. 表面平整度:国家标准还要求汽车漆面的表面要光滑、平整,不得出现凹凸、气泡等缺陷。

这是光泽度的重要前提,保证了漆面的观感和触感一致。

四、保养标准1. 清洁保养:国家标准中对于汽车漆面的清洁保养进行了详细规定,包括清洁剂的选择、清洗方法以及防止划伤的注意事项等。

这些规定有助于车主正确保养汽车漆面,延长其使用寿命。

2. 防腐蚀:国家标准对汽车漆面的防腐蚀要求也进行了明确规定。

这包括漆面材料的应用、防腐蚀性能的测试等。

遵循标准的情况下,汽车漆面可以有效抵御化学物质、气候等对其腐蚀的侵害。

汽车漆面的国标1. 引言汽车漆面的国标是指对汽车漆面质量进行评定和检测的标准,旨在确保汽车漆面的质量达到一定的标准,保护消费者权益,提高汽车行业的发展水平。

本文将详细介绍汽车漆面国标的制定背景、内容和对行业的影响。

2. 制定背景随着我国汽车工业的快速发展,消费者对于汽车外观质量要求也越来越高。

然而,在过去,由于缺乏统一的标准和监管机制,市场上存在着许多质量不合格或不达标的汽车漆面产品。

这些低质量产品不仅影响了消费者购买体验,还对整个汽车行业造成了严重损害。

为了解决这一问题,我国开始着手制定统一的汽车漆面国标。

经过多方研究和讨论,相关部门于XXXX年正式发布了《汽车漆面国家标准》(以下简称“国标”),为整个行业树立了统一而严格的质量要求。

3. 国标内容3.1 涂层厚度国标规定了汽车漆面涂层的厚度要求。

涂层厚度是指在特定区域内的漆膜厚度,它直接影响到漆面的耐久性和外观效果。

国标要求不同部位的涂层厚度应满足相应的要求,以确保汽车漆面在使用过程中不易剥落和褪色。

3.2 色差国标对汽车漆面的色差进行了明确规定。

色差是指实际颜色与标准颜色之间的差异程度,它是评价漆面外观质量的重要指标。

国标要求汽车漆面在不同光照条件下,颜色与标准颜色之间的差异应控制在一定范围内,以确保汽车外观整体一致性。

3.3 光泽度光泽度是评价汽车漆面光亮程度的指标,也是消费者选择汽车时常考虑的因素之一。

国标规定了不同部位的光泽度要求,以确保整个汽车表面呈现出统一而美观的外观效果。

3.4 抗划伤性能抗划伤性能是指汽车漆面对划伤的抵抗能力。

国标要求汽车漆面应具有一定的抗划伤性能,以防止日常使用中产生的划痕对漆面造成损害。

3.5 耐候性耐候性是指汽车漆面在不同气候条件下的耐久性能。

国标规定了汽车漆面在高温、低温、湿度等条件下应具备一定的耐候性,以保证汽车外观长时间保持良好。

4. 对行业的影响汽车漆面国标的发布对整个行业产生了积极影响。

首先,国标明确了汽车漆面质量要求,提高了整个行业的标准化水平。

汽车漆面膜质量标准

汽车漆面膜的质量标准主要涵盖以下几个方面:

1.厚度:汽车漆面的厚度一般在120至180微米之间,对于最便宜的纯入门经

济型微型车(裸车价低于5万元),漆面最薄不能低于90微米;而对于高于5万元的任何车型,漆面最薄不能低于120微米。

尽管有个别进口豪车的漆面厚度可能超过200微米,但过厚的漆面并无必要。

2.硬度:汽车漆面的莫氏硬度通常为0.4~0.6,相当于2~4H铅笔芯的硬度。

3.耐腐蚀性:漆面应具有良好的耐腐蚀性能,能够抵抗常见的腐蚀因素,如酸雨、

盐分等。

4.光泽度:漆面应具有持久的光泽度,能够保持车辆外观的亮丽。

5.附着力:漆面膜与汽车漆面之间的附着力应足够强,不易脱落或产生气泡。

贴膜质量管理制度范本第一章总则第一条为了规范贴膜产品的质量管理,确保产品质量稳定和一致性,制定本管理制度。

第二条本制度适用于公司生产的所有贴膜产品,所有相关部门和人员必须严格执行本制度。

第三条公司严格执行国家相关标准和法律法规,严格把控产品质量,保障消费者的合法权益。

第四条公司建立完善的质量管理组织和质量管理体系,明确质量管理的职责、权限和管理程序。

第五条公司质量管理体系的主要内容包括:质量政策、质量目标、质量管理组织、质量管理程序、质量控制点、质量管理工具和方法、质量管理评审、质量改进、质量管理文件。

第六条公司建立健全的质量保证体系,包括原材料采购、生产加工、成品检验等环节的质量控制和质量保证措施。

第七条公司开展质量管理体系持续改进活动,不断提高产品质量管理水平和质量绩效。

第八条公司为了保证产品质量,建立了一套完善的不合格产品处理流程,及时发现并消除质量问题。

第九条公司设立质量投诉部门,接受用户的质量反馈,并按照相关程序做出处理和回复。

第十条公司依法对产品质量负责,负责人必须严格执行质量管理制度,确保产品质量符合国家标准。

第二章质量管理体系第十一条公司建立并实施了ISO9001质量管理体系,并取得了相关的认证文件。

第十二条公司建立了完整的质量管理组织,明确了质量管理人员的职责和权利。

第十三条公司质量管理体系包括以下几个方面:质量方针、质量目标、质量责任、质量管理体系文件、质量管理程序、质量管理评审、质量改进、质量教育与培训、质量目标,质量绩效。

第十四条公司建立了质量管理程序文件,对产品的设计开发、原材料采购、生产制造、成品检验等环节进行规范和管理。

第十五条公司不断完善质量管理体系文件,并根据相关法规和标准进行修订。

第十六条公司在质量管理体系文件中规定了质量控制点,明确了质量控制点的设置、监控和确认程序。

第十七条公司建立了完善的质量管理档案,对生产过程进行全程记录和留存,确保产品质量可追溯。

第十八条公司进行质量管理评审,定期对质量管理体系进行评估和审核,及时发现问题并进行改进。

汽车贴膜标准工艺流程一、开膜(裁膜)侧门窗顶部裁膜尺寸要大于原车窗玻璃边缘尺寸5CM,左右两边要大于原车玻璃边缘尺寸0.25CM。

底部在上膜时预留1~1.5CM的余量。

确定侧门窗玻璃要定型烤膜时,裁膜一定要选择竖裁(车款有帕萨特、北京现代、广本3.0等)二、窗门玻璃密封条的清洁窗门玻璃密封条有两种类型:胶边和毛边。

胶边的两种清洁方法:1、用吹气风枪吹出藏于密封槽内的砂粒,杂物。

2、向密封槽内喷洒适量的清水,用直柄塑料刮板直接清理内槽(注意:刮板要包覆一层擦蜡纸,一个方向不要来回擦拭,以免砂粒污垢粘附于擦蜡纸后又被带回槽内,每刮一次要变换擦蜡纸的清洁面)。

毛边的两种清洁方法:1、用2CM宽的美纹纸贴住密封槽边上的内毡毛。

2、喷壶嘴调至最小出水量喷洒少量清水在毡毛上,使毡毛稍微湿润,粘住毛体。

三、侧门玻璃的清洁1、清洁外侧风挡玻璃在外侧玻璃上喷洒清水,用手摸抹一遍,因为人手的敏感度最强,能感触到稍大的尘粒,遇到粘附较牢的污垢可用钢片刮刀清除,其他部位用擦蜡纸清理。

2、清洁内侧风档玻璃挡风玻璃的内侧面为真正的贴膜面,清洁一定要彻底,应按下列要求反复清洁:在座椅上套上胶袋护套,原车地毡上铺垫胶垫,对车厢内部空间喷洒细微的水雾,使空气中的尘埃沉聚下来,减少座椅和地板扬尘。

在玻璃上喷洒清水,然后用手摸抹,检查和剔除稍大的尘粒,对于粘附得较牢的污垢和丝下的贴物残胶可用钢片刮刀去除用硬质的直柄塑料刮板自上而下,由中间向两边清除玻璃上的灰尘,每刮扫一次必须用干净的擦蜡纸去除刮板上的污物。

整幅玻璃每刮扫一遍,要用清水喷洒一次,最后用刮板刮除积水,确认玻璃已十分光滑干净,“一尘不染”时才可转入贴膜四、定型和修边除个别车款,侧窗太阳膜基本上不需要加热预定型,可直接覆在外侧玻璃上压刮定型,利用原玻璃顶部边缘作实际尺寸裁切太阳膜,修边准确,将膜要贴合玻璃底部的尺寸加1CM,然后往下移动太阳膜,使最上部膜边与玻璃顶部边缘留空0.3CM。

涂装检验作业指导书涂装车身漆膜检验标准文件编号版本第一版生效日期2012-5-231 范围本文件规定了涂装后车身的验收条件、漆膜涂层A、B、C、D区域划分和验收方法。

本文件适用于电动车。

2 验收条件2.1 验收区域验收区域的照度为800~1500lx,均匀照射,采用带反射板自然纯正色日光灯照明。

2.2 验收人员验收人员辨色力正常,视力为1.0以上(含校正后),验收人员应具有较丰富的涂装检验知识和实践经验,了解涂装工艺规程及技术要求。

2.3 测试方法除仪器测定外,目测点到被验收面的距离为(0.4~1.0)m,目测角度在被验收面的任一方向。

3 A区划分及要求3.1 A区域划分3.1.1 侧表面车身左右外侧表面(含车门底边)(红色标注)以上至流水槽上边沿区和车身顶盖前挡风玻璃左右侧200mm宽的区域表面以及左右前翼子板各外表面,见图1所示红色框部分。

共12页第1页A区域图1 A区域标记处数更改依据签字日期编制(日期)审核(日期)会签(日期)批准(日期)涂装检验作业指导书涂装车身漆膜检验标准文件编号版本 第一版 生效日期2012-5-233.1.2车身前机盖及顶盖表面车身前机盖外表面区域和前挡风玻璃上沿至顶盖区域外表面200mm 区域,见图2所示红色框区域内。

图23.1.3后盖外表面及顶盖后表面后盖外表面(含后盖底边)以上至流水槽上边沿区域见图3所示红色框范围内。

图3 A 区域3.2 A 区外观要求3.2.1 不允许有能识别的补漆痕。

3.2.2 不允许有砂纸纹存在,不允许有针孔、流痕存在。

3.2.3 不允许有露底、起泡、剥落、碰划伤、水印等缺陷。

A 区域A 区域A区域共12页 第2页4.1.1 车身外侧表面下部车身外侧表面下部200mm 以下部位和左右门槛外表面,见图4所示红框线内。

图4 B 区域标记 处数 更改依据签字 日期编制(日期) 审核(日期)会签(日期)批准(日期)B 区域B 区域此为后牌照位外侧下200mm涂装检验作业指导书涂装车身漆膜检验标准文件编号版本 第一版 生效日期2012-5-234.1.2车顶盖除A 区(外沿宽200mm 范围为A 区)以外的区域车顶盖除A 区以外的区域,见图5所示红色框线内:图5 B 区域4.1.3左右车门上部可视区域及车身门框非内饰安装部位,见图6红色框线内:图6 B 区域4.2 B 区外观:4.2.1 不允许有露底、起泡、剥落、碰划伤、水印。

汽车贴膜间规章制度第一章:总则第一条为了规范汽车贴膜行为,维护驾驶安全和公共秩序,制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于所有在市内行驶的机动车。

第三条汽车贴膜应当符合国家有关规定,并经市交通管理部门审核认可后方可施行。

第四条机动车所有人负有对其车辆进行定期检查,确保汽车贴膜符合相关标准。

第五条禁止未经许可擅自进行汽车贴膜行为。

第六条对违反本规章制度的行为将依法予以处罚。

第七条市交通管理部门负责本规章制度的解释和执行。

第二章:汽车贴膜的要求第八条汽车贴膜应当选择具有资质的专业公司进行施工。

第九条汽车贴膜应当选用符合国家标准的环保材料。

第十条汽车贴膜应当符合国家规定的透光率标准。

第十一条汽车贴膜应当具有抗紫外线、耐高温、防爆等功能。

第十二条汽车贴膜施工前应当对车身进行清洁处理,确保贴膜效果。

第十三条汽车贴膜施工后应当经过专业人员检测,确保贴膜质量。

第十四条汽车贴膜应当采取防伪措施,避免假冒伪劣产品。

第三章:汽车贴膜的管理第十五条机动车所有人应当配合市交通管理部门对汽车贴膜进行监督检查。

第十六条市交通管理部门应当建立汽车贴膜档案,记录每辆机动车的贴膜情况。

第十七条对于违反本规章制度的车辆,市交通管理部门有权责令其更换合格的汽车贴膜。

第十八条对于违反本规章制度的公司,市交通管理部门有权暂停其从事汽车贴膜业务。

第十九条市交通管理部门应当加强对汽车贴膜行业的监督管理,发现并处理违规行为。

第四章:违规处理第二十条对于违反汽车贴膜规章制度的行为,将依法予以处罚。

第二十一条对于涉嫌制假售假的公司,将依法查处,涉嫌犯罪的将移交司法机关处理。

第二十二条对于严重违规的机动车所有人,将暂扣其机动车驾驶证,并限期更换合格车身膜。

第五章:附则第二十三条本规章制度自颁布之日起开始实施。

第二十四条其他涉及汽车贴膜的规定,在与本规章制度不符时,以本规章制度为准。

第二十五条本规章制度由市交通管理部门负责解释。

以上为汽车贴膜规章制度,违者必究。

1.不允许出现折痕:贴隐形车衣(漆面保护膜)用的是塑料刮板,只要施工手艺不是很差,普通折痕还是很难出现的,可是在检测时仍是要看看贴膜后是否平坦,如果平坦那么就行了。

2.不允许出现划痕:隐形车衣(漆面保护膜)是以掩盖划痕、避免划痕为主要目的而存在的,而如果隐形车衣(漆面保护膜)呈现划痕,那就是不符合验收标准的,在施工完毕后能够要关注划痕问题。

3.不允许出现气泡:车的面积很大,所以如果有气泡残留物会导致难以去除,一般及时检测和及时处理,现场验收,确保"膜"表面是否有气泡问题。

4.脏点的出现:在一定的直径范围内不允许出现3个以上的脏点,贴隐形车衣(漆面保护膜)前要仔细洗车。

施工店的环境必须进行除尘处理,以减少脏点的出现。

5.减少水泡:在一定的直径范围内不超过3个水泡,小水泡不超过5个。

不像气泡,水泡可以消失,但不会太多,也不会太明显,否则,它可能会留下痕迹。

6.包边必须全面:包边与边缘的距离控制在范围以内,合适的包边距离可以保证膜牢固,太长或者太短都不好,包边是否全面还是很容易判断的,在一些边缘可以看到,比如大灯周围。

汽车贴膜基础知识(贴膜必读)-----琥珀光学纳米陶瓷汽车隔热膜一、汽车贴膜的作用(1)创造最佳美感。

当您羡慕高档进口轿车玻璃颜色的美感时,防暴太阳膜能让这种美在您的爱车成为现实。

(2)提高防暴性能。

汽车防暴太阳膜可以提升意外发生时汽车的安全水平,使汽车玻璃破碎可能性降到最低,最大限度地避免意外事故对乘员的伤害。

(3)提高空调效能。

汽车防暴太阳膜的隔热率可达50%-95%,有效地降低汽车空调的使用,节省燃油,提高空调效率。

(4)抵御有害紫外线。

紫外线辐射具有杀菌作用,但对人的肌肤也具有侵害力,对于乘员来说,长时间乘车时,人体基本上处于静止状态,此时更易爱到紫外线伤害,造成皮肤疾病。

防晒太阳膜可有效阻挡紫外线,保护您的肌肤。

(5)保证乘车隐密性。

如果您是重视隐私权的人,防晒太阳膜单向透视性为您阻绝平凡的眼光汽车贴膜的厚度 1.0mil(密尔)为汽车节能膜琥珀光学纳米陶瓷隔热膜 1.5mil (密尔)为汽车汽车安全贴膜范畴 1.0密尔的膜最好直接干烤,1.5密尔的膜即可干烤,又可湿烤。

二、汽车贴膜时的注意事项据汽车用品之家专家介绍,汽车贴膜不光要选择好的车膜,在贴膜过程中还要在具体操作时要注意以下几个方面:1、贴太阳膜的场地必须保持环境清洁,尽量不要使用电风扇,更不要在路边施工。

2、车窗玻璃必须绝对清洁干净,要做到反复清洗,如果玻璃上残留有尘粒时,将会严重影响太阳膜的粘附力和清晰度。

3、太阳膜仅贴于玻璃的内侧。

4、曲面的预定型将太阳膜贴于平面的侧窗玻璃上并不难,但是贴于曲面的前后挡风玻璃上则技术要求很高,一般是利用该前后挡风玻璃的外侧面为模型,对太阳膜进行加热预定型。

预定型的方法是将太阳膜的保护膜朝外,铺于曲面玻璃的外侧,在太阳膜和玻璃之间洒上水,采用温度可调的电吹风对太阳膜进行加热,一边加热一边用塑料刮刀挤压玻璃上的气泡和水,使太阳膜变形,直至与玻璃的曲面完全吻合。

需要特别留意的是,加热要均匀,不要过份集中,否则温度太高有可能造成玻璃开裂。

汽车贴膜10大品牌排名排行榜小时候新书会给它包书皮,手机会用手机套,买了新车肯定要给爱车贴膜。

基本所有的车主都会在夏天的时候给自己的爱车贴膜,那么现在贴膜市场也是鱼龙混杂,各种膜都有,优劣质的。

那么哪种品牌的汽车贴膜最实用呢?下面一起来看看吧。

汽车贴膜10大品牌排行榜排行第一的美基,这款产品膜目前销量最高,质量也是很好的,防爆、防晒等性能都很高,价格相对适中,颜色的话选择性也很强,相对于其他品牌膜,我觉得这款的性价比最高。

一般价格在3000元左右。

排名第二龙膜,这款产品膜品牌影响度比较高,质量也很不错,不过在一开始由于价格稍贵所以导致销路不是很好,代理商也不多,但现在也进行了一系列调整,目前市场价2500-3000元左右。

第三3M,这款膜的样式较少,但是效果也很好,过滤紫外线这些功能很强,不过现在市场上流通的假货太多了,真的国际品牌,真货难求,目前市场价格2000-3000元左右。

第四威固,现在市场上流通量也很大,但是价格比较贵,性价比还好,因为他的效果还不错,隔热抗紫外线这些都很好,不过他的质地比较柔一点,抗划不多强。

市场上假货也比较多,目前价格在4000元以上。

第五是联邦,品牌影响力不够大,进入市场时间比较晚,份额相对较少,不过它的氧化物隔热效果很好,价格的话在3000到4000之间。

美国贝夫排名第六,抢占中国市场实践也比较晚,国内知名度不够高,但是价格却很便宜,而且性能也很好,性价比很高。

价格的话一般在1500到2000之间。

第七贝卡尔特,这款产品里面所含的种类比较多,水晶、钻石等等,一般价位在两三千左右。

第八强生,质地较硬,抗划性很好,比较受到用户喜欢,但是目前市场上假货横行,连防伪标识都能仿,而且很难辨认。

目前市场价一般在2000左右。

第九是雷朋,质量和性价比都很高,用户也比较多,不过和强生一样假货横行,真货寥寥无几,一般只有授权店才有售卖。

市场价:2300元左右。

第十的话是琥珀光学,由于它用光学原理隔热隔紫外线,所以它的膜容易发生氧化,同时也阻挡了电子信号。

七大汽车贴膜质量标准

1、透光度和明晰性:

这是车用膜中关乎行车安全最重要的功能,高级VSK汽车贴膜无论色彩深浅,透光功能均杰出。

在夜间、雨天也能坚持杰出视野,确保行车安全。

曩昔许多运用的太阳纸,大多是色彩很深,透光度很低,通常在20%以下,乃至更低,贴上膜后整个窗黑乎乎的一片,必须在侧窗膜上一个孔来看后视镜。

在阳光很强时两边窗还略能看到外面的景象,一到光线较暗的阴雨天或夜晚,两边窗则成为一片盲区,啥也看不见了,这对行车安满是适当风险的。

2、隔热功能:

汽车贴膜的首要功能即是隔热,隔热功能不仅是评估一个隔热膜好坏的首要规范,一起也是决议价钱凹凸的要害。

但隔热性与透光度是对对立体,两者都做到相对的高度是评估膜好坏的最重要规范,这规范首要表如今前档膜的比拟上。

要知道膜的隔热效果,能够用直观的办法来判别,即是用贴了膜的玻璃挡住太阳或在碘钨灯下照耀,用脸或手去感受一下其隔热效果。

注意,当前市面上有些测验隔热数据的机器,因为简直都是对红外线定点波段的测验,数据并不精确,有些数据很高,却没啥隔热效果,消费者最佳仍是信任自个肌肤的感受。

3、防爆功能:

这也是触及安全的又一重要功能。

通常或残次汽车贴膜的原料与好的汽车贴膜不一样,其膜片很薄,手感发软,缺少满足的耐性,不耐紫外线照耀,易老化发脆,当遇意外磕碰或外物冲击时,膜片很易开裂不能把玻璃粘牢在一起。

而好的汽车贴膜是由特别聚脂膜做基材,膜自身有很强的耐性,增强玻璃刹那间抗击打强度,并合作特别的压力灵敏胶,当玻璃遇到意外磕碰时,玻璃决裂后被膜粘牢不会飞溅伤人。

4、紫外线隔绝功能:

如今的汽车贴膜紫外线隔绝率通常都有95%以上。

紫外线隔绝能够有用防止车内物品褪色老化,防止肌肤被灼伤、晒黑。

5、手感及耐磨性:

汽车贴膜手感扎实滑润,好的汽车贴膜外表通过硬化处置,长期运用不易划伤外表。

等级低膜手感薄而脆,简单被刮伤,令膜面不明晰。

6、前挡与侧档玻璃用膜的差异

前风挡玻璃专用隔热膜与一般侧档玻璃用膜不行混用,前挡膜具有高明晰度。

隔热率高的前档膜可作为侧档膜运用,但侧档膜不能作为前档膜运用。

为确保贴膜质量,最佳有专业操作车间贴膜,防止尘埃等杂物影响贴膜的质量。

7、色彩:

VSK汽车贴膜通常是选用本体渗染和溅射金属上色的办法则膜有色彩,本体渗染使膜有色彩的称自然色膜,溅射金属使膜具有金属色的称为金属膜,选用这两种办法上色的膜是不易褪色的,尤其是金属膜。

但市场上许多等级低残次膜,大多选用粘胶上色的办法来上色,那即是在粘胶中参加颜料,然后涂在无色通明基材上使膜有色彩,称染色膜。

这种汽车贴膜靠色彩的深浅来隔热,隔热效果差,不耐晒很易褪色,褪色后不再有任何隔热效果。

区别这些不一样上色办法的汽车贴膜,只需在膜的粘贴面喷些化油器清洗剂就可令其掉色。