工程质量、安全事故性质分类表

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:2

工程质量事故分类标准工程质量事故是指在工程建设和运营过程中,由于设计、施工、材料、设备、管理等方面存在缺陷或失误,导致工程质量不符合规定标准,甚至造成人身伤亡、财产损失等严重后果的事件。

为了更好地对工程质量事故进行管理和预防,需要对其进行分类标准,以便进行有效的监管和控制。

一、按照事故发生的原因分类。

1. 设计原因,包括设计方案不合理、设计计算错误、设计图纸错误等导致的事故。

2. 施工原因,包括施工工艺不合理、施工操作失误、施工质量不过关等导致的事故。

3. 材料原因,包括材料质量不合格、材料使用不当等导致的事故。

4. 设备原因,包括设备故障、设备操作不当等导致的事故。

5. 管理原因,包括施工管理不到位、监理不力、安全管理不到位等导致的事故。

二、按照事故造成的后果分类。

1. 人身伤亡事故,指工程质量事故导致人员伤亡的事件,包括轻伤、重伤甚至死亡。

2. 财产损失事故,指工程质量事故导致工程设施、设备、材料等财产损失的事件,包括直接经济损失和间接经济损失。

3. 环境污染事故,指工程质量事故导致环境污染的事件,包括土壤污染、水体污染、大气污染等。

4. 社会影响事故,指工程质量事故对社会稳定和公共安全造成的影响,包括交通中断、生活困难等。

三、按照事故发生的阶段分类。

1. 设计阶段事故,指在工程设计阶段出现的质量事故,包括方案设计、初步设计、施工图设计等阶段。

2. 施工阶段事故,指在工程施工阶段出现的质量事故,包括土建施工、安装调试、设备运行等阶段。

3. 运营阶段事故,指在工程运营阶段出现的质量事故,包括设备运行、维护管理等阶段。

四、按照事故性质分类。

1. 突发性事故,指由于不可预见的外部因素导致的工程质量事故,如自然灾害、恶劣天气等。

2. 长期性事故,指由于长期存在的隐患或缺陷导致的工程质量事故,如设备老化、材料劣质等。

以上是工程质量事故的分类标准,通过对工程质量事故进行分类,可以更好地进行事故原因分析、责任追究和预防控制,从而提高工程质量和安全水平,保障人民生命财产安全。

建筑行业安全事故报告和调查处理制度一、事故分类1、在操作过程中,因违反工艺规程、岗位操作法或由于误操作或操作不当造成原辅料、半成品或成品损失的为生产事故。

2、生产装置、动力机械、电气及仪表装置、输送设备、管道、建(构)筑物等发生故障或非正常损坏,造成停机、产量损失或修复费用达到规定数额的为设备事故。

3、成品、半成品不符合国家或企业规定的质量标准,原辅料或产品因保管、包装不良而变质等造成经济损失和影响厂声誉的为质量事故。

4、员工(包括合同工、临时工)在生产劳动过程中发生人身伤害、急性中毒的为工伤事故。

5、由于违反交通运输规则或其它原因造成车辆损坏、人员伤亡或财产损失的为交通事故。

6、凡所区内发生着火失去控制,并对财产和人身造成损害的燃烧现象为火灾事故。

7、凡发生化学性或物理性爆炸造成人员伤亡、财产损失的为爆炸事故。

8、“三废”、化工原料及有毒有害物质由于排放或处理不当,造成环境污染,使周围员工、居民和行人等受到危害或影响工农业生产的为污染事故。

9、凡属外界原因而发生不可抗拒的灾害,或尚未认识到技术原因,造成人身伤害或经济损失的为自然事故。

10、凡属人为因素,为达到一定目的而蓄意制造的为破坏事故。

11、因操作不当,维护不周等原因,已经构成事故发生条件,足以酿成灾害,幸亏发现及时或侥幸未造成严重后果的为未遂事故。

二、事故管理的分工1、各类事故的管理,在公司总经理统一领导下,由分管安全副总经理具体负责。

各职能部门在各自业务范围内对分工管理的事故,负责调查、登记、统计和报告。

2、除另有规定外,各类事故的综合统计上报和日常管理由质量安全部负责。

3、质量事故由质量安全部负责管理,设备事故由工程部负责管理,其它事故均由质量安全部会同有关部门负责管理。

4、涉及两个或两个以上部门所管的事故,可按起始原因判定事故类别,在界限不清时,由公司指定一个部门负责管理。

三、事故报告程序1、事故最先发现者,除立即采取紧急措施处理外,应同时向项目经理报告,而后逐级上报;对重大事故,应立即用快速方法向上级有关部门报告。

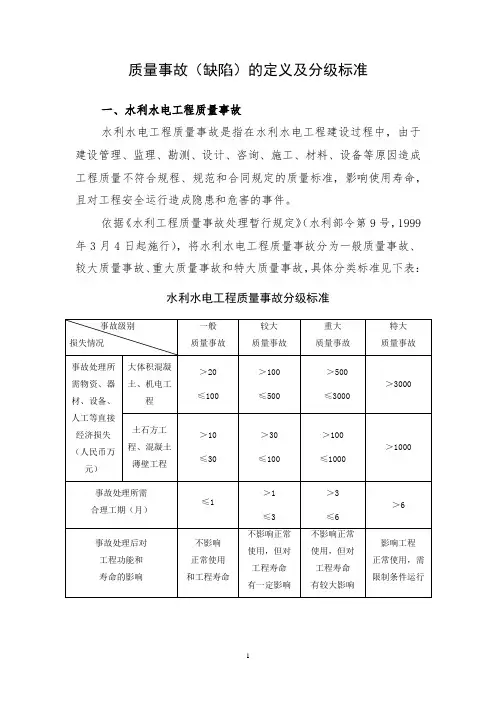

质量事故(缺陷)的定义及分级标准一、水利水电工程质量事故水利水电工程质量事故是指在水利水电工程建设过程中,由于建设管理、监理、勘测、设计、咨询、施工、材料、设备等原因造成工程质量不符合规程、规范和合同规定的质量标准,影响使用寿命,且对工程安全运行造成隐患和危害的事件。

依据《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部令第9号,1999年3月4日起施行),将水利水电工程质量事故分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故和特大质量事故,具体分类标准见下表:水利水电工程质量事故分级标准工程且为备选条件。

质量缺陷是指对工程质量有影响,但小于一般质量事故的质量问题,其中:对于大体积混凝土、机电工程而言,直接经济损失在10万元以下的质量缺陷为一般质量缺陷,直接经济损失在10万元以上、20万元及以下的质量缺陷为严重质量缺陷;对于土石方工程、混凝土薄壁工程而言,直接经济损失在5万元以下的质量缺陷为一般质量缺陷,直接经济损失在5万元以上、10万元及以下的质量缺陷为严重质量缺陷。

二、铁路建设工程质量事故铁路建设工程质量事故是指由于建设责任导致工程质量达不到规定标准,需作返工、加固处理,或由于工程质量引起铁路交通事故或对铁路运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等造成一定影响的事故。

依据《铁路建设工程质量事故调查处理规定》(铁建设〔2009〕171号,2009年10月1日起施行),将铁路建设工程质量事故分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故和特大质量事故,具体分类标准见下表:铁路建设工程质量事故分级标准直接经济损失在50万元以下,但未导致铁路交通事故,未对运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生影响,且施工单位自行整改到位的质量问题为质量缺陷,其中直接经济损失在20万元以下的质量缺陷为一般质量缺陷,直接经济损失在20万元以上、50万元以下的质量缺陷为严重质量缺陷。

三、公路工程质量事故公路工程质量事故是指由于勘测、设计、施工、监理、试验检测等责任过失而使工程在下述时限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷,因构造物倒塌造成人身伤亡或财产损失以及需加固、补强、返工处理的事故:1.道路工程:现场监理鉴认至工程项目通车后两年内;2.结构工程:施工过程中和设计使用年限内。

第一章概述建筑工程质量是指在国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计勘察文件及合同中,对工程的安全、使用、耐久及经济美观、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性综合,即工程实体的质量。

由建筑产品的特点可以知道,其质量蕴含于整个工程产品的形成过程中,要经过规划、勘察设计、建设实施、投入生产或使用几个阶段,每一个阶段都有国家标准的严格要求。

第一节建筑工程质量事故的分类及处理原则“百年大计,质量第一”是建筑工程行业的一贯方针。

然而,由于管理制度、管理者水平、技术人员素质等各方面原因,建筑工程质量缺陷司空见惯,质量事故时有发生。

一、建筑工程质量事故分类1.建筑工程质量事故的概念确定建筑工程质量的优劣,可从设计和施工两方面考虑。

我国《建筑结构设计统一标准》GB50068-2001规定,建筑的结构必须满足下列各项功能的要求:(1)能承受在正常施工和正常使用时可能出现的各种作用;(2)在正常使用时具有良好的工作性能;(3)在正常维护下具有足够的耐久性能;(4)在偶然事件发生时及发生后,仍能保持必须的整体稳定性。

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001重新修订后于2002年1月1日起实行,各专业工程施工质量验收规范也相继修订实施。

1989年建设部第3号令“工程建设重大事故报告和调查程序”规定:凡是质量达不到国家规定标准要求的工程,必须进行返修、加固或报废,造成直接经济损失在5000元(含5000元)以上的称为质量事故;经济损失不足5000元者,称为工程质量问题。

本书所指的质量事故泛指不符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001的规定,达不到《建筑结构设计统一标准》GB50068-2001的要求者。

“缺陷”指建筑工程中经常发生的和普遍存在的一些工程质量问题,工程质量缺陷不同于质量事故,但是质量事故开始时往往表现为一般质量缺陷而易被忽视。

随着建筑物的使用或时间的推移,质量缺陷逐渐发展,就有可能演变为事故,待认识到问题的严重性时,则往往处理困难或无法补救。

22104040 施工质量事故预防与处理复习要点1.工程质量事故分类(1)凡工程产品未满足某个规定的要求,就称之为质量不合格;未满足与预期或者规定用途有关的要求,称为质量缺陷;凡是工程质量不合格,必须进行返修、加固或者报废处理,由此造成直接经济损失低于规定限额的称为质量问题。

由于项目参建单位违反工程质量有关法律法规和工程建设标准,使工程产生结构安全、重要使用功能等方面的质量缺陷,必须进行返修、加固或者报废处理,由此造成直接经济损失在规定限额以上的称为质量事故. (2)质量事故按照其造成损失的程度可以分为四级:特殊重大事故(造成30 人以上死亡,或者 l00 人以上重伤,或者 l 亿元以上直接经济损失的事故)、重大事故(造成 l0 人以上30 人以下死亡,或者 50 人以上 l00 人以下重伤,或者 5000 万元以上 l 亿元以下直接经济损失的事故)、较大事故(造成 3 人以上 l0 人以下死亡,或者 l0 人以上 50 人以下重伤,或者lO00 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故)、普通事故(造成 3 人以下死亡,或者 l0 人以下重伤,或者 l00 万元以上 lO00 万元以下直接经济损失的事故)。

其中“以上"包括本数,“以下”不包括本数。

(3)质量事故按照事故责任可以分为:指导责任事故和操作责任事故、自然灾害事故。

(4)质量事故按照产生原因可以分为:技术原因引起的事故、管理原因引起的事故、社会、经济原因引起的事故以及其他原因引起的事故。

2.施工质量事故的预防(1) 质量事故的预防。

可以从分析常见的质量通病入手,深入挖掘和研究可能导致质量事故发生的原因,抓住影响施工质量的各种因素和施工质量形成过程的各个环节,采取针对性的有效预防措施.(2)施工质量事故发生的原因大致有:非法承包,偷工减料;违背基本建设程序,勘察设计的失误;施工的失误;自然条件的影响等。

(3) 施工质量事故预防的具体措施包括严格依法进行施工组织管理;严格按照基本建设程序办事;认真做好工程地质勘察;科学加固处理好地基;进行必要的设计审查复核;严格把好建造材料及制品的质量关;对施工人员进行必要的技术培训;加强施工过程的管理;做好对不利施工条件和各种灾害的预案;加强施工安全与环境管理等。

质量事故报告调查处理、责任追究管理办法第一章总则第一条为加强中交路桥建设有限公司(以下称中交路建)质量管理,提高质量责任意识,落实质量责任,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规和规章制度,结合中交路建实际,制定本办法。

第二条本办法适用于中交路桥建设有限公司新增省道225 安平线南水北调桥至水泥厂段改建工程项目经理部质量事故和质量问题的报告、调查处理和责任追究。

第三条质量事故是指建设工程或者产品由于质量原因,不能满足标准和使用要求,而造成返工、经济损失等不良后果,被国家行业主管部门认定为质量事故的事件。

质量问题是指在工程建设、产品生产和加工过程中,由于质量原因,不能满足标准和使用要求,而造成修补、返工、经济损失等不良后果,未被国家行业主管部门认定为质量事故的事件。

质量投诉是指公民、法人和其他组织通过信函、电话、传真、来访等形式反映质量问题的活动。

第四条各部门和人员应当严格执行质量事故报告、责任追究制度。

必须按规定明确主管领导,指定负责部门,落实工作岗位人员和责任,按照各自职责对工程建设质量、勘察设计质量负责。

第二章质量事故分类第五条质量事故的分类、分级标准应当分别按照国家现行法律法规、行业规定执行(见附件1、附件2)。

第六条质量问题按照产生后果的严重程度,分为一般质量问题和重大质量问题。

未被行业主管部门定性为质量事故的一般质量问题是指直接经济损失在100 万元以内,不影响到建设工程或产品安全、耐久性和使用的质量问题。

符合以下三项的,属于重大质量问题:(一)直接经济损失在100 万元及以上的;(二)对建设工程或产品安全、耐久性和使用等产生较大影响的;(三)被国家行业主管部门或地方政府通报,对公司各单位的信誉和生产经营产生较大影响的。

第三章质量事故报告第七条中交路建对工程质量采取预防为主,并实行工程质量事故报告责任制。

质量事故报告分为快报和正式报告。

质量事故报告应当及时、真实、客观、准确。

21种事故隐患、36大危险、20类事故一、最常见的事故隐患有哪些?隐患,是指隐藏的祸患,即隐藏不露、潜伏的危险性大的事情或灾害。

事故隐患,是泛指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。

事故隐患归纳为21大类:火灾、爆炸、中毒和窒息、水害、坍塌、滑坡、泄漏、腐蚀、触电、坠落、机械伤害、煤与瓦斯突出、公路设施伤害、公路车辆伤害、铁路设施伤害、铁路车辆伤害、水上运输伤害、港口码头伤害、空中运输伤害、航空港伤害、其他类隐患等。

在企业安全生产检查中,要注意检查以下最常见的事故隐患:(一)人的不安全行为。

主要有11类,也是造成生产事故中人的主要直接原因:1.忽视安全,忽视警告,操作错误。

2.人为造成安全装置失效;3.使用不安全设备;4.用手代替工具操作;5.物体存放不当;6.冒险进入危险场所;7,攀、坐不安全位置;8.有干扰和分散注意力的行为;9,忽视个体劳动防护用品、用具的使用或未能正确使用;10.不安全装束;11.对易燃、易爆等危险物品的接触和处理错误等。

(二)物的不安全状态。

主要有4类,也是造成生产事故中物的主要直接原因:L防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷;2.设备、设施、工具、附件有缺陷;3.劳动防护用品用具缺乏或有缺陷;4,生产施工场地作业环境不良。

(三)管理上的缺陷。

主要有7类,也是造成生产安全事故中管理上的主要间接原因:L技术和设计上缺陷;2.安全生产教育培训不够;3.劳动组织不合理;4.对现场工作缺乏检查或指导错误;5.没有安全生产管理规章制度和安全操作规程,或者不健全;6.没有事故防范和应急措施或者不健全;7.对事故隐患整改不力,经费不落实。

二、危险和有害因素如何辨识?危险因素,是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。

有害因素,是指能影响人的身体健康、导致疾病或物造成慢性损害的因素。

通常情况下,二者并不加以区分而统称为危险、有害因素。

(-)按导致事故和职业危害的直接原因进行分类。

什么是质量事故、质量缺陷和安全事故质量事故①《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部[1999]第9号令)规定,工程质量事故是指在工程建设过程中,由于建设管理、监理、勘测、设计、咨询、施工、材料、设备等原因造成工程质量不符合规程规范和合同规定的质量标准,影响使用寿命和对工程安全运行造成隐患和危害的事件。

②《建设工程质量管理条例》对质量事故的规定可以概括为如下内容:1.工程发生质量事故应按规定进行报告;2.工程质量事故实行分等级管理;3.任何单位和个人均有权对质量事故进行举报、控告和投诉。

③质量事故处理原则:发生质量事故,必须坚持“事故原因不查清楚不放过,主要事故责任者和职工未受教育不放过,补救和防范措施不落实不放过”的原则,认真调查事故原因,研究处理措施,查明事故责任,做好事故处理工作。

简称“三不放过”。

④事故分类水利工程质量事故分类标准如下表:备查:工程竣工验收时,项目法人必须向验收委员会汇报并提交历次质量缺陷的档案资料。

工程建设重大事故(建设部分类)①是指在工程建设过程中由于责任过失,造成工程倒塌或报废、机械设备毁坏,安全设施失当(灵)造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。

②重大事故分为一、二、三、四,四个等级。

一级事故指死亡三十人以上;或直接经济损失三百万元以上的事故;二级事故是指死亡十人以上,二十九人以下;或直接经济损失一百万元以上,不满三百万元的事故;三级事故是指死亡三人以上、九人以下;或者重伤二十人以上;或者直接经济损失三十万元以上、一百万元以下的事故;四级事故是指死亡二人以上、或者重伤十九人以下、或直接经济损失十万元以上、不满三十万元的事故。

③国务院颁布的《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》(国务院令第302号,2001年4月21日颁布实施)规定:1.地方人民政府主要领导人和政府有关部门正职负责人对特大安全事故的防范、发生,依照法律、行政法规和本规定的规定有失职、渎职情形或者负有领导责任的,依照本规定给予行政处分;构成玩忽职守罪或者其他罪的,依法追究刑事责任。

第一章概述建筑工程质量是指在国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计勘察文件及合同中,对工程的安全、使用、耐久及经济美观、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性综合,即工程实体的质量。

由建筑产品的特点可以知道,其质量蕴含于整个工程产品的形成过程中,要经过规划、勘察设计、建设实施、投入生产或使用几个阶段,每一个阶段都有国家标准的严格要求。

第一节建筑工程质量事故的分类及处理原则“百年大计,质量第一”是建筑工程行业的一贯方针。

然而,由于管理制度、管理者水平、技术人员素质等各方面原因,建筑工程质量缺陷司空见惯,质量事故时有发生。

一、建筑工程质量事故分类1.建筑工程质量事故的概念确定建筑工程质量的优劣,可从设计和施工两方面考虑。

我国《建筑结构设计统一标准》GB50068 -2001 规定,建筑的结构必须满足下列各项功能的要求:(1)能承受在正常施工和正常使用时可能出现的各种作用;(2)在正常使用时具有良好的工作性能;(3)在正常维护下具有足够的耐久性能;(4)在偶然事件发生时及发生后,仍能保持必须的整体稳定性。

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 -2001 重新修订后于2002年1月1日起实行,各专业工程施工质量验收规范也相继修订实施。

1989 年建设部第3 号令“工程建设重大事故报告和调查程序”规定:凡是质量达不到国家规定标准要求的工程,必须进行返修、加固或报废,造成直接经济损失在5000 元(含5000 元)以上的称为质量事故;经济损失不足5000 元者,称为工程质量问题。

本书所指的质量事故泛指不符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 -2001 的规定,达不到《建筑结构设计统一标准》GB50068 -2001 的要求者。

“缺陷”指建筑工程中经常发生的和普遍存在的一些工程质量问题,工程质量缺陷不同于质量事故,但是质量事故开始时往往表现为一般质量缺陷而易被忽视。

随着建筑物的使用或时间的推移,质量缺陷逐渐发展,就有可能演变为事故,待认识到问题的严重性时,则往往处理困难或无法补救。

安全生产事故分类大全一、分类与分类学1、概念知识存在于比较分类之间。

分类是人类很自然的一个过程,不知不觉间就已经在进行了分类的工作。

分类顾名思义就是分门别类,是鉴别比较和划分的过程。

分类看起来非常之简单:根据相似性将要分类的东西加以整理归类。

然而,分类能使事物高度有序化,从而极大地提高了我们的认识效率和工作效率。

分类这一术语有两层不同含义:①设计一种分类方法的过程;②通过某一分类法的概念的标记性代码或者术语对对象进行编码或者描述。

我们仅使用分类的第一层含义。

分类法是某一领域内概念的序化系统及其或者隐或者显的序化原理。

分类的准则取决于这些类别的应用目的。

分类法来自原有知识,却又把原有知识进一步扩展。

分类学(taxonomy)是分类法的理论研究,是关于分类法的科学,包括其基本原则、步骤和规则。

分类学这一术语源自林奈(Linnaeus)的生物分类著作。

分类学这一术语也可用来表示分类设计过程的最终结果,因此往往被作为分类法的同义词。

分类学感兴趣的是普通意义下的分类法。

2、分类的作用哲学家和分类学家几乎从一开始就认识到分类具有双重作用,一个是实际作用 (识别),另一个是普通(即科学的或者形而上学的)作用(检索)。

但是关于这两种作用的本质却有不同的看法。

早期学者所别强调的实际作用是把分类当做事物识别的检索表。

近年来最常强调的则是将分类看做是信息贮存和信息检索系统的索引。

为了最充分地发挥这种作用,分类应当由具有最大数量共同性质的客体科目构成。

这种分类就自动地成为对贮存于其中的信息的表征。

因此,易于表征就是这样一些分类的主要或者惟一的目的,例如图书馆的图书和其它或者多或者少按任意标准归类的事物。

与此对映,对于与原因联系的项目(例如事故分类、疾病分类)或者与起源有关的项目(如生物分类) 的分类则受到某些限制,然而仍然具有可以作为影响深远的概括的基础的能力。

分类作为事物贮存于系统的信息的检索。

为了使分类成为最有效的信息检索系统,在将系统分类时就必须考虑分类的某些方面,如“等级” ( rank) ,“分类单位大小”( Size of taxa),“对称性” (symmnetry),和“顺序” (Sequence)等。

施工伤亡事故的分类和预防作者: 收集于网络建筑企业的施工项目,是一个露天加工场,场内进行立体多工种交叉作业,拥有大量的临时设施,经常变化的作业面,除了"产品"固定外,人、机、物都在流动,若不重视安全,则极易引发伤亡事故。

本章就施工项目伤亡事故的预防和处理予以阐述。

一、工伤事故概述(一)工伤事故的概念工伤事故即因工伤亡事故,是因生产与工作发生的伤亡事故。

国务院《工人职员伤亡事故报告规程》中指出,企业对于工人职员在生产区域中所发生的和生产有关的伤亡事故(包括急性中毒事故),必须按规定进行调查、登记统计和报告。

其中给了两个条件:一是生产区域,二是和生产有关。

当前伤亡事故统计中除职工以外还应包括民工、临时工,及参加生产劳动的学生、教师、干部。

上述人员虽不在生产和工作岗位上,但是由于企业设备或劳动条件不良而造成的伤亡事故,如塔吊、架子、大模板倒塌而造成的事故也应在统计之列。

(二)伤亡事故分类根据劳动部颁发的文件,按伤害程度和严重程度可划为以下七类:(1)轻伤:凡职工受伤不属于重伤,而歇工一天或一天以上的事故,均作为轻伤事故处理。

(2)重伤事故:凡有下列情况之一者,均作为重伤事故处理:1)经医师诊断成为残废或可能成为残废的;2)伤势严重,需要进行较大的手术才能挽救的;3)人体要害部位严重灼伤、烫伤或虽非要害部位,但灼伤、烫伤占全身面积三分之一以上的;4)严重骨折(胸骨、肋骨、脊椎骨、锁骨、肩胛骨、腿骨和脚骨等因受伤引起骨折),严重5)眼部受伤较剧,有失明可能的;6)手部伤害:大姆指轧断一节的;食指、中指、无名指任何一只轧断两节或任何两只各轧断一节的;局部肌腱受伤甚剧,引起肌能障碍,有不能自由伸屈的残废可能的;7)脚部伤害:一脚趾轧断三只以上的;局部肌腱受伤甚剧,引起肌能障碍,有不能行走自如的残废可能的;8)内部伤害:内脏损伤、内出血或伤及腹膜等;9)其他部位伤害严重的:不在上述各点以内,经医师诊查后,认为受伤较重,可根据实际情况参照上述备点,由企业行政部门会同基层工会个别研究,提出意见,由当地劳动部审查确定。

事故分类一、事故的概念及特性在介绍事故分类前,有必要对事故这一概念及事故的一些基本特性作一简要介绍。

从广义的角度讲,事故是指人们在实现有日的的行动过程中,由不安全的行为、动作或不安全的状态所引起的、突然发生的、与人的意志相反且事先未能预料到的意外事件,它能造成财产损失,生产中断,人员伤亡。

从劳动保护角度讲,事故主要是指伤亡事故,又称伤害“根据能量转移理论,伤亡事故指人们在行动过程中,接触了与周围条件有关的外来能量,这种能量在一定条件下异常释放,反作用于人体,致使人身生理机能部分或全部丧失的现象。

在伤亡事故中,我国重点抓了企业职工的伤亡事故,先后制定了国家标准《企业职工伤亡事故分类标准(GB6441 86)和《企业职工伤亡事故调查分析规则》(GB6442-86)。

在这两个标准中,从企业职工的角度将伤亡事故定义为;伤亡事故是指企业职工在生产劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。

1991午2月1日同务院75号令发布的《企业职工伤亡事故报告和处则规定》中也是这么定义的。

事故既然是一种意外事件.那么同其他事物一样,它也具有本身特有的一些属性,掌握这些特性,对我们认识事故,了解事故及预防有个具有指导性作用。

概括起来,事故主要有以下4种特性:(1)因果性。

事故的因果性指事故是由相互联系的多种因素共同作用的结果。

引起事故的原因是多方面的。

在伤亡事故调查分析过程中,应弄清事故发生的因果,找出事故发生的原因,这对预防类似的事故重复发生将起到积极作(2)随机性。

事故的随机性是指事故发生的时间、地点、事故后果的严重程度是偶然的。

这就给事故的预防带来一定的困难。

但是,事故这种随机性在一定范围内也遵循统计规律。

从事故的统计资料中,我们可以找到事故发生的规律性。

因此,伤亡事故统计分析对制定正确的预防措施有重大意义。

(3)潜伏性。

表面上,事故是一种突发事件,但是事故发生之前有一段潜伏期。

事故发生之前,系统(人、机、环境)所处的这种状态是不稳定的,也就是说系统存在着事故隐患,具有危险性。

事故分类、分级(讨论稿)一、目的为规范对各种事故及事故隐患的分析处理,根据国家有关法律法规和公司实际情况,特对与本公司相关的各种事故及事故隐患进行分类、分级。

二、适用范围适用于公司内部对事故及事故隐患的分析与处理。

三、事故的定义及分类根据事故的性质,将事故分为:安全事故、质量事故。

(一)、安全事故是指人(个人或集体)在有目的的活动过程中,突然发生违反其意愿并可能使有目的的活动暂时或永久中止,或迫使之前存续的状态发生暂时或永久改变,造成人员伤亡或(和)财产损失的所有事件的统称。

安全事故包括:火灾事故、交通事故、生产事故、设备事故、人员伤亡事故、环境污染事故。

1、火灾事故:在生产过程中,失去控制的燃烧(包括:易燃、易爆化学物品燃烧爆炸引起的火灾;破坏性试验中引起非实验体的燃烧;机电设备因内部故障导致外部明火燃烧或者由此引起其他物件的燃烧;车辆等交通工具发生的燃烧,或者由此引起其他物件的燃烧),并造成人员伤亡或财产烧毁的事故。

2、交通事故:企业机动车辆在行驶过程中,由于违反交通法规或机械设备故障等造成车辆损坏、财产损失或人员伤亡的事故。

- 1 -3、生产事故:由于违反操作规程、违章指挥、违反劳动纪律及管理原因造成停(减)产、跑料、窜料、油气泄漏、化学危险品泄漏,但没有人员伤亡的事故。

4、设备事故:在生产过程中,造成机械器具、动力设备、电力通讯设施、仪器仪表、锅炉压力容器、管道及建(构)筑物损坏,但没有人员伤亡的事故。

5、人员伤亡事故:除上述火灾、交通事故外,由于企业的设备和设施不安全、劳动条件和作业环境不良、管理不善、职业性疾病、领导指派到公司外从事与本公司有关的活动或在公司内部紧急情况下(如抢险救灾等)所发生的人身伤亡、急性中毒事故。

6、环境事故:指由于违反环境保护法规的经济、社会活动与行为,以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因使环境受到污染,人体健康受到危害,社会经济与人民财产受到损失,造成不良社会影响的突发性事件。

建设工程质量安全事故等级划分通常根据事故造成的人员伤亡、直接经济损失以及对环境和社会造成的影响来确定。

中国的相关法规和标准,如《建设工程安全生产管理条例》和《建筑工程施工质量验收统一标准》等,对事故等级进行了明确规定。

以下是一般的事故等级划分标准:

1. 特别重大事故:指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者直接经济损失1亿元以上的事故。

2. 重大事故:指造成10人以上至29人以下死亡,或者50人以上至99人以下重伤,或者直接经济损失5000万元以上至1亿元以下的事故。

3. 较大事故:指造成3人以上至9人以下死亡,或者10人以上至49人以下重伤,或者直接经济损失1000万元以上至5000万元以下的事故。

4. 一般事故:指造成1人以上至2人以下死亡,或者3人以上至9人以下重伤,或者直接经济损失500万元以上至1000万元以下的事故。

上述分类标准可能因具体法规和标准的更新而有所调整,因此在具体操作中应参照最新的法律法规和标准进行判定。

此外,事故等级的划分对于事故的报告、调查和处理程序都有重要影响,各级政府和监管部门会根据事故等级采取不同的应对措施。

1 根据7种事故致因理论分析导致事故发生原因的理论,结合安全管理知识,分别提出具体的有实际意义的安全技术措施或安全管理措施。

事故分类、调查分级及调查步骤(一)事故分类目前,国务院有关部门已经组织对《特别重大事故调查程序暂行规定》(国务院令34号)、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》(国务院令75号)进行修订,将两令合并修订为《事故报告和调查处理条例》,修改后的条例拟将事故分为5类:1 特别重大事故,是指一次死亡30人以上的事故,或者一次造成直接经济损失人民币3000万元以上的事故;2 特大事故,是指一次死亡10人以上29人以下的事故,或者一次造成直接经济损失人民币1000万以上3000万元以下的事故;3 重大事故,是指一次死亡3人以上9人以下的事故,或者一次造成直接经济损失人民币500万以上1000万元以下的事故;4 死亡事故,是指一次死亡2人以下的事故,或者一次造成直接经济损失人民币100万以上500万元以下的事故;5 一般事故,是指造成重伤、急性工业中毒,但没有人员死亡的事故,或者一次造成直接经济损失人民币50万以上100万元以下的事故。

(二)事故的调查分级原则由于我国近几年的机构改革,安全生产执法主体发生了变化,而新的事故调查处理法规和标准尚未出台,鉴于目前这种情况,对于事故调查形成了如下一个规范的做法。

1 工矿商贸企业事故的调查(1)轻伤、重伤事故的调查轻伤、重伤事故由生产经营单位组织成立事故调查组。

事故调查组由本单位安全、生产、技术等有关人员以及本单位工会代表参加。

重伤事故发生的县级人民政府安全生产监督管理部门认为有必要时,可以派员参加事故调查组或直接组织成立事故调查组。

(2)死亡事故的调查一般事故由事故发生地县级人民政府安全生产监督管理部门组织成立事故调查组,安全生产监督管理部门负责人任组长,有关部门负责人任副组长。

(3)重大事故的调查重大事故由事故发生地市级人民政府安全生产监督管理部门组织成立事故调查组,安全生产监督管理部门负责人任组长,市级行政监察部门、工会组织负责人和县级人民政府负责人任副组长;(4)特大事故大的调查特大事故由事故发生地省级人民政府安全生产监督管理部门组织成立事故调查组,安全生产监督管理部门负责人任组长,省级行政监察部门、工会组织负责人和市级人民政府负责人任副组长;同级地方人民政府认为有必要时,可以直接组织成立事故调查组,地方政府负责人任调查组组长,安全生产监督管理部门和地方人民政府指定的其他部门负责人任副组长。