百年传承 膏滋方发展史

- 格式:pdf

- 大小:391.31 KB

- 文档页数:4

膏滋研究概况摘要:膏滋是我国传统的一种膏状口服剂型,历史悠久,疗效独特,随着现代科技的进步而不断发展,加之人们不断进行创新应用,越来越受到大众的青睐,发展前景可观。

关键词:膏滋;功效;制备【中图分类号】r942.1【文献标识码】a【文章编号】1672-3783(2012)07-0090-01膏滋是我国人民习用的一种膏状口服剂型,又称煎膏剂,系指药材用水煎煮、取煎煮液浓缩,加炼蜜或糖(或转化糖)制成的半流体制剂[1]。

1膏滋的发展历史膏滋悠久历史,早在长沙马王堆西汉古墓出土的《五十二病方》中就有膏方应用的记载,《黄帝内经》中也有关于膏剂的制作和临床应用的论述。

以明清为服用鼎盛时期。

当今社会,人们的保健养生观念日益明显,受上海、江苏等东南沿海省份冬补膏滋观念的影响,内陆部分经济较发达的城镇也出现冬服膏滋的民众,且人数呈逐年上升的趋势[2]。

目前具有补中益气、增强人体免疫力作用的潞党参膏滋,具有益气健脾、补脑强身作用的稚儿灵膏滋和具有祛风燥湿、活血化瘀作用的涌源银屑灵膏滋等均为市场上较受欢迎的品种。

2膏滋的特点2.1冬补为主“三九补一冬,来年无病痛”,民间有冬天进补的习惯,最常选用的药剂之一就是膏滋。

秋冬服用,能使由优质药物、食物的营养成分转化的能量素最大限度地贮存于体内,滋养脏腑,为来年身体健康打好基础,还可增强机体免疫力,改善体内虚弱和紊乱状态[3]。

2.2针对性强:膏滋的最大优点是可以使药物充分发挥作用,同时,膏滋方是根据个人的机体特点,经过辨证论治而制定的,一人一方,针对性强,克服了中成药、保健品千人一方的缺点,实现了进补的个性化[3]。

2.3缓和的治疗作用:膏滋以滋补为主,可防治未病、延年益寿、补虚扶弱、纠正亚健康状态等,兼具缓慢的治疗作用,如益母草膏、川贝雪梨膏等。

其缓慢的治疗作用主要是针对慢性病而言的,那些急性病或变化较快的疾病应排除在用药范围之外[4]。

2.4用药需谨慎:膏滋虽应用广泛,但仅适于体质虚弱之人,急性病患者或健康人则不适宜和不需要服用膏滋。

膏方历史故事在古代,膏方是中医药学中一种重要的治疗方法,通过将药物研磨成膏状,外敷于患部或经络上,起到温补、祛邪、化瘀、活血等作用。

膏方的使用历史悠久,有许多经典故事与之相关。

一、《伤寒杂病论》中的膏方《伤寒杂病论》是中医药学的经典之一,其中记载了许多膏方的应用情况。

这其中最为著名的就是曾被封为“膏方之祖”的桂枝汤。

根据文献记载,桂枝汤是东汉末年的张仲景所创,其方药中包括桂枝、甘草、生姜、大枣等,主要用于治疗寒热未解而引发的恶寒发热等症状。

这一膏方的使用不仅有效,而且方便易行,成为许多医学家和临床医生学习的典范。

二、《千金翼方》中的膏方《千金翼方》是宋代医学家孙思邈所编的一部著作,其中记载了许多有关膏方的宝贵知识。

文中提到的一种膏剂是以当归、白芷、附子等为主要组成的补血活血膏。

这种膏剂在治疗妇女痛经、产后血虚等一系列妇科疾病中有着显著的疗效。

孙思邈对于膏方的运用非常独到,他在《千金翼方》中详细记载了膏方的制作方法和使用技巧,为后人的临床实践提供了重要的参考。

三、膏方在现代临床的应用随着时代的变迁,膏方在中医药学中仍然发挥着重要的作用。

如今,在中医内科、妇科、外科等多个领域中,膏方被广泛应用于治疗各种疾病。

比如,我们熟知的逍遥散就是以柴胡、黄芩、茯苓等为主的外治类膏方,用于治疗急性胃肠炎等消化系统疾病。

同时,现代医学科技的不断进步也为膏方的研究和应用提供了新的机遇。

通过新型载体技术和制剂配方的研究,膏方的制作和使用更加便捷和高效。

研究人员也在不断探索中药成分对于疾病发生机制的影响,以及膏方的临床应用前景。

总结起来,膏方作为中医药学中的重要治疗方法,具有悠久的历史和广泛的应用领域。

从古代经典到现代临床,膏方一直以其独特的疗效和方便的制作、使用方式受到医学界的重视。

未来,我们相信随着科技的发展和研究的推进,膏方必将迎来更加美好的发展前景。

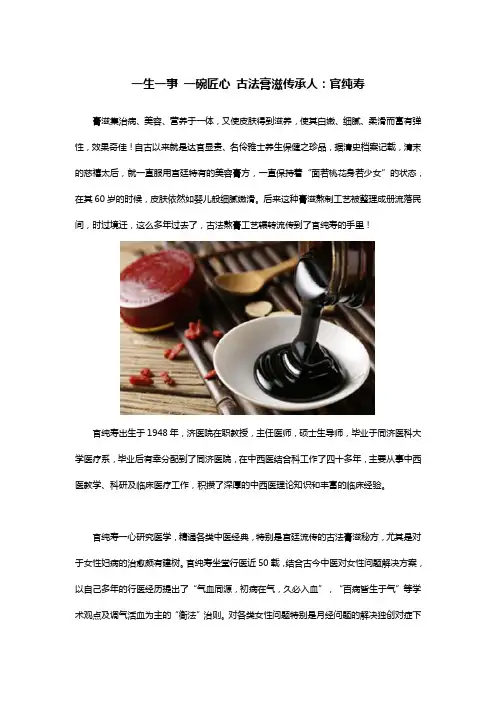

一生一事一碗匠心古法膏滋传承人:官纯寿膏滋集治病、美容、营养于一体,又使皮肤得到滋养,使其白嫩、细腻、柔滑而富有弹性,效果奇佳!自古以来就是达官显贵、名伶雅士养生保健之珍品,据清史档案记载,清末的慈禧太后,就一直服用宫廷特有的美容膏方,一直保持着“面若桃花身若少女”的状态,在其60岁的时候,皮肤依然如婴儿般细腻嫩滑。

后来这种膏滋熬制工艺被整理成册流落民间,时过境迁,这么多年过去了,古法熬膏工艺辗转流传到了官纯寿的手里!官纯寿出生于1948年,济医院在职教授,主任医师,硕士生导师,毕业于同济医科大学医疗系,毕业后有幸分配到了同济医院,在中西医结合科工作了四十多年,主要从事中西医教学、科研及临床医疗工作,积攒了深厚的中西医理论知识和丰富的临床经验。

官纯寿一心研究医学,精通各类中医经典,特别是宫廷流传的古法膏滋秘方,尤其是对于女性妇病的治愈颇有建树。

官纯寿坐堂行医近50载,结合古今中医对女性问题解决方案,以自己多年的行医经历提出了“气血同源,初病在气,久必入血”,“百病皆生于气”等学术观点及调气活血为主的“衡法”治则。

对各类女性问题特别是月经问题的解决独创对症下药的膏方调理疗效显著。

官纯寿注重专研中医学,在他的心中,救死扶伤、治病行医是最伟大的事情,是一生中最值得做事情!官教授的这一套古法熬膏工艺到底是什么样的呢?官教授总结到:传统老膏方工艺,按照2000年相传的古法炮制,12小时浸渍,3道提取,4次浓缩,48小时化胶,武火3次熬,文火收成膏,经过选、制、洗、泡、煎、秘、滤、收等8道繁琐工序,大约需要7天左右时间,一锅下来,官纯寿经常是累得腰酸背痛。

任性中医一生坚持只熬“三品膏滋”熬制的膏方一拉成丝,滴水成珠,夏天挂旗,熬好的膏滋颜色透亮,无任何杂质,放置两年不腐。

80年代他熬的膏滋就出口东南亚,香港,台湾等地区,出口创汇,很多老华侨对他熬的膏滋赞不绝口。

官教授也是一个很有个性的人,不是顶级药材不熬膏,阿胶不上等不熬雪莲培养不合格的也不熬,葛根不是海拔1000-3200米的高山野葛也不熬,他熬的膏滋必须是“三品膏滋”“精品,极品,珍品。

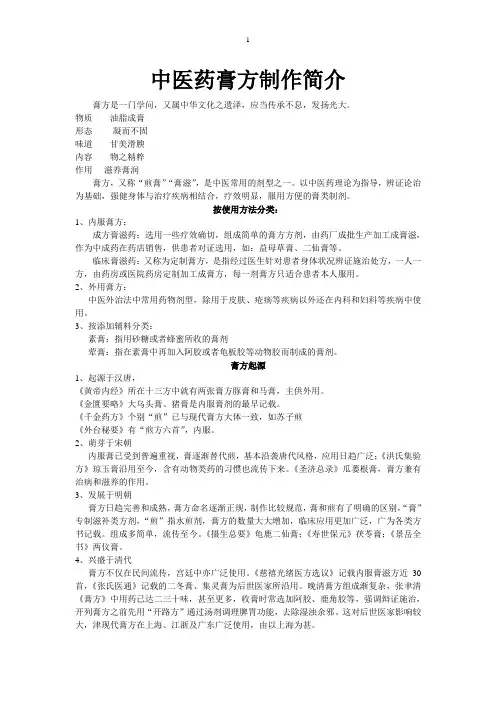

中医药膏方制作简介膏方是一门学问,又属中华文化之遗泽,应当传承不息,发扬光大。

物质------油脂成膏形态-------凝而不固味道------甘美滑腴内容------物之精粹作用----滋养膏润膏方,又称“煎膏”“膏滋”,是中医常用的剂型之一。

以中医药理论为指导,辨证论治为基础,强健身体与治疗疾病相结合,疗效明显,服用方便的膏类制剂。

按使用方法分类:1、内服膏方:成方膏滋药:选用一些疗效确切,组成简单的膏方方剂,由药厂成批生产加工成膏滋,作为中成药在药店销售,供患者对证选用,如:益母草膏、二仙膏等。

临床膏滋药:又称为定制膏方,是指经过医生针对患者身体状况辨证施治处方,一人一方,由药房或医院药房定制加工成膏方,每一剂膏方只适合患者本人服用。

2、外用膏方:中医外治法中常用药物剂型,除用于皮肤、疮疡等疾病以外还在内科和妇科等疾病中使用。

3、按添加辅料分类:素膏:指用砂糖或者蜂蜜所收的膏剂荤膏:指在素膏中再加入阿胶或者龟板胶等动物胶而制成的膏剂。

膏方起源1、起源于汉唐,《黄帝内经》所在十三方中就有两张膏方豚膏和马膏,主供外用。

《金匱要略》大乌头膏、猪膏是内服膏剂的最早记载。

《千金药方》个别“煎”已与现代膏方大体一致,如苏子煎《外台秘要》有“煎方六首”,内服。

2、萌芽于宋朝内服膏已受到普遍重视,膏逐渐替代煎,基本沿袭唐代风格,应用日趋广泛;《洪氏集验方》琼玉膏沿用至今,含有动物类药的习惯也流传下来。

《圣济总录》瓜蒌根膏,膏方兼有治病和滋养的作用。

3、发展于明朝膏方日趋完善和成熟,膏方命名逐渐正规,制作比较规范,膏和煎有了明确的区别,“膏”专制滋补类方剂,“煎”指水煎剂,膏方的数量大大增加,临床应用更加广泛,广为各类方书记载。

组成多简单,流传至今。

《摄生总要》龟鹿二仙膏;《寿世保元》茯苓膏;《景岳全书》两仪膏。

4、兴盛于清代膏方不仅在民间流传,宫廷中亦广泛使用。

《慈禧光绪医方选议》记载内服膏滋方近30首,《张氏医通》记载的二冬膏、集灵膏为后世医家所沿用。

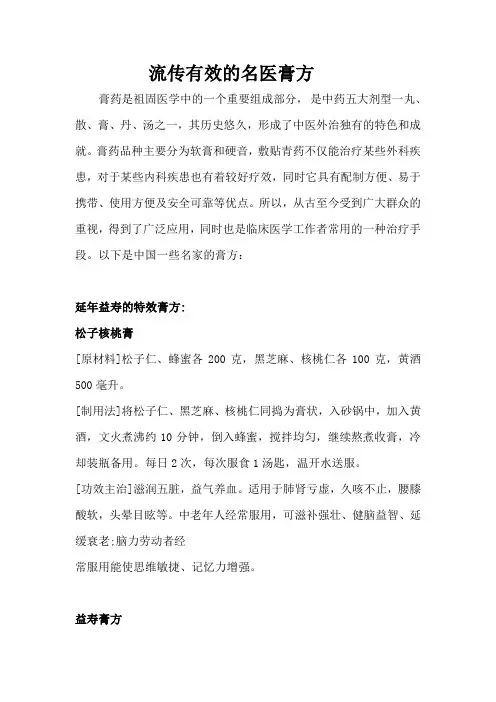

流传有效的名医膏方膏药是祖固医学中的一个重要组成部分,是中药五大剂型一丸、散、膏、丹、汤之一,其历史悠久,形成了中医外治独有的特色和成就。

膏药品种主要分为软膏和硬音,敷贴青药不仅能治疗某些外科疾患,对于某些内科疾患也有着较好疗效,同时它具有配制方便、易于携带、使用方便及安全可靠等优点。

所以,从古至今受到广大群众的重视,得到了广泛应用,同时也是临床医学工作者常用的一种治疗手段。

以下是中国一些名家的膏方:延年益寿的特效膏方:松子核桃膏[原材料]松子仁、蜂蜜各200克,黑芝麻、核桃仁各100克,黄酒500毫升。

[制用法]将松子仁、黑芝麻、核桃仁同捣为膏状,入砂锅中,加入黄酒,文火煮沸约10分钟,倒入蜂蜜,搅拌均匀,继续熬煮收膏,冷却装瓶备用。

每日2次,每次服食1汤匙,温开水送服。

[功效主治]滋润五脏,益气养血。

适用于肺肾亏虚,久咳不止,腰膝酸软,头晕目眩等。

中老年人经常服用,可滋补强壮、健脑益智、延缓衰老;脑力劳动者经常服用能使思维敏捷、记忆力增强。

益寿膏方[原材料]熟地黄60克,山药60克,山茱萸60克,云茯苓60克,粉丹皮60克,福泽泻60克,大麦冬60克,五味子60克,阿胶6克,黄酒、炼蜜各适量。

[制用法]将上述药材(除阿胶、黄酒、炼蜜外)加适量水煎煮3次,滤汁去渣,合并3次煎液,加热浓缩为清膏。

再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏中和匀,最后加入适量炼蜜和匀,文火收膏。

每次10克,1日2次,温开水冲服。

[功效主治]滋肾养肺,固气益寿。

适用于气血不足,五脏亏损,体质虚弱,或老年病、顽固性疾病恢复期出现的各种虚弱症状。

[来源]本方来源于膏方专家刘春天经验方。

双子双冬膏[原材料]菟丝子200克,金樱子200克,天冬150克,麦冬150克,熟地黃150克,山药150克,牛膝150克,地黄100克,杜仲叶100克,制何首乌100克,茯苓100克,木香100克,柏子仁100克,五味子100克,狗脊100克,枸杞子75克,覆盆子75克,地骨皮75克,花椒50克,泽泻50克,人参50克,石菖蒲50克,炙远志50克,炼蜜适量。

膏药的文化传承故事膏药是一种古老而神奇的药物,其文化传承故事承载着世代相传的智慧和经验。

从古至今,膏药在人们的生活中一直扮演着重要的角色,不仅在医疗领域被广泛使用,还成为了中华文化的一部分。

膏药的文化传承故事可以追溯到中国古代。

据史书记载,早在汉朝时期,膏药就已经被医生们广泛使用。

当时的膏药是由中草药制作而成的,通过将草药粉末与黏合剂混合制成糊状,再涂抹于伤口或患部上,起到镇痛、止血、消肿等作用。

这种传统的制作方法经过了数百年的积累和改进,逐渐形成了独特的制作工艺和配方。

在中国文化中,膏药被赋予了更加深远的意义。

人们相信,膏药不仅可以治疗疾病,还具有调理身体、提升健康的功效。

因此,在一些节气和重要的节日中,人们会使用膏药进行保健和预防。

例如,冬至这一重要的节气,许多家庭会在这一天贴上膏药,以预防寒冷带来的不适。

膏药的文化传承也体现在人们的生活方式中。

无论是老年人还是年轻人,膏药都成为了日常生活中的必备品之一。

在长时间的工作或运动后,人们会贴上膏药以缓解疲劳和舒缓肌肉。

这种习惯的形成,不仅是对膏药疗效的认可,更是对传统文化的传承。

膏药的文化传承故事不仅仅体现在中国,还扩散到了世界各地。

随着中医药的传播和普及,越来越多的人开始认识和使用膏药。

膏药的独特文化价值和疗效也受到了国际社会的认可和赞赏。

膏药的文化传承故事既是对传统智慧的传承,也是对健康生活的追求。

它使我们感受到了古代智者的智慧和医药学的进步,也让我们更加珍惜身体的健康,并深刻体验到了中华文化的博大精深。

让我们一起继续传承和创新,让膏药的文化故事继续在我们的生活中延续下去。

传信堂:药食同源新典范,专业古法熬膏60年2019年3月29日,“2019西湖论坛暨中国医药物资协会连锁药店分会成立10周年庆典”在杭州西子湖畔拉开帷幕。

作为中国健康产业的年度盛会和交流合作的重要平台,是医药行业尤其是零售领域的年度盛会。

人民网人民健康即日起启动“2019年中国医药品牌宣传月”活动,推广中国医药品牌,助力健康中国建设。

医药关系民生,新时代经济背景下,随着我国综合国力的不断提升,党中央、国务院高度重视中医药工作,新时代中医药发展迎来新机遇。

民众对中医药的信任度不断提高,在其有健康需求时开始更主动地选择中医药。

在中医传统的丸、散、膏、丹、酒、露、汤和锭八种剂型中,膏是中医药的一种特色疗法,历史最早可追溯至战国时期,历经千年发展从出现到广泛应用,在近现代曾一度濒于失传失用,幸而随着国民经济的发展,健康意识的提升,膏滋重新回到人们的视野中,民众对膏滋方类中药的需求也随着认知的提高而逐渐提升,甚至出现了“墙内开花墙外香”的盛况,成为远销海外的女性养生圣品。

那么,“膏”是如何做到与时俱进,兼容并蓄,如何用中医的“君臣佐使,药食同源”及“治未病”的药理来造福更多民众的呢?膏方的广受欢迎与其品质和功效有着紧密联系。

首先,膏方的主要作用是滋补保健、扶正祛邪,服用者多以调养身体为主要目的,可滋阴养血、温阳补气,亦可清热祛湿、理气。

其次,中医学发展首重预防,而预防之道在于遵循自然治疗之原则,食疗是最忠实体现,膏方原材一般都是“药食同源”中药材,即是食物又是药物,这就保证了膏方的安全性,在享受食物的同时潜移默化地将身体调理到健康状态。

千百年来,膏滋从萌芽到走入宫廷,又从宫廷辗转流入民间,每一个膏方的背后都有一段传奇故事。

传信堂膏滋方作为清末民初时期流落民间的膏方之一,其传承人,现年八十四岁的刘传信爷爷,师承“江南药王”胡庆余堂老药工,习得一手高超的熬膏技术。

刘传信一生专注熬膏,且这一熬就是60余年,对于膏滋选材的严格要求,熬膏过程火候、时长、力度、工序的把握,甚至可以说是到了苛求的地步。

什么是膏方,膏方历史渊源“膏”字从“肉”,本义指动物的脂肪,后泛指浓稠的膏状物。

在中药制剂中,将中药材加工制成为像动物的油脂一样细腻稠厚的半流体状物称为“膏剂”。

膏剂与丸、散、丹、酒、露、汤、锭等其他剂型一样,属于中医传统八大剂型之一,分为外敷膏剂及内服膏剂。

外敷膏剂是中医外治法的一种,通称为“膏药”,是将药物施于患者体表的某部位,通过发挥药物活血化瘀、通经活络、祛风散寒、拔毒化腐等功能,从而达到治疗疾病或养生保健的目的,常用来治疗外科及皮肤疾患,对部分内科、妇科疾病亦有疗效。

本文主要介绍内服膏方,即“膏滋”,它是由医生根据患者体质与所患病症,辨证与辨病相结合,定制出不同的处方,进行全面整体调理的中医所独有的调补方式。

膏方历史悠久,其源头可追溯到《黄帝内经》和《五十二病方》。

中医经典著作《黄帝内经》一书中载有2张膏方,《五十二病方》是我国现存最早的方书,书中记载膏剂30余方。

《五十二病方》中有“以水一斗,煮胶一参、米一升,熟而啜之,夕毋食”方,虽未以“膏”名,却可视为文献中记载的最早的内服膏方。

之后的《武威汉简》中有“治百病膏药方”和“治千金膏药方”等,也是可用于内服的膏方。

早期的内服膏剂又常称为“煎”,如《金匮要略》中的大乌头煎、猪膏发煎等。

称为“煎”的方常把膏进一步加工成丸剂服用,如《金匮要略》中的鳖甲煎丸,《中藏经》的地黄煎、左慈真人千金地黄煎孙思邈的《千金要方》中的众多煎方等均是。

早期称为“膏”或“煎”的内服方,主要用来治病而不是滋补。

到了六朝隋唐时期的《小品方》、《外台秘要》等文献中才见到一些滋润补益类膏方。

人们在临床上逐渐认识到滋补类方药制作成膏剂服用有一定的优越性,以后用于滋补的膏剂方就逐渐多了起来。

宋朝时膏逐渐代替煎,基本沿袭唐代风格,用途日趋广泛,如南宋《洪氏集验方》收载的琼玉膏,沿用至今。

同时,膏方中含有动物类药的习惯也流传下来,如《圣济总录》的栝蒌根膏,此时膏方兼有治病和滋养的作用。

百年传承膏滋方发展史

一、膏方的起源与发展

膏方, 是祖国医药学的重要组成部分,是中医传统的丸、散、膏、丹、酒、露、汤和锭八种剂型之一, 在我国有着相当漫长的发展历史。

千百年来, 经过历代医家的实践、继承和发展, 由外用的膏药进而发展成内服膏方, 又由内服成方膏滋药发展成临床按个人需求辨证处方制作的个性化膏滋药。

内服膏方的处方、制法、用法逐渐完善, 品种逐渐增多, 功效逐渐扩大和完善。

内服膏方的历史源流大致经历了初起、发展、成熟、盛行四个阶段, 目前, 膏滋药越来越受到人们的关注和推崇。

(一) 膏方的初起

1、先秦古籍《山海经》记载了一种羊脂类药物, 用于涂搽皮肤防治皲裂, 这应该说是早期膏方的雏形。

而当时膏方的组成可能是单用动物的脂肪以外敷或者外搽。

2、长沙马王堆汉墓出土的记有药方的医书共有4部, 分别成书于春秋战国之际的《五十二病方》《养生方》<杂疗方》和《胎产书》。

这些古医书, 是已发现的我国最早的医方书, 对考察我国古代医药学的起源和发展具有极重要的价值。

其中《养生方》和《杂疗方》两书中记载用蜜或枣膏制丸的药方,所谓零膏就是用煮烂的大枣捣烂成泥状物,在《养生方》中又称为“枣脂”,可视为后世膏方之起源。

3、成书于战国到西汉时期的《黄帝内经》中包括2个膏方, 其中<灵枢·痈疽》载:“痈发于嗌中, 名曰猛疽。

猛疽不治,化为脓, 脓不泻, 塞咽, 半日死。

其化为脓者,泻则合豕膏, 冷食, 三日而已。

”秦伯未认为此豕膏为豕油、白蜜煎炼而成。

与现代水煎浓缩制膏, 有所不同。

上书同篇又有“发于腋下赤坚者, 名曰米疽。

治之以贬石, 欲细而长, 疏砭之, 涂以豕膏, 六日已, 勿裹之”的记载, 可见此膏亦可外用。

由此逐渐成为后世以膏治病有内服、外用区分之起源。

4、《武威汉代医简》的写作年代大约是东汉初期。

其中的“千金膏药方”, 不仅记载了膏药的组成、制法,还具体记载了应用病症及用法,明确指出该方除了“涂之”、“摩之”,还可吞之,与丸药服法相似。

5、成书于西汉末年至东汉初年的《神农本草经》是我国现存最早的本草专著,书中强调中药加工要根据药物性质选择合适的剂型,“药性有宜丸者, 宜散者, 宜水煎者, 宜酒渍者, 宜

煎膏者, 亦有一物兼宜者, 亦有不可入汤酒者, 并随药性, 不得违越”, 其中就有“煎膏”的记载。

书中还首次论述了熬煮制胶的方法一阿胶(鹿皮胶)、白胶(鹿角胶)两种胶的制作方法。

此胶剂的制作, 为现代的膏剂制作奠定了基础。

6、东汉末年, 张仲景《金匮要略·腹满寒疝宿食病脉证治第十》中的大乌头煎, 用大乌头五枚, 水三升, 取一升, 去渣, 纳蜜二升, 煎令水气尽, 强人服七合, 弱人服五合。

这种水煎药物, 去药渣, 继续浓缩药液, 最后入蜜, 再煎煮蒸发水分的方法, 就是现代制作内服膏方的一般方法。

此方完全可以看做是最早的内服膏方。

7、晋代葛洪的《肘后备急方》卷八专列“治百病备急丸散膏诸要方”一节, 诸膏方制剂一般是用苦酒(即醋) 与猪油作溶剂, 药制成后, 既可外用以摩患处, 又可内服。

晋时陈延之著有《小品方》。

据《外台秘要》卷三十一记载, 《小品方》有单地黄煎。

此方主补虚除热, 散乳石痈疽疮疖等热, 单用生地黄一味取汁, 于铜钵中重汤上煮, 以蒸发水气, 煎去半, 再用新布滤去粗渣, 又煎令如饧。

此方当是较早的滋补膏方。

8、到了南北朝时期, 陶弘景在《本草经集注》中对膏药的制作有详尽的阐述,提出以治病的需要来确定剂型的理论,指出“疾有宜服丸者, 宜服散者, 宜服汤者, 宜服酒者,宜服膏煎者, 亦兼服参用所病之源以为制耳”, 并说明了汤、丸、散、膏、药酒的制作常规,既是对南北朝以前制剂工艺的总结, 亦为后世制剂工艺奠定了基础。

关于内服膏方的起源,上述记载提示:

1、从膏剂的制法及用法可以看出,内服膏剂与外用膏剂本是同源所生,内服膏剂是由外

用膏剂发展而来;

2、最初内服膏剂多吞服,与丸剂相似,后来内服膏剂逐渐用开水冲服,有如汤剂,较之

丸剂更易消化吸收;

3、从单一外用膏方通治各科疾病发展到内服膏方和外用膏方同治内科及其他各科疾病。

(二)膏方的发展

1、唐初孙思邈《备急千金药方》卷一“合和第七”,是专论有关药物制剂的,在论述膏方制备方法时,基本是照抄《本草经集注》。

其关于膏方的制剂与《武威汉代医简》及《肘后备急方》大体相同,但部分方剂已与现代膏方十分接近。

2、唐·王焘的《外台秘要》卷三十一载“古今诸家煎方六首”,即《广济》之阿魏药煎、鹿角胶煎、蒜煎等,与现代内服膏方几乎一样,均是滋补强壮以祛除虚损劳伤的膏方。

3、宋朝膏方用途日趋广泛, 但并未取得多大发展, 基本沿袭了唐代的风格。

如从宋初王怀隐等的《太平圣惠方》到多年后官药局所编的《太平惠民和剂局方》, 在论述有关膏方的制备方法时, 基本是照抄《本草经集注》和<备急千金要方》。

许多内服膏方, 仍称之为“煎”, 如《太平圣惠方》卷二十七治虚劳渴的瓜蒌煎, <圣济总录》卷八十九治虚劳肌瘦的补益則等等。

在唐、宋两朝, 内服膏方基本完成了他从萌芽到成长阶段。

从制法来看, 越来越多的膏方采用水煎取浓汁后加蜜等收膏的方法, 个别方剂精细的制备工艺已达到较高水平。

从服用方法来看, 唐以前内服膏方以吞服为主, 其剂量以“枣核大一枚”、“如弹丸一枚”、“丸如小豆二、三枚”等表示。

唐宋膏方逐渐以诸如“用匙盛服, 不拘时噙化”“酒和服”“每服半匙, 温水调下, 空心食前服”等服法为主。

就内服膏方的功效来看,唐以前的膏方多以祛邪为主。

到了唐代, 膏剂的功效扩大了, 增加了扶正的药物, 出现了大量以补虚为主的膏方。

金元时期, 各大医家对膏方无突出贡献,其认识基本与唐宋时无甚区别。

(三)膏方的成熟

内服膏方发展至明清时期,已进入成熟阶段。

主要体现在四个方面:一是膏方的名称,多采用“某某膏”的方式命名;而是制作方法已基本固定,即用水多次煎煮,浓缩药液,最后加蜂蜜收膏;三是膏方数量大增,广为各类医术记载;四是临床应用日益广泛。

明代缪希雍《先醒斋医学广笔记·炮灸大法》谓:“膏者熬成稠膏也。

”膏已成为滋润补益类方剂的专用名称,煎则转为水煎剂的同名词。

膏方进一步偏向补益,膏滋备受朝野欢迎,加以辨证处方,调制体弱之人,从而出现了因人处方而制的膏方。

明代方贤著的《奇效良方》,汇集宋明医学之精华,收集膏方甚多,如补精膏、黄精膏等。

至清朝,膏方的发展甚为繁荣。

在兼顾治疗的同时,膏方的补益作用愈加明显。

如陶承熹《惠直堂经验方》的卫生膏、百补膏等。

如官修的《古今图书集成·医部全录》载有琥珀茯苓膏等。

清朝膏方的运用,已从宫廷、官府传至在民间的广泛应用。

通过对《慈禧光绪医方选议》一书中内服膏方的分析,可以得出清宫使用内服膏方的特点:

(1)膏方组成较简单,药量不重,如菊花延龄膏、五味子膏、梨膏均只有一味药,一般的膏方也就十来味药。

(2)膏方不局限于冬季才使用,只要于病有利,一年四季皆可。

(3)膏方数量多,使用面广。

根据辨证处方的内服膏方,应该说到了清代才完善起来。

晚清名医张聿青存世医著《张聿青医案》列膏方专集,收载膏方医案27例,用药品种有133之多。

(四)膏方的盛行

清代虽说内服膏方已经发展到相当高的水平,有些药店开始生产与供应多种胶类药及成方膏滋药,但膏方终究只是统治阶级才能享受的滋补佳品。

民国时期,频频战乱,膏剂生产量小,能服上膏方的自然只是有钱有势的人家,而老百姓因战争与贫穷,连饥饱都没解决,服膏方更是不可能的事。

中华人民共和国成立后,膏剂生产逐渐发展,膏剂产品逐渐增加,服用膏方的人越来越多。

随着人民生活水平的不断提高,健康保健意识逐渐加强,原本只在江浙沪一带盛行的膏方,逐渐在北京、两广、湖北等地也开始受到青睐,江浙沪一带更是红火。

膏方由于其外观粘稠、入口甘怡,兼具调养滋补和治病防病的综合作用,针对性强,以个体化保健为特色,越来越受到人们的关注和推崇。

一些著名中医医院专家开始在冬季为一些病人根据病情需要开膏滋药方,并由医院代加工,便于患者服用。

一些药房也请中医专家坐诊开堂开膏方,加工膏滋药,或直接出售成方膏滋药,深受百姓欢迎。

有些人不但自己服膏滋药,更将其作为表达心意的补品送亲朋好友,膏滋药发展可谓空前。