分析最后一节。思考:为什么孔子一方面

否定管仲知仁,一方面却肯定其为仁者?

❖ 管氏而知礼,孰不知礼?(3.22)

❖ 子路曰:“桓公杀公子纠,召忽死之,管仲 不死。”曰:“未仁乎?”子曰:“桓公九 合诸侯,不以兵车,管仲之力也。如其仁, 如其仁。”

❖ 【译文】子路说:“齐桓公杀了公子纠,召 忽自杀以殉,但管仲却没有自杀。管仲不能 算是仁人吧?”孔子说:“桓公多次召集各 诸侯国的盟会,不用武力,都是管仲的力量 啊。这就是他的仁德,这就是他的仁德。”

可见,有了忠不是就是仁,那么还需要 7:过之,必趋

8:桓公杀公子纠,不能死

❖ 读“言志”这一则,体会三人的不同点。

引用朱熹的话:夫子安人,颜渊不违仁,子路求仁

什么呢? 5:老者安之

分析最后一节。

6:固相师之道也.

读“言志”这一则,体会三人的不同点。

❖ 2:己所不欲,勿施于人————恕(推已及

人)

分析后七则

引用朱熹的话:夫子安人,颜渊不违仁,子路求仁

如?”子曰:“忠矣.”曰:“仁矣乎?”曰:“未知,焉 孔子“仁”的标准是看一个人对社会的贡献,看他能否维护王权,安定百姓,而不是只讲求小谅小信。

《论语》中关于“仁”的阐述有很多,比如:

得仁?”(5.19) 引用朱熹的话:夫子安人,颜渊不违仁,子路求仁

这就是他的仁德,这就是他的仁德。 子张问曰:“令尹子文三仕为令尹,无喜色;三已之,无愠色.

分析前四则

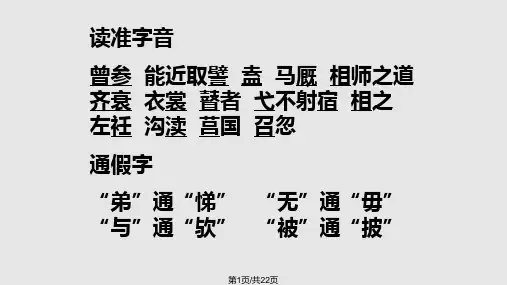

❖ 读四则,思考: ❖ A重点字。 ❖ B“仁”的思想内容包括哪一些?

重点字

❖ 1:入则孝 ❖ 2:出则弟 ❖ 3:吾道一以贯之 ❖ 4:夫子之道,忠恕而已矣 ❖ 5:何事于仁 ❖ 6:尧舜其犹病诸 ❖ 7:己欲立而立人,己欲达而达人 ❖ 8:能近取譬