《第二单元古代中国的科技与文化——第6课绚丽多彩的古典戏曲课件教案

- 格式:doc

- 大小:98.00 KB

- 文档页数:6

第6课绚丽多彩的古典戏曲[学习目标]一、从参军戏到元杂剧1.戏曲的产生:中国戏曲可以溯源到原始社会。

春秋战国时期,出现一批专门从事乐舞戏谑的艺人,称为优伶。

唐代产生了“参军戏”,演起来诙谐幽默,妙趣横生。

2.元杂剧(1)形成:元杂剧是在宋金杂剧的基础上发展起来的。

(2)艺术特色:专为表演历史故事而服务的演出形式,具有严格体制和独特艺术风格;一般分为四折一楔子,角色分为旦、末、净等。

(3)代表作家及作品:关汉卿的《窦娥冤》最为著名,还有王实甫的《西厢记》、马致远的《汉宫秋》、白朴的《墙头马上》、郑光祖的《倩女离魂》。

[思维点拨] 中国古代戏曲的形成和发展带有深刻的时代烙印。

宋代社会经济的发展,促进了南戏的产生,形成了完备的戏曲形式;元代统治者的民族分化政策推动了元杂剧的产生。

1.中国古代戏曲盛衰的原因和从中得到的启示提示(1)兴盛的原因:①社会经济发展。

②适应人们文化生活的需要。

③具体的政治环境。

(2)衰落的原因:形式僵化,不能满足人民群众的需要。

(3)启示:①艺术不能脱离人民群众的需要,要不断进行创新。

②一切艺术形式首先来自广大人民群众的创造,也必须以服务人民群众为宗旨,否则会成为无本之木、无源之水。

二、“近代百戏之祖”——昆曲1.形成与发展(1)形成:元朝末年,在江浙一带兴起了南戏,明代发展为传奇。

到明中期,逐步形成四大声腔:弋阳腔、海盐腔、余姚腔、昆山腔。

(2)发展:嘉靖年间,魏良辅对昆山腔加以改革,形成新昆腔;梁辰鱼利用新昆腔创作《浣纱记》,大获成功。

形成新昆腔一统传奇的局面。

清初,昆曲的名称产生。

2.鼎盛:明朝万历年间到清朝乾隆末年,新作品层出不穷。

汤显祖的《牡丹亭》和清代戏曲家朱素臣的《十五贯》都是昆曲名作。

昆曲是“近代百戏之祖”。

三、“国粹”京剧1.产生与发展(1)乾隆年间,地方戏曲继续发展,昆曲日渐衰落。

(2)乾隆末年,南方的徽剧戏班进京演出。

(3)道光年间,湖北汉调艺人进京,形成“徽汉合流”的局面。

第6课绚丽多彩的古典戏曲教材整理1从参军戏到元杂剧1.原始歌舞(1)产生:原始社会。

(2)发展:春秋战国时期出现了专门艺人,称为优伶。

2.参军戏(1)产生时间:唐朝。

(2)特点:诙谐幽默,妙趣横生。

3.元杂剧(1)形成:宋金时期形成,是一种专为表演故事而服务的演出形式。

(2)特点:在宋金杂剧的基础上发展起来,具有严格体制和独特艺术风格。

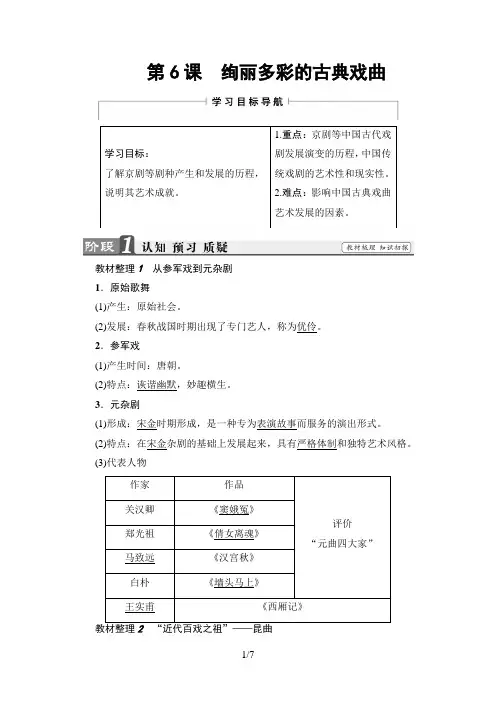

(3)代表人物1.兴起(1)元朝末年,在江浙一带兴起了南戏。

到明代发展为传奇。

(2)明中期,逐步形成地域色彩不同的各种声腔。

其中,以弋阳腔、海盐腔、余姚腔、昆山腔影响最大。

(3)嘉靖年间,魏良辅对昆山腔加以改革,形成新昆腔。

(4)传奇作家梁辰鱼利用改革后的新昆腔创作《浣纱记》,演出大获成功。

2.产生清初,昆曲的名称正式产生。

3.鼎盛(1)时间:从明朝万历年间到清朝乾隆末年。

(2)代表作家及作品:明代汤显祖的《牡丹亭》,清代朱素臣的《十五贯》。

4.地位昆曲是“近代百戏之祖”,很多剧种都是在昆曲的基础上发展起来的。

教材整理3“国粹”京剧1.逐步形成(1)乾隆年间:昆曲衰落,地方戏曲发展。

(2)乾隆末年:南方的徽剧戏班进京演出,二黄调风靡一时。

(3)道光年间:湖北汉调艺人进京,形成“徽汉合流”局面。

后形成了新的剧种——京剧。

2.走向成熟清末,京剧走向成熟,成为全国广泛流行的大剧种。

3.表演特色(1)继承中国古代戏曲载歌载舞的传统,以表演历史故事为主。

(2)以唱、念、做、打为艺术手段。

(3)音乐以二黄和西皮为主,使用管弦乐器和打击乐器伴奏。

(4)角色分为生、旦、净、丑四大行当。

(5)多采取虚拟性动作,虚实结合,形神兼备。

4.影响京剧将中国戏曲推向一个新的高峰,被誉为“国粹”。

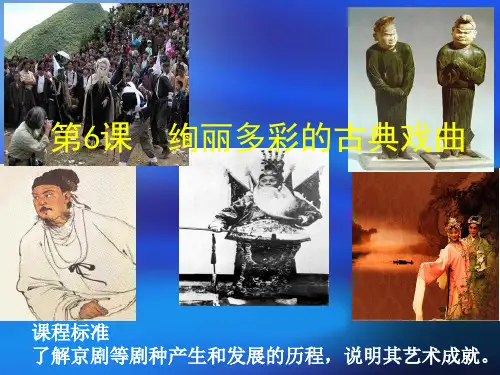

第二单元古代中国的科技与文化第6课绚丽多彩的古典戏曲(共1课时)课标要求:了解京剧等剧种产生和发展的历程,说明其艺术成就。

【学习目标】1、京剧的发展历程、京剧艺术特点以及艺术家代表;2、京剧形成发展的原因;3、通过对京剧艺术的了解,学会欣赏京剧。

4、通过欣赏戏剧方法,了解中国戏剧的基本特征和发展脉络,提高艺术鉴赏能力。

5、体会国粹京剧的魅力;6、京剧是祖国文化遗产的一部分,我们要珍惜和弘扬古代优秀文化。

【教学重难点】1、重点:理解戏曲艺术的基本特征。

2、难点:理解戏曲艺术的基本特征。

【教学方法】材料分析法、对比法。

【教学手段】多媒体课件【教学过程】一、板书课题,出示目标(1分钟)同学们,今天我们来学习第6课《绚丽多彩的古典戏曲》(板书课题)。

导入:歌曲:说唱脸谱……蓝脸的窦尔敦盗御马红脸的关公战长沙黄脸的典韦白脸的曹操黑脸的张飞叫喳喳……喳喳哇……说实话京剧脸谱本来确实挺好看可唱的说的全是方言怎么听也不懂慢慢腾腾咿咿呀呀哼上老半天乐队伴奏一听光是锣鼓家伙咙个哩个三大件这怎么能够跟上时代赶上潮流吸引当代小青年……老爷爷你别生气允许我分辩就算是山珍海味老吃也会烦艺术与时代不能离太远要革新要发展哇呀呀……让那老的少的男的女的大家都爱看民族遗产一代一代往下传……中国的地方戏曲:除京剧以外,中国还形成了其他丰富多彩的地方戏,据统计,有360多种,称得上世界之最。

过渡语:请看本课的学习目标。

1、京剧的发展历程、京剧艺术特点以及艺术家代表;2、京剧形成发展的原因;3、通过对京剧艺术的了解,学会欣赏京剧。

4、通过欣赏戏剧方法,了解中国戏剧的基本特征和发展脉络,提高艺术鉴赏能力。

5、体会国粹京剧的魅力;6、京剧是祖国文化遗产的一部分,我们要珍惜和弘扬古代优秀文化。

二、出示自学指导请认真阅读课本第26-29页,思考并在课本上画出下列思考题的答案要点,5分钟后比谁的答案要点全、语言简洁、表达准确。

1、阅读书本第26-29页,在书本中找出戏剧发展的历程。

第6课绚丽多彩的古典戏曲陇西县第二中学历史教研组陈强内容标准了解京剧等剧种产生和发展的历程,说明其艺术成就。

教学目标知识与能力识记:参军戏,元杂剧,昆曲,京剧。

理解:元杂剧标志着中国古典戏曲的成熟,昆曲是百戏之祖,京剧被称为国粹艺术。

运用:了解古代戏曲的发展背景,能够对政治、经济、社会状况与文化娱乐的关系进行理性的分析。

过程与方法从政治、经济、社会状况的角度分析戏曲产生的背景。

情感态度与价值观通过对中国古典戏曲的学习,感受辉煌灿烂的古典文化。

学习中国古典戏曲的艺术成就,培养人文主义精神和健康的审美情趣。

教学策略教学重点与难点重点:京剧艺术的特色和成就。

难点:中国古典戏曲的产生和发展历程。

教学过程导入新课播放“2012年元宵晚会戏曲节目片段”(视频片段)。

师:你知道的戏曲有哪些种类?它们分别发源于什么地方?生:豫剧、川剧、越剧、粤剧、黄梅戏、秦腔、京剧等;河南、四川、浙江、广东、安徽、陕西、北京等。

师:什么是戏曲?王国维说:“戏曲者,谓之以歌舞演故事也。

”戏曲就是运用音乐化的对话和舞蹈化的动作去表现一定长度的故事情节。

中国戏剧的源头在哪里?一、从参军戏到元杂剧1.中国古典戏曲的起源:原始歌舞、傩“傩”是什么?在原始社会,原始人类遇到可怕的事情总把它归于一种无形的力量,认为是“鬼”“怪”在作祟。

在这种情况下,怎么办?原始时代,人们以可怕的形象来驱逐恶魔,形成了一种巫术仪式——“傩”(拼音:nuó)。

这种仪式后来发展为即娱神又娱人的节日民俗,成为一种歌舞传统,称为“傩戏”。

2.发展(1)春秋战国的优伶。

优伶:专门从事乐舞戏谑的艺人,如楚国的优孟。

(2)唐朝参军戏。

参军戏:一般有两个角色,一叫“参军”,一叫“苍鹘”,表演时一机智,一故作痴呆愚蠢,演起来诙谐幽默,妙趣横生。

(3)宋金时期杂剧。

宋金时期,一种成熟的杂剧终于形成,这种杂剧把先前的滑稽、歌舞、说唱和角抵等多种舞台艺术综合起来,形成一种专为表演历史故事服务的演出形式。

3.成熟:元杂剧在宋金杂剧的基础之上,形成了元杂剧。

多媒体展示《山西洪洞广胜寺元代杂剧壁画》。

教师解读:画面表现的是一个戏班10个人物集体亮相的场面,角色分工,脸谱构画生动;笏板、刀、宫扇等道具的运用,鼓、笛、拍板等乐器的演奏,反映了当时戏剧的规模。

这幅壁画为我国目前发现的唯一元代戏剧壁画。

学生阅读教材,思考元杂剧的特点:①剧本结构:四折一楔子(一折相当于一幕,楔子,就是过场)②角色:旦、末、净、杂(主角:旦或末一人)③代表:元曲四大家(关汉卿、王实甫、马致远、白朴)教师介绍关汉卿与《窦娥冤》,被誉为“元曲第一家”“东方的莎士比亚”。

一生不畏强暴,性格倔强不屈,自比为“蒸不烂、煮不熟、捶不扁、炒不爆,响当当一粒铜豌豆”。

探究活动一:为什么说元杂剧是中国古代戏曲成熟的标志?谈谈你的理解。

元杂剧集诗词、歌唱、对白、音乐、舞蹈于一体,有完整的故事情节和角色配合。

二、“近代百戏之祖”——昆曲明清时期,是中国戏曲的繁荣时期。

师生共同阅读教材,理清昆曲形成的过程。

1.形成过程(1)元末:江浙南戏。

江浙一带流行南戏,情节处理更为紧凑,人物刻画更为细腻,角色分工更为细致。

(2)明初:传奇。

内容通俗,形式比较自由活泼,每本长短不拘,可以独唱、对唱和合唱,因而深受江南人民的喜爱,在民间广泛流行。

(“传奇”这种明清时的戏曲形式,与唐代文言小说传奇不是一回事,教师可以酌情介绍)(3)明中期:海盐腔、余姚腔、弋阳腔、昆山腔四大声腔形成。

嘉靖年间:新昆腔形成。

嘉靖年间,魏良辅改革昆山腔,形成了徐舒婉转的新昆腔。

作家梁辰鱼利用新昆腔创作了《浣沙溪》,演出大获成功。

后来新昆曲压倒了其他诸腔,广泛流传,形成了一统传奇的局面。

(4)清初:昆曲得名。

2.传世佳作明:汤显祖和《牡丹亭》清:朱素臣和《十五贯》特点:文词典雅华美,寓意深切,发音吐字讲究格律,表演以载歌载舞为主要特色。

昆曲是百戏之祖,很多剧种都是在昆曲的基础上发展起来的。

“百戏之祖,百戏之师”,有“中国戏剧之母”的雅称,许多地方剧种,像晋剧、蒲剧、上党戏、湘剧、川剧、赣剧、桂剧、邕剧、越剧和广东粤剧、闽剧、婺剧、滇剧等等,都受到过昆剧艺术多方面的哺育和滋养。

探究活动二:昆曲得以形成发展的条件有哪些?政治上:封建社会走向没落,专制统治的强化,阶级矛盾的激化。

经济上:商品经济的发展,资本主义萌芽的出现,市民阶层的活跃。

思想上:理学日益禁锢人们的思想。

实践上:不断吸收融合其别的艺术,魏良辅等人的改革。

三、“国粹”京剧学生阅读教材,教师总结京剧发展的过程。

1.形成过程(1)花雅争雄清代前期,各种地方戏曲也在继续发展。

到乾隆年间,呈现“雅部”与“花部”争雄的局面。

雅部是指昆曲,它原本来自民间,后来受到文人学士的欣赏和重视,作品多出自文人学士之手,曲文雅致,逐渐远离群众,因而日渐衰败。

这是一种高雅的文化,正所谓曲高和寡。

花部指昆曲以外的各种地方戏曲,又称“乱弹”。

乱弹曲文不如昆曲雅致,但语言丰富,音调优美,表演生动,深受群众欢迎。

这是种通俗的艺术。

(2)徽汉合流乾隆五十五年(1790),为庆祝乾隆皇帝八十寿辰,流行于安徽一带的徽戏剧团三庆班,由高朗亭率领到京城献艺;高朗亭等人善于博采众长,在北京演出时又大量融进了北京语汇,使徽调的表现力愈加丰富。

随后,又有徽剧四喜、和春、春台三班相继进京,徽调在北京逐渐扎根。

道光初年,先后又有著名汉剧李六、王洪贵、余三胜、龙德云等入京,进入徽班春台、和春班演唱。

把西皮调融入徽剧之中,形成“徽汉合流”的局面。

(3)博采众长后来,徽汉艺人不断实践,吸收昆曲、秦腔和其他民间戏曲的长处,形成了一个新的剧种。

(4)走向成熟中国京剧经过几代艺术家的不懈努力,博采众长,融会贯通,兼收并蓄,推陈出新,在清朝同治、光绪年间,迎来第一个繁盛期,在戏曲发展史上取得了卓越的成就。

京剧走向成熟。

(5)广泛流传此后,京剧不断传播到各地,成为全国广泛流传的大剧种。

京剧也不断走向世界。

2.艺术特色学生阅读教材思考:京剧为什么被称为“国粹”?京剧具有鲜明的艺术特色:(1)内容:以表演历史故事为主可以近期播放的电视剧或京剧节目说明,如《红鬃烈马》《五典坡》等。

(2)乐器:管弦乐器和打击乐器伴奏多媒体出示先关乐器,如京胡、京二胡、月琴、三弦、锣、铙钹、堂鼓、中阮、大阮、唢呐等。

(3)角色:生、旦、净、丑四大行当生分老生、小生、武生、红生四种。

老生如《定军山》之黄忠,小生如《西厢记》之张珙、《群英会》的周瑜,武生如《长坂坡》之赵云,红生如三国戏中的关羽。

“旦”分青衣、花旦、刀马旦、武旦等。

例如,《武家坡》的王宝钏、《玉堂春》的苏三,《穆柯寨》之穆桂英。

净俗称大花脸,分铜锤、架子、武花、摔打和二花脸等类。

例如,《铡美案》中的包拯、《群英会》中的曹操。

丑俗称小花脸,分文丑、武丑两类。

文丑如《群英会》之蒋干、武丑如水浒戏中的时迁。

多媒体出示四大行当形象。

(4)脸谱:化妆都有一定的谱式多媒体出示基本的脸谱。

红脸象征忠义、耿直、有血性,如“三国戏”里的关羽。

黑脸既表现性格严肃,不苟言笑,为中性,代表猛智,如“包公戏”里的包拯;又象征威武有力、粗鲁豪爽,如“三国戏”里的张飞、“水浒戏”里的李逵。

白脸表现奸诈多疑,含贬义,代表凶诈,如“三国戏”里的曹操、《打严嵩》中的严嵩。

黄色脸,勇猛、暴躁,如三国里典韦。

蓝脸表现性格刚直,桀骜不驯,如《连环套》里的窦尔墩。

(5)动作:唱、念、做、打四大基本功多媒体出示四大基本动作。

3.代表人物同光十三绝。

清代同治、光绪年间进京后扬名的13位著名京剧演员。

包括郝兰田、张胜奎、梅巧玲、刘赶三、余紫云、程长庚、徐小香、时小福、杨鸣玉、卢胜奎、朱莲芬、谭鑫培、杨月楼。

13人中有老生、武生、小生、青衣、花旦、老旦、丑角不同的角色。

梅兰芳是哪个角色出生?(旦角)京剧四大名旦指的是梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生。

(结合地方特色和实际,请会的同学现场唱一段)有没有会的?给大家来一段。

教师可以播放一段传统京剧,如《包龙图打坐开封府》。

探究活动三:中国古典戏曲绚丽多彩的原因?组织学生讨论,教师引导:(1)创新是中国古典戏曲绚丽多彩的重要原因。

(2)植根于生活,反映了人民的喜怒哀乐,为中国戏曲发展之源泉。

(3)内容上看,惩恶扬善,中华民族的价值取向。

课堂小结祖先留给了我们丰厚的戏剧遗产。

繁花似锦,悠扬悦耳的戏曲,正是中华文化的一部分。

作为新时代的中国人,我们有权利也有义务将传统戏曲发扬光大。

但是,随着时代的变迁和文化价值取向的变化,传统戏曲面临许多挑战。

我们应该如何让传统的戏曲立足于现代,还是要不断创新,利用新的舞台技术手段,发扬传统艺术。

这就是古为今用,推陈出新,弘扬国粹。

结束语:播放《说唱脸谱》。

延伸阅读建议王国维:《宋元戏曲史》,上海古籍出版社,1998吴国钦:《中国戏曲史漫话》,上海文艺出版社,1980《中国大百科全书》(戏曲曲艺卷),中国大百科全书出版社,1993。