中国照明工具的演变

- 格式:docx

- 大小:10.96 KB

- 文档页数:2

灯笼的起源和历史发展简介灯笼被认为是一种具有特殊象征意义的装饰性物品,它不仅用于照明,还被广泛用于庆祝节日、装饰场所和表达情感。

本文将介绍灯笼的起源和历史发展,包括其起源地、不同文化中的应用以及现代灯笼的创新设计等内容。

灯笼的起源灯笼的起源可以追溯到古代中国。

根据考古学的证据,最早的灯笼出现在中国约2000年前的东汉时期。

这些古代灯笼通常由纸或绢制成,内部放置蜡烛或油灯,通过点燃火焰来产生光亮。

最初,灯笼主要用于照明,但后来逐渐演变成一种装饰性物品。

灯笼在古代中国文化中有着重要的地位。

它被视为吉祥的象征,代表着光明、团圆和好运。

在中国传统节日如春节和中秋节,人们常常会悬挂各种精美的灯笼来装饰房屋和街道,营造欢乐喜庆的氛围。

灯笼的传播和发展随着时间的推移,灯笼传播到了其他亚洲国家。

在日本,灯笼被称为“提灯”,成为了重要的民俗文化表达形式。

日本的灯笼通常采用竹子或木头制作,外表用彩绘或刺绣装饰。

灯笼不仅在庆祝节日时使用,还用于表示商店的招牌或标志。

在韩国,灯笼被广泛用于庆祝传统节日“元宵节”。

作为节日的一部分,人们会放飞装饰有各种图案的灯笼,寄托对美好未来的愿望。

在东南亚国家,如泰国和越南,灯笼也是重要的文化元素。

泰国的灯笼通常以彩色纸制成,象征着幸福和繁荣。

越南则以竹制灯笼和纸灯笼为主,用于庆祝农历新年和其他节日。

除了亚洲,灯笼还传播到了其他地区。

在欧洲,灯笼被广泛用于庆祝圣诞节和节日。

在美国,灯笼则成为庆祝独立日和万圣节的重要装饰。

现代灯笼的创新设计随着科技的进步和设计的创新,现代灯笼已经发展出了更多的样式和功能。

一些灯笼不再使用蜡烛或油灯,而是采用LED等新型照明技术,使灯笼更加安全和环保。

此外,现代灯笼的设计也更加多样化。

有的灯笼采用了可折叠和可调节亮度的设计,使其更加方便携带和使用。

还有一些灯笼结合了传统和现代元素,通过使用新材料和工艺来创造出独特的外观。

同时,灯笼也在艺术领域得到了广泛的应用。

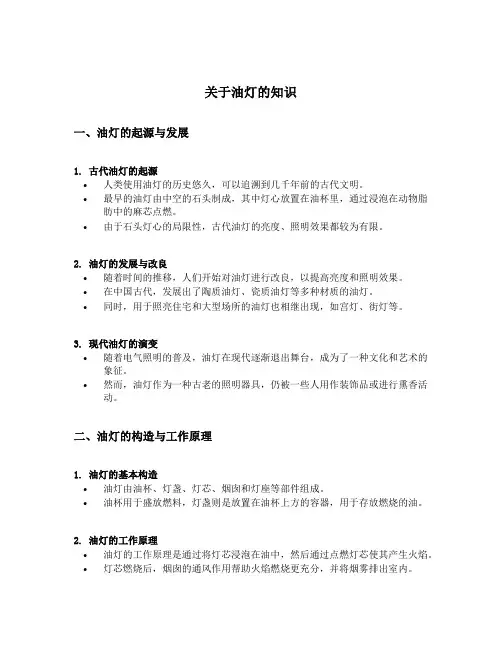

关于油灯的知识一、油灯的起源与发展1. 古代油灯的起源•人类使用油灯的历史悠久,可以追溯到几千年前的古代文明。

•最早的油灯由中空的石头制成,其中灯心放置在油杯里,通过浸泡在动物脂肪中的麻芯点燃。

•由于石头灯心的局限性,古代油灯的亮度、照明效果都较为有限。

2. 油灯的发展与改良•随着时间的推移,人们开始对油灯进行改良,以提高亮度和照明效果。

•在中国古代,发展出了陶质油灯、瓷质油灯等多种材质的油灯。

•同时,用于照亮住宅和大型场所的油灯也相继出现,如宫灯、街灯等。

3. 现代油灯的演变•随着电气照明的普及,油灯在现代逐渐退出舞台,成为了一种文化和艺术的象征。

•然而,油灯作为一种古老的照明器具,仍被一些人用作装饰品或进行熏香活动。

二、油灯的构造与工作原理1. 油灯的基本构造•油灯由油杯、灯盏、灯芯、烟囱和灯座等部件组成。

•油杯用于盛放燃料,灯盏则是放置在油杯上方的容器,用于存放燃烧的油。

2. 油灯的工作原理•油灯的工作原理是通过将灯芯浸泡在油中,然后通过点燃灯芯使其产生火焰。

•灯芯燃烧后,烟囱的通风作用帮助火焰燃烧更充分,并将烟雾排出室内。

三、油灯的分类与应用1. 油灯的分类•根据材质分类:陶质油灯、瓷质油灯、金属油灯等。

•根据形状分类:立式油灯、悬挂式油灯、手持油灯等。

2. 油灯的应用•文化与艺术:油灯在一些文化和宗教活动中被用作道具或舞台装饰。

•室内照明:在电力不发达或停电时使用油灯提供照明。

•爱好收藏:一些人对古代油灯情有独钟,将其作为收藏品。

四、油灯的优缺点及发展前景1. 油灯的优点•艺术价值:油灯独特的设计和工艺让人们对其产生情感共鸣,具有一定的艺术价值。

•绿色环保:使用天然油脂作为燃料,相比化石燃料更环保,减少污染。

•安全可靠:相比一些电气灯具,油灯在使用过程中安全性相对较高。

2. 油灯的缺点•亮度问题:相比电气照明,油灯的亮度较低,无法满足某些场合的照明需求。

•维护成本高:需要定期更换灯芯、清洁烟囱以及添加油料等,增加了维护成本。

“十五连盏灯”据传这是战国时期最高的灯具!

漫漫长夜里微风清凉月色皎洁是你给长夜里带来了光

明在这美好幽静的夜晚油灯——是古代日常使用的照明工具,在我国有着最悠久的历史。

据传,中国最早的灯具出现在战国时期,那时的油灯结构和造型已经相当的完善和优美,但在它之前,灯具的发明和演变已经有了一个相当的时期。

可以说每个年代的灯都有当时社会的特色:石制的、陶制的、铁制的、铜制的;摆放的、落地式、漂浮的、悬挂的……由简而繁,形态各异。

下面我们来观赏一下每个年代的油灯!西汉——彩绘雁鱼青铜釭灯现藏于中国国家博物馆▼这是朔

县照十八庄出土的最精彩的一件雁鱼釭灯。

具有中国传统的艺术文化,又在铜制灯体上遍施黑、白、红、绿彩色纹饰,看上去就觉得很壮观。

战国——十五连盏灯现藏于河北省文物研所▼战国时期的灯

具造型除了个别多枝灯外,大致可分为人俑灯和仿日用器形灯两大类。

而战国时期最具代表的是河北平山县中山王陵墓出土的一件十五连盏灯,是战国时期最高的一盏灯,犹如一颗大树,支撑着十五个灯盏,灯盏错落有致,灯枝上还有游龙、鸣鸟、玩猴等,造型十分壮观。

——油灯の观赏——

东汉——陶器九枝灯现藏于南京博物院▼

西汉——青铜器长信宫灯现藏于河北省博物馆▼

战国——银首人形灯现藏于河北省文物研究所▼

东汉——云纹铜油灯现藏于南京博物院▼

唐代——白釉莲瓣座灯台现藏于中国国家博物馆▼

东汉——错银铜牛灯现藏于南京博物院▼

汉代——铜釭灯现藏于扬州中国雕版印刷博物馆▼小结:当日落西山世界变得乌漆墨黑“油灯”便是古代人夜晚最好的伙伴,同时每一盏“油灯”也见证古代人的工艺技术,每个年代的灯具都不相同,都具有当时社会的文化特色。

古代灯盏结构-概述说明以及解释1.引言1.1 概述古代灯盏是一种传统照明工具,广泛使用于古代社会。

它以其独特的结构和制作工艺,成为古代文明中不可或缺的一部分。

本文将从几个方面探讨古代灯盏的结构,包括其起源、制作材料、结构特点、用途与发展等。

首先,我们将了解古代灯盏的起源。

古代灯盏最早出现在哪个年代、哪个地区,是通过怎样的发展而逐渐形成的呢?通过对历史文献的研究和考古发掘,我们可以揭示古代灯盏的起源和演变过程。

其次,我们将介绍古代灯盏的制作材料。

古代灯盏是如何通过选材和制作工艺来实现照明功能的呢?古代人民是如何选择材料并加工成灯盏的呢?通过对古代文献和现存古代灯盏的研究,我们可以了解古代灯盏制作材料的多样性和制作工艺的精湛程度。

接下来,我们将探讨古代灯盏的结构特点。

古代灯盏在结构上有何独特之处,是如何实现照明功能的呢?从灯盏的外部形状到内部结构,我们将深入挖掘古代灯盏的结构特点,探寻其中的奥秘。

最后,我们将研究古代灯盏的用途与发展。

古代灯盏在古代社会中扮演了怎样的角色?它是如何应用于不同领域的呢?同时,我们也将通过对古代灯盏的发展历程进行分析,展望古代灯盏在未来的研究方向和应用前景。

通过本文的研究,我们希望能够全面了解古代灯盏的概况、制作工艺和结构特点。

这有助于我们更好地理解古代文明的发展和人类智慧的传承。

同时,对于现代照明技术的发展也具有一定的启示意义。

1.2文章结构文章结构是指文章的组织方式和内容的安排顺序。

在本文中,我们将按照以下结构进行叙述古代灯盏的相关内容:第一部分,引言。

这一部分包括三个小节。

首先是概述,通过简要介绍古代灯盏的重要性和研究价值来吸引读者的兴趣。

接下来是文章结构,即本文按照一定的逻辑顺序进行组织,使读者能够清晰地了解文章的内容安排。

最后是目的,明确本文的写作目标,即对古代灯盏的起源、制作材料、结构特点、用途与发展等方面进行深入探讨。

第二部分,正文。

这一部分是整篇文章的核心,包括四个小节。

灯笼的历史与演变灯笼,这个古老而又充满魅力的照明工具,见证了中国几千年的历史文化。

从最早的火把、油灯,到现代各式各样的灯笼,其形态、材料、用途都在不断地演变。

灯笼的起源可以追溯到商周时期。

当时,人们使用动物油脂和植物油,配合灯芯,放在陶器或青铜器中照明。

这种油灯虽然亮度有限,但却为古代的人们提供了重要的光源。

随着时间的推移,到了汉代,灯笼的材质和形状开始有了较大的变化。

纸和丝绸的出现,使得制作灯笼的材料更加轻便和易得。

同时,灯笼的形状也变得更加多样,如方形、圆形、六角形等。

这一时期的灯笼不仅用于照明,还常常作为装饰品悬挂在屋檐下或庭院中。

到了唐代,灯笼的用途进一步扩大。

在元宵节的夜晚,人们会挂起各种彩灯,形成盛大的灯会。

这些彩灯有的描绘着山水花鸟,有的则书写着诗词歌赋。

除了照明和装饰功能外,灯笼还成为了文化交流的平台。

宋代以后,随着印刷技术的发展,灯笼上开始出现图案和文字。

这些图案和文字不仅美化了灯笼的外观,还传递了丰富的文化信息。

例如,一些灯笼上会描绘历史故事、神话传说或吉祥图案,体现了当时社会的审美观念和文化传统。

进入现代社会,随着电力和新能源的普及,传统的纸糊灯笼逐渐被现代化的LED灯笼所取代。

这些LED灯笼不仅亮度高、寿命长,而且形状各异、色彩斑斓。

它们不仅在传统节日中广泛使用,还被广泛应用于商业广告、庆典活动和家居装饰中。

除了材料和形状的变化外,现代的灯笼还在功能上进行了创新。

例如,一些智能灯笼可以通过手机APP进行控制,实现远程开关、调节亮度等功能。

这些高科技的应用不仅提升了灯笼的实用价值,也赋予了它更多的科技元素和文化内涵。

总之,从商周的油灯到现代的LED灯笼,灯笼的历史与演变见证了中国文化的传承与创新。

它不仅是照明和装饰的工具,更是文化、艺术和科技的结合体。

通过了解灯笼的历史与演变,我们可以更好地认识和传承中国的传统文化。

长明灯的故事1. 起源和概述长明灯是中国传统文化中一种具有特殊意义的物品,它作为一种照明工具,同时也被视为一种象征,代表着希望、团聚、祈福等寓意。

长明灯的故事源远流长,下面将具体介绍长明灯的起源、概述以及相关故事。

2. 长明灯的起源故事2.1 古代篝火的原始形态在古代,人们生活在原始社会,没有电灯照明。

为了解决夜晚生活的需求,人们使用篝火来照亮周围的环境。

篝火燃烧着,发出明亮的光芒,让人们在黑暗的夜晚里能够看清周围的事物。

2.2 演变为长明灯随着社会的进步,人们开始创造更加实用和方便的灯具。

其中,长明灯就是从篝火逐渐演变而来的。

长明灯通常由木头或纸张制成,内置灯芯,能够持续燃烧并发出明亮的光芒。

长明灯的设计使得它不受风吹雨淋的影响,能够在夜晚持续照明。

3. 长明灯的寓意和象征意义3.1 希望和渴望长明灯作为一种照明工具,代表着希望和渴望。

人们点亮长明灯,希望自己能够在黑暗中找到光明的方向,战胜困难和挑战。

在传统文化中,很多人会在新年或重要节日点亮长明灯,寄托对未来的美好期许和向往。

3.2 团圆和祈福长明灯还象征着团圆和祈福。

在一些特定的时刻,比如中秋节或农历除夕,人们会点亮长明灯,祈求家庭的团圆和幸福。

长明灯的光芒照亮着人们的心灵,让他们感受到家人的温暖和幸福的滋味。

4. 长明灯的传说故事4.1 “悬崖下的长明灯”传说中有一个悬崖上的村庄,每年都会有婴儿因为掉落而丧生。

村庄的长老决定发明一种能够在夜晚发光的灯具,以保护村里的婴儿。

长老收集了村里的木炭,制作出了一种长明灯。

从此,每年晚上,村庄的长明灯熊熊燃烧,照亮了悬崖下的村庄,婴儿也得到了保护。

4.2 “长明灯的相思”相传有一对恋人因为战乱被迫分离,他们约定每年的同一天,在夜晚点亮长明灯,以此表达彼此的思念和相思之情。

多年以后,战乱终结,他们再次相聚,发现他们之间的爱情依旧如昔,长明灯成为了他们爱情的见证。

4.3 “长明灯的祝福”在一个古老的寺庙里,住着一位慈祥的和尚。

灯笼的历史来源与制作过程灯笼作为一种传统的照明工具,具有悠久的历史。

它不仅在夜晚提供照明,更承载着人们对幸福和吉祥的美好愿望。

本文将探讨灯笼的历史来源与制作过程。

一、灯笼的历史来源灯笼最早起源于中国,在古代的照明工具中占有重要地位。

它最初是用来驱逐恶鬼和邪灵的工具,并用来祈福、祭祀、庆贺各种节日。

灯笼的起源可以追溯到远古时代的篝火,当篝火熄灭后,人们开始用用竹竿和纸张制作简易灯笼,并在内部点燃蜡烛来提供照明。

随着时间的推移,灯笼的制作材料不断丰富,样式也变得更加多样化。

二、灯笼的制作过程1. 材料准备制作灯笼所需的主要材料包括竹竿、纸张、丝线、蜡烛等。

竹竿作为灯笼的骨架,需选择质地坚韧、长度适中的竹子。

纸张可以选择各种颜色的纸或特制的纸,用来覆盖竹竿。

丝线用于固定纸张和竹竿的连接处。

蜡烛则是灯笼的照明源头。

2. 制作灯笼骨架首先,将竹竿剪成适当长度,约为50厘米到1米。

然后,将竹竿分为两部分,一段作为灯笼的上部,一段作为灯笼的下部。

将这两部分竹竿交叉组合,用丝线固定连接处。

3. 制作纸壳将纸张剪裁成适当大小的正方形或长方形,根据个人喜好选择不同颜色的纸张。

将纸张用剪刀修整成圆形或其他想要的形状。

然后,将纸张用丝线固定在竹竿的上下部分,使其完全覆盖整个骨架。

4. 灯笼装饰在纸张上可以绘制各种图案,如花、鸟、人物等,以增加灯笼的美观和艺术感。

在纸张上也可以剪出各种形状的窗户,使灯光透过窗户显得更加温暖而柔和。

5. 点燃蜡烛制作完成后,将蜡烛点燃,放在灯笼的中心位置。

蜡烛的燃烧会使灯笼内的气流产生变化,从而使灯笼升起并摇曳起舞。

同时,蜡烛的微弱光亮透过纸壳,照亮周围环境,营造出浪漫而神秘的氛围。

三、现代灯笼的发展与创新随着科技的发展,灯笼的制作材料和工艺逐渐发生改变。

现代的灯笼已经不再局限于传统的纸质灯笼,也可以使用塑料、玻璃、竹编等材料制作。

同时,一些创新的设计理念也应用于灯笼的制作中,使得灯笼在形式和功能上更加多样化。

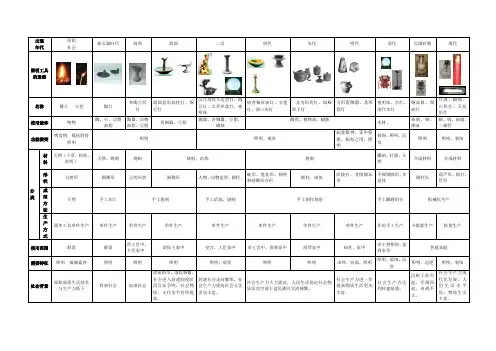

中国灯的发展史灯具的发展与社会的进步密不可分,它不仅具有照明功能,而且具有很高的艺术价值。

从汉代的长信宫灯到隋唐的夹贮灯,再到宋代的画烛,直到明清的羊皮灯,随着朝代的更迭,灯具形态和材料也不断发生变化,下面就详细叙述下中国灯具的发展历程。

第一阶段:战国至两汉。

这是中国灯具起源阶段,最先出现的灯具并不是我们现在所看见的灯,而是由奴隶主贵族专用的青铜器皿造型演变而来,多为盘坐的青铜人佣灯。

由于当时社会生产力的限制,青铜器主要用来制作武器和日常器皿,并不具备成为照明工具的条件。

第二阶段:隋唐五代时期。

这一时期,中国灯具发展进入了第一个高潮期,这主要是因为当时的瓷器开始大规模发展,在陶器工艺发达的越州(今浙江绍兴)、杭州、会稽(今浙江绍兴)等地出现了很多精美的青瓷灯具。

第三阶段:宋元时期。

这一时期,中国灯具发展进入第二个高潮期。

这一时期,随着经济的发展和社会的繁荣,瓷器生产得到了极大的发展,瓷器种类繁多、质地优良、造型美观。

同时,随着城市的发展,市民阶层开始兴起,市民对于生活用品的需求量不断加大,灯具作为日常生活必需品得到了快速发展。

这一时期灯具在数量上有了很大提升,而且种类也非常繁多,有青瓷灯、影青瓷灯、黑釉瓷灯等几种。

第四阶段:明清时期。

这一时期,中国灯具发展进入了第三个高潮期。

这一时期,中国瓷器生产已经非常发达,瓷器种类繁多、质地优良、造型美观。

同时,随着城市的发展和市民阶层的壮大,市民对于生活用品的需求量不断加大,灯具作为日常生活必需品得到了快速发展。

这一时期灯具在数量上有了很大提升,而且种类也非常繁多。

在明清时期出现了大量玻璃材质的灯具。

同时还有纸扎灯、羊角灯等其他材质的灯具。

第五阶段:现代时期。

现代时期是中国灯具发展的第四个高潮期。

这一时期,随着社会的发展和科技的进步,现代工业生产开始大规模应用新材料和新技术,使得现代灯具在数量、种类和质量上都得到了极大的提升。

同时随着人们生活水平的提高和审美观念的变化,现代灯具在设计和造型上也发生了很大的变化。

古灯,是古代以燃料燃烧所形成的火焰作为光源的照明工具,包括火炬、油灯和烛台。

原始先民点燃的篝火是灯的雏形。

一、“灯”字的起源灯,繁体字写作“灯”,形声。

从火,登声。

本写作“镫”。

本义:置烛用以照明的器具。

关于“镫”字的起源,和祭祀的礼器有直接的关系。

“镫”在古代最初是当作“盛熟食的器具”,“镫”成为照明器具的称呼经历了一个转化的过程。

《尔雅·释器》云:“木豆谓之豆,竹豆谓之笾,瓦豆谓之登。

”“瓦豆谓之登”说法在《仪礼·公食大夫礼》以及郑玄的注、贾公彦的疏中都有记述;在《诗经》中也有明确的记载和注释。

可见,古时瓦豆称为“登”。

豆,形似高足盘,有的有盖。

新石器时代晚期开始出现,河北省武安县磁山出土的7000多年前的陶豆是目前最早的实物证据。

豆盛行于商周时期,多陶制,也有青铜制、竹制或木制涂漆的。

最初是普通的食器,后来用作祭祀的礼器。

约在春秋战国时期,古人在祭祀时,增加了“瓦豆”,也就是“登”的功能,成为照明的器具,并且沿用原来的称呼“登”。

(木质的“豆”和竹制的“笾”由于易燃而不能点火充当照明器具)于是,中国最早的灯诞生了。

后来,人们也用青铜的“豆”来当作灯具,于是产生了“镫”字。

“登”与“镫”通用。

秦代汉字发生隶变以后,创作了形声字“灯”作为照明器具的对应文字,“灯”比“镫”表示的意义更加准确,因为此时灯有石、陶和金属等多种材料制作,青铜只是其中的一种,而“火”是灯的最基本特征,这样“灯”字就最终科学合理地定性了。

战国一些青铜豆形灯名为“烛豆”,这证明了灯是由“豆”演变而来,而“镫”后来转为“马镫”(马鞍两旁的铁脚踏)的专属用字了。

再后为了书写方便,将“灯”简化为“灯”。

但是,“灯”和“灯”是有区别的。

宋代的徐铉在解释《说文》对“灯”的字义时说:“今俗别作灯,非是,晋郭璞云:礼器也。

”二者的区别在于:“灯”是神圣的祭祀礼器,而“灯”只是普通的照明器具。

古灯的量词“盏”,来源于唐宋的“茶盏”。

灯笼的起源和历史引言灯笼作为一种传统的照明工具,自古以来就在各个文化中扮演着重要的角色。

它的起源和历史与人类文明的发展紧密相连。

本文将介绍灯笼的起源、演变和在不同文化中的扮演。

起源灯笼的起源可以追溯到远古时代的火把和火盆。

那时,人们发现用灯火可以照亮夜晚,使生活更加便利。

随着时间的推移,人们开始创造一种更加稳定、方便携带的照明工具,于是灯笼应运而生。

中国灯笼的历史中国是灯笼的发祥地之一。

早在汉朝时期,古代中国就有各种形状和材质的灯笼被使用。

最早的灯笼是用动物的兽皮制作而成的。

随着手工艺的进步,灯笼的材质逐渐变为布料、纸张和绸缎。

同时,人们开始在灯笼上绘制各种图案,以增加其美观。

到了明清时期,灯笼已经成为传统文化活动中不可或缺的一部分,如元宵节、中秋节等。

日本灯笼的历史日本的灯笼文化源于中国。

自7世纪初入佛教影响后,灯笼作为佛教寺庙的重要元素开始在日本流行起来。

最初,日本的灯笼是用竹子制作的,后来逐渐采用纸张和绸缎。

除了佛教寺庙,灯笼也成为日本庙会和庆典中常见的装饰品。

今天,在日本的庭院、街道和庄园中,我们仍可以看到各式各样的传统日本灯笼。

印度灯笼的历史印度的灯笼文化同样源于佛教的传播。

在佛教寺庙和宫殿,人们常常使用灯笼作为装饰。

印度灯笼一般采用金属材质,如铜、铁和黄铜等。

在印度,灯笼被用来庆祝节日、婚礼和其他重要场合。

尤其是在排灯节(Diwali)期间,成千上万的灯笼点亮了整个国家,象征着光明、希望和庆祝。

其他文化中的灯笼除了中国、日本和印度,许多其他国家和地区也有自己独特的灯笼文化。

在泰国,人们常常在庙宇、庆典和盛大活动中使用各种精美的灯笼。

在韩国,灯笼是庆祝主题和传统婚礼的重要元素之一。

在阿拉伯国家,人们将灯笼作为信号灯使用,用来指引航海和路线。

以上仅是一部分例子,每个文化和地区都有自己独特的灯笼传统。

结论灯笼作为一种传统照明工具,承载着人们对光明、希望和庆祝的向往。

它在不同的文化中扮演着重要的角色,并成为了一种艺术形式。

相关灯的起源与发展灯是我们日常生活经常用到的东西,可是你知道灯的起源吗?今天,店铺为大家介绍一下相关灯的起源与发展,欢迎阅读。

灯的起源与发展《海内北经》称舜的女儿宵明和烛光发明了人造光源:“舜妻登比氏生宵明、烛光,处何大泽,二女之灵能照此所方百里。

一曰登北氏。

”《大荒北经》记有烛龙(《海外北经》称为烛阴)的故事:“西北海之外,赤水之北,有章尾山。

有神,人面而赤,直目正乘,其瞑乃晦,其视乃明,不食不寝不息,风雨是谒。

是烛九阴,是谓烛龙。

”或谓此处的烛龙乃北极光的神化,其实这则神话也可能是古代以龙油为灯烛的记录。

据此可知,帝舜时代大规模捕龙养龙,其实际价值在于获得点灯照明的能源(灯与火把的区别在于前者使用液体燃料照明)。

事实上,用牛羊猪等动物的脂肪提取的油脂在常温下为固体或膏状,它们只能涂抹在火把上帮助燃烧照明,而不能用于点灯照明。

而且,在先夏时期,尽管人们可能已经在使用石油、煤炭等矿物燃料,但是还没有提炼矿物液体油的能力;与此同时,当时的人们也没有找到从植物中提炼燃料油的技术。

在这种情况下,那个时代的人们,该用什么油点灯呢?当然只能是用鱼油了。

我们知道,生活在海边的人,能够从鲸鱼身上提炼出点灯用的油。

对于生活在黄土高原上的中国先民来说,不大可能从海边进口点灯用的鱼油,因此必须从江河里的鱼类或两栖类动物身上打主意,于是富含脂肪的娃娃鱼就被列入首选的对象。

据说秦始皇陵里的长明灯,用的就是娃娃鱼油。

有鉴于此,我们有理由推论,帝舜时代开始的大规模捕猎娃娃鱼的行为,造成了娃娃鱼的数量急剧下降,甚至一度处于濒临灭绝的状况。

与此同时,由于娃娃鱼的近乎灭绝,人们也就逐渐忘掉了娃娃鱼的样子。

在此前后,人们不得不寻找新的灯油来源,并终于(大约在夏代前后)发明了从豆类、油菜籽、芝麻等植物中提炼植物油的技术。

过了很长的时间,由于人们有了取代娃娃鱼油的植物油,因此人们不再捕猎娃娃鱼,野生的娃娃鱼才逐渐恢复了生存的机会。

但是,这时的人们已经不知道娃娃鱼就是先夏时期的龙了;而人们记忆中的龙,由于没有了对应的现实动物,也就获得了“自由”,即获得了被充分夸张和神化的条件,久而久之它最终变成了我们今天所说的神龙。