多连杆后悬副车架结构及衬套优化设计

- 格式:pdf

- 大小:2.40 MB

- 文档页数:6

多连杆后悬架课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解多连杆后悬架的基本结构和工作原理,掌握其与传统悬架的区别。

2. 学生能够描述多连杆后悬架在汽车行驶中的重要作用,如提高行驶稳定性、舒适性等。

3. 学生能够解释多连杆后悬架设计中的关键参数,如连杆长度、角度等,并了解它们对悬架性能的影响。

技能目标:1. 学生能够运用所学的知识,分析多连杆后悬架在实际汽车中的应用案例,并提出优化建议。

2. 学生能够通过团队协作,完成多连杆后悬架模型的搭建,提高动手实践能力。

3. 学生能够运用计算机辅助设计软件(如CAD等),设计简单的多连杆后悬架,提升创新设计能力。

情感态度价值观目标:1. 学生能够培养对汽车工程技术的兴趣,增强对机械制造和设计领域的热爱。

2. 学生能够通过课程学习,认识到科学技术在汽车行业中的重要作用,增强创新意识和责任感。

3. 学生能够通过团队协作和沟通交流,培养合作精神,提升人际交往能力。

课程性质:本课程为高二年级汽车工程兴趣小组的专题课程,结合学生特点和教学要求,注重理论知识与实践操作的相结合,提高学生的综合运用能力。

学生特点:高二学生对汽车结构有一定的基础认识,对汽车工程技术感兴趣,具备一定的动手实践能力。

教学要求:教师应注重启发式教学,引导学生主动探究,提高学生的创新设计和实践操作能力。

同时,关注学生的情感态度价值观培养,使学生在掌握知识技能的同时,形成良好的合作精神和社会责任感。

通过分解课程目标为具体学习成果,便于后续教学设计和评估。

二、教学内容本课程教学内容围绕多连杆后悬架的设计与应用,结合课本第四章“汽车悬架系统”相关内容展开。

1. 多连杆后悬架基本概念:- 悬架系统的作用与分类- 多连杆后悬架的结构特点- 多连杆后悬架与传统悬架的性能对比2. 多连杆后悬架工作原理与性能分析:- 悬架运动学分析- 悬架动力学分析- 多连杆后悬架关键参数对性能的影响3. 多连杆后悬架设计与应用:- 设计原则与要求- 常见多连杆后悬架结构类型- 多连杆后悬架在汽车中的应用案例4. 实践操作与设计:- 多连杆后悬架模型搭建- 计算机辅助设计(CAD)软件在悬架设计中的应用- 创新设计实践教学大纲安排:第一课时:多连杆后悬架基本概念第二课时:多连杆后悬架工作原理与性能分析第三课时:多连杆后悬架设计与应用第四课时:实践操作与设计(分组进行多连杆后悬架模型搭建和创新设计)教学内容进度:第一周:基本概念学习第二周:工作原理与性能分析第三周:设计与应用第四周:实践操作与设计教学内容与课本紧密关联,旨在确保学生掌握多连杆后悬架相关知识,同时注重实践操作和创新设计能力的培养。

探讨汽车副车架强度模态分析及结构优化摘要:随着社会上经济的发展汽车成为人们出行的必备交通工具,而汽车也在社会上变得越来越普及。

现在就以轿车的副车架为研究的对象,在很多的软件当中建立起来的模型模拟,然后对这些结构进行新型的分析,在进行分析的过程中采取的方法主要就是对强度和自由度进行的分析,在进行分析之后,得出的结果也说明了,汽车的副车架本身的强度是符合要求的,并且汽车的副车架跟发动机之间是有一定的联系,针对这样的问题也有相应的解决方法进行解决。

关键词:汽车的副车架的结构;强度化分析;拓扑结构优化前言:随着人们经济水平的提高,人们对于吃、穿、住、用、行等方面的要求也在不断的提高,随着科技的发展和技术水平的进步,大多数人对汽车的品牌、汽车的舒适度和安全性能还有一系列有关车方面的要求也变得越来越高,而在这其中汽车舒适度和安全性能这两个方面是相互影响、相互制约的,汽车的副车架是现在大部分汽车底盘的最主要的承载件,使用的越来越普及,因为它在使用的过程中比较的频繁,所以应该具有较好的强度和动态特性。

目前,世界上的很多人认为,在使用频率作为优化目标进行优化的过程中进行了很多方面的研究,而且在研究的过程中取得了很多的成果。

在相关的书籍中曾经有过记载,在选择使用轻型车车架的频率来当作拓扑结构优化的主要目标,在这当中进行多部拓扑结构进行优化以此来得到副车架横梁的最佳的拓扑结构。

还有在相关的书籍中记载里,在对汽车的副车架进行频率的拓扑结构的优化时,根据所得到的密度的图纸进行相关数据方面的分析,他的分析出来的计算的结果和实验的数值的数据一致,使得本来应该拥有的频率得到应有的优化,这样也就让更多的人们对汽车的副车架有了更多的了解。

一、汽车的副车架在有限模型方面的建立汽车的副车架在制作的过程中采用的原材料的形成过程是非常复杂的,在汽车的副车架和车架之间,应用四个轴向竖直的橡胶衬套相互连接在一起,纵臂上下摆臂,以及其他的后悬架零部件安装在汽车的副车架上。

拖曳臂多连杆后独立悬架装配工艺、工装分析陈信敏(一汽海马汽车有限公司海口 570216)摘要:本文描述了S3车型拖曳臂多连杆后独立悬架后桥的装配工艺以及总装车间AGV小车后桥工装的设计、调试、整改过程,通过四轮工装的设计、调试、整改、验证,最终解决了S3车型拖曳臂多连杆后独立悬架后桥总成装配困难问题。

关键词:工艺工装多连杆后独立悬架一、S3后悬架介绍:S3车型属于前置前驱,城市SUV车型,后悬架采用拖曳臂多连杆独立式,弹簧与减震器分开布置,其优点相比双连杆麦弗逊式的量产车而言,拖曳臂的承重能力大,能够满足SUV越野车需要的承载力及抗冲击载荷;多连杆可以使得车轮在跳动过程中保证更加精准的定位,有效的保证了轮胎的抓地力和良好的接地性能,减少了轮胎的磨损,S3后轮上跳行程可以达到130mm而下跳行程可以达到90mm;弹簧与减震器分开布置,有效的避免了麦弗逊式悬架对减震器侧向冲击大的缺点,延长了减震器的使用寿命。

二、 S3后悬架总成特点:S3后悬架总成由后横梁、左右上下横拉杆总成、后轴总成、后悬螺旋弹簧、减震器、调节套筒、偏心螺母、缓冲垫组成,见图示。

此悬挂总成的特点是占有空间大,后轴总成质量重、结构不规则,弹簧与减震器分开布置,后轴总成前端与车身连接由调节套筒与偏心螺母组成,配合精度要求高。

因此,S3后悬架总成的装配工艺以及AGV小车的工装设计难度较大。

三、 装配工艺的研究在样车试制阶段,我们重点研究装配工艺问题,经过22台样车的试制研究,后悬挂总成的装配工艺主要有两种方案:第一种方案:分装后悬挂横梁、横向拉杆、后轴总成→固定后悬挂横梁、安装调节套筒、凸轮螺母→下降AGV小车安装后悬弹簧→压缩弹簧连接后减震器与后轴总成后端。

如下图:第二种方案:分装后悬挂横梁、横向拉杆、后轴总成、压缩后悬弹簧→固定后悬挂横梁、安装调节套筒、凸轮螺母、装配后减震器与后轴总成后端。

如下图:第一种装配工艺的优点是,工装相对比较简单,缺点是弹簧的装配、压缩难度大,利用后桥AGV工装压缩弹簧有可能会顶翻车身;第二种装配工艺的优点是,弹簧是在分装时进行压缩的,相对比较容易,缺点是工装比较复杂且对于总装车身吊架的一致性要求较高。

中级轿车多连杆后悬架设计--------几何学定义(GEOMETRY)二零零七年三月六日序言本文档主要从整车总布置角度出发,在总体概念设计阶段进行悬架的选型、硬点、几何定义设计,从而确定悬架各相关部件的详细结构设计边界和输入信息。

拖曳臂(TRAILING ARM)后悬架优点:•沿Y和Z方向的尺寸较小,因此对于后部车厢布置非常有利,能有较好的空间利用率(尤其是轮罩之间的宽度较大)和容易布置备胎和油箱。

•悬架和车身容易装配•悬架结构简单: 零部件少、容易分装•由于没有衬套,滞后性较小•容易保护后驱Compatibility with traction缺点:•在沿着车身与拖曳臂的旋转轴,拖曳臂的长度和宽度有比较大的杠杆比,因此当存在侧向载荷时,有不利的前束。

•在车身的横向翻转时有不利的车轮外倾角(如果有一个比较合适的悬转轴,有可能纠正外倾角,但这样会影响轮罩之间的宽度。

)•不好的调整潜能: 所有的几何特征和相应变形参数都是相关联的。

•由于缺少衬套,不能进行有效的衰减震动。

扭曲梁(TWIST AXLE)后悬架优点:•悬架和车身容易装配•悬架结构简单: 零部件少、容易分装•垂直尺寸较小•水平方向尺寸较小,有利于布置备胎和油箱•在车轮上下跳动不同时,可以进行自动调整车轮外倾角•当车身有横向倾斜时,可以进行前束自动调整•有好的操纵性能,尤其是在光滑路面•当存在障碍物时,有增大轮距的能力•如果设计要求拉焊,有比较大的抗误操作强度缺点:•对横向和纵向的梁的拉焊工艺有比较严格的质量要求•不利于进行驱动•对车辆动态最小化比较敏感–轴上的满载变化Skoda Fabia多连杆悬架具有下列优点:具有良好的操纵稳定性和平顺性,这一良好的潜在性能是由下列主要的几何特性所决定:当存在横向载荷时将自动纠正(Toe-in recovery )当存在纵向载荷时将自动纠正(Toe-in recovery )•在车轮跳动行程中外倾角自动纠正(Camber recovery )当障碍物时,轮当•与后轮驱动有很好的兼容性当后轮驱动时,有好的转向矩控制多连杆通常有下列缺点•有较多的零部件,加工制造复杂•调教实验比较复杂,而且与其他车型共用平台适应性研究比较复杂•对悬架几何参数和弹性元件特性有较高的敏感性•承载能力和悬架重量比值不合理(需要副车架)•误操纵容易损坏•悬架整体尺寸较大,降低后部车厢的空间利用率,影响后底板布置•在欧美市场工业制造有较高的成本Only one archetype is adopted by all makers: a longitudinal arm guided by transverse links.多连杆(MULTILINK )后悬架THREE-LINK: AUDI A3–NEW GOLF前束将自动纠正(Toe-in recovery )大多数多连杆独立后悬架都只是某种传统悬架的变体,最大的改进应该就在于toe control arm。

对轿车副车架设计与优化的研究洪磊发布时间:2023-05-31T11:36:09.668Z 来源:《中国电业与能源》2023年6期作者:洪磊[导读] 目前,轿车副车架设计质量提升,受到行业内关注。

本文将针对轿车载荷情况和典型工况设计情况,对轿车副车架设计开展优化,设计优化中应用三维CAD软件,提高设计质量。

最终完成构件的强度计算,借此分析优化设计后的轿车副车架优势。

研究发现,通过优化设计后的副车架可通过减小板材厚度的方式,实现车架减重的效果,进而提升轿车的整体性能。

本文关于轿车副车架性能优化的研究,可供其他同行工作参考。

宁波汇众汽车车桥制造有限公司 315033摘要:目前,轿车副车架设计质量提升,受到行业内关注。

本文将针对轿车载荷情况和典型工况设计情况,对轿车副车架设计开展优化,设计优化中应用三维CAD软件,提高设计质量。

最终完成构件的强度计算,借此分析优化设计后的轿车副车架优势。

研究发现,通过优化设计后的副车架可通过减小板材厚度的方式,实现车架减重的效果,进而提升轿车的整体性能。

本文关于轿车副车架性能优化的研究,可供其他同行工作参考。

关键词:副车架;优化设计;轿车引言:研究发现,汽车底盘性能很难兼顾舒适性、操控性,两者是相互矛盾的。

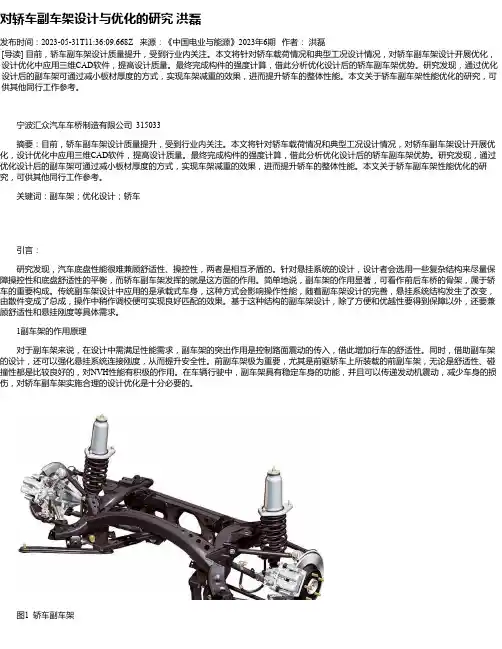

针对悬挂系统的设计,设计者会选用一些复杂结构来尽量保障操控性和底盘舒适性的平衡,而轿车副车架发挥的就是这方面的作用。

简单地说,副车架的作用显著,可看作前后车桥的骨架,属于轿车的重要构成。

传统副车架设计中应用的是承载式车身,这种方式会影响操作性能,随着副车架设计的完善,悬挂系统结构发生了改变,由散件变成了总成,操作中稍作调校便可实现良好匹配的效果。

基于这种结构的副车架设计,除了方便和优越性要得到保障以外,还要兼顾舒适性和悬挂刚度等具体需求。

1副车架的作用原理对于副车架来说,在设计中需满足性能需求,副车架的突出作用是控制路面震动的传入,借此增加行车的舒适性。

同时,借助副车架的设计,还可以强化悬挂系统连接刚度,从而提升安全性。

基于福特C1平台的E型多连杆悬架结构分析赵广辉上海海马汽车研发有限公司【摘要】:本文通过对E型多连杆悬架的结构分析,结合悬架几何运动学特性和弹性运动学特性,介绍了各杆件的作用,并论述了两大特性在悬架设计过程中的重要性和设计理念。

【关键词】: E型多连杆,悬架,结构分析E-type Multi-link Suspension Structure Analysis Base On The Ford C1 ChassisZhao GuanghuiShanghai Haima Automobile R&D Co.,LtdAbstract : Pass the analysis of E-type multi-link suspension ,and base on the theory of K&C ,Textual main purpose is to introduce the function of links and discuss the importance and design ideas of K&C.Key words : E-type ,Multi-link ,Rear suspension , Analysis1前言多连杆悬架是近年来发展起来的一种新型悬架结构,与传统的导向机构对比,能更有效的控制车辆的操纵稳定性,因而在现代轿车上获得广泛的使用,其中E型多连杆悬架是最典型的结构之一。

目前已上市车型中装备该悬架的有MAZDA 6、SAGITAR、GOLF V, MAZDA 3、FOCUS、VOLVO S40 ,奇瑞A5、A3等,其均用于后悬架。

其中MAZDA 3、FOCUS以及VOLVO S40共用于福特集团的C1平台,其它车型的后悬架与之有异曲同工之处。

为了便于掌握E型多连杆悬架的设计要领,本文仅以C1平台的E型多连杆后悬架为例进行分析。

因不掌握各铰链球头以及相关导向臂、杆件的刚度,所以分析只能是静态的定性分析,便于设计时获得有利的实际效果,对于文中的结论还需要通过相关动态分析以及试验进行进一步的验证。

第27卷第2期2019年6月山东交通学院学报JOURNALOFSHANDONGJTAOTONGUNTVERSTTYVol.27No.2Jun.2019DOT10.3969/j.issn.1672-0032.2019.02.002基于多目标约束的多连杆悬架优化设计张鹏,王洪新,曹昌勇(皖西学院机械与车辆工程学院,安徽六安237012)摘要:多连杆悬架的运动学特性与柔性特性(kinematic&compliance,K&C)是整车操控平顺性的重要组成部分,以正在对标开发的多连杆悬架为例,分析悬架硬点坐标与衬套刚度对车辆K&C主要特性参数的影响程度,并以车轮前束角、车轮外倾角、车辆纵向位移和侧向位移等K&C的主要特性参数满足设计要求为约束条件,通过调整悬架硬点坐标和衬套刚度,实现多连杆悬架的优化#研究表明:优化后的悬架双轮平行跳动时车轮前束角变化、车辆侧倾时前束角变化、悬架侧倾中心高度和纵向力与侧向力作用下的轮心位移变化都能够满足设计要求#关键词:多连杆悬架;多目标约束;悬架硬点;衬套刚度;K&C特性参数;优化中图分类号:U463.33文献标志码:A文章编号:1672-0032(2019)02-0009-08引用格式:张鹏,王洪新,曹昌5.基于多目标约束的多连杆悬架优化设计[J].山东交通学院学报,2019,27(2):9-16.ZHANG Peng,WANG Honyxin,CAO Changyong.Optimized design of multi-link suspension based on multi-objective restrictions[J].Journal of Shandong Jiaotong University,2019,27(2):9-16.0引言随着汽车操纵稳定性和舒适性要求的不断提高,多连杆悬架作为车辆的后悬架被广泛采用。

某SUV汽车多连杆后独立悬架设计与分析摘要近年来,随着汽车工业的快速发展,人们对汽车的操纵稳定性和乘坐舒适性的要求越来越高,因此对汽车的悬架系统也提出了更高的要求。

多连杆式独立悬架以其综合指标过硬、兼顾操控性和行驶舒适性在内的多种特性受到广大消费者的青睐。

然而多年以来,结构复杂、成本高昂、舒适性较好的多连杆式独立悬架只用于豪华轿车,或少部分定位较高端的中高级别轿车。

伴随着汽车制造技术的不断提升,零部件单位生产成本逐步降低,汽车厂商们开始更多的在低端轿车上装备这种结构复杂、性能优异的悬架,以此来提高车辆在行驶过程中的综合表现,并在同级别车型中形成鹤立鸡群的效应。

我这次设计的奔驰GLK300的悬架系统正是符合大众的需求,采用多连杆式独立悬架。

本次设计的主要内容是:奔驰GLK300SUV的后悬架系统的设计,后悬架采用目前较为流行的多连杆式独立悬架系统。

减振器采用双作用液力减振器,并对其进行参数计算。

对导向机构和横向稳定杆进行结构计算及强度校核。

采用CATIA软件对多连杆式独立悬架的零件进行建模并对悬架进行装配。

同时采用CATIA软件对悬架的性能进行分析,论证悬架系统设计参数的合理正确性。

在这次设计中,采用了性能较好的多连杆式独立悬架系统,虽然多连杆式独立悬架还未广泛应用于中低端轿车,但随着成本的降低,此悬架系统将越来越多的得到使用。

通过CATIA软件对悬架系统的建模及对其进行仿真优化,验证了多连杆式独立悬架的优异性能。

因此,这次设计的悬架系统具有广泛的发展前景。

关键词:多连杆;独立悬架;仿真优化;CATIAA SUV multi-link independent rear suspension of automobiledesign and analysisAbstractIn recent years, with the rapid development of automobile industry, people on the handling stability and riding comfort of the increasingly high demand, so the car's suspension system is also put forward higher requirements. Multi-link independent suspension with its comprehensive index, consideration of different characteristics of excellent handling and ride comfort, favored by the vast number of consumers. However, over the years, complex structure, high cost, comfort good multi-link independent suspension is used only for luxury cars, or a few more high-end positioning in high-grade car. Along with the automobile manufacturing technology continues to improve, spare parts production costs per unit decrease gradually, the automobile manufacturers began more equipment of this structure in the low-end cars complex, excellent performance of suspension, in order to improve the comprehensive performance of vehicles in the process, and the effect of forming in the same stand head and shoulders above others don't models. Suspension system I the design of the Mercedes-Benz GLK300 is in line with the needs of the public, the multi-link independent suspension.The design of the main content is: the design of rear suspension system of the Mercedes-Benz GLK300SUV, rear suspension uses the popular multi-link independent suspension system. Damper adopts double acting hydraulic shock absorber, and parameter calculation of its. The guide mechanism and a transverse stable rod structure calculation and strength check. The components of CATIA software for multi-link independent suspension modeling and assembly of suspension. At the same time were analyzed by CATIA software performance of suspension, reasonable design parameter argumentation suspension system.In this design, the multi-link independent suspension system with better performance, although the multi-link independent suspension is not widely used in the low-end cars, but with lower costs, this suspension system will be more and more use. Through the CATIA software model of suspension system and simulation and optimization of its, verify themulti-link independent suspension performance. Therefore, the design of the suspension system has a broad development prospects.Keywords:Connecting rod;independent suspension ;Simulation optimization;CATIA目录引言 ....................................................................................................................................... - 7 -第1章概述 ..................................................................................................................... - 11 -悬架系统概述 ...................................................................................................................... - 11 -第2章悬架分类及选择................................................................................................. - 14 -2.1 非独立悬架 ................................................................................................................. - 14 -2.2 独立悬架 ..................................................................................................................... - 14 -2.2.1 横臂式悬挂系统 ........................................................................................... - 14 -2.2.2 多连杆式悬挂系统 ....................................................................................... - 15 -2.2.3 纵臂式悬挂系统 ........................................................................................... - 15 -2.2.4 烛式悬挂系统 ............................................................................................... - 15 -2.2.5 麦弗逊式悬挂系统 ....................................................................................... - 15 -2.2.6 主动悬挂系统 ............................................................................................... - 16 -2.3 辅助元件 ..................................................................................................................... - 16 -2.3.1 横向稳定器 ................................................................................................... - 16 -2.3.2 缓冲块 ........................................................................................................... - 17 -第3章悬架参数计算..................................................................................................... - 18 -3.1 参数选定 ..................................................................................................................... - 18 -3.1.1 自振频率 ....................................................................................................... - 18 -3.1.2 悬架刚度 ....................................................................................................... - 18 -3.1.3 悬架静挠度 ................................................................................................... - 18 -3.1.4 悬架动挠度 ................................................................................................... - 19 -第4章弹性元件的设计计算......................................................................................... - 20 -4.1 弹簧中径、钢丝直径、及结构形式 ......................................................................... - 20 -4.2 弹簧圈数 ..................................................................................................................... - 20 -第5章悬架导向机构设计............................................................................................. - 22 -5.1 导向机构设计要求 ..................................................................................................... - 22 -5.2 导向机构的布置参数 ....................................................................... 错误!未定义书签。

一、外观设计Cow Point Forward A柱前展设计通过A柱前移的设计,前挡风玻璃得以向前伸展,营造出宽阔的视野和舒展的前排驾乘空间,从容之间更显大局气势。

同时,在外部与引擎盖的连接更为流畅、一体,视觉上增添了韵律美感。

Porthole流光舷窗Waterfall立体直瀑式格栅传承别克血统,镀铬工艺利落大方;格栅设计匠心独运。

融合别克品牌标志性的盾形标志,经典品质、高贵血统,一目了然。

Bi-Xenon随动转向HID大灯飘逸、上扬的外观设计,与车头曲线更为贴合;灵动雅致的晶蓝光束折射出无限典雅的豪华气息。

此外,大灯自带的自清洁装置,更能确保时刻透亮,全方位强化清晰的驾驶视野。

多功能豪华外后视镜Sweep Spear双曲棱腰身特征线弧光曲棱车身特征线,是别克经典血统的传承与创新,令车身比例呈现修长、优雅的完美视觉;流畅的腰线在后门把手处流转上扬,勾勒出飘逸的灵动效果,富含变化的美感。

高腰线设计不同以往的高腰线设计,在优化车身比例的同时,勾勒出特别的后窗造型设计,有效保护了后排乘客的私密性;车门下方的镀铬装饰贯穿车身下沿,进一步增强了整车一体感,使车侧更显雅致,尊贵优雅的整体韵律感油然而生。

18寸铝合金轮圈Fast Back快背式流线车顶穹顶式超大全景天窗鲨鱼鳍天线低风阻的动感鲨鱼鳍天线衬托出流畅动感的车顶线条,同时增强了GPS卫星接收信号。

展翼式LED尾灯内嵌一体式镀铬双排气尾管二、高效动力3.0L V6 SIDI 智能直喷发动机3.0L V6 SIDI 智能直喷发动机,具备SIDI缸内直喷技术,实现了更高的燃油经济性和更低的排放。

其ECM发动机管理模块,使用了32位芯片,取得最佳的引擎输出,同步提高发动机工作效率,并进一步改善冷启动排放。

全球最新的技术运用,使其拥有更长的使用寿命、更低的维护成本和更完善的故障保护模式。

2.0T SIDI智能直喷涡轮增压发动机集世界尖端涡轮增压和缸内直喷技术于一身,强劲动力瞬间启动,早在1400转超低转速涡轮已悄然介入,并在每分钟2000-4000转的超宽广范围内,持续提供350Nm强劲扭矩,磅礴动力,源源不断喷薄而出。

工艺•材料•设备后副车架优化方案今箭与确定刁兴前(辽宁曙光汽车集团股份有限公司)摘要:简要介绍了后副车架常见失效位置及形式,从后副车架开裂位置、横梁与纵梁搭接长度及形式三方面对其进行了优化,确定了最佳优化方案。

关键词:后副车架 应力集中 优化方案Analysis and determination of local stress concentration optimization scheme for rear secondary frameAbstract : It briefly introduces the common failure positions and forms of the rear auxiliary frame, optimizes itfrom three aspects: the cracking position of the rear auxiliary frame, the length and form of the connection be tween the crossbeam and the longitudinal beam tower, and determines the best optimization scheme.Key word :rear secondary frame, stress concentration, optimization scheme.0引言副车架是连接车身和各悬架的过渡件,其作用是 传递车轮与车身之间的力和力矩,缓冲由路面传给车身的冲击力,降低由此引起的震动,保证汽车平稳的行驶。

疲劳寿命是考量副车架的重要指标之一,裂纹、断裂是副车架的疲劳失效戦。

因此在对副车架进行谿 时应规避应力集中,尽量使载荷均匀分布。

1后副车架常见失效位置及形式副车架在台架试验或路试过程中,开裂位置一a 位 于薄弱位置并沿着焊缝附近开裂。

后悬置支架优化设计专业:机械设计制造学号:姓名:目录一、引言 (1)二、有限元法的概念和优化设计流程确立 (1)2.1有限元法和有限单元的概念 (1)2.2 确立优化设计流程 (1)三、有限元模型建立 (2)3.1后悬置支架原始结构分析 (2)3.2 有限元网格划分 (3)3.3 确定边界条件及设置优化参数 (4)四、拓扑优化和形状优化 (5)4.1车身后悬置支架的拓扑优化 (5)4.2 车身后悬置支架的形状优化 (6)五、结构验证与对比分析 (6)一、引言在当前的汽车工业中,减轻设计重量和缩短设计周期是两个突出的问题,在传统的设计中,由于机械产品机构的复杂性,长期以来主要应用经验类比设计,对产品结构作定性分析和经验类比估算,在决定实际结构时,一般都取较大的安全系数,结果使得产品都是“傻”、“大”、“粗”,使材料的潜力得不到充分发挥,产品的性能也得不到充分的把握。

所以传统的汽车设计思路已经不能满足当前设计的需要。

汽车轻量化设计开始占据了汽车发展中的主要地位,它既可以提高车辆的动力性,降低成本,减少能源消耗又能减少污染。

但是,简单的汽车轻量化设计却是一把双刃剑,它在减轻汽车重量的同时,也牺牲了车辆的强度和刚度,甚至对产品的结构寿命也产生影响,在此情况下,有限元分析方法在汽车设计中的合理应用就得到了充分体现,经过近几年的实践证明,Altair公司的有限元分析技术以及拓扑优化技术在汽车行业获得了非常成功的应用。

特别是对于一些结构复杂的汽车铸造结构件,Hyperworks 的有限元分析技术、拓扑优化和形状优化技术的推广使得材料的潜能及铸造的优势得到了充分的发挥。

本文将详细介绍利用Hyperworks的拓扑优化和形状优化技术对东风商用车驾驶室后悬置支架进行减重优化设计的应用过程。

以及如何应用Hyperworks验证改进结构后的应力和应变情况,使该后悬置支架减重优化后的结构能够满足产品的使用性能和铸造工艺性要求。