交叉线岔检修作业指导书

- 格式:doc

- 大小:413.34 KB

- 文档页数:15

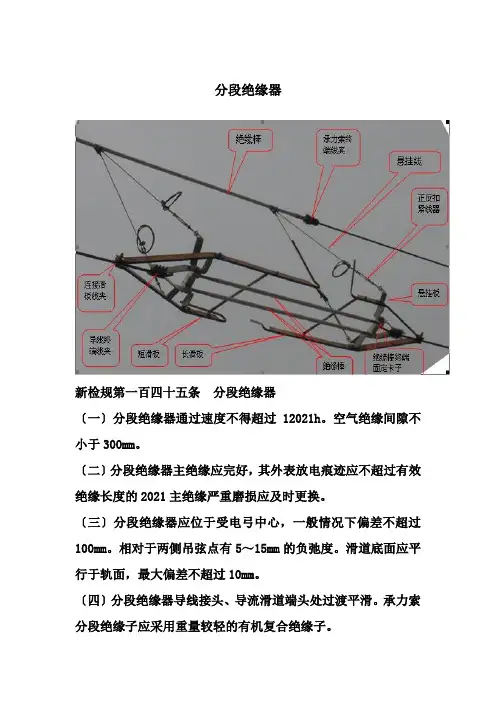

分段绝缘器新检规第一百四十五条分段绝缘器〔一〕分段绝缘器通过速度不得超过12021h。

空气绝缘间隙不小于300mm。

〔二〕分段绝缘器主绝缘应完好,其外表放电痕迹应不超过有效绝缘长度的2021主绝缘严重磨损应及时更换。

〔三〕分段绝缘器应位于受电弓中心,一般情况下偏差不超过100mm。

相对于两侧吊弦点有5~15mm的负弛度。

滑道底面应平行于轨面,最大偏差不超过10mm。

〔四〕分段绝缘器导线接头、导流滑道端头处过渡平滑。

承力索分段绝缘子应采用重量较轻的有机复合绝缘子。

〔五〕分段绝缘器不应长时间处于对地耐压状态。

雨、雪、雾、霾、冻雨等恶劣天气下,起电分段作用的隔离开关严禁处于分闸状态。

隔离开关应在作业开始前30分钟内断开,在作业间歇时间大于30分钟时应闭合,继续作业时再断开,作业结束后应及时闭合。

〔六〕分段绝缘器安装位置符合规定,距离定位点不得小于2m。

一、维修工程及作业标准1、绝缘件及绝缘间隙检查维修标准〔1〕绝缘棒外表应清洁、无烧伤、裂纹,外表放电痕迹不应超过有效长度的2021绝缘棒直径为2021m的圆形棒,每面磨损小于mm 。

〔2〕两绝缘棒的中心距离为80 mm,同一侧两滑板的放电角隙的夹角为60°,空气间隙〔角隙〕≥300 mm。

2、整体及各部配合参数检查维修标准〔1〕接触线和承力索形成的截面必须与轨平面垂直,并处于轨道中心,允许误差±50 mm。

〔2〕滑板下边缘必须低于绝缘棒末端下边缘4mm。

从接触线到滑板的过渡以及从滑板到绝缘棒的过度不应有任何高度差异。

〔3〕如果由于电弧使滑板下边缘与消弧角上边缘之间的距离小于100mm或滑板的剩余截面不能保证稳定性〔滑板磨损>3mm时〕,需要更换。

〔4〕分段绝缘器安装高度,严格按设计行车速度所要求的抬升力,用钢尺和弹簧称测取所安装的高度值,允许偏差为±5mm。

不同行车速度所要求的抬升力如下:100㎞/h为100N,160㎞/h 为120212021/h为150N。

一、适用范围1.1、线路、曲线、道岔因列车运行、施工或气候影响等原因发生的轨道几何尺寸、结构等病害进行的静态检查;1.2、动态添乘不良处所的静态复核。

二、作业流程2.1、工具准备:电子道尺、弦线、塞尺、1m钢直尺、150mm直钢尺。

上道前应对当天使用的工机具进行检查,确保性能良好,上之能用,不能影响作业进度。

2.2、人员安排:工区工长在班前点名时,明确人员分工、职责。

主要包括检查负责人:负责检查线路几何尺寸、高低、方向、道岔转辙器及可动心辙叉情况;检查记录人:负责将现场检查数据填写在道岔检查记录本上;检查配合人员:负责调查焊缝平顺情况、轨枕空吊板、扣件调查等工作;现场防护员:负责防护工作。

2.3、进入工作门:工区工长根据作业地点,在车站登记申请领取最近防护栅栏工作门的钥匙,在得到封锁调度命令后,对人员、工具清点确认无误,进入工作门。

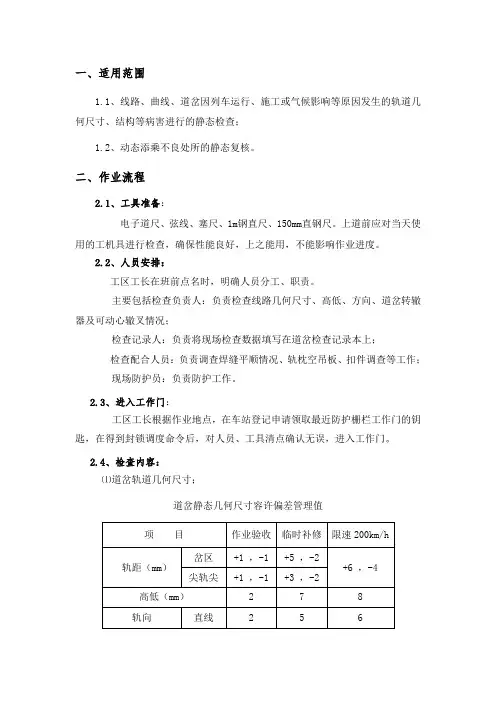

2.4、检查内容:⑴道岔轨道几何尺寸;道岔静态几何尺寸容许偏差管理值注:①支距偏差为实际支距与计算支距之差。

②导曲线下股高于上股限值,作业验收为0mm,计划维修为2mm,临时补修为3mm。

③特殊道岔的轨距及其它结构允许偏差按设计图办理。

⑵道岔支距以及道岔基本轨的矢度变化情况(用电子道尺、FAKOP弦线、塞尺测量);⑶扣件密贴情况(塞尺测量);扣件扭力矩(扭力矩扳手测量);检查人:⑷转辙器检查:⑸可动心辙叉检查:2.5检查记录:记录在专用的检查记录本上。

2.6、出工作门:作业完毕下道前,检查负责人对人员、机工具及材料进行清点,确认下道人员、机工具及材料数量无误,施工现场无遗留物品后撤离现场,撤出防护栅栏后,锁闭工作门。

通知驻站联络员申请销点,按规定在施工封锁开通确认表签认。

三、作业方法3.1、单开道岔检查道岔的手工检查方法分精细检查和重点检查。

精细检查时要求每根岔枕检查,重点检查是按要求位置检查。

这里介绍的是重点检查内容。

1.轨距、水平检查位置基本原则:先直后曲,顺时针行走。

深圳地铁道岔作业指导书1 目的/适用范围为了实现轨道线路的连接和交叉,设计院在具体需要地段设置了五种不同类型的道岔:60kg/m钢轨9号单开道岔;60kg/m钢轨9号单开道岔4.8m、5.0m、5.7m间距单渡线;60kg/m钢轨9号道岔5.0m间距交叉渡线;60kg/m钢轨12号单开道岔; 60kg/m钢轨12号道岔5.0m间距交叉渡线。

为了确保工程质量和工期,我部在施工过程中对整个道岔作业这个关键工序进行监控,实施本作业指导,以保证该作业从开始到结束均处于受控状态。

本作业指导书适用于地下铁道正线单开道岔、单渡线及交叉渡线的整个施工过程。

2 作业前准备2.1 材料(1)钢筋:根据施工图纸要求的规格、数量按每段时期的需用量进场。

对于该材料使用条件要求:表面洁净,无损伤;油渍、漆污和铁锈应清除干净;带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用;进场的钢筋应抽样进行力学性能试验,各项指标均满足要求时方可使用。

(2)混凝土岔枕:混凝土岔枕各预留孔洞位置准确,尺寸、形状均符合设计要求,误差在允许范围之内,无损伤,出厂合格证及质量检验报告齐全;(3)钢轨:采用高碳微钒(PD3)热轧钢轨,其各项指标尺寸均在允许误差之内。

2.2 机具机械:电焊机、翻斗车、葫芦、风镐、电动空压机工具:支撑架、轨距拉杆、钢筋钩子、钢尺、石笔、扫帚、模板、撬棍、起道器、扳手、万能道尺、直角道尺、风动扳手。

2.3 作业条件2.3.1 根据工期和施工计划,按图纸中的工程数量进行提料,保证钢轨及各零部件、混凝土岔枕按时进场,并在进场前依照技术标准丈量各项指标尺寸进行验收。

同时,与图纸进行核对,检查其数量、规格是否与设计图纸相符合,如发现有遗漏或错误应及时提出补发或重做;2.3.2 施工区域的底板需先凿毛,并清扫干净,排出积水、清除浮碴。

所需的道尺、支撑架、拉杆、起道器等机具配备齐全;2.3.3 材料进场按照施工布置平面图分门别类进行整齐堆放。

根据图纸及配料单核对进场的钢筋等级、钢号、规格、形状、尺寸和数量,确认无误后按配料单进行下料,并按型号和规格分类堆放整齐,悬挂对应的标识牌;2.3.4 基标设置正确,布置密度符合规范规定,满足施工要求。

浅析普速铁路接触网交叉线岔的测量与检修摘要:接触网是电气化铁路的重要供电装置,当电力机车从一股道顺利过渡到另一股道运行时,受电弓也需平滑安全地从接触网线岔过渡,本文浅析了接触网交叉线岔的测量与检修。

关键词:电气化铁路接触网交叉线岔测量与检修引言:电气化铁路是当代运输的主要方式之一,接触网是电气化铁路的重要供电装置,沿铁路线路上空架设,电力机车受电弓与接触线直接接触从而获得电能。

电力机车在运行过程中由一股道过渡到另一股道运行时,须经过道岔达到转换作用,为使电力机车受电弓也从一股道过渡到另一股道,在道岔上方架设两支交叉的接触线并用限制管固定,即为接触网交叉线岔。

接触网交叉线岔是接触网中的薄弱环节,为使电力机车受电弓平滑安全的从线岔处过渡,对线岔的技术标准提出了严格的要求。

1.接触网交叉线岔的结构及其作用接触网交叉线岔是由两支接触线和一根限制管组成,在两支接触线交叉处用限制管固定。

限制管起两个作用,一是限制两支相交接触线的位置,二是抬升作用,即受电弓从上面那支接触线所在股道经过道岔驶入另一股道时,通过限制管使下面的那支接触线得到抬升。

实际的测量与检修中,两支接触线交叉点处,上面那支接触线一般抬高15~20mm,但不应产生上拔力,限制管与上面那支接触线间留有1~5mm间隙,保证接触线在线岔内自由灵活移动,不出现摩擦及卡滞现象,平均温度时限制管中心应位于交叉点处,允许偏差±100mm。

2.受电弓动态包络线受电弓在电力机车运行过程中的最大抬升和左右摆动量,称为受电弓动态包络线,受电弓动态包络线范围:V≤120km/h时,上下晃动量100mm,左右晃动量200mm;120km/h<V≤160km/h时,上下晃动量120mm,左右晃动量250mm;时速200km/h时,上下晃动量160mm,左右晃动量250mm、曲线300mm。

3.始触区(无线夹区)受电弓抓拖点(始触点)是指受电弓在线岔两支工作支处,受电弓滑板同时接触到两支接触线的那一点,结合受电弓动态包络线范围,始触点在受电弓倒角处(即图1的阴影部分范围内),若此范围内存在接触线接头线夹、电连接线夹、吊弦线夹及其他线夹等,可能产生打弓现象,故始触区也称无线夹区。

1.0目的为规范大型模板的安装与拆除作业的安全操作,避免因操作失误带来的危险,确保施工过程的安全。

2.0存在的风险物体打击,起重伤害、高处坠落、高处落物伤人、车辆伤害等3.0作业要求3.1一般要求施工现场常会有上下立体交叉的作业。

因此,凡在不同层次中,处于空间贯通状态下同时进行的高处作业,属于交叉作业。

进行交叉作业时,应按《高风险作业许可程序》办理作业许可,且必须遵守下列安全规定:3.1.1支模、砌墙、粉刷等各工种,在交叉作业中,不得在同一垂直方向上下同时操作。

下层作业的位置必须处于依上层高度确定的可能坠落范围半径之外。

不符合此条件,中间应设安全防护层。

3.1.2.拆除脚手架与模板时,下方不得有其他操作人员。

3.1.3.拆下的模板,脚手架等部件,临时堆放处离楼层边缘应不小于1M。

堆放高度不得超过1M。

楼梯口、通道口、脚手架边缘等处,严禁堆放卸下物件。

3.1.4.结构施工至二层起,凡人员进出的通道口(包括井架、施工电梯的进出口)均应搭设安全防护棚。

高层建筑高度超过24m的层次上交叉作业,应设双层防护设施。

3.1.5.由于上方施工可能坠落物体,以及处于起重机把杆回转范围之内的通道,其受影响的范围内,必须搭设顶部能防止穿透的双层防护廊或防护棚。

3.2特殊交叉作业要求3.2.1起重交叉作业的要求3.2.1.1 按照国家和行业的有关标准规范以及起重作业安全管理规定,在起重作业过程中,作业区域内不允许有其它无关起重的作业进行。

3.2.1.2 作业区域的设定为依据吊车作业半径划分,在其临近位置有其它工种作业时,作业区域的围护要尽量做到最小、最有效并留出一条人行通道。

3.2.1.3 在无法避开交叉作业时,必须提前向施工建设部、监理公司(HSE部)申请批准,同时要做到:(1)在作业现场必须有安全员全程监护。

(2)吊臂、吊物正下方不允许有作业人员和其它无关人员。

(3)在吊臂旋转过程中,其下方不允许任何人进行任何作业;只有在吊臂停止,吊物落位开始安装时,其它作业才可进行。

交叉线岔维护技术标准1.由正线与侧线组成的交叉线岔,正线接触线位于侧线接触线的下方;由侧线和侧线组成的线岔,距中心锚结较近的接触线位于下方。

2.限制管长度符合设计要求,应安装牢固正确,并使两接触线有一定的活动间隙,保证接触线自由伸缩,有1~3mm的活动间隙。

3.正线道岔始触区范围:(1)侧线接触线距正线线路中心550~1050mm之间的区域,(2)正线接触线距侧线线路中心550~1050mm之间的区域,(3)始触区范围内接触网禁止安装除吊弦外线夹类金具,始触区长度不应大于8m。

(4)始触区范围内两支接触线与受电弓接触时不应同时位于受电弓中心线的两侧。

(5)始触区范围内侧线接触线通过吊弦抬高30mm。

4.对单开和对称(双开)道岔的交叉线岔,其技术状态应符合以下要求:(1)线岔交叉点位于道岔导曲线两内轨距735—1050mm范围内的横向中间位置。

横向位置允许偏差50mm。

横向距两线路任一线路中心不大于350mm,纵向距道岔定位大于2.5m。

(2)交叉点导线相距500mm处两支均为工作支时,两侧线相交距轨面连线应等高,其误差不大于±10mm;当一支为非工作支时,非工作支比工作支抬高不小于80mm。

(3)对于标准定位,工作支拉出值应为375mm,误差为±30mm;非标准定位拉出值不得大于400mm。

(4)侧线必须延长一跨(≥30m)后下锚,接触线高度高于正线接触线300--500mm,非工作支接触线坡度不得大于10‰。

(5)在两轨间距800mm处两接触线必须位于受电弓同一侧。

(6)安装限制管的导线不得扭面和偏磨,线岔防松垫片安装正确,各种螺栓紧固有油,电连接安装位置正确、状态良好。

(7)受电弓动态包络线内不得装任何线夹。

图如下:8)道岔定位器支座不得侵入受电弓动态包络线。

否则应使定位器加长,并采用特殊弯形定位器,以保证定位器的端部不侵入其他线的受电弓限界。

(9)正线线岔交叉吊弦布置:下锚侧侧线接触线距正线线路中心≯400mm范围内,正线对侧线安装交叉吊弦1根。

道岔修理作业指导书目录(一)更换道岔护轮轨螺栓 (1)(二)尖轨离缝整修 (5)(三)更换木岔枕 (7)(四)调整限位器 (10)(五)锰钢岔心焊补 (13)(六)合金钢叉心焊补 (16)(七)更换道岔辙叉 (20)(八)更换道岔基本轨 (26)(九)更换尖轨 (30)(一)更换道岔护轮轨螺栓1.作业条件1.1天窗点内必须在天窗点内更换护轮轨螺栓作业。

1.2天窗点外工作量调查、配件螺栓复紧。

严禁利用运行速度160km/h及以上列车与前趟列车间隔进行点外作业。

线路限速60km/h及以下区段,点外可以进行不影响线路结构稳定的准备工作。

1.3作业时间单线不得少于90分钟,双线不得少于120分钟。

2.人员要求2.1岗位要求作业负责人职务不低于班长,操作人员必须经段培训合格。

2.2人员配置防护人员2~4人,作业人员不少于5人。

3.作业料具扳手、撬棍、道钉锤、垛子、T型套筒扳手、钢丝刷、长效油脂、油刷、道尺、钢尺、信号旗(灯)、通讯设备(对讲机)、移动停车信号牌(灯)。

4.配合要求车务、电务(视作业范围确定)5.安全风险构成5.1.1轨道电路区段的道岔改道,支距尺和起道钉撬棍无绝缘装置,造成红光带,导致行车事故。

5.1.2在转辙和活动心轨部分改道、调整间隔尺寸等未通知电务人员到场配合,造成作业后道岔故障,导致行车事故。

5.1.3在电气集中联锁的道岔上进行作业,作业工具须有绝缘装置,防止联电。

5.1.4来车时,机具侵限被列车碰撞。

5.2从业人员伤害风险5.2.1道钉锤使用前应检查安装是否牢固,锤头不能有肥边,打锤前方不准站人。

5.2.2在转辙和心轨部分作业,手脚不能伸入其活动范围。

如要作业,一定要与车站联系,确定时间,放入安全木,防止挤伤手脚。

5.2.3拆装配件时,注意勿压伤手指。

6.防护要求6.1站内正线及正线道岔作业设置“三位一体”防护:驻站联络1人、工地防护1人、两端防护2人。

6.2站内其他线路作业设置“两位一体”防护:驻站联络1人、工地防护1人。

电务段ZY(J)4道岔检修作业指导书1 检修准备1.1 预测预判。

通过信号集中监测、缺口监测等手段,对被检道岔进行调阅分析,针对可能存在的问题,提出检修要求。

1.2 派班会。

明确检修作业负责人、室内外防护员、作业时间、地点、检修要求和安全预判及安全讲话。

1.3工具及仪表准备。

联络工具、手摇把、手锤、扳手、克丝钳、尖嘴钳、长嘴钳、套筒扳手、螺丝刀、刮刀、直钢尺(钢卷尺)、道岔钥匙、开箱钥匙、安全木、防护员防护用具、万用表、油压表等。

1.4材料准备:机油、棉纱、1.0和1.6T防松铁丝、各种规格开口销、接点擦拭麂皮(白市布),不同规格的螺丝若干等。

2 道岔检修作业流程做到一看、二扳、三测、四检、五验。

2.1一看:查看六个方面一密贴:道岔尖轨与基本轨是否宏观密贴,无肥边;二方正:转辙机是否方正、各类杆件是否平顺;三防松:各类螺丝无明显松动、引线及油管路固定良好,防松扎线、开口销齐全;四标识:各类箱盒、机壳标识齐全;五强度:各类器材及装置无损伤裂纹及锈蚀磨耗,有无弯曲变形;六外部:是否有影响设备正常使用的杂物(如石碴、顶铁是否脱落、废弃物等)。

2.2 二扳:观察四项内容一是解锁、转换和锁闭过程是否动作顺畅,有否杆件别卡;二是转辙机及油路有无渗漏油;三是有无销孔旷量过大;四是工务状态检查:尖轨、基本轨状态;滑床板;顶铁;基本轨工务轨距铁、尖轨根部间隔铁等检查。

2.3三测:测量三项标准一是道岔各转辙点开程、游间是否符合标准,牵引点框架测量(图一):图一左为尖一,右为其他各牵引点测量方法二是不同厚度的试验棒(铁)检查道岔密贴(图二):手摇道岔(可通过手摇把、或打开手动阀通过手动齿轮)往复动作检查缺口无误,道岔开口正确,定反位密贴良好后,拨出手摇把(或手动方轴),合上遮断器(或手动阀);电操道岔确认转辙机动作正常,道岔密贴段各牵引点处4mm不锁闭、2mm锁闭,且安装装置各项指标符合要求。

图二三是完成相关电特性测试(图三):图三用转辙机综合测试仪或专用仪表检查,正常转换油路系统两侧压力不大于2.9MPa。

线岔(一)检修标准1、单开和对称(双开)交叉线岔1.1由正线与侧线组成的交叉线岔,正线接触线位于侧线接触线的下方;由侧线和侧线组成的线岔,距中心锚结较近的接触线位于下方。

1.2道岔定位支柱位置应符合设计。

1.3线岔交叉点两侧定位点拉出值满足设计要求,并应保证两接触线交叉点位于规定范围内,任何情况下线岔定位拉出值不大于450mm。

1.4交叉点位置标准值:横向距两线路任一线路中心不大于350mm,纵向距道岔定位柱大于2.5m。

标准状态:交叉点位于道岔导曲线两内轨距735~1050mm范围内的横向中间位置,允许偏差±50mm。

警示值:同标准状态。

限界值:交叉点位于道岔导曲线两内轨距630~1085mm 范围外的横向中间位置,允许偏差±50mm。

1.5两接触线相距500mm处的高差标准值:当两支均为工作支时,正线线岔的侧线接触线比正线接触线高20mm,侧线线岔两接触线等高。

当一支为非工作支时,非工作支接触线比工作支接触线高80~100mm,并按设计要求延长一跨抬高350~500mm后下锚。

标准状态:当两支均为工作支时,正线线岔侧线接触线比正线接触线高10~30mm;侧线线岔两接触线高差不大于30mm。

当一支为非工作支时,非工作支接触线比工作支接触线抬高50~100mm。

并延长一跨抬高350~500mm后下锚。

警示值:同标准状态。

限界值:同警示值。

1.6限制管长度符合设计要求,安装牢固,并使两接触线有一定的活动间隙,保证接触线自由伸缩。

1.7始触区。

线岔两工作支中任一工作支的垂直投影距另一股道线路中心600~1050mm的区域内不得安装除吊弦线夹(必需时)外的其他线夹。

在始触区至接触线交叉点处,正线和侧线接触线应位于受电弓中心的同一侧。

1.8道岔定位器支座、软横跨定位立柱不得侵入本线及邻线受电弓动态包络线。

1.9道岔开口方向上道岔定位后的第一个悬挂点设在线间距大于等于1220mm处,并应保证两线接触悬挂的任一接触线分别与相邻线路中心的距离不小于1220mm。

编号:版本号:高速铁路42#锚段关节式岔检修作业指导书编制:××审核:××批准:××××××-××-××发布××××-××-××实施××供电段(章)修订记录高速铁路42#锚段关节式线岔检修作业指导书1 适用范围1.1本作业指导书适用于高速铁路42#锚段关节式线岔检测、全面检查保养作业。

1.2检测周期:6个月;检查保养周期:12个月。

2 编制依据2.1《高速铁路接触网安全工作规则》(铁总运[2014]221号)2.2《高速铁路接触网运行维修规则》(铁总运〔2015〕362号)2.3《上海铁路局供电处关于公布供电系统班组专业台账样张的通知》(供安设函〔2016〕47号)2.4《上海铁路局高速铁路接触网运行维修管理办法》(上铁供〔2016〕429号)2.5设计文件和安装图3 检测、检查保养项目3.1外观检查3.2参数测量3.3检调与更换4 关键安全风险卡控根据作业现场实际情况落实好触电伤害、高空坠落、物体打击、车辆伤害、作业车运行安全、道路交通安全等风险项点的防控措施,对设备检修过程中存在的关键安全风险提示如下:4.1作业人员不宜位于线索受力方向的反侧,并采取防止线索滑脱的措施;在曲线区段进行接触网悬挂的调整工作时,要有防止线索滑脱的后备保护措施。

4.2使用手板葫芦作业时,要有防止滑脱的安全措施。

4.3作业结束后,认真清点工具、材料,做到工完料清,防止工具、材料遗留在线路上。

5 作业流程图1 42号锚段关节式线岔检修作业流程图6 工具材料和人员表1 人员要求注:其他作业人员未一一列出。

表2 携带工具表3 材料准备7 作业内容及标准7.1 外观检查7.1.1支持装置外观检查检查支持装置各零部件外观状态,应无缺失、裂纹及腐蚀等现象,检查标准参照《支持、定位装置检修作业指导书》执行。

CNNT高速道岔道岔检修作业指导书1 检修准备1.1预测预判。

通过信号集中监测、视频缺口监测等手段,对被检道岔进行调阅分析(图一),针对可能存在的问题,提出检修要求。

图一1.2 派班会。

明确检修作业负责人、室内外防护员、作业时间、地点、检修要求和安全预判及安全讲话。

1.3 工具及仪表准备。

联络工具、照明灯、手摇把、手锤、扳手、克丝钳、尖嘴钳、长嘴钳、套筒扳手、螺丝刀、刮刀、直钢尺(钢卷尺)、密贴检查片、塞尺、水平尺(高铁维护)道岔钥匙、开箱钥匙、安全木、防护员防护用具、万用表等。

1.4 材料准备:机油、棉纱、1.0和1.6T防松铁丝、各种规格开口销、各种调整插片、接点擦拭麂皮,不同规格的螺丝若干等。

2 道岔检修作业流程做到一看、二扳、三测量、四检修、五复验。

2.1 一看:看六项内容确认道岔一致性后看:一转辙机是否方正;二各类杆件是否平直、与工务枕木平行;三各类螺丝紧固、防松扎线、开口销齐全;四各类箱盒、机壳标识齐全、无损伤裂纹、引线无脱落;五外部是否有影响设备正常使用的杂物(如石碴、辊轮、工务防跳器、顶铁是否脱落、废弃物等);六下拉装置有无漏油现象。

2.2 二扳:观察扳动过程观察道岔扳动过程中四项内容:一是解锁、转换和锁闭过程是否动作顺畅,有无杆件别卡;二是转辙机有无渗漏油;三是惰性轮作用是否正常,油缸有无反弹。

四是电机、油泵有无异响。

2.3 三测量:测量四项标准一是道岔各转辙点开程及定反位偏差是否符合标准(图二):图二二是用塞尺检查密贴间隙(图三):图三三是不同厚度的试验棒(铁)检查道岔密贴力。

四是完成相关电特性测试。

2.4 四检修:(项目可同时进行,无顺序要求)2.4.1 外部检查2.4.1.1箱盒外部检查。

2.4.1.2转辙机外部检查。

2.4.1.3 HRS转换锁闭装置、杆件检查。

2.4.2检修2.4.2.1转辙机内部检修。

2.4.2.2密贴检查装置检修。

2.4.2.3调整、测试。

2.4.2.4道岔电缆盒(箱)内部检修。

线路交叉跨越测量作业指导书1. 引言线路交叉跨越是指两条或多条电力线路在同一位置(如河流、公路、铁路等)上交叉跨越的情况。

为确保电力线路的安全稳定运行,进行线路交叉跨越测量是必要的。

本文档旨在提供一份线路交叉跨越测量的作业指导书,以保证测量工作的准确性和安全性。

2. 测量准备2.1 工具和设备准备在进行线路交叉跨越测量之前,需要准备以下工具和设备:•测量仪器:例如测距仪、水平仪等;•安全防护装备:例如安全帽、防护服等;•计算工具:例如计算器、纸笔等;•测量绳:用于测量距离和高度等。

2.2 安全事项在进行线路交叉跨越测量时,必须遵守以下安全规定:•穿戴安全防护装备,保护头部、身体和脚部等部位;•注意周围环境,确保没有障碍物和危险物,确保测量过程中的安全;•跟随所有工作规程和操作规定,确保操作的正确性和安全性;•遵循团队指挥,确保整体作业的协调性和安全性。

3. 测量步骤3.1 确定测量起始点根据线路交叉跨越的实际情况,确定测量起始点。

起始点应选择在两条或多条电力线路相交的位置。

3.2 测量跨越距离使用测距仪等工具,测量两条或多条电力线路之间的跨越距离。

在测量的过程中,确保仪器的精确度和测量的准确性。

3.3 测量跨越高度使用测量绳等工具,测量跨越点上方的电力线路的高度。

在进行测量时,要确保测量绳的拉直和测量高度的准确性,避免因测量绳的松动而导致测量误差。

3.4 记录测量数据在测量过程中,要及时记录测量数据。

包括跨越距离、跨越高度等信息。

记录的数据应准确、清晰,并附上时间、测量人员等相关信息。

3.5 分析和处理数据对测量得到的数据进行分析和处理。

可以根据需要,计算线路交叉跨越的倾斜度、角度等关键参数。

并根据实际情况,对交叉跨越线路进行调整和优化。

3.6 编制报告根据测量数据和分析结果,编制线路交叉跨越的测量报告。

报告应包括测量目的、方法、结果和建议等内容,并以清晰、简明的方式呈现。

4. 总结线路交叉跨越测量作业是确保电力线路安全稳定运行的重要环节。

交叉线岔检修作业指导书1、目的:本指导书规定了交叉线岔的检调作业程序及检测的质量标准。

2、适用围:本指导书适用于客运专线单开道岔的标准及非标准定位交叉线岔、复式交分式线岔的检调。

3、所需人员、机具、材料:3.2 主要工机具4、作业流程、项目及方法4.1 流程图4.2方法4.2.1 作业准备按规程要求填写工作票并交付工作领导人,工作领导人向作业组全体成员宣读工作票、分工并进行安全预想,检查工具、材料。

4.2.2 完成安全措施做好安全措施,工作领导人确认完成安全措施后,通知各作业组开工。

4.2.3 测量检查①测量线岔交叉点的位置。

方法一:使用DJJ接触网激光测量仪A拉伸测量架,将测量架放在线岔处任一对钢轨上,且位于线岔中心下方。

B 轻轻移动滑块,使观察窗中的十字丝中心和线岔中心投影重合。

C线岔中心读数:通过读测量架侧面的红色刻度尺和另一轨侧交点就可以读出两轨轨距;红色刻度尺和滑块交点的读数(读数较小的那一侧)加上40mm 就是线岔中心投影与某一轨的距离。

②测量两接触线相距500处的高差。

方法一:使用DJJ接触网激光测量仪A拉伸测量架,将测量架放在线岔处任一对钢轨上,旋紧紧固旋钮(紧固旋钮位于操作人员右侧)。

B轻轻移动滑块,分别测出两接触线投影与拉出值读数尺相交的数值,两数值之和为两接触线的水平距离,前后移动测量架,使水平距离约500mm。

C 先测某一接触线的导高,再测另一接触线的导高两者的差值即为500mm处高差。

③道岔柱接触线高度、拉出值。

道岔柱接触线高度、拉出值具体测量方法见DDJ接触网激光测量仪操作手册。

④确定线岔始触区。

线岔始触区测量:正线接触线始触区:先用红线标画出侧线线路中心,目测出始触区大概位置,再用侧杆或线坠和钢卷尺进行复核。

复核时,用测杆或线坠找出正线接触线的垂直投影,再用钢卷尺进行测量,分别找到接触线垂直投影距侧线线路中心600mm,1050 mm的两个部位,相应对应到接触线上的直线段就是始触区。

侧线接触线始触区:先用红线标画出正线线路中心,目测出始触区大概位置,再用测杆或线坠和钢卷尺进行复核。

复核时,用测杆或线坠找出侧线接触线的垂直投影,再用钢卷尺进行测量,分别找到接触线垂直投影距正线线路中心600mm,1050mm的两个部位,相应对应到接触线上的直线段就是始触区。

⑤检查交叉吊弦。

A 检查交叉吊弦位置是否符合规定。

B 检查交叉吊弦本体状态。

⑥检查交叉处两支承力索间距。

检查两支承力索有无相磨现象。

⑦检查限制管状态。

A检查限制管本体安装固定状态是否良好。

B检查限制管的安装位置是否符合要求,线夹是否根据实测偏移及计算(或查安装曲线)出的调整温度下应偏移数值和方向进行调整。

C限制管处接触线活动间隙。

交叉点处两支接触线间活动间隙不符合要求时,则调整限制管,直至活动间隙符合要求。

必要时,更换限制管。

D 检查限制管的定位线夹是否有偏斜及变形、螺母松动或脱落、垫片缺损现象。

E 检查接触线在限制管有无卡滞现象。

⑧检查电联结状态。

电联结的具体检修容见电连接检修作业指导书。

⑨螺栓紧固力矩。

用力矩扳手对线夹螺栓进行复核检查。

4.2.4 调整4.2.4.1 线岔交叉点的位置。

①纵向位置符合要求、横向(中间±50mm)位置不符合要求:A 确定调整方向及数值:根据实际测量交叉点投影偏移方向及数值,确定拉出值调整方向及数值。

B 调整拉出值:松开两个定位器的定位环或支持器的顶丝,将两根接触线分别放或拉,直至交叉点投影位置符合要求。

调整时,尽量使交叉点对称于两线路中心,在调整过程中,先调整侧线拉出值;若达不到要求时,可适当调整正线拉出值。

定位点拉出值调整不能使交叉点位置达到要求时,调整相邻定位点的拉出值。

C 调整接触线高度。

②横向位置符合要求、纵向位置不符合要求:A根据道岔导曲线两轨距测量数据,确定交叉点位置大于上限值(1085mm)或小于下限值(735mm)。

B调整道岔定位柱拉出值:大于上限值就减小两接触线交叉角,小于下限值就增大两接触线交叉角。

调整时尽量保证正线拉出值。

定位点拉出值调整不能使交叉点位置达到要求时,调整相邻定位点的拉出值。

C 调整接触线高度。

③横向位置和纵向位置都不符合要求:A 确认限制管的位置,不影响悬挂调整(根据对线岔测量的实际情况,拆卸限制管或将限制管两端固定线夹松动调至需要位置)。

B 调整正线工作支拉出值至标准定位。

将线坠挂在正线接触线(即交叉点下边的接触线)位于630-1085mm围(即预设正线接触线拉出值);松定位器的定位环或支持器的顶丝;调整正线接触线拉出值,直至预设交点(即线坠尖指向位置)在630-1085mm的辙叉角平分线上。

C 调整侧线(上边的接触线)接触线拉出值,直至该线交于线坠处,则该点就是两接触线的交叉点D反复调整,直至符合要求。

调整限制管、紧固螺母检查间隙。

E如果交叉点达不到标准时,可调整相邻支柱处的拉出值。

调整时,在保证正线、侧线拉出值都不超过限界值的情况下进行调整。

F 调整接触线高度。

对于复式交分、交叉渡线道岔的线岔,比照以上方法进行调整,调整时要考虑相关线岔的技术参数。

4.2.4.2 两接触线相距500mm处的高差。

①当两支工作支高差不符合标准时:正线线岔:保证正线接触线高度的前提下,调整或更换侧线吊弦,达到高差标准。

(更换吊弦的方法及标准见吊弦作业指导书)。

侧线线岔:保证重要侧线导高的前提下,调整或更换另一侧线吊弦,保证两接触线等高。

②当一支为非工作支时,两接触线高差不符合标准时:保证工作支导高的前提下,调整或更换非工作支吊弦,达到高差标准。

4.2.4.3 道岔柱接触线高度、拉出值、定位器坡度①接触线高度不符合标准:通过调整定位点两端吊弦使其符合标准,调整时要考虑与相邻吊弦的高差、接触线的坡度。

②拉出值不符合标准:调整或更换定位器。

160km/h及以下区段的线岔定位拉出值不大于450mm;160km/h以上区段的线岔定位拉出值不大于400mm。

③定位器坡度不符合标准:调整定位管高度,在软横跨处调整斜吊线。

接触线高度、拉出值、定位器坡度具体测量方法见相关检修作业指导书。

4.2.4.4 限制管状态。

限制管卡滞:松开限制管两端线夹螺栓,根据安装曲线确定偏移量,调整限制管位置。

活动间隙不符合要求:调整或更换侧线吊弦。

限制管本体缺陷:更换。

4.2.4.5 承力索交叉处间距。

承力索间距小于60mm:调整侧线承力索高度。

4.2.4.6 线岔始触区。

始触区有线夹:除必须安装的吊弦线夹外,其它线夹必须移出。

4.2.4.7 交叉吊弦位置。

交叉吊弦间距:交叉吊弦位置应能保证在极限条件情况下,两吊弦间距不小于60mm。

4.2.4.8 电联结状态。

电联结检查标准按电联结检修作业指导书执行。

4.2.4.9 螺栓紧固力矩。

各部位螺栓紧固按标准执行。

检查道岔吊弦与承力索连接的吊弦线夹紧固力矩是否为25N.m,与固定筋条连接端的螺栓紧固力矩为32N.m,固定筋条与接触线连接线夹的螺栓紧固力矩为21N.m。

4.2.5 复式交分道岔的线岔调整:①在平均温度(20℃)条件下,复式交分线岔承力索交叉点的垂直投影与线路的交叉点重合,允许误差±50mm。

②附加接触线两附加接触线在两间隔管附加接触线偏移线路中心的偏移值为300mm,允许误差为30mm,③线夹安装位置岔线两间隔管间距4m,正线两间隔管间距8m,两接触线终端线夹间距22m。

④始触区正线线路侧附加接触线垂直投影距离侧线线路中心距离600mm—1050mm为线岔的始触区,始触区除必须安装的交叉吊弦的线夹外,不得安装任何线夹,附加接触线交叉点接触线终端线夹须在始触区外。

⑤线岔紧固筋条(接触线附线)在线岔紧固筋条(接触线附线),侧线接触线距离线岔紧固筋条(接触线附线)1—3mm的活动间隙,且侧线接触线应伸缩活动自如。

⑥高差复式交分道岔的线岔两端500mm处,两接触线均为工作支,因此线岔两端500mm处应调成水平,允许误差±20mm。

如图2:图2 复式交分道岔结构图4.2.6 办理收工手续工作领导人确认各作业组工作结束,人员机具均已撤至安全地带后,通知监护人员撤除地线及其它安全措施。

工作领导人确认安全措施撤除后,通知要令人员向供电调度申请消除停电作业命令和线路封锁命令。

工作领导人召开收工会,办理收工手续。

4.2.6 填写检修记录按照当天检修情况填写检修记录。

5、技术标准:5.1交叉线岔(18#)5.1.1 由正线与侧线组成的交叉线岔,正线接触线位于侧线接触线的下方;由侧线和侧线组成的线岔,距中心锚结较近的接触线位于下方,如下图所示:图1 18#交叉线岔结构图5.1.2 对单开和对称(双开)道岔的交叉线岔,其技术状态应符合以下要求:①道岔定位支柱的位置道岔定位支柱应按设计的定位支柱布置,定位支柱间跨距误差±1m。

②线岔交叉点两侧定位点拉出值满足设计要求。

③两接触线相距500mm处的高差当两支均为工作支时,正线线岔侧线接触线比正线接触线高10~30mm;侧线线岔两接触线高差不大于30mm。

当一支为非工作支时,非工作支接触线比工作支接触线延长一跨并抬高350~500mm后下锚。

④限制管长度符合设计要求,应安装牢固,并使两接触线有一定的活动间隙,保证接触线自由伸缩。

⑤始触区对于宽1950mm的受电弓,在距受电弓中心600-1050mm的平面和受电弓仿真最大动态抬升高度(最大200mm)构成的立体空间区域为始触区围,该区域不得安装除吊弦线夹(必需时)外的其他线夹或零件。

⑥其它1)道岔定位器支座不得侵入受电弓动态包络线。

否则应使定位器加长,并采用特殊弯形定位器,并保证定位器的端部不侵入其它线的受电弓限界。

2)线岔定位拉出值不大于400mm。

3)两支承力索间隙不应小于60mm。

5.1.3 对复式交分和交叉渡线道岔的线岔,其技术状态应符合下列要求:①交叉点位置:交叉点的横向和纵向允许偏差为50mm。

②两接触线相距500mm处的高差、限制管(固定筋条)和始触区等,同单开道岔的线岔要求。

③线岔的编号应以其所在的道岔编号命名。

④18号线岔调整技术状态应符合以下要求:1)腕臂顺线路偏移应符合设计要求,允许偏差为±20mm。

2)两承力索交叉点处间距不应小于20mm。

3)拉出值、导高应符合设计要求,拉出值允许偏差为±20mm,导高允许偏差为5mm。

4)两接触线间距600-1050mm围为无线夹区(始触区),无线夹区不得安装任何线夹。

5)道岔吊弦与承力索连接的吊弦线夹紧固力矩为25N.m,与固定筋条连接端的螺栓紧固力矩为32N.m。

6)固定筋条与接触线连接线夹的螺栓紧固力矩为21N.m。

7)固定筋条与接触线连接的线夹间距严格按图3安装。

固定筋条与接触线连接的线夹间距1~3mm。