人类对原子结构的认识全面版

- 格式:ppt

- 大小:2.74 MB

- 文档页数:46

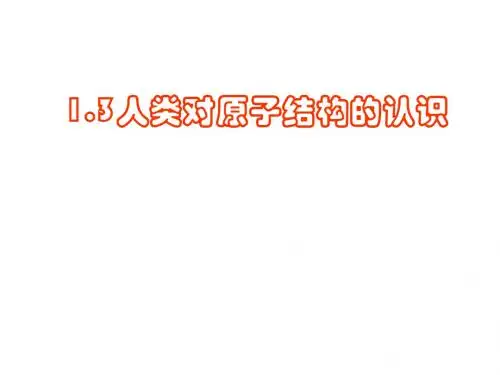

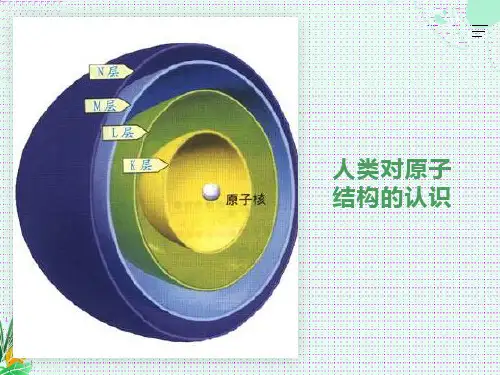

一、原子结构模型的演变历史年代原子结构模型的名称主要理论依据或技术原子结构模型的主要论点公元前5世纪古希腊哲学家德谟克利的古代原子说原子是构成物质的微粒,万物都是由间断的、不可分割的微粒——原子构成的,原子的结合和分离是万物变化的根本原因19世纪初英国科学家道尔顿的近代原子学说参考元素化合时具有确定的质量比的关系①物质由原子构成;②原子不能被创造,也不能被毁灭;③原子在化学变化中不可再分割,它们在化学变化中保持本性不变19世纪末20世纪初汤姆生的“葡萄干面包式”原子结构模型①原子中存在电子,电子的质量为氢原子质量的;②原子中平均分布着带正电荷的微粒,这些微粒之间镶嵌着许多电子1911年英国物理学家卢瑟福的带核原子结构模型参考α粒子的散射现象①原子由原子核和核外电子组成,原子核带正电荷,位于原子中心,电子带负电荷,在原子核周围做高速运动;②电子的运动形态就像行星绕太阳运转一样1913年丹麦物理学家玻尔的原子轨道模型运用量子论观点研究氢原子光谱①原子核外电子在一系列稳定的轨道上运动,每个轨道都具有一个确定的能量值;②电子在这些轨道上运动时,既不放出能量,也不吸收能量20世纪初现代量子力学原子结构模型(电子云模型)微观世界的波粒二象性①原子是由原子核和核外电子构成的;②电子运动不遵循经典力学的原理;③对于多电子原子,电子在核外一定空间近似于分层排布二、原子结构与元素的性质1.原子的核外电子排布(1)自从道尔顿提出原子论后,人们相继发现了、和等,对原子结构的认识更加深刻。

现在人们已经知道,原子是由和构成的,对于原子,可以近似认为电子在原子核外是分层排布的。

例如,(2)核外电子排布的表示方法——结构示意图人们常用原子结构示意图表示原子的核外电子排布,如氧原子的结构示意图为,钠原子的结构示意图为。

2.元素的化学性质与原子核外电子排布的关系(1)稀有气体元素原子最外层电子数为8(氦为2),是稳定结构,不易得失电子,因此化学性质稳定,一般不跟其他物质发生化学反应。

人原子构的探索程

文章摘要:原子的构在已很清楚了,人原子构的了一个相当的期,曾也有多科学家提出各式各的原子构假

模型。

一种模型代表了人原子构的一个段,人原子的是漫的,也是无止境的。

⋯

原子的构在已很清楚了,人原子构的了一个相当的期,曾也有多科学家提出多原子构假模型。

一种模型

代表了人原子构的一个段。

人原子的漫的,也是无止境的。

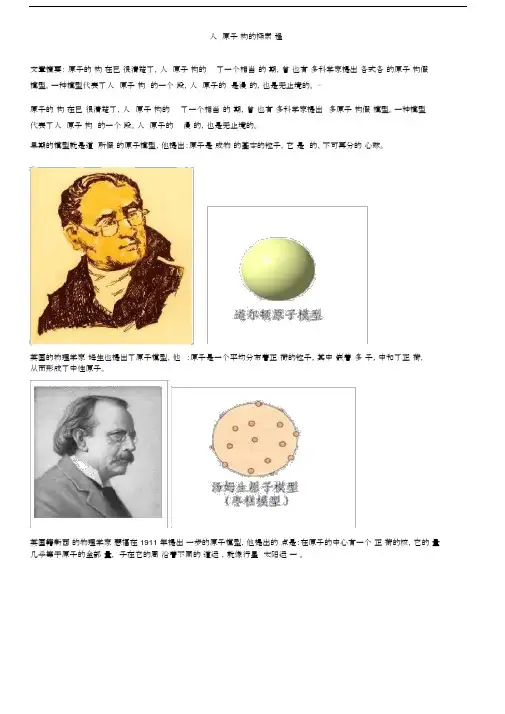

早期的模型就是道所假的原子模型,他提出:原子是成物的基本的粒子,它是的、不可再分的心球。

英国的物理学家姆生也提出了原子模型,他:原子是一个平均分布着正荷的粒子,其中嵌着多子,中和了正荷,

从而形成了中性原子。

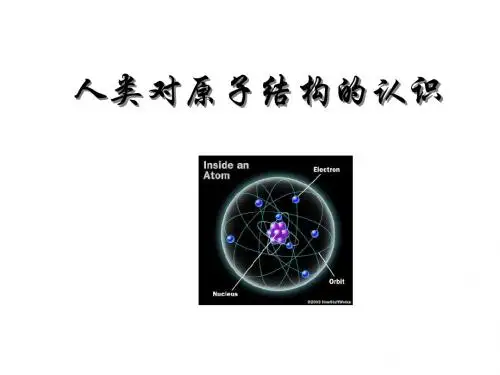

英国籍新西的物理学家瑟福在 1911 年提出一步的原子模型,他提出的点是:在原子的中心有一个正荷的核,它的量几乎等于原子的全部量,子在它的周沿着不同的道运,就像行星太阳运一。

丹麦的物理学家玻尔与 1913 年又提出来了一种关于原子的模型,由于他在物理学界的影响力,这一模型也是比较被大家认可的,玻尔的观点是:电子在原子核外空间的一定轨道上绕核做高速的圆周运动。

在现代科技仪器的帮助下,人们已经可以模拟出最相近的原子结构模型,现在普遍认为电子云模型是最真实的原子模型描绘,电子云结构认为:原子的和占据了原子的主演重量,并且在它的周围电子时时刻刻在围绕着核心做着无规则的运动。

电子云结构

现在,科学家已能利用电子显微镜和扫描隧道显微镜拍摄表示原子图像的照片。

随着现代科学技术的发展,人类对原子的认识过程还会不断深化。

《人类对原子结构的认识》讲义一、引言原子,这个构成物质世界的基本单位,一直以来都是科学家们探索和研究的重要对象。

人类对原子结构的认识经历了一个漫长而曲折的过程,从最初的哲学思考到现代的精确实验和理论模型,每一次的进步都凝聚着无数科学家的智慧和努力。

二、古代原子论的萌芽在古代,哲学家们就已经开始对物质的本质进行思考。

古希腊哲学家德谟克利特提出了“原子”的概念,他认为万物是由不可分割的微小粒子——原子组成的。

这些原子在虚空中运动,并通过不同的组合方式形成了各种各样的物质。

然而,当时的原子论更多的是一种哲学上的思辨,缺乏科学实验的支持。

三、近代科学的探索随着科学技术的发展,到了近代,科学家们开始通过实验来探索原子的结构。

19 世纪初,英国科学家约翰·道尔顿提出了近代原子论。

他认为原子是不可再分的实心球体,同种元素的原子具有相同的质量和性质,不同元素的原子质量和性质不同。

道尔顿的原子论为化学的发展奠定了基础,但他的观点仍然存在一定的局限性。

四、汤姆逊的“葡萄干布丁”模型19 世纪末,英国物理学家约瑟夫·约翰·汤姆逊发现了电子。

他认为原子是一个带正电的球体,电子像葡萄干一样镶嵌在其中,这就是著名的“葡萄干布丁”模型。

这个模型在一定程度上解释了原子的电中性,但它无法解释原子的稳定性和一些其他的实验现象。

五、卢瑟福的核式结构模型1911 年,卢瑟福通过α粒子散射实验,推翻了汤姆逊的“葡萄干布丁”模型,提出了原子的核式结构模型。

他认为原子的中心有一个很小的原子核,带正电,几乎集中了原子的全部质量,而电子则在核外绕核高速运动。

这个模型成功地解释了α粒子散射实验的结果,但它也存在一些问题,比如无法解释电子的运动轨道问题。

六、玻尔的原子模型为了解决卢瑟福模型的不足,丹麦物理学家尼尔斯·玻尔提出了玻尔原子模型。

他引入了量子化的概念,认为电子只能在特定的轨道上运动,这些轨道具有固定的能量。

第三单元人类对原子结构的认识目标与素养:1.了解原子结构模型的演变。

2.了解原子核外电子排布及其表示。

3.掌握原子核的构成、核素、同位素的含义。

一、原子结构模型的演变二、原子核外电子排布1.原子核外电子排布(1)原子结构(2)表示方法:原子结构示意图O: Mg:2.元素的化学性质与原子核外电子排布的关系(1)化学反应的特点:原子核不发生变化,但可能发生变化。

(2)化合价和核外电子排布的关系①活泼金属在反应中,一般电子,表现化合价;②活泼非金属在反应中,一般电子,表现化合价。

③化合价与得失电子的关系:失去的电子数=正价的数值;得到的电子数=负价的数值。

三、原子核的组成1.原子是由带正电的和带负电的构成的,原子核又是由质子和中子构成的,带正电,不带电。

2.质量数:将原子核内所有的质子和中子的相对质量取整数值,加起来所得的数值。

3.原子的表示符号:表示质子数是Z,质量数为A的一种X原子,X中含有的中子数为A-Z。

4.元素、核素、同位素的关系1.判断正误(正确的打“√”,错误的打“×”)(1)道尔顿的原子学说、汤姆生的“葡萄干面包式”原子结构模型均是不完善的,对科学发展毫无疑义( ) (2)最外层电子达到稳定结构的微粒只能是稀有气体的原子() (3)H 2、D 2、T 2互称为同位素 ( ) (4)原子8939中子数与质子数之差为50 ( )2.下列说法中正确的是( ) A .40K 与40Ca 原子中的中子数相等B .互为同位素的两种核素,它们原子核内的质子数一定相等C .人们发现了112种元素,即共有112种核素D .原子结构模型演变历史可以表示为:B1.原子(A Z X)⎩⎪⎨⎪⎧原子核⎩⎪⎨⎪⎧质子(Z 个)——决定元素的种类中子[(A -Z )个]在质子数确定后决定原子种类同位素核外电子(Z 个)——最外层电子数决定元 素的化学性质2.微粒之间的关系(1)原子中:质子数(Z )= = ; (2)质量数(A )= (Z )+ (N );(3)阳离子的核外电子数=质子数-阳离子所带的电荷数; (4)阴离子的核外电子数=质子数+阴离子所带的电荷数。

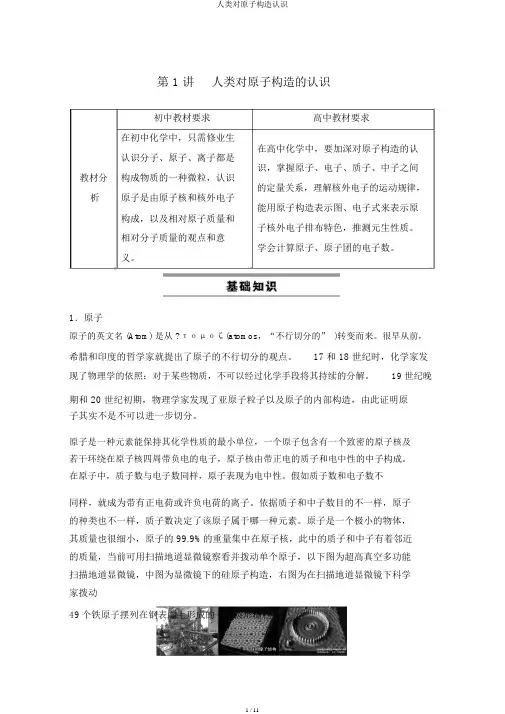

第 1 讲人类对原子构造的认识初中教材要求高中教材要求在初中化学中,只需修业生在高中化学中,要加深对原子构造的认认识分子、原子、离子都是识,掌握原子、电子、质子、中子之间教材分构成物质的一种微粒,认识的定量关系,理解核外电子的运动规律,析原子是由原子核和核外电子能用原子构造表示图、电子式来表示原构成,以及相对原子质量和子核外电子排布特色,推测元生性质。

相对分子质量的观点和意学会计算原子、原子团的电子数。

义。

1.原子原子的英文名 (Atom) 是从 ?τομοζ(atomos,“不行切分的” )转变而来。

很早从前,希腊和印度的哲学家就提出了原子的不行切分的观点。

17 和 18 世纪时,化学家发现了物理学的依照:对于某些物质,不可以经过化学手段将其持续的分解。

19 世纪晚期和 20 世纪初期,物理学家发现了亚原子粒子以及原子的内部构造,由此证明原子其实不是不可以进一步切分。

原子是一种元素能保持其化学性质的最小单位,一个原子包含有一个致密的原子核及若干环绕在原子核四周带负电的电子,原子核由带正电的质子和电中性的中子构成。

在原子中,质子数与电子数同样,原子表现为电中性。

假如质子数和电子数不同样,就成为带有正电荷或许负电荷的离子。

依据质子和中子数目的不一样,原子的种类也不一样,质子数决定了该原子属于哪一种元素。

原子是一个极小的物体,其质量也很细小,原子的 99.9%的重量集中在原子核,此中的质子和中子有着邻近的质量,当前可用扫描地道显微镜察看并拨动单个原子,以下图为超高真空多功能扫描地道显微镜,中图为显微镜下的硅原子构造,右图为在扫描地道显微镜下科学家拨动49个铁原子摆列在钢表面上形成的一个圆形栅栏。

2.构成物质的微粒构成物质的微粒有原子、分子和离子。

原子是化学变化中的最小微粒,能直接构成物质,如金刚石、石墨等。

分子是构成物质的一种微粒,更多的研究结果表示,分子是由原子联合而成的,如:He、O2、O3、 H2O、CO2、H2SO4等。

《人类对原子结构的认识》讲义在探索自然界的奥秘中,人类对于原子结构的认识是一个充满曲折和突破的历程。

这一历程不仅改变了我们对物质本质的理解,也为现代科学的众多领域奠定了坚实的基础。

早在古代,哲学家们就对物质的构成提出了各种猜想。

古希腊哲学家德谟克利特提出了“原子”的概念,他认为万物是由不可分割的微小粒子——原子组成的。

然而,这只是一种基于哲学思考的推测,缺乏科学的实验证据。

到了 19 世纪初,英国科学家约翰·道尔顿在前人的基础上,提出了较为系统的原子学说。

道尔顿认为,原子是构成物质的最小单位,同种元素的原子具有相同的性质和质量,不同元素的原子性质和质量不同。

他的学说为化学的发展奠定了重要的基础。

随着科学技术的进步,19 世纪末,人们发现了阴极射线。

汤姆孙通过对阴极射线的研究,发现了电子的存在。

这一发现打破了原子不可再分的观念,让人们认识到原子是有内部结构的。

汤姆孙提出了“葡萄干布丁”模型,认为原子就像一个带正电的布丁,电子像葡萄干一样镶嵌在其中。

然而,这个模型并没有持续太久。

卢瑟福通过著名的α粒子散射实验,对原子结构有了新的认识。

他用高速的α粒子轰击金箔,发现大部分α粒子能够穿过金箔,但有少数α粒子发生了大角度的偏转,甚至被反弹回来。

这一实验结果让卢瑟福得出结论:原子的中心有一个很小但质量很大的原子核,电子在原子核外绕核运动。

这就是卢瑟福的原子结构模型。

在卢瑟福之后,丹麦科学家玻尔进一步发展了原子结构模型。

玻尔引入了量子化的概念,他认为电子在原子核外的轨道是特定的、分立的,电子只能在这些轨道上运动,并且在不同轨道上运动时具有不同的能量。

当电子从一个轨道跃迁到另一个轨道时,会吸收或放出能量。

随着量子力学的发展,人类对原子结构的认识更加深入和精确。

薛定谔等科学家提出了波函数来描述电子的运动状态,不再把电子看作是简单的粒子,而是具有波粒二象性的物质。

量子力学的理论让我们能够更准确地计算和预测原子中电子的行为和能量分布。

《人类对原子结构的认识》讲义在我们探索世界的漫长历程中,对原子结构的认识是一项极其重要的科学成就。

从古希腊哲学家的思辨到现代科学家的精确实验,人类对原子结构的理解不断深化,这一过程不仅改变了我们对物质本质的看法,也为众多领域的发展奠定了坚实的基础。

早在两千多年前,古希腊哲学家德谟克利特就提出了“原子”的概念,他认为万物是由不可分割的原子构成。

然而,这只是一种基于哲学思考的猜测,缺乏实验证据的支持。

随着科学技术的逐渐发展,到了 19 世纪初,英国科学家约翰·道尔顿基于对化学实验的观察和分析,正式提出了近代原子学说。

道尔顿认为,原子是不可再分的实心球体,同种元素的原子在质量和性质上完全相同,不同元素的原子在质量和性质上则各不相同。

他的学说成功地解释了一些化学现象,如质量守恒定律等。

但人们对原子结构的探索并未就此止步。

19 世纪末,科学家们发现了阴极射线。

通过对阴极射线的研究,英国物理学家 JJ汤姆孙发现了电子的存在,并提出了“葡萄干布丁”模型。

他认为原子就像一个带正电的“布丁”,电子则像镶嵌在其中的“葡萄干”均匀分布。

然而,这一模型很快就受到了新的实验挑战。

1911 年,卢瑟福进行了著名的α粒子散射实验。

他用一束带正电的α粒子轰击金箔,发现大多数α粒子能够穿过金箔且不改变方向,但有少数α粒子发生了大角度的偏转,甚至有的被反弹回来。

根据这个实验结果,卢瑟福提出了原子的核式结构模型。

他认为原子的中心有一个很小但质量很大的原子核,带正电,而电子则在原子核外绕核运动,就像行星围绕太阳运转一样。

卢瑟福的核式结构模型虽然能够解释α粒子散射实验的现象,但它也存在一些问题。

比如,按照经典电磁学理论,电子绕核运动时会不断向外辐射能量,导致电子的轨道半径不断减小,最终会坠入原子核。

但实际上,原子是稳定存在的。

为了解决这个问题,丹麦科学家玻尔在卢瑟福模型的基础上,引入了量子化的概念。

他提出了玻尔原子模型,认为电子只能在一些特定的轨道上运动,这些轨道的能量是量子化的,即不连续的。