空间知觉的透视理论

- 格式:pdf

- 大小:133.99 KB

- 文档页数:3

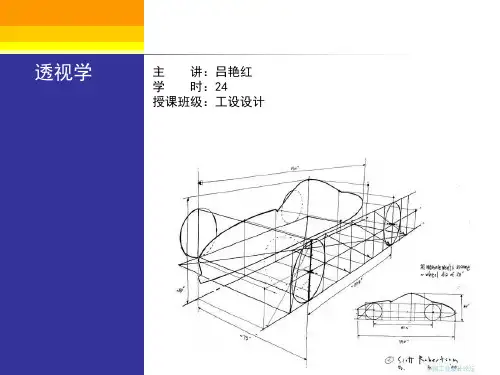

透视学的发展和研究与科学发展有关,也和人们的审美需求有关。

现代绘画透视着重研究和应用的是线性透视,而线性透视重点是焦点透视,它具有较完整较系统的理论和不同的作图方法。

线形透视是指14世纪文艺复兴以来,逐步确立的描绘物体、再现空间的线性透视学透视的方法和其他科学透视的方法。

是画家要求理性解释世界的产物。

其特点是逼真再现事物的真实关系,是写生绘画重要的基础.文艺复兴时期意大利人文主义运动中最杰出的人物列奥纳多·达·芬奇(1452-1519),他把绘画与雕刻的原理应用到透视学上,他确定了影响远近知觉的五种因素,从而奠定了现代科学透视的基石。

即线条透视(物体越远,视角越小)、节目透视(物体越远,细节越模糊)、空气透视(山越远越蓝,是由于空气和烟雾的影响)、移动透视(注视近物而头摇动则该物与头同向移动,注视远物头摇动则远物与头反向移动)、双眼视差(左右眼对同一物所见不完全相同)。

根据这种透视方法所描绘的物体最接近眼睛所感受到的事物的真实。

先人经历无数研究得出的这些法则,现在,我们从照片中则很容易就可以体会到。

这一透视法则可分为线性透视和空气透视。

线性透视,(也称线条透视、几何透视)是根据光学和数学的原则,在平面上用线条来图示物体的空间位置、轮廓和光暗投影的科学;按照灭点的不同,分为平行透视(一个灭点)、成角透视(两个灭点)和斜透视(三个灭点)。

因为透视现象是远小近大,所以也叫"远近法"。

其表现形式有以下几个方面:体积相同的物体,距离近时,视觉影像较大,远时,则小;距离较近时,宽度相同的物体视觉影像较宽,远时,则窄。

这是由人眼的视角形成的规律。

位于视平线以上的物体,近高远低,位于视平线以下的物体,近低远高。

在现实生活中,人眼观看远近景物的透视规律如下:①物体远近不同,人感觉它的大小不同,愈近愈大,愈远愈小,最远的小点会消失在地平线上;②有规律地排列形成地线条或互相平行地线条,越远越靠拢和聚集,最后会聚为一点而消失在地平线上;③物体的轮廓线条距离视点越近越清晰,越远则越模糊。

空间知觉包括方位知觉、距离知觉和形状知觉等。

在幼儿期,各种空间知觉明显发展着。

1.方位知觉:方位知觉即对自身或物体所处方向的知觉,例如对上、下、左、右、前、后、东、西、南、北的辨别。

研究结果说明,三岁幼儿仅能辨别上下方位,四岁幼儿开始能辨别前后方位,五岁幼儿开始能以自身为中心辨别左右方位,六岁幼儿虽能完全准确地辨别上、下、前、后四个方位,但以自身为中心来判断左、右时仍有困难。

很多研究认为左右方位的相对性要到七八岁后方能掌握。

幼儿方位知觉发展的顺序是:上、下、前、后、左、右。

而左右方位的辨别是从以自身为中心逐渐过渡到以其他客体为中心。

所以,教师要求幼儿使用左右手或左右脚、腿做动作时,或者要求幼儿向左右转时,要考虑发展特点,准确作出示范。

如要对面站立的儿童举起右手,教师示范时自己要举起左手;或者举出具体的事实说明,如说“伸出右手,就是伸出拿匙的那只手”,不要抽象地说“左右”,避免引起混乱。

2.距离知觉:距离知觉是对物体距离远近的知觉。

幼儿对他们熟悉的物体或场地能够区分出远近。

对于比较遥远的空间距离则不能准确理解。

幼儿对于透视原理还不能很好掌握,不熟悉“近物大,远物小”、“近物清晰,远物模糊”等感知距离的视觉信号。

所以,他们画出的物体也是远近大小不分,他们还不擅长把现实物体的距离、位置、大小等空间特性在图画中准确表现出来,也往往不能准确判断图画中人物的远近位置。

例如,把画中表示在远处的树看成小树,表示在近处的树看成大树。

为了促动幼儿距离知觉的发展,教师应该教他们一些判断远近的线索。

例如,两个物体是重叠的,则前面的物体在近处,被挡着的物体在远处。

又如画图时,同样大小的两个物体,在近处的要画得大些,清楚些;在远处的要画得小些、模糊些。

3.形状知觉:形状知觉是对物体几何形体的辨别。

幼儿的形状知觉逐年发展着。

一般地说,小班幼儿已能准确地辨别圆形、三角形、长方形和正方形。

中班和大班幼儿除以上四种图形外,能够进一步掌握梯形、半圆形、菱形、椭圆形等其他平面图形和球体、正方体、长方体等立体图形。

第三节空间知觉和运动知觉一、空间知觉空间知觉(space perception)是三维知觉。

我们知道,人眼的网膜是一个二维空间的表面,但是在这个二维空间的网膜上却能看出一个三维的视觉空间。

也就是说,人眼能够在只有高和宽的二维空间视象的基础上看出深度。

这是因为人在空间知觉中依靠许多客观条件和机体内部条件来判断物体的空间位置。

这些条件称为线索(cues)。

人在知觉对象的空间关系时,并不完全意识到这些主客观条件的作用。

据研究,先天失明的人,在经过医治复明的头几天内,是分不清形状、大小和远近的。

可见,空间知觉不是生来就有的,而是后天学习的结果。

判断距离起作用的条件主要有三类:生理调节线索、单眼线索和双眼线索。

生理调节线索也叫肌肉线索(muscle cues),包含眼睛的调节和双眼视轴辐合;单眼线索也叫物理线索(physical cues),包括大小、遮挡、线条透视、注射角、空气透视、光亮与阴影、纹理梯度和运动视差等;双眼线索主要是双眼视差。

下面我们分别加以讨论。

(一)生理调节线索生理调节线索(physiological accommodation cues)仅指纯生理上的调节线索,包括眼睛的调节和双眼视轴辐合。

1.眼睛的调节眼睛调节(eyes accommodation)是指人们在观察物体时,眼睛的睫状肌(或毛状肌)(ciliary muscle)可以对水晶体进行调节,以保证网膜视象的清晰。

看远物时水晶体较扁平,看近物时较凸起。

这样,眼睛肌肉紧张度的变化所传递给大脑的信号就成为估计物体间距离的线索之一。

但是眼睛的调节对深度知觉所起的作用并不大,一般,这种线索所提供的信息只限于距眼球10米范围内才是有效的。

彼得(Peter,1915)最早研究了眼睛的调节作用对深度知觉的影响,他给被试在不远的距离上呈现两个圆盘。

圆盘的大小可以改变,从而使它对被试所形成的视角保持不变。

他在实验中排除了其他深度线索。

结果发现,当标准刺激物在130厘米处,比较刺激物在70厘米处时,被试才能判断后者比较近些,而当两个刺激物的相对距离小于此值时,被试便不能判断哪个在前,哪个在后。

知觉的种类一、空间知觉对物体的大小、形状、距离、方位等空间特性的知觉叫空间知觉,所以,空间知觉就包括大小知觉、形状知觉、方位知觉和距离知觉。

(一)大小知觉大小知觉是由物体在视网膜上形成的视像的大小、物体与观察者之间的距离以及周围参照物等因素决定的。

在形成大小知觉的时候,运动觉和触摸觉都起了非常重要的作用。

在判断物体大小的时候,视像的大小和物体离观察者的距离是结合起来起作用的。

观察者根据经验知道,在距离相同的条件下,视网膜像越大,物体越大,视网膜像越小,物体越小。

在视网膜像相等的条件下,物体离观察者越远越大;反之,物体离观察者越近越小。

所以,观察者是把视网膜像的大小和距离的远近结合起来判断物体大小的。

人们不见得意识得到这个过程,但人们是这样来判断大小的,这叫大小一距离不变的假设。

(二)形状知觉视网膜像提供了视觉信息,视线沿物体边界的扫描运动提供了动觉信息,手的触摸提供了触觉信息,这些信息的结合形成了形状知觉。

随着生活经验的积累,这些信息结合得非常牢固了,只要其中一个信息起作用,就可引起对物体形状的反映。

例如,看到茶杯,尽管视觉提供的可能是一个椭圆形的茶杯口的视网膜像,人们也并没有去摸茶杯,但是人们也知道茶杯是圆的而不是椭圆的。

(三)方位知觉方位知觉可以以自身作为参照,头顶为上,脚底为下;脸对着的方向为前,背对着的方向为后;左右也可以以身体作为参照。

方位知觉也可以以双耳听觉提供的信息为参照,因为从不同方位来的声音,到达两耳的时间和强度都会有差异。

从左边来的声音先到达左耳,后到达右耳,当声音从左到右绕过头部的时候,其强度也减弱了。

双耳听觉的时间差和强度差就给判断声音的方位提供了线索。

时间和强度的差别越大,声音方位的知觉越清晰。

如果声音来自正前方或正后方,到达双耳的时间和强度相等,那么对声音方位的判断就很难了。

(四)距离知觉距离知觉是判断距离远近的知觉,又叫深度知觉、立体知觉。

人们是依据什么线索来判断距离远近的呢?1.肌肉运动线索(1)眼睛的调节作用。

《普通心理学》第五章知觉312版●第一节知觉概述●一、知觉的含义●(一)知觉的含义:●知觉是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的整体属性的反映。

●(二)知觉的三种作用:●1.觉察:●觉察是指发现事物的存在,但不知道它是什么。

●2.分辨:●分辨是把一个事物或其属性与另一个事物或其属性区分开来。

●3.确认:●确认是指人们利用已有的知识经验和当前获得的信息确定知觉的对象是什么,给他命名,并把它纳入一定的范围。

●三者的关系:●在知觉过程中,人对事物的觉察、分辨和确认的阈限值是不一样的。

●(三)知觉和感觉的联系和区别:●1.联系:●(1)两者都是由客观事物直接作用于感觉器官引起的。

●感觉和知觉反映的都是事物的外部现象,都属于对事物的感性认识。

一旦客观事物离开感觉器官所及范围,感觉和知觉也随之停止。

●(2)知觉以感觉为基础。

●纯粹的感觉在现实生活中一般是不存在的,任何一个单独的属性或特性,总是作为一定事物或对象的属性或特性而存在。

事物的个别属性和事物的整体不可分割,因而感觉和知觉密不可分。

●2.区别:●(1)两者反映的内容不同。

感觉反映的是事物的个别属性,知觉反映的则是事物的整体属性。

●(2)知觉虽然以感觉为基础,但知觉要比感觉复杂得多,它并不是感觉的简单集合。

●(3)感觉是单个分析器作用的结果,知觉需要多个分析器共同作用。

●(4)知觉中带有相当的主观成分,受人的知识经验和态度的制约,它既包括自下而上的加工,也包括自上而下的加工。

●二、知觉的种类●1.根据知觉起主导作用的感官特性,可分为:●(1)视知觉;●(2)听知觉;●(3)触知觉;●(4)嗅知觉;●(5)味知觉。

●2.(详情如下)根据人脑所认识的事物特性,可分为:●(1)空间知觉;●(2)时间知觉;●(3)运动知觉;●(4)错觉。

●3.根据知觉中意识参与的程度,可分为:●(1)阈上知觉;●(2)阈下知觉:●阈下知觉也叫做无觉察知觉,是一种无意识的知觉,即个体可以在低于知觉阈限的情况下对刺激进行加工。

一、实验目的本实验旨在探讨知觉过程中,单眼线索与双眼线索对深度知觉准确性的影响,并分析性别差异对此类知觉能力的影响。

二、实验原理深度知觉(Depth Perception)是指人对物体远近距离即深度的知觉,也称为距离知觉或立体知觉。

它是人类空间知觉的一种基本类型,依赖于多种线索,包括视觉线索和生理线索。

1. 单眼线索:单眼线索是指仅通过一只眼睛就能获得的线索,主要包括物体遮挡、线条透视、空气透视、明暗、阴影、运动级差、结构级差等。

2. 双眼线索:双眼线索是指双眼协同作用获得的线索,主要包括双眼视差和双眼辐合。

3. 生理线索:生理线索主要包括水晶体的调节和双眼视轴的辐合。

本实验将探讨单眼线索与双眼线索对深度知觉准确性的影响,并分析性别差异对此类知觉能力的影响。

三、实验方法1. 实验对象华东师范大学心理系09级本科生6名(3男3女)。

2. 实验材料EP503深度知觉测试仪、标准深度知觉测试图片、单眼与双眼深度知觉测试卡片。

3. 实验步骤(1)被试者随机分为两组,一组进行单眼深度知觉测试,另一组进行双眼深度知觉测试。

(2)单眼深度知觉测试:被试者佩戴红色镜片,仅通过左眼或右眼观察深度知觉测试图片,判断图片中物体的远近。

(3)双眼深度知觉测试:被试者佩戴红色与绿色镜片,通过双眼同时观察深度知觉测试图片,判断图片中物体的远近。

(4)记录被试者在单眼和双眼条件下对物体远近的判断误差,并计算深度知觉阈限的视差角。

(5)分析性别差异对单眼和双眼深度知觉准确性的影响。

四、实验结果1. 单眼与双眼深度知觉准确性差异单眼深度知觉准确性显著低于双眼深度知觉准确性(p < 0.05)。

这说明双眼线索在深度知觉过程中起着重要作用。

2. 性别差异性别差异对单眼和双眼深度知觉准确性没有显著影响(p > 0.05)。

五、讨论本实验结果表明,双眼线索在深度知觉过程中起着重要作用,与已有研究结果一致。

双眼视差是双眼线索中最主要的深度知觉线索,当人看远近不同的平面物体时,由于两眼相距约65 mm,两眼视像便不完全落到对应部位,这时左眼看物体的左边多些,右眼看物体的右边多些,它都偏向鼻侧。

《格式塔与建筑空间透明性》摘要。

建筑空间的透明性是一种开敞的空间新理念,格式塔心理学是其理论的起源。

从格式塔心理学的角度来看,透明性具有动态的特点,对改善现代建筑空间具有重要的现实意义。

本文以格式塔心理学原理为依据,分析格式塔原理对透明性的影响和启发。

关键词:建筑空间,透明性,格式塔,视知觉“格式塔”,是德文gestalt一词的译音,英文常被译作shape或form,中文则被译作“完形”。

格式塔心理学由惠尔泰莫等人初创于德国,主要是研究人的心理和生理活动。

1954年,阿恩海姆在《艺术与视知觉》一书中将格式塔心理学引申到艺术领域,发展了格式塔视知觉理论。

同时,阿恩海姆在《艺术与视知觉》一书中,还提到透明性这一概念,并对其进行了系统分析。

而建筑透明特征广泛被人关注是从20世纪10-20年代的“新建筑”时期开始的。

adrianforty在他的《词语与建筑:现代建筑词典》中,认为“透明”一词是20世纪建筑学术语中的一个关键词,并预示透明实践给我们带来的体验要比透明理论研究给我们的启示丰富的多。

透明性的空间其实也是一种人类对未知空间的判断,也是透明性空间无限神奇所在。

1,透明性的涵义我们所讨论的“透明性”与“透明”这个物理概念却有着本质的不同。

乔治。

科普斯在他的《视觉语言》一书中很好的定义了透明性:“当我们看到两个或更多的图形层层相叠,并且其中的每一个图形都要求属于自己的共同叠合部分,那么我们就遇到一种空间维度的矛盾。

为了解决这一矛盾,我们必须设想一种新的视觉属性。

这些图形被赋予透明性:即它们能够相互渗透而不在视觉上破坏任何一方。

”由此可见,透明性是一种视觉的特征,暗示一种更广泛的空间次序。

同时,透明性也是一种深层结构的显示,意味着同时能感知不同的空间位置,而绝不是直接观察到的建筑现象。

2,格式塔心理学对透明性的影响2.1空间与视知觉空间是建筑的本质,是建造活动的出发点,也是它的终极目的。

建筑空间是一个通过和穿越的体验过程,体验通过运动的秩序所得到的强烈感受。

空间知觉的透视理论刘瑞光Ξ(西南师范大学心理学院,重庆,400715)摘 要 空间知觉与人在观察时的认知过程和透视结构有关,它还涉及不同参照系统信号之间的连续转换,运动自我透视和运动时间透视与整体和局部透视类似。

视觉输入以视网膜协调的方式进行编码,来自每只眼睛的网膜中心值需要整合并与眼睛位置和眼动的信号相混合,形成自我中心信号。

自我中心信号进一步转化为一个三维协调系统--自我中心参照系统。

视觉系统的神经输出是地球中心信号。

关键词:透视 运动自我 运动时间 转换 参照框架 如果说“环境”这一概念反映的是客观静止的现象,属于物理概念的话;视觉序列反映的则是主观运动的情况,它是生态视觉的一个中心概念。

一个序列即一种安排,从理论上讲它不是类似的、是由不同部分组成的、是有区别的;它不是空的、必须被占据;它不是无形式的、它是有形的[1]。

视觉序列的组成部分与环境的组成部分大不相同,前者来自山脉、岩石、树木和叶子所形成的视角。

人们赖以生存的外部环境是如何构成的呢?笔者认为,环境是由空间中的原子组成,空间中到达一点的光线也是由这些原子形成的光线所组成。

将环境看作是由空间中的物体组成是不正确的,因为视觉序列中的每种形式并非与空间中的每个物体都相对等,一些物体隐藏在其它物体的后面,在任何情况下,严格说来环境都不是由物体组成的。

环境是由具有物体的地球和天空组成,是由山脉和云层组成,是由火与太阳组成,是由砾石和星星组成。

这些并非都是分离的物体,有些是彼此镶嵌,有些是运动的,有些是有生命的。

环境是所有事物-地点、表面、运动、事件、动物、人和工艺品在观察点构成的光。

对于复杂的环境来说,天空和地球的对比将这个无限的球形区域分成了两个半球,与下部相比上部显得更亮一些,下部比上部精细得多、复杂得多。

地球的组成部分如山脉、岩石、树木和叶子等在不同的水平上相互嵌套着,构成大小水平上的一个层级结构。

因为视觉流域没有边界,“观察点”这一概念除了代表抽象空间的几何点之外,在生态空间是指一个位置。

抽象空间由点组成,生态空间是由地点(定位或位置)组成的。

生态视觉中的观察点与透视几何中的静止点似乎是相应的,对于景色所透射的图形表面来说,静止点就是透射点,相对于环境来说它不能移动,相对于图形表面来说它也不能移动,静止点必须是静止的。

但是观察点绝对不是静止的,视觉序列在时间维度上是流动的,运动观察点用于一群观察者来说是适当的。

每人都从自己的视点来知觉环境,若各个视点之间可以相互移动,知觉恒常性得到维持是可能的。

早在三千年前,Euclid 曾根据视觉透视原理对此概念作出了解释:不同距离相等大小的物体知觉起来似乎是不相同的,距离眼睛较近的物体显得大一些[2],即物体的视觉大小是由视角来定义的,或由与刺激的投影大小相适应的知觉来定义的。

对物体的知觉是通过估计辐射状圆锥体的底而获得,物体的表面知觉也是通过知觉圆锥体的角度和长度即物体与眼睛的距离获得的。

尽管Euclid 对空间中的每个物体推测出所谓的“视角圆锥体”的概念,此术语并不精确,因为物体不一定为圆形,图像也不必是个圆锥体。

P olemy 提到的“视觉金字塔”中的物体是矩形。

无论是圆锥形、金字塔形或是其他形状都构成了古代视觉的基础。

由于当时人们认识不到除了光之外任何东西都无法进入眼睛这一现代化概念,他们对视角的概念较清楚,除了呈现在眼中的一个物体之外,Euclid 还推测到一个照明表面环境的存在;在一组固定的视角之外,他还推测有一个彼此镶嵌的复杂体,知觉中的固定视角来源于这个序列的外表面,来源于我们称之为背景和天空的外部空间[3]。

1 何谓“透视” 古人做过不少关于与环境中不同的几何部分相适应的固定视角的研究,这些几何部分被边界线和视角分开。

角度和环境部分之间存在着较好的关系,其中也有大小和密度的梯度。

物体在地平线上时大小消失密度变成无限,这些关系包含着大量的来自地球方面的信息,具有很高的生态效度,它使环境几何化并使之过于简单,周围视觉序列被看作是在时间上是凝滞的,观察点似乎也是不动的。

古代人称这一规律为“透视”(perspectina )[2],一个拉丁词汇,我们称之为“自然透视”,现在统称为“视觉”。

但是环境并非完全由不同的部分或形式组成,“透视”不适用于阴影,也不适用于太阳。

在现代社会,“透视”意味着一种技术、一种图画绘制技术。

图画是一个平面,无论他是否经过人手所描画或照片的加工,“透视”都是一种代表那个平面的自然物体之间几何关系的艺术。

当Re 2naissance 画家发现了透视表征的程序时,他们就称这种方法为“人工透视”。

由于那时人们被图画型思维所支配,不能在“人工透视”和“自然透视”之间作出有效的区分,这也影响了当时关于知觉问题的提出。

图画中的深度提示与平面环境的信息并不相同,虽然我们在思想上可以假定其相同,图画属于时间上凝滞的人工信息,自然透视仅与凝滞的视觉结构相关联。

环境中存在许多结构的不变性,其中有些不变性保持时间较长,有些特性保持时间较短。

我们所说的透视结构是随着观察点的确定而变化,时间越短变化越小,时间越长变化越Ξ通讯作者:刘瑞光,男。

E -mail :zhl2005112@心理科学 Psychological Science 2005,28(2):509-511509大。

假定环境不能从一个地点复制到另一个地点,在每个静止观察点所获得的透视是唯一的,即对每个观察点来说有且仅有一种透视结构。

另一方面,所有观察点的结构不变性是共有的,有些是对整个环境中的所有点来说是共有的,有些是对于某个区域边界之内的观察点来说是共有的,有些是对于一个房间内的观察点来说是共有的。

但是当凝固的透视结构开始流动时不变结构就分离开来了[3]。

既然静止的视觉序列结构是运动的视觉序列结构的特例,静止的观察点不再被看作是空间中的单个几何点而是运动中的一个停顿,相对于环境来说是一个暂时的固定位置。

因此在环境中获得的一个凝滞的透视结构决定着观察者的一个固定位置--静止;一个流动的透视结构决定着一个非固定位置--运动。

运动和静止总是与周围序列中流动和凝滞的透视结构相伴随,这就是静止与运动的含义。

它们包含着关于潜在的观察者的信息,而不包含关于环境的信息。

对所有的观察者、人类和动物来说,从静态结构中区分运动的视觉信息是有效的,也是很有价值的。

物理学中,观察者在环境中的运动是相对的,对于一个参照框架来说我们称之为运动的物体可能对另外一个参照框架来说是不运动的。

生态学中这个结论不能成立,环境中每个物体的运动都是绝对的,流动的透视结构不仅决定着运动,特殊的流动模式也决定着特殊的运动路径。

就是说,视觉变化开端和结束之间透视的差异决定着运动开始和结束之间位置的差异。

2 运动自我透视及运动时间透视 人类生存在一种由时间、空间和运动构成的三维立体环境中,时间作为环境中的一个维度,不仅与空间信息有着极大的重叠,而且人的感觉体验和参照物之间也有着系统的对应性。

心理学家发现,人们经常利用透视信息感知物体的运动。

在空时知觉中存在两种不同的运动透视,第一种是外部事件相对于一个运动的观察者来说是静止的,称为运动-自我透视;第二种透视指事件的运动是相对于一个静止的观察者进行的,称为运动-时间透视。

时间可被概括化为一种静止的实体,正像一条路似的,人们可以沿着它从过去走向未来;同样,时间也可被概括化为一种动态的实体,像一条传送带似的,它经过一个静止的个体从未来追溯到过去。

Clark分别把这两个时间概念称为“运动自我”(m oving-eg o)(ME)透视和“运动时间”(m oving-time) (MT)透视。

这些透视所暗含的时间关系可用下图来说明:在运动自我透视中,运动的方向指向于未来,观察者越过静止的物体指向未来;在运动时间透视中,物体超过观察者从未来追溯到过去。

当人们将运动归因于观察者时,运动方向指向于未来;而当人们将运动归因于物体时,运动方向发生了逆转,即指向于过去[4]。

透视之间的差异也可以通过某种位置与时间的关系反映出来,例如,运动中一个物体的前半部分称为它的前部,当另一个物体在一个运动物体的前方时,我们称该物体在运动物体之前。

如果一个观察者认为他相对于一个静止物体来说沿着一条路径从过去走向未来(ME透视),那么未来的事件就在观察者的前面(如秋季即将到来),过去的事件在观察者后面;同样,如果一个人认为他相对于一个运动事件来说是静止的(MT透视),那么较早出现的事件在参照事件的前面(如夏天在秋天之前),较后出现的事件在参照事件的后面(如春节在秋季的后面)。

由于时间常被看作一种无维度的量,只有描述空间的术语(长--短)才能预先决定一种维度;又因时间具有方向性,包含顺序的空间术语(如前--后)反映了人们的时间体验。

描述空间位置变化的许多术语都可用于描述时间。

3 整体透视和局部透视 Jackendoff发现,空时关系之所以发生是因为时间预测基于空间位置和运动的分析而作出,Dark认为,空时关系的使用是在将时间知觉为一种非维度、有方向、或动态实体的基础上进行的[4,5]。

当一个人从一个空间物体移到另一个空间物体时,观察者可以用两种方式看待这种运动,一种是将空间物体作为参照物,观察者相对于物体而运动;另一种方法是观察者作为参照物,空间物体相对于观察者而运动。

Levine分别称这两种情境为“整体”运动透视和“局部”运动透视[6]。

两种透视的区别通过人们使用不同的方法描述相同的运动经验表现出来。

例如,列车上的乘客可以通过不同的方式描述他(她)透过车窗时看到的情景:第一种是整体运动透视,乘客将自己510 心 理 科 学 知觉为相对于静止的景物而运动;另一种是局部运动透视,乘客将自己知觉为静止的,外部景物相对于乘客而运动。

尽管整体运动透视是对运动更直接、真实的描述(因为观察者实际上在运动,不是景物在运动),有些心理学家则论述了大量的诱导运动,其中人们知觉到一个物体的运动,这是在将一个运动的背景知觉为静止的前提下产生的,这种对运动的非直接描述可能反映了人们的一种幻觉体验。

诱导运动可以同时产生在视觉领域的不同位置和不同方向上。

当一条线的知觉方位受到不同方向上其他物体的影响时,由于周围物体的轮廓为知觉过程提供了二择一的参照框架,因此人所产生的倾斜幻觉成为时空信息交互作用的一种表征。

中心线倾斜的量度与周围物体相同,但方向相反。

这种现象不常发生说明在交互作用之外存在着物体质量的作用。

从理论上讲,这种整体与局部运动透视与运动自我和运动时间透视很相似[7]。

许多心理学家试图在视觉神经机制的框架内对透视作出解释,S wanston 认为,视觉信息的最初输入是单眼的、网膜中心的,此信息不仅由刺激物来决定,而且也可以由眼动来决定。