溶出介质的配制不同药典

- 格式:pdf

- 大小:87.30 KB

- 文档页数:1

附件1普通口服固体制剂溶出度试验技术指导原那么一、前言本指导原那么适用于普通口服固体制剂,包括以下内容:〔1〕溶出度试验的一般要求;〔2〕根据生物药剂学特性建立溶出度标准的方法;〔3〕溶出曲线比拟的统计学方法;〔4〕体内生物等效性试验豁免〔即采用体外溶出度试验代替体内生物等效性试验〕的一般考虑。

本指导原那么还针对药品的处方工艺在批准后发生变更时,如何通过溶出度试验确认药品质量和疗效的一致性提出了建议。

附录对溶出度试验的方法学、仪器和操作条件进行了概述。

二、背景固体制剂口服给药后,药物的吸收取决于药物从制剂中的溶出或释放、药物在生理条件下的溶解以及在胃肠道的渗透。

由于药物的溶出和溶解对吸收具有重要影响,因此,体外溶出度试验有可能预测其体内行为。

基于上述考虑,建立普通口服固体制剂〔如片剂和胶囊〕体外溶出度试验方法,有以下作用:1.评价药品批间质量的一致性;2.指导新制剂的研发;3.在药品发生某些变更后〔如处方、生产工艺、生产场所变更和生产工艺放大〕,确认药品质量和疗效的一致性。

在药品批准过程中确定溶出度标准时,应考虑到药物的溶解性、渗透性、溶出行为及药代动力学特性等因素,以保证药品批间质量的一致性、变更以及工艺放大前后药品质量的一致性。

对于新药申请,应提供关键临床试验和/或生物利用度试验用样品以及其他人体试验用样品的体外溶出度数据。

对于仿制药申请,应在溶出曲线研究的根底上制定溶出度标准。

无论是新药还是仿制药申请,均应根据可接受的临床试验用样品、生物利用度和/或生物等效性试验用样品的溶出度结果,制定溶出度标准。

三、生物药剂学分类系统根据药物的溶解性和渗透性,推荐以下生物药剂学分类系统〔BCS〕〔Amidon 1995〕:1类:高溶解性–高渗透性药物2类:低溶解性–高渗透性药物3类:高溶解性–低渗透性药物4类:低溶解性–低渗透性药物上述分类原那么可作为制定体外溶出度质量标准的依据,也可用于预测能否建立良好的体内-体外相关性〔IVIVC〕。

上海市药品检验所谢沐风撰写【No.4 ——溶出介质的选用与配制】—— 上海市药品检验所 谢沐风 撰写1. 溶出介质的选用 建议采用多条溶出曲线对产品的内在品质进行评价。

选取原则建议如下: 【普通制剂】 (1)酸性药物制剂 pH 值分别为 1.0 或 1.2、5.5~6.5、6.8~7.5 和水; pH 值分别为 1.0 或 1.2、3.0~5.0、6.8 和水;(2)中性或碱性药物/包衣制剂 (3)难溶性药物制剂 (4)肠溶制剂 【调释制剂】pH 值分别为 1.0 或 1.2、4.0~4.5、6.8 和水;pH 值分别为 1.0 或 1.2、6.0、6.8 和水;pH 值分别为 1.0 或 1.2、3.0~5.0、6.8~7.5 和水。

2. 其他事项 (1) 以上含有 pH 值范围的,可分别按 0.5 或 1.0 间隔测试,如差异较大,应分别予以关注; 如无明显差异,酌情选择即可。

pH 值 1.0 或 1.2,系因各国要求不同。

(2) 在了解了该药物 pKa 值之后,如 pKa±1.0 值未能涵盖于以上各 pH 值中,建议测定 pKa±1.0 值溶出曲线,以更好地把握该药物的溶出特性。

(3) 如能测定更多 pH 值曲线,自然可得到更多关于该制剂内在品质信息;当然工作量亦会 增加。

(4) 无论何种制剂都不建议采用 pH8.0 以上的介质进行表达。

如确有必要,应提供充足的理 由。

(5) 某些品种还可根据临床使用情况, 考虑在“含有胃蛋白酶的模拟胃液”和“含有胰酶的模拟 肠液”中的体外溶出情况。

含有胃蛋白酶的模拟胃液,英文全称为 Simulated Gastric Fluid,简写为 SGF。

有时 亦可附有下标“sp” ,缩写为 SGF[sp]。

其配制方法—— 【中国药典】 取稀盐酸 16.4ml(相当于盐酸 3.84ml) ,加水约 800ml 与胃蛋白酶 10g,上海市药品检验所 谢沐风 撰写1上海市药品检验所谢沐风撰写摇匀后,加水稀释成 1000ml,即得。

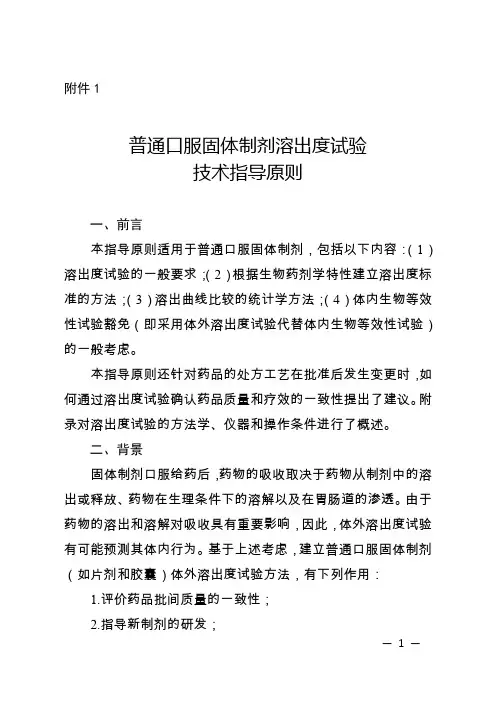

附件1普通口服固体制剂溶出度试验技术指导原则一、前言本指导原则适用于普通口服固体制剂,包括以下内容:(1)溶出度试验的一般要求;(2)根据生物药剂学特性建立溶出度标准的方法;(3)溶出曲线比较的统计学方法;(4)体内生物等效性试验豁免(即采用体外溶出度试验代替体内生物等效性试验)的一般考虑。

本指导原则还针对药品的处方工艺在批准后发生变更时,如何通过溶出度试验确认药品质量和疗效的一致性提出了建议。

附录对溶出度试验的方法学、仪器和操作条件进行了概述。

二、背景固体制剂口服给药后,药物的吸收取决于药物从制剂中的溶出或释放、药物在生理条件下的溶解以及在胃肠道的渗透。

由于药物的溶出和溶解对吸收具有重要影响,因此,体外溶出度试验有可能预测其体内行为。

基于上述考虑,建立普通口服固体制剂(如片剂和胶囊)体外溶出度试验方法,有下列作用:1.评价药品批间质量的一致性;2.指导新制剂的研发;3.在药品发生某些变更后(如处方、生产工艺、生产场所变更和生产工艺放大),确认药品质量和疗效的一致性。

在药品批准过程中确定溶出度标准时,应考虑到药物的溶解性、渗透性、溶出行为及药代动力学特性等因素,以保证药品批间质量的一致性、变更以及工艺放大前后药品质量的一致性。

对于新药申请,应提供关键临床试验和/或生物利用度试验用样品以及其他人体试验用样品的体外溶出度数据。

对于仿制药申请,应在溶出曲线研究的基础上制定溶出度标准。

无论是新药还是仿制药申请,均应根据可接受的临床试验用样品、生物利用度和/或生物等效性试验用样品的溶出度结果,制定溶出度标准。

三、生物药剂学分类系统根据药物的溶解性和渗透性,推荐以下生物药剂学分类系统(BCS)(Amidon 1995):1类:高溶解性–高渗透性药物2类:低溶解性–高渗透性药物3类:高溶解性–低渗透性药物4类:低溶解性–低渗透性药物上述分类原则可作为制定体外溶出度质量标准的依据,也可用于预测能否建立良好的体内-体外相关性(IVIVC)。

附件1普通口服固体制剂溶出度试验技术指导原则一、前言本指导原则适用于普通口服固体制剂,包括以下内容:(1)溶出度试验的一般要求;(2)根据生物药剂学特性建立溶出度标准的方法;(3)溶出曲线比较的统计学方法;(4)体内生物等效性试验豁免(即采用体外溶出度试验代替体内生物等效性试验)的一般考虑。

本指导原则还针对药品的处方工艺在批准后发生变更时,如何通过溶出度试验确认药品质量和疗效的一致性提出了建议。

附录对溶出度试验的方法学、仪器和操作条件进行了概述。

二、背景固体制剂口服给药后,药物的吸收取决于药物从制剂中的溶出或释放、药物在生理条件下的溶解以及在胃肠道的渗透。

由于药物的溶出和溶解对吸收具有重要影响,因此,体外溶出度试验有可能预测其体内行为。

基于上述考虑,建立普通口服固体制剂(如片剂和胶囊)体外溶出度试验方法,有下列作用:1.评价药品批间质量的一致性;2.指导新制剂的研发;3.在药品发生某些变更后(如处方、生产工艺、生产场所变更和生产工艺放大),确认药品质量和疗效的一致性。

在药品批准过程中确定溶出度标准时,应考虑到药物的溶解性、渗透性、溶出行为及药代动力学特性等因素,以保证药品批间质量的一致性、变更以及工艺放大前后药品质量的一致性。

对于新药申请,应提供关键临床试验和/或生物利用度试验用样品以及其他人体试验用样品的体外溶出度数据。

对于仿制药申请,应在溶出曲线研究的基础上制定溶出度标准。

无论是新药还是仿制药申请,均应根据可接受的临床试验用样品、生物利用度和/或生物等效性试验用样品的溶出度结果,制定溶出度标准。

三、生物药剂学分类系统根据药物的溶解性和渗透性,推荐以下生物药剂学分类系统(BCS)(Amidon 1995):1类:高溶解性–高渗透性药物2类:低溶解性–高渗透性药物3类:高溶解性–低渗透性药物4类:低溶解性–低渗透性药物上述分类原则可作为制定体外溶出度质量标准的依据,也可用于预测能否建立良好的体内-体外相关性(IVIVC)。

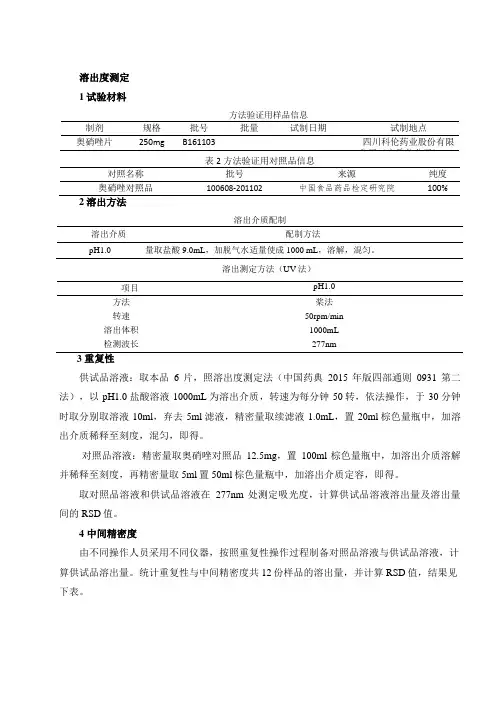

溶出度测定1试验材料方法验证用样品信息制剂规格批号批量试制日期试制地点奥硝唑片250mg B161103 四川科伦药业股份有限公司(安岳分公司)表2方法验证用对照品信息对照名称批号来源纯度奥硝唑对照品100608-201102中国食品药品检定研究院100% 2溶出方法溶出介质配制溶出介质配制方法pH1.0 量取盐酸9.0mL,加脱气水适量使成1000 mL,溶解,混匀。

溶出测定方法(UV法)项目pH1.0方法桨法转速50rpm/min溶出体积1000mL检测波长277nm3 重复性供试品溶液:取本品6片,照溶出度测定法(中国药典2015年版四部通则0931第二法),以pH1.0盐酸溶液1000mL为溶出介质,转速为每分钟50转,依法操作,于30分钟时取分别取溶液10ml,弃去5ml滤液,精密量取续滤液1.0mL,置20ml棕色量瓶中,加溶出介质稀释至刻度,混匀,即得。

对照品溶液:精密量取奥硝唑对照品12.5mg,置100ml棕色量瓶中,加溶出介质溶解并稀释至刻度,再精密量取5ml置50ml棕色量瓶中,加溶出介质定容,即得。

取对照品溶液和供试品溶液在277nm处测定吸光度,计算供试品溶液溶出量及溶出量间的RSD值。

4 中间精密度由不同操作人员采用不同仪器,按照重复性操作过程制备对照品溶液与供试品溶液,计算供试品溶出量。

统计重复性与中间精密度共12份样品的溶出量,并计算RSD值,结果见下表。

5方法耐用性在原溶出条件下,分别微调各种参数,考察溶出度试验结果,结果见下表:A:温度:37.5℃、36.5℃;B:介质体积:990mL、1010mL;C:转速:48转/分钟、52转/分钟。

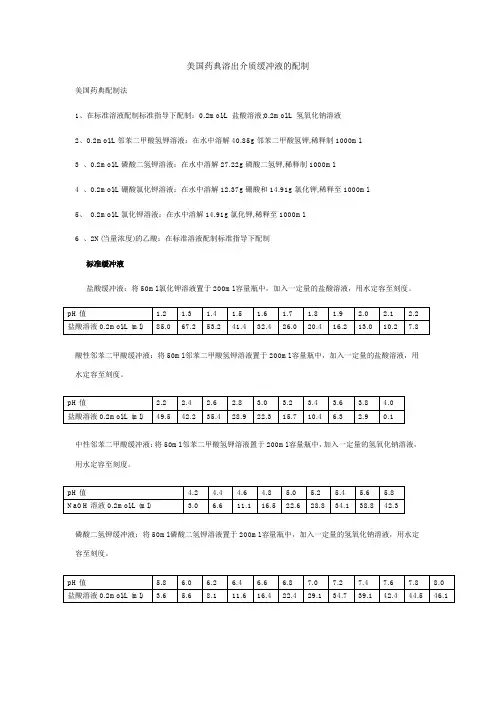

美国药典溶出介质缓冲液的配制

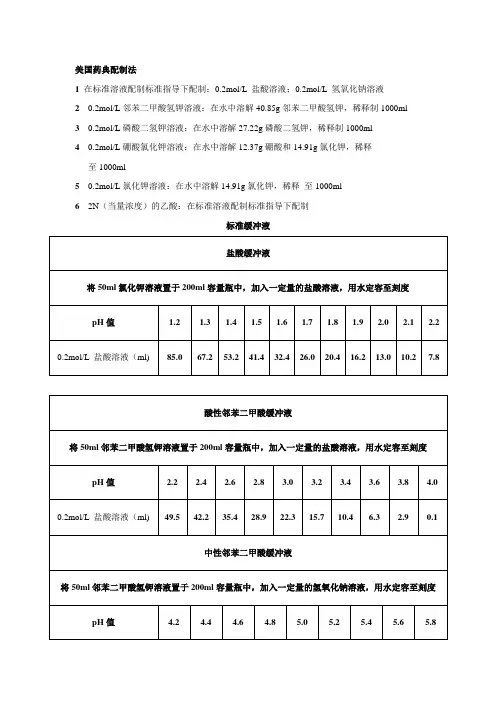

美国药典配制法

1、在标准溶液配制标准指导下配制:0.2mol/L 盐酸溶液;0.2mol/L 氢氧化钠溶液

2、0.2mol/L邻苯二甲酸氢钾溶液:在水中溶解40.85g邻苯二甲酸氢钾,稀释制1000ml

3 、0.2mol/L磷酸二氢钾溶液:在水中溶解27.22g磷酸二氢钾,稀释制1000ml

4 、0.2mol/L硼酸氯化钾溶液:在水中溶解12.37g硼酸和14.91g氯化钾,稀释至1000ml

5、0.2mol/L氯化钾溶液:在水中溶解14.91g氯化钾,稀释至1000ml

6 、2N(当量浓度)的乙酸:在标准溶液配制标准指导下配制

标准缓冲液

盐酸缓冲液:将50ml氯化钾溶液置于200ml容量瓶中,加入一定量的盐酸溶液,用水定容至刻度。

酸性邻苯二甲酸缓冲液:将50ml邻苯二甲酸氢钾溶液置于200ml容量瓶中,加入一定量的盐酸溶液,用水定容至刻度。

中性邻苯二甲酸缓冲液:将50ml邻苯二甲酸氢钾溶液置于200ml容量瓶中,加入一定量的氢氧化钠溶液,用水定容至刻度。

磷酸二氢钾缓冲液:将50ml磷酸二氢钾溶液置于200ml容量瓶中,加入一定量的氢氧化钠溶液,用水定容至刻度。

碱性硼酸缓冲液:将50ml硼酸氯化钾溶液置于200ml容量瓶中,加入一定量的氢氧化钠溶液,用水定容至刻度。

醋酸缓冲液:将规定量的三水乙酸纳置于1000ml容量瓶中,加入规定量的乙酸溶液,用水定容至刻度,混匀。

附件1普通口服固体制剂溶出度试验技术指导原则一、前言本指导原则适用于普通口服固体制剂,包括以下内容:(1)溶出度试验的一般要求;(2)根据生物药剂学特性建立溶出度标准的方法;(3)溶出曲线比较的统计学方法;(4)体内生物等效性试验豁免(即采用体外溶出度试验代替体内生物等效性试验)的一般考虑。

本指导原则还针对药品的处方工艺在批准后发生变更时,如何通过溶出度试验确认药品质量和疗效的一致性提出了建议。

附录对溶出度试验的方法学、仪器和操作条件进行了概述。

二、背景固体制剂口服给药后,药物的吸收取决于药物从制剂中的溶出或释放、药物在生理条件下的溶解以及在胃肠道的渗透。

由于药物的溶出和溶解对吸收具有重要影响,因此,体外溶出度试验有可能预测其体内行为。

基于上述考虑,建立普通口服固体制剂(如片剂和胶囊)体外溶出度试验方法,有下列作用:1.评价药品批间质量的一致性;2.指导新制剂的研发;3.在药品发生某些变更后(如处方、生产工艺、生产场所变更和生产工艺放大),确认药品质量和疗效的一致性。

在药品批准过程中确定溶出度标准时,应考虑到药物的溶解性、渗透性、溶出行为及药代动力学特性等因素,以保证药品批间质量的一致性、变更以及工艺放大前后药品质量的一致性。

对于新药申请,应提供关键临床试验和/或生物利用度试验用样品以及其他人体试验用样品的体外溶出度数据。

对于仿制药申请,应在溶出曲线研究的基础上制定溶出度标准。

无论是新药还是仿制药申请,均应根据可接受的临床试验用样品、生物利用度和/或生物等效性试验用样品的溶出度结果,制定溶出度标准。

三、生物药剂学分类系统根据药物的溶解性和渗透性,推荐以下生物药剂学分类系统(BCS)(Amidon 1995):1类:高溶解性–高渗透性药物2类:低溶解性–高渗透性药物3类:高溶解性–低渗透性药物4类:低溶解性–低渗透性药物上述分类原则可作为制定体外溶出度质量标准的依据,也可用于预测能否建立良好的体内-体外相关性(IVIVC)。

附件1普通口服固体制剂溶出度试验技术指导原则一、前言本指导原则适用于普通口服固体制剂,包括以下内容:(1)溶出度试验的一般要求;(2)根据生物药剂学特性建立溶出度标准的方法;(3)溶出曲线比较的统计学方法;(4)体内生物等效性试验豁免(即采用体外溶出度试验代替体内生物等效性试验)的一般考虑。

本指导原则还针对药品的处方工艺在批准后发生变更时,如何通过溶出度试验确认药品质量和疗效的一致性提出了建议。

附录对溶出度试验的方法学、仪器和操作条件进行了概述。

二、背景固体制剂口服给药后,药物的吸收取决于药物从制剂中的溶出或释放、药物在生理条件下的溶解以及在胃肠道的渗透。

由于药物的溶出和溶解对吸收具有重要影响,因此,体外溶出度试验有可能预测其体内行为。

基于上述考虑,建立普通口服固体制剂(如片剂和胶囊)体外溶出度试验方法,有下列作用:1.评价药品批间质量的一致性;2.指导新制剂的研发;3.在药品发生某些变更后(如处方、生产工艺、生产场所变更和生产工艺放大),确认药品质量和疗效的一致性。

在药品批准过程中确定溶出度标准时,应考虑到药物的溶解性、渗透性、溶出行为及药代动力学特性等因素,以保证药品批间质量的一致性、变更以及工艺放大前后药品质量的一致性。

对于新药申请,应提供关键临床试验和/或生物利用度试验用样品以及其他人体试验用样品的体外溶出度数据。

对于仿制药申请,应在溶出曲线研究的基础上制定溶出度标准。

无论是新药还是仿制药申请,均应根据可接受的临床试验用样品、生物利用度和/或生物等效性试验用样品的溶出度结果,制定溶出度标准。

三、生物药剂学分类系统根据药物的溶解性和渗透性,推荐以下生物药剂学分类系统(BCS)(Amidon 1995):1类:高溶解性–高渗透性药物2类:低溶解性–高渗透性药物3类:高溶解性–低渗透性药物4类:低溶解性–低渗透性药物上述分类原则可作为制定体外溶出度质量标准的依据,也可用于预测能否建立良好的体内-体外相关性(IVIVC)。

附件1普通口服固体制剂溶出度试验技术指导原则一、前言本指导原则适用于普通口服固体制剂,包括以下内容:(1)溶出度试验的一般要求;(2)根据生物药剂学特性建立溶出度标准的方法;(3)溶出曲线比较的统计学方法;(4)体内生物等效性试验豁免(即采用体外溶出度试验代替体内生物等效性试验)的一般考虑。

本指导原则还针对药品的处方工艺在批准后发生变更时,如何通过溶出度试验确认药品质量和疗效的一致性提出了建议。

附录对溶出度试验的方法学、仪器和操作条件进行了概述。

二、背景固体制剂口服给药后,药物的吸收取决于药物从制剂中的溶出或释放、药物在生理条件下的溶解以及在胃肠道的渗透。

由于药物的溶出和溶解对吸收具有重要影响,因此,体外溶出度试验有可能预测其体内行为。

基于上述考虑,建立普通口服固体制剂(如片剂和胶囊)体外溶出度试验方法,有下列作用:1.评价药品批间质量的一致性;2.指导新制剂的研发;3.在药品发生某些变更后(如处方、生产工艺、生产场所变更和生产工艺放大),确认药品质量和疗效的一致性。

在药品批准过程中确定溶出度标准时,应考虑到药物的溶解性、渗透性、溶出行为及药代动力学特性等因素,以保证药品批间质量的一致性、变更以及工艺放大前后药品质量的一致性。

对于新药申请,应提供关键临床试验和/或生物利用度试验用样品以及其他人体试验用样品的体外溶出度数据。

对于仿制药申请,应在溶出曲线研究的基础上制定溶出度标准。

无论是新药还是仿制药申请,均应根据可接受的临床试验用样品、生物利用度和/或生物等效性试验用样品的溶出度结果,制定溶出度标准。

三、生物药剂学分类系统根据药物的溶解性和渗透性,推荐以下生物药剂学分类系统(BCS)(Amidon 1995):1类:高溶解性–高渗透性药物2类:低溶解性–高渗透性药物3类:高溶解性–低渗透性药物4类:低溶解性–低渗透性药物上述分类原则可作为制定体外溶出度质量标准的依据,也可用于预测能否建立良好的体内-体外相关性(IVIVC)。

附件1普通口服固体制剂溶出度试验技术指导原则一、前言本指导原则适用于普通口服固体制剂,包括以下内容:(1)溶出度试验的一般要求;(2)根据生物药剂学特性建立溶出度标准的方法;(3)溶出曲线比较的统计学方法;(4)体内生物等效性试验豁免(即采用体外溶出度试验代替体内生物等效性试验)的一般考虑。

本指导原则还针对药品的处方工艺在批准后发生变更时,如何通过溶出度试验确认药品质量和疗效的一致性提出了建议。

附录对溶出度试验的方法学、仪器和操作条件进行了概述。

二、背景固体制剂口服给药后,药物的吸收取决于药物从制剂中的溶出或释放、药物在生理条件下的溶解以及在胃肠道的渗透。

由于药物的溶出和溶解对吸收具有重要影响,因此,体外溶出度试验有可能预测其体内行为。

基于上述考虑,建立普通口服固体制剂(如片剂和胶囊)体外溶出度试验方法,有下列作用:1.评价药品批间质量的一致性;2.指导新制剂的研发;3.在药品发生某些变更后(如处方、生产工艺、生产场所变更和生产工艺放大),确认药品质量和疗效的一致性。

在药品批准过程中确定溶出度标准时,应考虑到药物的溶解性、渗透性、溶出行为及药代动力学特性等因素,以保证药品批间质量的一致性、变更以及工艺放大前后药品质量的一致性。

对于新药申请,应提供关键临床试验和/或生物利用度试验用样品以及其他人体试验用样品的体外溶出度数据。

对于仿制药申请,应在溶出曲线研究的基础上制定溶出度标准。

无论是新药还是仿制药申请,均应根据可接受的临床试验用样品、生物利用度和/或生物等效性试验用样品的溶出度结果,制定溶出度标准。

三、生物药剂学分类系统根据药物的溶解性和渗透性,推荐以下生物药剂学分类系统(BCS)(Amidon 1995):1类:高溶解性–高渗透性药物2类:低溶解性–高渗透性药物3类:高溶解性–低渗透性药物4类:低溶解性–低渗透性药物上述分类原则可作为制定体外溶出度质量标准的依据,也可用于预测能否建立良好的体内-体外相关性(IVIVC)。

四种药物溶出度测定方法的比较研究溶出度(dissolution rate)系指活性药物从片剂、胶囊剂或颗粒剂等制剂在规定条件下溶出的速度和程度。

溶出度测定是区分固体制剂体外溶出速率的一种有效的手段。

2010年版《中国药典》二部收载的溶出度测定法有3种,包括第一法(篮法)、第二法(桨法)和第三法(小杯法)。

作为一些小剂量固体制剂溶出度测定法的第三法(小杯法)的选择,主要源于紫外-可见分光光度法本身检测灵敏度的限制,人为将第二法(桨法)的溶出介质体积由900mL(或1000mL)缩减为100~250mL,同时相应缩小搅拌桨(浆叶直径由74mm→45mm)而实现溶出度测定。

方法转换本身缺乏严谨的科学依据,也属无奈之举。

随着现代分析技术的发展,特别是高效液相色谱仪的普及,采用第二法(桨法)替代第三法(小杯法)不仅必要,而且可行。

光纤药物溶出度过程分析仪(FODT, Fiber-Optic Dissolutiom Test System)集溶出度试验与检测于一体,通过光纤将光源信号直接导入溶出杯中,根据药物的光谱学特性选择合适的探头,药物溶出过程中浓度的变化引起光学信号的实时改变,经软件系统处理后实现对药物溶出度的测定。

具有实时、在线、快速、准确和过程监测等特点,是药物溶出度测定法的发展方向和目标。

本课题采用高效液相色谱法替代紫外-可见分光光度法,对盐酸赛庚啶片、富马酸酮替芬片和马来酸氯苯那敏片的溶出度测定方法进行研究,探索了第三法(小杯法)转换为第二法(桨法)的可行性,客观评价3种市售药品的内在质量。

采用光纤药物溶出度过程分析仪,通过改变光程和检测波长等方法研究替硝唑片的溶出度实时、在线测定方法,并与药典方法的结果进行比较。

盐酸赛庚啶片溶出度测定采用第二法(桨法),以900mL0.1mol·L-1盐酸溶液为溶出介质,50r·min-1,限度为标示量的80%(30min);色谱条件:ZORBAX SB-C18(4.6mm×150mm,0.5μm),流动相为甲醇-0.1%磷酸溶液(每100mL加0.1g十二烷基磺酸钠)(75:25),流速1.0mL·min-1,柱温30℃,检测波长230nm。

附件1普通口服固体制剂溶出度试验技术指导原则一、前言本指导原则适用于普通口服固体制剂,包括以下内容:(1)溶出度试验的一般要求;(2)根据生物药剂学特性建立溶出度标准的方法;(3)溶出曲线比较的统计学方法;(4)体内生物等效性试验豁免(即采用体外溶出度试验代替体内生物等效性试验)的一般考虑。

本指导原则还针对药品的处方工艺在批准后发生变更时,如何通过溶出度试验确认药品质量和疗效的一致性提出了建议。

附录对溶出度试验的方法学、仪器和操作条件进行了概述。

二、背景固体制剂口服给药后,药物的吸收取决于药物从制剂中的溶出或释放、药物在生理条件下的溶解以及在胃肠道的渗透。

由于药物的溶出和溶解对吸收具有重要影响,因此,体外溶出度试验有可能预测其体内行为。

基于上述考虑,建立普通口服固体制剂(如片剂和胶囊)体外溶出度试验方法,有下列作用:1.评价药品批间质量的一致性;2.指导新制剂的研发;3.在药品发生某些变更后(如处方、生产工艺、生产场所变更和生产工艺放大),确认药品质量和疗效的一致性。

在药品批准过程中确定溶出度标准时,应考虑到药物的溶解性、渗透性、溶出行为及药代动力学特性等因素,以保证药品批间质量的一致性、变更以及工艺放大前后药品质量的一致性。

对于新药申请,应提供关键临床试验和/或生物利用度试验用样品以及其他人体试验用样品的体外溶出度数据。

对于仿制药申请,应在溶出曲线研究的基础上制定溶出度标准。

无论是新药还是仿制药申请,均应根据可接受的临床试验用样品、生物利用度和/或生物等效性试验用样品的溶出度结果,制定溶出度标准。

三、生物药剂学分类系统根据药物的溶解性和渗透性,推荐以下生物药剂学分类系统(BCS)(Amidon 1995):1类:高溶解性–高渗透性药物2类:低溶解性–高渗透性药物3类:高溶解性–低渗透性药物4类:低溶解性–低渗透性药物上述分类原则可作为制定体外溶出度质量标准的依据,也可用于预测能否建立良好的体内-体外相关性(IVIVC)。

药典规定溶出度的标准

药典规定了药物的质量标准,其中包括了溶出度的标准。

溶出度是指药物在特定条件下从药品中释放出来的速度和程度。

溶出度的标准对于药物的疗效和安全性至关重要。

下面将详细介绍药典对于溶出度的标准。

首先,药典规定了溶出度测试的条件,包括了使用的介质、温度、转速等。

这些条件的设定是为了模拟人体消化道中药物的释放情况,从而评估药物的溶出度。

其次,药典对于不同类型的药物制剂,制定了不同的溶出度标准。

例如,对于口服固体制剂,药典规定了在不同时间点的溶出度要求;而对于外用制剂,药典也有相应的标准。

这些标准的制定是基于药物的特性和药效学数据,旨在保证药物的疗效和安全性。

另外,药典还规定了溶出度测试的方法和仪器。

这些方法和仪器的选择对于溶出度测试的准确性和可比性至关重要。

药典对于溶出度测试的方法和仪器进行了详细的描述和规定,以确保测试结果的准确性和可靠性。

此外,药典还要求制药企业在生产过程中对药物的溶出度进行监控。

这包括了原料药的溶出度、中间体的溶出度以及最终制剂的溶出度。

通过对溶出度的监控,可以及时发现生产过程中的问题,并采取相应的措施,保证药物的质量符合标准。

总的来说,药典对于药物的溶出度制定了严格的标准和要求,这些标准和要求是基于药物的特性和药效学数据,旨在保证药物的疗效和安全性。

制药企业在生产过程中需要严格遵守药典的要求,对药物的溶出度进行监控,并确保药物的质量符合标准。

只有这样,才能保证患者使用药物时获得安全、有效的治疗效果。

药品溶出度检测标准药品溶出度检测标准是指在一定的条件下,药品在溶液中溶解的速度和程度的检测标准。

药品溶出度检测是药品质量控制的重要环节之一,对于药品的疗效和安全性具有重要的影响。

因此,药品溶出度检测标准的制定和执行对于保障药品质量和人民健康具有重要的意义。

药品溶出度检测标准的制定需要考虑以下几个方面的因素:1.药品的特性:药品的物理化学特性对于药品的溶出度有着重要的影响,例如药品的晶型、粒度、溶解度等因素都会影响药品的溶出度。

2.溶出介质的选择:不同的药品需要选择不同的溶出介质,例如一些药品需要在酸性介质中进行溶出度检测,而另一些药品则需要在中性或碱性介质中进行溶出度检测。

3.检测条件的控制:药品溶出度检测需要控制一定的条件,例如温度、pH值、搅拌速度等因素都需要在一定范围内控制,以保证检测结果的准确性和可重复性。

4.检测方法的选择:药品溶出度检测可以采用不同的方法,例如旋转篮法、流动池法、振荡法等,需要根据药品的特性和检测要求选择合适的方法。

药品溶出度检测标准的制定需要参考国家相关法规和标准,例如《药品注册管理办法》、《药品质量控制规范》等。

同时,还需要参考国际上相关的标准和方法,例如美国药典、欧洲药典等。

药品溶出度检测标准的执行需要严格按照制定的标准和方法进行,确保检测结果的准确性和可靠性。

同时,还需要建立完善的质量管理体系,对检测过程进行全面的监控和管理,确保检测结果的可追溯性和可重复性。

总之,药品溶出度检测标准的制定和执行对于保障药品质量和人民健康具有重要的意义。

在制定和执行药品溶出度检测标准的过程中,需要考虑药品的特性、溶出介质的选择、检测条件的控制和检测方法的选择等因素,严格按照相关法规和标准进行执行,建立完善的质量管理体系,确保检测结果的准确性和可靠性。