人教版历史必修二第2课

- 格式:ppt

- 大小:465.00 KB

- 文档页数:24

人教版高中历史必修二知识点归纳人教版高中历史必修二知识1第一单元古代中国经济的基本结构与特点(第一课)精耕细作的古代农业:1、从刀耕火种到铁犁牛耕的农业耕作方式的变革(1)原始农业:刀耕火种(火耕)(2)我国农业进入了“耜耕”或“石器锄耕”阶段的标志:松土工具耒耜的出现和普遍使用。

(3)商周时期,出现青铜农具。

春秋时期,小件铁农具问世。

牛耕是我国农用动力上的一次革命。

战国时,牛耕初步推广。

此后,铁犁牛耕逐步成为中国传统农业的主要耕作方式。

2、我国古代农业经济的特点:(1)小农经济以家庭为生产、生活单位,农业和家庭手工业相结合,生产主要是为满足自家基本生活的需要和交纳赋税,是一种自己自足的自然经济,小农经济精耕细作,是中国封建社会农业生产的基本模式。

(2)中国封建经济中占据主导地位的是:自给自足的自然经济。

(3)中国封建社会发展缓慢和长期延续的重要原因:自然经济的牢固存在。

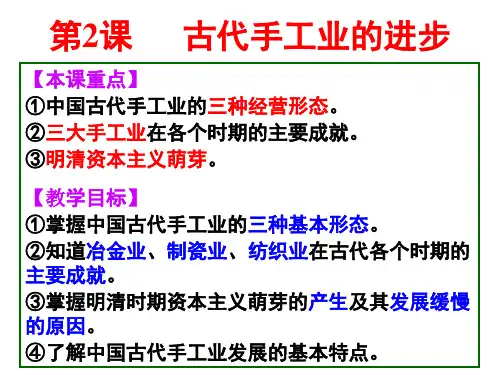

(第二课)领先世界的古代手工业●了解古代中国在冶金术、制瓷业、丝织业等手工业部门取得的主要成就1.商朝的司母戊鼎世界稀有。

2.东汉杜诗发明水排,用水利鼓风冶铁。

3.魏晋南北朝发明灌钢法4.唐代制瓷形成南青北白两大系统。

5.宋代江西的景德镇,到元代发展为全国制瓷中心,明清时是全国的瓷都。

6.明朝在青花瓷的基础上,烧制出彩瓷;清代还发明了珐琅彩。

7.明清时苏州、杭州是著名的丝织业中心,使用花楼机机构复杂精密。

(第三课)古代商业的发展1、了解“市”的形成和发展(1)西汉:每个城市都设专供贸易的“市”与住宅区严格分开,长安城东西有市。

设官员管理(市长或市令),按时开市闭市。

(2)隋唐:长安城有市和坊,市与坊用围墙隔开,白天定时开市闭市。

(3)宋朝:市与坊的界限逐渐打破,店铺随处可设,且早晚都可经营2、知道主要的商业城市和著名的商帮:(4)西汉:长安、洛阳、邯郸、临淄、宛、成都著名商业中心(5)隋唐黄河流域长安、洛阳;长江流域扬州、益州,成为繁华的商业城市;广州重要的外贸港口,政府设市舶使。

第2课古代手工业的进步一、单项选择题1.在一次讨论课上,小朱和小骆两位同学在对我国古代经济问题的认识上产生了很大的分歧,分歧的焦点是中国最精美的手工业产品的来源。

你认为它应来自于() A.家庭手工业B.民营手工业C.私营手工业D.官营手工业2.中国古代官营手工业代表生产技艺的最高水平的主要原因是()A.统治者的重视B.工匠积极性高C.中央集权的作用D.市场需求3.下列各项最能代表东汉冶铁技术进步的是()A.煤成为冶铁的燃料B.水力鼓风冶铁C.低温炼钢技术D.发明灌钢法4.“如何织纨素,自著蓝缕衣”、“舞罢复裁新,岂思劳者苦”。

对比两句诗,说明() A.丝织业不够发达,产量较少B.当时的丝织品主要供上层社会消费C.丝织品主要用于出口D.丝织品为织者自己使用5.1980年,湖南马王堆西汉古墓中出土了绘有“嫦娥奔月”内容的帛画,由此可以看出()A.丝织品是当时百姓的主要衣料B.汉代棉纺织水平达到了很高水平C.汉代的绘画水平已经相当高超D.受佛教绘画的影响6.2010年11月11日,在英国伦敦一家拍卖行中,一个粉彩镂空瓷瓶以5 160万英镑(约5.5亿人民币) 的天价成交,创下中国艺术品在全球拍卖的最高价格。

该瓷瓶的制造年代最有可能在()A.汉朝B.唐朝C.宋朝D.清朝7.“吸引我的是它的绚丽,它来自一个新的天地,从未见过如此优美的艺术。

多么诱人,精致脱俗,来自中华,它的故土(景德镇)。

”这是18世纪初期法国流传的一首诗歌,它盛赞的是中国的()A.瓷器B.丝绸C.铁器D.青铜器8.明代烧制了大量带有阿拉伯文和梵文装饰图案的瓷器,清代专门烧制西餐用具和鱼缸,这主要是因为()A.很多人开始喜欢外国文化和西方的生活方式B.适应国外客户的需要C.外来文化影响的结果D.王室和贵族奢侈生活的需要9.下列明清时期的经济现象中,符合当时世界历史潮流的是()A.农耕经济领先世界B.制瓷等手工业技术有很大进步C.苏州丝织业“小户”、“听大户呼织”、“计日受值”D.严格限制商人活动10.(2012年广东茂名一模文综)唐代诗人王维在《丁寓田家有赠》一诗中写道:“晨鸡呜邻里,群动从所务。

高中历史人教版必修二知识点第1课发达的古代农业知识点一、早期农业生产的出现1、起源中国是世界农业起源地之一,农业起源最早可追溯到距今一万年左右。

距今七八千年时,中国原始农业已相当发达。

(马上点标题下“高中历史”关注可获得更多知识干货,每天更新哟!)2、表现河姆渡氏族公社遗址发现稻谷神农氏被尊奉为中国农业的始祖3、地位中国是世界上最早培植水稻和粟的国家。

4、概况(1)原始农业主要生产工具:石刀石斧石犁耒耜主要耕作方法:刀耕火种作物种类:水稻和粟生活方式:为了寻找肥沃的土地,人们不得不经常迁徙。

(2)商周农业主要生产工具:出现了青铜农具,但在农业生产中很少使用。

木制的耒耜和石锄、石犁,仍是人们进行农业生产的重要工具。

耕作技术:开沟排水,除草培土,沤制肥料,治虫灭害作物种类:农作物种类更加丰富,有粟、稻、黍、稷、麦、桑、麻等,后世的主要农作物多已具备。

生活方式:人们的生活从频繁迁徙开始走向定居。

5、农业发展特点独立发展,自成体系,奠定了中国古代农业社会的基础。

二、精耕细作的传统农业1、铁犁牛耕的发展(1)春秋战国时期:人们开始使用铁农具和牛耕并将其逐渐推广。

(2)汉朝:西汉赵过推广的耦犁,要用两头牛牵引,三个人驾驭。

后来又出现犁壁,使铁犁可以朝着同一个方向翻土。

使用耦犁的牛耕方法,到东汉时已推广到珠江流域。

汉朝以后,铁犁牛耕成为我国传统农业的主要耕作方式。

(3)隋唐:江东地区出现曲辕犁。

这种犁安装了犁评,可以调节犁耕的深浅,既简便.又轻巧,能适应各种土壤和不同田块的耕作要求。

2、耕作技术的不断进步(1)耕作方法:①垄作法(春秋战国)②代田法(西汉)(2)耕作技术:①西汉发明播种用的耧车②魏晋南北朝采用耕耙耱技术(北方旱地)和耕耙技术(南方水田)(3)耕作制度:①两汉的耕作制度是以一年一熟为主。

②宋朝以后,江南逐渐形成了稳定的稻麦轮作的一年两熟制,有些地方形成一年三熟制。

(3)水利灌溉的发展:①水利工程:都江堰(战国时期);漕渠、白渠、龙首渠(汉朝)②灌溉工具:翻车(曹魏时期)、筒车(唐朝)、水力高转筒车(宋朝)、风力水车(明清)三、男耕女织的小农经济1、商周时期的土地国有制和集体劳动:分封制与井田制2、小农经济的形成条件(1)生产力:春秋战国时期,铁农具的出现和牛耕的逐渐推广,提高了社会生产力(2)生产关系:随着封建土地私有制的确立,如鲁国的初税亩、商鞅变法等2、小农经济的主要特点(1)生产方式:以一家一户为单位,男耕女织(以家庭为生产、生活的基本单位;农业与家庭手工业相结合)(2)生产目的:主要满足自家的基本生活需要和交纳赋税(自给自足的自然经济)3、小农经济下的农民(1)拥有一定的土地、农具或耕畜等生产资料,具有生产积极性。

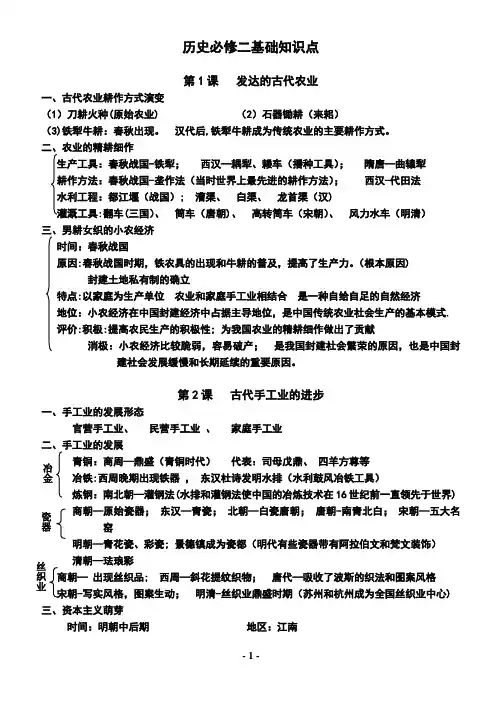

历史必修二基础知识点第1课 发达的古代农业一、古代农业耕作方式演变(1)刀耕火种(原始农业) (2)石器锄耕(耒耜)(3)铁犁牛耕:春秋出现。

汉代后,铁犁牛耕成为传统农业的主要耕作方式。

二、农业的精耕细作 生产工具:春秋战国-铁犁; 西汉—耦犁、耧车(播种工具); 隋唐—曲辕犁耕作方法:春秋战国-垄作法(当时世界上最先进的耕作方法); 西汉-代田法水利工程:都江堰(战国); 漕渠、 白渠、 龙首渠(汉)灌溉工具:翻车(三国)、 筒车(唐朝)、 高转筒车(宋朝)、 风力水车(明清)三、男耕女织的小农经济时间:春秋战国原因:春秋战国时期,铁农具的出现和牛耕的普及,提高了生产力。

(根本原因)封建土地私有制的确立特点:以家庭为生产单位 农业和家庭手工业相结合 是一种自给自足的自然经济地位:小农经济在中国封建经济中占据主导地位,是中国传统农业社会生产的基本模式.评价:积极:提高农民生产的积极性; 为我国农业的精耕细作做出了贡献消极:小农经济比较脆弱,容易破产; 是我国封建社会繁荣的原因,也是中国封建社会发展缓慢和长期延续的重要原因。

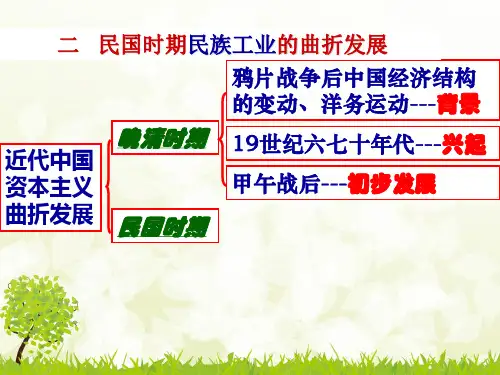

第2课 古代手工业的进步一、手工业的发展形态官营手工业、 民营手工业 、 家庭手工业二、手工业的发展青铜:商周—鼎盛(青铜时代) 代表:司母戊鼎、 四羊方尊等 冶铁:西周晚期出现铁器 , 东汉杜诗发明水排(水利鼓风冶铁工具) 炼钢:南北朝—灌钢法(水排和灌钢法使中国的冶炼技术在16世纪前一直领先于世界) 商朝—原始瓷器; 东汉—青瓷; 北朝—白瓷唐朝; 唐朝-南青北白; 宋朝—五大名窑明朝—青花瓷、彩瓷; 景德镇成为瓷都(明代有些瓷器带有阿拉伯文和梵文装饰)清朝—珐琅彩 商朝— 出现丝织品; 西周—斜花提纹织物; 唐代—吸收了波斯的织法和图案风格 宋朝-写实风格,图案生动; 明清-丝织业鼎盛时期(苏州和杭州成为全国丝织业中心)三、资本主义萌芽时间:明朝中后期 地区:江南冶金瓷器 丝织业原因:社会生产力和商品经济的发展含义:一些手工业部分出现资本主义性质的生产关系 (雇佣与被雇佣)标志:“机户出资,机工出力” 这种带有雇佣与被雇佣关系的手工工场的出现.发展缓慢的原因:封建制度的束缚(根本原因)、 重农抑商、 闭关锁国第3课 古代商业的发展一、古代国内商业的发展“商人”:商朝人善于经商,所以后人把善于经商的人称为商人。

人教版高中历史必修二目录第一单元古代中国经济的基本结构与特点第1课发达的古代农业一、早期农业生产的出现二、精耕细作的传统农业三、男耕女织的小农经济第2课古代手工业的进步一、素称发达的官营手工业二、艰难经营的民间手工业三、中国古代手工业享誉世界第3课古代商业的发展一、重农抑商下的古代商业二、市的变迁和城市的发展三、官府控制下的对外贸易第4课古代的经济政策一、土地制度的演变二、“重农抑商”三、“海禁”与“闭关锁国”第二单元资本主义世界市场的形成和发展第5课开辟新航路一、东方的诱惑二、新航路的开辟三、走向会合的世界第6课殖民扩张与世界市场的拓展一、“海上马车夫”二、“日不落帝国”三、世界市场的拓展第7课第一次工业革命一、从珍妮机到蒸汽机二、从工场到工厂三、世界市场的基本形成第8课第二次工业革命一、人类迈入“电气时代”二、垄断组织的出现三、世界市场的发展第三单元近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展第9课近代中国经济结构的变动一、自然经济的逐渐解体二、洋务运动三、中国民族资本主义的产生第10课中国民族资本主义的曲折发展一、民族资本主义的初步发展二、短暂的春天三、曲折的发展第四单元中国特色社会主义建设的道路第11课经济建设的发展和曲折一、社会主义建设的起步二、探索与失误三、国民经济的劫难第12课从计划经济到市场经济一、伟大的历史转折二、经济体制改革三、社会主义市场经济体制的建立第13课对外开放格局的初步形成一、经济特区的创办二、沿海经济开放区的开辟三、浦东的开发和开放第五单元中国近代社会生活的变迁第14课物质生活与习俗的变迁一、动荡中变化的近代社会生活二、新中国社会生活新风尚第15课交通工具和通讯工具的进步一、铁路与公路二、水运与航空三、通讯工具的变迁第16课大众传媒的变迁一、报刊业走向繁荣二、影视事业的发展三、互联网的兴起探究活动课中国民生百年变迁(20世纪初~21世纪)──历史展览第六单元世界资本主义经济政策的调整第17课空前严重的资本主义世界经济危机一、虚假“繁荣”的幻灭二、危机席卷资本主义世界三、“自由放任”政策的失败第18课罗斯福新政一、临危受命二、实施“新政”三、摆脱危机困境第19课战后资本主义的新变化一、国家垄断资本主义的发展二、建立“福利国家”三、第三产业的兴起和“新经济”的出现第七单元苏联的社会主义建设第20课从“战时共产主义”到“斯大林模式”一、“战时共产主义”政策二、新经济政策三、“斯大林模式”第21课二战后的苏联经济改革一、赫鲁晓夫改革二、勃列日涅夫改革三、戈尔巴乔夫改革第八单元世界经济的全球化趋势第22课战后资本主义世界经济体系的形成一、布雷顿森林会议二、世界货币体系的建立三、战后资本主义世界经济体系的形成第23课世界经济的区域集团化一、欧洲联盟二、北美自由贸易区三、亚太经济合作组织第24课世界经济的全球化趋势一、经济向全球化发展二、世界贸易组织的建立。

历史必修二基础知识点第1课 发达的古代农业一、古代农业耕作方式演变(1)刀耕火种(原始农业) (2)石器锄耕(耒耜)(3)铁犁牛耕:春秋出现。

汉代后,铁犁牛耕成为传统农业的主要耕作方式。

二、农业的精耕细作 生产工具:春秋战国—铁犁; 西汉—耦犁、耧车(播种工具); 隋唐—曲辕犁耕作方法:春秋战国—垄作法(当时世界上最先进的耕作方法); 西汉—代田法水利工程:都江堰(战国); 漕渠、 白渠、 龙首渠(汉)灌溉工具:翻车(三国)、 筒车(唐朝)、 高转筒车(宋朝)、 风力水车(明清)三、男耕女织的小农经济时间:春秋战国原因:春秋战国时期,铁农具的出现和牛耕的普及,提高了生产力。

(根本原因)封建土地私有制的确立特点:以家庭为生产单位 农业和家庭手工业相结合 是一种自给自足的自然经济地位:小农经济在中国封建经济中占据主导地位,是中国传统农业社会生产的基本模式。

评价:积极:提高农民生产的积极性; 为我国农业的精耕细作做出了贡献消极:小农经济比较脆弱,容易破产; 是我国封建社会繁荣的原因,也是中国封建社会发展缓慢和长期延续的重要原因。

第2课 古代手工业的进步一、手工业的发展形态官营手工业、 民营手工业 、 家庭手工业二、手工业的发展青铜:商周—鼎盛(青铜时代) 代表:司母戊鼎、 四羊方尊等 冶铁:西周晚期出现铁器 , 东汉杜诗发明水排(水利鼓风冶铁工具)炼钢:南北朝—灌钢法(水排和灌钢法使中国的冶炼技术在16世纪前一直领先于世界)商朝—原始瓷器; 东汉—青瓷; 北朝—白瓷唐朝; 唐朝—南青北白; 宋朝—五大名窑 明朝—青花瓷、彩瓷; 景德镇成为瓷都(明代有些瓷器带有阿拉伯文和梵文装饰)清朝—珐琅彩 商朝— 出现丝织品; 西周—斜花提纹织物; 唐代—吸收了波斯的织法和图案风格 宋朝—写实风格,图案生动; 明清—丝织业鼎盛时期(苏州和杭州成为全国丝织业中心) 三、资本主义萌芽时间:明朝中后期 地区:江南原因:社会生产力和商品经济的发展冶金 瓷器 丝织业含义:一些手工业部分出现资本主义性质的生产关系 (雇佣与被雇佣)标志:“机户出资,机工出力” 这种带有雇佣与被雇佣关系的手工工场的出现。

教材章节:专题三中国社会主义建设道路的探索第2课伟大的历史性转折教材版本:人民出版社高中历史必修二《伟大的历史性转折》教学设计一、教学立意本课内容出自现行《普通高中课程标准实验教科书·历史》(人民出版社)必修二第2课《伟大的历史性转折》。

本单元是中国特色社会主义建设道路的探索与完善,我们使用的人民版教科书将这段历史分解为“社会主义建设在探索中曲折发展”、“伟大的历史性转折”“走向社会主义现代化建设新阶段”三个部分。

改革开放使我国综合国力和国际地位大大提高,人民生活发生了翻天覆地的变化,为社会主义现代化建设作出了重要贡献,也是我国长期坚持的一项基本国策,所以本课的地位非常重要。

同时改革开放这一节是连接中国经济从“左”倾到找到正确道路的一条线,也是连接中国经济与世界经济的一条线,更是我们今天发展经济的一条主线。

这段历史距离现在很近,而本课教授的高一年级学生,出生于20世纪末,他们享受到了改革开放的成果,并且对改革开放前的生活状况也有所耳闻。

同时年龄段的学生心理发展具有一定的成熟性,对事物想自己做出判断,不再仅仅局限于书本知识,他们想通过独立的思考甚至是亲自体验来佐证历史,这种探究的需求和独立的意识就能够为感知历史、追求真理的实践创造条件。

二、分析教学目标、1、知识与能力(1)了解中共十一届三中全会是新中国历史上具有深远意义的伟大转折,认识这次全会对于建设中国特色社会主义新道路的开创意义。

(2)知道中国的改革首先是从农村开始的,了解家庭联产承包责任制的主要内容以及其作用。

(3)了解中国城市经济体制的改革特别是国有企业改革的主要内容及其作用。

(4)了解我国创办经济特区的史实,分析我国对外开放格局初步形成的特点。

2、过程与方法(1)利用历史图片、文字、示意图等,引导学生从多种形式的材料中获取有效信息,做到论从史出;(2)运用上网查询资料,课堂组织讨论等方式,加深对教材内容的理解,培养学生观察、思考、探究问题的能力。