三晋文化·绪论·古代山西的地理环境

- 格式:docx

- 大小:24.12 KB

- 文档页数:6

九年级历史必背知识点山西山西是中国的一个省份,也是一个历史悠久、文化底蕴深厚的地方。

在九年级历史中,我们需要掌握一些与山西相关的必背知识点。

本文将为大家介绍山西的地理位置、历史沿革、名胜古迹以及山西在我国历史中的重要地位。

以下是详细内容:一、山西的地理位置山西位于中国的中部,地处华北平原以及黄河两岸。

东邻河北省,南接河南省,西邻陕西省,北接内蒙古自治区。

山西地势东高西低,呈东西走向,连绵的太行山和黄土高原构成了其地形格局。

山西因其地理位置的特殊性,被誉为中国的“煤海”。

二、山西的历史沿革山西是中国历史文化名省之一,拥有悠久的历史。

早在新石器时代晚期,山西地区就有人类活动的痕迹。

山西作为古代中原文明的发祥地之一,曾经是中原文明与北方民族交融的重要地区。

山西历史上的里耶村文化、窑洼文化等,都是中国文明的重要组成部分。

在春秋战国时期,山西地区被晋国统治,并取名为晋国之名,后来演变为山西。

三、山西的名胜古迹山西拥有众多的名胜古迹,其中最具代表性的有平遥古城、云岗石窟、五台山、壶口瀑布等。

平遥古城是中国保存最完整、最具代表性的古城之一,被列为世界文化遗产。

云岗石窟是中国北方规模最大、保存最完整的石窟之一,被誉为中国北方的“龙门石窟”。

五台山素有“大佛之国”之称,是中国佛教圣地之一,拥有众多的寺庙和佛像。

壶口瀑布位于黄河中游,是世界闻名的大瀑布之一,雄伟壮观,是摄影爱好者和旅游者的天堂。

四、山西在我国历史中的地位山西在我国历史上的地位举足轻重。

早在商、周时期,山西地区就是政治、经济和文化的中心之一。

山西是我国古代著名的农耕文化发祥地之一,种植业发达,人民生活殷实。

山西还是中国古代政治中心之一,大型的封建封地晋国就在山西建立。

在中国历史上,山西还扮演了重要的角色,比如北方三晋的崛起与兴衰,以及中国共产党的“红色摇篮”之一。

抗日战争时期,山西成为中国人民抗击侵略的主要战场之一,具有重要的军事意义。

总结:山西作为中国的一个省份,具有独特的地理位置和丰富的历史文化。

山西省的自然人文特征山西省位于中国的中部地区,拥有悠久的历史和丰富的自然人文特征。

以下是对山西省自然人文特征的一些描述:自然特征:1.地理位置:山西省位于中国的华北地区,东临山东省,南接河南省,西连陕西省,北界内蒙古自治区。

地理位置使得山西省拥有丰富的自然资源和独特的地貌景观。

2.地势地貌:山西省地势复杂多样,地形由高原、山地和盆地构成。

其中太行山、吕梁山、五台山等山脉交错分布,地势起伏,给山西省带来了壮丽的山水风光。

3.气候条件:山西省气候属于温带大陆性季风气候,年平均气温较低,夏季短而炎热,冬季长而寒冷,昼夜温差大。

这种气候条件适宜农作物种植,尤其是小麦、玉米等粮食作物生长良好。

人文特征:1.历史文化:山西省拥有悠久的历史文化传统,是中国历史上的重要文化发源地之一、山西省是中国封建王朝的发源地之一,历史上曾先后建立了多个著名的王朝,如晋、北齐、北魏等。

这些历史文化遗迹留下了许多名胜古迹,如平遥古城、雁门关、大同云冈石窟等,反映了山西省悠久的历史和独特的文化氛围。

2.文化传统:山西省有丰富多样的传统文化,包括山西梆子、山西豫剧等各种戏曲表演形式。

同时,山西省还以运城杂技、晋剧等非物质文化遗产而闻名于世。

这些传统文化形式体现了山西人民的智慧和创造力,是中国文化宝库中的重要一环。

3.风俗习惯:山西人民有着淳朴而热情好客的传统。

在山西省的农村地区,人们还保留着许多传统的习俗,如过年放烟花、结婚喜宴等。

这些风俗习惯保留了山西省人民的传统价值观和生活方式,展示了传统华北地区的独特风情。

4.美食特色:山西省有丰富的食物文化。

山西面食以刀削面、饸饹、软炸灌汤包等为代表,以面食的制作工艺和口味独特而闻名。

另外,山西还有著名的平遥牛肉、榆次大馒头、大同烧饼等特色美食,吸引了许多游客前来品尝。

综上所述,山西省拥有丰富多样的自然人文特征。

其地理位置和地貌给予了山西省壮丽的山水景色,而历史文化和传统习俗则构筑了山西省独特的人文氛围。

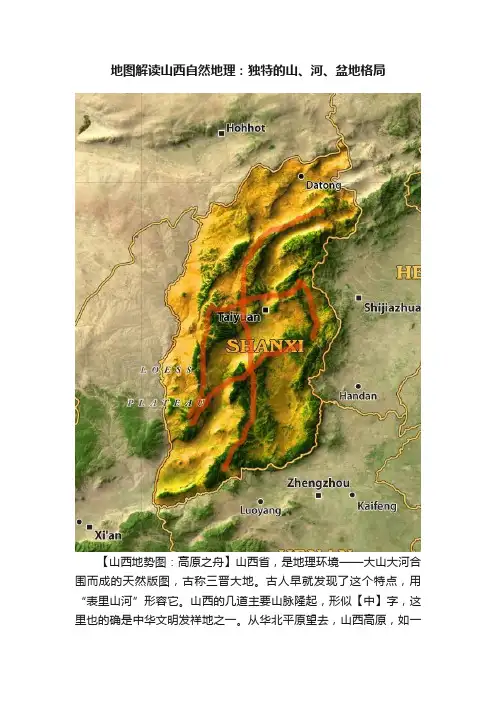

地图解读山西自然地理:独特的山、河、盆地格局【山西地势图:高原之舟】山西省,是地理环境——大山大河合围而成的天然版图,古称三晋大地。

古人早就发现了这个特点,用“表里山河”形容它。

山西的几道主要山脉隆起,形似【中】字,这里也的确是中华文明发祥地之一。

从华北平原望去,山西高原,如一艘天然的高原之舟,堪称一艘天然的陆地航母。

【表里山河】关于“表里山河”唐宋八大家之一,大文豪柳宗元先生,山西人在《晋问》中进行了解读:“晋之山河,表里而险固。

”翻译成白话就是,山西大地,里里外外都是大山大河,险要的地形,固若金汤。

大山与大河,把山西版图围起来,基本上沿着省界纵横分布。

【山西地貌格局:两侧是高原高山,中央是狭长走廊】山西这样一座航母,虽然如铜墙铁壁,但并非完全封闭,它是一个有机体,四面虽然皆是屏障,但都留出了出口。

这些出口,凝结着人类的智慧,更多来自上天的赐予。

西南、东北各有一道大门,中间为走廊。

也就是说,山西这座巨大的城池,这艘巨大的航母,既坚如磐石、又对外联通。

【山西的主要山系:左吕梁、右太行、中太岳,南中条-王屋】《人说山西好风光》有一句歌词:左手一指太行山,右手一指是吕梁。

它精妙道出了山西地形的两大山脉。

这两列大山是山西的骨架。

此外,中间偏东还有一道太岳山脉,南部则有中条山、王屋山(有时也被认为是太行山的支脉)。

山西总体上属于黄土高原的一部分,但内部地形复杂多样,有山地、丘陵、高原、盆地、台地等,其中山地、丘陵占80%,高原、盆地、台地占20%。

【山西的主要水系:左黄河流域、右海河流域】黄河在西、南两侧,环绕山西,构成了省界的一部分。

以吕梁、太岳为分水岭,山西境内水系分成两大流域。

山西境内第一大水系汾河为黄河第二大支流,山西第二大水系沁河,也是黄河一级支流;桑干河、滹沱河、浊漳河,为海河主要支流,从山西发源,切穿太行山进入华北平原。

【山西的河谷、盆地】吕梁、太行两句之前。

《人说山西好风光》的歌词是:地肥水美五谷香。

高考历史山西知识点山西地处我国北方,在历史上一直扮演着重要的角色。

山西不仅有悠久的历史文化,还涌现出许多杰出的历史人物和重要的历史事件。

本文将为您介绍一些高考历史中关于山西的知识点。

一、山西的地理位置和自然环境山西位于我国华北地区,北起绥德,南至灵丘,东临东平,西至岚县。

它东临河北,南靠河南,西接陕西,北界内蒙古。

山西地处黄河流域,地势西高东低,多山丘、河谷和平原,自然条件十分优越。

二、山西的历史沿革山西作为中国历史文化发源地之一,有着丰厚的历史底蕴。

远古时期,山西境内就有较为先进的文明活动。

在夏商周时期,山西地区先后出现了夏、商、周三大古代文明中心。

周代末年,山西逐渐形成了晋国并独立于中原。

此后,山西先后成为战国时期的赵国、秦国,以及汉、唐等朝代的重要地区。

三、山西的历史名人1. 孔子:孔子(公元前551年-公元前479年),名丘,字仲尼,曲阜人。

他是中国古代著名的思想家、教育家和儒家学派创始人,被尊为“圣人”。

孔子的思想对中国乃至整个东亚地区的文化产生了深远的影响。

2. 李白:李白(公元701年-公元762年),字太白,号青莲居士,山西运城人。

李白是唐代最伟大的浪漫主义诗人之一,被誉为“诗仙”。

他的诗作情景丰富,表达了对自然和人生的热爱与向往。

3. 桓魋:桓魋(公元847年-公元893年),字光汉,唐朝末年山西定襄县(今属忻州市)人。

他是五代十国时期后梁的开国皇帝,建立了梁朝,被追封为梁太祖。

他以残暴和野心著称,但也在政治、对外战争、农田开垦等方面做出了一定贡献。

四、山西的历史事件1. 晋灭赵:公元前262年,晋国灭赵国,统一了山西地区。

这一事件标志着山西地区的统一和晋国的崛起,为后来的历史进程打下了基础。

2. 晋楚之争:晋楚之争是公元前632年至公元前580年之间山西地区发生的一场战争。

晋国与楚国因争夺山西地区的控制权而发生冲突,最终晋国获得了胜利。

3. 岳飞抗金:岳飞是北宋时期的一位著名将领,他在山西境内进行抗金斗争,为保卫中原地区作出了重大贡献。

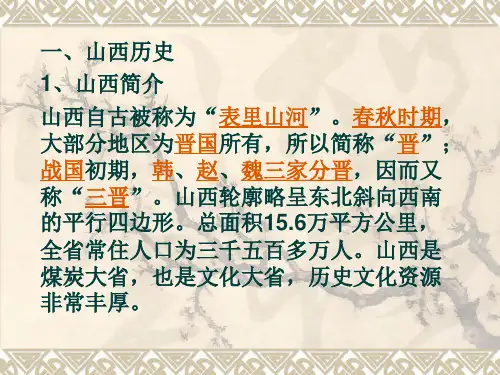

三晋文化(山西地区文化,因该地在春秋时是晋国的所在地,到战国时则分成韩、赵、魏三国,故称称为三晋)华夏文化中山西地区的文化。

因该地在春秋时是晋国的所在地,到战国时则分成韩、赵、魏三国,故称称为三晋。

当时的晋或三晋疆域都远超过山西。

后世所用的晋或三晋则指山西省。

简介战国时分成韩、赵、魏三国,故称之为三晋。

当时的晋或三晋疆域都远超过山西。

后世所用的晋或三晋则指山西省。

西侯度文化,经匼河文化、丁村文化、许家窑文化、崎峪文化,直到14000多年前的下丁川文化,成为中国旧石器时期原始文化发展的完整序列。

晋是黄河流域文化的中心,华夏文明的重要发祥地。

民族融合带来佛教在三晋的发展,它为山西留下云冈石窟与五台寺庙群,成为佛教建筑、石刻、雕塑上的艺术宝库。

山西的戏曲历史悠久,宋金的社戏、元的杂剧,明清梆子都是主要剧种,影响深远。

另外山西的醋、黄土窑洞、民间剪纸亦都表现了三晋文化的特色。

据历史研究认为,“尧治平阳、舜治蒲坂、禹治安邑”的三都都在晋南。

因此,可以说晋是黄河流域文化的中心,华夏文明的重要发祥地。

[1]西周时,为“封建亲戚,以藩屏周”,封叔虞于唐,因国都在晋水旁,改国名为晋。

晋在周东迁、辅平王,“尊王攘夷”,争霸中原中对周王室继续存在和中原文化的发展起了重要作用。

由于地近戎狄,民族杂居,赵的胡服射骑代表中原文化对少数民族的吸收与两种文化的融合。

由于晋开国时注意“启以夏政、疆以戎索”,促进法家的兴起。

李悝、申不害和韩非都是代表人物,对当时变法、治世、富国强兵起了重要作用。

秦统一后,封建王朝的国都西安、洛阳、开封恰好都在山西南部的外缘。

山西由于山河绕其外、高原河谷居其内,成为“表里山河、称为完固”的地理形势,既可以成为王朝的重要藩屏,又可以成为乱世割据的强藩。

因地近边塞、民族杂处,亦是民族融合的熔炉。

例如北魏拓跋氏即于北部崛起,经过各族融合南下,不但促进政治上重新统一,又给华夏文化带来新的刺激。

正是这种民族融合带来佛教在三晋的发展,在经济上,山西农业发达,加上盐池、炼铁,经济十分繁荣,加上当时形势,山西成为明初时移民外迁基地与明、清两代起重要商业作用的山西帮的起源地。

2021年导游资格考试《地方导游基础知识》知识点:山西省概况山西省地处黄河中游地带,是中华民族的主要发祥地之一。

因地处太行山以西,故名山西。

春秋战国时期属晋国地,故简称“晋”。

战国初期,韩、赵、魏三分晋国,因而又称“三晋”。

省会太原。

【地理环境】山西省位于黄土高原的东部,华北大平原的西侧。

全省面积15.6万多平方千米。

省界轮廓略呈由东北斜向西南的平行四边形,东有太行山作天然屏障,与河北省为邻,西、南以黄河为襟带与河南、陕西两省隔河相望,北跨内长城与内蒙古自治区毗邻,自古有“表里山河”之誉。

山西地貌整体上是一处被黄土广泛覆盖的山地型高原,通称“山西高原”。

境内起伏不平,有平原、丘陵和山地等多种地貌。

全省大部分地区海拔在1000米以上,地表破碎,地形复杂,起伏悬殊,与其东侧海拔不足100米的华北大平原形成明显对照,呈强烈的隆起态势。

全省最高点为五台山北台顶叶斗峰,海拔3061米,也是华北地区最高点,被称为“华北屋脊”;最低点在垣曲县西阳河入黄河处,海拔仅180米。

山西省的山地面积占其总面积的80%以上,东部和东南部为中低山盘结,由北往南主要有恒山、五台山、系舟山、太行山、太岳山(又名霍山)和中条山等;西侧自北向南分布有采凉山、洪涛山、管涔山、吕梁山、云中山、关帝山等一系列山地。

山西省的大部分山系呈东北一西南走向,而且许多山系中山峰的高度都在1500—2500米之间,多属中山类型,十分适宜于人们闲暇时攀登游览。

山西省是众多河流的摇篮。

流程在65千米以上并发源于山西群山中的河流有40条左右。

著名的河流,除从晋陕交界与晋豫交界处流经而过的中华民族的母亲河黄河外,还有汾河、涑水河、朱家川河、三川河、昕水河、丹河、沁河和桑于河、滹沱河、漳河10条大的河流,前7条归属黄河水系,后3条归属海河水系。

这些河流大多源于高山峡谷中的泉流与雨季的山洪,有明显的涨水期和枯水期,水流量极不稳定。

水量较稳定、流域面积最大的是汾河,其次是桑干河、滹沱河、漳河和涑水河。

山西人文地理的有关知识山西位于中国华北地区,是一个拥有悠久历史和丰厚人文底蕴的省份。

山西人文地理的相关知识包括山西的位置、地貌特征、历史文化、名胜古迹等方面。

本文将逐一介绍这些内容,帮助读者更好地了解山西的人文地理。

一、山西的位置山西地处华北平原的西部,北邻内蒙古自治区,东临河北省,西连陕西省,南接河南省。

山西位于黄河上游地区,地势西高东低,主要由山地和盆地构成。

二、地貌特征1. 山地地貌:山西境内有五岳之一的恒山,以及大量的山脉,如太行山、吕梁山等。

这些山地地形起伏,山峰林立,林木葱郁,是登山爱好者和自然爱好者的天堂。

2. 盆地地貌:山西还含有多个盆地,如中条山盆地、晋东南盆地等。

这些盆地地势相对平坦,土地肥沃,是农业发展的重要区域。

三、历史文化1. 历史悠久:山西作为一个拥有三千多年历史的省份,具有丰富的历史文化底蕴。

早在古代,山西就是中原文明和北方民族文化的交汇地带。

2. 文化名人:山西孕育了众多的文化名人,如文学家欧阳修、史学家司马迁、将军岳飞等。

这些名人为山西增添了浓厚的人文气息。

四、名胜古迹1. 五台山:作为中国佛教圣地之一,五台山是一个古老而神圣的山脉。

山上有众多的佛教寺庙,风景迷人,深受游客的喜爱。

2. 平遥古城:被誉为中国保存最完整的古城之一,平遥古城是世界文化遗产,具有悠久的历史和独特的建筑风格。

3. 榆次古城:位于山西省太原市,是一座有着近三千年历史的古城。

榆次古城保存了大量的明清古建筑,是了解山西历史文化的重要景点。

4. 乔家大院:乔家大院是中国南北民居建筑的代表之一,也是电影《活着》的取景地。

这座大院保存完整,展示了传统山西建筑的独特特色。

总结:山西人文地理的知识包括了山西的位置、地貌特征、历史文化以及名胜古迹等方面。

山西作为一个拥有悠久历史和丰厚人文底蕴的省份,具有独特的魅力和吸引力。

通过了解山西的人文地理,我们可以更好地欣赏和理解这个美丽的地方。

山西为什么叫三晋引言山西,简称“晋”,位于中国的华北地区,是一个历史悠久、文化底蕴深厚的省份。

然而,山西为什么叫三晋却是让人感到困惑的问题。

在本文中,我们将探讨“山西为什么叫三晋”的原因和历史背景。

三晋的来源山西作为一个历史悠久的省份,曾是中国古代的分封制度中的晋国所在地。

根据史书记载,晋国是周朝时期的诸侯国家,公元前9世纪至前5世纪间,分别由三个不同的封地所治理,这三个封地分别是汾阳、晋阳和齐州,因此得名为“三晋”。

历史背景1. 晋国的兴起晋国的兴起可以追溯到周朝时期,当时的晋国是一个中等规模的诸侯国。

在东周时期,晋国逐渐壮大,开始向外扩张领土。

2. 困扰晋国的分封制度在公元前770年左右,晋国正式被周朝封为诸侯国,并按照周朝的分封制度,分封为三个不同的封地。

这一分封制度对于晋国来说,既是机遇也是困扰。

3. 三晋的划分为了更好地管理晋国的领土,分封制度将晋国划分为三个部分:汾阳、晋阳和齐州。

每个部分都设有不同的封国,以便于治理的需要。

三晋的地理位置山西位于中国的华北地区,是中原地域、黄河流域的重要组成部分。

三晋所指的地区涵盖了今天的山西、内蒙古的西部和河北的南部。

三晋地区的特点三晋地区是一个山地较多、地势较高的地方,由于地势的原因,气候带有一定的季风特点。

由于多山少水的地理环境,三晋地区的农业发展相对较为困难。

此外,三晋地区的经济以煤炭资源为主导,山西作为重要的煤炭生产基地,对于中国的工业发展有着重要的作用。

三晋地区的文化底蕴三晋地区是中华文化的重要组成部分,拥有丰富的文化底蕴和历史遗产。

这里孕育了众多的古代文化和名人,如孟子、曹操等。

三晋地区的文化以封建古建筑、古寺庙和民俗文化为主要表现形式。

结语山西为什么叫三晋是因为晋国在周朝时期被分封为三个不同的封地,这三个封地在地理上并不相连,却都位于今天的山西境内。

这个名字的来源为山西增添了历史的厚重感。

如今,三晋地区已经成为山西省份的象征,代表了山西丰富的历史和文化底蕴。

三晋大地,表里山河:与众不同的山西《左传》记载,晋国和楚国城濮之战在即,晋文公担心楚军偷袭忧心忡忡,子犯进谏说:“战也!战而捷,必得诸侯;若其不捷,表里山河,必无害也。

”这是“表里山河”的由来。

柳宗元在《晋问》中说也说:晋之山河,表里而险固。

后来,人们用“表里山河”形容山西地形,主要指山西河谷、盆地、山地相间分布、错落有致。

山西地形地势有大江大河、有高山天堑、有丰沛的水源、有肥沃谷地,地势险要、灌溉发达,这种地形注定了山西在中国古代不是一块平庸之地。

表里山河的格局摊开山西地形图,很难再找到像这样别具一格的地形地貌。

多山,是山西的基本特征。

但是这些山像是被人为摆放过一样,分布十分整齐。

东西各有纵向的太行山、吕梁山横贯其间,南有中条山,北有阴山余脉和恒山,中部有太岳山脉。

多山是山西的基本特征除了山,大河也是山西的基本元素。

黄河在从北向南直角拐弯,入晋向南,与吕梁并行,造就了晋陕大峡谷,勾勒出了晋陕边界;黄河一路向南,在潼关晋陕豫交界急促向东,依中条山东去,奔向华北平原;汾河贯穿全省,在河津汇入黄河,冲积出大片肥沃的冲积扇。

崇山起伏跌宕、黄河奔腾萦流、沟谷纵横交错,陷落盆地和河流切割的沟壑深谷散布其间,这造就了山西的独特地貌。

太原盆地首先是“七大盆地”。

他们分别是大同-朔州盆地、太原-晋中盆地、临汾盆地、运城盆地、忻州-定襄盆地、长治盆地、晋城盆地。

山西的大中型城市,基本都在这些盆地内。

其次是太行八陉。

军都陉、蒲阴陉、飞狐陉、井陉、滏口陉、白陉、太行陉、轵关陉等,这8条咽喉要道是古代晋冀豫穿越太行山的必经之路。

还有雄关险隘。

雁门关、娘子关、宁武关、孟门关、偏头关、平型关等雄关险隘,是拱卫太原等城市的门户。

晋南地貌另外渡口甚众。

依黄河、中条山之险,分别有龙门渡、蒲坂渡、风陵渡、茅津渡、老牛关古渡、孟门渡、禹门渡等渡口。

山西地形,堪称大自然的杰作。

王国的发育场如果说地形体现了山西的战术价值,那么地理位置则决定了山西的战略价值。

山西地理环境特点与山西人特点地理环境包括两个主要方面:自然地理环境和人文地理环境。

前者包括气候、地形、地貌、水文、植被、海陆分布等,后者包括疆域、政区、民族、人口、城市、交通、农业、牧业等方面。

地理环境对一个地区的影响是全面的和巨大的。

一、山西地理环境的特点第一,地形完固。

西、南两边为黄河天堑,东边是太行山,北边为长城、沙漠戈壁,凭山控水,据高负险,自古就有“表里河山”之誉,号称“最为顽固”。

第二,物产丰富齐备。

具备了农业社会生产、生活所需的所有资源,如:粮、棉、丝、盐、铁、煤、马、木材等。

正是“北收代马之用,南资盐池之利”。

第三,处在农耕生产方式和游牧生产方式的交互地带。

中国的农业生产方式大致分为三种:北部游牧,中部农耕,南部游耕。

山西处在农耕生产方式和游牧生产方式的交互地带。

第四,处在汉族和游牧少数民族的交互融合地带。

长期与北部的匈奴、蒙古族交互并存。

第五,与首都相邻。

唐朝以前,首都主要在西安;五代以后,首都主要在北京。

六大古都依次为北京、西安、洛阳、开封、南京、杭州。

山西处在北京与西安、洛阳之间,这种屡在首都附近的政治地理特点,是其他任何一个省份所不具备的。

二、经济、政治、文化影响(一)经济影响——铸就晋商。

晋商崛起的原因是多方面的,有山西具有盐粮铁等资源的原因。

同时,与明代北部边防形势以及山西的军事地理位置直接相关。

另外,还和农耕民族与游牧民族错居杂处,在经济上具有较强的互补性有关。

——能源重化工基地。

由于煤铁等资源丰富,建国后在计划经济条件下成为能源重化工基地。

(二)政治影响——与中央在政治上保持高度一致的自觉性强。

长期比邻首都,与中央政府的联系紧密。

——首都安危之所系。

离首都近,对首都的安危具有特殊的重要性,历代王朝都注重山西地区的军事建设,屯驻重兵,委任重臣,储粮备边,使山西成为王朝的军事重镇。

——治世之重镇,乱世之强藩。

山西是游牧铁骑南下中原的必经之地,当中央政权强大时,这里是保国安民的战略据点;一旦政权衰弱崩溃,手握重兵的将军往往趁机割据一方。

山西的地理环境山西省地处我国华北西部的黄土高原地带,东邻河北,西界陕西,南接河南,北连内蒙古自治区。

山西因居太行山以西,所以取名山西,又因位于黄河中游以东古称“河东”。

春秋时期,大部分地方属晋国的领地,因而简称“晋”,战国时期,韩、赵、魏三家分晋,亦称“三晋”。

山西东有巍巍太行山作天然屏障,西、南以滔滔黄河为堑,北抵绵绵长城脚下。

山西外河而内山,故有“表里山河”的美称。

山西省南北长680多公里,东西宽380多公里,总面积15.63万平方公里。

从地图上看,其轮廓呈由东北斜向西南的平行四边形。

山西是一块被黄土广泛覆盖的土地,她大部分在海拔1000米至2000米之间。

最高点为五台山的北台叶斗峰,海拔3058米,最低点在垣曲县境西阳河入黄河处,海拔仅180米。

可以说,山西就像依偎在父亲身躯前、母亲臂弯里的婴儿,格外受到太行山的厚爱和黄河的哺育,从而孕育了她灿烂辉煌的黄河华夏文明、壮美宜人的太行风光,成为中国的一片最具生命力的黄土高原。

从远古时期开始,中华民族的先民们就生活在山西这方土地上,山西作为中华民族、中华文明的重要发源地之一,也是世界上较早进入人类文明社会的地区之一。

古往今来,山西在中国历史上多半居于重要地位,在中国历史的每一步发展变化过程中都起着关键的作用,中国历史上每一个朝代都以山西作为其必须经营的战略要地。

山西,东有太行山,西有吕梁山,北有恒山、五台山,南有中条山,中有太岳山。

主要河流有黄河、海河两大水系包括汾河、沁河、涑水河、三川河、昕水河、桑干河、滹沱河、漳河等。

她因境内崇山峻岭、雄关险隘而成为中国的“第一军事要地”,唐太宗李世民称山西“王业所基,国之根本。

”从古至今,中华民族的政治、经济、文化中心,无论中原、关中还是京畿,山西都处于历代王朝的朝廷肩背或肘腋位置,始终占据重要战略地位,扮演时空区间的重要角色。

山西地势北高南低,多为山地丘陵,西北向东南分布着一系列阶梯状盆地,汾河流经太原、临汾两个盆地注入黄河,既利于人类繁衍生息,四周又有关塞耸峙,便与军事活动。

历史知识点:山西中考讲解山西中考历史知识点是中国历史中的一个重要部分。

历史知识点是考生备考过程中必须掌握的内容,下面将为大家逐步讲解相关知识。

一、山西的地理位置与自然环境山西位于中国的华北地区,地理位置十分重要。

它东临河北,南接河南,西连陕西,北靠内蒙古。

山西的地理位置使其在历史上扮演着重要的角色。

山西的自然环境多样,以太行山、吕梁山为主要山脉,还有黄河、汾河等重要河流。

这些自然条件对山西的经济、历史和文化都有着深远的影响。

二、山西的历史背景山西拥有悠久的历史,早在新石器时代就有人类在这里繁衍生息。

古代山西是中原文化和北方草原文化的交汇地带,因此在历史上发生了许多重要事件。

在战国时期,山西是晋国的核心地区,晋国是战国七雄之一。

在这个时期,山西的政治和文化发展达到了巅峰,对中国古代历史具有重要影响。

三、山西的重要历史事件1.夏朝的兴起:夏朝是中国历史上第一个有文字记载的朝代,其都城曾设在今天的山西夏县。

夏朝的兴起标志着中国历史的开始。

2.战国时期的晋国:晋国是山西历史上的重要政权,其疆域辽阔,对华北地区的政治和文化都有着深远的影响。

晋国的兴亡也是山西历史上的一个重要节点。

3.古代交通要道:山西位于中国的中部,是古代的交通要道之一。

黄河和汾河的流经使得山西成为北方和中原地区的重要联系通道,促进了经济和文化的交流。

4.煤炭资源丰富:山西是中国最早开发和利用煤炭资源的地区之一。

自古以来,山西的煤炭资源就为中国的经济发展做出了重要贡献。

四、山西的历史遗迹和文化山西作为一个历史悠久的地方,留下了许多宝贵的历史遗迹和文化瑰宝。

比如,太原的古城墙、晋祠、乔家大院等都是中国历史文化的重要代表。

此外,山西还有许多古代寺庙、古民居、古村落等,它们见证了山西人民的智慧和努力。

这些历史遗迹和文化宝藏,为我们了解山西的历史和文化提供了宝贵的参考。

五、山西的历史名人山西是一个孕育英雄的地方,历史上有许多杰出的人物出自山西。

比如,晋文公、晋景公、贾谊、杨震等都是中国古代历史上的重要人物。

三晋乃使用说明范文三晋乃是中国古代的一个地理概念,指的是现今山西、陕西和河南三个省份的区域。

三晋文化历史悠久,有着丰富的历史遗产和文化传统。

在此,我将为您提供三晋地区的详细说明。

一、地理位置三晋地区位于中国北方,包括山西、陕西和河南三个省份,总面积约为35万平方公里。

三晋地区东邻华北平原,南界黄河,西接黄土高原,北接华北平原。

二、地形特点三晋地区地势起伏,地形多样。

山西省以陕西山区为主,中部为黄土高原,南部为太行山和蒙山。

陕西省有很多著名的山脉,如秦岭、太白山等。

河南省地势以平原和丘陵为主,少量山脉和高原。

三、气候条件三晋地区气候以温带大陆性气候为主。

炎热的夏季,气温较高,降水相对较少。

寒冷的冬季,气温较低,降水较多。

春季和秋季气温适中,降水适宜。

四、历史遗迹三晋地区有着丰富的历史遗迹,是中国古代文明的重要发源地之一、山西有着众多古代建筑和文化景观,如平遥古城、悬空寺、云冈石窟等。

陕西是中国的十三朝古都之一,著名的历史遗迹有秦始皇兵马俑、西安城墙、大雁塔等。

河南也是中国古代文明的发祥地之一,有着丰富的文化和历史遗产,如南阳曹操墓、洛阳白马寺、郑州黄河风景区等。

五、文化传统三晋地区有着独特的文化传统。

山西以晋商文化和运城木版年画闻名于世,也是中国煤炭工业的重要基地。

陕西是中国传统文化的发源地之一,有着丰富的文学、艺术和武术等传统文化。

河南是中国古代文明的发源地之一,拥有丰富的历史人文资源,是中国武术、中医和舞蹈等传统文化的重要发源地。

六、经济发展三晋地区经济发展较为欠发达,但近年来取得了较快的增长。

山西以煤炭和重工业为主要经济支柱,陕西以能源、金融和旅游业为主导产业,河南以农业、轻工业和电力工业为主要经济支柱。

七、民俗风情三晋地区的民俗风情多样丰富。

山西有着独特的民间艺术和戏曲,如山西梆子、豫剧等。

陕西有着悠久的陕北民歌和秦腔,还有着丰富多样的民间文化传统,如陕西评弹等。

河南以豫剧、河南民歌和水调歌头等为特色,还有龙舞、花鼓灯和南阳皮影等民俗表演。

三晋文化·绪论·古代山西的地理环境三晋文化·绪论·古代山西的地理环境地理环境也叫地理形势或地理背景,包括自然的、人文的各方面因素,它们共同构成人类生活的客观基础。

一般说来,一定的地理环境是一定的民族和地域文化形成某种类型或个性的前提因素。

如果把各个民族和地域文化有声有色的表演比喻为一幕幕的悲喜剧,那末,这些民族和地域所处的地理环境便是这一幕幕的悲喜剧得以演出的舞台和场景。

英国著名的李约瑟教授曾说:“地理背景——演出中国文化发展这出戏的舞台。

实际上,地理因素不仅是一个背景,……它是造成中国和欧洲文化差异以及这些差异所涉及的一切事物的重要因素。

”(《中国科学技术史》)同样,作为中华地域文化之一的三晋古文化,也深深受到古代山西地理环境的影响和制约。

以下,我们着重从三个方面谈谈古代山西地理环境的特点。

山西省地理方位和建制沿革今山西省是我国的地方行政区之一,其方位约在北纬34.5°至40.5°、东经110.2°至114.5°之间,其轮廓有似由东北斜向西南的平行四边形。

山西省的四邻,东、南、西三面与邻省有天然的分界:东面以太行山脉与河北、河南为界,南面以黄河、中条山脉与河南为界,西面以黄河、吕梁山脉与陕西为界,北面则以人工修筑的古长城与内蒙古接壤。

今日的山西地区,在古代仅是地理上的泛称,因其位于太行山以西,故称“山西”;古人按照座北朝南的方向看,它又在太行山右侧,故也被称作“山右”。

山西作为我国的行政区建制始于元代。

秦始皇统一后实行“郡县制”,今山西地区被置为太原、上党、河东、雁门、云中、代等六郡。

汉武帝时实行“十三州刺史部”,今山西地区被置为并州刺史部,统辖除河东、代郡以外的其他各郡和内蒙、河北的一部分。

唐太宗时实行“道”的行政建制,今山西地区被置为河东道,所辖大体相当今山西全境及陕西、内蒙、河北一部。

宋太宗时以“路”代替了道的建制,改唐的河东道为河东路。

由于山西地区位于黄河以东,唐宋时代的河东道和河东路又主要占据今山西省全境,故后世也往往以“河东”作为山西地区的泛称。

元灭南宋后实行中书省和行中书省制,今山西地区被置为“河东山西道宣慰使司”,直属中书省,辖山西全境。

这是以“山西”作为我国地方行政区域名称的开始。

明初继续实行中书省和行中书省制,设置了“山西行中书省”,简称“山西省”,随后改为“山西承宣布政使司”,简称“山西布政司”。

这是我国历史上最初出现的“山西省”名称。

清代正式设置山西省行政区,今沿不改。

由于古代晋国和魏、韩、赵三晋国家疆域的主体在今山西省境,故直至今日,人们多以“晋”或“三晋”作为山西地区或山西省的代称或简称。

铸造农耕文化的优越的自然条件自然条件是地理环境的自然因素,也叫自然地理环境,主要是指地质、水文、气象、物产资源等各种条件。

古代山西地区,尤其是晋南古河东地区,自然条件非常优越:它属于黄土高原腹地,土壤疏松肥沃;位于黄河流域中下游,水利资源丰富;气候温暖湿润,物产繁茂丰盛。

这些方面的有机结合,为发展农业生产、铸造农耕文化提供了优越的天时、地利条件。

(1) 山西属于黄土高原腹地,通称山西高原。

其东、西两侧耸立着太行、吕梁两大山系,中部为一列串珠状盆地贯通,自东北向西南有大同盆地、忻州盆地、太原盆地、临汾盆地、运城盆地等,略呈北高南低的阶梯状排列。

盆地周围环绕着起伏不等的黄土丘陵。

盆地和丘陵带黄土堆积深厚,土壤结构均匀,质地疏松,矿物成分丰富,不易风化,并具有良好的保水、供水性能,不但容易耕垦,而且非常肥沃,有利于作物栽培。

正象李约瑟教授说的那样:“黄土是非常肥沃的未经淋滤的土壤,栽培作物可以多年不施肥。

它的保墒能力使它能在雨水很少的条件下获得丰收。

因此,可以想见,为什么黄土区是中国古代农业最老的中心区。

”(《中国科学技术史》)(2) 山西省境西部和南部为黄河环绕,南部处于黄河中游和下游交汇处,这里水面宽阔,水流量大,黄河及其大小支流纵横交错。

黄河第二大支流汾河自北向南流贯中部盆地,其他支流还有南部的浍河、涑水河、沁河等。

省境东部和北部又有属于海河水系的桑干河、滹沱河、漳河等。

在原始社会早期阶段,人类过着采集、狩猎的生活,河流是被用以维持生命的主要饮水之源;当原始农业日益成为主要的谋生方式时,河流则是作为浇灌土地、提高收成的基本条件。

所以,原始人类始终遵循着“择水而居”这样一条生活原则,原始农业生产无一不是在河流的庇护下形成发展起来的。

这就是黄河被人们称作中华民族的摇篮或“母亲河”的原因。

(3) 远古时代的山西,曾是气候温暖湿润、河湖遍布、林草茂密、动物繁盛之地。

尤其是南部地区,受到黄河水、汾河水的浸润,加之纬度、地势较低,气温相对较高,更加适宜于动植物成长发育和人类繁衍生息。

如这里出土的旧石器时代早期动物化石,既有哺乳类动物的大象、野牛、野马以及剑齿象,披毛犀等等,又有水生类动物的鱼、鳖、巨河狸等等,更有属于亚热带型动物的大熊猫、东方剑齿象、华南巨貘、苏门羚羊等等。

进入新石器时代后,气温再度回升。

从新石器时代中后期到夏商周时代,这里的大部分年平均气温高于现在两度左右,冬季气温高三至五度(见竺可桢《中国近五千年来气候变迁的初步研究》),因而雨量充沛,林草遍地。

据说,当时山西地区的森林面积约占土地面积的百分之六十三,草地占百分之六(《中国农史》:《我国森林资源的变迁》)。

直到今天,在中条山舜王坪西南方向的群峰之中,纵横达二百余平方公里的地带,仍完整地保存着面积约一万二千亩的原始大森林,其中还发现亚热带罕见的连香树古生树种和一些稀有的国家级保护动物,是目前所知我国北方地区仅有的一片原始森林区。

新石器时代是走向文明社会的前夜,它以农业和畜牧业的出现为划时代的标志,表明人类已由依赖自然的采集狩猎经济跃进到改造自然的生产经济,原始农业生产已经成为人们经济生活来源的主要手段。

中华文明的本质是农业文明,中华文化的主体是农耕文化。

古代山西地区,特别是晋南古河东地区,由于具备发展农业生产、铸造农耕文化的优越自然条件,而率先升起了文明的曙光,构成中国古代文明起源的直接源头。

自古兵家必争的重要的战略位置古代山西地理环境的又一特点,是它的山川形势和地理位置具有军事上政治上的重要战略意义。

山西的地势,如同清代著名地理学家顾祖禹所说,“表里山河,称为完固”(《读史方舆纪要》),退可守,进可攻,自古为兵家必争之地。

东部以太行山脉为主,恒山、五台山、太岳山、中条山等,呈东北——西南向“多”字型构造排列,是山西高原和华北平原的天然分界;西部有以吕梁山脉为骨干构成的山系,又有奔腾于晋陕大峡谷间的涛涛黄河;南部有中条山和黄河互为表里;北部外有阴山、大漠,内有长城、关隘。

山川形势构成一道天然的屏障。

东部太行山间有“太行八陉”,为山西高原与华北平原间的交通孔道;北部长城关隘,是进入中原地区的必由之路;贯通中部的一列串珠状盆地,是自古以来的交通要道;境内纵横交错的河流河谷,提供了进出省境之便。

因此,在军事上,据有山西,即可凭山控水,据高负险,进退攻守,因势乘便,只要据险势,开资源,做好屯兵、戍守、转输,就能保固山西;保有山西,就能“拊天下之背而扼其吭”,立于不败之地。

这说明,山西的地理形势有重要的军事战略意义,自古为兵家必争。

同时,山西地处我国南北要冲。

南部属于中原农耕文化区,这里是中国原始人类最早开发的地区之一,也是华夏文明的曙光最早升起的地方,有着悠久的农耕文化传统;北部属于北方游牧文化区,这里是中国古代戎狄民族跃马扬鞭、纵横驰骋的广阔场地,有着深厚的游牧文化根基。

所以,在中国历史上,山西地区成为中原古文化区与北方古文化区的有机结合部,成为华夏(汉)民族与戎狄(胡)民族错综交往的大舞台。

这不但奠定了山西古代文化发展的历史格局,而且对我国历代王朝的更迭也有重要的政治战略意义。

中国历史上出现的统一而强大的王朝始于夏代。

虽然,除了夏王朝早期建都于山西(安邑)外,其余如周、秦、汉、隋、唐、北宋、元、明、清等王朝都不曾在山西建都,然而它们的都城都不曾远离山西地区,无论北宋以前的“西京”(今陕西长安)、“东京”(今河南洛阳、开封),或者元代以后的“北京”(今北京市),都是在山西地区周围。

正是由于山西具备屡在京师附近的政治地理特点和“表里山河,称为完固”的山川地理优势,自古以来一直处于“京师安危之所系”的重要战略位置。

山西地理形势的重要战略意义,可以概括为这样一句话:“治世之重镇,乱世之强藩”。

也就是顾祖禹所说的:“京师之安危,常视山西之治乱”;“天下之形势,必有取于山西”(《读史方舆纪要》)。

一方面,当中央政权强大巩固的时候,山西就是重要的屏障,起着拱卫京师的屏藩作用。

在中国历史上,对中央政权构成严重威胁的外部势力,主要来自“人性劲悍,习于戎马”(《隋书·地理志》)的北方游牧民族,因此,凭借山西的地理优势,恃河为守,依山为塞,外可以抵御北方民族的南下入侵,内可以治平叛乱,稳定政局。

同时,山西又有“北收代马之用,南资盐池之利”(顾祖禹《读史方舆纪要》)以及丰富的粮、煤、铁等物产资源,正如唐太宗李世民所说,“河东(指山西地区)殷富,京邑所资”,是中央王朝的财政和军需来源之地,对于外御强敌,内修统一起着重要的物质保证作用。

所以,历代王朝无不高度重视山西地区的军事建设,屯驻重兵,委任重臣,修筑长城,储粮备边,使山西成为巩固中央政权的军国重镇。

这种状况,从西周初年晋国作为屏藩周室的重要诸侯国开始,直到封建社会末期的明王朝,莫不如此。

明成祖迁都北京前,山西的大同府和太原府曾是抵御蒙古族南下入侵的两大边防重镇;定都北京后,山西对于京师的屏藩作用更加直接和突出了。

如标志着明王朝走向衰败的“土木之变”,就是在蒙古族瓦剌部攻破大同防线后大败明军并俘虏了明英宗的;又如灭亡明王朝的李自成起义军,也是由山西自南向北推移,经由大同、宣化而进抵北京的。

所以顾祖禹总结说:“明既定都于燕,而京师之安危,常视山西之治乱。

盖以上游之势,系于山西也。

”(《读史方舆纪要》)另一方面,当中央政权削弱崩溃的时候,领有山西的地方势力或入据山西的北方民族,往往可以在这里形成割据一方、称雄一时的强藩。

他们凭借山西进退攻守、因势乘便的地理优势和丰富的物产资源,或西入关中,或南下中原,直接威逼并进而控制和颠复中央王朝,天下一旦大乱,便可以称王称霸。

如李渊、李世民父子便是由山西太原起兵而进逼长安,灭掉隋王朝,建立起大唐帝国的。

而且,越是政局动乱的时候,山西的战略地位便显得越是突出。

在中国历史上,春秋战国、十六国北朝、唐末五代是为时最久的大动乱时期,山西在这些历史时期也就成了乱世强藩左右天下大势的策源地。

可以说,春秋战国时代的晋国和魏、韩、赵三晋国家所以能够长期雄踞天下,其重要的客观条件就在于占有了山西这个战略要地。