邹韬奋邹韬奋自述的写成,也许还靠作者的被捕,因为在外面也许有更

- 格式:doc

- 大小:14.50 KB

- 文档页数:6

邹韬奋的新闻思想及其对当代中国新闻事业的启迪邹韬奋的新闻思想概述一、办报的大众立场邹韬奋在自己所办的报刊中, 经常表明办报刊要有正确而坚定的立场, 要坚定站在大众的立场上。

他多次谈到他所办的报刊的立场是“独立的”“大众的”立场, 认为立场问题是一个报格问题。

他在为《生活》被封闭提前准备的告别文章中说: “宁为保全人格报格而决不为义屈”。

他说: “报纸的权威并非出于主笔自身的魔术, 乃全在能代表大众的一致和要求, 脱离大众立场而图私利的报纸, 即等于自杀报纸所以能得到权威的唯一生命, 那便不打自倒了二、视报刊特色办报要有特点, 邹韬奋说: ∃办报必须有其特点, 有了特点, 销路虽少, 还是有它的力量……没有个性或特色的刊物,生存亦成问题, 发展更没有希望。

三、读者本位的受众观要重视读者需要, “不要忘记了你的读者”成了邹韬奋一生的原则, 是他一生办报的重要原则在他近20年的出版生活中, 他始终坚持以读者的利益为中心, 为读者各方面着想,这使他的新闻出版事业受到越来越多读者的欢迎为了满足读者的需要, 他认为: 报刊的内容要精炼, 文言要短小, 文章要明显畅达, 雅俗共赏; 为最大多数的群众读者服务, 这是报社的“分内事”;要为读者服务, 意味着要对读者负责, 要求编辑要有负责任的态度, 以质量为上, 而不能盲目迷信和祟尚名家。

邹韬奋对于名家从不盲目崇拜, 在选稿标准面前, 坚持“取稿凭质不凭名”, 曾为一篇文章而亲自找到作者黄炎培先生并让其修改, 认为满意后才予以发表邹韬奋提出, 不要忘记读者, 除了要顾到一般读者的需要, 从大多数的群众的理解能力和接受能力出发, 还要不能忘却对于少数先进分子的服务,因此, 在生活书店出版的图书和期刊中都顾及到各类读者的需求不忘读者, 还表现在乐于为读者做“分外事”的精神上除了表现在努力减轻读者的经济负担上, 还表现在: 邹韬奋常常为某些地处边疆、海外的读者买衣料、皮鞋, 不辞辛苦到处奔波办理其他事件等。

邹韬奋简介

邹韬奋简介

邹韬奋(1895.11.5——1944.7.24)原名思润,祖籍江西余江。

出生在福建永安。

1921 年大学毕业后至1931年,负责《》周刊和《时事新报》副刊编务。

1932年7月,建立生活书店。

次年加入中国民权保障同盟,当选为执行委员。

这期间,他写了《小言论》和《韬奋漫笔》等杂文集。

1933年7月因受迫害流亡国外,先后写了《萍踪》、《萍踪忆语》4 本游记随笔,这是30年代新闻性中少有的佳作。

1935年8月,由美归国,创办《大众生活》周刊,不久被封。

1936年奔走于港沪之间,积极鼓动抗日,年底遭逮捕。

出狱后,上海沦陷,前往武汉继续参加救国活动。

国民党政府聘他为国民参议员。

他把《抗战》和《全民周刊》合并改为《全民抗战》三日刊。

1941年2 月,辞去国民参议员职务,出走香港,并恢复《大众生活》凋刊。

香港沦陷后,曾到苏北解放区参观访问。

1943年写下《对国事的呼吁》一文,表达了他对蒋介石实行反动政策的愤慨。

不久患耳癌去世。

我的母亲邹韬奋(共10篇)我的母亲邹韬奋(一): 邹韬奋的《我的母亲》我想知道邹韬奋《我的母亲》这篇文章选自哪里韬奋文集我的母亲邹韬奋(二): 邹韬奋《我的母亲》才具有什么含义才能【我的母亲邹韬奋】我的母亲邹韬奋(三): 我的母亲邹韬奋回忆了母亲的哪几件事抒发了作者对母亲怎样的感情1 母亲背我看花灯2 母亲讲小说声泪俱下3 母亲为我流泪4 母亲熬夜为我做新鞋抒发了作者对母亲的感激与怀念之情对旧社会被压抑和埋没的妇女命运的深切同情和深刻思考我的母亲邹韬奋(四): 邹韬奋我的母亲中写了母亲的几件事为什么只选取这些片段来写1 母亲背我看花灯2 母亲讲小说声泪俱下3 母亲为我流泪4 母亲熬夜为我做新鞋这些事给作者留下深刻回忆,抒发了作者对母亲的感激与怀念之情对旧社会被压抑和埋没的妇女命运的深切同情和深刻思考我的母亲邹韬奋(五): 邹韬奋《我的母亲》中有这样一句话“出乎我意料之外的,母亲居然许可我起来坐在她的身边.”这句话好像是病句,“出乎我意料之外”应该是“出乎我意料”不是病句,出乎我意料是一个意思,之外的又是一个意思,之外的是强调这件事我的母亲邹韬奋(六): 老舍的我的母亲和邹韬奋的我的母亲在写作上有什么相同之处都在平凡中见伟大我的母亲邹韬奋(七): 结合初一课文《我的母亲》,再阅读胡适的《我的母亲》片段,对两位母亲的教育方法做出简要评价初一课文的《我的母亲》的作者是邹韬奋课文中的母亲和材料中的母亲都爱自己的孩子,但她们的教育方法有好的一面,也有不可取之处.课文中的母亲疼爱儿子,又希望儿子上进,并用自己的爱温暖孩子受伤的心,但面对丈夫的“棍棒”教育,虽然心疼却不能阻止,材料中的母亲教子严格,处罚孩子的目的是对孩子有所惩戒,在惩罚的过程中还很注意保护孩子的自尊心,但有时过于严厉了,体罚毕竟是不可取的我的母亲邹韬奋(八): 《我的母亲》一文中,母亲“可爱的性格”“努力的精神”“能干的才具”为什么会“葬送在没有什么意义的事务上”?关于妇女问题,邹韬奋的社会理想是什么?________________________________________________________ 【我的母亲邹韬奋】在男尊女卑的封建社会,母亲缺乏应有的社会地位(没有名字或名字不为人知),不可能在社会上承担责任,只能在家里生儿育女,相夫教子。

邹韬奋《我的母亲》阅读训练(附答案)邹韬奋《我的母亲》阅读训练(附答案)说起我的母亲,我只知道她是“浙江海宁查氏”,至今不知道她有什么名字!我的母亲在我十三岁的时候就去世了。

我现在所能记得的最初对于母亲的印象,大约在两三岁的时候。

我记得有一天夜里,我独自一人睡在床上,由梦里醒来,朦胧中睁开眼睛,模糊中看见由垂着的帐门射进来的微微的灯,在这微微的灯光里瞥见一个青年妇人拉开帐门,微笑着把我抱起来。

她嘴里叫我什么,并对我说了什么,现在都记不清了,只记得她把我负在她的背上,跑到一个灯光灿烂人影憧憧的大客厅里,走来走去“巡阅”着。

大概是元宵吧。

大客厅里除有不少成人谈笑之外,有二三十个孩童提着各色各样的纸灯,里面燃着蜡烛,三五成群地跑着玩。

我此时伏在母亲的背上,半醒半睡似的微张着眼看这个,望那个。

我由现在追想当时伏在她的背上睡眼惺忪所见着的她的容态,还感觉到她的活泼的、欢悦的、柔和的、青春的美。

我现在想来,大概在我睡在房里的时候,母亲看见许多孩子玩灯热闹,便想起了我,也许蹑手蹑脚到我床前看了好几次,见我醒了,便负着我出去一饱眼福。

这是我对母亲最初的感觉,虽则在当时的幼稚的脑袋里当然不知道什么叫做母爱。

母亲喜欢看小说。

她常常把所看的内容讲给妹仔听。

她讲得娓娓动听,妹仔听着忽而笑容满面,忽然愁眉双锁。

章回的长篇小说一下讲不完,妹仔就很不耐烦地等着母亲再看下去,看后再讲给她听。

往往讲到孤女患难,或义妇含冤的凄惨的情形,她两人便都热泪盈眶,泪珠尽往颊上涌流着。

那时的我立在旁边瞧着,莫名其妙,心里不明白她们为什么那样无缘无故地挥泪痛哭一顿。

现在想来,才感觉到母亲的情感的丰富,并觉得她的讲故事能那样地感动着妹仔,如果母亲生在现在,有机会把自己造成一个教员,必可成为一个循循善诱的良师。

我到十岁的时候,读的是“孟子见梁惠王”。

到年底,父亲要“清算”我平日的功课,在夜里亲自听我背书,很严厉,桌上放着一根两指阔的竹板。

我背向着他立着背书,背不出来的时候,他提一个字,就叫我回转身来把手掌展放在桌上,他拿起这竹板很重地打下来。

10 跑警报BC答案示例:1.C “zuǒ”应为“cuō”2.B “仓惶失措”应为“仓皇失措”3.A(B.应用“不可名状”。

不堪言状:不忍叙述或形容令人不愉快的事情。

不可名状:不能用言语来形容,多指复杂而微秒的心理或感觉。

C.借花献佛:拿别人的东西做人情。

纪念品归买者所有,不属于别人的东西。

D. 蓬生麻中,不扶而直:指良好的环境造就好人。

应用“近朱者赤,近墨者黑”。

)4.D.(A缺主语,B主谓搭配不当,C不合逻辑[并列不当]5.①雷海宗先生:背得很熟,每次问“我上次讲到哪里了”,然后滔滔不绝地讲解……女学生笔记记得比较详细:“您上次最后说:‘现在已经有空袭警报,我们下课。

’”我们从这一问一答中,看出了一种风趣幽默:风趣在雷先生的的大师风范,博学随意;幽默在女学生记笔记的详细与速度以及答非所问。

更重要的巧妙引出昆明的空袭警报之多,表现出师生面对警报从容不迫的精神。

②马姓同学跑警报:背壶水,带点吃的,夹一卷温庭筠或李商隐的诗,太阳偏西,估计日本飞机不会来,才慢慢回来。

从中看出他悠闲惬意,从容稳重,该干啥就干啥,只不过换了个地方看书,空袭来临。

③侯姓同学:正在听课,忽然跑出去扯嗓子喊:“现在有预行警报,五华山挂了三个红球。

”从中看出他的敏感,神,久经空袭已成预报大家。

④马帮:细致介绍驿道、马锅头和吹口哨的吹法及呈贡调的内容,看似与跑警报无关,实则体现了坚韧乐观的民族精神。

不惜笔墨对马锅头的装束进行了详尽的描述,马帮押运面对沿途的艰难和不测却是如此的沉稳、乐观,再一次让我们感受到民族的“不在乎”精神。

⑤西南联大的学生见到预行警报一般是不跑的;选择的地点特舒适(见文本中马尾松林的描写),详细介绍“丁丁糖”做法和吃法,让我们觉得这更不是躲警报,倒像是有点空闲体味生活,别有一番情趣在心头。

⑥与空袭警报有关的小山沟,防空洞上的两幅对联,一语双关,妙笔生花,更让我们体会到西南联大师生面对警报的闲情逸致,浪漫情怀,借汉语的妙处把西南联大师生面对艰险从容不迫、坚韧乐观的精神表现得淋漓尽致。

《包身工》测试题(含答案)统编版高中语文选择性必修中册7.《包身工》测试题一、非连续性文本阅读阅读下面的材料,完成下面小题。

材料一看着这种饲养小姑娘营利的制度,我禁不住想起孩子时候看到过的船户养墨鸭捕鱼的事了。

和乌鸦很相像的那种怪样子的墨鸭,整排地停在舷上,它们的脚是用绳子吊住了的,下水捕鱼,起水的时候船户就在它的颈子上轻轻地一挤!吐了再捕,捕了再吐,墨鸭整天地捕鱼,卖鱼得钱的却是养墨鸭的船户。

但是,从我们孩子的眼里看来,船户对墨鸭并没有怎样虐待,而现在,将这种关系转移到人和人的中间,便连这一点儿施与的温情也已经不存在了!在这千万被饲养者中间,没有________,没有________,没有________,没有________……没有法律,没有人道。

这儿有的是20世纪的烂熟了的技术、机械、体制和对这种体制忠实服役的16世纪封建制度下的奴隶!黑夜,静寂得像死一般的黑夜,但是,黎明的到来,是无法抗拒的。

索洛警告美国人当心枕木下的尸首,我也想警告某一些人,当心呻吟着的那些锭子上的冤魂!(取材于夏衍《包身工》)材料二解放之后,在镇反运动的一次诉苦大会上,我听到过一个老年的纱厂女工说:“你们说,我们给资本家做牛马,其实呀,连牛马也不如,我们是苍蝇、蚊子一样的虫豸。

东洋老板和带工头打死一个工人好像在地上踏死一个蚂蚁一样,一点也不算稀奇。

"这是实话,一点也不夸张。

解放之后,我去看过上海的曹杨新村、控江新村,我也曾陪外宾去看过工人医院。

看到这些,不知别人是什么感觉,我却总很自然地联系起包身工的生活。

包身工的形象,想起来会使软心肠的人流泪。

什么面黄肌瘦、骨瘦如柴这些话,都是不能形容她们的情况的,没有病的包身工是很少的,最多的是肺病、脚气病、皮肤病。

有些包身工的两只脚已经肿得像碗口一样粗了,还是成天成夜地站在机器旁边工作。

去年冬天我在北京参观了一处女工宿舍,看到她们床边有书籍、报刊、雪花膏、香水等,我替她们感到了幸福。

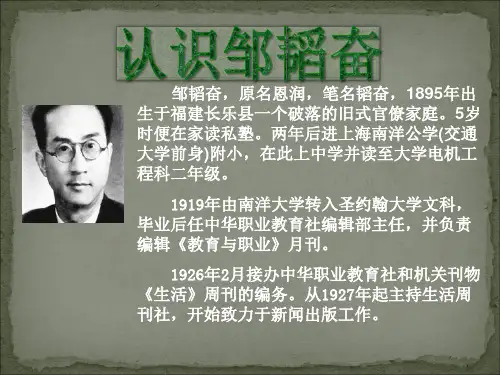

邹韬奋邹韬奋(1895.11.5~1944.7.24),中国卓越的新闻记者政论家、出版家,原名邹恩润,乳名荫书,曾用名李晋卿。

汉族,江西省余江县人。

祖籍江西余江。

出生在福建永安。

先后就读于福州工业大学、上海南洋公学附属小学、南洋公学中院,1919年由南洋公学上院机电工程科转入上海圣约翰大学文科。

2009年9月14日,他被评为100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范之一。

目录1人物简介2名字由来3革命先锋4韬奋精神5抗日救亡6创建报刊7创办书店8人物生平9家庭背景10父亲启蒙11毕业工作12担任主编1人物简介邹韬奋(1895年11月5日~1944年7月24日),江西省鹰潭市余江县人,1922年在黄炎培等创办的中华职业教育社任编辑部主任,开始从事教育和编辑工作。

1926年接任生活周刊主编,以犀利之笔,力主正义舆论,抨击黑暗势力。

因此他被大家评为100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范之一。

2名字由来邹韬奋是我国现代著名的新闻记者、出版家。

他原名邹恩润,因其一生的主要活动都用“韬奋”这个笔名,他的原名反被所淹,关于韬奋一名,他曾向人解释过:“韬”是韬光养晦,“奋”奋斗不息,用以自勉的意思。

郭沫若曾就他的笔名作为一副藏头联:“韬略终须建新国,奋飞还待读良书。

”[1]3革命先锋“九一八事变”后,邹韬奋坚决反对国民党政府的不抵抗政策,他主编的《生活》周刊以反内战和团结抗敌御侮为根本目标,成为国内媒体抗日救国的一面旗帜。

1932年7月成立生活书店,任总经理。

生活书店成立后,团结了一大批进步的作者,短短几年,使其在全国各地的分支机构扩展到了56家,先后出版了数十种进步刊物,以及包括马克思主义译著在内的1000余种图书。

1933年1月,邹韬奋参加了宋庆龄、蔡元培、鲁迅等发起的中国民权保障同盟,并当选为执行委员,不久被迫流亡海外。

4韬奋精神人们常说的要学习韬奋精神,究竟什么是韬奋精神?出版、读书界中人说,韬奋一生办刊物、办报纸、办书店,他提倡和身体力行的主旨是“竭诚为读者服务”,那种报务精神便是韬奋精神。

邹韬奋名言名句

1. "我愿意抛头颅,洒热血,只要能使中华民族之脊梁骨复兴。

"——邹韬奋

2. "伟大的事业不是靠虚言夸大,而是通过自己的行动去证明。

"——邹韬奋

3. "只要有利于救中国,即使全力以赴付出自己的生命也是值

得的。

"——邹韬奋

4. "伟大的人生是为理想而奋斗,不断追求真理的过程。

"——

邹韬奋

5. "真正的英雄是能够面对困难和逆境,坚持不懈地追求正义

的人。

"——邹韬奋

6. "要尽心尽力为人民服务,发扬人民利益高于一切的精神。

"——邹韬奋

7. "只有在团结的力量下,我们才能创造属于自己的辉煌。

"——邹韬奋

8. "把个人的利益置于国家和民族利益之上,才是真正的爱国。

"——邹韬奋

9. "革命的火焰燃烧在每一个有正义感的人心中,我们要成为

推动社会进步的力量。

"——邹韬奋

10. "只有通过学识和智慧的积累,我们才能真正理解和改变世界。

"——邹韬奋。

我的母亲邹韬奋选段阅读答案第一篇:我的母亲邹韬奋选段阅读答案篇一:我的母亲邹韬奋选段阅读答案篇二:我的母亲邹韬奋选段阅读答案我的母亲(节选)邹韬奋①母亲喜欢看小说,她常常把所看的内容讲给妹仔听。

她讲得娓娓动听,妹仔听着忽而笑容满面,忽而愁眉双锁。

章回的长篇小说一下讲不完,妹仔就很不耐烦地等着母亲再看下去,看后再讲给她听。

往往讲到孤女患难,或义妇含冤的凄惨的情形,她两人便都热泪盈眶,泪珠尽往颊上涌流着。

那时的我立在旁边瞧着,莫名其妙,心里不明白她们为什么那样无缘无故地挥泪痛哭一顿。

现在想来,才感觉到母亲的情感的丰富,并觉得她的讲故事能那样地感动着妹仔。

如果母亲生在现在,有机会把自己造成一个教员,必可成为一个循循善诱的良师。

②我六岁的时候,由父亲自己为我“发蒙”,读的是《孟子见梁惠王》。

到年底的时候,父亲要“清算”我平日的功课,在夜里亲自听我背书,很严厉,桌上放着一根两指阔的竹板。

我的背向着他立着背书,背不出的时候,他提一个字,就叫我回转身来把手掌展放在桌上,他拿起这根竹板很重地打下来。

我吃了这一下苦头,痛是血肉的身体所无法避免的感觉,当然失声地哭了,但是还要忍住哭,回过身去再背。

不幸又有一处中断,背不下去,经他再提一字,再打一下。

呜呜咽咽地背着那位前世冤家的“见梁惠王”的“孟子”!③我自己呜咽着背,同时听得见坐在旁边缝纫着的母亲也唏唏嘘嘘地泪如泉涌地哭着。

④我心里知道她见我被打,她也觉得好像刺心的痛苦,对我表着十二分的同情,但她却时时从呜咽着的、断断续续的声音里勉强说着“打得好”!她的饮泣吞声,为的是爱她的儿子;勉强硬着头皮说声“打得好”,为的是希望她的儿子上进。

由现在看来,这样的教育方法真是野蛮之至!但我不敢怪我的母亲,因为那个时候就只有这样野蛮的教育法;如今想起母亲见我被打,陪着我一同哭,那样的母爱,仍然使我感念着我的慈爱的母亲。

背完了半本“梁惠王”,右手掌打得发肿有半寸高,偷向灯光中一照,通亮,好像满肚子装着已成熟的丝的蚕身一样。

14 我的母亲◎轻松预习——积点滴新知一、正字音,辨字形1.读一读,记住加点字的读音憧憬..(chōng jǐng)蹑.手蹑脚(niè)娓娓..(xī xū)..动听(wěi)唏嘘女红.(gōng)万籁.俱寂(lài)歉疚..(qiàn jiù)瞥.见(piē)呜咽.(yè)2.辨一辨,留心多音字的用法(hóng)红色 (xiàng) 相貌红相(gōng)女红 (xiāng) 互相(yìng)答应 (fèng) 缝隙应缝(yīng)应该 (féng) 缝纫3.认一认,注意形近字的区别缝(féng) 缝纫蜂(fēng) 蜜蜂幼(yòu)幼稚逢(féng) 相逢幻(huàn)幻想峰(fēng) 山峰(xiāo)元宵歉(qiàn)道歉霄(xiāo)云霄谦(qiān)谦虚二、解词义,析词语1.记一记,理解下列词语(成语)的意思莫名其妙:没有人能说明它的奥妙(道理),表示事情很奇怪,使人不明白。

名,说出。

蒙眬:快要睡着或刚醒时,两跟半开半闭,看东西模糊的样子。

2.辨一辨,注意下列近义词的区别凄惨凄楚“凄惨”,凄凉悲惨。

“凄楚”,凄惨痛苦。

“凄楚”比“凄惨”更多了一层内心痛苦。

勉强强迫“勉强”,使人做他自己不愿意做的事。

“强迫”,施加压力使服从,程度比“勉强”深。

歉疚愧疚内疚“歉疚”,感到对不起别人,内心痛苦不安。

“愧疚”,惭愧不安。

“内疚”,内心感觉惭愧不安。

三、明常识,知背景1.读一读,走近作者邹韬奋,原名思润,祖籍江西余江。

出生在福建永安。

1921 年大学毕业后至1931年,负责《生活》周刊和《时事新报》副刊编务。

1932年7月,建立生活书店。

次年加入中国民权保障同盟,当选为执行委员。

这期间,他写了《小言论》和《韬奋漫笔》等杂文集。

1933年7月因受迫害流亡国外,先后写了《萍踪寄语》、《萍踪忆语》4 本游记随笔。

邹韬奋《我的母亲》原文阅读及赏析我的母亲邹韬奋说起我的母亲,我只知道她是“浙江海宁查氏”,至今不知道她有什么名字!这件小事也可表示今昔时代的不同。

现在的女子未出嫁的固然很“勇敢”地公开着她的名字,就是出嫁了的,也一样地公开着她的名字。

不久以前,出嫁后的女子还大多数要在自己的姓上面加上丈夫的姓;通常人们的姓名只有三个字,嫁后女子的姓名往往有四个字。

在我年幼的时候,知道担任商务印书馆出版的《妇女杂志》笔政的朱胡彬夏,在当时算是有革命性的“前进的”女子了,她反抗了家里替她订的旧式婚姻,以致她的顽固的叔父宣言要用手枪打死她,但是她却仍在“胡”字上面加着一个“朱”字!近来的女子就有很多在嫁后仍只由自己的姓名,不加不减。

这意义表示女子渐渐地有着她们自己的独立的地位,不是属于任何人所有的了。

但是在我的母亲的时代,不但不能学“朱胡彬夏”的用法,简直根本就好像没有名字!我说“好像”,因为那时的女子也未尝没有名字,但在实际上似乎就用不着。

像我的母亲,我听见她的娘家的人们叫她做“十六小姐”,男家大家族里的人们叫她做“十四少奶”,后来我的父亲做官,人们便叫做“太太”始终没有用她自己名字的机会!我觉得这种情形也可以暗示妇女在封建社会里所处的地位。

我的母亲在我十三岁的时候就去世了。

我生的那一年是在九月里生的,她死的那一年是在五月里死的,所以我们母子两人在实际上相聚的时候只有十一年零九个月。

我在这篇文里对于母亲的零星追忆,只是这十一年里的前尘影事。

我现在所能记得的最初对于母亲的印象,大约在两三岁的时候。

我记得有一天夜里,我独自一人睡在床上,由梦里醒来,朦胧中睁开眼睛,模糊中看见由垂着的帐门射进来的微微的灯光。

在这微微的灯光里瞥见一个青年妇人拉开帐门,微笑着把我抱起来。

她嘴里叫我什么,并对我说了什么,现在都记不清了,只记得她把我负在她的背上,跑到一个灯光灿烂人影憧憧往来的大客厅里,走来走去“巡阅”着。

大概是元宵吧,这大客厅里除有不少成人谈笑着外,有二三十个孩童提着各色各样的纸灯,里面燃着蜡烛,三五成群地跑着玩。

《我的母亲》邹韬奋14 我的母亲◎轻松预习——积点滴新知一、正字音,辨字形1.读一读,记住加点字的读音憧憬(chōng jǐng)蹑手蹑脚(niè)娓娓动听(wěi)唏嘘(xī xū).......女红(gōng)万籁俱寂(lài)歉疚(qiàn jiù)瞥见(piē)呜咽(yè)......2.辨一辨,留心多音字的用法(hóng)红色(xiàng) 相貌红相(gōng)女红(xiāng) 互相(yìng)答应(fèng) 缝隙应缝(yīng)应该(féng) 缝纫3.认一认,注意形近字的区别缝(féng) 缝纫蜂(fēng) 蜜蜂幼(yòu)幼稚逢(féng) 相逢幻(huàn)幻想峰(fēng) 山峰宵(xiāo)元宵歉(qiàn)道歉霄(xiāo)云霄谦(qiān)谦虚二、解词义,析词语1.记一记,理解下列词语(成语)的意思莫名其妙:没有人能说明它的奥妙(道理),表示事情很奇怪,使人不明白。

名,说出。

蒙眬:快要睡着或刚醒时,两跟半开半闭,看东西模糊的样子。

2.辨一辨,注意下列近义词的区别凄惨凄楚“凄惨”,凄凉悲惨。

“凄楚”,凄惨痛苦。

“凄楚”比“凄惨”更多了一层内心痛苦。

勉强强迫“勉强”,使人做他自己不愿意做的事。

“强迫”,施加压力使服从,程度比“勉强”深。

歉疚愧疚内疚“歉疚”,感到对不起别人,内心痛苦不安。

“愧疚”,惭愧不安。

“内疚”,内心感觉惭愧不安。

三、明常识,知背景1.读一读,走近作者邹韬奋,原名思润,祖籍江西余江。

出生在福建永安。

1921 年大学毕业后至1931年,负责《生活》周刊和《时事新报》副刊编务。

1932年7月,建立生活书店。

次年加入中国民权保障同盟,当选为执行委员。

这期间,他写了《小言论》和《韬奋漫笔》等杂文集。

1933年7月因受迫害流亡国外,先后写了《萍踪寄语》、《萍踪忆语》4 本游记随笔。

7《包身工》测试卷(含答案)统编版高中语文选择性必修中册7《包身工》测试卷一、选择题1.下列各句中,没有语病的一句是()A.现代“包身工"的出现,是因为近年来劳动力供大于求、农民盲目外出打工以及劳动监察部门疏于管理的结果,影响了社会稳定。

B.养老是国家大事更是家事,国家将健全“居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合”的养老服务体系。

C.我们对职业要有一颗敬畏和赤诚的心,用“匠人精神"将这份职业做到极致,就可能会有意想不到的收获。

D.“人与自然"摄影展上的照片,无论是聚焦市井胡同,还是聚焦海滨风情,均具有悠远的意境,视觉上带给人清新和素净。

2.依次填入下列横线上的词语,最恰当的一项是()①我国确立的人民代表大会制度,是实现人民当家作主和保障公民政治_____的主要形式。

②由于价格一泻千里,多年来习惯了轻松赚钱的经销商们,感受到了前所未有的______危机。

③评论认为,在领导人换届后,新华社首次如此详细______领导人的出身经历与家庭,是新一届领导人倡导透明化作风的开始。

A.权力营利披露B.权利盈利披露C.权利营利透露D.权力盈利透露3.“在这千万被饲养者中间,没有光,没有热,没有温情,没有希望……没有法律,没有人道。

这儿有的是20 世纪的烂熟了的技术、机械、体制和对这种体制忠实服役的16世纪封建制度下的奴隶!”对这段话理解不正确的一项是()A.这段文字运用排比的修辞方法,以排山倒海的气势指斥包身工制度的罪恶。

B.“20 世纪的烂熟了的技术、机械、体制"代表了人类技术文明的进步。

这同“16世纪封建制度下的奴隶”形成巨大反差,两种事物结合在包身工身上,揭露了包身工遭受的压迫之深。

C.“16 世纪封建制度下的奴隶"运用比喻的修辞手法说明包身工的生活像奴隶一样凄惨。

D.“饲养”一词运用拟物的修辞手法,揭露资本家只把包身工当作谋利的工具,根本不当人看的罪恶。

邹韬奋是我国现代著名的出版家、政论家、社会活动家,杰出的新闻记者、爱国主义者和共产主义战士。

他献身于中国现代新闻出版事业,主编《生活》周刊等六刊一报及创办生活书店,一生留下800多万字的文章著述。

他为争取民族独立、人民解放贡献出自己全部心血。

值此新中国成立70周年之际,谨以此文表达对为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物——邹韬奋的崇敬之情。

心系救国矢志报国邹韬奋在1936年2月《〈生活日报〉的创办经过和发展计划》中写道:“我个人既是中华民族的一分子,共同努力救此垂危的民族,是每个分子所应负起的责任。

”邹韬奋生活于帝国主义列强欺凌中国的时代,一心救国、矢志报国是他不懈的理想和追求。

1919年五四运动爆发,邹韬奋作为大学生积极投身到运动中,参加上海《学生联合会月刊》的编辑工作,为“唤醒农工商各界,共做救国事业”而努力。

1922年,邹韬奋担任中华职业教育社编辑部主任,主编《教育与职业》月刊,开始了实业救国、教育救国的实践。

1926年10月,他接办《生活》周刊,这为他所进行的实业救国、教育救国和新闻救国实践提供了一个有力的舞台。

从1926年到1931年,他在《生活》周刊上发表近300篇文章,企望通过教育的普及、移风易俗的推广、现代文明理念的养成,以资产阶级改良方式唤醒民众为国家的独立、自由而奋斗。

1931年九一八事变后,邹韬奋救亡图存的激情迸发,他运用《生活》周刊一方面及时报道事变战况,鼓舞中国军民抗击日军的斗志,另一方面号召全国同胞捐款近13万元援助打响中国人民武装抗日第一枪的黑龙江省马占山部,《生活》周刊由此成为国内媒体抗日救国的一面旗帜。

1932年一二八事变发生,邹韬奋运用《生活》周刊的影响力,大力征募军需用品和日用品,支援在淞沪战役中英勇抗敌的十九路军,同时在沪西创设伤兵医院,为抗日将士治疗伤病。

1935年一二九运动爆发,他所创办的《大众生活》周刊因支持学生救亡运动、表达民众抗日心声而销量竟达20余万份,一时洛阳纸贵。

邹韬奋-《邹韬奋自述》的写成,也许还靠作者的被捕,因为在外面也许有

更

书名,邹韬奋自述。

出版社,安徽文艺出版社。

页数,385页。

开本,16。

品牌,安徽文艺出版社。

作者,邹韬奋文明国。

出版日期,2016年4月1日。

邹韬奋语种,简体中文。

ISBN,42567, 64。

内容简介。

《邹韬奋自述》以邹韬奋名字命名的“中国韬奋出版奖”是中国出版界最高奖。

以他名字命名的“韬奋新闻奖”是中国新闻界最高奖;被评为“一百位为新中国成立做出突出贡献的英雄模范”之一。

中国卓越的新闻记者。

政论家。

出版家;三联书店创办人。

《邹韬奋自述》收录了韬奋先生的主要经历与回忆。

以及作者流亡落难期间的患难余生等内容。

图书目录。

第一编经历与回忆开

头的话二十年来的经历一永不能忘的先生二工程师的幻想三大声疾呼的国文课四课外阅读五写作的尝试六新闻记者的作品七英文的学习八修身科的试卷九幻想的消失十青年“老学究” 十一踏进了约翰十二深挚的友谊十三苦学时代的教书生涯十四初出茅庐十五三星期的练习十六新饭碗问题十七编译的教训十八英文教员十九外国文和外国教师二十一个基本原则二十一进一步的研究二十二写作中的“积蓄” 二十三一种有趣味的工作二十四现实的教训二十五一幕悲喜剧二十六一年的练习二十七聚精会神的工作二十八一个小小的过街楼二十九转变三十几个原则三十一社会的信用三十二立场和主张三十三深夜被捕三十四到捕房三十五铁格子后面三十六高三分院三十七再被羁押三十八同情和厚意三十九地方法院四十押在公安局四十一高等法院四十二看守所四十三

临时的组织四十四我们的“家长” 四十五“难兄难弟”的一个四十六“难兄难弟”的又一个四十七“难兄难弟”的又一个四十八“难兄难弟”的又一个四十九一个“难妹” 五十“六个人是一个人” 五十一前途在香港的经历五十二波动五十三贫民窟里的报馆五十四惨淡经营之后五十五一个难关五十六新闻检查五十七一个有利的特点五十八种种尴尬五十九一只大笨牛附录:我的母亲第二编患难余生记第一章流亡第二章离渝前的政治形势第三章进步文化的遭难第三编师友交往与人物述略记蔡孑民先生高尔基——《革命文豪高尔基》编译后记纪念戈公振先生悼戈公振先生杜重远先生——《狱中杂感》序悼王永德先生悼马相伯先生第四编萍踪忆语船上的民族意识海上零拾月下中流——经苏彝士河海程结束威尼斯—世界公园的瑞士巴黎的特征在法的青田人由巴黎到伦敦曼彻斯特利物浦游比

杂谈之一游比杂谈之二谒列宁墓开放给大众的休养胜地——克里米亚雅尔达由大瀑布到大工厂又看到几个“大” 美国青年运动。

序言。

时间过得真快!在我提笔写这篇《开头的话》时候。

离开这本书的脱稿又有两个多月了。

在这两个多月里面。

我和几位朋友在羁押中的生活和以前差不多。

关于我自己在这时期内的“工作”。

完成了两本书。

邹韬奋除这本《经历》外。

还有一本是《萍踪忆语》;随后把我从香港回上海后所发表的文章略加整理。

编成一书。

名叫《展望》;同时看了十几本书。

我个人在这几个月羁押中所得的只是这一点点微小的收获;但是睁开眼看看中国时局的变化。

却有了值得特别注意的新的形势——渐渐地走上和平统一的道路。

依政府当局的表示。

在国际主张参加集体安全。

也就是参加反侵略的阵线;在国内主张保全国力以救亡图存;关于民族敌人的侵略。

加强保全领土主权的

决心;关于国民大会和制宪问题。

准备有所改进;关于释放政治犯。

集中人才和开放言论。

也有比较具体的表示。

事实上的表现虽还有待于全国上下的继续努力。

但是一线曙光的显露。

却已给与国事前途以转机的可能性。

这可能性的大小。

全视今后全国上下努力程度为转移。

我们国民此后应该格外努力的是:一方面要从种种工作上更充实团结御侮的内容。

一方面要用种种方法督促并协助政府实现民主政治。

民主政治的忠实执行。

对于民众救国运动的民权有切实的保障。

正所以增加全国一致救亡的力量。

所以这两方面实在有着密切的联系。

这一点也许可以作为本书立场和主张的补充。

关于这本《经历》。

还有几句话想附带提及的。

就是这本书并非什么自传。

我也够不上有什么自传。

只不过就我二十年来的生活过程中抽出一些关于就学就业的经历片段。

和关心我的好友们谈谈。

其中或者不无一些可供青年朋友们

的参考。