中外教育史

- 格式:doc

- 大小:61.00 KB

- 文档页数:9

《中外教育史》课程介绍一、课程背景教育是人类社会发展不可或缺的一部分,从最早的氏族部落的教育到现代世界各国的教育体系,教育史的发展脉络清晰可见。

为了帮助同学们更好地了解教育的发展历程,我们开设了《中外教育史》这门课程。

本课程将介绍世界和中国不同历史时期的教育制度、教育思想、教育实践以及教育变革等。

二、课程目标1. 了解中外教育的发展历程,掌握不同历史时期的教育制度、教育思想和实践;2. 培养同学们对教育史的兴趣,提高历史素养;3. 通过对中外教育史的学习,培养同学们的批判性思维和独立思考能力。

三、课程内容1. 古代教育:介绍世界和中国古代的教育制度、教育思想和实践,包括原始社会、奴隶社会、封建社会等不同历史时期的教育发展;2. 中世纪教育:介绍中世纪的教育制度、教育思想和实践,包括宗教教育、大学教育等;3. 近代教育:介绍近代的教育制度、教育思想和实践,包括工业革命对教育的影响、现代教育 ** 等;4. 现代教育:介绍现代的教育制度、教育思想和实践,包括全球化和信息化对教育的影响、素质教育等;5. 中国现代教育史:重点介绍中国近现代教育制度、教育思想和实践的发展历程。

四、教学方法本课程将采用多种教学方法,包括课堂讲授、小组讨论、案例分析等。

我们将邀请有丰富教学经验的教师授课,通过生动的案例和丰富的图片,帮助同学们更好地理解教育史的发展。

五、考核方式本课程的考核方式包括平时成绩和期末考试。

平时成绩将根据出勤率、课堂表现和作业完成情况综合评定。

期末考试将采用闭卷形式,主要考察学生对课程内容的掌握情况。

六、课程意义学习中外教育史不仅有助于我们了解人类文明的发展历程,还能为我们提供许多有益的启示。

通过学习不同历史时期的教育制度、教育思想和实践,我们可以更好地理解教育的本质和价值,培养自己的批判性思维和独立思考能力。

同时,学习中外教育史也有助于我们更好地认识自己,了解自己的文化传统和价值观念,为未来的学习和工作奠定基础。

“大艺”、“小艺”之分,书、数是小艺,主要是小学课程,礼、乐、射、、《书》、《礼》、《易》、《乐》、《春秋》称为“六艺”。

学在官府是对西周教育制度的高度概括,也是我国奴隶社会教育制度的重要特征,主要体现在:①礼不下庶人,学术和教育它规定了孔子办私学的对象,是孔子教育实践和教育理论的重要组成部分。

“有教无类”中的“类”是指“种“有教无类”的本意是在教育对象上,无分贵族与平民,不分华夏与华夷诸族都可以入学。

孔子有教无类的提出是针对奴隶主阶级有教有类而言的,表现在:一方面华夷诸族为异类,华夏诸族中被统治的氏族皆同教育无缘;另一方面,居统治地位的氏族内部也有森严的等到级性。

孔子冲破了这二个界线,不仅把教育及于蛮夷之邦,而且打破了“礼不下庶人”:孟子强调人性是人类所特有的本质特性,人性表现为“四心”,即恻隐之心,羞恶之心,辞让之下,是非之心。

这四种善端视后天“明人伦”就是“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”。

后世也称为“五伦”。

:设科,即根据考题的难易程度分为甲乙两科,以区别学生程度与授官职位的高低;射策即如今的抽签考试,内容侧重于对经6年,宋明帝立总明观,置祭酒,设儒道文史四科是集藏书,研究,教学为一体的机构。

始于汉文帝,在汉武帝时期得以确立,是先经考察举荐、再经考试、据考试成绩优劣选任人管的制度,是对太学养士选材的补充。

“九品中正”制是魏晋南北朝时期施行的一种选士制度。

具体的实施办法大致是:朝廷在州、郡设立大、小中正官,由他们人法。

这种制度施行之初,试图通过品评,客观、公正地考察人才,但是后来,中正官一职完全被世族把持,这种制度逐渐贵族化了,丧影响了教育的发展。

九品中正制的实施,是选士制度发展史上一个不可或缺的过程,对选士制度的完善是有意义的。

制度,以《三经新义》为科考的标准教材;改革太学,创立“三舍法”;恢复和发展州县地方学校;恢复和创设武学律学和医学。

③崇宁是北宋教育家胡瑷在苏州、湖州讲学时采用的一种教学及教学管理方法,其主要做法是:设立经义斋和治事斋,创行分斋教学专业人才。

中外教育简史学习指导及形成性考核第一部分课程概述一、《中外教育史》的课程性质与特点(一)《中外教育简史》课程是教育类教育管理专业(本科)必休的一门课程,是为培养学员掌握中外教育史知识,认识中外教育发展历史规律,形成初步研究能力的一门专业基础课。

《中外教育简史》包括中国教育简史和外国教育简史两个部分。

它以马克思辩证唯物主义历史观为指导,研究中外教育在古代、近代、现代不同历史时期形成和发展的过程,其内容具有历史性、阶段性和连续性的特点。

中外教育史研究主要是从宏观和发展角度把握中外教育演变的史实和线索,总结中外教育的经验和教训,吸收人类教育发展的丰富的知识和营养。

《中外教育简史》课程设置的基本要求是:使学员比较全面、简要地掌握中外教育制度和教育思想发展的基本内容,认识不同时期中外教育发展的特点和存在的问题,了解中外教育改革的经验和教训,初步形成具有历史感的教育眼光,对于教育问题的较为敏感的把握能力,以及分析和比较研究教育问题的能力,古为今用,洋为中用,为我国的教育改革和发展起到历史借鉴作用。

(二)《中外教育史》是教育学和历史学交叉性学科。

它是研究中外教育发展的历史线索和历史规律的学科。

所以,它既是一门专业史,也是一门教育学史。

也就是说,它是教育学和历史学交叉的学科,学科结构和学习方式与一般历史差不多,而学习内容则是教育领域的。

《中外教育史》的课程基本结构,从向划分,可分为中国教育史和外国教育史两大部分,可分为教育制度史和教育思想史两大部分。

教育制度史讲文教政策、教育体制、各类学校设置、教学和教育制度、学生与教师制度。

教育思想史是讲中外历国历代著名教育家,或者是教育名篇名著中的教育思想理论。

思想史和制度史有联系,但是总的来看彼此相对独立。

从纵向划分,从远古一直到1640年英国资产阶级革命前为古代,1640年到第二次世界大战结束为近代,二战后则属于当代了。

把握住这样的总体结构,在学习时就可以更加心中有数,也有助于总体复习,总体掌握。

《中外教育史》课程思政教学案例一、教学目标1.知识与技能:使学生掌握中外教育史的基本框架和发展脉络,了解不同历史时期和地域的教育制度、教育思想以及教育改革。

2.过程与方法:通过案例分析、小组讨论等教学方法,提高学生的思辨能力和历史分析能力。

3.情感态度与价值观:引导学生树立正确的教育观念,培养对教育事业的热爱和责任感,同时增强文化自信和民族自豪感。

二、教学内容与思政元素融合1.强调教育的社会功能:通过分析中外历史上著名教育家的思想和实践,引导学生理解教育的社会功能和价值,强调教育在推动社会进步和民族复兴中的重要作用。

2.弘扬中华优秀传统文化:在介绍中国教育史时,重点强调中华优秀传统文化的传承和创新,激发学生对民族文化的认同感和自豪感。

3.培养国际视野:通过对比中外教育史,引导学生了解不同文化背景下的教育制度和教育思想,培养他们的国际视野和跨文化交流能力。

三、教学实施过程1.导入新课:通过提问或讨论的方式,引导学生思考教育的本质和功能,为进入中外教育史的学习做好铺垫。

2.新课讲授:按照时间顺序,系统讲授中外教育史的基本知识和重要事件。

在讲授过程中,穿插相关思政元素,如强调教育的社会价值、弘扬中华优秀传统文化等。

3.案例分析:选取与课程内容相关的典型案例,如孔子的教育思想、近代中国的教育改革等,让学生进行深入分析和讨论。

通过案例分析,加深学生对教育理论和实践的理解,同时培养他们的思辨能力和解决问题的能力。

4.小组讨论与汇报:将学生分成若干小组,每组选择一个与课程内容相关的主题进行深入研究并准备汇报。

通过小组讨论和汇报,提高学生的团队协作能力和口头表达能力。

5.课堂总结与反思:对本节课的内容进行总结,并引导学生进行反思和提问。

鼓励学生将所学知识应用到实际生活中,培养他们的实践能力和创新精神。

四、教学评价与反馈1.课堂表现评价:观察学生在课堂上的参与度、思考深度等表现,给予及时的评价和反馈。

2.小组讨论评价:对小组讨论的成果进行评价,鼓励学生提出有深度的见解和建议。

《中外教育史》授课计划一、授课目标本课程将介绍中外教育史的发展历程,包括古代、近代和现代的教育制度、教育理念、教学方法等。

通过本课程的学习,学生将了解中外教育的发展脉络,掌握教育的基本规律,为未来的教育实践打下基础。

二、授课内容第一部分:古代教育史1. 中国古代教育:包括夏、商、周、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐等时期的教育制度、教育理念、教学方法等。

2. 西方古代教育:包括古希腊、罗马、中世纪等时期的教育制度、教育理念、教学方法等。

第二部分:近代教育史1. 中国近代教育:包括洋务运动、维新运动、新文化运动等时期的教育改革,以及现代教育制度、教育理念、教学方法的演变。

2. 西方近代教育:包括工业革命、现代教育制度、教育理念、教学方法的演变,以及现代教育技术的出现和发展。

第三部分:现代教育史1. 中国现代教育史:包括改革开放以来的教育改革,以及现代教育制度、教育理念、教学方法的演变。

2. 西方现代教育史:包括现代教育技术的发展,以及现代教育制度、教育理念、教学方法的演变。

三、授课方式本课程将采用讲授、讨论、案例分析等多种教学方式,结合多媒体教学工具,使授课内容更加生动有趣。

同时,学生可以通过小组讨论、案例分析等方式,提高自己的分析能力和解决问题的能力。

四、授课时间本课程共计48学时,每周2学时,共计3周。

五、授课对象本课程适合对教育史感兴趣的学生,以及对教育有深入了解需求的学生。

六、考核方式本课程的考核将采用平时成绩和期末考试相结合的方式。

平时成绩将根据出勤率、课堂表现和作业完成情况评定;期末考试将采用闭卷考试的形式,考察学生对本课程内容的掌握情况。

注意事项:1. 请学生按时参加课程,遵守课堂纪律,尊重授课教师和其他同学。

2. 学生应认真完成作业,积极参与课堂讨论,以提高自己的学习效果。

3. 本课程的学习需要具备一定的历史知识和文化素养,建议学生在学习前先进行相关准备。

4. 本课程的学习将有助于提高学生的综合素质,包括思维能力、分析能力和解决问题的能力等。

《中外教育史》课程标准一、课程性质与目标课程性质:《中外教育史》是教育科学的重要分支,是教育类专业的基础课程,旨在帮助学生系统掌握中外教育史的基本知识。

课程目标:学生通过本课程的学习,应能够了解中外教育的起源、发展、变革及现状,掌握中外教育史的基本框架和主要内容,并能够比较中外教育制度的异同,分析其形成原因和影响。

二、课程教学内容及要求1. 中外教育史概述:介绍中外教育的起源、发展、变革及现状。

2. 教育制度比较:比较中外教育制度的异同,分析其形成原因和影响。

三、课程评估方式与标准平时成绩:包括出勤率、作业完成情况、课堂表现等,占总评分的30%。

考试成绩:采用闭卷考试方式,考察学生对中外教育史知识的掌握程度,占总评分的50%。

课题研究报告:要求学生选择一个与教育史相关的问题进行深入研究,撰写研究报告,占总评分的20%。

四、课程教材与参考资料教材:使用中外教育史相关教材和参考书籍。

参考资料:包括中外教育史相关论文及研究报告、教育博物馆展览资料及教育视频资料,以及互联网上有关中外教育史的相关资源。

五、课程学时安排本课程共计32学时,其中包括理论讲授16学时,案例分析4学时,其余学时可用于课堂讨论、学生报告等活动。

六、教学方法与手段讲授法:通过教师的系统讲授,帮助学生掌握中外教育史的基本知识和理论。

案例分析法:通过分析具体的教育案例,加深学生对教育理论和实践的理解。

讨论法:组织学生进行课堂讨论,鼓励他们发表自己的观点和看法,提高他们的思辨能力和口头表达能力。

七、课程思政元素通过本课程的学习,引导学生理解不同国家教育制度的优劣和适应性,增强他们的国际视野和跨文化交流能力。

同时,通过对中外教育史的学习,培养学生的历史责任感和使命感,激发他们对教育事业的热爱和奉献精神。

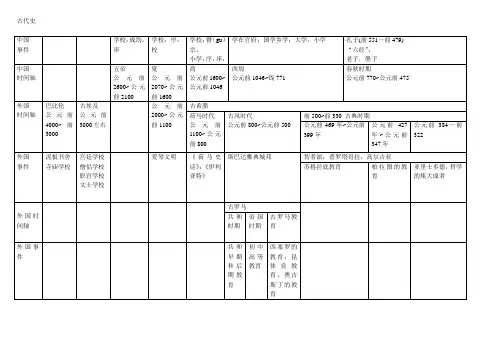

古代史

(—)南京国民政府的教育

1.教育宗旨与教育方针的变迁

党化教育;“三民主义”教育宗旨;“战时须作平时看”的教育方针。

2.教育制度改革

大学院和大学区制的试行;“戊辰学制”的颁行。

3.学校教育发展

初等教育;中等教育;高等教育;抗日战争时期的学校西迁。

4.学校教育的管理措施

训育制度;中小学校的童子军训练;高中以上学生的军训;中学毕业会考。

(二)中国共产党领导下的革命根据地教育

1.新民主主义教育方针的形成

苏维埃文化教育总方针;抗日战争时期中国共产党的教育方针政策;“民族的、科学的、大众的”文化教育方针。

2,干部教育

干部在职培训;干部学校教育;“抗大”。

3.群众教育

4.普通教育

根据地的小学教育;解放区中小学教育的正规化;解放区高等教育的整顿与建设。

5.革命根据地教育的基本经验。

一、填空:1、新三艺旧三艺新三艺:数学、自然科学和外语旧三艺:文法,修辞,雄辩术(古希腊)2、四书五经四书:大学中庸论语孟子五经:诗书礼易春秋3、各教育家及创办的学校名称孔子、孟子、荀子。

--儒家的,强调仁、爱、礼。

韩非子。

--法家的,强调强制力。

老子、庄子。

--道家的,强调无为而治。

董仲舒。

--汉代改良后的儒家。

强调大一统思想。

万木草堂1891年长兴里;时务学堂1897·10长沙,熊希龄、陈宝箴、黄遵宪、梁启超、谭嗣同创办;爱国女学与爱国学社 1902蔡元培、章太炎;通州师范1903年创办王国维、日籍教师等10余人任课南开学校 1904年,1907年改称“南开中学堂”, 1919年成立大学部复旦公学1903年马相伯 1917年更复旦大学集美学校等浙江大学竺可桢任校长二、选择、判断、名词解释:文教政策:焚书坑儒、兼容并包(蔡元培)、思想自由夏—重武文字;商—重神,先鬼,后礼,占卜,乐教;西周—资料来源,重礼、刑不上大夫,礼不下庶人,礼的宗法性,森严的等级制,学在官府,官师合一,政教合一。

春秋:中原问鼎,官学衰败、士人下移。

东周文教政策的特点:文化多元,用士养士,百花齐放。

汉代:1.黄老之术(百家争鸣余绪、大趋势、帝王要素)2.独尊儒术(刘邦不重儒,置五经博士、兴办太学、改革选士制、尊孔、厘订古籍)魏晋南北朝:多元与变幻的文教政策1.儒术独尊的破产2.佛教的传播与观念更易3.道教的回应性发展与玄学滥觞。

隋唐:一、文明开放的文教政策(一)重振儒术的主导原则1.尊孔封文宣王;弟子亦册封2.立孔庙国子监立庙,中央官学立牌位3.重知识重人才28学士4.整理儒家经典五经定本(颜),五经正义(孔)(二)兼容佛道玄的宽松态度宋:重文国策的强化1.重文国策2.尊孔崇儒儒家伦理纲常的地位。

至圣文宣王,拜谒孔庙3.崇道抑佛4.弘扬理学理学以儒为基本,结合道家的独立意识和佛教精巧的思辩性元:元重武轻文(宗教宽容、人分四等、遵用汉法重程朱)明清:极端专制的文教政策1、文治为重——“世治宜用文。

中外教育史的收获与体会

中国的教育史可以看做是一部具有悠久历史的百科全书,里面列有

我国漫长而又艰辛的学术之路和发展过程。

中国的教育史追溯到西汉,历经两千多年的沧桑,由儒家以及中国传统文化思想引领,有着非常

丰富的历史经验和智慧。

而外国教育史也总结了世界各地的传统文化

思想,以及来自不同国家的不同教育理念的发展过程。

比较中外教育史,收获大有不同。

首先是理论上的收获,细读中外教

育史,可以提炼中外各种教育思想,领略其宗教文化的底蕴,深入洞

悉学理论与教育模式,从中汲取智慧,完善和重构自身的认知。

其次

是实践上的收获,中外教育史可以指导实践教育,从中学习到古今名

师的教育技巧,总结优秀的教学流程与经验,积极借鉴,创新教育,

实现教育教学进步。

总而言之,研究中外教育史,收获丰富,能够帮助我们开阔视野,把

握发展趋势,掌控实践教育的本质,助力教育的实现实现真正的终身

发展。

中外教育史一、中国古代教育(一)官学制度的建立与“六艺”教育的形成1.学校萌芽的传说2.西周的教育制度“学在官府”;大学与小学;国学与乡学;家庭教育3.“六艺”教育(二)私人讲学的兴起与传统教育思想的奠基1.私人讲学的兴起与诸子百家私学的发展2.齐国的稷下学宫3.孔丘的教育实践与教育思想创办私学与编订“六经”;“庶、富、教”、“性相近也,习相远也”与教育作用和地位;“有教无类”与教育对象;“学而优则仕”与教育目的;教学内容;教学方法:因材施教、启发诱导、学思行并重;道德教育;论教师;历史影响4.孟轲的教育思想思孟学派;“性善论”与教育作用;“明人伦”与教育目的;“大丈夫”的人格理想;“深造自得”的教学思想。

5.苟况的教育思想荀况与“六经”的传授;“性恶论”与教育作用;以“大儒”为培养目标;以儒经为教学内容;“闻见知行”结合的学习过程与方法;论教师6.墨家的教育思想“农与工肆之人”的代表;“素丝说”与教育作用;以“兼士”为培养目标;以科技和思维训练为特色的教育内容;主动、创造的教育方法7.道家的教育思想“法自然”与教育作用;“逍遥”的人格理想;提倡怀疑的学习方法8.法家的教育实践与思想“人性利己说”与教育作用;禁诗书与“以法为教”;禁私学与“以吏为师”9.战国后期的教育论著《大学》;《中庸》;《学记》;《乐记》(三)儒学独尊与读经做官教育模式的初步形成 1.“独尊儒术”文教政策的确立2.太学、郡国学与鸿都门学3.察举制度4.董仲舒的教育实践与教育思想《对贤良策》与三大文教政策;论人性与教育作用;论道德教育。

5.王充的教育实践与教育思想对谶纬神学的批判关于教育作用与培养目标论学习(四)封建国家教育体制的完善1.魏晋南北朝官学的变革西晋的国子学;南朝宋的“四馆”与总明观2.隋唐时期教育体系的完备文教政策的探索与稳定;政府教育管理机构和体制的确立;中央和地方官学体系的完备;私学发展;学校教育发展的特点3.科举制度的建立科举制度的萌芽与确立;科举考试的程序、科目与方法;科举制度与学校教育的关系;科举制度的影响。

有关“中外教育史”的教学大纲内容有关“中外教育史”的教学大纲内容如下:一、课程性质、目的与任务1.课程性质:本课程为教育学专业的核心课程之一,主要探讨中国与外国教育思想和教育制度的产生、变革和发展,揭示其规律。

2.课程目的:通过本课程的学习,让学生了解中国与外国教育思想和教育制度的产生、变革和发展轨迹及其演变规律的知识;树立历史唯物主义的教育发展观,形成批判的思维品质,具备初步的教育史研究能力;增强学生的民族自信心,鼓舞学生创建有中国特色的教育科学的自信心,激励学生献身教育事业的精神。

二、教学内容与要求1.教学内容:本课程主要包括中国教育史和外国教育史两大部分。

中国教育史部分主要探讨中国古代教育制度、教育思想、教育实践和教育家等方面的内容;外国教育史部分主要探讨西方古代教育、中世纪教育、文艺复兴时期教育、近代教育和现代教育等方面的内容。

2.教学要求:要求学生掌握中国与外国教育思想和教育制度的基本内容,理解其产生、变革和发展的历史背景和社会条件,分析其特点和影响。

同时,要求学生了解不同历史时期的教育改革和教育家的思想和实践,理解其对当时社会和后世的影响。

三、教学方法与手段1.教学方法:本课程采用讲授、讨论、案例分析等多种教学方法,鼓励学生积极参与课堂讨论和实践活动。

2.教学手段:本课程采用多媒体教学手段,包括PPT演示、视频展示等,以提高教学效果。

四、考核方式与标准1.考核方式:本课程采用闭卷考试和平时成绩相结合的考核方式。

闭卷考试主要考查学生对知识点的掌握和理解程度;平时成绩主要考查学生的课堂表现、作业完成情况等。

2.考核标准:本课程的考核标准主要包括知识点的掌握程度、分析问题的能力、批判性思维能力和表达能力等方面。

具体标准根据学校和课程要求而定。

五、教学资源与推荐读物1.教学资源:本课程提供相关的教材、参考书目和在线资源等,供学生参考和学习。

2.推荐读物:推荐一些与本课程相关的经典著作和学术论文,供学生深入学习和研究。

第一章从非形式化教育向形式化教育教育的转变一、教育的起源学说:代表人物、内容、局限性1、神话起源说:主要观点是由人格化的神所创造,其目的是体现神的意志,使人皈依于神。

2、生物起源说:代表人物是法国的利托尔诺,英国的沛西、能;主要观点是,教育起源于动物的本能,尤其是高等动物,生来就具备一种由遗传而得的潜在的教育能力,从而使后代能持续地维持下去。

评价为把动物的本能等同于教育,否认了教育的社会性。

3、心理起源说:代表人物为美国的孟禄,主要观点为教育起源于儿童对成年人的无意识模仿,而此种无意识的模仿不是习得性的,而是遗传性的;评价为把教育看成简单的模仿,没有认识到教育的目的性。

4、劳动起源说:主要观点为在马克思历史唯物主义理论的指导下形成的,认为教育起源于人类社会的生产劳动实践之中;评价为提供了理解教育起源和教育性质的一把“金钥匙”。

二、远古时期非形式化教育的实施(教育性质、学习内容、学习形式)三、原始社会教育的特点1、教育目的一致,教育权利平等。

2、以生活经验为教育内容,包容多种方面。

3、教育活动在生产生活种进行。

4、教育的手段局限于言传身教。

5、男女教育有区别,根源在于分工。

6、教育还没有专门的场所和专职人员。

四、世界早期学校的基本概况(古代埃及、古代两河流域、古代印度)五、夏商周学校的基本类型(尤其是西周—小学和大学)六、西周学校教师的特点(官师合一)七、六艺教育的内容八、斯巴达和雅典教育的基本概况、斯巴达和雅典教育的异同(简答)不同点:(1)政府对教育的态度不同:以农业国、实行奴隶主阶级专制政治的斯巴达,采取严格的集权领导,把儿童视为国有;政府官员及社会成年人对青少年履行监管的义务,青少年必须服从;教育开支由国家负担,青少年免费接受教育。

而商业发达,实行奴隶主阶级民主政治的雅典,对教育则采取放任政策,把教育子女视为家庭的职责,为孩子选择合适的学校,并交纳学费,都是家长应尽的职责。

(2)培养目标不同:斯巴达统治者对内施行暴政;对外则实行防御、侵略政策,以训练勇敢善战的士兵为重任,女子也不例外。