中外教育史完整

- 格式:ppt

- 大小:5.25 MB

- 文档页数:87

中外教育史纲第一章非形式化教育向形式化教育的转变第一节远古时期非形式化教育概况一、教育如何起源?P1教育起源的几种假说:(一)神话起源说1.代表人物:最古老,宗教,我国古代。

2.观点:教育与万事万物一样,都由神创造,教育目的就是体现神或天的意志,使人皈依于神或顺从于天。

3.评价:根本错误,非科学。

(二)生物起源说教育学史上第一个正式提出。

1.代表人物:法国哲学家利托尔诺,英国教育家沛西.能。

2.观点:教育为生物学现象,教育过程为本能的传授活动。

教育活动不仅存在于人类社会之中,而且存在于动物界;生物的冲动是教育的主要动力。

3.评价:标志着在教育起源问题上开始从神话解释转向科学解释。

其根本错误在于没能区分出人类教育行为与其他动物类似行为之间的质的差别。

(三)心理起源说1.代表人物:美国教育史专家保罗.孟禄2.观点:教育起源于日常生活中儿童对成人本能的、无意识的模仿。

3.评价:忽视了教育的意识性和目的性。

具有一定的历史进步性,但没有揭示出教育起源的内在动力和社会原因。

(四)劳动起源说(社会起源说)1.代表人物:前苏联及我国的教育学家大都认可这一观点。

2.观点:教育起源于劳动和劳动过程中所产生的需要。

第一,教育起源于劳动或劳动过程中所产生的需要;第二,教育是人类特有的一种社会活动;第三,教育产生于劳动是以人类语言和意识的发展为条件的;第四,教育从产生其职能是传递劳动中的社会生产和生活经验;第五,教育的范畴是历史性与阶级性的统一。

3.评价:劳动虽然在教育的起源中发挥着重要的、决定的作用,但它只能是教育起源的外因,没有揭示出教育起源的内因。

需要起源说:教育起源于人类参与社会生活和自身发展的需要——杨贤江。

(五)其他起源说文化起源说、军事训练说、生活需要说、前身起源说、交往起源说、家庭起源说、社会化影响说、超生物经验的传递和交流、人科系统进化过程中的早产现象与教育的起源有着必然的联系说等。

二、远古时期非形式化教育的实施P2(一)教育性质:儿童公育(二)教育内容:1.生存技能的教育2.生产劳动的教育3.原始宗教与教育:图腾4.艺术与教育(三)教育方式:在生产和生活中。

1、中国学前社会教育机构产生的背景是什么?1)鸦片战争以后,中国由封建社会沦为半殖民半封建社会,近代社会种种变革开始了,其中教育领域,尤其是由当时清政府颁布的”癸卯学制”进一步明确和奠定了学前教育的地位,并开始摆脱过去家庭式的封建传统模式,逐步向由社会专门教育机构组织实施的方向发展。

2)帝国主义在我国的领土上大肆兴建,清政府的官僚也开始兴办工业企业,原本的重农轻工到大量需要劳动力使用机器(实用技术的人员),加上当时经济萧条,妇女为了生计,纷纷出来打工,工人中开始出现大量妇女,而她们的孩子却没有人照看,父母都希望自己的孩子能够学知识当官,所以对于孩子的教育和保养有了需求。

3)列强主义的入侵,激发了那些有新知识技术的人,救亡图存的声浪遍及全国。

”师夷长技以制夷”,大家效仿西方-----创办西学。

康有为第一次系统的提出资产阶级教育制度。

梁启超提倡设两年制幼稚园。

这已经为近代学前教育的产生做了舆论和思想准备。

4)列强侵略的加深,名族危机加重,爆发反帝爱国运动。

软弱的清政府两面派,为了安抚和稳定国人的心,颁布了”癸卯学制”--更为详备的近代学制系统,其中包括了蒙养院制度,由此,我国的近代学前教育才开始产生斌逐步发展起来。

2、蒙养院制度怎样随着癸卯学制的产生而确立?1)第一个学前教育法规的颁布,它标志着中国的学前教育已经开始进入一个新的发展阶段。

说明蒙养院成为国家教育体系中的一个重要组成部分,作为一个学前教育的专门机构来组织。

对于蒙养院的各个方面都作了详细的要求。

3、蒙养院的保教内容是什么?4、从德智体美方面进行保教活动,包括行仪、谈话、读方、数方、手技、乐歌、游戏7项。

5、试分析蒙养院制度的特点。

1)设置的地点并非正式教育机构,以保育为主2)师资:一园,一保(受过专门的学前教育的女子或经检验合格者)3)从上一级领导人一层层地往下,由领导人组织发起的。

4)从师资培养的方式,园长的聘任到幼儿的课程、玩具、教法上来看,只是把日本的一套照搬照抄过来5)封建伦理道德的灌输和行为习惯的训练,并不放弃传统儿童教育的核心。

精心整理中外教育简史1孟子的人性论是——性善论2战国后期,我国出现的具有世界影响的教育文献是——《学记》3()被公认为全世界伟大的思想家和教育家,他首先提倡有教无类思想——孔子4()是原始文化科学知识的保存者和传播者,是知识分子的前身——巫师5东汉时期,()是一种专门学校,作为一种办学的新兴形式,为后代专门学校的发展提供了经验,也是世界上最早的文学艺术专门学校。

——鸿都门学6()是中国历史上最先论述教育与经济发展关系的教育家。

——孔子7()最早发现光的直线行进这一基本光学原理,由此探讨了一系列光学问题,并做了类似“小孔成像”8 9 1011” 1213141 23西周“4512345学堂6()成为继孔子后的又一位大教育家,成为南宋理学思想的集大成者。

——朱熹7我国大学最早招收女生的是——北京大学81872年出发的留美幼童是近代中国政府派出的首批留学生,他们的成行得力于()的倡导。

——容闳9()在定县乡村教育实验的基础上,总结了“四大教育”和“三大方式”。

——晏阳初10()提出“活教育”的目的是做人做中国人做现代中国人。

——陈鹤琴11()首先在学校中实行“分斋教学”,开了文理教学分科设置和建立主副科制度的先河,对后世中外教育发展有着重要的借鉴意义。

——胡瑗121927年6月,南京国民政府决定以()取代教育部制。

该制是将全国最高学术机关和最高教育行政机关合为一体的制度。

——大学院制13在革命根据地中,毛泽东直接创办的教育机构是()。

——湖南自修大学14有“汉代孔子”之称的(),首先提出了“罢黜百家、独尊儒术”思想,使得儒家思想成为以后封建社会的正统思想。

——董仲舒15()是中国近代从德、智、体三要素出发构建教育目标模式的第一人。

——严复161940年10月,我国第一所独立的公立幼稚师范学校——()诞生。

——江西省立实验幼稚师范学校17________提出了改造社会要从乡村着手的“乡治”主张,即“乡村建设”理论。

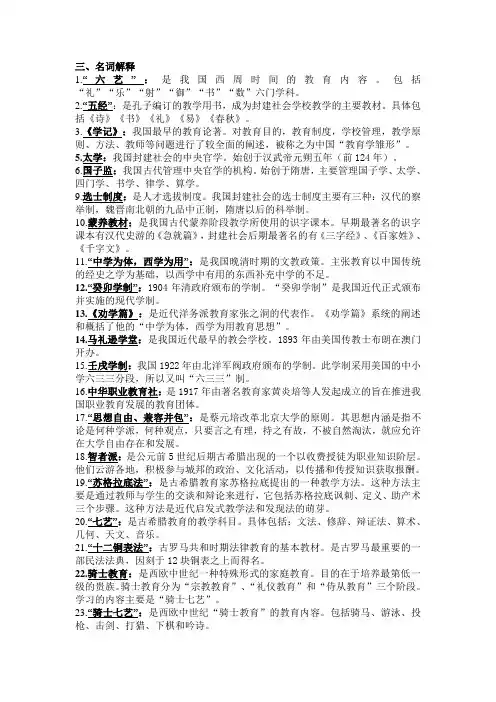

三、名词解释1.“六艺”:是我国西周时间的教育内容。

包括“礼”“乐”“射”“御”“书”“数”六门学科。

2.“五经”:是孔子编订的教学用书,成为封建社会学校教学的主要教材。

具体包括《诗》《书》《礼》《易》《春秋》。

3.《学记》:我国最早的教育论著。

对教育目的,教育制度,学校管理,教学原则、方法、教师等问题进行了较全面的阐述,被称之为中国“教育学雏形”。

5.太学:我国封建社会的中央官学。

始创于汉武帝元朔五年(前124年)。

6.国子监:我国古代管理中央官学的机构。

始创于隋唐,主要管理国子学、太学、四门学、书学、律学、算学。

9.选士制度:是人才选拔制度。

我国封建社会的选士制度主要有三种:汉代的察举制,魏晋南北朝的九品中正制,隋唐以后的科举制。

10.蒙养教材:是我国古代蒙养阶段教学所使用的识字课本。

早期最著名的识字课本有汉代史游的《急就篇》,封建社会后期最著名的有《三字经》、《百家姓》、《千字文》。

11.“中学为体,西学为用”:是我国晚清时期的文教政策。

主张教育以中国传统的经史之学为基础,以西学中有用的东西补充中学的不足。

12.“癸卯学制”:1904年清政府颁布的学制。

“癸卯学制”是我国近代正式颁布并实施的现代学制。

13.《劝学篇》:是近代洋务派教育家张之洞的代表作。

《劝学篇》系统的阐述和概括了他的“中学为体,西学为用教育思想”。

14.马礼逊学堂:是我国近代最早的教会学校。

1893年由美国传教士布朗在澳门开办。

15.壬戌学制:我国1922年由北洋军阀政府颁布的学制。

此学制采用美国的中小学六三三分段,所以又叫“六三三”制。

16.中华职业教育社:是1917年由著名教育家黄炎培等人发起成立的旨在推进我国职业教育发展的教育团体。

17.“思想自由、兼容并包”:是蔡元培改革北京大学的原则。

其思想内涵是指不论是何种学派,何种观点,只要言之有理,持之有故,不被自然淘汰,就应允许在大学自由存在和发展。

18.智者派:是公元前5世纪后期古希腊出现的一个以收费授徒为职业知识阶层。

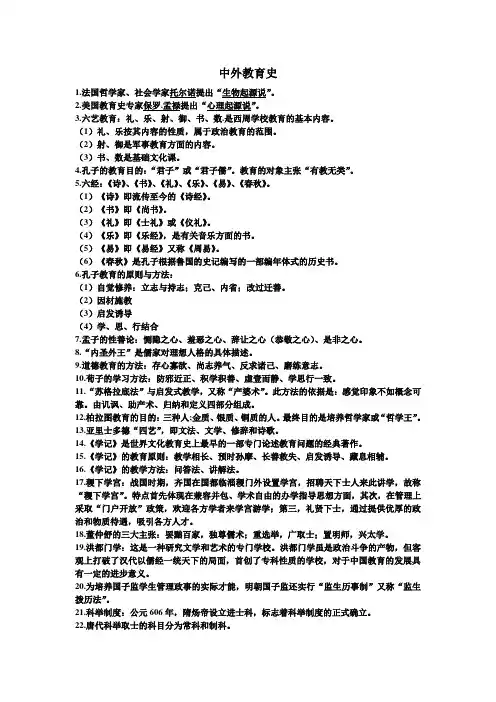

中外教育史1.法国哲学家、社会学家托尔诺提出“生物起源说”。

2.美国教育史专家保罗.孟禄提出“心理起源说”。

3.六艺教育:礼、乐、射、御、书、数.是西周学校教育的基本内容。

(1)礼、乐按其内容的性质,属于政治教育的范围。

(2)射、御是军事教育方面的内容。

(3)书、数是基础文化课。

4.孔子的教育目的:“君子”或“君子儒”。

教育的对象主张“有教无类”。

5.六经:《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》。

(1)《诗》即流传至今的《诗经》。

(2)《书》即《尚书》。

(3)《礼》即《士礼》或《仪礼》。

(4)《乐》即《乐经》,是有关音乐方面的书。

(5)《易》即《易经》又称《周易》。

(6)《春秋》是孔子根据鲁国的史记编写的一部编年体式的历史书。

6.孔子教育的原则与方法:(1)自觉修养:立志与持志;克己、内省;改过迁善。

(2)因材施教(3)启发诱导(4)学、思、行结合7.孟子的性善论:恻隐之心、羞恶之心、辞让之心(恭敬之心)、是非之心。

8.“内圣外王”是儒家对理想人格的具体描述。

9.道德教育的方法:存心寡欲、尚志养气、反求诸己、磨练意志。

10.荀子的学习方法:防邪近正、积学积善、虚壹而静、学思行一致。

11.“苏格拉底法”与启发式教学,又称“产婆术”。

此方法的依据是:感觉印象不如概念可靠。

由讥讽、助产术、归纳和定义四部分组成。

12.柏拉图教育的目的:三种人;金质、银质、铜质的人。

最终目的是培养哲学家或“哲学王”。

13.亚里士多德“四艺”,即文法、文学、修辞和诗歌。

14.《学记》是世界文化教育史上最早的一部专门论述教育问题的经典著作。

15.《学记》的教育原则:教学相长、预时孙摩、长善救失、启发诱导、藏息相辅。

16.《学记》的教学方法:问答法、讲解法。

17.稷下学宫:战国时期,齐国在国都临淄稷门外设置学宫,招聘天下士人来此讲学,故称“稷下学宫”。

特点首先体现在兼容并包、学术自由的办学指导思想方面,其次,在管理上采取“门户开放”政策,欢迎各方学者来学宫游学;第三,礼贤下士,通过提供优厚的政治和物质待遇,吸引各方人才。

一、填空:1、新三艺旧三艺新三艺:数学、自然科学和外语旧三艺:文法,修辞,雄辩术(古希腊)2、四书五经四书:大学中庸论语孟子五经:诗书礼易春秋3、各教育家及创办的学校名称孔子、孟子、荀子。

--儒家的,强调仁、爱、礼。

韩非子。

--法家的,强调强制力。

老子、庄子。

--道家的,强调无为而治。

董仲舒。

--汉代改良后的儒家。

强调大一统思想。

万木草堂1891年长兴里;时务学堂1897·10长沙,熊希龄、陈宝箴、黄遵宪、梁启超、谭嗣同创办;爱国女学与爱国学社 1902蔡元培、章太炎;通州师范1903年创办王国维、日籍教师等10余人任课南开学校 1904年,1907年改称“南开中学堂”, 1919年成立大学部复旦公学1903年马相伯 1917年更复旦大学集美学校等浙江大学竺可桢任校长二、选择、判断、名词解释:文教政策:焚书坑儒、兼容并包(蔡元培)、思想自由夏—重武文字;商—重神,先鬼,后礼,占卜,乐教;西周—资料来源,重礼、刑不上大夫,礼不下庶人,礼的宗法性,森严的等级制,学在官府,官师合一,政教合一。

春秋:中原问鼎,官学衰败、士人下移。

东周文教政策的特点:文化多元,用士养士,百花齐放。

汉代:1.黄老之术(百家争鸣余绪、大趋势、帝王要素)2.独尊儒术(刘邦不重儒,置五经博士、兴办太学、改革选士制、尊孔、厘订古籍)魏晋南北朝:多元与变幻的文教政策1.儒术独尊的破产2.佛教的传播与观念更易3.道教的回应性发展与玄学滥觞。

隋唐:一、文明开放的文教政策(一)重振儒术的主导原则1.尊孔封文宣王;弟子亦册封2.立孔庙国子监立庙,中央官学立牌位3.重知识重人才28学士4.整理儒家经典五经定本(颜),五经正义(孔)(二)兼容佛道玄的宽松态度宋:重文国策的强化1.重文国策2.尊孔崇儒儒家伦理纲常的地位。

至圣文宣王,拜谒孔庙3.崇道抑佛4.弘扬理学理学以儒为基本,结合道家的独立意识和佛教精巧的思辩性元:元重武轻文(宗教宽容、人分四等、遵用汉法重程朱)明清:极端专制的文教政策1、文治为重——“世治宜用文。

苏格拉底法:为了有效传授知识,以达到道德教育的目的,苏格拉底创制了著名的苏格拉底法,他认为,真理以潜在的形式存在于人的内心,教师的主要任务不是传授现成的知识,而在于通过交谈和讨论,消除一切错误和模糊的认识,唤醒学生的意识,从而发现真理。

智德统一论:他认为智慧和道德具有内在的、直接的联系,他认为,人的行为之善恶,主要取决于他是否具有有关的知识。

苏格拉底明确指出知识即美德,无知即罪恶。

七艺:算术、几何学、天文学、音乐理论、文法、修辞学、辩证法亚里士多德:古希腊哲学家、思想家、科学家和教育家,是一位百科全书式的思想家。

和谐教育:亚里士多德认为人的灵魂有三个部分组成,即植物灵魂,动物灵魂、理性灵魂,他认为在人的发展和教育中这三个组成部分都应加以充分考虑,不可偏废,与这三个部分组成相应的教育是体育、智育和美育,他指出,只有通过这种多方面的教育,儿童的身心才能得到和谐的发展。

自由教育:他认为人之所以为人的基本特性在与人具有理性,人只有充分运用和发展理性,才能真正实现自我,同样,人的教育也应当以充分发展人的理性为根本目的。

这种教育才是自由人所应接受的教育。

核心是自由教育是唯一适合自由人的教育,它的根本目的不是进行职业准备,而是促进人的各种高级能力和理性的发展;自由教育以自由学科为基本内容,并且应避免机械化、专业化的训练。

十二铜表法:在共和前期的罗马教育中,从公元前5世纪中叶开始,法律成为教育的重要内容,法律教育的基本教材是“十二铜表法”,这是罗马最重要的民法法典,因刻于12块铜表之上而得名。

共和时期罗马教育机构:初级学校、文法学校、修辞学校、拉丁文法学校、拉丁修辞学校、医学院罗马教育出现的变化:1、在教育的管理上,共和时期完全由私人开办和控制学校的局面逐步得到控制,出现了国家化的趋势;2、教育的机会逐步缩小;3、由于专制政体建立,在帝国时期,罗马学校中修辞学和演说术的研究与教学日益倾向于为研究而研究、为教学而教学,日益偏重于演说的技巧而忽略演说的内容本身,日益走向形式化、公式化,从而逐渐失去了生命力;4、学校教育内容的范围逐步缩小;5、专业或职业教育得到一定发展。

中外教育史一、中国古代教育(一)官学制度的建立与“六艺”教育的形成1.学校萌芽的传说2.西周的教育制度“学在官府”;大学与小学;国学与乡学;家庭教育3.“六艺”教育(二)私人讲学的兴起与传统教育思想的奠基1.私人讲学的兴起与诸子百家私学的发展2.齐国的稷下学宫3.孔丘的教育实践与教育思想创办私学与编订“六经”;“庶、富、教”、“性相近也,习相远也”与教育作用和地位;“有教无类”与教育对象;“学而优则仕”与教育目的;教学内容;教学方法:因材施教、启发诱导、学思行并重;道德教育;论教师;历史影响4.孟轲的教育思想思孟学派;“性善论”与教育作用;“明人伦”与教育目的;“大丈夫”的人格理想;“深造自得”的教学思想。

5.苟况的教育思想荀况与“六经”的传授;“性恶论”与教育作用;以“大儒”为培养目标;以儒经为教学内容;“闻见知行”结合的学习过程与方法;论教师6.墨家的教育思想“农与工肆之人”的代表;“素丝说”与教育作用;以“兼士”为培养目标;以科技和思维训练为特色的教育内容;主动、创造的教育方法7.道家的教育思想“法自然”与教育作用;“逍遥”的人格理想;提倡怀疑的学习方法8.法家的教育实践与思想“人性利己说”与教育作用;禁诗书与“以法为教”;禁私学与“以吏为师”9.战国后期的教育论著《大学》;《中庸》;《学记》;《乐记》(三)儒学独尊与读经做官教育模式的初步形成 1.“独尊儒术”文教政策的确立2.太学、郡国学与鸿都门学3.察举制度4.董仲舒的教育实践与教育思想《对贤良策》与三大文教政策;论人性与教育作用;论道德教育。

5.王充的教育实践与教育思想对谶纬神学的批判关于教育作用与培养目标论学习(四)封建国家教育体制的完善1.魏晋南北朝官学的变革西晋的国子学;南朝宋的“四馆”与总明观2.隋唐时期教育体系的完备文教政策的探索与稳定;政府教育管理机构和体制的确立;中央和地方官学体系的完备;私学发展;学校教育发展的特点3.科举制度的建立科举制度的萌芽与确立;科举考试的程序、科目与方法;科举制度与学校教育的关系;科举制度的影响。

中外教育史上卷中国教育史第⼀章夏、商、⻄周时期的教育1.⻄周的教育⾏政体制——“学在官府”“学在官府”具有两个典型特征:第⼀,政教合⼀;第⼆,官师合⼀。

2.⻄周的教育内容——六艺六艺,即礼、乐、射、御、书、数。

其中,礼乐射御为“⼤艺”,属于⼤学课程,书数为“⼩艺”,属于⼩学课程。

3.周宣王时太史籀做作的《史籀篇》,是中国教育史上记载最早的⼉童识字课本。

第⼆章春秋战国时期的教育1.孔⼦的教育思想论教育对象与教育⽬的教育对象——“有教⽆类”孔⼦主张打破贵族垄断教育的旧习,扩⼤教育对象的范围。

“有教⽆类”是孔⼦创办私学的⼀条基本原则。

⼀,种族,即招收学⽣时不分⺠族、国别。

⼆,类别,即招收学⽣时不问等级出⽣、不分贫富贵贱。

三,定规,即招收学⽣时灵活机动、不循成规。

对年龄没有限制,对智⼒性情没有限制,对学习态度也没有限制。

2.教育⽬的——“学⽽优则仕”教学⽅法:因材施教⾸先要求教师承认学⽣之间存在个别差异,并充分了解学⽣对个性特征和才能志趣。

p23句⼦例⼦3.《⼤学》中的教育思想(1)三纲领“⼤学之道,在明明德,在亲⺠,在⽌于⾄善。

”这是对于⼤学教育⽬的的纲领性概括。

明明德,就是使天⽣的善性——“明德”得到明复和发扬。

亲⺠,即新⺠,就是推⼰及⼈,把个⼈⾃身的善转化为他⼈乃⾄全体⺠众的善。

⽌于⾄善,就是要以达到⾄善的境界为最终⽬标。

(2)⼋条⽬⼋个教育步骤:格物、致知、诚意、正⼼、修身、⻬家、治国、平天下。

格物致知,是⼤学教育的初始阶段,其任务在于学习儒家德⾏艺能等⽅⾯的知识。

诚意、正⼼、修身,属于意志和情感⽅⾯的综合修养阶段。

诚意指意念和动机的纯正;正⼼指摆脱情绪的影响,保持认识的中正和信念的坚定;修身,指超越个⼈的⾃省和⾃律,在与他⼈的相互关系中再认识和提⾼⾃我。

⻬家治国平天下,是⼤学教育的实践⽬标。

⻬家,成为家族的楷模;治国是⻬家的扩⼤和深化,平天下是治国的扩⼤和深化。

4.《学记》中的教育思想《学记》是中国古代最早的⼀篇专⻔论述教育问题的著作。