滨水区的更新与改造(巴尔的摩内港、巴黎塞纳河)

- 格式:ppt

- 大小:5.31 MB

- 文档页数:50

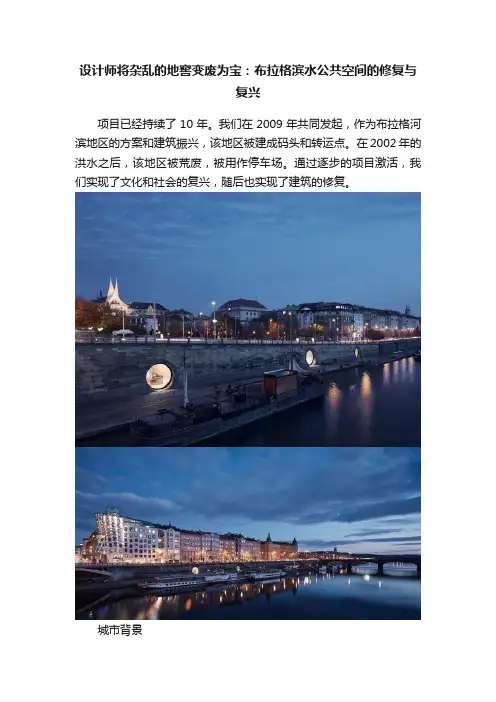

设计师将杂乱的地窖变废为宝:布拉格滨水公共空间的修复与复兴项目已经持续了10年。

我们在2009年共同发起,作为布拉格河滨地区的方案和建筑振兴,该地区被建成码头和转运点。

在2002年的洪水之后,该地区被荒废,被用作停车场。

通过逐步的项目激活,我们实现了文化和社会的复兴,随后也实现了建筑的修复。

城市背景布拉格的滨河区是一个具有全城意义的公共空间,使公共空间与城市的“脊梁”,伏尔塔瓦河形成了独特的共生关系。

在岸边规范的部分,滨河建筑成为河道脊髓的骨架,它通过堤岸的各个“椎体”支撑起城市的骨架系统,而构成其身体的整个城市结构就挂在这个结构上。

这个结构不应该是僵硬的、装裱的、纪念性的遗迹,而应该在建筑和内容真实性的基础上,让全布拉格意义的流动和文化生活。

在我们的活化中,我们启动了这一层,并在孔洞的开放和其内容之间创造了一种基于与外部独特接触的功能张力,与河流直接关系的和从堤岸的上层与城市的二次连接之间的张力。

我们以一种特有的方法来处理空间细节;我们的干预措施与有意义的(感官)片段形成对比,同时,以同样的原则来补充整体,就像眼睛补充脸部一样;它是它的传感器,也是它不可分割的一部分。

河滨区沿着布拉格的三条河堤延伸,Rašín, Hořejší与 Dvořák,长近4公里。

已完成的一期工程是1989年革命后布拉格在公共空间的最大投资,也是第一个此类项目,具有巨大的社会文化影响。

它的重点是重建河边墙壁上的20个地窖(原为冰库)。

这些地窖没有创造内向的内部空间,而是与外部融为一体,最大限度地与滨河地区和河流接触。

项目功能地窖将作为咖啡馆、俱乐部、工作室、工作室、画廊、图书馆分馆、邻居会议空间和公共厕所。

设计采用模块化的多样性,空间被设计成一个个实用的空间,包括许多对外开放的商铺以及一个可以移动到不同位置的酒吧。

每一个地窖内做过详细的调研,其中包含了各个租户可以操作的空间范围,强调每个地窖的调整可能性,使其通过每个租户的设备与其座位家具和内部元素获得一致的完整性。

文章编号:1009-6825(2012)01-0006-02国外城市滨水区开发建设经验及启示收稿日期:2011-08-29作者简介:柏晨露(1982-),女,湖南农业大学园艺园林学院硕士,讲师,岳阳职业技术学院国际信息工程学院,湖南岳阳414000尹建强(1965-),男,教授,湖南农业大学园艺园林学院,湖南长沙410000柏晨露尹建强摘要:通过对国外城市滨水区的开发建设经验总结,结合岳阳市洞庭湖段的开发设计,从滨水区的功能区分、公共空间的构建、亲水空间的打造、交通系统的组织等方面展开探讨,以期为滨湖规划提供科学指导。

关键词:滨水区开发,国外案例,滨湖规划中图分类号:TU984.2文献标识码:A0引言近几十年来,人类的生态环境意识逐渐增强,政府和市民都越来越重视对城市生态环境的保护,滨水区作为城市生态的重要组成部分,受到越来越多的专家学者的重视[1]。

发达国家较早就开始城市滨水区项目开发,许多滨水区的开发都很成功,例如,美国的巴尔的摩内港、加拿大的格兰威尔岛等。

我国从20世纪80年代开始研究滨水区景观规划,也取得了一定的成就,例如,上海的苏州河、南京的秦淮河等。

下面结合几个国外城市滨水区开发建设成功的案例[2],对岳阳滨湖区的规划建设给出自己的几点思考。

1国外城市滨水区开发案例及经验总结1.1城市滨水区开发案例1)巴尔的摩内港区开发。

巴尔的摩内港区以振兴商业和发展旅游业为重点进行更新开发,导入新兴的旅游休闲娱乐空间,成功吸引了外地游客与本地消费者。

内港区重点发展医疗、生物科技产业和现代化服务业。

港口区逐渐形成了商业中心区、休闲娱乐区、展馆区和旅游观光区四大功能区,成功实现了内港区的功能转型,带动了后工业时代巴尔的摩城市的复兴与发展。

2)伦敦码头区改造。

伦敦码头区的再造以再建一个CBD 和分解中心城CBD 的压力为目标,早期以住宅开发为主,形成了以超高层办公楼集聚为核心、以多层公寓和小住宅环绕的地区,而后期实行综合开发,包括商务办公、会展、酒店、零售商业、娱乐及居住等功能,实现了城市衰落地区机能和形态的重塑为伦敦城市的经济振兴、结构转型提供了必要的空间环境和发展机遇。

城市滨水区域设计需注重整体性与历史性来源:景观设计 /在不同国家和地区,城市滨水区域设计的表现方式和追求目标不尽相同,但共同之处在于通过不同层面的城市设计,对滨水区域整体环境建设进行控制和引导,以创造充满活力的城市空间。

国外不少滨水区域的设计产生了世界性的影响,如伦敦码头区的改造、美国巴尔的摩内港的开发、日本横滨大阪滨水区域的开发等。

总结这些成功的城市滨水区域设计策略,对我国城市滨水区域的设计有很大的借鉴意义。

突出滨水区域在城市公共生活中的作用城市滨水区域开发通常就是把滨水区域打造成富有活力的公共活动场所,它一般有三种常见做法:其一,在滨水区域设置休闲、娱乐、观光、餐饮、购物等多种设施,以便产生一种有吸引力的城市氛围。

其二,创造多样化的开发空间,以滨水区域为活动舞台,举办公共性的节庆活动。

其三,利用水资源环境的优势,建造滨水生态住宅。

以加拿大温哥华格兰威尔岛的开发为例,该项目的总体设想是建设一个“城市村落”,即把格兰威尔岛从单纯的传统工业中心转变成现代商业、文化、旅游、娱乐、居住和服务于一体的城市社区,并根据该岛滨水的特性将公共娱乐活动定位于休闲、漫步、购物和餐饮。

这种混合的设计策略使该区域产生一种持久的活力,不像许多现代城市那样,白天人群熙攘,夜晚则成为“死城”。

此外,开发项目还设置了多种公共空间和半公共空间,供民众交流聚集,每年在这些公共场所举办的艺术表演、节日狂欢、划船比赛等大型活动不下数十次。

开发后的格兰威尔岛不仅吸引着当地居民,也吸引了外来的旅游者,每年接待游客逾800万人次,已经成为大温哥华区域的公共活动中心。

注重亲水空间的创造水景对人类有着特殊的吸引力,无论是开阔的水域还是精巧的喷泉,都能让人产生愉悦的视觉享受。

滨水区域亲水空间的营造可以把人群与水环境紧密联系在一起,使都市水文化得以发展。

美国巴尔的摩港的开发规划,就突出了以水为主题的设计概念,为人们最大限度地提供了看水、近水、玩水的设施与条件,规划以环绕水面的“U”字型宽大的滨水游步道为纽带,将内港的各项活动场所联系起来,使滨水环境成为市民大众共有的空间。

上海与巴黎滨水空间形态的比较分析Comparison and Analysis of Waterfront Spatial MorphologyBetween Shanghai and Paris王星翰 | Wang Xinghan张 健 | Zhang Jian中图分类号 TU984.11+3 文献标识码 B 文章编号 1003-739X(2019)03-0060-04 收稿日期 2017-10-17摘 要 上海的母亲河是黄浦江,巴黎的母亲河是塞纳河,两个城市都以河流为自身的空间轴线,不断发展变化。

另外,在城市人口、城市中心区域的面积等方面,巴黎与上海也有很多相似之处。

该文研究了上海与巴黎各自的滨水空间发展进程,并对两座城市的滨水建筑在高度控制、滨水界面、建筑空间等方面的异同一一比较分析,希望能从巴黎的城市发展经验中找到上海能够学习与借鉴的地方。

关键词 上海 巴黎 滨水空间 建筑形态 城市界面Abstract The mother river in Shanghai is the Huangpu River, the mother river in Paris is the Seine River, and the two cities are constantly changing with the river as its own spatial axis. There are many similarities between Paris and Shanghai in terms of urban population and the size of the urban central area. In this paper we analyze the the development process of waterfront space in Shanghai and Paris, and we also compare and analyze the similarities and differences between the waterfront building height control, waterfront building space interface, etc., we hope to find reference for learning from the experience of Paris city that can help build the city of Shanghai.Keywords Shanghai, Paris, Waterfront space, Architectural form, Urban interface巴黎与上海在很多方面具有相似性,巴黎有塞纳河、上海有黄浦江,两条母亲河穿越了各自的城市中心区,并形成了以河流为轴线的发展格局。

国外城市滨水区业态布局的经验及借鉴意义国外很多城市滨水区(主要集中在废弃的港区)的开发大多是基于以下的背景:港口对城市重要性下降,滨水地带由于港口外迁而废弃。

由于传统产业衰退,这些城市滨水区出现“逆工业化”进程,再开发的主要意图就是将原来的港区开发改造为多功能的综合区,以顺应城市经济发展的新趋势,满足城市居民对更高生活质量的追求。

“兴旺—衰弱—复兴”的整个过程,使城市滨水区在城市中所承担的角色不断地发生变化。

了解国际上对城市滨水区在这个过程中对业态布局的认识和发展的过程,学习和借鉴他们在城市滨水区业态布局方面的实际经验和理念,对于我们探讨分析我国现阶段城市滨水区的业态布局意义重大。

1 国外城市滨水区的开发过程中对业态的布局考虑及其经验1.1 案例借鉴1.1.1 巴尔的摩内港巴尔的摩内港通常被认为是滨水区复兴中最早、也是最优秀的例证之一,它是以前的码头,经过改造,成为观光、娱乐和购物区,成为滨水区复兴的典范。

巴尔的摩内港紧邻城市核心查尔士中心,在60 年代初主要为仓库所占据,并于70 年代后逐渐被弃置。

随着巴尔的摩城市中心更新的展开,内港毗邻市中心地段依托良好的滨水区位,建设了凯悦、查尔士中心南楼、联邦大厦、内港中心、地铁站以及十余幢办公楼;原加登船坞改造的奥丽公园设计了内港海上入口和环港滨水大道,联系序列公共空间直至对岸体育中心,形成毗邻市中心的富有生气的滨水公共活动中心空间。

最终这里建成了一个拥有40 万平方米的零售店、公寓和旅馆、科学博物馆及水族馆的综合游憩商业区。

其中,零售业多位于近水处,同时混建大量的游憩与文化设施,港口广场汇集了食品店、专卖店、画廊和咖啡店,充满活力。

水滨还修建了风景优美的步行道和宽阔的广场,南边是住宅区,北边可见市中心区的天际线,西边则是会议中心和一些新的高层公寓与旅馆。

1.1.2 加拿大维多利亚内港维多利亚内港的再开发以旅游—游憩活动和零售活动为导向,经过25年的再开发,维多利亚的内港在功能上发生了很大的变化。

国外城市滨水休闲区经典开发案例(一)美国巴尔的摩港前言:城市滨水区是滨水城市最重要的休闲旅游区域,研究和借鉴国际城市滨水区开发成功案例,有助于我国滨水城市的经济发展。

1950年代末至1960年代初,为了推动城市经济的发展和振兴,焕发城市中心的活力,北美率先发起了城市滨水地区重建和再开发运动,并逐渐蔓延到欧洲。

到1980年代,城市滨水区复兴运动几乎遍及全球,本文以巴尔的摩内港复兴项目为例,以系列文章形式探讨城市滨水区的开发与实践。

一、巴尔的摩港开发历程巴尔的摩内港(Inner Harbor)位于美国东海岸,是美国东海岸马里兰州最大的城市,自18世纪以来一直是美国大西洋沿岸的主要工业港口,也是巴尔的摩的城市中心。

第二次世界大战后,美国从工业时代进入后工业时代,巴尔的摩与美国其他大多数工业城市一样,遭受到了产业结构转型带来的发展困境。

重工业的衰退大大降低了港口的重要性,同时随着港口的集装箱化和深水化,大吨位货轮开始抛弃狭窄的内港转而停泊下游海港码头,几个世纪以来一直为巴尔的摩服务的内港区逐渐被弃置。

中产阶级开始向郊区迁移,市中心及其周围开始衰落。

建筑的空置率达到了25%,而且部分地方还在持续上升。

在1952—1957年这短短五年时间里,市中心房产的评估价值就下降了10%。

到了1950年代末期,随着城市税收的持续减少,市中心已完全衰落,曾经充满活力的码头、店铺、工厂和仓库彻底没落,成为无人问津的城市垃圾。

1956年,巴尔的摩市成立城市规划委员会,并授权该委员会策划启动城市更新的开发项目,该委员会随即着手组织编制市中心的总体规划。

经过30年的开发改造,转变为能够吸引城市上万游客和造访者的胜地,其改建工程无论是在经济增长方面,还是在城市形象提升方面都取得了巨大的成功,堪称城市滨水区再开发的典范。

其后的悉尼达令港和威尔士的卡迪夫湾更新改造都可以从中直接找到巴尔的摩内港的影子。

巴尔的摩内港的复兴计划萌芽于1950年代,为扭转市中心衰败的局面,该市商会成立了私募基金委员会,为制定和实施市中心复兴计划筹措资金。

滨海城市岸线利用方式转型与空间重构——巴塞罗那的经验作者:程鹏来源:《国际城市规划》 2018年第3期引言滨海岸线是滨海城市发展的重要依托,在滨海城市发展的各个阶段,滨海岸线的利用方式和滨水区域的空间格局呈现出差异化的阶段性特征。

1950 年代—1960 年代,伴随着后工业时代的经济转型和船舶大型化等交通发展趋势,港城关系调整和滨水地区再开发率先在北美和欧洲等城市兴起[1]。

1990 年代以来,滨水地区再开发开始受到国内学者关注,研究主要聚焦在国外案例引介和规划方法建构方面[2-7] ;滨水地区再开发的规划和实践更是大量展开。

对于滨海城市的岸线利用和滨水空间设计,相关学者主要对海口、三亚、厦门和青岛等滨海城市进行了研究和解读[8-11]。

总体上,围绕滨海城市岸线利用的议题,既有研究表明,无论是相对宏观的港城空间关系演变还是滨水地区空间发展具体要素的优化,各个城市均呈现出一定的共性特征和差异化特点。

就港城空间关系而言,从1960 年代伯德(Bird)首次提出港口发展六阶段模型到近年来诺特伯姆(Notteboom)提出港口发展三阶段模型[12,13],港口发展的阶段理论不断拓展和修正,进而揭示了港城空间关系演变较具普遍性的阶段性特征,而各个城市在资源条件和发展路径上的差异,又使得港城关系的时空发展格局呈现出一定的个性化特点。

对于面向后工业时代使用需求的滨水区域空间重构,针对交通、功能、公共空间和生态文化等要素,形成了可达性、混合性、公共性和亲水性、延续性等共识性原则[5-7],保护和塑造城市滨水区域的个性特色更成为诸多城市的共同追求。

自上海浦东开发起,国内城市大规模的滨水地区规划建设和再开发已进行20 余年,目前这一进程仍方兴未艾;同时大众对于滨水空间的需求日益提高,而滨水空间普遍缺乏地方特色等问题也日益显现,探索岸线资源的适时合理利用方式、优化滨水区域与城市空间的整体协调关系、塑造滨水区域空间特色仍具有重要的现实意义。

滨水地区(包括滨河、滨湖、滨江及滨海)是一种非常有限的资源,它有助于体现每一个地区独特的历史与个性。

在过去的40年中,一度衰败的城市滨水地区的重建和开发活动使其发生了深刻的变化,这种现象已经在全球的城市中呈现一种加速的趋势。

例如,美国有75个大城市,其中69个在滨水的地理位置上,这69个城市在过去的几十年中都有对滨水地区的重建和开发活动。

90年代以来,滨水地区开发越来越成为我国城市建设中的一个热点。

随着城市经济基础逐渐雄厚,政府有财力将滨水地区的开发改造提上日程,这不仅是由于滨水地区作为城市的黄金地带,能提供土地开发和就业的新机会,而且能够提升和重塑城市形象。

随着滨水地区开发改造越来越盛行,以至于有人希望能够找到快速解决的办法,即能采用一些普遍通用的规则运用于各个地方。

例如,上世纪80年代流行一时的“节日广场”和上世纪90年代出现的“城市休闲区”。

世界各地滨水地区雷同化现象的出现是一种极大的悲哀,因为,滨水地区毕竟是一个区分于其他地区的重要因素。

而且,成功的滨水地区开发必须依赖周密而富有特色的规划设计。

因此,本文将通过2002年加拿大多伦多中央滨水地区规划设计实例的介绍,来说明如何营造个性化的滨水空间,供日益盛行的滨水地区开发活动参考。

多伦多城市滨水地区概况多伦多座落在安大略湖(Lake Ontario)的西北面,是加拿大最大的城市和金融中心。

多伦多的城区分布在安大略湖的沿岸,由于城市的不断发展,城区范围逐步从安大略湖的西北面扩大到湖的西面。

在90年代,多伦多在居住和工作环境两个方面都被列为世界十佳城市之一。

多伦多的湖滨地区由于高楼林立而成为世界上最具有都市风格的滨水地区。

1972年,多伦多制订了一个滨水地区的发展战略规划,包括湖滨地区开发的内容、时序和经济可行性。

因此,多伦多市政府兴建了多个大型的公共建筑。

以多功能开发方式来适应城市综合发展的需要,从80年代中期开始,私人开发资金进入滨水地区的一系列开发项目,主要建造高层住宅和商业办公楼,并已建成住宅1200套,商业办公楼25万平方米。