第二章液相层中传质过程

- 格式:ppt

- 大小:861.00 KB

- 文档页数:23

第一章:1,平衡分离:根据两相状态不同 , 传统平衡分离过程可分为如下几类:汽液传质过程 : 如液体的蒸馏和精馏。

液液传质过程 : 如萃取。

气液传质过程 : 如吸收、气体的增湿和减湿。

液固传质过程 : 如结晶、浸取、吸附、离子交换、色层分离、区域熔炼等。

气固传质过程 : 如固体干燥、吸附等。

,2,速率分离:膜分离、场分离在某种推动力(浓度差、压力差、温度差、电位差等)的作用下,有时在选择性膜的配合下,利用各组分扩散速率的差异实现组分的分离。

膜分离又包括超滤、反渗透、渗析、电渗析等。

速率分离过程特点:节能 环保第二章: 相平衡准则(条件):相平衡关系的表示方法1 相图2 相平衡常数K3 分离因子即相对挥发度相平衡常数的计算方法:一、状态方程:范德华方程 1维里方程 2 RK 方程 3 SRK 方程 4 PR 方程 5 BWRS 方程6 列线图法 3 4对RK 的修正,精度显著改善,简单方便,但对H 2 H 2S 等物系精度差;5 特别适用于H 2 H 2S 等气体混合物;6 轻烃类组分,仅考虑T P 对K 的影响,忽略了组成。

二、活度系数法:1 Vanlaar(范拉尔)方程、2 Margules(玛古斯)方程、3 Wilson(威尔逊)方程、4 NRTL(有轨双液)方程、5 UNIQUAC(通用拟化学活度系数)方程、S-H 方程1 2 数学表达式简单,容易从活度系数数据估计参数;适应性强,对于非理想性强的物系,包括部分互溶物系结果计算结果也能很满意。

多元物系需要多元的相互作用参数,如果没有,不能用于多元物系计算;都没有考虑T 、P 对模型的影响3 不能直接应用于液液平衡,但修正的T-K- Wilson 可以。

4 能很好地表示二元和多元系统的气液和液液平衡;特别对于含水系统,模型效果好;模型参数多,对每个二元物系都有三个参数。

5 所有表达式中,最复杂的;特别适用于分子大小相差悬殊的混合物。

气液平衡常数的各种简化:(1)汽相为理想气体,液相为理想溶液 适用物系:P<200kPa ,分子结构十分相近的组分溶液可按此类物系处理,如苯-甲苯二元混合物。

电化学合成中的气液相界面传质过程气液相界面传质过程在电化学合成中起着关键作用。

本文将从概念、原理和应用几个方面来探讨电化学合成中的气液相界面传质过程。

一、概念气液相界面传质过程是指气体和溶液之间的物质交换现象。

在电化学合成中,电极表面常常有气体产生或者需要气体反应参与,而气液相界面传质过程则是实现气体电化学反应必不可少的环节。

这一过程包括气体的吸附、溶解、扩散和电化学反应等多个步骤。

二、原理气液相界面传质过程的原理主要涉及物质的扩散和反应动力学。

1. 物质扩散:气体分子在溶液中通过扩散来实现从气相到液相的传递。

扩散的速率受到物质浓度梯度、扩散系数和介质的粘度等因素的影响。

2. 反应动力学:气体和溶液之间的化学反应速率也是影响传质过程的重要因素。

反应速率受到反应物浓度、反应温度和催化剂等因素的影响。

三、应用气液相界面传质过程在电化学合成中有着广泛的应用,如电池的气体扩散层、电解槽中的气体供应和溶解以及燃料电池气体电极等。

下面以燃料电池为例来说明应用:1. 燃料电池:燃料电池是一种利用化学能转换为电能的设备。

其中的气液相界面传质过程是产生电能的重要步骤之一。

燃料电池中的氢气和氧气在电极表面发生氧化还原反应,而通过气液相界面的传质过程,使氢气和氧气得以供应并参与反应,产生电能。

2. 气体电极:气体电极是燃料电池中的重要组成部分,通过气液相界面传质过程来实现氢气或其他气体的吸附、溶解和反应。

利用电化学合成的方法,可以调节气体电极的特性,提高反应效率和电能转化效率。

四、总结气液相界面传质过程在电化学合成中具有重要的地位和应用。

了解其概念、原理和应用,对于提高反应效率、优化反应条件以及控制电化学合成过程具有重要意义。

未来的研究中,随着材料科学和电化学技术的发展,进一步深入研究气液相界面传质过程的机制和控制方法,将有助于推动电化学合成技术的发展和应用。

通过以上内容,我们对电化学合成中的气液相界面传质过程有了更深入的了解。

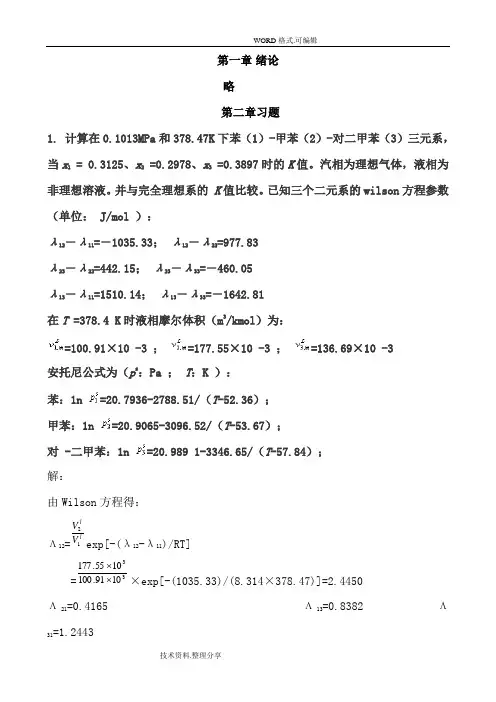

第一章 绪论略第二章习题1. 计算在0.1013MPa 和378.47K 下苯(1)-甲苯(2)-对二甲苯(3)三元系,当x 1 = 0.3125、x 2 =0.2978、x 3 =0.3897时的K 值。

汽相为理想气体,液相为非理想溶液。

并与完全理想系的 K 值比较。

已知三个二元系的wilson 方程参数(单位: J/mol ):λ12-λ11=-1035.33; λ12-λ22=977.83 λ23-λ22=442.15; λ23-λ33=-460.05 λ13-λ11=1510.14; λ13-λ33=-1642.81在T =378.4 K 时液相摩尔体积(m 3/kmol )为: =100.91×10 -3 ;=177.55×10 -3 ;=136.69×10 -3安托尼公式为(p s :Pa ; T :K ): 苯:1n =20.7936-2788.51/(T -52.36); 甲苯:1n=20.9065-3096.52/(T -53.67);对 -二甲苯:1n =20.989 1-3346.65/(T -57.84);解:由Wilson 方程得:Λ12=l lV V 12exp[-(λ12-λ11)/RT]=331091.1001055.177⨯⨯×exp[-(1035.33)/(8.314×378.47)]=2.4450Λ21=0.4165 Λ13=0.8382 Λ31=1.2443Λ23=0.6689 Λ32=1.5034 lnγ1=1-ln(Λ12X 2+Λ13X 3)-[3322311313233221122131321211X X X X X X X X X X X X +Λ+ΛΛ+Λ++ΛA +Λ+Λ+]=0.054488 γ1=1.056同理,γ2=1.029; γ3=1.007lnP 1S =20.7936-2788.51/(378.47-52.36)=12.2428, P 1S =0.2075Mpa lnP 2S =20.9062-3096.52/(378.47-53.67)=11.3729, P 2S =0.0869Mpa lnP 3S =20.9891-3346.65/(378.47-57.84)=10.5514, P 3S =0.0382Mpa 作为理想气体实际溶液,K 1=P P S11γ=2.16, K 2=0.88, K 3=0.38003若完全为理想系,K 1=P P S1=2.0484 K 2=0.8578 K 3=0.37712. 在361K 和4136.8kPa 下,甲烷和正丁烷二元系呈汽液平衡,汽相含甲烷0.60387%( mol ),与其平衡的液相含甲烷0.1304%。

![[复习]传质分离过程](https://uimg.taocdn.com/b5fdf954a55177232f60ddccda38376bae1fe045.webp)

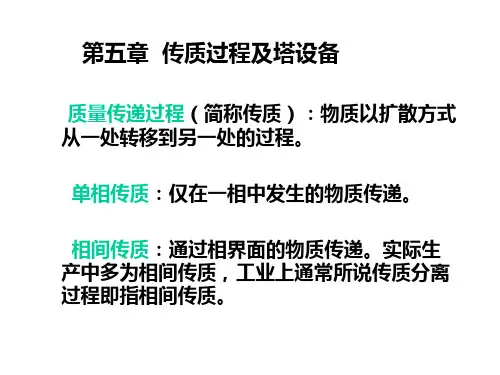

传质分离过程1.分离过程可以定义为借助于物理、化学、电学推动力实现从混合物中选择性的分离某些成分的过程。

2.分离过程可分为机械分离和传质分离两大类。

机械分离的对象是两相以上的混合物。

传质分离过程用于各种均相混合物的分离。

特点是有能量传递现象发生。

3.传质分离过程分为平衡分离过程和速率分离过程。

4.相平衡的准则为各相的温度、压力相同,各组分的逸度也相等。

5.相平衡的表示方法有相图、相平衡常数、分离因子。

6.维里方程用来计算气相逸度系数。

7.闪蒸是连续单级蒸馏过程。

8.指定浓度的组分成为关键组分,其中易挥发的成为轻关键组分,难挥发的成为重关键组分。

9.若溜出液中除了重关键组分外没有其他重组分,而釜液重除了轻关键组分外没有其他轻组分,这种情况称为清晰分割。

10.多组分精馏与二组分精馏在浓度分布上的区别可以归纳为:在多组分精馏中,关键组分的浓度分布有极大值;非关键组分通常是非分配的,即重组分通常仅出现在釜液中,轻组分仅出现在溜出液中;重、轻非关键组分分别在进料板下、上形成接近恒浓的区域;全部组分均存在于进料板上,但进料板浓度不等于进料浓度。

塔内各组分的浓度分布曲线在进料板处是不连续的。

11.最小回流比是在无穷多塔板数的条件下达到关键组分预期分离所需要的回流比。

12.特殊精馏分为萃取精馏(加入的组分称为溶剂)、共沸精馏、加盐精馏。

13.气体吸收是气体混合物一种或多种溶质组分从气相转移到液相的过程。

解吸为吸收的逆过程,即溶质从液相中分离出来转移到气相的过程。

14.吸收过程按溶质数可以分为单组分吸收和多组分吸收;按溶质与液体之间的作用性质可以分为物理吸收和化学吸收;按吸收温度状况可以分为等温吸收和非等温吸收。

15.吸收的推动力是气相中溶质的实际分压与溶液中溶质的平衡蒸气压力之差。

16.难溶组分即轻组分一般只在靠近塔顶的几级被吸收,而在其余级上变化很小。

易溶组分即重组分主要在塔底附近的若干级上被吸收,而关键组分才在全塔范围内被吸收。

液相传质过程一液相传质方式中的物质传递通常称为液相传质。

在/溶液界面,液相传质是通过蔓延、电迁移和对流来完成。

1.对流对流是指溶液中的粒子随着液体的流淌而一起运动。

它有自然对流和强制对流之分。

液体各部分之间因浓度差或温度差而形成的对流称自然对流,这是自然发生的。

强制对流则是因外力搅拌溶液而引起的对流。

无论哪种对流形式,都可引起电极表面附近溶液的浓度变幻。

2.电迁移电迁移是带电粒子在电场力作用下发生的移动。

在电极表面附近,电活性物质通常由蔓延和电迁移两种方式传递。

为了简化电化学体系的数学处理,往往仅考虑蔓延这一种传递形式,这时需要通过加入大量电解质(称为支持电解陈)来消退电迁移。

3.蔓延蔓延是指溶液中粒子在浓度梯度作用下,自高浓度向低浓度方向发生的移动。

即使溶液在静止状态,也会发生这种传递现象。

应该指出,三种传质方式中往往惟独一种或两种起主导作用。

在电极表面附近,电活性物质通常由蔓延和迁移两种方式传递,对流速率很小。

因此在电极表面区域,蔓延和迁移的流量控制着电极反应的速率以及由此引起的外电路流过的Faraday电流。

明显,所获得的电流包括蔓延电流((i扩)和迁移电流(i迁),即i=i扩+i迁i扩和i迁的方向可能相同也可能相反,这取决于电场的方向以及电活性物质所带的电荷。

对于带正电荷、带负电荷和不带电荷三种不同反应物在带负电荷电极上的还原,其电流大小不同。

在极谱分析中,迁移电流被认为是一种干扰电流,将在15.3.4节研究。

通常在溶液中加入大量的支持电解质如KC1,借助其降低被分析物的迁移份额,以消退迁移电流。

在许多仅考虑蔓延的体二线性蔓延传质对于一个电化学反应,随反应的举行,反应粒子会不断地消耗,反应产物则不断地生成。

这样,在电极表面附近的液层中会形成浓度梯度,导致粒子的蔓延。

这种蔓延对电化学反应产生十分重要的影响,经常打算电化学反应的速率和电流的大小。

假如只考虑平面电极上x方向的一维(线性)蔓延传质,反应物在x方向的蔓延流量由Fick(菲克)第一定律给出:第1页共2页。

化学工程中的传热传质过程在化学工程中,传热传质过程是一个至关重要的环节。

传热传质是指物质内部的能量和物质由高浓度区域向低浓度区域进行传递的过程。

这个过程在化学工程中广泛应用于反应器、蒸馏塔、吸附塔等各种设备中。

本文将探讨传热传质过程的基本原理和在化学工程中的应用。

一、传热传质的基本原理传热传质过程主要包括传热和传质两个方面。

传热是指能量从高温区域传递到低温区域的过程,主要有三种传热方式:导热、对流和辐射。

导热是通过物质与物质之间的直接接触传递能量,对流是由于温度差引起的流体内部的热量传递,辐射是通过电磁波辐射传递热量。

传质是指物质由浓度高的区域向浓度低的区域进行扩散的过程。

传质过程主要包括扩散、对流传质和表面反应传质。

扩散是指由于浓度差引起的物质分子的自发运动,对流传质是由于流体的流动引起的物质传递,表面反应传质是指物质在界面上的化学反应引起的物质传递。

传热传质过程的基本原理是根据物质的热力学性质和守恒定律,通过数学建模和实验验证,得到了一系列传热传质的基本方程。

二、传热传质过程在化学工程中的应用1. 反应器中的传热传质过程在化学反应器中,传热传质过程起到了至关重要的作用。

反应器内部的热量传递要求反应物能够均匀分布,以保证反应达到最高效率。

此外,在液相反应中,传质过程也是保证反应物和催化剂之间充分接触的关键。

2. 蒸馏塔中的传热传质过程蒸馏塔是一种常见的分离设备,在石油化工中广泛应用。

在蒸馏塔中,液相和气相之间的传热传质过程起着重要作用。

液相在塔内被加热蒸发,然后与下游冷凝的气相进行传质,使得不同组分得以分离。

3. 吸附塔中的传热传质过程吸附塔是用于气体或液体分离的设备,其内部包含吸附剂和被吸附物质。

在吸附塔中,被吸附物质通过传质过程被吸附剂吸附,吸附剂在一定条件下再通过逆向传质过程,释放吸附物质。

四、总结传热传质过程在化学工程中具有重要的意义。

准确的传热传质模型和运行参数可以帮助工程师更好地设计和优化化学工程设备,提高生产效率和产品质量。