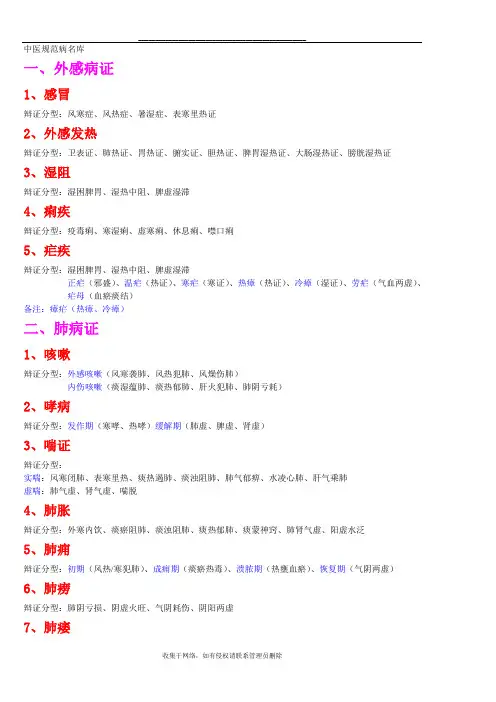

外感病辨证方法

- 格式:ppt

- 大小:998.50 KB

- 文档页数:33

外感发热(上呼吸道感染)中医临床路径路径说明:本路径适合于西医诊断为上呼吸道感染或流行性感冒的患者。

一、外感发热(上呼吸道感染)中医临床路径标准住院流程(一)适用对象中医诊断:第一诊断为外感发热(TCD 编码为:外感热病类BNW,感冒病:BNW010,时行感冒病B NW011,外感高热:BNW020)。

西医诊断:第一诊断为上呼吸道感染(ICD-10 编码:J06.903)或流行性感冒(ICD-10 编。

码:J11.151)(二)诊断依据1.疾病诊断(1)中医诊断标准:参照中华中医药学会发布《中医内科常见病诊疗指南》(ZYYXH/T11-2008)。

(2)西医诊断标准:参照《内科学》第7 版(陆再英、钟南山主编,人民卫生出版。

社,2008 年)2.证候诊断参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组外感发热(上呼吸道感染)诊。

疗方案”外感发热(上呼吸道感染)临床常见证候:风寒束表证风热犯表证暑湿袭表证卫气同病证(三)治疗方案的选择参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组外感发热(上呼吸道感染)诊。

疗方案”及中华中医药学会《中医内科常见病诊疗指南》(ZYYXH/T11-2008)。

1.诊断明确,第一诊断为外感发热(上呼吸道感染)2.患者适合并接受中医治疗。

(四)标准住院日为≤7 天。

(五)进入路径标准1.第一诊断必须符合外感发热(TCD 编码为:外感热病类BNW,感冒病:BNW010,时行感冒病B NW011,外感高热:BNW020)和上呼吸道感染(ICD-10:J06.903)/流行性感冒(ICD-10:J11.151)的患者。

2.患者同时具有其他疾病,但在治疗期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入本路径。

3.内伤发热患者不进入本路径。

(六)中医证候学观察四诊合参,收集该病种不同证候的主症、次症、舌、脉特点。

注意证候的动态变化。

(七)入院检查项目1.必需的检查项目(1)血常规、尿常规、便常规。

感冒的中医辩证食疗感冒属中医的“外感病”、“外感发热”、“咳嗽”等范畴,中医辨证常见为:风寒束表证、风热袭表证、暑热侵表证、燥邪袭表证。

(一)风寒束表证病因:外感风寒(淋雨受凉)。

临床表现:恶寒重、发热轻,鼻塞声重,流涕清稀,咳嗽痰多、清稀,无汗、头痛,肢体酸痛,舌苔薄白,脉浮紧。

食疗治则:辛温解表,宣肺散寒。

食疗处方:1.神仙粥原料:糯米100克,葱白7根,生姜15克,食醋30毫升。

制法:先将糯米洗净,加适量水煮成粥,再将葱、姜捣烂,沸后煮5分钟,加入食醋30毫升,搅匀起锅。

食法:温热服,上床覆被,微热而出小汗。

每日早、晚各1次,连服4次。

2.白胡椒汤面原料:面条lOOg,白胡椒末、葱白各适量。

制法:煮热汤面条1碗,加入葱白及胡椒末拌匀。

食法:热服,微热而出小汗。

3.姜糖饮原料:生姜6片,红糖15克。

烹法:将生姜洗净切丝,放入瓷杯内,以沸水冲泡,盖上盖。

浸5分钟,再调入适量红糖。

糖不宜多,应有足够的辛辣味。

食法:温热顿服,频频饮之。

4.草鱼汤原料:草鱼(青鱼)肉150克,生姜片25克,米酒100克。

制法:将清水煮沸后,放入鱼肉片、姜片及米酒共炖约30分钟,加盐调味即成。

食法:佐餐服食。

(二)风热袭表证病因:风热外邪,侵袭肌表。

临床表现:发热重,恶寒轻,头身疼痛,鼻塞,流浊涕,咳嗽、痰黄,口干渴,咽喉红肿疼痛,舌边尖红,苔薄黄,脉浮数。

食疗治则:辛凉解表,宣肺清热。

食疗处方:1.桑菊茶原料:桑叶、菊花各10克,甘草2克,龙井茶6克。

制法:将以上原料洗净,加入沸水泡茶。

食法:每日代茶饮用。

2.三花茶原料:金银花10克,菊花10克,茉莉花3克。

制法:将以上3花洗净,加入沸水泡茶。

食法:每日代茶饮用,不拘次数。

3.菜头绿豆饮原料:白菜头1个,绿豆芽30克。

制法:将原料洗净,白菜头切片,与绿豆芽同煎汤。

食法:每日代茶饮用。

4.蒲公英茶原料:蒲公英20克,甘草3克,蜂蜜20克,绿茶5克。

制法:将蒲公英、甘草水煎15分钟,取汁,加入蜂蜜、绿茶。

存质量,延缓疾病的发展速度,延长生存期。

3小结李东垣作为金元四大家之一,对中医学理论和临床都作出了重要的贡献,他的很多观点目前仍有效地指导着临床疾病的防治。

在李氏“胃气为本”学术思想的指导下,对于艾滋病的早期预防、无症状期的防治收稿日期:2011-04-28作者简介:赵润生(1968-),男,河北黄骅人,讲师,硕士,从事中医医史文献研究。

通讯作者:方朝义(1965-),男,河北冀州人,教授,博士,从事中医诊断学理论与实践研究。

以及艾滋病期各种临床表现的治疗和改善都有重要的作用。

参考文献[1]王丹妮,郭会军,刘华伟,等.扶正排毒Ⅱ方治疗无症状HIV感染者65例疗效观察[J].中华中医药杂志,2009,24(3):385-388.[2]杨国红,崔敏,周立华,等.参苓白术散治疗艾滋病相关性腹泻疗效观察[J].中华中医药学刊,2008,26(1):150-153.[3]周立华,唐英,卢依平,等.艾灸法治疗艾滋病脾气虚腹泻的临床研究[J].上海针灸杂志,2008,27(5):17-19.[4]张亚萍,梁健,邓鑫,等.试述元气在艾滋病防治中的作用[J].辽宁中医杂志,2010,37(8):1056-1058.[5]王运平,李波清,邱世翠.脾虚小鼠免疫功能的探讨[J].中国中西医结合脾胃杂志,1998,6(1):34-36.李东垣《内外伤辨惑论》辨证诊断经验研究赵润生1,刘惠聪2,魏民1,赵社1,方朝义1(1.河北医科大学中医学院,河北石家庄050091;2.石家庄市中医院,河北石家庄050051)摘要:李杲,字明之,晚年自号东垣老人,金元著名医学家,河北正定人。

代表性著作有《脾胃论》、《内外伤辨惑论》、《兰室秘藏》等。

世人究其脾胃学说者众,疏于其他学术之弘扬。

今考辨《内外伤辨惑论》于内外伤之“十二辨”,究其辨证诊断经验,探讨其学术思想之一斑。

关键词:李杲;内伤与外伤;辨证诊断;学术思想中图分类号:R249文献标识码:A文章编号:1000-1719(2011)08-1547-02辨证论治是中医学的基本特点之一。

第九章辩证辨证就是在中医基础理论指导下,将四诊(望、闻、问、切)所收集的各种症状、体征等临床资料进行分析、综合,对疾病当前的病理本质做出判断,并概括为具体证名的诊断过程。

中医学的辨证方法有多种,都是在长期临床实践中总结而成的。

本章重点介绍八纲辨证、气血津液阴阳病辨证、脏腑病辨证、外感病辨证等方法。

八纲辨证是各种辨证的纲领,适用于临床各种疾病的辨证;气血津液阴阳病辨证与脏腑病辨证主要应用于内伤杂病;外感病辨证包括六经辨证、卫气营血辨证、三焦辨证等辨证方法。

其中六经辨证用于外感病中“伤寒病”的辨证;卫气营血辨证与三焦辨证用于外感病中“温病”的辨证。

第一节八纲辨证八纲,即阴、阳、表、里、寒、热、虚、实八个辨证的纲领。

八纲辨证是指在掌握四诊收集的资料基础上,根据病位的浅深、疾病性质的寒热、正邪斗争的盛衰、疾病类别的阴阳等,运用八纲理论进行分析的辨证方法。

八纲辨证的内容早在《内经》中就有诸多的论述,为八纲辨证的形成和发展奠定了牢固的基础。

汉·张机在《伤寒杂病论》中将八纲与脏腑经络有机地结合起来,运用到伤寒病与杂病的诊治中。

明·张介宾《景岳全书·传忠录》对八纲作了较全面的论述,他以阴阳为二纲,以表、里、寒、热、虚、实为六变,以二纲统六变,并将其作为辨证的纲领。

明·王执中在《伤寒正脉》中亦说:“治病八字,虚、实、阴、阳、表、里、寒、热。

八字不分,杀人反掌。

”首次运用“八纲”概念的是20世纪50年代出版的祝味菊《伤寒质难》,书云:“所谓八纲者,阴、阳、表、里、寒、热、虚、实是也,古昔医工观察各种疾病之证候,就其性能之不同,归纳于八种纲要,执简驭繁,以应无穷之变。

”此后“八纲”被中医界广为接受,成为中医辨证论治的纲领。

八纲辨证是从各种辨证方法的个性中概括出来的共性,是各种辨证的纲领。

在诊断疾病过程中,起着执简驭繁、提纲挈领的作用,适用于临床各科。

尽管疾病的表现错综复杂,但可用八纲加以归纳和概括。

六经辨证六经是指太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴经脉而言。

六经辨证则是一种辨证纲领,它将外感疾病中错综复杂的证候表现,划分为太阳病、阳明病、少阳病、太阴病、少阴病、厥阴病六个类型,并以此解释疾病部位,证候性质、邪正盛衰、传变规律,以及立法处方等问题。

手足三阴三阳经脉及其络属脏腑是六经辨证的物质基础。

一般来说:三阳病属表,三阴病属里。

三阳病多热证、实证,三阴证多寒证、虚证。

三阳病治疗,当以祛邪为的发展演变,称并病。

响。

病于传经,或病于直中,或因治疗失当,邪气内陷厥阴。

厥热胜复证的症状为先厥而后热,下利自止;或厥少热多;或寒多热少;或厥热等。

病因病机为病入厥阴,阴气盛则厥逆,阳气复则发热。

因寒盛致厥多与下利并见,阴寒内盛,故先厥;阳气未复,故后发热,下利自止,其病可愈。

厥少热多,是阳胜阴退之故,是向病愈方面发展;寒多热少,是阴胜阳虚,是病势向严重方面发展,厥热相等,是阴阳已趋相对平衡,可知病能自愈。

少阳病证少阳包括手少阳三焦、足少阳胆,与手厥阴心包、足厥阴肝相表里。

少阳属于太阳、阳明之间,又称半表半里。

少阳病是外感病发展过程中,病邪已离太阳之表,而尚未入阳明之里,介于表里之间。

其多由太阳表邪化热入里传变而来,亦可由少阳本经直接受邪而发病。

其病证又称为“半表半里证”。

少阳病证的症状为口干,咽干,目眩,往来寒热,胸胁苦满,默默不欲饮食,心烦喜呕,脉弦。

其病因病机为病邪侵于少阳,正邪交争于半表半里,以致枢机不利,胆火上炎,上扰空窍,胃失和降。

少阴病证少阴包括手少阴心经、足少阴肾,与手太阳小肠、足太阳膀胱相表里。

少阴病是外感病发展过程中,全身功能衰退,病情危重的阶段,主要是以心肾虚衰为特点。

形成少阴病的原因,一是素体阳虚,寒邪直中少阴;一是阳明症状:头痛,发热,汗出,恶风,脉浮缓。

病因病机:风寒袭表,太阳经循行头项和肩背,则致太阳经气不利。

太阳伤寒(表寒实证)症状:恶寒发热,无汗而喘,头项强痛,身疼腰痛,骨节疼痛,苔薄白,脉浮紧。

卫气营血辨证,是清代医学家叶天士首创的一种论治外感温热病的辨证方法。

四时温热邪气侵袭人体,会造成卫气营血生理功能的失常,破坏了人体的动态平衡,从而导致温热病的发生。

此种辨证方法是在伤寒六经辨证的基础上发展起来的,又弥补了六经辨证的不足,从而丰富了外感病辨证学的内容。

卫、气、营、血,即卫分证、气分证、营分证、血分证这四类不同证候。

当温热病邪侵入人体,一般先起于卫分,邪在卫分郁而不解则传变而入气分,气分病邪不解,以致正气虚弱,津液亏耗,病邪乘虚而入营血,营分有热,动血耗阴势必累及血分。

一、卫气营血证候分类温热病按照卫气管血的方法来辨证,可分为卫分证候、气分证候、营分证候和血分证候四大类。

四类征候标志着温热病邪侵袭人体后由表入里的四个层次。

卫分主皮毛,是最浅表的一层,也是温热病的初起。

气分主肌肉,较皮毛深入一层。

营血主里,营主里之浅,血主里之深。

(-)卫分证候卫分证候,是指温热病邪侵犯人体肌表,致使肺卫功能失常所表现的证候。

其病变主要累及肺卫。

【临床表现】本证的基本临床特征是:发热与恶寒并见,发热较重,恶风(寒)较轻。

风温之邪犯表,卫气被郁,奋而抗邪,故发热、微恶风寒。

风温伤肺,故咳嗽,咽喉肿痛。

风热上扰,则舌边尖红。

风邪在表,故脉浮,苔薄,兼热邪则脉数。

(二)气分证候气分证候,是指温热病邪内入脏腑,正盛邪实,正邪剧争,阳热亢盛的里热证候。

为温热邪气由表入里,由浅入深的极盛时期、由于邪入气分及所在脏腑、部位的不同,所反映的证候有多种类型,常见的有热壅于肺、热扰胸膈、热在肺胃、热迫大肠等。

【临床表现】发热不恶寒反恶热,舌红苔黄,脉数;常伴有心烦、口渴、面赤等症。

若兼咳喘、胸痛、咯吐黄稠痰者,为热壅于肺;若兼心烦懊恼坐卧不安者,为热扰胸膈;若兼自汗,喘急、烦闷、渴甚,脉数而苔黄燥者为热在肺胃;若兼胸痞、烦渴、下利、谵语者,为热迫大肠。

【证候分析】温热病邪,入于气分,正邪剧争,阳热亢盛,故发热而不恶寒,尿赤、舌红、苔黄、脉数,邪不在表,故不恶寒而反恶热;热甚津伤故口渴;热扰心神故心烦。

1第一篇内科第一章外感病证第一节感冒感冒是由于感触风邪或时行病毒,引起肺卫功能失调,出现鼻塞、流涕、喷嚏、头痛、恶寒、发热、全身不适等一系列临床表现的一种病证。

其临床表现与西医学所称的急性上呼吸道感染相似。

普通感冒、流行性感冒、咽炎、扁桃体炎、喉炎等均可参考本病辨证论治。

[诊断]1 鼻塞流涕,喷嚏,咽喉2 痒或痛,咳嗽。

3 恶寒发热,无汗或少汗,头痛,肢体酸楚。

4 四时皆有,以冬春季节为多见。

5 血白细胞总数正常或偏低,中性粒细胞减少,淋巴细胞相对增多。

6 本病应注意与温病,尤其是风温早期相鉴别。

[辨证论治]1 风寒证症候:鼻塞声重,喷嚏,流清涕,恶寒发热或发热不甚,无汗,周身酸痛,咳嗽痰白质稀,舌苔薄白,脉浮紧。

治法:辛温解表,宣肺散寒。

例方:荆防败毒散。

2 风热证症状:发热或高热,微恶风,鼻塞喷嚏,流稠涕,汗出口干,咽喉痛,咳嗽痰稠,舌苔薄黄,脉浮数。

治法:辛凉解表,宣肺清热。

例方:银翘散。

3 暑湿证症状:发热,汗出热不解,鼻塞流浊涕,头昏重胀痛,身重倦怠,心烦口渴,胸闷欲呕,尿短赤,舌苔黄腻,脉濡数。

治法:清暑祛湿解表。

例方:新加香薷饮。

4 表寒里热证症状:发热,恶寒,无汗口渴,鼻塞声重,咽喉痛,咳嗽气急,痰黄粘稠,尿赤便秘,舌苔黄白相兼,脉浮数。

治法:解表清里,宣肺疏风。

例方:双解汤。

[其他疗法]1 中成药1.1 风寒证可口服午时茶、通宣理肺丸。

1.2 风热证可口服银翘解毒片,羚翘解毒片,桑菊感冒冲剂。

1.3 感冒兼见脾胃湿困诸症者可用藿香正气丸。

1.4 时行感冒可口服板蓝根冲剂。

2 中药针剂2.1 风热证、暑湿证及表寒里热证均可用双黄连粉针剂3~6g加入5%葡萄糖注射液250~500ml内静滴,每日1次。

2.2 发热重者,可用清开灵注射液40ml加入5%葡萄糖注射液250~500ml内静滴,每日1次。

3 外治疗法3.1大蒜液滴鼻,10%大蒜液每次1滴,每日滴3~5次。

适用于各证型感冒。

第二节外感发热外感发热,是指已患有某种或多种内科疾病,又感受六淫之邪或温热疫毒之气,导致体温升高,并持续不降,伴有恶寒、面赤、烦渴、脉数等为主要临床表现的一种并发的病证。

外感发热,古代常名之为“发热”、“寒热”、“壮热”等。

人体体温相对恒定,不因外界温度的差异而有所改变,保持在37℃左右。

由于饮食、运动、环境、情绪和性别的关系,体温可能有暂时性轻微的波动,但此无临床意义。

发热是一种病理性的体温升高,一般说来,口腔温度在37.3℃以上,或直肠内温度在37.6℃以上,或一昼夜间波动在1℃以上,即可认为发热。

外感发热指在原有某种或多种疾病如消渴、中风、虚劳等基础上复感外邪而出现的发热。

其热势高低不一,严重者,体温持续升高,壮热稽留不退,继而出现神昏谵语、抽搐惊厥等危重症候,在临床上应采取综合措施,积极救治。

中医药治疗各类发热,尤其是外感发热,积累了丰富的经验,尤其明清以来,温病学说的发展成就,对外感发热的治疗具有重要的指导意义。

《素问·阴阳应象大论》、《素问·热论》、《素问·至真要大论》等篇中,对外感发热的病因病机和治疗法则,都作了扼要的论述,为热病的理论奠定了基础。

《伤寒论》首先总结和提出了由外邪引起的、以发热为主要临床表现的一类疾病的辨证论治规律,即运用六经辨证来概括外感热病发展过程中的六个阶段的变化,从而成为外感热病辨证论治的纲领。

金代刘完素主火热论,着眼于外来的火热邪气,首先从临床治疗角度提出了“热病只能作热治,不能从寒医”的著名论点,认识到热病性属“热”,治疗“宜凉不宜温”,这与在他以前从寒邪立论,多用辛温治法相比,应该说是一大进步。

清代中叶温病学说的形成,使外感热病理论臻于完善。

温病学派创卫气营血辨证和三焦辨证两大辨证纲领,叶天士倡卫气营血之说,对温热病的感邪、发病、传变、治疗,均作了原则性的阐述,对温热病的辨证和治疗,指出了明确的方向和具体的法则,成为后世诊治温热病的准绳。