第三讲 (墨家、道家、法家1的法律思想)

- 格式:ppt

- 大小:543.50 KB

- 文档页数:32

春秋战国时期是中国历史上的一个时期,也是中国思想史上的一个重要时期。

在这一时期,法家、儒家、墨家、道家四大学派在中国思想史上都发挥了重要的作用。

法家学派是中国历史上第一个主要学派,他们主张以法律为基础的科学治国。

法家学派认为,法律是统治社会的基础,因此,统治者应当建立法律体系,来维护社会的秩序。

儒家学派认为,儒家思想的核心是"仁",也就是指人的本质是善良的。

儒家学派认为,人应当以"仁"为本,在遵循"仁"的原则的同时,不断学习、修炼,以达到完美的状态。

墨家学派认为,人应当从内心出发,以道德和自律为基础,来维护社会的秩序。

墨家学派认为,人应当做到"内谨外安",即保持内心的平静和自律,同时在外界表现出谨慎和谦虚的态度。

道家学派认为,人应当接受自然界的秩序,并以此为基础来维护社会的秩序。

道家学派认为,人应当追求"道",即自然界的本质,并以此为基础来维护社会的秩序。

道家学派认为,人应当不断追求自然界的真理,以达到自我完美的状态。

总的来说,法家学派、儒家学派、墨家学派、道家学派四大学派在春秋战国时期都对中国的法律观产生了重要的影响。

他们的法律观都认为法律是维护社会秩序的基础,并以不同的方式来解决法律问题。

墨家的法律思想墨家的法律思想墨家与儒家并称,同时也是最早起来反对儒家的先秦另一显学。

其创始人为墨翟(约前490—前403),鲁国人(一说宋国人),出身于小手工业者,自称“ *** ”。

其一生行事,史籍缺乏记载,后世所知甚少。

但他后来并未直接从事生产,也没有做过什么大官,所以他说,“翟上无君上之事,下无耕农之难”,而成为古代一个学问渊博的大学者,得以厕身于士的行列。

墨家兴起之时已降及战国,诸侯争夺更为激烈,天下疲敝,无以更张。

先于墨家兴起的儒家,其创始人孔子一生周游列国,希望传承周礼,以仁义为原则重新整顿社会秩序,但其思想难为大众所接受,未能救世于万一。

孔子身后,弟子们忙于诠释他的言行,对他所重视的礼乐制度,进行精微的研究,不免流于繁琐,而忽视了许多巨大、迫切的社会问题。

在这种政治和文化背景下,墨翟第一个起来反对儒家学说,另辟蹊径,寻求解决社会问题的新道路。

墨翟的思想来源,大约渊源于仪礼之学,“墨家者流,盖出于清庙之守”。

《吕氏春秋·当染》记载:“鲁惠公使宰让请郊庙之礼于天子,桓王使史角往,惠公止之。

其后在于鲁,墨子学焉。

”墨子处于保留周文化最为丰富的邹鲁之地,且时代晚于孔子,当然可能受到儒学的浸润和熏染。

据说他早年曾“学儒者之业,受孔子之术,以为其礼烦扰而不说,厚葬靡财而贫民,久服伤生而害事,故背周道而用夏政”。

所以,从学术渊源上来看,儒、墨两家有着相当的一致性,分享了共同的古代文化遗产。

但墨家对西周的礼乐制度采取了不同于儒家的态度,抨击了贵族奢靡的生活方式,希望恢复上古的朴质之道。

在墨子看来,“昔者禹之湮洪水,决江河而通四夷九州也……禹大圣也,而形劳天下也如此”。

并认为:“不能如此,非禹之道也,不足谓墨。

”但墨子之学熔铸古今,提出了一套切于时弊而适于时需的理论,创立了与儒家相对立的学派,成一家之言,自非前人的学问可以规范。

墨家学派的兴起,反映了平民阶层的觉醒,足以证明贵族社会的进一步崩坏。

墨子法律思想总结墨子(约公元前470年-约公元前391年)是中国古代思想家、政治家、社会活动家和文化名人,被誉为古代中国的第一位法学家。

他的法律思想对中国古代法律制度的发展和传承起到了重要的作用。

墨子的法律思想强调以仁爱为中心,追求公平正义,注重人与人之间的和谐关系。

他的法律思想对后来的儒家和法家等学派产生了深远影响。

墨子的法律思想核心是持仁爱、追求公正。

墨子认为,法律的最高价值在于促进社会秩序的稳定和公平正义的实现。

他反对政府滥用刑罚,主张通过仁爱和教育来改造人性,追求社会和谐。

墨子的法律观念主张:“为天下法度者,推仁以相爱,诚敬以相敬,信平以相乐。

”他认为政府应该以仁爱为核心,推行仁政,通过仁政来约束人们的行为,促进人与人之间的和谐关系。

墨子强调法律的公正性。

他认为法律应该是公正中立的,不偏袒任何一方,不论贫富贵贱,人人平等。

墨子主张“法行于上下同者备,罪皆同而罚皆等。

”他反对特权阶级的存在,主张均等对待每一个人。

他强调实施公正的法律能够激发人们的积极性和创造力,促进社会的繁荣和进步。

他认为只有公正的法律才能得到人的认同和自觉遵守。

墨子提出了法律的丰富内涵。

他认为法律不只是行政法规的约束,还包括道德法规。

墨子认为道德规范与法律规范是相辅相成的,法律只是对一些严重违背道德的行为进行制约。

他主张将道德教育与法律教育相结合,用道德来引导法律的实施,从而达到对人们行为的规范和引导。

墨子的法律思想对中国古代法律制度的发展和传承起到了积极的作用。

他对普通百姓的法律意识的提升,推动了社会的公正与和谐。

墨子的法律思想正是积极响应了当时社会需要,由于他对大同理想的强调以及对约束人性的关注,墨子的法律思想成为后世法家和儒家学派的重要源头。

总之,墨子的法律思想突出了仁爱和公正的重要性,强调法律的约束作用和道德法规的辅助作用。

他对社会和谐的追求以及对平等正义的强调在中国古代法律思想史上具有重要的地位。

墨子对法律的思考和探索为后来的法律制度的建立和发展提供了宝贵的经验和理论基础。

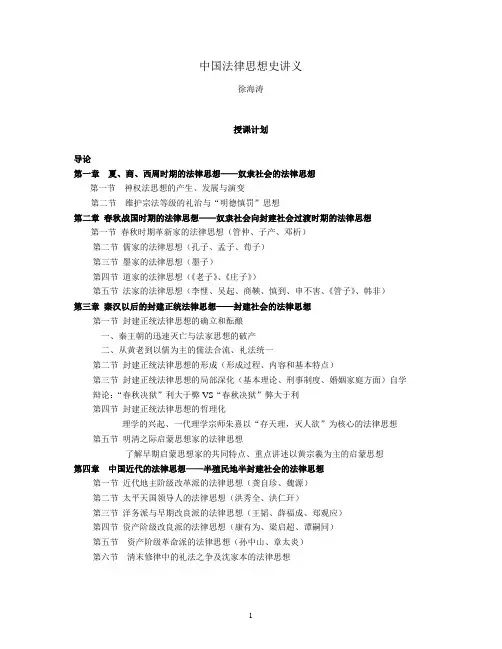

中国法律思想史讲义徐海涛授课计划导论第一章夏、商、西周时期的法律思想——奴隶社会的法律思想第一节神权法思想的产生、发展与演变第二节维护宗法等级的礼治与“明德慎罚”思想第二章春秋战国时期的法律思想——奴隶社会向封建社会过渡时期的法律思想第一节春秋时期革新家的法律思想(管仲、子产、邓析)第二节儒家的法律思想(孔子、孟子、荀子)第三节墨家的法律思想(墨子)第四节道家的法律思想(《老子》、《庄子》)第五节法家的法律思想(李悝、吴起、商鞅、慎到、申不害、《管子》、韩非)第三章秦汉以后的封建正统法律思想——封建社会的法律思想第一节封建正统法律思想的确立和酝酿一、秦王朝的迅速灭亡与法家思想的破产二、从黄老到以儒为主的儒法合流、礼法统一第二节封建正统法律思想的形成(形成过程、内容和基本特点)第三节封建正统法律思想的局部深化(基本理论、刑事制度、婚姻家庭方面)自学辩论:“春秋决狱”利大于弊VS“春秋决狱”弊大于利第四节封建正统法律思想的哲理化理学的兴起、一代理学宗师朱熹以“存天理,灭人欲”为核心的法律思想第五节明清之际启蒙思想家的法律思想了解早期启蒙思想家的共同特点、重点讲述以黄宗羲为主的启蒙思想第四章中国近代的法律思想——半殖民地半封建社会的法律思想第一节近代地主阶级改革派的法律思想(龚自珍、魏源)第二节太平天国领导人的法律思想(洪秀全、洪仁玕)第三节洋务派与早期改良派的法律思想(王韬、薛福成、郑观应)第四节资产阶级改良派的法律思想(康有为、梁启超、谭嗣同)第五节资产阶级革命派的法律思想(孙中山、章太炎)第六节清末修律中的礼法之争及沈家本的法律思想学习教材:《中国法律思想史新编》张国华著北京大学出版社 1998年3月第1版参考教材:1.《中国法律思想史》武树臣著法律出版社2004年7月第1版2.《中国法律思想史》杨鹤皋主编北京大学出版社 2005年1月第1版阅读书目与网络资源:1.《中国法律传统的基本精神》范忠信著山东人民出版社 2001年1月第1版2.《中国法律与中国社会》瞿同祖著,中国政法大学出版社1999年版3.《情理法与中国人》范忠信等著,中国人民大学出版社1992年版4.《中国传统法律文化》武树臣,北京大学出版社1994年版5.《中国法律传统与近代转型》张晋藩,法律出版社1998年版6.《瞿同祖法学论著集》,中国政法大学出版社1998年版7.法律思想网 /8.法史网 /9.中国法律文化网 /中国法律史学会主办中国社会科学院法学研究所承办/default1.asp中国人民大学法律文化研究中心10、内蒙古广播电视大学网络课堂http://202.207.96.9/open/fzs/ZJFD/b1.htm第三部分讲稿正文导论一、中国法律思想史的研究对象中国自古以来各种法律观点、学说和理论的内容、本质、作用、特点及其产生、发展、演变和相互斗争、相互吸收、相互影响的过程与规律,以及它们与当时的立法、司法活动的关系。

第五章墨家的法律思想第一节墨家以“兼爱”为核心的法律观一、“天志”是法律的来源。

墨家提出以“天志”为表现形式,以“兼爱”为中心内容的理想法观念。

他们赋予“天”以赏善罚恶的意志,认为这种至高无上的“天志”规范制约着人们的思想和行为,最好的法律只能是“天志”的体现。

二、“天志”具有“赏善罚恶”的功能墨翟认为:第一,“天志”爱人,“天”是为了庶民百姓的利益而造就世界万物的。

它表现得非常善良和仁慈,“爱民甚厚”。

第二,“天”具有主宰人间赏罚的最高权威,君主也必须按照“天志”办事。

墨翟认为,“顺天之意得天之赏”,“反天之意得天之罚”。

第三,“天”兼有万物,一视同仁,“天志”的公正无私是普遍和永恒的。

第四,“天”是人类的良知和正确认识的总根源。

因此,正确的认识与主张,包括国家制度、法令和统治方法等,都应该从“天志”中去探求。

三、“天志”是墨家的理想法墨家“天志”的锋芒所指,是贵族统治者。

在墨家看来,当时的道德、政令、法制都违反了“天志”,因而是不合理的。

由此可知,墨家的“天志”并非肯定现实,而是要改变现实。

墨家法律观的轮廓是在君主和现实的礼法之上矗立着一个有意志、有权威的“天”。

天既然是造物主,所以一切国家制度都应依“天志”而成;天主宰着赏罚,所以无论天子或者平民都要接受其监督,服从其制裁;“天志”便是衡量天下万物乃至人们言行的唯一标准。

“天志”的内容就是以“兼相爱,交相利”为中心的一系列主张。

四、“兼爱”是“天志”法律观的核心墨家不但以“兼相爱、交相利”为最理想的社会,而且作为“天志”的主要要求,以“兼爱”和“交利”为标准衡量各国的法令制度,评价各家的思想学说,特别要将它贯彻到立法和司法之中。

“兼相爱”是针对“别相恶”而言的,指不分亲疏、贵贱、贫富、一视同仁地爱所有的人。

所谓:“视人之国若视其国,视人之家若视其家,视人之身若视其身”“交相利”是针对“交相贼”而言,主张人们互相帮助,共谋福利,反对互相夺,“亏人自利”。

浅析儒墨道法四家法律思想春秋战国时期,百家争鸣,百花齐放,其中以儒家、墨家、道家、法家这四家影响力最大,这四家思想不仅影响着春秋战国时期,诸侯国政治统治,也影响我国几千年的政治制度,并且他们所展现出的救世情怀和独断性,深刻影响着我国的传统文化和民族的深层次心理。

在春秋战国时期,我国社会发生深刻变革,以周王室为代表的旧王权社会等级秩序正逐渐瓦解,各种社会力量粉墨登场,在进行着一场恃强凌弱的丛林法则,面对纷繁复杂的局面,先秦诸子百家经过独立思考、积极探索,从不同角度回答了如何解决社会所面临的问题,他们创造了主张各异,极富个性的学说,这些思想流派在学术态度上都有哪些特点呢?儒墨道法家,学术态度儒家学术态度,孔子排他性,孟子独断性在学术态度上,儒家思想表现出来强烈的排他性和非批判性,孔子认为,自己的学说就是真理,无论在哪个时代,自己的学说都是可行的、有效的。

孔子思想中有许多关于“礼”的内容,他认为夏商周之礼的核心内涵是稳定的,不变的,只不过随着朝代的变化稍微调整而已,孔子对礼的永恒性的坚信,显示出对自身学说真理性的强烈自信。

当别人质疑自己的学说时,孔子并没有理性地反思自己,他有时会转移问题,或掩盖问题,甚至上升到认识上的分歧,甚至对对方人格攻击,这就是孔子思想的非批判性的表现。

孔子的学术态度还体现在排他性上,当面对异己思想时,孔子不是积极地融合它们,而是主张用政治力量消灭它们。

孟子在学术态度上,也表现出了鲜明的独断性,孟子一方面认为自己学说即真理,另一方面完全否定其他诸子百家学说的合理性,并且对其他学说进行非理性的批判。

孟子宣称“浩然之气”,强调“仁义思想”,仁义是与浩然之气是相一致的,这是他自身学说具有无可比拟的优越性所在。

当孟子的学说被质疑时,他展示出雄辩性,他的回答有些让人信服,有些却表现出非理性的态度;孟子认为异己思想是导致社会动荡的根源,强烈希望统一社会思想,消灭异己理论。

荀子认为,自身学说是绝对正确的,放之四海而皆准,荀子认为“礼”的核心思想是至高无上的,礼是万物有序运转的根本保障,天下万事万物不合于礼就会消亡,合于礼就能生存发展,礼就是衡量万事万物是否正确的唯一尺度。

简述春秋战国时期法家学派、儒家学派、墨家学派、道家学派的法律观

儒家学派建立在西周礼法基础上,以崇古尊君为中心思想.

崇古既是目的,也是手段.

道家学派中心思想:清静,不要作为,任凭事物自然发展.这样做在表面上看起来是柔弱的,会马上倾覆,可是实际上不

但不会倾覆,反而更为坚强,因为它的发展是辩证的,极弱即是极强,后退即是前进,酒杯太满了必定溢出来,月亮太圆时

必定缺下去.主张不要进取,只要耐心,不作为就是有作为,

自然演进就是纳入规律.

墨家思想的核心:博爱与和平.

法家思想的核心:君主拥有绝对的权威,法律是帮助君主治

理国家的重要手段.

儒家思想是保守的,认为社会是退化的,最好的永远是最好的,而最好的时代已经过去.现在不如过去,未来不如现在,

所以必须事事以古为法,至少也要保持现状.道家的思想是

逃避的,把人生的富贵尊荣,看得都像天际的浮云,绝不追求,也不跟人竞争,如果有人竞争,他们就立刻退让,使对方在没

有对象之下自行崩溃.墨家思想是宗教的,像一个苦行僧,无条件为他人分忧,在人类未能全部快乐之前,他们不单独快乐.法家思想是一种统御术,认为崇古是一种罪恶,最好的时代不是过去,而是现在.只有君主严厉的实行法治,才能发挥国家的功能,完成秩序与和平.。

法家的法律思想内容摘要:法家主张依法治国,最为重视法律的作用。

而且提出了一整套的理论和方法。

这为后来建立的中央集权的秦朝提供了有效的理论依据,后来的汉朝继承了秦朝的集权体制以及法律体制,这就是我国古代封建社会的政治与法制主体。

同时其对法律的论述已涉及法律本质起源及作用等方面,其论述之深刻,仍值得我们学习借鉴。

但是法家也有其不足的地方。

如极力夸大法律的作用,强调用重刑来治理国家,“以刑去刑”,而且是对轻罪实行重罚,迷信法律的作用,这对后世产生了消极影响。

关键词:法律观重刑法术势影响正文一法家的法律观(一)法的本质法家对法律本质有独到的见解,归纳起来有以下几点:(1)法是民众的行为准则。

法家在解释“法律”时总是将它与民、天下、百姓联系在一起。

慎到指出“法”是“齐天下之动”,即规范和统一天下民众的一种制度。

“法者,所以齐天下之动,至公大定之至也。

”①商鞅认为法令是治理民众的准则。

管子认为,“法者,天下之仪也”。

②法要规范民众的外部行为。

(2)法是由国家制定和公布的成文命令。

商鞅说:“法者,国之权衡也”。

法度是人主为了治理天下而设置的,韩非子明确指出:“法者,编著之图籍,设之于官府,而布之于百姓者也。

”③强调法是一种成文制度,由君主设定,国家机关掌握,同时必须公布于百姓。

(3)法是关于赏罚的规定。

在法家的著作中,法与刑赏紧密相连,不可分割,他们将法称之为赏诛之法和赏罚之法。

在两者中,法家偏重于罚,认为赏依附于刑,是刑罚的辅助,因此法家又将刑罚作为法的中心内容,认为法是刑罚的系统化、固定化。

(4)法具有强制力和制裁力。

法的表现不是引导式的教育,而是惩罚性的禁令,这是法家理论的一个显著特点。

他们经常将“法”与“令”结合使用。

法与令都具有禁止性,从消极的方面进行强制,而儒家则偏重于“礼”,从正面进行引导。

法令的强制性在法家理论中表现为强制的制裁,这种制裁不是良心或道德的谴责,而是残酷的刑罚和赤裸裸的暴力。

(5)法律要公正、客观。

第一章先秦时期的教育墨家、道家、法家的教育思想主要内容●一、墨家教育思想●二、道家教育思想●三、法家教育思想一、墨家教育思想●(一)墨家概况●(二)论教育作用●(三)论教育目的与内容●(四)论主动施教●(五)论强力而行(一)墨家概况●墨子,名翟●“学儒者之业,受孔子之术”(《淮南子·要略》)●儒、墨两家并称为“显学”●《墨子》共53篇“巨子”墨家私学是一个组织严格、纪律性极强的宗派集团。

其领袖称为“巨子”,墨子是第一代巨子。

巨子是精通墨家之义的圣贤,而且还是墨家之法的执行者。

巨子以自己的品格、道德力量和领袖地位对墨家弟子具有很大的约束力和震慑力。

(二)论教育作用●墨家的社会政治理想:–“兴天下之利,除天下之害”–“有力者疾以助人,有财者勉以分人,有道者劝以教人”(《墨子·尚贤下》)●教育的社会作用:–通过教育使天下人“知义”,从而实现社会的完善。

●环境和教育对人性形成的影响–“染丝说”●“染于苍则苍,染于黄则黄,所入者变,其色亦变”,来说明“士亦有染”,所以“染不可不慎也”(《墨子·所染》)(三)论教育目的与内容●“兼士”–“厚乎德行,辩乎言谈,博乎道术”(《墨子·尚贤上》)–德行的基本要求就是 “兼爱” 能够毫无区别地爱一切人;思维论辩要求是为了“上说下教”,去向社会推行其“兼爱”主张;知识技能要求是为了使兼士们有兴利除害的实际能力。

●墨家最高的道德标准——义墨子对论辩术有深入探讨,提出“察类明故”的原则,强调运用类比,论据要有说服力,是中国古代逻辑理论的开拓者。

“三表法”●墨子还提出了判断善的三条标准,即著名的“三表法”:–“上本之于古者圣王之事”;“下原察百姓耳目之实”;“废(发)以为刑政,观其中国家百姓人民之利” (《非命上》)●墨子认为任何言论是否合理,首先要看它是否符合古者圣王各种历史经验,是否符合现实社会百姓大众的感性经验,是否有利于国家百姓的利益。

墨家的法律思想墨家是中国战国时期的一个重要学派,由墨子创立,主张兼爱、非攻、尚德、重义。

墨家的思想体系十分广泛,其中也包括了对于法律的思考和观点。

本文将从墨家的兼爱精神、非攻原则和法治观念三个方面来探究墨家的法律思想。

墨家的兼爱精神墨子提出了“兼爱”这一核心理念,认为人人都应该彼此关爱、平等相待,这不仅仅是一种道德观念,也是贯穿于墨家思想中的一种法律原则。

墨子认为,在社会中,人们应该相互扶持,互相尊重,构建和谐社会。

根据墨子的理念,法律的制定和执行应该体现兼爱精神。

墨子强调了法律对于平等待遇的重视,主张法律应当公正而不偏袒任何一方。

在墨家看来,法律的目的是为了维护社会公平,保障人民的合法权益。

因此,墨子提出了制定与兼爱精神相契合的法律,为社会带来公正和公平。

墨家的非攻原则墨子提出了“非攻”这一重要原则,主张通过仁爱和和平来解决争端,反对战争和暴力。

这一原则也深刻影响了墨家对法律的思考。

在墨家看来,法律应该是社会稳定和谐的重要保障,而不是用于剥夺他人利益和实施暴力的工具。

墨子主张通过法律制度来调解和解决矛盾,而不是通过武力来解决。

他强调了法律对于和平问题的重要性,并提出了通过公正审判来化解冲突的观点。

墨家的法治观念墨子强调了法律的权威性和普遍适用性,提出了一种较早的法治观念。

在墨家看来,法律应该是公正客观的,它不以个人意志为转移,而是以广大人民的共同利益和社会安宁为出发点。

墨子主张建立一种以法律为基础的国家管理和社会秩序。

他认为君主应该依法行政,而不是凭借个人意志行事。

墨子的这种法治观念强调了法律的统治地位,为后世法治思想的发展奠定了基础。

总结墨家的法律思想体现了兼爱精神、非攻原则和法治观念。

墨子认为法律应该体现兼爱精神,公正而不偏袒;法律应该通过和平方式解决争端,而非暴力手段;法律应该具备普遍适用性和权威性,为社会稳定提供保障。

墨家的法律思想对中国古代法律制度的发展产生了深远影响,也为后世的法治思想提供了重要的借鉴和启示。

简述百家争鸣中各学派的核心法律思想儒家思想儒家思想是中国古代最重要的一种思想,源于先秦时期,影响深远。

儒家思想的核心思想是“以礼待人”,其重要思想有“仁政”、“恕道”、“礼仪之邦”以及“礼义廉耻”等,以及“天命”、“天赋”、“天权”等。

儒家认为,人是自然界的一部分,必须遵从天赋的秩序,礼仪之邦应建立在对秩序的尊重和遵从的基础上,并认为礼义廉耻是建立于礼仪之上的,要求人们以礼待人,顺应天命,恕道,这是儒家法律思想的核心。

道家思想道家思想源于先秦时期,是中国古代最重要的思想。

道家思想的核心思想是“以道待物”,其重要思想有“道法自然”、“天人合一”、“道德至上”和“天下为公”等。

道家认为,道法自然,是指道德和法律是天地本来就有的,人只要遵循自然而行,就可以获得自然界的保佑;天人合一,是指人要和自然界和谐共处,以道待物,接受自然界的指示;道德至上,指的是要把道德放在首位,崇尚谦虚、正直、慈悲和宽容等道德美德;天下为公,是指把公正的法律规范应用于所有公民,公平对待每一个公民,这是道家法律思想的核心。

法家思想法家思想源于先秦时期,是中国古代最重要的思想之一。

法家思想的核心思想是“以法待人”,其重要思想有“公法”、“法制”、“法治”、“君臣有别”、“治国安邦”、“量刑以法”等,主张以法律来约束人类行为,建立起一套完善的法律制度,以便维护公义,治理国家,让社会更加公正和安定,这是法家法律思想的核心。

墨家思想墨家思想源于先秦时期,是中国古代最重要的思想之一。

墨家思想的核心思想是“以无为为有”,其重要思想有“无为而治”、“无为之政”、“天人合一”、“无为之礼”以及“无为之义”等,主张要以正确的思想和行为来调整自身的思想和行为,使自身的思想和行为与自然有机统一,达到无为而治、无为之政、无为之礼和无为之义等,让人们以无为为有,这是墨家法律思想的核心。

阴阳家思想阴阳家思想源于先秦时期,是中国古代最重要的思想之一,其重要思想有“天人相应”、“阴阳和合”、“五行相生”以及“天道自然”等,认为人物的行为受到天地阴阳的影响,要保持阴阳的和谐,以避免祸患的发生,这是阴阳家法律思想的核心。

墨家道家法家知识点总结一、墨家墨家是中国古代的一种哲学思想流派,其创始人是墨子,他是中国春秋时期的思想家和政治家。

墨子提出了“兼爱”、“非攻”和“尚同”等思想,这些思想反映了墨家对爱、和平和公平的追求。

1. 兼爱墨家提出了“兼爱”思想,即“爱人如爱己”。

墨子认为,爱不应该局限于家人和至亲,而是应该扩大到整个社会。

墨子认为,如果每个人都能以同样的爱来对待他人,那么社会就会充满和谐和平等。

墨子以自己的实际行动来倡导“兼爱”,他带领他的追随者去救助那些被战争和灾难所困扰的人们,这使得墨子和他的墨家学派得到了广泛的赞誉。

2. 非攻墨家提出了“非攻”思想,即反对战争和暴力行为。

墨子认为,战争只会带来人民的痛苦和灾难,只有通过和平与爱的方式来解决纷争才能实现人类的幸福。

墨子主张国家应该采取防御战略来防范外敌的侵略,而不应主动发动战争。

3. 尚同墨子主张“尚同”,这是墨家的一种政治理念,意思是尊重和保护少数民族的权利和利益。

墨子认为,不同的民族应该相互尊重,和平共处,这样才能实现社会的和谐。

二、道家道家是中国古代的一种哲学思想流派,其创始人是老子。

道家主张“无为而治”、“道法自然”和“不可言说”等思想,这些思想反映了道家对自然和人性的理解。

1. 无为而治道家主张“无为而治”,即反对过度的干预和控制。

道家认为,自然界有其自然规律,人类应当顺应自然,不可强求。

对政治来说,就是主张政府应当放手让民间自由发展,不要过度干预。

这样才能使社会得到真正的和谐发展。

2. 道法自然道家主张“道法自然”,即认为自然界有其自然规律和道理,人类应该顺应自然,不可人为的干预和破坏。

道家重视自然和人性,主张顺应自然,不要强求。

3. 不可言说道家主张“不可言说”,即认为道法自然,超出人类的理解和描述。

道家认为人类的语言和概念是不能够准确表达和理解自然界的道理的,唯有通过心灵的净化和超越才能领悟自然界的真理。

这样才能真正的达到对自然的理解和领悟。

先秦儒、法、墨家的主要法律思想201300040016 普法一班邓桐岳先秦儒家的法律思想儒家思想是孔子在总结、概括和继承了夏、商、周三代尊尊亲亲传统文化的基础上形成的一个规范社会道德伦理的思想体系。

《史记·孔子世家》记载:“孔子乃因史记作春秋,上至隐公,下讫哀公十四年,十二公。

据鲁,亲周,故殷,运之三代。

”儒家思想后经过孟子,荀况,董仲舒等人的发展最终得以发展成的一个完整的思想体系。

儒家其思想体系的核心是“仁”,他以“亲亲”、“尊尊”为立法原则,极力维护“礼治”,提倡“德治”,重视“人治”以“民为贵”、“君为轻”的民本思想为基础,并倡导大一统,反对苛政和兼并战争。

他适应了奴隶制解体封建制度崛起后的社会需要,具有一定的进步意义,产生了积极而深远的影响后被统治者尊崇为正统思想,远播四海,成为我国传统文化的核心,其影响一直到当今社会。

一、“为国以礼”的礼治论在西周末期和春秋时期,西周的礼每况日下,到了‘礼崩乐坏’的程度。

这时,孔子等一帮儒家要求恢复和加强一贵族政体为核心的一整套宗法等级制度,主张“复礼”。

但他们只是在形式上沿用了西周的礼,但从内容上他们对礼的理解和礼的运用明显不同于西周,他们对西周的礼进行了改造。

主要表现在以下几个方面:1、他们讲礼说成是国家的根本制度,即确立和维护统一的贵族政体和君臣等级秩序的制度。

所谓的“为国以礼”,集中地表达了儒家对礼在政治中的地位和作用的认识。

儒家的这种礼同西周的礼的不同之处在于:首先,西周的礼是关于政治、军事、祭祀等方面的具体规定,而儒家的礼则是国家根本制度,地位形同于现在的宪法。

其次,西周的礼是‘不下庶人’的规章典籍,而儒家的礼既然作为国家的根本制度,则变成‘下庶人’的规章典籍。

分析以下此时“礼下庶人”的含义,是否表示礼从过去的权利对贵族,义务对庶人改为权利和义务对人人平等呢?要弄明白儒家的礼究竟是怎样的,我们要明确一点,就是儒家的礼不再是具体的规定了,而变成国家的根本制度,意味着西周所维护的一切变成了国家的制度,上升到国家制度的高度,为国家所认可,实际上是将西周的礼进一步制度化、法律化、权威化。

浅析儒墨道法四家法律思想中央民族大学法学院2000级2班易柏一大家都知道,自西周中后期起,以周天子为代表的各级宗主贵族的世袭统治出现全面危机,以宗法等级制度为基础的古代宗族国家逐步走向瓦解。

春秋战国是一个剧烈动荡与重大变革的社会时代,从生产力到生产关系,从经济基础到上层建筑,整个社会的各个领域都发生了巨大变化。

这一时期的社会大变革,也反映到人们的思想意识形态领域。

在政治法律思想方面,各方纷纷形成自己的学说与学派,即我们熟知的“诸子百家”,而“诸子百家”中比较突出的是儒、墨、道、法四大家,这四大家都有各自的法律思想。

但是,为什么在当时的历史环境中,惟有法家的思想倍受推崇,而其他学派的思想不受统治者重视呢?这正是我想和大家一起讨论的问题。

首先让我们来看看儒家有哪些重要的法律思想。

儒家思想产生于春秋末年,创始人是孔子。

孔子极端鄙视社会变革,极力推崇“礼治”、“德治”,其法律思想和政治思想一样,基本继承和发展了西周以来的“礼治”和“明德慎罚”思想,他一心想恢复西周的宗法等级秩序和传统礼乐制度。

这种思想是不符合历史发展潮流的。

我们知道,春秋战国是中国历史上的第一次大统一,这一时期各诸侯王都很少去朝拜周天子,王室的衰微,诸侯王势力的膨胀,导致“大国争霸”局面的形成。

所谓的“春秋五霸”、“战国七雄”的出现更是体现了传统制度的“礼崩乐坏”,标志着夏、商、周确定的宗法等级制度彻底崩溃。

总的来说,儒家思想体现在以下几个方面:一、维护“礼治”。

(一)、严格遵守“君君、臣臣、父父、子子”的宗法等级名分,维护贵族的利益。

(二)、坚持“亲亲为大”、“父为子隐,子为父隐”,反对在犯罪问题上父子互相告发。

二、提倡“德治”,主张“仁政”。

(一)、轻徭薄赋,减轻刑罚,反对滥用死刑和族刑,一人犯罪不应该灭其九族。

(二)、重教化,反对不教而杀。

儒家认为统治者统治人民不能主要靠刑罚,而应靠教化。

(三)、重视民众。

儒家的民本思想,尤其是孟子提出的“民为贵,社稷次之,君为轻”这一主张对君主专制统治是一种挑战。

1、以德配天这是西周时期的法律思想。

意思是说周公的权力是“天”授予的,这是“天命”。

但它不是固定不变的,只有有德者才可承受天命,失德就会失去天命。

2、宗法即以血缘为纽带调整家族内部关系,维护家长、族长的统治地位和世袭特权的行为规范。

3、周公制礼即在周公主持下,对以往的宗法传统习惯进行补充、整理,制定出一套以维护宗法等级制度为中心的行为规范以及相应的典章制度、礼节仪式。

4、明德慎罚这是西周统治者汲取殷商灭亡的教训而提出的思想。

“明德”就是加强自我克制,实行德政。

“慎罚”主张谨慎用刑,反对滥杀无辜。

5、律学即法律注释学。

它原是经学的一个学支,用儒家经书中的经义研究、解释法律,属于正统儒学。

律学始于汉,晋代达到鼎盛。

6、理学产生于宋,完成了封建正统法律思想哲理化的官方学术。

它以程朱理学和陆王心学为主流。

认为“理”是世界万物的本源,是先天地而生,忠孝仁义、三纲五常千古不变。

理学弥补了封建正统法律思想理论形式上粗浅直观的缺欠。

7、铸刑书这是春秋失去子产的一项法律改革。

即将刑法铸造在金属器物上,予以公布。

它开创了世界古代公布成文法的先例;冲破了秘密刑思想的束缚;打破;“刑不上大夫”的传统。

8、《春秋》决狱就是以《春秋》的精神和实例作为审判的法律根据,从而把儒家经典法律化。

这是董仲舒最先提出的。

其实质是一种“原心论罪”说。

9、罢黜百家,独尊儒术这是董仲舒向汉武帝提出的主张。

即以儒家思想统治其他各家,使儒家的仁义礼乐作为维护封建统治的工具。

其目的是为了加强封建中央集权,维护国家统一。

10、神权法这是夏、商、西周三个历史时期的法律指导思想,它形成于夏代,极盛于殷商,动摇于西周。

夏、商时期神权法的主要内容是“天命”、“天罚”,到了西周就演变成“以德配天”的君权神受说。

11、礼不下庶人,刑不上大夫这是西周时期礼治的基本特点之一,。

所谓“礼不下庶人”,是指礼主要是用来调整奴隶主阶级内部关系的,各级贵族按礼规定所享受的各种特权,奴隶和平民一律不得享受。

论墨子法律思想墨家是战国初期墨子创立的一个学派。

墨子是墨家学派的创始人,有《墨子》一书传世。

《墨子》是阐述墨家思想的著作,原有71篇,现存53篇,一般认为是墨子的弟子及后学记录、整理、编纂而成。

《墨子》分两大部分:一部分是记载墨子言行,阐述墨子思想,主要反映了前期墨家的思想;另一部分称作墨辩或墨经,着重阐述墨家的认识论和逻辑思想,还包含许多自然科学的内容,反映了后期墨家的思想。

一、墨子法律的起源与基础墨子认识到法是人类社会历史发展到一定阶段的产物,人类社会在没有国家和法律的时候,社会秩序非常混乱,为了建立一个有秩序的社会,法律便应运而生。

把圣王的意志上升为国家意志通过法律加以确认,这样,法律便有了国家意志的属性。

但是,圣王制定法律也不能随心所欲,必须顺应“天”的意志。

墨子认为“顺天之意,谓之善刑政;不顺天之意,谓之不善刑政”,“本察仁义之本,天之意不可不顺也。

顺天之意者,义之法也”(《墨子?天志上》)。

在墨子看来,世间的法要遵循天意,不符合天意的人定法不能算是法律,不遵循天意的法律制度就是不正义的制度。

“天志”是贯穿于墨子思想的主线,墨子取法于天,把天作为一种有人格的天,与上帝神相结合的天,实际上墨子是借天喻民,借助天意来推行自己的政治法律主张。

墨子认为,在当时的社会,父母、师长、国君的意志均不能作为立法的依据,提出“以天为法”。

人们都必须一切“效法于天,听命于天”,要顺应天意,替天行道,服从天志。

墨子认为“天子唯能一同天下之义,是以天下治也。

”他认为,法律来源于“一同天下之义”。

在国家和法律产生以前,每个人都有自己的是非标准,人们互相指责,尔虞我诈。

如何来调整人们的行为是非呢?这就需要“选天下之贤可者立以为天子”和各级“正长”,天子发宪布令于天下之众,自上而下地“一同天下之义”,于是国家和法律就产生了。

二、墨子法律的核心思想1、“兼相爱,交相利”、“非攻”墨子的思想宗旨是“贵兼”,以“兼爱”为法律观。