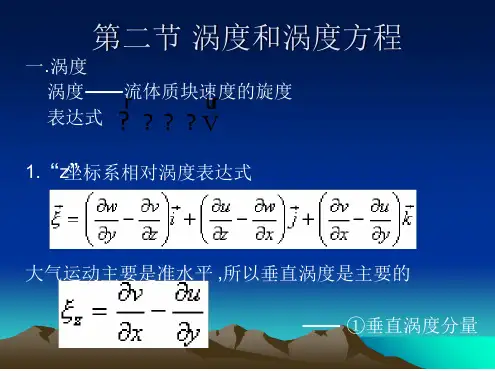

涡度和涡度方程

- 格式:ppt

- 大小:172.50 KB

- 文档页数:22

天气学原理Char1 大气运动的基本特征1、真实力:气压梯度力、地心引力、磨擦力( 1 ) 气压梯度力:作用于单位质量气块上的净压力,由于气压分布不均匀而产生( 2 ) 地心引力:地球对单位质量空气的万有引力( 3 ) 磨擦力:单位质量空气受到的净粘滞力2、视示力:惯性离心力、地转偏向力惯性离心力:地球受到了向心力的作用却不作加速运动,违背牛顿第二定律,为了解释这种现象引入惯性离心力,其大小与向心力相等而方向相反。

C= Ω2R地转偏向力:由于坐标系的旋转导致物体没有受力却浮现加速度,违背牛顿第二定律,从而引入,以使牛顿运动定律在旋转参考系中成立。

地转偏向力的特点: A= -2Ω×V( 1 )地转偏向力 A 与Ω相垂直,在纬圈平面内(2)地转偏向力 A 与风速 V 垂直,只改变气块运动方向,不改变其速度大小( 3)在北半球 A 在水平速度的右侧,在南半球 A 在水平速度的左侧( 4 )地转偏向力的大小与相对速度成正比,V=0 时,A=0 ;惟独在做相对运动时 A 才存在重力:地心引力与惯性离心力的合力。

重力垂直于水平面,赤道最小,极地最大。

3、地转偏向力与水平地转偏向力有何相同与不同?水平地转偏向力:大气中垂直运动普通比较小,气块的运动主要受 x 方向和 y 方向的影响。

通常情况下 w 很小,于是近似有Ax=2 Ωv 和Ay= -2Ωu。

对水平运动而言,北半球 Ax 、Ay 使运动向左偏,南半球右偏。

地转偏向力:包括垂直运动。

4、控制大气运动的基本规律:能量守恒、质量守恒、动量守恒牛顿第二运动定律——运动方程质量守恒定律——连续方程能量守恒定律——热力学能量方程气体实验定律——气体状态方程5、温度平流变化-V · hT 是气块在温度水平分布不均匀的区域内保持原有的温度作水平运动而对局地温度变化所提供的贡献,称为温度平流变化。

- T 温度梯度由高温指向低温。

当-V ·hT<0 时,有冷平流,夹角为钝角,风从冷区吹向暖区,使局地温度降低。

大洋环流重点1、描述世界海洋大致的风场和环流场特征。

(1)风场:赤道为赤道无风带,从低纬向高纬北半球依次为东北信风带、副热带无风带、中纬盛行西风带、副极地风暴带、极地东风带,南半球依次为东南信风带、副热带无风带、中纬盛行西风带、副极地风暴带、极地东风带。

从南北半球来看,以赤道为中心的风场北半球形成顺时针结构,南半球形成逆时针结构;以副极地为中心的风场北半球形成逆时针结构,南半球形成顺时针结构。

这决定了上层海洋的环流分布。

(2)环流场:上层海洋的环流分布受风场驱动,也受陆地边界等其他因素的影响。

分布规律为:中低纬海区:以副热带为中心的大洋环流,北顺南逆。

北半球中高纬度海区:逆时针环流。

南极大陆外围:西风漂流(陆地影响)。

北印度洋海区:季风洋流,夏顺冬逆。

太平洋的地形:宽广的海盆,众多海脊岛屿赤道流系:北赤道流、北赤道逆流、南赤道流、南赤道逆流、赤道潜流赤道潜流:主要与南太平洋的水有关西太平洋:核心在200米左右东太平洋:核心在50米左右北赤道流和南赤道流都是典型的风生环流,都在风最强的季节里最强,北赤道流量大于南赤道流,北赤道逆流是南北赤道流的分界线,太平洋流南北不对称,南赤道流越过赤道。

北太平洋环流系统:副热带逆流、黑潮、黑潮延续体、北太平洋流、加利福尼亚流、亲潮黑潮及延伸体世界上最强的西边界流之一流速可以达到2m/,流量大约100SV高温高盐北太平洋海流流速慢,流幅宽受风场影响较大流动变化较小加利福尼亚寒流流速慢,流幅宽变化大,瞬时观测中较难发现形成低温低盐舌加利福尼亚寒流对应的上升流,一般东边界的寒流附近都存在显著的上升流南太平洋环流系统:南赤道流、东澳大利亚海流、西风漂流、秘魯海流东澳大利亚海流相对黑潮和湾流弱流量大约15SV在南纬34度左右离开澳大利亚西风漂流(南极绕极流)流速快,流幅宽环绕整个南大洋整个全球海洋环流的能量主要集中于此秘鲁海流世界著名的上升流区,生产力最强的海区ENSO现象最显著的区域大西洋的地形:大洋中脊的存在狭长的形状大西洋平均的风场风场的辐合带同样在北半球,低纬和极地附近大致是东风带,而在中纬是西风带大西洋南半球风场南北分量较强,原因是大西洋东西较窄大西洋的基本环流:赤道流系和南北海盆的副热带环流与太平洋类似北大西洋流系:北赤道流、湾流、亚述尔海流、加纳利海流湾流:世界上流量最大的西边界流,流速超过2m/,高温高盐水,对美洲和欧洲的气候意义重大南大西洋流系:南赤道流、巴西海流、南大西洋流、本格拉海流巴西海流:西边界流,流速较强,流量小于黑潮和湾流印度洋风场:冬季盛行东北季风,夏季盛行西南季风在冬、夏季风作用下形成季风环流。

《动力气象学》课程笔记绪论1. 动力气象学发展史1.1 重大理论发现动力气象学的早期发展主要基于对大气运动的观测和理论推测。

19世纪,科学家们开始系统地研究大气运动,并逐渐揭示了影响大气运动的一些关键因素。

这些因素包括:- 科里奥利力:由法国物理学家加斯帕尔·科里奥利首次提出,它解释了地球自转导致的风的偏转现象。

- 地转偏向力:由于地球自转,大气中的气流会相对于地面产生偏转,这个力就是地转偏向力。

- 大气压力和密度变化:大气压力和密度的变化会影响大气运动,这些变化与温度、湿度等因素有关。

1.2 数值天气预报20世纪中叶,随着计算机技术的发展,动力气象学进入了一个新的时代。

科学家们开始利用计算机来求解大气运动方程组,这种方法被称为数值天气预报。

数值天气预报的出现极大地提高了天气预报的准确性,使得气象学成为了一门更加精确的科学。

1.3 动力气象学发展新阶段近年来,动力气象学在气候变化研究中的应用变得越来越重要。

科学家们通过研究大气运动、能量转换和波动等现象,揭示了气候变化的原因和规律。

此外,动力气象学在防灾减灾、水资源管理等领域也发挥着重要作用。

2. 动力气象学的基本概念2.1 大气运动方程组大气运动方程组是描述大气运动的物理方程,包括连续性方程、动量方程和能量方程。

这些方程组基于质量守恒、牛顿第二定律和能量守恒等物理定律,为我们提供了研究大气运动的基本工具。

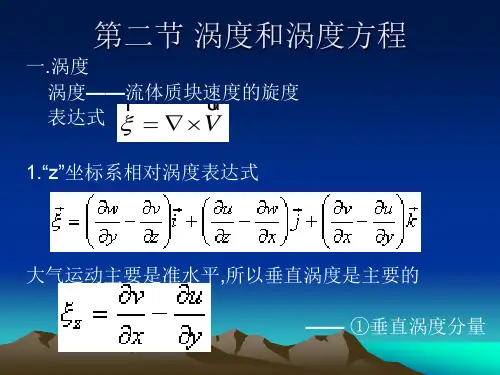

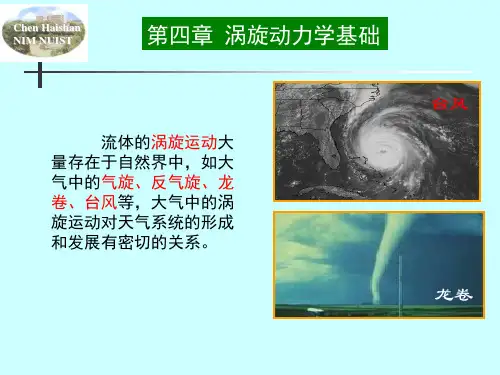

2.2 涡旋运动大气中的涡旋运动是天气系统和气候变化的重要因素。

涡旋运动包括环流、涡度和螺旋度等概念。

了解涡旋运动有助于我们预测天气变化和气候趋势。

2.3 准地转运动准地转运动是指大气中接近地转平衡状态的运动。

在这种状态下,大气运动主要受到地转偏向力和压力梯度力的作用。

准地转运动为我们提供了一个简化的大气运动模型,便于研究和预测天气。

2.4 大气波动大气波动是大气运动中的周期性变化,包括重力波、惯性重力波和Rossby 波等。

这些波动在天气系统和气候变化中起着关键作用,了解它们有助于我们预测天气和气候。

㈢气压与风(略)㈣变压一般可用如图2.11所示的特征来分析锋线的位置。

但是,因为大气压力还有日变化规律,上午8-9时为高峰值,下午14-15时为低谷值,其日变化的数值也不小,所以,实际地面图上的三小时变压场,在08时多为正变压,在14时多为负变压,在分析锋面时要注意气压日变化的影响。

此外,变压场还受气压系统加强与减弱的影响。

所以需要综合分析变压场的因素,来确定是否存在锋面。

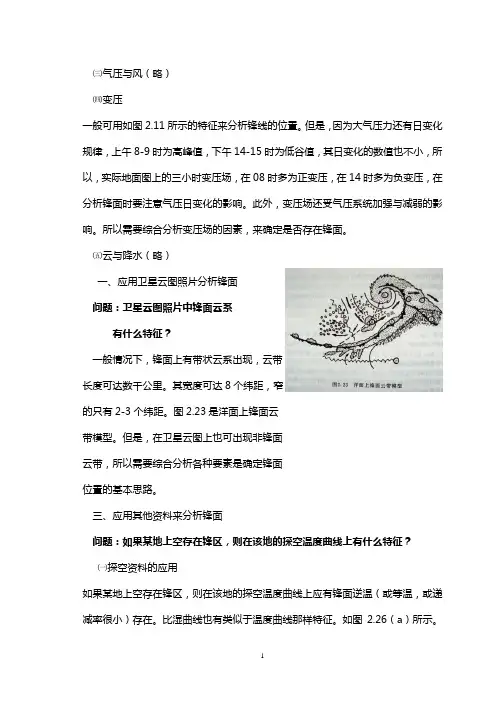

㈤云与降水(略)一、应用卫星云图照片分析锋面问题:卫星云图照片中锋面云系有什么特征?一般情况下,锋面上有带状云系出现,云带长度可达数千公里。

其宽度可达8个纬距,窄的只有2-3个纬距。

图2.23是洋面上锋面云带模型。

但是,在卫星云图上也可出现非锋面云带,所以需要综合分析各种要素是确定锋面位置的基本思路。

三、应用其他资料来分析锋面问题:如果某地上空存在锋区,则在该地的探空温度曲线上有什么特征?㈠探空资料的应用如果某地上空存在锋区,则在该地的探空温度曲线上应有锋面逆温(或等温,或递减率很小)存在。

比湿曲线也有类似于温度曲线那样特征。

如图2.26(a)所示。

因为一般讲暖气团比冷气团要潮湿,特别当锋上有云时。

图2.26(b)是把冷锋过境前后温度上升曲线描在同一张图上,可见冷锋过境后,锋区下面有明显降温。

㈡高空测风资料的应用问题:如果某地上空存在锋区,则在该地的高空测风记录上有什么特征?由于锋区内温度梯度大,即热成风大,所以通过锋区实际风应有较大的变化。

若是冷锋,风向随高度逆时针转;若是暖锋,风向随高度顺时针转。

图2.27(a)是一个测站上空有冷锋的测风记录例子。

冷锋位于2.0~2.5公里高度。

高度2公里以下是偏北风,2.5公里以上是西南风。

图2.27(b)是一个测站上空有暖锋的测风记录例子。

暖锋位于1.5~2.0公里高度。

高度1.5公里以下是东南风,2.0公里以上是西南风。

图2.27(c)是一个测站上空有静止锋的测风记录例子。

锋区位于1.5~2.0公里高度。

热成风涡度定义

热成风涡度是大气物理学中的一个重要参数,是反映热力学不稳

定性的指标之一。

它是热力学不稳定的量度,是研究天气变化及预报

天气的重要指标之一。

热成风涡度的定义是指单位质量空气受到外力作用时,由其自身

热力学不稳定性所产生的涡度。

涡度通俗的说法就是旋转程度,即旋

转速度和旋转方向的量度。

热成风涡度的计算式为:

ω = - gΔθ/Δz

其中,ω表示热成风涡度;g表示重力加速度;Δθ表示水平温度梯度,即地面至指定高度上温度变化的量度;Δz表示垂直距离,即地面至指定高度的高度差。

热成风涡度的值越大,表明空气的旋转速度越快,热力学不稳定

性越高,天气变化越大。

例如,在夏季的白天,由于阳光的加热作用,地面的温度会升高,形成上升气流。

这些气流会带着水蒸气飞升到空中,随着高度的升高,气流的速度也会不断增加,由此产生热成风涡度。

对于气象学家来说,热成风涡度是预报天气的重要依据。

热成风

涡度值越大的地区,气压也会相应地下降,这意味着天气将变得更加

不稳定,可能会发生降水或雷电等天气现象。

因此,在天气预报中,

热成风涡度是一个非常重要的指标,对于准确预报天气起着至关重要

的作用。

总之,热成风涡度是大气物理学中的一个重要参数,它反映了大

气的热力学不稳定性,是研究天气变化及预报天气的重要指标之一。

随着科学技术的不断发展,相信热成风涡度的研究会越来越深入,对

于人类的生产生活和社会发展都将产生积极而深远的影响。

地转涡度表达式地转涡度是描述地球自转的一种物理量,它通过衡量地球上任意一点的旋转性来描述地球的自转状态。

地转涡度的表达式是由地球自转角速度和地球上某一点的经度、纬度以及高度共同决定的。

在地球科学研究中,地转涡度是一个非常重要的物理量,它在气象学、海洋学、地质学等领域都有广泛的应用。

地球自转是指地球围绕自身轴心进行旋转的运动。

地球的自转速度是一个常数,约为每小时1670公里。

地球上的任意一点都在不断地随地球自转而进行旋转。

地转涡度的概念就是为了描述地球上各点的旋转性而提出的。

地转涡度的表达式可以通过如下公式来计算:ζ = (2 * Ω * sinφ) / (R + h)其中,ζ表示地转涡度,Ω表示地球自转角速度,φ表示某一点的纬度,R表示地球半径,h表示该点的高度。

这个公式是根据地球的自转和该点的位置来推导出来的。

地转涡度的单位通常是1/s,即每秒旋转的角度。

从地转涡度的表达式可以看出,地转涡度与纬度、高度以及地球自转角速度有关。

纬度越大,地转涡度越大;高度越高,地转涡度越小。

这是因为地球的自转速度是一个常数,纬度越大,地球上的点相对于地轴的距离越大,所以旋转的速度也就越快。

而高度越高,地球上的点距离地轴的距离也越大,所以旋转的速度也就越慢。

地转涡度在气象学中有着广泛的应用。

气象学家通过测量地转涡度可以了解大气环流的情况。

地转涡度的大小可以反映出大气的旋转性,从而判断出大气的稳定性和动力性。

同时,地转涡度还可以用来计算风场的旋转性,从而预测风暴和气旋的发展趋势。

在海洋学中,地转涡度也是一个重要的物理量。

海洋中的涡旋运动是由地球自转引起的,地转涡度可以帮助科学家研究海洋中的涡旋运动规律。

涡旋运动对海洋中的水流、温度和盐度分布都有着重要影响,通过测量地转涡度可以更好地理解和预测海洋中的涡旋现象。

地转涡度还在地质学研究中发挥着重要作用。

地球上的地壳运动和地震活动都与地球自转有关,地转涡度可以帮助科学家研究地球的自转运动和地壳运动之间的关系。