涡度方程和散度方程

- 格式:ppt

- 大小:551.00 KB

- 文档页数:10

大气科学名词1、均质层(Homosphere):地面到85 km之间大气成分保持定常的大气层。

2、非均质层(Heterosphere):均质层顶110 km以上,空气成分随高度而变化的大气层。

3、均质层顶(Homopause):均质层与非均质层之间的过渡层,距地面高度85~110 km。

4、大气边界层(Atmoshperic Boundary Layer):又称“行星边界层(Planetary Boundary Layer)”、“摩擦层(Friction Layer)”。

大气圈的最底层,其上界离地面约600~800 m。

5、均质大气(Homogeneous Atmosphere):假设密度不随高度变化的一种模式大气。

6、湿球温度(Wet-Bulb Temperature):暴露于空气中而不受太阳直接照射的湿球温度表上所读取的数值。

7、干球温度(Dry-Bulb Temperature):暴露于空气中而不受太阳直接照射的干球温度表上所读取的数值。

8、外场观测(Field Observation):为完成某一试验计划在野外进行的现场专门观测。

9、定点观测(Fixed Point Observation):在固定地点进行的气象观测。

10、地基观测(Ground-Based Observation):在地表观测平台上进行的气象观测。

11、观测场(Observation Site):安装气象仪器进行气象观测的场地。

12、观测误差(Observational Error):又称“测量误差”。

观测值与真值之间的差。

13、地面资料(Surface Data):地面气象观测获取的并经过整理的数据。

14、直接辐射表(Pyrheliometer):测量给定平面上法向直射辐照度的辐射表。

15、总辐射表(Pyranometer):测量从2π立体角落在水平面上的总辐射(太阳直接辐射与散射辐射之和)的仪器。

16、天空辐射表(Sky Radiometer Diffusometer):测量天空散射辐射的仪器。

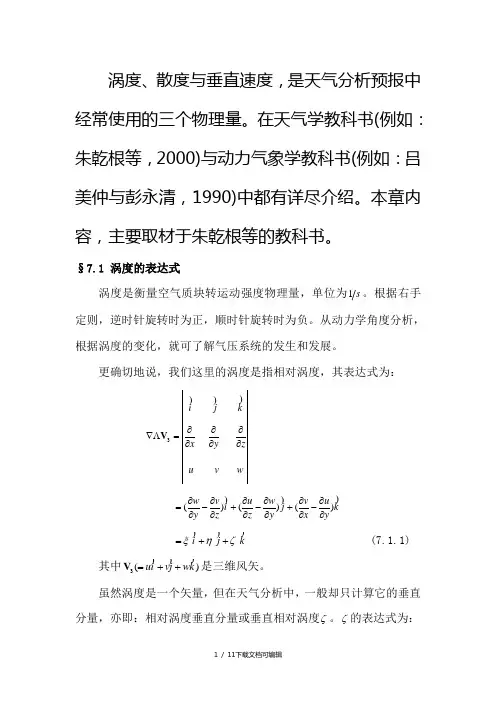

涡度、散度与垂直速度,是天气分析预报中经常使用的三个物理量。

在天气学教科书(例如:朱乾根等,2000)与动力气象学教科书(例如:吕美仲与彭永清,1990)中都有详尽介绍。

本章内容,主要取材于朱乾根等的教科书。

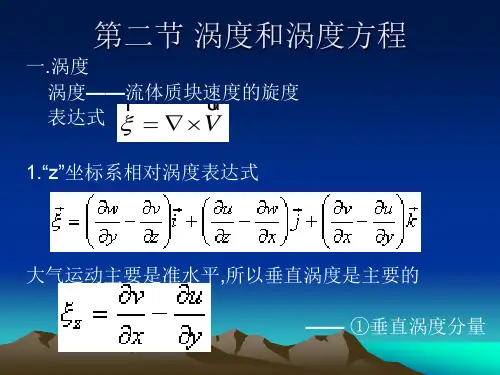

§7.1 涡度的表达式涡度是衡量空气质块转运动强度物理量,单位为s 1。

根据右手定则,逆时针旋转时为正,顺时针旋转时为负。

从动力学角度分析,根据涡度的变化,就可了解气压系统的发生和发展。

更确切地说,我们这里的涡度是指相对涡度,其表达式为:wvuz y x k j i∂∂∂∂∂∂=Λ∇)))3V k yu x v j y w z u i z v y w ))))()()(∂∂-∂∂+∂∂-∂∂+∂∂-∂∂= k j i )))ζηξ++= (7.1.1)其中)(3k w j v i u )))++=V 是三维风矢。

虽然涡度是一个矢量,但在天气分析中,一般却只计算它的垂直分量,亦即:相对涡度垂直分量或垂直相对涡度ζ。

ζ的表达式为:yu x v ∂∂-∂∂=ζ (7.1.2) 需要注意的是,在日常分析预报中说的涡度ζ,其全称应是垂直相对涡度。

将式(7.1.2)变微分为差分,得: yux v ∆∆-∆∆=&ζ (7.1.3) §7.1.2 相对涡度ζ的计算方法犹如风矢有实测风与地转风一样,相对涡度ζ有实测风涡度o ζ与地转风涡度g ζ两种。

下面分别介绍它们的计算方法。

1. 实测风涡度o ζ计算方法用实测风计算涡度时要按照式(7.1.3)所列各项分别进行。

首先把实测风分解为u 、v 分量,然后分别读取图7.1.1所示的A 、C 点的u 值和B 、D点的v 值,最后代入式(7.1.3)即得O 点的涡度:yu u x v v CA B D o ∆--∆-=ζ (7.1.4)图7.1.1 计算物理量用的正方形网格(朱乾根等,2000)2. 地转风涡度g ζ计算方法假若实测风与地转风相差很小,那么,便可用地转风代替实测风,并可根据地转风公式直接从高度场(或气压场)求算相对涡度。

涡度、散度与垂直速度,是天气分析预报中经常使用的三个物理量。

在天气学教科书(例如:朱乾根等,2000)与动力气象学教科书(例如:吕美仲与彭永清,1990)中都有详尽介绍。

本章内容,主要取材于朱乾根等的教科书。

§7.1 涡度的表达式涡度是衡量空气质块转运动强度物理量,单位为s 1。

根据右手定则,逆时针旋转时为正,顺时针旋转时为负。

从动力学角度分析,根据涡度的变化,就可了解气压系统的发生和发展。

更确切地说,我们这里的涡度是指相对涡度,其表达式为:wvuz y x k j i∂∂∂∂∂∂=Λ∇ 3Vk yu x v j y w z u i z v y w)()()(∂∂-∂∂+∂∂-∂∂+∂∂-∂∂=k j iζηξ++= (7.1.1)其中)(3k w j v i u++=V 是三维风矢。

虽然涡度是一个矢量,但在天气分析中,一般却只计算它的垂直分量,亦即:相对涡度垂直分量或垂直相对涡度ζ。

ζ的表达式为: yu xv ∂∂-∂∂=ζ (7.1.2)需要注意的是,在日常分析预报中说的涡度ζ,其全称应是垂直相对涡度。

将式(7.1.2)变微分为差分,得: yu xv ∆∆-∆∆=ζ (7.1.3)§7.1.2 相对涡度ζ的计算方法犹如风矢有实测风与地转风一样,相对涡度ζ有实测风涡度o ζ与地转风涡度g ζ两种。

下面分别介绍它们的计算方法。

1. 实测风涡度o ζ计算方法用实测风计算涡度时要按照式(7.1.3)所列各项分别进行。

首先把实测风分解为u 、v 分量,然后分别读取图7.1.1所示的A 、C 点的u 值和B 、D 点的v 值,最后代入式(7.1.3)即得O 点的涡度: yu u xv v CA BD o ∆--∆-=ζ (7.1.4)图7.1.1 计算物理量用的正方形网格(朱乾根等,2000)2. 地转风涡度g ζ计算方法假若实测风与地转风相差很小,那么,便可用地转风代替实测风,并可根据地转风公式直接从高度场(或气压场)求算相对涡度。

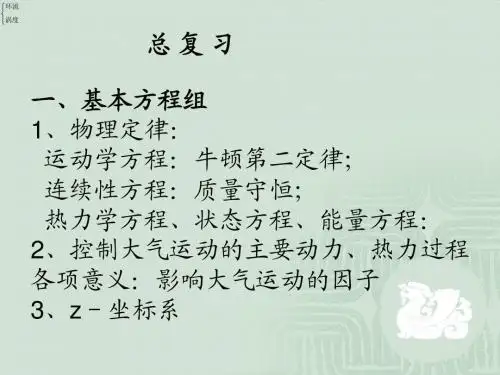

动力气象学复习题地球大气的动力学和热力学特征大气是重力场中的旋转流体、大气是层结流体、大气中含有水分、大气的下边界是不均匀的描写大气运动的方程组个别变化与局地变化个别空气微团的温度在运动中随时间的变化率,称为温度的个别变化。

大气运动空间中固定点上温度随时间的变化率,称为温度的局地变化。

绝对坐标系与相对坐标系作用于大气上的各种作用力及其特性真实力气压梯度力:方向与气压梯度相同,垂直于等压面;大小与气压梯度的大小成正比,与密度成反比。

地球引力:方向为高值等重力位势面指向低值等重力位势面的方向,大小由等重力位势面的疏密程度来决定。

摩擦力视示力科里奥利力:在北半球,科里奥利力指向速度的右方,南半球指向左方。

对空气微团不做功。

惯性离心力:运动方程、连续方程、状态方程、热力学方程、水汽方程质量守恒定律的数学表达式称为连续方程。

连续方程:干空气的状态方程:pRT,其中R为干空气比气体常数引入虚温Tv,湿空气状态方程为:pRTv热力学方程:水汽方程:初始条件及边界条件下边界条件:z=0时,00上边界条件:尺度分析和基本方程组的简化尺度的概念各物理场变量“具有代表意义的量值”称之为物理场变量的特征值,某一物理场变量的“尺度”正是指它的特征值。

大气运动的尺度分类大尺度、中尺度、小尺度尺度分析方法尺度分析法是依据表征某类运动系统的运动状态和热力状态各物理量的特征值,估计大气运动方程中各项量级大小的一种方法。

中高纬度中尺度及大尺度大气运动各自的特性中纬度大尺度运动是准水平、准地转平衡、准静力平衡、准水平无辐散、缓慢变化的涡旋运动。

重要的特征参数R0数、Ri数等定义:N2D2Ri,是一个与大气层结稳定度和风的铅直切变有关的动力学参数。

U2平面近似P坐标,铅值坐标变换静力平衡对于静止大气,重力和铅直气压梯度力相平衡,即dpg。

实际大气也满足静力平dz衡条件,静止大气的气压场结构是实际大气极好的近似。

P坐标将z坐标系的铅直坐标变量z被物理场变量p替换,称由某、y、p 作为独立坐标变量的坐标系称为p坐标系。

柱面坐标涡量和散度柱面坐标涡量和散度是流体力学中的两个重要概念。

涡量是描述流体旋转的物理量,而散度则是描述流体的收缩或扩散程度的物理量。

在柱面坐标系中,涡量和散度的计算方法与笛卡尔坐标系有所不同。

涡量的计算公式为:$$\omega = \frac{1}{r}\frac{\partial (rv_{\theta})}{\partial r} - \frac{1}{r}\frac{\partial v_r}{\partial \theta} + \frac{\partial v_{\theta}}{\partial z}$$其中,$v_r$、$v_{\theta}$和$v_z$分别表示流体在柱面坐标系中的径向、轴向和周向速度分量。

散度的计算公式为:$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{r}\frac{\partial (rv_r)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial v_{\theta}}{\partial \theta} + \frac{\partial v_z}{\partial z}$$其中,$\mathbf{v}$表示流体的速度矢量。

涡量和散度在流体力学中具有重要的应用。

涡量描述了流体中的旋转运动,可以用来分析流体中的涡旋结构和涡旋运动的演化规律。

散度则描述了流体的收缩或扩散程度,可以用来分析流体的输运和扩散过程。

涡量和散度的研究历史可以追溯到19世纪初期。

法国数学家克劳德·路易·纳瓦-斯托克斯在他的著名论文《关于流体的运动方程》中首次提出了涡量和散度的概念,并将它们纳入了流体力学的基本方程中。

随着数学和物理学的发展,涡量和散度的计算方法和应用范围也得到了不断扩展和深化。